Una protesta frente al capitolio en San Juan. Ricardo Arduengo/Associated Press

agosto 3, 2015

Por Enrique Szewach.

La economía se vincula con el escenario electoral desde dos dimensiones.

La que corresponde al “presente” y la relacionada con el “futuro”.

Desde el punto de vista económico, al momento de votar, la gente toma en cuenta cómo está su bolsillo pero, además, considera sus expectativas respecto de cómo estará en el futuro y decide en consecuencia.

Obviamente, una visión simplista indicaría que siempre un buen presente y buenas perspectivas de futuro premian al oficialismo. Y que un mal presente y una mala proyección del mismo, beneficia a la oposición.

Pero profundizando un poco más en el análisis, cuando se mira al futuro, también se considera qué candidato muestra más capacidad para “gerenciar” los problemas que se perciben, hacia delante.

Y esto último, no divide aguas, necesariamente, entre oficialismo u oposición.

Siendo un país presidencialista, altamente centralizado y con mucho peso de las “corporaciones” en sentido amplio, la mencionada capacidad de gerenciar el futuro, se evalúa más en “personas” que en qué lugar del espectro político se encuentra dicho candidato. Aun cuando, por supuesto, para una parte de la sociedad, el color político importa.

Puesto de otra manera, sea en forma intuitiva, sea con el corazón, o sea con un análisis profundo y racional, cada votante, siempre considerando exclusivamente la economía, toma en cuenta su presente, su expectativa de futuro y la capacidad del candidato de “gobernar” ese futuro para mejor.

En este contexto, el plan electoral del oficialismo es el de lograr que la gente concurra a votar con un buen presente, y con buenas expectativas respecto del futuro, y mostrar a candidatos capaces de “continuar” el camino.

Y el plan de la oposición es poner énfasis en los problemas del presente y su proyección hacia delante, y mostrar a candidatos con capacidad para darle solución a dichos problemas y ofrecer, por lo tanto, un futuro mejor.

Visto así, la economía no “se metió en la campaña”, como se ha dicho estos días, a partir del aumento de la dolarización de los portafolios de los inversores (más demanda de dólar ahorro, de bonos en dólares y aumento de la brecha con el dólar libre) y del empeoramiento del escenario internacional. La economía siempre estuvo en la campaña.

En todo caso, lo que ha pasado estos días es que, por un lado, el oficialismo encuentra problemas serios en lograr que el “plan hagamos una fiestita de consumo y prometamos más de lo mismo, para el futuro, y después vemos” siga funcionando. Y la oposición encuentra complicado seguir con su plan “no hablemos de economía, por ahora, para no dar malas noticias sobre lo que se viene”.

Lo que en realidad se ha metido en la campaña, es que cada vez se hace más evidente para más gente que la “continuidad” lisa y llana que se prometía desde el oficialismo, no está disponible.

Y no está disponible, porque el escenario global ha cambiado.

Los precios de los commodities han bajado, y lo que ganamos por un menor precio de los combustibles que importamos, lo perdemos y más con el menor precio de la soja que exportamos. Que el dólar se ha fortalecido respecto de todas las monedas regionales y hemos perdido competitividad. Y que, finalmente, nuestro principal socio, Brasil, está en medio de una recesión y una crisis política por el propio agotamiento de su populismo y por el estallido de casos de corrupción.

Solo por este cambio de viento, habría que reorientar las velas.

Pero sucede que, además, el intento de fiesta electoral ha generado niveles insostenibles de un déficit fiscal financiado internamente por el Banco Central directa o indirectamente.

Y que el “modelo” ha llevado a un tamaño del gasto público, imposible de solventar por el sector productivo.

Que el tipo de cambio real (consecuencia de ese tamaño del gasto público y del uso del precio del dólar como ancla antiinflacionaria, y crear ese clima de fiesta consumista), está como en los peores momentos de finales de siglo pasado.

Y que todo esto combinado con una presión fiscal también récord, frena la inversión privada y el empleo.

En síntesis, ahora está mucho más claro que el modelo está agotado y que le será difícil a los candidatos oficialistas defender el “más de los mismo” y seguir con la teoría de la conspiración para tapar sus errores. Y a los de la oposición, eludir su respuesta sobre qué proponen para retomar el crecimiento.

Fuente: Perfil, 02/08/15.

.

agosto 3, 2015

Una protesta frente al capitolio en San Juan. Ricardo Arduengo/Associated Press

El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico dijo que la incapacidad para realizar el pago se produjo luego que los legisladores no lograran apropiar dinero para pagar la deuda. Esa decisión refleja “serias preocupaciones sobre la liquidez del estado asociado” y su necesidad de mantener el equilibrio entre pagar a los bonistas y mantener servicios esenciales, según un comunicado de prensa del banco. La institución pagó cerca de US$628.000 que quedaban de un balance anterior.

El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico dijo que la incapacidad para realizar el pago se produjo luego que los legisladores no lograran apropiar dinero para pagar la deuda. Esa decisión refleja “serias preocupaciones sobre la liquidez del estado asociado” y su necesidad de mantener el equilibrio entre pagar a los bonistas y mantener servicios esenciales, según un comunicado de prensa del banco. La institución pagó cerca de US$628.000 que quedaban de un balance anterior.Fuente: The Wall Street Journal, 03/08/15.

.

agosto 3, 2015

Por José Daniel Blanco Alonso

Fue desarrollada por Igor Ansoff* en 1957 con el objetivo de identificar las oportunidades de crecimiento y desarrollo futuro de una empresa mediante las combinaciones entre el producto y el mercado, determinando las diferentes opciones estratégicas posibles.

Fue desarrollada por Igor Ansoff* en 1957 con el objetivo de identificar las oportunidades de crecimiento y desarrollo futuro de una empresa mediante las combinaciones entre el producto y el mercado, determinando las diferentes opciones estratégicas posibles.

Observación. La matriz estaba desarrollada en un artículo en la prestigiosa Harvard Business Review con nombre Strategies for Diversification.

Está considerada como una de las herramientas más importantes en el estudio de la estrategia empresarial y sirve de apoyo a las organizaciones en la toma de decisiones en relación a su desarrollo empresarial o de desarrollo de productos o artículos ayudando a delimitar la dirección a seguir para conseguir una ventaja competitiva.

Su representación gráfica se muestra en la siguiente figura:

Una primera aproximación nos ofrece dos ejes principales que abarcan el producto o servicio y el mercado, a su vez para ambas entradas se consideran la situación existente o tradicional y la opción novedosa o por explotar.

Las cuatro opciones genéricas presentadas son las siguientes:

Se debe tener en cuenta en que el orden de las opciones presentadas no es aleatorio y “suelen representar” un orden de prioridades, clásico, para la empresa en el desarrollo de la estrategia de negocio teniendo en cuenta el esfuerzo organizativo e inversor requerido, de este modo:

– La penetración es la primera vía estratégica recomendada siempre que sea posible pues su aplicación implica que el conjunto de los recursos y capacidades existentes de la empresa se destinan a la producción y venta de productos o servicios bien conocidos y a un perfil de cliente totalmente “controlable”. Es considerado, lógicamente, el enfoque más rentable y con menor riesgo.

– Ante la imposibilidad de “avanzar” en la primera línea reseñada la estrategia pasa a intentar la venta de productos o servicios que “dominamos” a “clientes desconocidos” (desarrollo de mercados), estudiando las nuevas expectativas, necesidades y comportamientos de los mismos que influirán en adaptaciones de nuestra oferta (se deberá controlar el paradigma de la disconformidad). Como estrategia se suele considerar una prolongación natural de la penetración pues el objeto se sitúa en “elevar” nuestros productos o servicios siendo el riesgo bajo.

– Como tercera opción estratégica se considera el desarrollo de productos “desconocidos”, siendo recomendable su desarrollo inicial de la mano de un cliente conocido de modo que el proceso de “prueba y error” se pueda efectuar un “cierto terreno conocido”. Es de reseñar que las soluciones sustitutivas a nuestros clientes suelen desarrollarse por este método mediante acciones diferentes que consiguen satisfacer mejor las necesidades de los clientes.

– La última opción la diversificación va de la mano de la innovación. El hacer algo nuevo, que se desconoce para mercados y clientes con los que no se ha trabajado nunca representa la opción con mayor riesgo aunque marca la pauta para evitar la estandarización y la imitación (Salirse de la Multitud de Oren Harari) entrando dentro de la llamada innovación disruptiva.

| La Matriz de Ansoff II |

Teniendo en cuenta que la idea del señor Ansoff tiene casi la friolera de 60 años y comprobada la vigencia de su planteamiento aunque lógicamente adaptado en los momentos actuales (ej. la búsqueda de la diferenciación y nuevas utilidades no es un concepto tan “descabellado” como se consideraba entonces) este consultor considera que la simplicidad del modelo, dentro de las combinaciones que pueden producirse, es donde radica su genialidad, ganada a pulso a lo largo del tiempo.

Es de reseñar que Igor Ansoff, además, propuso varias “categorías de estrategia”, cada empresa encaja en cualquiera de ellas o puede hacer combinaciones cuando busca objetivos a largo plazo:

– Máximo rendimiento actual: el objetivo último de la organización es generar ganancias.

– Utilidades de capital: la necesidad obligada de obtener ganancias a corto plazo.

– Liquidez del patrimonio: la búsqueda de potenciales compradores procurando demostrar una elevada flexibilidad patrimonial (concepto de empresa permanentemente en venta)

– Responsabilidad Social: estrategia para demostrar interés en cuestiones cívicas y de la comunidad en donde la empresa opera, demostrado su ética en el trabajo.

– Filantropías: la empresa remite recursos a metas no económicas o a entidades sin fines de lucro.

– Actitud ante los riesgos: reducir los riesgos aunque se reduzcan “opciones”.

El propio Ansoff resumió su concepto en dos frases: “la clave de la estrategia es reconocer que si una compañía está funcionando, entonces es parte del ambiente”, para agregar “cuando un administrador entiende el ambiente y reconoce que el ambiente está en constante cambio, entonces puede tomar las decisiones correctas liderando las organizaciones hacia el futuro”.

“Supliqué, pedí prestado y robé conceptos y puntos de vista teóricos desde la psicología, la sociología y las ciencias políticas. Y traté de integrarlos en una explicación integral del comportamiento estratégico (de las empresas).

* Igor Ansoff (matemático y economista de origen ruso y padre de la administración estratégica nacionalizado norteamericano).

Fuente: www.dbcalidad.blogspot.com.es, 2015.

.

agosto 2, 2015

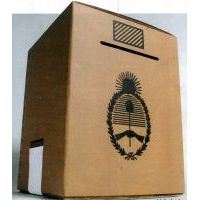

La verdad sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) comenzará a conocerse el domingo después de las 22, según fuentes oficiales. Entre esas verdades, se conocerá cuál fue el rol de Sergio Massa –que enfrenta en la interna a José Manuel de la Sota–, que hace un año estaba primero en las encuestas y hoy aparece tercero, muy lejos de Scioli. Otra de las incógnitas es Margarita Stolbizer, cuya fuerza marcha en el cuarto lugar, pero que aspira a crecer en sectores que no juzgan tan distintos a Scioli, Macri y Massa.

La verdad sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) comenzará a conocerse el domingo después de las 22, según fuentes oficiales. Entre esas verdades, se conocerá cuál fue el rol de Sergio Massa –que enfrenta en la interna a José Manuel de la Sota–, que hace un año estaba primero en las encuestas y hoy aparece tercero, muy lejos de Scioli. Otra de las incógnitas es Margarita Stolbizer, cuya fuerza marcha en el cuarto lugar, pero que aspira a crecer en sectores que no juzgan tan distintos a Scioli, Macri y Massa.

De acuerdo con la mayoría de los encuestadores –que, hay que decirlo, vienen de fallar en el resultado del balotaje porteño y en las generales de Córdoba– hay que hacer una salvedad: el clima está algo enrarecido, todavía queda mucha gente que dice que “no sabe a quién va a votar” y la balanza podría inclinarse a favor de Scioli o Macri, tal vez de manera sorprsiva.

El escenario más favorable para el oficialismo, aunque siempre en el marco de una diferencia en la que los candidatos no se despegan demasiado, se lo da la consultora Opinión Pública, Servicios y Mercados (OPSM). Scioli acumula el 35,9% de intención de voto contra el 26,6% de Macri. Claro que al jefe de Gobierno habría que acumularle los puntos de sus rivales en la interna, que no son tantos para OPSM, pero que resultan decisivos para achicar el margen. Sanz, en ese sondeo, registra el 1,4% y Carrió el 1,1%.

Esta consultora, dirigida por Manuel Mora y Araujo, es la que mejores números arroja para el Frente UNA de Massa y De la Sota. Al tigrense le da una intención de voto del 15,4% y al gobernador de Córdoba 6,6%.

La encuesta que mejores cifras le otorga a Cambiemos es la de Giacobbe y Asociados. La fórmula Scioli-Zannini tiene 36,1% de intención de voto y la de Macri-Michetti (con el aporte de los binomios Sanz-Llach y Carrió-Flores) trepa a 32,3%. Este relevamiento le da a Massa el 13,5% y a De la Sota el 4,6%. El dato central es la diferencia de solo 3,8 puntos entre el Frente para la Victoria y Cambiemos, que le daría la razón a aquellos que sostienen que en las generales del 25 de octubre la contienda quedará eclipsada por Scioli y Macri, a tal punto que podría funcionar como un balotaje anticipado. Para ser presidente se necesita superar los 40 puntos con una ventaja de más de 10 sobre el segundo o más del 45%.

Exactamente en el medio de las mediciones de OPSM y Giaccobe y Asociados aparece la de Management & Fit. En un trabajo realizado entre el 20 y el 26 de julio, que abarcó 2400 casos y que fue presentado en el Coloquio de la UIA en Córdoba, se determinó que Scioli supera el 35% y que Macri alcanza el 26,5%. Aunque la difencia parece muy favorable al gobernador bonaerense, el jefe de Gobierno se acerca cuando se le computan los votos de sus aliados. Sanz aporta el 2,3% y Carrió el 1,7%. El margen entre un frente y el otro se reduce a menos d cinco puntos.

La consultora que dirige Mariel Fornoni es la que cosecha peores números para Massa, al que solo le otorga el 11,8%, y ubica a De la Sota –que viene creciendo en las últimas semanas y espera el milagro de ganar la interna– con el 6,3%.

El resto de las fuerzas aparece muy relegada. Stolbizer, que no tiene rivales en Progresistas, oscila entre el 3,1 y el 4,1% y el candidato del FIT, Jorge Altamira –que se impondría en la interna frente a Nicolás del Caño– se entrevera con Adolfo Rodríguez Saá.

Fuente: Clarín, 02/08/15.

.

agosto 2, 2015

Por Carlos Manzoni.

En suelo patagónico yacen 250 millones de kilos de peras y manzanas que los productores dejaron pudrir; la industria frigorífica perdió 138 empresas y 21.000 trabajadores, y 1,5 millones de litros de leche terminaron arrojados a los campos por tamberos cansados de una rentabilidad casi nula. La desazón del Alto Valle de Río Negro, la llanura pampeana y la cuenca lechera de Santa Fe, respectivamente, es sólo un reflejo de lo que les sucede a todas las economías regionales de la Argentina.

En suelo patagónico yacen 250 millones de kilos de peras y manzanas que los productores dejaron pudrir; la industria frigorífica perdió 138 empresas y 21.000 trabajadores, y 1,5 millones de litros de leche terminaron arrojados a los campos por tamberos cansados de una rentabilidad casi nula. La desazón del Alto Valle de Río Negro, la llanura pampeana y la cuenca lechera de Santa Fe, respectivamente, es sólo un reflejo de lo que les sucede a todas las economías regionales de la Argentina.

Otras actividades, que deberían conformar un engranaje capaz de abastecer de divisas al país y sembrar desarrollo a su alrededor, también están actualmente en un momento límite, asfixiadas por costos internos engordados por la inflación, por una presión tributaria cada vez más alta y por precios internacionales que se derrumban. Basta con mencionar a la ganadería ovina, que está en los niveles más bajos de su historia: hace 40 años el stock promedio era de 45 millones de cabezas, mientras que en 2014 sólo alcanzó los 14,5 millones.

Éstos y otros datos, que surgen de «La agenda del campo», un trabajo elaborado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), y que son refrendados por el testimonio de productores de cada región, reflejan la lenta muerte de economías que en 2000 hicieron un esfuerzo por aggiornarse y encontrar su lugar en el mercado mundial. Tal fue el caso de la vitivinicultura, que tuvo una explosión de inversiones y de nuevas bodegas, y que llegó a exportar por un valor de US$ 1300 millones en 2012. Su realidad actual muestra que en 2014 sólo vendió al exterior por US$ 400 y se quedó con un sobrestock de vino de 300 millones de litros, que no puede conservarse mucho tiempo más.

Ezequiel De Freijo, analista del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales, de la SRA, dice que es una pena haber llegado a esta situación después del esfuerzo que hicieron estos sectores en la década anterior. «Todos introdujeron cambios en los primeros años de 2000, en el vino, en los limones, en el Alto Valle transformaron los montes hacia frutas más demandadas, en el NEA se buscaron variedades de cítricos más requeridas, en azúcar se mejoraron mucho los rendimientos con desarrollos en la estación Obispo Colombres; en los laneros hubo un cambio importante hacia el Corriedale, que es doble propósito, y hacia el Merino, de lana más fina», explica.

Más allá de la inflación, la carga tributaria y la caída de las commodities, que atraviesa a todas por igual, muchas de ellas tienen problemas propios de la actividad, que agravan aún más el panorama. Carlos Iannizzotto, productor vitivinícola y vicepresidente de Coninagro, destaca que las ventas en el mercado local cayeron 4 y 15%, en el mercado local e internacional, respectivamente. «Hay una concentración en la demanda [de uva y vino] muy grande y una oferta muy atomizada [productores pequeños que no pueden poner condiciones en el precio de su producto]. Un precio es el del vino en la góndola y otro el que recibe el productor. A su vez, en el mercado de vino internacional también hay mucho producto», describe.

A todo esto hay que sumarle que también hay un sobrestock de mosto, que es fijado por las provincias de San Juan y Mendoza, a partir de un porcentaje anual que sirve para regular la actividad. Esto funcionó como un precio mínimo de mercado, que impulsó la oferta de uvas de calidad media, y el esquema cerraba con el aporte del Fondo Fiduciario de Mendoza para sostener el precio a los productores. Todo estuvo bien hasta que el precio internacional del mosto empezó a caer, debido a un aumento por parte de China de la producción de jugo de manzana (un sustituto).

Según Iannizzotto, el sector tiene problemas con el mosto (que ya intenta colocar como endulzante a nivel local, pero que encuentra la oposición de los proveedores tradicionales), con los vinos comunes y con los productos premium.

Todo eso confluye en una menor colocación de botellas en el exterior, una sobrecarga del mercado interno, una caída del precio en góndola debido a la sobreoferta y un pago bajo al productor. Un dato habla por sí solo: mientras que en 2011 se cosecharon 23 millones de quintales promedio con 1300 establecimientos; el año pasado se levantó el mismo volumen con 680 establecimientos.

No está mejor el sector frutícola. Las palabras de Guillermo Barzi, un productor integrado que produce 10 millones de kilos de peras y manzanas en el Alto Valle de Río Negro, transmiten desesperación. «Hay una tormenta perfecta: precios internacionales en baja, costos internos crecientes en dólares, devaluación de las monedas donde exportamos y un peso apreciado en la Argentina -se lamenta el hombre-. No nos cierran los números; somos eficientes, estamos yendo a más de 25 países en el mundo, pero terminamos en rojo.»

Un quinto de la producción total, que asciende a 1300 millones de kilos, se dejó en las plantas, cayó al suelo y se pudrió. «No hubo negocio», repite Barzi. De toda la producción del Alto Valle, el 75% va al exterior. Es una actividad que desde su origen está planteada para la exportación. El 40% se exporta como jugo concentrado de manzana; el 25%, como fruta fresca, y otro 25% va al mercado interno. Ahora, a nivel local hay una sobreoferta que hace caer los precios. «Hoy una fruta buena la vendemos a $ 9 el kilo, que luego se vende a 25/30 en una góndola. El productor independiente que es chico y le tiene que vender a un acopio o exportador habrá recibido $ 2 por kilo como máximo», precisa.

Se ha tornado un negocio con márgenes negativos en el que se perdió un montón de dinero y habrá que esperar al año que viene. El costo de producción de una hectárea de peras o manzanas, detalla Barzi, es de US$ 12.000 anuales. Con lo que si este año se sacan 50.000 kilos y se pierden 5 centavos por kilo, se esfuman US$ 2500 por hectárea.

Un poco más al Norte en el mapa, la situación del azúcar no presenta un escenario muy distinto. En la Argentina, hay 23 ingenios repartidos entre Tucumán, Jujuy, Salta y Santa Fe, que alimentan a una industria que da trabajo a 250.000 personas. «El sector pasa por dos crisis muy profundas, una interna y otra internacional», es lo primero que dice Fernando Nebbia, presidente del Centro Azucarero Argentino.

En dos años, el precio internacional del azúcar cayó 70% (pasó de 30 centavos de dólar por libra a 11 centavos). «Hoy se exporta a pérdida», comenta Nebbia. Para producir una bolsa de 50 kilos, el productor destina US$ 220, mientras que al momento de venderla en el exterior cobra US$ 90. «El tipo de cambio local no ayuda. Si se sigue con una política de fortalecimiento del peso, vamos por el camino equivocado», agrega.

Aquí el cuento vuelve a ser parecido al resto de las economías: como no se es competitivo, no se puede exportar, entonces se vuelca toda la producción al mercado interno, lo que hace que el precio caiga. En el país, se producen 2,3 millones de toneladas anuales, de las cuales 1,7 millones van a la plaza local. De las 600.000 toneladas que quedan, 300.000 se destinan a elaborar bioetanol y 300.000, a exportación. «Una de las soluciones podría pasar por un mayor corte de las naftas con bioetanol», dice el directivo.

En tanto, los productores citrícolas del NEA también enfrentan un escenario internacional y local adverso. Por un lado, hay una demanda mundial afectada por la devaluación de mercados compradores, como la Unión Europea, Rusia y Brasil, y por el otro, una sobreoferta de frutas en la plaza interna. Según el trabajo de la SRA, en el caso de la mandarina, en 2009 las exportaciones argentinas alcanzaron 6% del comercio mundial, mientras que en 2014 no se llegó al 3%, debido a que los envíos de fruta al exterior cayeron 25 por ciento.

En el caso de las naranjas, el deterioro del comercio exterior es más marcado. Se observa un derrumbe del 62% en las exportaciones entre 2007 y 2014, producto de la caída de 200.000 toneladas a 75.000. «La mayor oferta de cítricos de Perú y Sudáfrica nos desplaza de los mercados mundiales, principalmente por los beneficios que estos países obtienen de los acuerdos políticos comerciales, como el Fast Truck Perú-Estados Unidos, y TLC Sudáfrica-UE», subraya el informe.

La caída de las exportaciones, sumada a la debilidad de la demanda de los mercados de jugos, genera un aumento de la oferta de frutas en la plaza doméstica, que impacta negativamente en los precios que recibe el productor. Éste hoy cobra la mitad de lo que necesitaría para cubrir los costos y seguir en actividad (recibe $ 0,40 por kilo, mientras que necesita $ 0,68 para producirlo).

Cerca de la zona donde se producen los cítricos también se cultiva arroz, un cereal, que al igual que el trigo, no pasa por su mejor momento. El dirigente rural Alfredo Bel, de Entre Ríos, hace una pintura de su realidad. «El año pasado la tonelada de arroz se vendía a $ 2500, pero este año está en 1600. Ésta es una provincia donde no hay productores concentrados, porque son pequeños emprendimientos en muchas manos. Pero hoy todo eso peligra», refiere.

La provincia mesopotámica tiene 70.000 hectáreas sembradas, en manos de 350 pequeños productores (la mitad de los que hubo en épocas de esplendor). Seis cooperativas hacen arroz y también los pequeños productores este año salieron a la ruta para tratar de concitar la atención de los gobiernos y poder conservar su medio de ganarse la vida.

Pero no sólo en tierra hay problemas para las economías regionales, sino que las malas noticias provienen también de alta mar: en la industria pesquera de Mar del Plata cierran empresas, otras funcionan a un 50% de su capacidad y algunas sólo subsisten gracias a subsidios del Estado (que es el mismo que asfixia al sector con retenciones).

Diego García Luchetti, presidente de la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, se despacha a gusto: «En la pesca estamos mal y la situación nos cortó transversalmente a todos. El primer eslabón, que somos los barcos fresqueros; el frigorífico en tierra, que no puede pagar el producto lo que vale, y también el exportador».

El panorama es grave, según García Luchetti, con gran desinterés del Gobierno por atender la cuestión pesquera. Es un sector que concreta exportaciones por US$ 1500 millones. Sólo Mar del Plata genera unos 600 millones y hay 60 millones que el Estado se queda y no devuelve en obras para la ciudad. «Nuestros costos de producción superan a los de venta. Hay atraso cambiario, inflación, subas salariales y combustible caro, que es nuestra espada de Damocles. Entre sueldos y gasoil tenemos el 70% de los costos», resume el empresario.

Hay un obstáculo para nada menor que la macroeconomía manejada por el kirchnerismo les ha impuesto a los productores regionales: el costo del transporte. Destruido el sistema ferroviario y todavía sin explotar la vía fluvial con barcazas, los camiones se han convertido en dueños y señores de la logística nacional, algo que ha encarecido los fletes a precios inimaginables.

Como dice De Freijo, además de la inseguridad que provoca y de la mayor cantidad de unidades que hay que poner en ruta, el camión provoca distorsiones por el aumento del combustible vía inflación. Bastan dos datos para ilustrar el cuadro de situación: un flete camionero en la Argentina es 87% más caro en dólares por tonelada que en los Estados Unidos, según la Cámara de Comercio de Rosario. La misma fuente subraya que llevar una tonelada desde Joaquín V. González, en Salta, hasta Rosario (1150 kilómetros) cuesta 72 dólares, mientras que llevarlo de Rosario a Shanghai, 18 veces más lejos, sale 41 dólares.

¿Hay una solución? Analistas y productores coinciden en que se debe encarar un programa integral para poner en caja los desajustes macroeconómicos; contener la inflación, bajar la presión tributaria, solucionar el atraso cambiario y optimizar la logística. Sólo así la fruta, la leche y otros productos regionales encontrarán un destino mejor que el que tienen en la Argentina actual.

Guillermo Barzi

Productor frutícola, Río Negro

«Estamos ante una tormenta perfecta, con costos internos crecientes en dólares, devaluación de las monedas donde exportamos y un peso apreciado en la Argentina»

Oscar Pereyra Demaldé

Productor de uva, Mendoza

«Acá, un productor que trabaja su finca lleva cinco años de inflación y aumento de todos sus costos. Tiene que sobrevivir con precios bajos y hasta salir a ganarse la vida con otra cosa»

Hugo Iturraspe

Presidente de la Sra de Santa Fe

«Hay una evidente situación de parálisis general en los pueblos como consecuencia de todo lo que sucede con la lechería y la baja del precio de la soja»

David Klappenbach

Trabajador petrolero, Chubut

«El impacto directo de la crisis externa sobre el presupuesto provincial no demorará en mostrar su efecto dominó sobre la economía provincial, fuertemente ligada al termómetro petrolero»

Raúl Merlo

Productor de lana, Chubut

«Estamos en una verdadera crisis, que se ha trasladado a los que trabajan en la esquila. La exportación de lana se redujo 45% en los últimos cinco años»

Ricardo Rigoni

Productor de naranjas, Entre Ríos

«Esta es una provincia [Entre Ríos] donde no hay productores concentrados, porque son pequeños emprendimientos en muchas manos. Pero hoy todo eso peligra»

Diego García Luchetti

Pte. de la Cámara argentina de armadores de buques pesqueros

«Tenemos al peor socio que es el Estado. Las retenciones ya no tienen razón de ser. No quieren devaluar y asfixian a las empresas. Necesitamos oxígeno. Nos deben millones en reintegros»

—Con la colaboración de José Bordón, Amalia Eizayaga, Pablo Mannino, Gabriela Origlia, Darío Palavecino, Jorge Riani y Ana Tronfi.

Fuente: La Nación, 02/08/15.

.

agosto 1, 2015

Por Héctor M. Guyot.

Recuerdo con felicidad el tiempo en que trabajé como encargado en una librería de viejo. No sólo por las sesiones de lectura que me deparaban las tranquilas horas de la siesta, sentado detrás del mostrador, sino también por la posibilidad de conocer personas de lo más extrañas. Con muchas de ellas me unía el amor por los libros, la creencia de que entre sus páginas se escondían respuestas o revelaciones que podían hacer más rico e interesante al mundo. Entraban a la librería como posesos, en procura de algo. Hurgaban en la filosofía, la historia, la astrología o la literatura, y pasaban una eternidad ante los estantes hasta encontrarlo. Como en la vida, sólo con el hallazgo descubrían qué habían estado buscando.

Recuerdo con felicidad el tiempo en que trabajé como encargado en una librería de viejo. No sólo por las sesiones de lectura que me deparaban las tranquilas horas de la siesta, sentado detrás del mostrador, sino también por la posibilidad de conocer personas de lo más extrañas. Con muchas de ellas me unía el amor por los libros, la creencia de que entre sus páginas se escondían respuestas o revelaciones que podían hacer más rico e interesante al mundo. Entraban a la librería como posesos, en procura de algo. Hurgaban en la filosofía, la historia, la astrología o la literatura, y pasaban una eternidad ante los estantes hasta encontrarlo. Como en la vida, sólo con el hallazgo descubrían qué habían estado buscando.

Las librerías de viejo son organismos vivos que crecen y se desarrollan en el tiempo. En cada compra, el librero decide qué títulos entran y cuáles quedan afuera en esa suerte de biblioteca abierta que muta sin descanso. Pero al perfil de una librería de viejo lo dibuja el azar. En ellas los libros no vienen de fábrica, al ritmo previsible de las novedades editoriales, sino que llegan como una prolongación de los avatares de vidas privadas marcadas por viajes, separaciones, mudanzas o el simple afán de renovarse. Son libros con un pasado. Y son también parte de un pasado que quien los vende quiere dejar atrás.

En aquella librería estaban los que compraban y los que vendían. Eran clubes distintos. Sólo compraban y vendían alternativamente los lectores de novelas pasatistas, a las que no les concedíamos la dignidad de los estantes, sino que relegábamos en las bateas, en dulce montón. A veces con insolente ingratitud, hay que admitir: quien pescaba allí con olfato podía dar con excelentes policiales de James Hadley Chase, por ejemplo.

Los que vendían podían llegar con tres libros en una bolsa de supermercado o con una valija repleta. El momento en que empezaban a poner los ejemplares sobre el mostrador estaba cargado de expectativa. Podía aparecer cualquier cosa. Había que ser selectivo y comprar sólo la buena literatura y aquello que tuviera posibilidad de venta. Por apego o por ignorancia, la gente sobrevaloraba lo que traía. Pero el dueño del local, un buen amigo que velaba por la supervivencia del negocio, me dio la fórmula justa: todo libro se pagaba la mitad del precio al que después iba a ser vendido. Lo tomas o lo dejas, y todos contentos.

Me gustaba ir a las casas a comprar bibliotecas. Aunque allí también debía seleccionar, y daba pena separar impunemente lo que el difunto había tardado toda una vida en reunir. A veces la operación se ejecutaba ante la viuda. «Llévese todo, por favor -podía escuchar uno-. Yo no sé para qué juntó tanto si no llegó a leer ni la mitad.»

Entre los que compraban había de todo. Recuerdo un hombre silencioso y circunspecto que pasaba una vez por mes a la pesca de primeras ediciones de Borges. Era un coleccionista respetado. Estaban también los que depositaban en mí la responsabilidad de la búsqueda.

-Acabo de terminar La montaña mágica -me dijo una vez una mujer mayor, pañuelo de seda alrededor del cuello-. Una maravilla. Ahora necesito algo tan elevado como eso.

-¿Probó con Tolstoi?

-Odio a los rusos.

En casos así yo cavilaba unos segundos y me dirigía hacia los estantes de literatura. Elegía entre lo que hubiera, por intuición. Cuando acertaba solía ganar, además de un cliente fiel, un confidente que en sucesivas visitas iba abriendo de a poco algún aspecto de su vida, siempre al calor de Hemingway, Haroldo Conti o Carver.

Aquél fue un gran trabajo. Había momentos de soledad e introspección en los que leía. Cuando entraba gente, los mismos libros me daban la posibilidad de socializar. Un equilibrio perfecto. Además de buenos recuerdos, me quedan de aquella experiencia tres tomos con la obra completa de Chejov y un librito de poemas de Richard Brautigan, en inglés.

No sé qué destino espera a las librerías de viejo. En medio de la revolución tecnológica, diría que los pronósticos no son favorables. Pero aún somos muchos, presumo, los que las mantendremos con vida. Mientras no dejemos de buscar, seguiremos acudiendo a ellas. No tanto para enrolarnos en una improbable resistencia como para dar con ese libro inesperado que nos devolverá, una y otra vez, a la felicidad y el asombro.

Fuente: La Nación, 01/08/15.

.

agosto 1, 2015

CARACAS – Una oleada de saqueos en el sur de Venezuela, donde una persona murió y 60 fueron detenidas, dejó ayer en evidencia que el país está al borde de convertirse en un polvorín por la crítica combinación de escasez de productos básicos y una galopante inflación, que se estima llegaría a 120% este año.

En medio del caos, el gobierno y la oposición se acusaron mutuamente. El gobernador del estado de Bolívar, donde tuvieron lugar los hechos, Francisco Rangel Gómez, dijo a la cadena Globovisión que los saqueos habían sido «completamente planificados e inducidos» por 40 hombres motorizados.

En medio del caos, el gobierno y la oposición se acusaron mutuamente. El gobernador del estado de Bolívar, donde tuvieron lugar los hechos, Francisco Rangel Gómez, dijo a la cadena Globovisión que los saqueos habían sido «completamente planificados e inducidos» por 40 hombres motorizados.

En la vereda de en frente, el líder opositor Henrique Capriles acusó al gobierno chavista de querer ocultar los hechos. «Mientras ocurría esa situación, el canal de todos los venezolanos, VTV, transmitía la inauguración de una ciclovía, en vez de llamar a la calma. ¡Por favor! Hasta cuándo seguirán tapando el sol con un dedo», dijo Capriles, que es gobernador del estado de Miranda.

Aunque el gobierno insistió en que los incidentes no fueron espontáneos, medios locales informaron que los hechos comenzaron luego de que un grupo de usuarios saqueó el depósito del supermercado Uniferia, en la ciudad de San Félix. La gente sospechaba que allí había productos como leche, pañales, café, arroz, harina, entre otros de rubros que escasean, explicaron los medios.

Los manifestantes de San Félix también intentaron saquear el mercado municipal de Chirica y dos comercios chinos. Además atacaron una unidad del Transbolívar.

Las protestas se replicaron en otros estados como Sucre (Nordeste), donde los manifestantes protestaron frente al mercado municipal de Cumaná, y Valencia (Centro); un grupo de gente intentó entrar a la fuerza en varios locales.

Venezuela registra una aguda escasez y desabastecimiento de alimentos, productos y bienes básicos que el gobierno del presidente Nicolás Maduro atribuye a una presunta «guerra económica» promovida por empresarios y sectores de la oposición.

En este sentido, Rangel afirmó ayer que los hechos «responden a fines políticos», que buscan «nada más que generar conmoción» de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

«Unos pseudolíderes de la oposición vinieron hoy [por ayer] al estado. Estamos revisando qué ha venido pasado a raíz de esa visita y sin duda alguna que vamos a llegar al fin de esto y le vamos a garantizar a la población su tranquilidad, su alimentación, pero también vamos a ir a fondo para hacer justicia con este venezolano que se lo llevaron el día de hoy», prometió Rangel Gómez. El gobernador dijo que un grupo de 40 motorizados armados lanzaron disparos y ordenaron a la gente saquear los establecimientos.

«Le dispararon a una persona que estaba atendiendo que le dicen El Verdulero. Le quitaron su vida estos individuos y estoy seguro que con fines políticos», afirmó Rangel Gómez. Y agregó: «Tenemos 27 detenidos y vamos con todo hasta el fondo para proteger a nuestro pueblo».

La víctima sería, según el diario local Correo de Caroní. Gustavo Patinez Gómez, de 21 años. Los manifestantes acusan a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de dispararle en el pecho al joven.

No es la primera vez que se producen saqueos este año. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que monitorea la situación de orden público, señaló en un informe que en el primer semestre del año ocurrieron 56 saqueos y 76 intentos de saqueos en el país.

La escasez se agudizó en los últimos meses debido a la reducción en la venta de las divisas oficiales, lo que afectó a las importaciones de diversos rubros. La caída del precio del crudo golpeó también la economía venezolana.

Los empresarios y los analistas asocian los problemas de desabastecimientos a los severos controles de precio y cambio que están vigentes desde 2003. Pero el gobierno insiste en su teoría de «guerra económica».

Economistas, empresarios y líderes opositores exigieron ayer al gobierno venezolano que declare la «emergencia económica» ante el alto costo de vida y la acentuada escasez de alimentos y productos básicos,

En medio de la crisis, las autoridades venezolanas decidieron expropiar el miércoles a la noche un centro de distribución de varias empresas en el sector de la Yaguara, al oeste de Caracas. Las compañías Pepsi, Alimentos Polar, Cargill, Nestlé y Zara, entre otras, fueron afectadas por la medida oficialista.

El director de la sección de alimentos de Polar, Manuel Larrazábal, informó ayer que la empresa pidió al gobierno reconsiderar la expropiación de las instalaciones en Caracas desde las cuales se distribuyen los alimentos. «¿Quedarían estos 19 municipios sin alimentos? La verdad es que tendríamos que evaluar otras opciones que no son fáciles, pero nosotros estamos absolutamente confiados en que va a privar la sensatez, y por eso pedimos que se reconsidere la medida», dijo Larrazábal.

Desabastecimiento

Un estricto control cambiario y de precios vigente desde hace más de una década agudizó la falta de alimentos básicos -como harina, carne y leche- y también de medicamentos. El desabastecimiento alteró la vida diaria de los venezolanos, que deben hacer largas colas en los supermercados para conseguir los productos

Inflación

Se estima que la inflación de Venezuela, una de las más altas del mundo, alcanzará este año 120%. La proyección fue hecha por empresas privadas, ya que el último dato de inflación publicado oficialmente por el Banco Central fue en diciembre de 2014

Inseguridad

A pesar de los 21 planes de seguridad implementados en 16 años de chavismo, los venezolano continúan siendo víctimas de la violencia. Con una tasa de 134 homicidios cada 100.000 habitantes, Caracas es la segunda ciudad más peligrosa del mundo, detrás de San Pedro Sula (en Honduras), de acuerdo con el ranking que elabora la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública

Números en rojo

El dólar en el mercado negro no tiene techo: está por quebrar la barrera de los 700 bolívares y superará así 110 veces la tasa oficial más baja en el control de cambio que el gobierno asigna exclusivamente para alimentos y medicinas. También es crítica la situación de las reservas, que cayeron a uno de sus niveles más bajos en los últimos años, al ubicarse en julio en 15.867 millones de dólares.

—Agencias Reuters, AP y DPA

Fuente: La Nación, 01/08/15.

.

agosto 1, 2015

LONDRES – Por primera vez, el mundo está a punto de poder proteger a los seres humanos del ébola, dijo ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de que los resultados de un ensayo en Guinea demostraron que una vacuna tiene ciento por ciento de efectividad.

Resultados iniciales de un ensayo que evaluó la inmunización de Merck y NewLink Genetics llamada VSV-ZEBOV en más de 4000 personas que habían estado en contacto directo con un paciente con diagnóstico confirmado de ébola mostraron un 100% de protección luego de diez días.

Resultados iniciales de un ensayo que evaluó la inmunización de Merck y NewLink Genetics llamada VSV-ZEBOV en más de 4000 personas que habían estado en contacto directo con un paciente con diagnóstico confirmado de ébola mostraron un 100% de protección luego de diez días.

Los datos fueron descriptos como «excepcionales» y «revolucionarios» por especialistas en salud globales. «Creemos que el mundo está a punto de tener una vacuna eficaz contra el ébola», dijo la experta en inmunizaciones de la OMS Marie Paule Kieny, en una conferencia de prensa en Ginebra.

La vacuna ahora podrá ser usada para ayudar a poner fin al peor brote de ébola del que se tenga registro, que causó la muerte de más de 11.200 personas en el oeste de África desde su inicio en diciembre de 2013.

Desde hace años, los científicos tratan de elaborar tratamientos y vacunas para el ébola, pero enfrentan muchos obstáculos, entre ellos, la naturaleza esporádica de los brotes.

La directora general de la OMS, Margaret Chan, dijo que los resultados del estudio, publicados en la edición en Internet de la revista médica The Lancet, eran un «desarrollo extremadamente prometedor».

«Esto va a ser revolucionario», dijo Chan a periodistas. «Cambiará el manejo del actual brote de ébola y de futuros brotes», agregó.

Éste y otros ensayos de inmunizaciones experimentales fueron acelerados con un enorme esfuerzo internacional, mientras los investigadores luchan por lograr probar potenciales terapias y vacunas en momentos en que el virus está en plena circulación.

«Sabíamos que era una carrera contra el tiempo y que el ensayo tenía que ser implementado bajo las circunstancias más desafiantes», dice John-Arne Rattingen, jefe de control de enfermedades infecciosas del Instituto Noruego de Salud Pública y presidente del grupo que dirigió el ensayo.

El ensayo en Guinea para evaluar la efectividad y seguridad de la vacuna empezó el 23 de marzo. Se probó una única dosis de VSV-ZEBOV usando la estrategia de «vacunación en anillo», en la que personas cercanas a alguien diagnosticado con ébola fueron inmunizadas ya sea inmediatamente o unos días después.

Como comenzaron a surgir datos que mostraban una tasa alta de protección entre las personas vacunadas inmediatamente, los investigadores el 26 de julio decidieron no usar más la estrategia «demorada», dado que empezaba a quedar claro que la espera implicaba un riesgo poco ético e innecesario.

El ensayo continúa y todos los participantes reciben la dosis de la vacuna de inmediato. Será extendido para incluir a niños de 13 a 17 años y posiblemente a menores de 6 a 12 años, dijo la OMS.

«Nuestra esperanza es que la vacuna ahora nos ayude a poner fin a esta epidemia [en África] y a estar preparados para las inevitables futuras epidemias de ébola», dijo Jeremy Farrar, especialista en enfermedades infecciosas y director de la entidad benéfica Wellcome Trust.

La organización Médicos Sin Fronteras, que lideró la lucha contra el ébola en el oeste de África, está pidiendo que VSV-ZEBOV sea aplicada en los otros epicentros del brote actual, Liberia y Sierra Leona, donde creen que podría cortar las cadenas de transmisión y proteger a los trabajadores sanitarios.

Por su parte, la OMS volverá hoy a tomar las riendas de la lucha contra el virus luego de que ayer cerrara la Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia contra el Ébola.

«Hemos hecho progresos considerables, pero la crisis no ha terminado aún», dijo, por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al anunciar el cierre de la misión.

La misión de emergencia se instaló el pasado septiembre en reacción a la lenta respuesta de la OMS a la enfermedad y a la falta de coordinación entre varias organizaciones de ayuda.

A pesar de que los nuevos contagios en Guinea, Liberia y Sierra Leona desde comienzos de año se redujeron considerablemente, todavía no se ha vencido al virus. Una única persona contagiada es suficiente para hacer brotar de nuevo la epidemia.

11.294 Muertos

Hubo por el brote de ébola, que empezó en diciembre de 2013 en África; Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y Liberia fueron los países más afectados.

27.787 Infectados

Dejó la epidemia, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

4.000 Personas

Participaron del ensayo para evaluar la vacuna experimental contra el ébola, que mostró «un alto grado de efectividad», informó la OMS.

—Agencias Reuters, AP y DPA

Fuente: La Nación, 01/08/15.

.