Las dos principales causas de muerte

febrero 9, 2015

Cardiopatías y ACV, las dos principales causas de muerte

Por Nora Bär.

La enfermedad coronaria, el ataque cerebrovascular, las infecciones respiratorias bajas (principalmente la neumonía), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y los accidentes de tránsito fueron el año pasado las cinco primeras causas de muerte en el país.

El ranking surge del más detallado estudio sobre 240 enfermedades realizado en 188 países. El trabajo, coordinado por el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (IHME, por sus siglas en inglés) y en el que intervinieron más de 700 investigadores, analizó cómo cambió el escenario epidemiológico global en el último cuarto de siglo.

El ranking surge del más detallado estudio sobre 240 enfermedades realizado en 188 países. El trabajo, coordinado por el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (IHME, por sus siglas en inglés) y en el que intervinieron más de 700 investigadores, analizó cómo cambió el escenario epidemiológico global en el último cuarto de siglo.

Arroja resultados alentadores: en el período que va de 1990 a 2013, muy pocas dolencias aumentaron su tasa de mortalidad y la expectativa de vida (o esperanza de vida al nacer) creció globalmente más de seis años. Los argentinos sumamos más de tres: para los hombres, pasó de 69 años a 72,3, y para las mujeres, de 76,1 a 79,6. Los hombres chinos ganaron más de 7,5 años, y las mujeres, casi 10. En América latina, los peruanos sumaron más de siete; Paraguay casi no cambió, y Chile agregó más de seis (los hombres pasaron de 69,5 a 76,3; las mujeres, de 76,5 a 81,7).

«Se vive más, gracias en parte a la reducción en las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en los países con ingresos altos y al descenso de muertes infantiles en los países con ingresos bajos, pero las desigualdades siguen siendo las mismas entre las regiones», afirman los autores.

Aunque hay diferencias entre países, los científicos destacan que en el balance general descienden las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas y cardiovasculares, por la mayoría de los tumores, incluidos el de mama, el de útero y el de colon, y se hicieron grandes avances en la reducción de la mortalidad por enfermedades como el sarampión y la diarrea (con disminuciones de 83% y 51%, respectivamente).

Por otra parte, aumentaron los trastornos por el uso de drogas y las enfermedades renales crónicas, y algunos tipos de cáncer, como el de páncreas y el de riñón.

«Los cambios más notorios que se dieron en la Argentina durante ese período se debieron a una reducción de la mortalidad por complicaciones del parto pretérmino neonatal, las anomalías congénitas y la enfermedad cardíaca isquémica -comenta desde Mar del Plata Alicia Lawrynowicz, jefa del Servicio de Metodología de la Investigación, del Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara, coautora del trabajo-. En cambio, las muertes por neumonía, EPOC y enfermedad de Alzheimer aumentaron notablemente.»

La imagen que deja ver este relevamiento es que en el mundo una de cada tres muertes se debe a la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), afecciones muy vinculadas con los estilos de vida.

«Las principales dos causas de muerte son enfermedades no transmisibles cardio y cerebrovasculares, aquellas donde los programas de prevención y las mejoras en los tratamientos tienen su mayor impacto -opina Luciano Sposato, investigador argentino que trabaja en el London Health Sciences Centre, de la Universidad de Western Ontario, en Canadá, que también firma el estudio-. Entre la población económicamente activa, están los accidentes de tránsito y el suicidio. Acá también es clave el Estado. En temas de prevención de accidentes de tránsito, la Argentina está a años luz de los países que lograron cambios importantes. Se necesitan desde un drástico cambio cultural hasta normas y controles mucho más estrictos.»

Según Sposato, cuando se comparan causas de muerte se puede hacer una estratificación de países ricos, pobres e intermedios.

«Como ejemplo del primer grupo, se puede pensar en los Estados Unidos y Canadá -explica-. En el grupo de los países pobres se puede ubicar a los de África. Los de América latina están en el punto intermedio, aunque a algunos, como la Argentina, se los clasifica como high income [de altos ingresos]. Cada uno de estos conjuntos tiene un perfil de mortalidad similar. En los más desarrollados prevalecen las causas de muerte asociadas con el desarrollo socioeconómico y con una mayor expectativa de vida, las enfermedades de la abundancia, como la enfermedad coronaria o el ACV. Eso no significa que no haya pobreza, sino que el desarrollo económico trae más enfermedades asociadas con cambios en la dieta (empeora la calidad y aumenta en cantidad de calorías) y con el nivel de actividad física. Además, disminuyen las muertes por enfermedades infecciosas, que suelen encontrar sus víctimas en personas más jóvenes. Esto hace que aumente la expectativa de vida y predominen otras enfermedades, como el infarto y la demencia.»

Entre las dolencias que conspiraron contra una mayor longevidad en América latina están la diabetes, otros trastornos endócrinos y la enfermedad renal crónica; en América del Norte, los trastornos mentales; en el sur de Asia, Asia Pacífico y el sur de África Subsahariana, las lesiones intencionales; en Europa del Este y Asia Central, la cirrosis, y el VIH/sida en el África subsahariana.

«Los países latinoamericanos comparten algunas causas de muerte con los de altos ingresos, como la enfermedad coronaria y el ACV, y otras con los africanos, como las enfermedades respiratorias bajas. Tenemos una mezcla de los dos extremos -comenta Sposato-. Algo interesante es que hay un índice bastante innovador, llamado de «progreso social». América del Norte tiene un índice de 85; América latina, de 65, y África, de 45. Esto confirma que existe una íntima relación entre desarrollo social y causas de mortalidad.»

Para armar este complejísimo rompecabezas de datos, los investigadores recurrieron a múltiples fuentes. «Primero nos abocamos a revisar exhaustivamente la bibliografía y los datos que proporcionaron los autores principales -detalla Lawrynowicz-. Luego, aportamos estadísticas oficiales, publicaciones nacionales, regionales o locales con la validez necesaria para ser incluidas en la base de datos. Algunos provienen de fuentes oficiales, como los censos de población o las estadísticas vitales. Es importante destacar que los que aporta la Dirección de Estadísticas e Información en Salud a nivel internacional son considerados de buena calidad.»

Tal como afirma Christopher Murray, director del IHME, en la actualidad hay mejores recursos para prolongar la vida, pero también hay más personas que llegan a edades muy avanzadas. «Ésta es una tendencia alentadora -subraya-. Sólo debemos asegurarnos de estar tomando las decisiones correctas en el presente en cuanto a las políticas de salud a fin de prepararnos para los problemas médicos que están surgiendo.»

Para Sposato, en la Argentina esto debería traducirse en invertir y educar a la población y a los profesionales de la salud y en trazar políticas consensuadas de largo plazo que no cambien con el gobierno de turno.

«Decirle a la gente que el colesterol y la hipertensión son malos para la salud no alcanza -afirma Sposato-. Ya se sabe que la gente no cambia de hábitos sólo por saber que algo le hace mal. Hay formas mucho más innovadoras de abordar este problema.»

Para el especialista, también debería mejora la remuneración de los profesionales de la salud y habría que generar un entorno más favorable para la interacción médico-paciente. «No se puede hacer prevención cuando una consulta dura entre 5 y 15 minutos», agrega.

Lawrynowicz coincide: «Hay que apuntar a la formulación de políticas de salud de largo plazo tendientes a la disminución de las desigualdades e inequidades».

También aconseja tener en cuenta las diferencias entre grupos de edad y género que pueden requerir acciones diferenciales, establecer y fortalecer programas de educación continua desde edades tempranas, y centrar la inversión en prevención y promoción de la salud por medio de un sistema integrador, transdisciplinario y que trabaje en conjunto con la comunidad.

Según los pronósticos, si se mantiene la tendencia de los últimos 23 años, para 2030 la expectativa de vida seguirá en alza: en los promedios globales, las mujeres superarán los 85 y los hombres, los 78. El problema, entonces, será no sólo agregar años a la vida, sino también vida a los años.

Fuente: La Nación, 08/02/15.

Más información:

.

La obesidad reduce la expectativa de vida

febrero 8, 2015

La obesidad puede reducir en 8 años la expectativa de vida

El exceso de peso aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes

Una mujer con sobrepeso pasea por Barcelona.

EFE / Londres – La obesidad puede reducir en hasta 8 años la expectativa de vida de las personas y en 19 los años de vida sin enfermedades, según concluye un estudio publicado en la revista médica ‘The Lancet’.

Un equipo del Instituto de investigación del centro de salud de la Universidad McGill de Montreal (Canadá), dirigido por el doctor Steven Glover, elaboró un modelo informático de la incidencia de enfermedades según el peso, con datos extraídos del Estudio de nutrición y salud nacional de Estados Unidos.

Los expertos calcularon el riesgo de contraer diabetes y enfermedades cardiovasculares para adultos de diferente peso y después analizaron el efecto del sobrepeso y la obesidad en los años de vida que perdían (y en los años de vida sana perdidos) de adultos estadounidenses de entre 20 y 79 años, comparado con personas de peso normal.

Los expertos calcularon el riesgo de contraer diabetes y enfermedades cardiovasculares para adultos de diferente peso y después analizaron el efecto del sobrepeso y la obesidad en los años de vida que perdían (y en los años de vida sana perdidos) de adultos estadounidenses de entre 20 y 79 años, comparado con personas de peso normal.

Comprobaron que las personas con sobrepeso (un índice de masa corporal, o IMC, de 25) perdían de 0 a 3 años de expectativa de vida, dependiendo de su edad y género.

Las personas obesas (IMC de 30) perdían entre 1 y 6 años, mientras que las muy obesas (IMC de 35) veían recortada su vida entre 1 y 8 años, comparado con personas con un IMC ajustado a su altura y dimensiones.

Se considera que un IMC por debajo de 18,5 indica desnutrición o algún problema de salud, mientras que uno superior a 25 indica sobrepeso. Por encima de 30 hay obesidad leve, y por encima de 40 hay obesidad elevada.

«Nuestro modelo informático prueba que la obesidad está asociada con un riesgo más alto de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes que, de promedio, reducirán drásticamente la expectativa de vida de la persona y sus años de vida sana, sin estas enfermedades crónicas», explica Grover.

Según su estudio, el efecto del peso excesivo en la pérdida de años de vida es mayor entre los jóvenes de entre 20 y 29 años, ascendiendo a 19 años de vida menos en los casos de obesidad extrema, y disminuye con la edad.

El exceso de peso no solo reduce la expectativa de vida sino también los años de vida sana, definidos en este estudio como los años sin enfermedades asociadas al peso, como la diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, apuntan los expertos.

«La pauta está clara», afirma Glover. «Cuanto más pesa una persona y cuanto más joven es, mayor es el efecto en su salud, pues tiene más años por delante en los que los mayores riesgos de salud asociados con la obesidad pueden tener un impacto negativo en su vida», declara.

Según este especialista, estos datos son útiles para que las personas obesas y los profesionales de la salud «puedan apreciar mejor la escala del problema y los beneficios de un estilo de vida más sano».

Fuente: http://www.elperiodico.com/es – 05/12/14

.

Las caminatas previenen las enfermedades coronarias

febrero 2, 2015

Otro sí a la caminata

Por Jimena Olazar

Tiene múltiples ventajas para la salud y el ánimo. Los especialistas recomiendan caminar a paso ligero tres veces por semana como mínimo. Es natural, no cuesta nada y está al alcance de todas las edades.

Los argentinos consumen muchísimo deporte, y si bien desde el sillón exigen que su equipo “transpire la camiseta”, son muy pocos los que salen a transpirar la propia. Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, el 54,9% de nosotros no realiza ninguna actividad física o lo poco que hace no es suficiente para quedar fuera del porcentaje de sedentarios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja realizar un mínimo de treinta minutos la mayor parte de los días de la semana.

Para lograr este objetivo, la caminata es una de las actividades recomendadas, porque es la más natural y menos costosa y, además, está al alcance de todas las edades: jóvenes, adultos y ancianos.

Según la OMS, realizar una actividad física regular reduce el riesgo de muerte prematura; el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular (ACV) y también disminuye en hasta un 50% las probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II o cáncer de colon. Contribuye, además, a prevenir la hipertensión arterial, la osteoporosis y a disminuir el riesgo de sufrir dolores lumbares y de espalda.

Como si todo esto fuera poco, también reduce el estrés, la ansiedad, la depresión y los sentimientos de soledad. Y hay más: ayuda a controlar el peso disminuyendo el sobrepeso y la obesidad hasta en un 50%.

“Los inactivos deberían comenzar con caminatas a paso ligero (enérgicas) de 15 a 20 minutos, tres veces por semana como mínimo, e incrementarlas en forma lenta y progresiva hasta llegar a un ritmo ideal de un minuto por cuadra no menos de 45 minutos, cinco veces por semana”, aconseja la doctora Patricia Sangenis, cardióloga y especialista en medicina del deporte.

El programa óptimo incluye cinco minutos de entrada en calor con ritmo suave y ejercicios de estiramiento, para impedir que los músculos y las articulaciones, forzados de golpe, sufran tensiones, estiramientos o esguinces.

“Si durante el ejercicio puede mantener una conversación con otra persona, esto quiere decir que está en la intensidad correcta. Pero si se quedó sin aliento para hablar, es señal de que se está esforzando demasiado”, agrega el licenciado Sergio Verón, jefe del departamento de Educación Física de la Clínica de Nutrición y Salud.

La superficie elegida debe ser plana, para no perjudicar rodillas ni tobillos, y es importante mantener la espalda y el pecho erguidos y balancear los brazos hacia adelante y atrás a medida que se avanza.

Al igual que al comienzo, al terminar se deben realizar ejercicios de estiramiento, para prevenir posibles dolores y rigideces musculares. “Con articulaciones más flexibles, ellas se moverán con mayor amplitud y disminuirán las posibilidades de lesiones, además de provocar una mejor postura“, explica el instructor Daniel Tangona.

El Club del Caminante ( www.dietaclub.com ), la Red de Caminantes ( www.redcaminantes.com.ar ) y el Gobierno de la Ciudad ( www.buenosaires.gov.ar ) organizan caminatas en los distintos barrios.

Fuente: Clarín, 05/06/12.

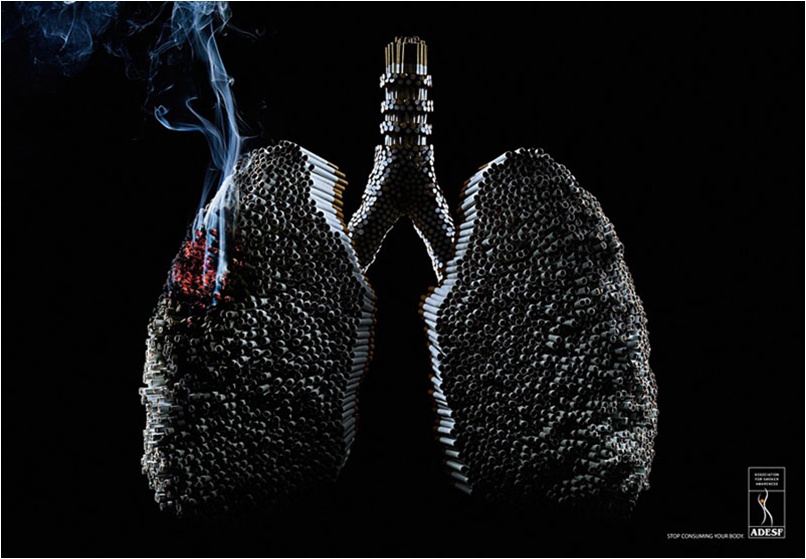

El humo del tabaco causa diabetes

diciembre 24, 2014

El humo del tabaco causa diabetes

Por Sebastián A. Rios

Ya nadie discute que fumar produce cáncer; tampoco que el cigarrillo es causa directa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y de la enfermedad cardiovascular. Pero lo que ahora queda fuera de discusión es que también conduce a la diabetes tipo II.

Esto último acaba de ser demostrado por un amplio estudio conducido por investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard, Estados Unidos. El estudio arroja además un dato nuevo, de gran implicancia para la salud pública: el humo del tabaco no sólo es un factor de riesgo de diabetes para quienes fuman, sino también para quienes inhalan el humo en forma pasiva.

«En nuestro estudio prospectivo que siguió a 100.526 mujeres durante 24 años, hallamos que la exposición pasiva al humo de tabaco y el tabaquismo activo están independientemente asociados con el riesgo de desarrollar diabetes tipo II», puede leerse en las conclusiones del estudio publicado en Diabetes Care , la revista de la Asociación Americana de Diabetes, de Estados Unidos.

«Este estudio corrobora que el tabaquismo es un factor de riesgo de diabetes independiente; es decir que puede causar la enfermedad sin que medie un aumento de peso, del colesterol o de otros factores que se asocian a la diabetes. El tabaquismo tiene la capacidad de generar por sí mismo el riesgo de diabetes», explicó a La Nacion la doctora Verónica Schoj, directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón-Argentina.

«Este estudio confirma la importancia de sancionar leyes que protejan a toda la población de la exposición al humo del tabaco en los lugares públicos y de trabajo.»

Un combo letal

Aunque todavía faltan elementos para comprender cómo es que el humo del tabaco conduce a la diabetes tipo II, existen hipótesis que cuentan ya con evidencias a su favor. La diabetes se caracteriza por la resistencia a la insulina, fenómeno por el cual la insulina producida por el páncreas no puede cumplir su tarea, que es permitir que la glucosa ingrese en las células.

«Fumar tabaco ha sido relacionado con varios efectos sistémicos, que incluyen el estrés oxidativo, la inflamación sistémica y la disfunción endotelial -resume el citado artículo-. Todos estos efectos han sido fuertemente asociados con la resistencia a la insulina y el riesgo de diabetes.»

Schoj agregó: «Hay evidencias que tabaquismo y diabetes es un combo letal: las personas con diabetes tienen 3 veces más riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular, pero si además fuman ese riesgo es 11 veces mayor. El tabaquismo no sólo aumenta el riesgo de diabetes, sino que luego multiplica exponencialmente sus complicaciones y su mortalidad».

Estadísticas:

6 millones de personas mueren, en forma prematura en todo el mundo por enfermedades asociadas al cigarrillo cada año.

1,7% creció el cáncer de pulmón, entre las mujeres argentinas en cada año entre 1980 y 2008. En los varones, se redujo un 2 por ciento.

28,6% de las mujeres argentinas, de entre 18 y 64 años fuma, según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación.

Fuente: La Nación, 04/04/11.

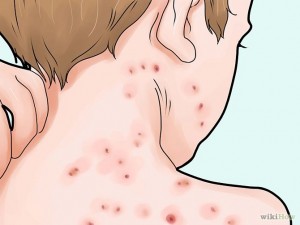

Ya hay una vacuna contra el herpes zóster

noviembre 7, 2014

Ahora la culebrilla puede prevenirse con vacunas

Ya se encuentra disponible en el país, una vacuna que reduce el riesgo de sufrir esta afección que es causada por el mismo virus de la varicela

Por Sebastián Ríos.

Conocida popularmente como «culebrilla», el herpes zóster es una dolorosa erupción cutánea para cuyo tratamiento aún muchos recurren a la tinta china que aplica el curandero/a del barrio, pero que en la actualidad puede ser prevenida mediante una vacuna que ya se encuentra en la Argentina. Es que la culebrilla, lejos de ser resultado de la contaminación de una prenda de vestir por el paso de una víbora como afirma la creencia popular, es causada por el virus de la varicela, que permanece dormido dentro del organismo hasta que una reducción de las defensas le permiten reactivarse.

«Contar con esta vacuna es muy importante, ya que no hay dolor tan tremendo como el que produce el herpes zóster», señaló el doctor Daniel Stamboulian, médico infectólogo que preside la organización Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries (Fidec). Su colega, la doctora Hebe Vázquez, de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (Funcei), agregó: «Esta vacuna es la primera vacuna contra el dolor. Hasta su aparición no había medidas de prevención del herpes zoster».

La culebrilla o herpes zóster es una enfermedad infecciosa muy frecuente, que se manifiesta a través de una dolorosa erupción cutánea que afecta típicamente a una mitad del cuerpo o de la cara. Según estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, según sus siglás en inglés), de los Estados Unidos, una de cada tres personas la padecerá en algún momento de su vida; en ese país se reportan un millón de casos al año. En la Argentina, dijo Stamboulian, «se estima que se producen entre 50.000 y 100.000 casos al año».

La culebrilla o herpes zóster es una enfermedad infecciosa muy frecuente, que se manifiesta a través de una dolorosa erupción cutánea que afecta típicamente a una mitad del cuerpo o de la cara. Según estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, según sus siglás en inglés), de los Estados Unidos, una de cada tres personas la padecerá en algún momento de su vida; en ese país se reportan un millón de casos al año. En la Argentina, dijo Stamboulian, «se estima que se producen entre 50.000 y 100.000 casos al año».

La culebrilla o herpes zóster es una enfermedad infecciosa muy frecuente, que se manifiesta a través de una dolorosa erupción cutánea que afecta típicamente a una mitad del cuerpo o de la cara.

La vacuna, disponible en los Estados Unidos desde 2006 (allí se han aplicado ya unos 20 millones de dosis), fue aprobada recientemente por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para ser usada en mayores de 50 años de edad, y la experiencia en su uso fue presentada en el marco del XXII Congreso Nacional de Medicina, que se realiza esta semana en la Universidad Católica Argentina.

«Un estudio realizado en más de 38.000 personas mayores de 60 años de edad halló que la vacuna reduce en un 61,1% el riesgo de desarrollar herpes zóster, pero que también reduce en un 66,5% el riesgo de padecer una de sus complicaciones más serias: la llamada neuralgia postherpética», dijo el doctor Pablo Bonvehí, jefe de infectología del Cemic. «La neuralgía postherpética es un dolor crónico que afecta a una de cada cuatro personas con herpes zóster, que dura por lo menos 3 meses aunque en algunos casos se extiende de por vida», completó Vázquez

La vacuna contra el herpes zóster aprobada por la Anmat no se encuentra en el calendario oficial de vacunación del Ministerio de Salud. Su costo es de 1735 pesos y, según informó el laboratorio MSD que produce la vacuna, unas 173 obras sociales y empresas de medicina prepaga cubrirán un 40% de su aplicación. En el caso de los afiliados a PAMI, la vacuna no es cubierta por el momento, pero se la puede solicitar por vía de excepción (Formulario 337) que, de ser aprobado, garantiza el acceso con un 100% de cobertura.

Adiós a la tinta china

Leyendas y creencias populares a un lado, el herpes zóster es causado por el virus varicella zoster, el mismo que ocasiona la varicela. Una vez que la varicela remite, explicó Vázquez, «el virus permanece latente en las células de los ganglios de la raíz dorsal. Y generalmente se reactiva cuando las defensas de la personas bajan. Como con la edad, las defensas de las personas tienden a disminuir, aumenta el riesgo de desarrollar herpes zóster».

Toda persona que haya sufrido varicela puede padecer herpes zóster, enfermedad cuyo riesgo se incrementa en forma directamente proporcional con la edad

En otras palabras, toda persona que haya sufrido varicela puede padecer herpes zóster, enfermedad cuyo riesgo se incrementa en forma directamente proporcional con la edad. «Un estudio que hicimos en la Argentina sobre personas de entre 15 y 49 años de edad halló que más del 95% presentaba anticuerpos que mostraban que habían tenido contacto con el virus varicella zoster», comentó por su parte Stamboulian.

En otras palabras, toda persona que haya sufrido varicela puede padecer herpes zóster, enfermedad cuyo riesgo se incrementa en forma directamente proporcional con la edad. «Un estudio que hicimos en la Argentina sobre personas de entre 15 y 49 años de edad halló que más del 95% presentaba anticuerpos que mostraban que habían tenido contacto con el virus varicella zoster», comentó por su parte Stamboulian.

Si bien hasta ahora no se contaba con herramientas para la prevención de la culebrilla, sí existían (y existen) medicamentos antivirales que una vez que se desata la enfermedad permiten acortar su duración y reducir el riesgo de desarrollar complicaciones como la neuralgia postherpetica. «El problema es que en el 50% de los casos el tratamiento es subóptimo, entre otras como cosas porque el tratamiento es efectivo dentro de las primeras 48 a 72 horas de la aparición de los síntomas, y como mucha gente acude primero a la medicina alternativa luego llega tarde al tratamiento», adviertió Vázquez.

Y la tinta china, ¿sirve para algo? «Cuando la gente va al curandero y el curandero le pone tinta china, los síntomas suelen desaparecer a la semana -señala Stamboulian-. Pero lo mismo ocurriría si no le pusieran tinta china. Pero hay que consultar rápido al médico para implementar un tratamiento, porque más allá de la erupción el problema está en la inflamación de los nervios que están debajo de la piel». Esa inflamación, no tratada, predispone a padecer la cronificación de la enfermedad a través de la neuralgia postherpética.

Fuente: La Nación, 07/11/14.

Salud y Vida:

Esperanza de vida con salud en la ciudad de Buenos Aires

Longevidad Hispana

La clave de la longevidad

Los 50 de hoy son los 30 de ayer

Ahora la mediana edad recién empieza a los 55 años

.

.

Ataque cerebral: más común en las mujeres

octubre 28, 2014

Ataque cerebral: el 85% de los porteños ignora que es más común en las mujeres

Es lo que revela una encuesta a la población porteña de más de 18 años; además, aún sigue siendo bajo el reconocimiento de las señales de alerta del accidente cerebrovascular.

Algo más de 8 de cada 10 porteños ignoran que el accidente cerebrovascular (ACV) es más común en las mujeres que en los hombres , según revela una nueva encuesta horas antes de conmemorarse el Día Mundial del Ataque Cerebral.

El relevamiento, que realizó el Instituto Eneri en la ciudad de Buenos Aires, indica que apenas el 15% de los porteños mayores de 18 años sabe que las mujeres están más expuestas que los hombres a tener un ataque cerebral y, también, que sólo un 12% sabe que, cuando aparece, puede ser más grave en ellas que en ellos.

Y un 84% desconoce que en las mujeres es más frecuente que el cáncer de mama. «Las estadísticas del Ministerio de Salud indican que es exactamente al revés -señalaron desde el Instituto Eneri-. Se calcula que 1 de cada 5 mujeres sufrirá un ACV en algún momento de su vida, mientras que el cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres. Además, el ACV es una enfermedad mucho más grave en términos de mortalidad inmediata. Los datos disponibles indican que en nuestro país muere entre el 20 y el 25% de los pacientes que ingresan a una unidad de terapia intensiva luego de sufrir un ACV.»

Uno de cada 4 participantes pudo mencionar algún factor de riesgo específicamente femenino del infarto cerebral, como el uso de anticonceptivos, el embarazo o las terapias de reemplazo hormonal, según precisa el equipo del doctor Pedro Lylyk, director médico del Instituto Eneri y de la Clínica La Sagrada Familia. LA NACION intentó ayer contactar al doctor Lylyk, que coordinó el relevamiento, pero no logró ubicarlo.

Uno de cada 4 participantes pudo mencionar algún factor de riesgo específicamente femenino del infarto cerebral, como el uso de anticonceptivos, el embarazo o las terapias de reemplazo hormonal, según precisa el equipo del doctor Pedro Lylyk, director médico del Instituto Eneri y de la Clínica La Sagrada Familia. LA NACION intentó ayer contactar al doctor Lylyk, que coordinó el relevamiento, pero no logró ubicarlo.

A pesar de la enorme difusión que en los últimos años tuvo el ACV y cómo saber cuándo es necesario recibir o pedir ayuda rápidamente, la encuesta demuestra que aún sigue siendo bajo el reconocimiento de las principales señales de alerta.

El infarto cerebral puede ser isquémico (si un coágulo provoca una obstrucción en un vaso sanguíneo) o hemorrágico (si ocurre por una rotura vascular) e impide que las neuronas reciban oxígeno para funcionar normalmente. Un registro de la Sociedad Neurológica Argentina muestra desde hace años que el 80% de los ataques en el país son isquémicos y sus secuelas dependerán del sitio donde se produzca la lesión.

Eso también influirá en los síntomas, que aparecen de manera súbita y sin una causa aparente. En el sitio online www.ataquecerebral.org.ar se enumeran las cinco señales de alerta que nunca hay que subestimar, aun cuando desaparezcan después de unos minutos. Son: debilidad o adormecimiento de un brazo, una pierna o la mitad de la cara; dificultad para hablar o entender; problemas para ver de uno o ambos ojos; dolor de cabeza muy intenso, y pérdida del equilibrio o la coordinación.

Pero la encuesta del Instituto Eneri demuestra que el reconocimiento de esos síntomas aún sigue siendo bajo en los jóvenes y los adultos.

El 40% mencionó el dolor de cabeza entre «las señales de alerta que podrían indicar un ataque cerebral», seguido de un 26% que reconoció la dificultad para hablar (por ejemplo, balbucear o decir palabras sin sentido en lo que se quiere decir); un 18% incluyó la desorientación; un 17% señaló el adormecimiento de las extremidades, y un 12% mencionó los problemas de visión, entre otras opciones incluidas en una lista, como vómitos, mareos, parálisis/hemiplejia, desmayos, fatiga, convulsiones o dolor de pecho. Un 17% optó por el «no sabe».

El relevamiento cuantitativo sobre el conocimiento de las causas y las señales de alerta del ACV en la población porteña incluyó una muestra representativa de 600 mayores de 18 años. Al organizar las respuestas por grupos etarios, se destaca que el reconocimiento de los síntomas mejora entre los 26 y los 40 años. Y al comparar las respuestas con las ediciones previas de la encuestas, en 2011 y 2013, surge que el dolor de cabeza se mantiene como el síntoma más reconocido, aunque su mención disminuyó un 10% entre el año pasado y este año.

En el informe de resultados se recuerda que el año pasado, mientras se realizaba la encuesta, la soprano de 38 años Florencia Fabris tuvo un ACV durante un concierto en el auditorio Juan Victoria de San Juan. En el video de la actuación que el año pasado circuló por Intenet, la cantante comienza a tener un fuerte dolor de cabeza.

En el informe de resultados se recuerda que el año pasado, mientras se realizaba la encuesta, la soprano de 38 años Florencia Fabris tuvo un ACV durante un concierto en el auditorio Juan Victoria de San Juan. En el video de la actuación que el año pasado circuló por Intenet, la cantante comienza a tener un fuerte dolor de cabeza.

Eso sí, si algo logró la difusión masiva del ACV es que se lo reconozca como una enfermedad grave. En la encuesta, el nivel de conocimiento como tal superó el 95% los tres años (95,8% en 2011; 98,1% en 2013, y 96,5% este año).

La hipertensión, la diabetes, el alcoholismo, el tabaquismo, el colesterol alto, el sedentarismo, el consumo de drogas y la obesidad forman la lista de los factores de riesgo del ataque cerebral. El 80% de las personas que tienen un ACV son hipertensas y el 22% tiene diabetes.

El control adecuado de estas dos enfermedades es fundamental para prevenir el infarto cerebral, según recomiendan los especialistas.

Identikit de una amenaza

En la Argentina, se produce un ACV cada 4 minutos

Qué es

El infarto cerebral ocurre por la interrupción súbita del flujo sanguíneo en el cerebro (isquémico) o por la rotura de un vaso de la cabeza (hemorrágico).

Cómo detectarlo

Ante signos de debilidad u hormigueo en las extremidades o un lado de la cara; dificultad para hablar; pérdida del equilibrio o la coordinación; problemas para ver con uno o ambos ojos, y dolor de cabeza, hay que llamar al servicio de emergencias.

Qué hacer

Recostarse para prevenir una caída y hacerlo de costado para evitar cualquier obstrucción respiratoria.

Fuente: La Nación, 28/10/14.

Más información:

29 de Octubre: Día Mundial del ACV

29 de Octubre: Día Mundial del ACV

octubre 28, 2014

El 29 de Octubre se recuerda el Día Mundial del ACV

El Accidente Cerebrovascular afecta a 1 de cada 6 personas, mayoritariamente adultas, pero también a un porcentaje de jóvenes y niños.

El Accidente Cerebrovascular afecta a 1 de cada 6 personas, mayoritariamente adultas, pero también a un porcentaje de jóvenes y niños.

Las enfermedades cerebrovasculares ocupan el segundo lugar como causa de muerte en LatinoAmérica, después de las enfermedades cardíacas y la primera causa de invalidez en personas adultas mayores de 65 años.

El ACV puede ser isquémico 80% (cuando una arteria se ocluye) o hemorrágico 20% (cuando una arteria se rompe).

Mitos y realidades de los ACV

Mito: El ACV no es prevenible.

Realidad: El ACV es fácilmente prevenible.

Mito: El ACV no es tratable.

Realidad: El ACV es tratable en urgencias.

Mito: El ACV es enfermedad de ancianos.

Realidad: El ACV afecta niños, jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores.

Mito: El ACV se relaciona con el corazón.

Realidad: El ACV afecta gravemente al cerebro (“Brain Attack»).

Mito: No hay recuperación después de un ACV.

Realidad: La Neurorehabilitación activa logra la mejoría de muchos o todos los síntomas del paciente.

¿Cómo reconocer un ACV?

Los síntomas del ataque cerebrovascular incluyen:

• Adormecimiento, entumecimiento, hormigueo, o debilidad en una mitad de la cara, brazo o pierna (especialmente en un lado del cuerpo) de comienzo súbito.

• Confusión, dificultad para hablar o entender el habla de otros de comienzo súbito.

• Dificultad con la visión en uno o ambos ojos de comienzo súbito.

• Súbita dificultad para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación.

• Súbito dolor de cabeza severo o extremadamente severo, sin causa conocida.

TIA , AIT o “mini-ataque cerebral”

Algunas veces los síntomas pueden aparecer por un periodo muy breve (minutos solamente) pero luego desaparecen completamente, indicando posiblemente un ataque isquémico transitorio o AIT (también conocido como TIA por sus siglas en inglés). Evita ignorarlos, y acude inmediatamente a un Servicio de Urgencia, aunque estos síntomas sean breves, ya que los mismos indican un riesgo grave de ataque cerebrovascular y la posibilidad de un daño permanente.

Algunas veces los síntomas pueden aparecer por un periodo muy breve (minutos solamente) pero luego desaparecen completamente, indicando posiblemente un ataque isquémico transitorio o AIT (también conocido como TIA por sus siglas en inglés). Evita ignorarlos, y acude inmediatamente a un Servicio de Urgencia, aunque estos síntomas sean breves, ya que los mismos indican un riesgo grave de ataque cerebrovascular y la posibilidad de un daño permanente.

¿Qué hacer si sospecho que tengo un ACV?

Un ataque cerebrovascular es una emergencia médica! Si ustedo alguien a su alrededor sufre cualquiera de los síntomas descritos, hay que acudir inmediatamente a un Servicio de Urgencia.

Cada minuto cuenta. Cuanto más tiempo duren los síntomas del ataque cerebral, mayor es el riesgo de daño cerebral. La atención médica inmediata puede salvar la vida de la persona afectada.

El plazo máximo para que estos pacientes reciban este tratamiento es de solamente 4.5 horas desde el inicio de los síntomas.

Una forma “casera” para orientarse mejor puede ser la siguiente:

Habla: ¿Dice cosas extrañas cuando HABLA?

Brazo: ¿Es incapaz de mantener tu BRAZO extendido por unos segundos?

Cara: ¿Tiene la mitad de la CARA débil o caída?

Prevenir un AC es más simple de lo que crees:

1. Controle su presión arterial (PA)

2. Control su colesterol

3. Controle su glicemia

4. No fume

5. No consuma drogas.

6. Evite el sedentarismo

7. Evite el uso de anticonceptivos orales o terapia de sustitución hormonal, ya que aumentan el riesgo de eventos trombóticos en ciertas poblaciones de riesgo.

8. Consulte a su neurólogo si debe controlar sus carótidas (Ultrasonido, AngioTAC, etc).

Siguiendo estos consejos las posibilidades de que sufrir un AC o un Infarto al Corazón se reducen de manera muy significativa.

Video «Las minorías y los ataques cerebrovasculares» (USA)

Más información:

Accidente Cerebrovascular: Video Educativo

Esta información es de carácter educativo y no reemplaza la debida consulta médica.

¿Cuál es su secreto, doctor Fayt?

octubre 23, 2014

Ricardo Lorenzetti a Carlos Fayt: ¿Cuál es su secreto, doctor?

El presidente de la Corte Suprema de Justicia reveló, durante una disertación, que siempre le hace esa pregunta a su colega.

Ricardo Lorenzetti , reveló hoy que siempre le pregunta a su colega Carlos Fayt, de 96 años: «¿Cuál es su secreto, doctor?».

El presidente de la Corte Suprema de Justicia disertó hoy sobre el nuevo Código Civil y Comercial y destacó que en la Argentina siempre cuesta llevar a cabo proyectos colectivos.

«Fayt dice que los proyectos alargan la vida y yo le pregunto ‘¿cuál es su secreto, doctor?'», contó Lorenzetti, y generó risas entre los abogados que lo escuchaban.

Más de tres décadas en la Corte

Fayt resiste los embates de quienes lo cuestionan -especialmente funcionarios del Poder Ejecutivo- porque sigue en su cargo. El juez fue nombrado en 1983 y argumenta que no está alcanzado por la normativa introducida en la Constitución Nacional en 2004 que establece que la edad máxima de un miembro de la Corte es de 75 años.

Fuente: Clarín, 23/10/14.

Salud y Vida:

Esperanza de vida con salud en la ciudad de Buenos Aires

Longevidad Hispana

La clave de la longevidad

Los 50 de hoy son los 30 de ayer

Ahora la mediana edad recién empieza a los 55 años

Cómo prevenir las demencias

octubre 8, 2014

Cómo eludir las demencias: las cinco claves para prevenirlas

Por Nora Bär.

Que el final de una larga vida sea el descenso a las tinieblas de la demencia no sólo es un horizonte desolador, sino un colosal desafío para los sistemas sanitarios de todo el mundo.

Se calcula que los costos derivados de este conjunto de patologías, cuyo rasgo saliente es la pérdida de la memoria, alcanzaron en 2010 los 604.000 millones de dólares. El 60% de los casos y el mayor aumento en las próximas décadas se registrarán en países de ingresos medios y bajos.

Se calcula que los costos derivados de este conjunto de patologías, cuyo rasgo saliente es la pérdida de la memoria, alcanzaron en 2010 los 604.000 millones de dólares. El 60% de los casos y el mayor aumento en las próximas décadas se registrarán en países de ingresos medios y bajos.

Pero aunque el riesgo no puede eliminarse por completo, crece el consenso científico de que sí es posible reducirlo sensiblemente. Y lo mejor de todo es que no se necesitan complejos tratamientos de última generación ni fármacos costosos. Basta con observar un puñado de reglas sencillas: alimentarse saludablemente, no fumar, caminar media hora por día, mantener a raya los niveles de colesterol, de glucemia y de presión sanguínea, «desafiar» al cerebro y preservar los lazos sociales.

«Estas recomendaciones que parecen tan inespecíficas explican, sin embargo, el 47% de los casos de demencia -afirma el doctor Fernando Taragano, profesor e investigador del Hospital Universitario Cemic-. Hace 10 años se viene diciendo que lo que le hace bien al corazón le hace bien al cerebro, pero nadie lo había probado. Lo que ahora se demostró es que los estilos de vida que ayudan a prevenir el infarto cardíaco también reducen las demencias.»

El doctor Daniel Seinhart, geriatra del Hospital Italiano, coincide: «Ésa es la enorme noticia, que las demencias hasta cierto punto son prevenibles con lo que uno hace cuando tiene 40 o 50 años».

«Las medidas sanitarias para reducir los factores de riesgo vascular han contribuido a una gran reducción en las muertes por enfermedad cardíaca y stroke en los últimos 50 años -dice el consenso Blackfriars, el documento emitido por una reunión de médicos, políticos, voluntarios e investigadores organizada por el UK Health Forum y Public Health London el 30 de enero de este año-. Ahora, hay evidencias de que el mismo enfoque podría conducir a una reducción en las demencias.»

Estas conclusiones surgen de estudios realizados a lo largo de las últimas décadas. Uno, del Consejo de Investigaciones Médicas británico publicado online el 17 de julio de 2013 en The Lancet, es particularmente optimista: compara la prevalencia de demencias en individuos de 65 años o más en seis localidades de Gran Bretaña y Gales desde 1989. Aunque las proyecciones que habían trazado anticipaban que habría 884.000 casos para 2011, tuvieron 670.000. Es decir, 214.000 menos de los previstos.

«Estos hallazgos son sin duda buenas noticias -escribe Sube Banerjee, de la Escuela de Medicina de Brighton y Sussex, en un comentario que acompaña el trabajo-. (…) Sugieren que hay cosas que hizo la población que disminuyeron la incidencia de demencia (…). Por lo tanto, es plausible pensar que modificaciones conductuales, como dejar de fumar, y el control de los factores de riesgo cardíaco, como la hipertensión, previnieron o postergaron la aparición de este cuadro en la población.»

El ya clásico «estudio de las monjas» que donaron su cerebro a la ciencia, realizado sobre 678 religiosas de la Escuela de las Hermanas de Notre Dame, en Mankato, Estados Unidos, muestra algo similar. Una investigación que las siguió durante más de treinta años descubrió que no siempre la presencia de las placas de amiloide características de la patología descripta por Alois Alzheimer en 1901 está asociada con la expresión de la enfermedad.

Según el doctor Augusto Vicario, cardiólogo de la Federación Argentina de Cardiología, el estudio de las monjas también mostró que las que tenían criterios de enfermedad de Alzheimer más enfermedad vascular (infartos cerebrales) estaban peor cognitivamente. «Esto habla del peso que la enfermedad vascular tiene como condicionante de una declinación más rápida -agrega-. Cuidar la salud cardiovascular es una forma de ir retrasando la demencia y evitar su progresión. Tiene lógica, esto ya pasó con otras enfermedades. Las mejoras sociales y comunitarias contribuyeron a disminuir fuertemente el impacto de la tuberculosis y el Chagas, por ejemplo. Creemos que con la demencia puede pasar lo mismo.»

Según el doctor Augusto Vicario, cardiólogo de la Federación Argentina de Cardiología, el estudio de las monjas también mostró que las que tenían criterios de enfermedad de Alzheimer más enfermedad vascular (infartos cerebrales) estaban peor cognitivamente. «Esto habla del peso que la enfermedad vascular tiene como condicionante de una declinación más rápida -agrega-. Cuidar la salud cardiovascular es una forma de ir retrasando la demencia y evitar su progresión. Tiene lógica, esto ya pasó con otras enfermedades. Las mejoras sociales y comunitarias contribuyeron a disminuir fuertemente el impacto de la tuberculosis y el Chagas, por ejemplo. Creemos que con la demencia puede pasar lo mismo.»

«La herencia explica apenas el 10% de los casos -dice Taragano-. Y, sin embargo, el 85% de la investigación está orientada hacia la biología y la genética. Antes, los médicos nos encontrábamos en congresos y cuando se nos preguntaba si había algo para prevenir la demencia contestábamos que no. Ahora, estamos comprobando que los factores medioambientales combinados son responsables de la mitad del problema. Por ejemplo, recientemente se publicó que el 14% de la demencia en el mundo es atribuible al tabaquismo. Es una revolución que a los médicos nos cuesta aceptar.»

Taragano, Seinhart y Vicario, junto con un equipo de neurólogos, psiquiatras, cardiólogos, epidemiólogos, sociólogos y especialistas en comunicación, están poniendo a punto en colaboración con el Ministerio de Acción Social de la Nación un Plan Nacional de Alzheimer que lleve a la práctica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y permita hacer un diagnóstico epidemiológico local.

«En 2012, la OMS emite su guía sobre la demencia y da diez recomendaciones, siete de las cuales son de acción comunitaria y tres de neto corte médico -detalla Taragano-. Fuimos al ministerio, les dijimos lo que se recomienda y la verdad es que mostraron una gran sensibilidad, se firmó el convenio el año pasado y desde entonces estamos trabajando juntos con todo el respaldo necesario. Hoy no hay una sola acción médica ni ninguna línea de investigación que supere el accionar comunitario. «

Entre las directivas de la OMS figuran reducir el aislamiento, apoyar y formar a cuidadores informales y profesionales rentados, y mejorar la formación de los médicos en atención primaria.

El Plan Nacional de Alzheimer tiene dos partes. Una es la educación en los centros de Integración Comunitaria en la población vulnerable. «Se sabe desde hace años que a mayor escolaridad, menor demencia», explica Taragano.

Entre sus tareas, los integrantes de este programa preparan a formadores, es decir, trabajan con operadores comunitarios o sanitarios para que promuevan conductas saludables. Pero también están desarrollando instrumentos que permitan detectar las demencias y puedan se utilizados por personal no especializado.

«Estamos viendo que el Alzheimer no es lo mismo en la Argentina, en Inglaterra, en Estados Unidos o en Paraguay -afirma el especialista-. Intentamos averiguar qué factores influyen en cada área del país para diseñar políticas de salud adaptadas a cada región. Por ejemplo, ya sabemos que la sal y la carne roja sobresalen entre los factores de riesgo en la Patagonia. En el Nordeste, la baja escolaridad.»

El 29 y 30 de agosto, durante la realización del programa de prevención cardiovascular «Corazón Sano», en Rancul, La Pampa, los científicos, junto con la doctora Mildren del Sueldo, secretaria de Salud de Villa María, Córdoba, aprovecharon para realizar una evaluación cognitiva a esta población de 3000 habitantes. «Se testearon en 48 horas 400 personas, a las que se les hicieron análisis de laboratorio, mediciones de presión arterial y de otros parámetros -cuenta Vicario-. Estamos tratando de desarrollar un instrumento validado, de aplicación rápida, para poder identificar a las personas que padecen demencia.»

«No existen en el país instrumentos que no dependan del médico -agrega Taragano-. Éste podrá ser aplicado por personas no expertas. Si lo logramos, será un legado enorme.»

Lo que hace bien al corazón, hace bien al cerebro

Los preceptos que están probando ser efectivos

Controlar los factores de riesgo cardíaco

No fumar, mantener los niveles de colesterol, glucemia y presión arterial dentro de límites saludables.

Practicar actividad física

Caminar media hora por día tiene múltiples beneficios; uno no menor es que contribuye a bajar la presión arterial.

Alimentarse bien

Previene la obesidad y la diabetes, dos reconocidos factores de riesgo cardíaco y accidente cerebrovascular.

Desafiar al cerebro

La educación es uno de los principales factores asociados con la salud cognitiva. Según los neurocientíficos, no hay razón para jubilar al cerebro.

Mantener los lazos sociales

Incluso en edades avanzadas, hay que seguir interactuando con otras personas, tanto en entornos familiares, como de aprendizaje, voluntariado o trabajo. El aislamiento conspira contra la preservación de nuestras capacidades.

Fuente: La Nación, 06/10/14.

Alzheimer: las nuevas «viejas» estrategias

Por Luciano Sposato.

Después de años de fracasos y frustración en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, se vislumbra un futuro mejor.

Un nuevo enfoque preventivo puede cambiar la historia de millones de personas en el mundo. En diciembre de 2013 tuvo lugar una reunión sin precedentes.

Los ministros de Salud del G-8 se congregaron en Londres en lo que denominaron la «Cumbre del G8 sobre Demencia». Los gobiernos saben que esta enfermedad tiene un impacto enorme en la calidad de la vida de la sociedad y en los costos del sistema de salud.

Por eso están tomando cartas en el asunto. La decisión política, en parte, se debe a que por primera vez hay evidencia científica acerca de cómo mitigar el avance de la epidemia.

Los resultados ya están a la vista. Las naciones europeas y de América del Norte colaboran en el diseño de estrategias y a principios de 2015 se harán los primeros anuncios.

Gran parte de estas estrategias se centra en el hecho de que la hipertensión arterial, el sedentarismo, la diabetes, la obesidad y el aumento del colesterol, conocidos como factores de riesgo vascular, pueden llevar a la demencia.

Esto se aplica también a la enfermedad de Alzheimer, un tipo de demencia que hasta hace poco se creía no relacionada con estos factores. Estudios recientes han demostrado que el cerebro tiende a conservar más neuronas a lo largo de la vida cuando se combaten los factores de riesgo vascular.

En países donde desde hace décadas se ha implementado el control estricto de factores de riesgo para disminuir infartos y accidentes cerebrovasculares, también se han reducido, sorpresivamente, los casos de demencia. La explicación es clara. Cuidando al corazón, cuidamos al cerebro.

¿Cómo podemos proteger nuestro cerebro para reducir el riesgo de padecer Alzheimer o demencia en general?

Manteniendo la presión arterial en valores normales, caminando 30 minutos por día, haciendo una dieta saludable con verduras y frutas, manteniendo el colesterol en valores adecuados y, en el caso de la diabetes, intentando controlar los niveles de glucosa lo más cerca de lo normal posible.

La interacción social y la educación también son importantes. ¿Cuándo comenzar? Ya mismo. Los beneficios son mayores empezando a los 30 o 40 años que a los 60 o 70.

– Luciano Sposato es Neurólogo del Departmento de Neurología Clínica, Universidad de Western Ontario London, Canadá.

Fuente: La Nación, 06/10/14.

Demencia

Demencia (del latín de: «alejado» + mens (genitivo mentis): «mente») es la pérdida progresiva de las funciones cognitivas debida a daños o desórdenes cerebrales. Característicamente, esta alteración cognitiva provoca incapacidad para la realización de las actividades de la vida diaria. Los déficits cognitivos pueden afectar a cualquiera de las funciones cerebrales, particularmente las áreas de la memoria, el lenguaje (afasia), la atención, las habilidades visuoconstructivas, las praxias y las funciones ejecutivas como la resolución de problemas o la inhibición de respuestas. Durante la evolución de la enfermedad se puede observar pérdida de orientación tanto espacio-temporal como de identidad. La demencia puede ser reversible o irreversible según el origen etiológico del desorden.

Las personas con demencia pueden mostrar también, según avanza la enfermedad, rasgos psicóticos, depresivos y delirios. Dentro de los síntomas conductuales, los primeros hallazgos consisten en cambios de personalidad o de conducta leves, que posteriormente se hacen más evidentes con cuadros de delirio o alucinaciones. Los dementes suelen experimentar cuadros de confusión al ser hospitalizados o secundarios a otras enfermedades como infecciones o alteraciones metabólicas.

La demencia puede afectar el lenguaje, la comprensión, habilidades motoras, memoria de corto plazo, la capacidad de identificar elementos de uso cotidiano, el tiempo de reacción, rasgos de la personalidad y funciones ejecutivas.

Aunque la alteración de la memoria puede, en una minoría de casos, no ser un síntoma inicialmente dominante, es la alteración típica de la actividad cognitiva en las demencias, sobre todo para la más frecuente que es la enfermedad de Alzheimer, y su presencia es condición esencial para considerar su diagnóstico.

Tipos de demencia

Los tipos más comunes son:

Degenerativas o Primarias:

Enfermedad de Alzheimer

Enfermedad de Pick y otras demencias frontotemporales

Demencia por Cuerpos de Lewy

Secundarias:

Demencia vascular o Demencia multiinfarto (antiguamente llamada demencia arteriosclerótica), incluyendo la enfermedad de Binswanger

Complejo de demencia del SIDA

Pseudodemencia depresiva

Hidrocefalia normotensiva

Estados de confusión aguda o delirio

Hipotiroidismo

Deficiencias de Vitamina B6 o B12

Tumores

Y en casos muy raros:

Trauma cráneo-encefálico

Enfermedad de Parkinson

Enfermedad de Huntington

Síndrome de Down

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

Fuente: Wikipedia, 2014.

Cáncer de ovario: la importancia de su detección precoz

septiembre 6, 2014

Cáncer de ovario: la detección precoz es clave en la sobrevida

Sólo el 20% de las mujeres con esta enfermedad, diagnosticadas en estadios avanzados, sobrevive más de 5 años luego de la detección. Como no hay estudios que permitan el diagnóstico temprano, es crucial la visita anual al ginecólogo.

Es el tipo de cáncer ginecológico más silencioso. Y el más letal. Tiene la tasa de mortalidad más alta entre todos los cánceres ginecológicos en países desarrollados, sobre todo porque alrededor del 70% de los cáncer de ovario se diagnostican en etapas avanzadas, y apenas el 20% de las pacientes diagnosticadas en estadios avanzados sobrevive más de 5 años luego de la detección, con el tratamiento con cirugía más quimioterapia.

«Un tema pendiente relacionado con la enfermedad es el de la existencia de centros especializados para que las pacientes puedan ser derivadas para recibir un tratamiento adecuado. Otro punto importante es el de la educación, tanto para la comunidad médica como para la sociedad en general», sostiene el cirujano italiano Dr. Giovanni Aletti, quien participó de las jornadas de Actualización en el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Ovario realizadas recientemente en Mendoza.

Hasta el momento no hay análisis que permitan la detección temprana del cáncer de ovario, enfermedad que se caracteriza por la ausencia de síntomas tempranos y por lo tanto es diagnosticada en etapas tardías. Los síntomas principales, que suelen ser confundidos con problemas mucho menos serios como molestias gastrointestinales, son:

* Aumento del tamaño abdominal / hinchazón persistente

* Dificultad para comer / sensación de saciedad muy rápidamente

* Dolor abdominal o pélvico

* Necesidad de orinar con mayor urgencia o con mayor frecuencia.

Aproximadamente el 15% de los casos de cáncer de ovario tienen una historia familiar detrás. Esto significa que un pariente cercano (madre, hemana, hija, abuela, nieta, tía o sobrina), tanto del lado materno como paterno, ha tenido cáncer de mama antes de los 50 años o cáncer de ovario a cualquier edad.

Aproximadamente el 15% de los casos de cáncer de ovario tienen una historia familiar detrás. Esto significa que un pariente cercano (madre, hemana, hija, abuela, nieta, tía o sobrina), tanto del lado materno como paterno, ha tenido cáncer de mama antes de los 50 años o cáncer de ovario a cualquier edad.

«La primer necesidad no satisfecha de la enfermedad es la falta de tests que permitan el diagnóstico temprano. También nos hacen falta biomarcadores predictivos que nos ayuden a seleccionar cuáles son las pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento determinado. Hoy tratamos a todas de la misma manera; queremos ir hacia la medicina personalizada», señala la Dra. Nicoletta Colombo. La oncóloga italiana agrega: «En un 25% de los cánceres de ovario se puede detectar la presencia de una mutación genética; si detectamos a estas pacientes podemos hacer algo para evitar la enfermedad (un buen ejemplo es el caso de Angelina Jolie). No solamente los antecedentes familiares son importantes, por eso es fundamental que todas las mujeres realicen al menos una visita anual al ginecólogo para realizarse los controles de rutina».

Por su parte, el Dr. Silvestro Carinelli, patólogo del Instituto Europeo de Oncología (IEO) de Milán (Italia), asegura que «el cáncer de ovario es una enfermedad muy agresiva que se disemina con mucha rapidez en el abdomen. Recientemente se descubrió que el tumor no surge del ovario en sí mismo, sino que se origina en la trompa de Falopio en un 70% de los casos más agresivos. En este contexto es muy difícil hacer un ‘screening‘ regular de la enfermedad porque cuando uno la detecta, la misma ya está diseminada. Solo un 15% de los cánceres de ovario son de un tipo de crecimiento lento». Según el especialista, «la única manera de evitar el cáncer de ovario que es muy agresivo es extirpar las trompas y los ovarios después de los 40 años a aquellas mujeres que corren riesgo de desarrollar la enfermedad: son las que presentan una mutación en la línea germinal, es decir que en sus cromosomas tienen un defecto específico». Y concluye. «Queremos lograr pruebas más específicas y tratamientos más efectivos».

Algunos tumores, como el de ovario, tienen mayor expresión de una proteína llamada VEGF, implicada en el abastecimiento de irrigación sanguínea a los tumores, «en el tratamiento de cáncer de ovario hemos enfrentado la falta de nuevos tratamientos durante 15 años. En los últimos 2 años se agregaron tratamientos biológicos como el bevacizumab que hicieron posible mejorar el tratamiento actual de la enfermedad, neutralizando la actividad biológica del VEGF y de ese modo inhibiendo el crecimiento del tumor», indica la Dra. Nicoletta Colombo.

Fuente: Clarín, 06/09/14.