En Argentina la Oposición es cómplice del deterioro económico

mayo 7, 2012

Oposición: cómplice del deterioro económico

Por Roberto Cachanosky

Salvo el caso del PRO, del PJ disidente y de un sector del radicalismo liderado por Aguad, casi todo el arco opositor apoyó la confiscación del paquete accionario de Repsol en nombre de la soberanía nacional. En otras palabras, esa oposición ha sido cómplice del gobierno, no solo en llevar adelante políticas que reflejan un falso nacionalismo, sino en convalidar la violación de la propiedad privada. El artículo 17 de la Constitución Nacional es muy claro al respecto: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. Nada de esto ocurrió. El Poder Ejecutivo tomó por asalto la empresa utilizando la fuerza pública, algo que también prohíbe el artículo 17 de la Constitución y antes de quedarse con la empresa, no hubo ni ley ni indemnización. Es decir, el grueso de la oposición, que venía haciendo propuestas kirchneristas, pero con otros modos, ahora parece estar de acuerdo también con los modos. El atropello a la propiedad privada en nombre de la soberanía parece justifica violar los derechos.

Por más que se autodenominen progresista que trabajan en favor de los más humildes, su apoyo a la confiscación no hace otra cosa que generar más inseguridad jurídica, espantar las inversiones, crear menos puestos de trabajo y, como consecuencia de todo ello, denigrar el salario real de la población y precarizar el trabajo. Ni los argentinos ni los extranjeros van a invertir en un país en el que impera el desprecio por los derechos de propiedad y la arbitrariedad en las reglas de juego.

No es casualidad que, a pesar de que Cristina Fernández venga cayendo en picada en su imagen, los opositores no logren captar ese creciente descontento que tiene la gente con la situación económica. Hoy la inflación, el miedo a perder el trabajo y la incertidumbre preocupan a la población, pero ningún opositor logra captar el apoyo de esa creciente parte de la oposición por la simple razón que no formulan nada diferente a lo que propone el kirchnerismo. En todo caso, podrán diferenciarse en las formas. Ser más educados, menos soberbios, más dialoguistas, pero lo cierto es que buena parte de los destrozos económicos que viene cometiendo el kirchnerismo son acompañados por la mayor parte de la oposición, particularmente la que se ubica en el centro izquierda. Me refiero al FAP, el radicalismo que lidera Alfonsín hijo y otros partidos menores.

Cuando se confiscaron los ahorros que teníamos en las AFJP, buena parte de esa oposición acompañó la iniciativa del gobierno por considerar que el sistema de capitalización era perverso, en tanto que el manejo de esos ahorros en manos de los políticos garantizaban la solidaridad social. Los que trabajamos somos unos incapaces que no sabemos prevenir nuestro futuro y para eso están los políticos, que con la transparencia, bondad y honestidad que los caracterizan, se tiene que encargar de nuestro futuro manejando nuestra plata. Este es, en castellano básico, el concepto que subyace detrás de la idea del sistema de reparto versus el de capitalización, es decir la confiscación de nuestros ahorros.

Obviamente que desde el punto de vista actuarial, el sistema de reparto es inviable, pero eso no importa. Lo importante es hacer populismo y dar por sentado que los políticos son más honestos que los empresarios y, sobre todo, más inteligentes que la gente a la hora de prever el futuro de retiro.

Pero buena parte de esa oposición que se escandaliza con las cosas que hace el kirchnerismo, también se esforzó por hacer saber que ellos eran los que habían propuesto inicialmente la Asignación Universal por Hijo y la muestran como una conquista social. La realidad es que si el Estado tuvo que establecer ese subsidio es porque no logró generar la confianza necesaria para atraer los capitales necesarios que generaran puestos de trabajo y le dieran a la gente la dignidad de poder mantener a su familia con el fruto de su trabajo y, no como ahora, que la denigran con un subsidio que lo único que consigue es más clientelismo político y, además, que buena parte de una generación vea como sus padres viven sin trabajar. Esos chicos no nacen en un hogar en el que la cultura del trabajo y el esfuerzo por progresar es el valor que impera en la familia, sino que se crían en un ambiente del vivir del otro. Mucho se habla de educación, pero la peor educación que se le puede dar a un chico es que el Estado fomente la vagancia como forma de vida. El mendigar un subsidio como manera de comer algo es la cultura que impera en la “noble solidaridad” de este progresismo.

Más que apoyar y alabar esta asignación universal por hijo, la oposición debería haber mostrado el fracaso de la política económica para crear más puestos de trabajo mejor remunerados. La buena noticia hubiese sido que esa AUH nunca hubiese tenido que implementarse.

También recuerdo que la oposición no pareció inmutarse demasiado cuando se modificó la Carta Orgánica del BCRA. Permitir la emisión monetaria como forma de financiar al fisco es el mecanismo más regresivo que puede implementarse dado que implica aplicar el impuesto inflacionario, sin embargo, buena parte de la oposición vio como progresista aplicar el impuesto inflacionario que impacta con mayor intensidad en los más humildes.

Estos cuatro ejemplos muestran que la buena parte de la oposición no tiene una propuesta tan diferente al kirchnerismo. Es más, apoya todas aquellas políticas públicas que degradan la economía argentina y someten a la población a una constante decadencia económica, institucional y moral. Y digo moral porque los valores que defiende esa supuesta oposición al gobierno, acompañando sus políticas, degradan los valores del trabajo, la seguridad jurídica, el respeto por los derechos de propiedad e, insisto, condenando al país a una decadencia persistente.

El espectáculo que viene dando buena parte de la oposición es lamentable porque solo parece mostrar ambición por llegar al poder pero no para hacer algo diferente al actual gobierno. Por el contrario, como decía antes, buena parte de ella comparte el estatismo, el degradar los valores del trabajo y el esfuerzo personal, el desprecio por los derechos de propiedad, la limitación de la capacidad de innovación de la gente mediante regulaciones, el creer que ellos son superiores al resto de la sociedad arrogándose el derecho sobre qué hay que producir, cuánto hay que producir y a qué precios se deben vender los bienes. En definitiva, mientras buena parte de la oposición siga acompañando al oficialismo en estas políticas públicas que degradan la economía argentina, estará siendo cómplice de la destrucción institucional y económica de la Argentina.

Fuente: Economía para todos, 05/05/12.

Más información en: www.economiaparatodos.com.ar

Francia se rezaga

mayo 7, 2012

Se acentúa el retraso de Francia en el nuevo escenario

Por Jorge Castro.

Francia se encuentra con la siguiente situación interna en este momento mundial: en los últimos 10 años, los costos laborales han aumentado casi 20%, sobre todo frente a Alemania, que es su principal socio comercial. Eran 8% menores a los de la República Federal en 2000, y ahora son 10% mayores.

Este aumento revela una pérdida equivalente, sólo que en sentido inverso, de productividad, núcleo estructural de lo que usualmente se denomina “competitividad”. En este período, las exportaciones francesas (U$S 653.900 millones / 25,5% del PBI en 2011/estimado) prácticamente no han crecido, mientras que las alemanas (U$S 1,5 billones / 46,1% del PBI) se han duplicado, sobre todo en lo que se refiere a automotores de alta gama y bienes de equipo y de capital de alta tecnología, dirigidos a los países emergentes.

En estas condiciones, no llama la atención que la tasa de desocupación en Francia sea la más alta de los últimos 20 años (9,8%); lo que sí es un dato original es que el desempleo nunca ha estado por debajo de 7% desde 1981 (gobierno de Francois Mitterrand).

Por último, Francia participa de una característica estructural que parecía exclusividad de la Europa periférica, epicentro de la crisis del euro. Posee un enorme déficit de cuenta corriente, el mayor, en términos nominales, de la Zona Euro (84.500 millones de euros en 2011), el doble que el de España (47.200 millones) y el triple que el de Italia (24.600 millones). Alemania, en cambio, no solo tiene el mayor superávit de cuenta corriente de la Eurozona (+5,6% del PBI), sino que, cruzado con el producto, es el primero del mundo, superior al de China.

La economía francesa crecería este año 0,5%, tras exhibir un crecimiento de cero por ciento (0%) en el primer trimestre. Por eso, mientras el déficit fiscal fue 7,7% en 2011, tiene el mayor nivel de gasto público de la Zona Euro (56% del PBI), superior al promedio de la OCDE (43,3%).

También disminuye la participación francesa en los mercados extra-Zona Euro. Era 18,5% del total en 1999 y cayó a 13,2% en 2011. Alemania representaba 33,6% en 1999 y trepó a 35,6% el año pasado. Coherentemente, las ganancias marginales de las empresas francesas o radicadas en Francia cayeron a 29% en 2011, el nivel más bajo de la Eurozona (42%) y uno de los menores del mundo avanzado, junto con los de Japón.

Lo curioso es que esta situación es la de Francia como sistema económico, político y social, no la de las empresas trasnacionales francesas. Estas integran el segmento más competitivo de las firmas globales, con un porcentaje mayor entre las primeras 500 del mundo que cualquier otro país europeo, incluyendo Alemania.

El problema europeo es financiero y fiscal, y por esa vía desnuda la raíz de la crisis, que es la baja productividad y la incapacidad de innovar económica y socialmente.

Esto le impide integrarse competitivamente en la nueva estructura de la economía mundial, en la que no sólo el eje del proceso de acumulación se ha trasladado a los países emergentes, sino que el ciclo de la circulación se ha acelerado, debido a la irrupción de una nueva revolución tecnológica en Estados Unidos (Facebook, Twitter, Apple, Steve Jobs).

Las reformas estructurales en la Zona Euro (Italia y España), y el boom exportador alemán son la vía para converger con el nuevo eje de la economía global (China, India y Brasil). Se ha invertido, en síntesis, el proceso de convergencia en la economía mundial, después de la crisis global 2008-2009. En los 20 años previos, tras la unificación del sistema (1991), la convergencia, en términos de productividad e ingreso per cápita, se realizaba de abajo para arriba, del Sur hacia el Norte, de los países emergentes a los avanzados. Ahora, la convergencia se realiza de arriba para abajo, del Norte al Sur, donde está el nuevo eje de la acumulación global. Quizás se encuentre aquí el sentido -y el futuro- de la crisis europea, y la razón de ser de las dificultades de Francia.

Fuente: Clarín, 15/05/12.

El Dr. Jorge Castro es analista internacional y presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico.

Más información en: www.agendaestrategica.com.ar

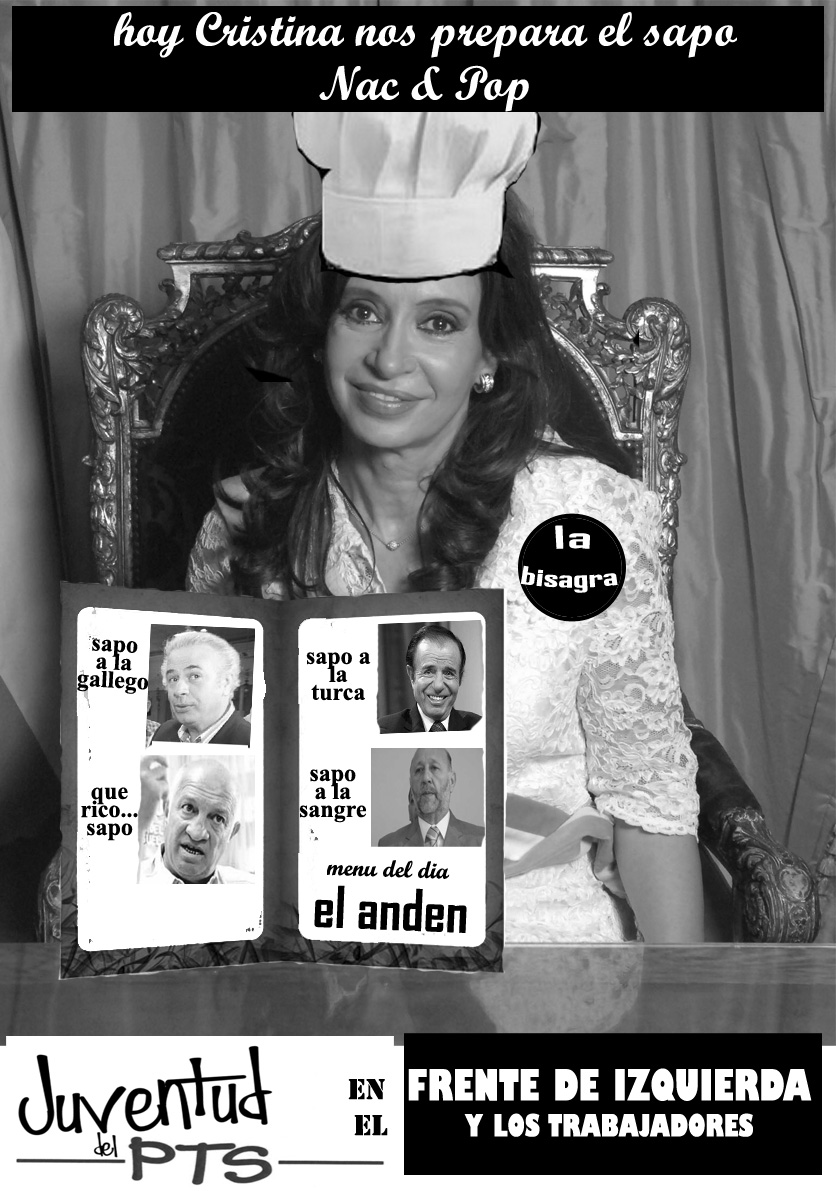

Argentina: Ajuste Nac & Pop

mayo 7, 2012

El ajuste Nacional y Popular

Por Enrique Szewach

El panorama económico se presenta complicado.

La situación fiscal sigue empeorando, tanto en el nivel federal, como en las provincias.

Básicamente, porque los ingresos crecen a un ritmo inferior al que lo hace el gasto público.

Y los ingresos crecen a un ritmo inferior, porque tanto el control de importaciones, como el control de cambios, afectan la recaudación impositiva atada a las importaciones y a la actividad, mientras el gasto público, salvo en inversión, se mantiene vigoroso por la presión salarial, ligada, a su vez, a la elevada tasa de inflación.

Como el gobierno nacional y los provinciales están “peleados” con el mercado financiero internacional, no se puede colocar deuda a tasas y montos razonables y, encima, hay que ir cancelando el capital que vence.

Como, además, el gobierno no tiene un fondo anticíclico ahorrado, y obviamente se niega a cualquier tipo de “ajuste ortodoxo” del gasto corriente, todo desequilibrio fiscal se traduce, al final del día, en menos reservas de divisas en el Banco Central, en más emisión de pesos, en más deuda “forzosa” (con proveedores, con jubilados que cobran más que la mínima, etc.), o en alguna “expropiación” que agregue un poco de “caja” transitoria.

Como contrapartida, la “pesificación forzosa” (por la imposibilidad de acceder al mercado oficial de cambios para comprar dólares), aumenta los depósitos en pesos en el sistema financiero y la oferta de crédito a tasas bajas y negativas, aunque en plazos muy cortos, dado que el plazo promedio de los depósitos se achica, por la resistencia a pesificarse.

Por el otro lado, la demanda de crédito para inversión se enfrenta con la restricción del control de importaciones (bienes de capital, insumos básicos) y el control de cambios (que desalienta el ingreso de capitales y el giro de utilidades).

Y la demanda de crédito para consumo, se encuentra relativamente saturada para los sectores más bancarizados que ya utilizaron su línea de crédito personal.

Pero la pesificación “por las malas” no resulta suficiente para evitar que haya demanda de dólares en los mercados informales, afectando el precio de la divisa en dicho mercado.

Se amplía, entonces, la brecha entre el precio oficial y el precio informal del dólar, lo que, tarde o temprano, pega sobre la determinación de los precios internos y la tasa de inflación.

Para evitar este efecto negativo, el gobierno utiliza una mezcla de policía y “liberación de cupos”, para contener el precio del tipo de cambio en dicho mercado libre. Pero al hacerlo tiene que vender más reservas. La pérdida de reservas, a su vez, obliga a mayor presión sobre el control de las importaciones, y sobre las fechas de liquidación de las exportaciones.

Y de esta manera se cierra el círculo, porque el control sobre las importaciones y exportaciones termina afectando, a su vez, el nivel de actividad y vuelta al principio de esta nota.

Como todavía el problema en el nivel de actividad no se ha traducido en menor empleo (aunque sí hay suspensiones de personal, en algunos sectores) y los salarios tienen cierto margen porque le han “ganado” a la inflación (al menos en el sector sindicalizado) en los últimos años, el efecto simultáneo de menos actividad y más inflación, o inflación alta, todavía no se nota demasiado en el bolsillo del grueso de la población.

En especial, porque el gobierno sigue gastando, en salarios públicos y jubilaciones mínimas (indexadas), subsidios, etc. usando la maquinita de hacer plata.

Pero obviamente, como por lo comentado, la oferta está fija, mientras la demanda está alimentada por el déficit fiscal, este proceso lejos de aliviarse se va, lentamente, agravando, obligando a más déficit fiscal, con más financiamiento inflacionario o a más expropiaciones.

En otras palabras, en lugar de un “ajuste ortodoxo”, vivimos en medio de un “ajuste nacional y popular” (De heterodoxo tiene muy poco).

El Ajuste Nac & Pop, resulta políticamente superior al ortodoxo, pero económicamente inferior. Resulta políticamente superior, porque afecta menos el consumo en el corto plazo, para beneplácito de aquéllos que pueden hacer negocios, en un coto de caza cerrado, y/o ganándole mercado a los que no aguantan.

Pero resulta económicamente inferior, porque no soluciona los problemas de fondo y sólo posterga decisiones que, salvo un inesperado y nuevo golpe de suerte internacional, habrá, finalmente, que tomar.

Fuente: Perfil, 06/05/12.

Más información: www.szewachnomics.com.ar

Estanflación: El riesgo menos pensado

mayo 6, 2012

El riesgo menos pensado

Por Néstor O. Scibona

Más allá de la euforia política que rodeó la sanción a libro cerrado de la ley de expropiación selectiva de YPF, dos ex ministros de Economía de diferentes épocas y pensamiento diametralmente opuesto acaban de coincidir acerca de otro riesgo que podría acechar a la Argentina. Roberto Lavagna y Domingo Cavallo advirtieron, por separado, que ese riesgo es la estanflación; una palabra que no figura en el diccionario castellano, pero que los economistas suelen emplear para definir la combinación entre estancamiento -o bajo crecimiento- productivo y alta inflación.

Hacía tiempo que este concepto no aparecía en el léxico económico local. Con nueve años de crecimiento del PBI a «tasas chinas» (8,5% promedio) -sólo interrumpido por la recesión de 2009, nunca reconocida por el INDEC-, el problema era la crónica inflación de dos dígitos anuales (18/22% promedio), que desde 2007 tampoco es admitida por el Indec.

Ese escenario está cambiando. Ahora el problema es que las «tasas chinas» quedaron atrás y el crecimiento económico se ha venido desacelerando en los últimos meses, sin que por ello la inflación ceda (sino más bien todo lo contrario). Según cálculos del Estudio Broda, el PBI «oficial» subió a una velocidad trimestral anualizada (y desestacionalizada) de 10,7% en la primera mitad de 2011, para reducirse a 3,5% en la segunda y a sólo 2% en el primer trimestre de 2012. A su vez, la consultora Finsoport, que dirige el ex viceministro Jorge Todesca, remarca que en los primeros tres meses de este año la industria manufacturera se expandió a un ritmo promedio de 2,3% (frente a 6,7% en 2011), mientras que la construcción lo hizo al 3,5% (desde 8,9%) debido principalmente al freno en obras públicas, donde se registran atrasos de varios meses en pagos a contratistas.

Estos indicadores corroboran la sensación de muchos sectores empresarios, equivalente a la de automovilistas habituados a andar en ruta con el acelerador a fondo y que, sin frenar, deben adaptarse a velocidades propias de zonas urbanas. También restan sustento al argumento gubernamental de que la inflación es justificable por el alto crecimiento: cuanto menos suba el PBI, más se notarán los efectos distorsivos de una alta tasa inflacionaria (en pesos y en dólares) sobre la oferta y la demanda. Por ahora, nadie parece haber pensado en cómo explicar este riesgo en el «relato» oficial.

Hay múltiples causas que explican la actual desaceleración de la actividad. Mientras antes de las elecciones de 2011 la Argentina vivió una «fiesta» de consumo (impulsada por fuertes aumentos del gasto público, expansión monetaria, salarios formales, crédito a tasas negativas e importaciones récord con un dólar casi «planchado»), paralelamente salieron 21.500 millones de dólares del circuito económico debido a la desconfianza que provocaba esa política. La explosión de consumo y la anemia de capitales coexistieron con una menor demanda laboral en el sector privado; menor cosecha de granos por la sequía y caída en la producción de petróleo y gas, que obligó a importaciones récord de combustibles. En lugar de un plan macroeconómico para restablecer la confianza, Cristina Kirchner recurrió a múltiples controles cambiarios y trabas a las importaciones, que ahora afectan la producción, los costos y la oferta de bienes. Por el lado de la demanda, esto se tradujo en un freno a la inversión (que viene cayendo en los últimos tres trimestres) y en una reorientación selectiva del consumo interno hacia productos masivos. Así, la inflación real no se moderó, sino que volvió a empinarse en marzo y abril (a una tasa anualizada de 25/26%).

En medio de este panorama, la frutilla del postre fue el deterioro de expectativas empresarias generado por la forma de reestatizar YPF que, además, disparó el riesgo país y elevó a 15 y 25% la brecha entre el dólar oficial y sus cotizaciones paralelas, que ya sobrepasan los 5 pesos. Por todo esto, nunca han sido tan dispares como en 2012 los pronósticos privados sobre el crecimiento del PBI. Van desde extremos de 2,5% (Econométrica) hasta 4,2% (Relevamiento de Expectativas de Mercado -REM-, que recoge el Banco Central entre distintas consultoras). Pero este último equivale a menos de la mitad del 8,9% registrado en 2011, aunque varios consultores privados lo ubican incluso casi dos puntos por debajo (7,1%) debido a deficiencias técnicas en la medición del INDEC.

Respuesta automática

Como la economía juega un rol clave para las necesidades políticas de Cristina Kirchner en 2013 (año de elecciones legislativas y en el que podría estar en juego una reforma constitucional), el Gobierno no se quedará de brazos cruzados ante la desaceleración del crecimiento. Por eso la mayoría de los economistas ya descuenta, como respuesta automática, la receta oficial de aplicar «anabólicos» para estimular la demanda. De hecho, el Gobierno postergó sin fecha la quita generalizada de subsidios a las tarifas de transporte y energía, a la vez que abandonó la idea de promover una desindexación de los aumentos salariales, como lo prueba la politizada paritaria «testigo» de la UOM cuya letra chica podría desembocar en un alza de 32% anual. Y si no avanzó hasta ahora en la previsible suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y de las asignaciones familiares, es para no regalarle un rédito político al reclamo de Hugo Moyano, jaqueado al frente de la CGT. Más temprano que tarde también ajustará la Asignación Universal por Hijo -carcomida por la inflación- y podría subir otro escalón el gasto público (que creció 34% interanual en el primer trimestre), con la financiación de la «maquinita» y las reservas del BCRA que pasaron a ser manejadas por la Casa Rosada, tras la reforma en tiempo récord de la Carta Orgánica.

El problema es que cuanto mayor sea la suba del gasto, mayor será la emisión del BCRA. Y si se debilitara la demanda de pesos, ello acarrearía mayores presiones inflacionarias y mayores brechas cambiarias, sin otra contrapartida que un repunte fugaz del PBI en la segunda mitad del año. El economista Miguel Angel Broda sostiene que la política monetaria es cada vez más dependiente de la política fiscal y que, por ejemplo, un incremento adicional de 5 puntos anuales en el gasto público implicaría una emisión extra de 23.000 millones de pesos para financiarlo. También opina que la actual desaceleración de la actividad responde fundamentalmente a limitaciones de oferta, ya que la industria opera casi al límite de su capacidad instalada y que las inversiones para ampliarla no sólo han sido insuficientes, sino que además están frenadas por las trabas a la importación de bienes de capital e insumos.

Con este panorama, evitar un cuadro de estanflación dependería paradójicamente de la «sintonía fina» que aplique el Gobierno con el gasto y la emisión, así como de la mayor o menor rigidez de los controles cambiarios y de importaciones. Si se «pasa de rosca», el riesgo será mayor. La soja a 540 dólares la tonelada es un alivio para estos meses, pero ya no alcanza a resolver los problemas que venían de arrastre, complicados ahora por la proliferación de controles.

Fuente: La Nación, 06/05/12.

Recesión o inflación: a no jugar con las palabras

mayo 6, 2012

Recesión o inflación: a no jugar con las palabras

Por Juan Carlos de Pablo

En el primer trimestre de 2012, en términos reales el PBI de España cayó 0,4% y el de Inglaterra 0,2%. Recesión, titularon los diarios. Con el mismo criterio, si hubieran aumentado 0,4% y 0,2%, respectivamente, deberían haber titulado reactivación. ¿Cómo puede ser que unos pocos décimos de un punto porcentual separen el infierno del paraíso?

Al respecto entrevisté al polaco Victor Zarnowitz, quien luego de sobrevivir su internación en un campamento de trabajos forzados, llegó a Estados Unidos en 1952. Trabajó en el National Bureau of Economic Research, continuando el análisis del ciclo económico originado en los trabajos de Arthur Frank Burns y Wesley Clair Mitchell. Integró el comité de 7 miembros del NBER encargado de fechar el comienzo y la finalización de las recesiones.

– ¿Qué aprendió, luego de dedicar su vida profesional al estudio de los ciclos económicos?

– Que aún en las economías más avanzadas las estimaciones de las cuentas nacionales están sujetas a deficiencias estadísticas y conceptuales, que no existen periodicidades cíclicas rígidas y que por consiguiente, los pronosticadores deben ser muy cautos. Calcular la variación porcentual de cualquier variable es una operación aritmética, interpretar dicha variación requiere conocimientos de teoría e historia económicas. Lo primero lo puede hacer un robot, lo segundo no tiene nada de mecanicista.

– Tiene tanta falta de sentido calificar de recesión una caída de 0,2% del PBI, como calificar de inflación un aumento de precios de 0,2% y de deflación una disminución de 0,2%.

-Efectivamente. Si recesión y reactivación, como deflación e inflación, se definen de manera muy amplia, entonces el estancamiento y la estabilidad no existen. Me explico: si calificamos como deflación cualquier caída del PBI, por mínima que sea, y como reactivación cualquier aumento del PBI, por mínimo que sea, el estancamiento sólo correspondería a aquella situación en la cual el PBI fue exactamente igual en los dos períodos. Es decir, nunca. Una barbaridad. Y lo mismo podríamos plantear con respecto a la inflación y a la deflación.

– … y al pasado, presente y futuro.

-Claro. Si el pasado se refiere a todo lo que ocurrió desde que se creó el mundo hasta hace un instante, y el futuro a todo lo que va a ocurrir desde dentro de un instante hasta el Día del Juicio Final, entonces el presente no existe. El presente, como el estancamiento de la actividad económica o la estabilidad del nivel general de los precios, son categorías que ayudan a pensar, no mediciones infinitesimales carentes de toda entidad. En el sentido decisorio el presente no es un instante, es un período.

– Dicho de otra manera, los calificativos no deberían basarse exclusivamente en consideraciones cualitativas.

-Esto ocurre en todos los órdenes de la vida, por ejemplo, en los casos de la fiebre y el sobrepeso. Si la temperatura normal del cuerpo humano es de 36,5 grados, tiene fiebre quien registra 37 grados y también quien tiene 40 grados. Pero no ayuda a entender, afirmar que ambos seres humanos están afiebrados. Como tampoco ayuda a entender decir que está tan excedido de peso quien pesa 110 kilos como quien pesa 150 kilos.

– Volvamos a la economía.

-Si el PBI de un país aumenta o cae 0,3%, el diagnóstico que sirve para entender corresponde a una economía estancada, no una en reactivación en el primer caso, o en recesión en el segundo. A propósito: quien afirma que la crisis internacional que comenzó en Estados Unidos en 2007 es la más severa desde la verificada durante la década de 1930, no falta a la verdad, pero confunde si con esta afirmación da a entender que ambas crisis tuvieron intensidad parecida. En la década de 1930 países como Estados Unidos sufrieron, durante varios años seguidos, tasas de desocupación de por lo menos 20% de la fuerza laboral; en la actual, sostenidamente, ni la mitad. Tanto en Estados Unidos como en la Argentina y Venezuela el nivel general de los precios aumenta, pero se equivoca quien ignora que lo hacen a tasas bien diferentes.

– Don Victor, muchas gracias. .

Fuente: La Nación, 06/05/12.

————————————-

Victor Zarnowitz

Victor Zarnowitz (born 1919 in Oświęcim Poland, d. 21 February 2009 in New York City[1]) was a leading scholar on business cycles, indicators, and forecast evaluation. Dr. Zarnowitz was Senior Fellow and Economic Counselor to The Conference Board. He was Professor Emeritus of Economics and Finance, Graduate School of Business, The University of Chicago, and Research Associate, National Bureau of Economic Research (NBER).

In 1939, he fled Poland to escape the Nazi invasion, but was imprisoned by the Soviet Russians and worked at a labor camp in Siberia. Dr. Zarnowitz earned his Ph.D. in economics (summa cum laude) at the University of Heidelberg in Germany in 1951. He came to the United States in 1952. In 1959 he moved to Chicago and became a professor at the University of Chicago.[2]

He was a Fellow of the National Association of Business Economists, Fellow of the American Statistical Association, Honorary Fellow of the International Institute of Forecasters, and Honorary Member of the Center for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET). In 2001, he received the William F. Butler Memorial Award from the New York Association for Business Economists. His numerous papers and books include An Appraisal of Short-Term Economic Forecasts (1967), The Business Cycle Today (1972), Orders, Production, and Investment (1973), and Business Cycles: Theory, History, Indicators, and Forecasting (1992). His most recent papers are «Has the Business Cycle Been Abolished?» (1998), «Theory and History Behind Business Cycles» (1999), and «The Old and the New in U.S. Economic Expansion» (2000).

He was notable as a researcher on the performance of economic forecasting, and he concluded that economic forecasters have little success in predicting business cycle turning points.[2] He established that planners are better off using the average of forecasts, rather than relying on any individual forecast. This has become a common practice on the part of governments in the setting of their budgets.

Zarnowitz remained an active economist throughout his life. In 1999 he joined The Conference Board, the organization which publishes the Index of Leading Indicators and the Consumer Confidence Index. He continued working five-day weeks until the day before he died, according to The Conference Board, and he was also an active member of the Business Cycle Dating Committee at the National Bureau of Economic Research. His final decision with the committee was the determination that the Late-2000s recession had begun in December 2007.[3]

The historical pattern in which deep recessions are usually followed by steep recoveries is known by economists as «the Zarnowitz rule».[4]

Publications

Zarnowitz, Victor (1985), ‘Recent work on business cycles in historical perspective: a review of theories and evidence’. Journal of Economic Literature 23 (2), pp. 523–80.

Zarnowitz, Victor (1992), Business cycles: theory, history, indicators and forecasting. The university of Chicago press. In Studies in business cycles. vol 27. ISBN 0-226-97890-7

Zarnowitz, Victor (2008), ‘Fleeing the Nazis, Surviving the Gulag, and Arriving in the Free World: My Life and Times,’ Praeger, ISBN 978-0-313-35778-7

Fuente: Wikipedia.

Victor Zarnowitz

La actividad fabril de EE.UU. está creciendo

mayo 6, 2012

No le crea a la Fed. La actividad fabril de EE.UU. está creciendo

Por Kathleen Madigan

NUEVA YORK (Dow Jones)–¿Qué desaceleración fabril?

Contrario a las expectativas, el Instituto de Gestión de Suministros, o ISM por sus siglas en inglés, informó que la actividad fabril en todo el país se aceleró en abril. Su índice de gerentes de compras subió a un máximo de 11 meses de 54,8, luego que se aceleraran los nuevos pedidos, la producción y el empleo.

El informe del ISM contradijo las encuestas de varios bancos regionales de la Reserva Federal que mostraron que la actividad fabril se desaceleró significativamente, o que incluso se contrajo, el mes pasado. Como el sector manufacturero ha estado encabezando la recuperación, una caída del sector a nivel nacional hubiera suscitado interrogantes acerca de la salud de la recuperación general de Estados Unidos.

Una razón por la cual el sector fabril ha tenido un buen desempeño, señala Daniel Meckstroth, economista jefe de Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation, es un aumento de la demanda. Los consumidores están comprando productos como autos para reemplazar los viejos y las firmas están reemplazando equipos.

Las buenas noticias fabriles deberían aplacar los temores de una desaceleración, pero el informe del ISM no es señal de que el crecimiento económico está por dispararse. Aún hay dificultades como la debilidad del sector residencial y la deuda.

Más aún, ante la incertidumbre sobre asuntos fiscales en Estados Unidos y la crisis de deuda de la eurozona, la Fed mantendrá como opción un nuevo estímulo. En verdad, las autoridades del banco central no descartarán la opción de expansión monetaria hasta que el crecimiento del empleo esté encaminado en una sólida tendencia sostenible.

En ese frente, el informe de ISM coincide con los negativos sondeos regionales en una evaluación optimista para los mercados laborales durante abril, lo que se sumaría a los 120.000 empleos fabriles añadidos en el primer trimestre.

Los bancos de la Fed de Nueva York y de Filadelfia informaron de descensos en sus respectivos índices de ventas, pero de aceleración en sus índices de empleo. La Fed de Kansas City mostró que la producción estaba estáncandose en un nivel neutral, pero el empleo seguió expandiéndose el mes pasado.

Incluso el capítulo de Chicago del ISM, que mostró una baja en su índice de ventas, tuvo mejor empleo en abril.

La actual mediana de las estimaciones apunta a la creación de 168.000 nuevos empleos no agrícolas en abril. Eso supera los 120.000 creados en marzo, pero se sitúa muy por debajo del promedio de 246.000 en los tres meses anteriores.

Los economistas querrán ver el informe de nóminas privadas de ADP el miércoles como también la encuesta no fabril del ISM el jueves para afinar sus pronósticos de empleo. Pero las varias evaluaciones fabriles sobre ofertas de empleos ofrecen un riesgo alcista en las cifras de nóminas del viernes.

Fuente: The Wall Street Journal, 02/05/12.

Argentina: Falso desendeudamiento

mayo 5, 2012

Falso desendeudamiento

Editorial del diario La Nación

La falsificación de las estadísticas en la Argentina ha producido efectos trágicos. Uno de ellos es que determinados temas no pueden ser analizados en su sustancia, ya que el Gobierno se refugia en sus números increíbles para evitar el debate de fondo. Si se reporta que la pobreza afecta al 6% de la población y que la inflación apenas se sitúa en el 9%, la discusión con el Gobierno sobre políticas públicas contra la pobreza y la inflación se vuelve imposible.

Afortunadamente, quedan en el país un puñado de estadísticas que no han sido falsificadas por el Gobierno. Las estadísticas oficiales de la deuda pública de la Nación y el balance de activos y pasivos del Banco Central conservan, por ahora, un grado de verosimilitud que permite mostrar que el mal llamado desendeudamiento es un mito más de los tantos que ha inventado esta administración.

Como suele hacer el kirchnerismo, que sitúa el inicio del mundo al de su mandato, consideremos el endeudamiento público de junio de 2003, cuando la deuda pública de la Argentina totalizaba 153.000 millones de dólares. A ellos habría que sumarles los exiguos 2000 millones de dólares en notas del Banco Central (Lebacs) para obtener el endeudamiento del consolidado del Tesoro y el Banco Central en ese período: 155.000 millones de dólares.

Los últimos datos oficiales muestran que, a septiembre de 2011, la deuda pública argentina había trepado a 175.000 millones de dólares que, si se sumaran a los 24.000 millones de endeudamiento del Banco Central mediante Lebacs y Nobacs, llevarían la deuda del Estado a 199.000 millones, muy por encima del endeudamiento vigente al inicio del ciclo kirchnerista. A las cifras reportadas de la deuda pública se les deben sumar además 11.000 millones de dólares de deuda impaga no computada en las cifras totales de endeudamiento, lo que llevaría a un total de 210.000 millones de dólares.

Estos 55.000 millones de dólares de aumento en el endeudamiento público ocurrieron aun a pesar de la promocionada quita del 70% en los canjes de deuda de 2005 y de 2010, y después de haber falsificado las estadísticas de inflación para licuar el equivalente a unos 20.000 millones de dólares en la deuda en pesos indexada por el costo de vida.

El aumento sería mucho mayor si se efectúa una estimación de los pagos que algún día la Argentina deberá realizar por los fallos no acatados, y los que surgirán en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) donde, como en otros aspectos de su relación con el mundo, la Argentina posee una situación «particular»: ser el país más demandado en el mundo con 49 casos sobre un total de 184 iniciados.

Y todavía no hemos hablado de las demandas que surgirán a raíz de la estatización de YPF, de las AFJP que nunca fueron indemnizadas, ni de las sentencias favorables a los jubilados cajoneadas por la Anses a la espera de que fallezcan los demandantes. Simplemente utilizando las cifras oficiales de la deuda reportada, y de la que se encuentra en situación de impago, la deuda ha crecido desde 155.000 millones de dólares hasta 210.000 millones, entre 2003 y 2011.

Aparentemente, lo que el Gobierno ha decidido llamar «desendeudamiento» es simplemente el cambio sustantivo que se ha producido en los acreedores del Gobierno. Al pagarle al FMI lo hizo mediante la emisión de Lebacs del Banco Central con las que el ente monetario adquirió las reservas internacionales. Y, luego, para hacerse de ellas el Tesoro canjeó los dólares contantes y sonantes al Banco Central por papelitos de colores a pagar a largo plazo y con tasas de interés cercanas a cero.

También, al estatizar las AFJP, el Gobierno traspasó sus deudas con esas instituciones a las arcas de la Anses, que ahora dócilmente renueva los vencimientos de la deuda con papeles que rinden tasas de interés inferiores a las del mercado.

El desendeudamiento es otro componente del ridículo relato kirchnerista. El desendeudamiento al que se refiere el Gobierno no es la reducción de la deuda; es el reemplazo de acreedores que exigen información confiable y tasas de interés de mercado por acreedores dispuestos a ver licuados sus activos. Aunque ello conlleve la destrucción del balance del Banco Central o la licuación de los ahorros de los jubilados. Una prueba más de que para este Gobierno no hay límites legales ni morales en la construcción del poder absoluto.

Fuente: La Nación, 05/05/12.

————————————-

«Se puede engañar a toda la gente por algún tiempo.

Se puede engañar a alguna gente todo el tiempo.

Lo que es absolutamente imposible es engañar a toda la gente todo el tiempo.»

Abraham Lincoln, 1856

La lucha de la AFIP contra el dólar paralelo en Argentina

mayo 4, 2012

La AFIP salió a bajar la fiebre del blue con un enjambre de inspectores en el microcentro

Por Ignacio Olivera Doll

Visitaron casas de cambio para pedir información y lograron que el dólar paralelo se enfriara de $ 5,08 a $ 5,05. El blue llegó a tocar $ 5,15 y preocupa la brecha con el oficial.

Buenos Aires – En su oficina de la calle Florida del microcentro, un cuevero se desairaba ayer a las 13.30 sin notar la presencia de El Cronista: “Lo están haciendo pomada: a esta altura sólo te puedo pagar $ 4,98”.

Intentaba explicarle a su cliente, que lo escuchaba del otro lado del teléfono, la decisión que había tomado la AFIP de salir a bajarle el precio a un dólar blue que hace sólo días amenazaba con quebrar su máximo de $ 5,15.

En un día clave por la sanción definitiva de la ley de expropiación de YPF, la AFIP salió ayer decidida a ponerle un freno al billete con un enjambre de inspectores que se dispersaron por la mayoría de las casas de cambio. El objetivo: asegurar una jornada calma para el mundo financiero y ponerle paños fríos a la fiebre de los últimos días en el mercado informal.

“Ya se corría la voz de que lo iban a hacer esta semana”, comentó un operador a este diario. Los inspectores visitaron Giovinazzo, Transcambio, Puente y Alhec Tours, entre otras entidades, y pidieron información sobre las operaciones realizadas durante el día. “Cuando vienen, les entregamos la información impresa, o en un soporte en disco, con eso se quedan tranquilos”, contó un anfitrión.

El organismo instaló además una camioneta en la esquina de Corrientes y Reconquista. El vehículo sirvió, al menos, a modo de intimidación: “Dicen que ahí tienen una antena satelital”, se asustaba ayer un corredor.

El operativo de la AFIP alcanzó para que el blue cayera tres centavos: de $ 5,08 a $ 5,05 para la venta; y de $ 5,01 a $ 4,98 para la compra. Y se mantuvo a tono con el esfuerzo que se mostró oficialmente en estas últimas semanas para flexibilizar el cepo cambiario. Ayer, sin embargo, en un banco privado advertían que esa ampliación del corralito ya no parecía tan evidente en los primeros días de mayo.

Lo cierto es que el Gobierno busca evitar que el dólar paralelo se convierta en una referencia para muchas actividades de la economía. Y que su crecimiento incremente aún más la fuga de capitales del sistema, y hasta los niveles registrados en septiembre y octubre pasados.

En algunos organismos oficiales ya reconocen que el mercado marginal fue creciendo en los últimos meses. Llegaron a estimarlo, en diciembre, en el 1% del mercado cambiario, pero hoy ya no dudan en admitir que es, al menos, de entre 2,5% y 3%. El monto, bajo esta presunción oficial, sería insignificante: apenas u$s 10 millones.

Aunque en las cuevas estiman que el tamaño es de entre tres y cinco veces mayor. El incremento del volumen pudo notarse también, en estas últimas semanas, en la leve reducción que mostró la brecha entre la compra y la venta del blue: de diez centavos en diciembre pasado a unos siete, ayer, tras la intervención.

“El spread aumenta cuando se hace mas difícil conseguir dólares y el operador decide cobrarlos más caros. Cuando el negocio se complica, el cambista debe buscar ganar más plata en menos días”, explicó un cuevero.

El mercado marginal tiene hoy atractivo para quienes quieren sortear las restricciones porque la enorme diferencia que mantiene con el tipo de cambio oficial permite a los operadores hacerse –hoy– de unos $ 500 por cada u$s 1.000. Lo hacen vendiendo dólares a una cueva y volviéndolos a comprar en el oficial con los pesos obtenidos.

Fuente: El Cronista, 04/05/12.

Argentina: Mayor presión fiscal sobre Fideicomisos

mayo 4, 2012

Fiduciarios, agentes de información de la AFIP

La obligación de informar en forma retroactiva (desde el 2005) sobre la identidad de los aportantes, beneficiarios, y la evolución patrimonial de los fideicomisos (los de construcción incluidos), comenzó con la Res Gral n°2419 de la AFIP (de marzo de 2008). Se creó a partir de ese momento el Primer Registro Nacional de Fideicomisos Financieros y No Financieros.

Está demás aclarar, que muchos inversores privados que participaron en fideicomisos al costo en pleno ‘boom’ de la construcción (2005-2007) quedaron expuestos a ‘inconsistencias’ en sus Declaraciones Juradas, lo que les generó problemas frente a la AFP. Para los fiduciarios representó una carga de trabajo adicional, y un nivel de responsabilidad, que generó también roces por temas de honorarios.

La nueva resolución de la AFIP sobre este tema (RG 3312 – abril 2012) obliga a los fiduciarios a enviar información al fisco mediante un aplicativo especial por internet denominado AFIP – DGI FIDEICOMISOS DEL PAIS Y DEL EXTERIOR – Versión 1.0. La información a suministrar es anual, con corte al 31 de diciembre, pero debe ser entregada a fines de julio (fecha según terminación de CUIT).

Se deberá suministrar información sobre la constitución inicial de los fideicomisos, los ingresos y egresos de los fiduciantes, transferencias, modificaciones del contrato inicial. Todos los movimientos en moneda extranjera deberán expresarse en pesos, al tipo de cambio oficial a la fecha en que se realizaron los movimientos.

Además de informar sobre los datos identificatorios de los bienes fideicomitidos y los monto totales por entregas de dinero; se deberá brindar información contable del período informado: fecha de cierre de ejercicio, total del activo, resultado contable, resultado impositivo, asignación de resultados, retenciones y pagos a cuenta a fiduciantes beneficiarios, de corresponder.

Fuente: Fernando Romero – Inmobidiario, 04/05/12.

Más información: www.everydayrealestate.com.ar

Argentina: Una economía modelo 80 con modos más rústicos

mayo 3, 2012

Una economía modelo 80 con modos más rústicos

Por Roberto Cachanosky

Seguramente los jóvenes de La Cámpora son chicos que comenzaron a comunicarse telefónicamente por celulares y luego por internet. Ellos, que aplauden como una gran patriada la estatización de YPF, no vivieron la época de ENTEL, cuando esa empresa estatal de teléfonos podía llegar a tardar años en instalar una línea de teléfono en una casa. Ellos no vivieron lo que era esperar años para que apareciera el aparatito negro en una casa. Luego había que tener suerte que funcionara el teléfono, y si funcionaba había que tener suerte que a la persona que uno llamaba también le funcionara el teléfono. Es decir, en la época de la soberanía nacional de los teléfonos, todos los planetas tenían que estar alineados para poder hacer una simple llamada de teléfono. Esos jóvenes, festejan la confiscación de YPF como si fuera un acto de soberanía porque no saben lo que significa tener que padecer a las empresas estatales.

¿Por qué padecer a las empresas estatales? Porque en las empresas estatales no se trata de maximizar el beneficio del accionista prestándole un buen servicio al consumidor, sino que se busca maximizar los beneficios políticos. El objetivo de los funcionarios que están en las empresas estatales es hacer cosas que mejoren la imagen del gobierno y no invertir para satisfacer las necesidades de los consumidores como lo hacen las empresas privadas sometidas a la competencia. Son dos concepciones diferentes. Las empresas privadas que compiten tienen que generar sus utilidades beneficiando al consumidor. En las empresas públicas se busca un rédito político a costa de un despilfarro de recursos.

Justamente, no debe extrañar que algún funcionario público haya afirmado, muy suelto de cuerpo, que el objetivo de las empresas estatales no es ganar dinero. Obvio, ellos buscan sus beneficios políticos, como puestos muy bien remunerados para ejercer funciones que desconocen, y si las empresas estatales pierden dinero, ese dinero no es de ellos ni de accionistas que los echarían a patadas si estuvieran en una empresa privada. Es la gente, el contribuyente, que tiene que pagar con impuestos o el impuesto inflacionario las pérdidas de las empresas públicas en nombre de la soberanía nacional.

Cuando algunos economistas afirmamos que estamos volviendo a los 80 en materia de política económica, no es solo por las regulaciones absurdas de la economía o la emisión monetaria del BCRA, sino porque, además, el déficit fiscal de aquellos años se explicaba, en buena medida, por las pérdidas de las empresas estatales que eran financiadas por el tesoro. Pero como el tesoro no tenía recursos genuinos para financiar esas pérdidas, era el Banco Central el que emitía moneda para financiar el déficit de las empresas estatales.

Cuando en los 90 Menem privatizó las empresas estatales, tuvo que hacerlo porque la privatización pasaba a ser un instrumento de estabilización monetaria. Un mecanismo para frenar la inflación.

Normalmente las privatizaciones apuntan a mejorar la eficiencia de la economía si el marco regulatorio es el adecuado. Pero en los 90, en que hubo todo tipo de marcos regulatorios, la privatización no solo tenía que mejorar la productividad de la economía, sino también eliminar las pérdidas que tenía que financiar un tesoro exhausto, por eso digo que las privatizaciones, también pasaron a ser un instrumento de estabilización.

Los precios de los servicios públicos, de empresas públicas y privadas, eran puestos políticamente. El criterio para definir el costo de las comunicaciones telefónicas, del boleto del tren, del colectivo, de la luz, el gas, etc. se limitaba a establecer un número arbitrario que, cada tanto, redujera el déficit de las empresas públicas. El llamado Rodrigazo no fue otra cosa que un intento, desde mi punto de vista mal implementado, de corregir los gruesos errores económicos que se habían heredado de la inflación cero de Gelbard. Celestino Rodrigo subió el precio de los servicios públicos porque tenía que reducir la pérdida de las empresas del Estado para aliviar el peso sobre el tesoro que requería de cada vez más pesos emitidos por el Banco Central y de esa manera tratar de reducir la inflación. Celestino Rodrigo pagó el costo político del lío que armó Gelbard.

Si uno hoy mira la situación de las tarifas de los servicios públicos, es parecida a la de la inflación cero de Gelbard. Las empresas que prestan servicios públicos tienen precios políticos. Esos precios no cubren los costos operativos ni el mantenimiento del stock de capital, y mucho menos la ampliación del stock de capital. ¿Cómo se financia todo eso? Con subsidios. ¿Quién paga los subsidios? El Estado (mejor dicho el contribuyente). Como el tesoro tiene déficit fiscal, el BCRA cada vez emite más moneda para financiar al tesoro y produce el proceso inflacionario imparable al que estamos asistiendo. Es lo mismo que en los 60, 70 u 80. Fijación de precios políticos financiados con el impuesto inflacionario. Por eso mueve a risa cuando se habla del famoso modelo. El modelo es una copia burda del desastre de los 60, 70 y 80 que terminaron en la hiperinflación. Aclaro que no sé si vamos a terminar en otra hiperinflación, pero sí me queda claro que la tasa de inflación va a ser alta, y cuando digo alta, digo dos dígitos elevados.

Recuerdo que muchas décadas atrás se hablaba de establecer el peaje en las rutas para mantenerlas porque se caían a pedazos. Frente a la propuesta del peaje, un político no peronista, pero imbuido de un falso nacionalismo, afirmó: ¡quieren lucrar con los caminos de la patria! Para el dirigente político era preferible que la gente se matara en las rutas que “sacrificar” la soberanía nacional y poner un peaje.

Volviendo a la actualidad, cuando uno mira el presupuesto de la Nación, el rubro más importante son los servicios sociales, donde el mayor importe está en el sistema de previsión social (casi una humorada por lo que ganan los jubilados) y el segundo rubro es lo que se destina a subsidios para tener tarifas púbicas políticas.

El déficit fiscal del año pasado, que, bien medido, fue del orden de los $ 54.000 millones, está altamente influenciado por los famosos subsidios a la energía y el transporte. Por eso a principios de año el gobierno amagó con empezar a eliminarlos, pero entre la inflación que se disparaba, el malhumor de la gente para sacar la tarjeta SUBE y la tragedia de la estación Once, tuvieron que frenar el Rodrigazo tarifario que ellos mismos heredaron de su gestión. ¿Cómo comunicar un aumento del boleto del tren luego del desastre de Once? Por lo tanto, bajaron los flaps y esperaron a un mejor momento, el cual no llegará porque la inflación tiende a aumentar.

La economía está atrapada en dos graves problemas. Uno es que la corrección de las tarifas políticas de los servicios públicos implica aplicarle un fuerte golpe al bolsillo de la gente. Al mismo tiempo, dada la falta de competitividad estructural de la economía, el tipo de cambio real alto que heredaron para esconder la falta de competitividad, se lo devoró la inflación que se generó en todos estos años. Me animaría a decir que hoy, dada esta política económica, es políticamente tan complicado corregir las tarifas políticas que vienen sosteniendo desde que asumieron, como solucionar el problema de tipo de cambio real que tienen. La batería de medidas que viene aplicando el gobierno para impedir la compra de dólares no alcanza y todo el tiempo tienen que inventar nuevas restricciones, como, por ejemplo, obligar a los exportadores a ingresar antes los dólares de exportación. Esto marca el serio problema cambiario que tiene el gobierno.

Con el apoyo de una oposición que, como toda propuesta, ofrece hacer kirchnerismo pero sin sus formas, Argentina es nuevamente soberana gracias a que se confiscaron las acciones de Repsol.

Todos sabemos que el problema energético actual lo generó este gobierno con su política de precios políticos. La confiscación de las acciones de YPF intenta, más que generar caja, distraer la atención de la gente bajo una nueva propuesta de falso nacionalismo. Dicho de otra manera. La inflación se dispara, faltan productos en los negocios, la caída del salario real se hace sentir, la gente tiene que afrontar impuestazos a nivel provincial y municipal, más la consabida carga del Estado nacional y la demanda de trabajo es cada vez más escasa. Está por debajo del promedio del crítico 2002. Si a esto se le agrega la fenomenal caída que tuvo la imagen del gobierno, que en tres meses perdió 31% de confianza de la población, el tema YPF viene a ser algo así como la invasión de Malvinas en el momento crítico del gobierno militar.

En definitiva, el famoso modelo es muy parecido a los 60, 70 y 80, pero con otros modos menos amables y más rústicos. Eso es todo. El final ya lo sabemos.

Fuente: Economía para todos, 28/04/12.

Más información en: www.economiaparatodos.com.ar