Las víctimas del cambio tecnológico

agosto 31, 2014

Ciccone y Donnelley, víctimas del cambio tecnológico

Por Juan Carlos de Pablo.

La quiebra y posterior estatización de la imprenta Ciccone no deja de generar escándalos, el pedido de quiebra de la imprenta Donnelley fue inicialmente calificado como acto terrorista. Además de todo esto, ¿no habría que prestarle atención al hecho de que «el negocio de impresos de seguridad se achicó: no se imprimen más acciones, obligaciones y títulos públicos, porque ahora todo es registral; y se imprimen menos cheques, porque se paga más con tarjeta y mail», como puntualizó Juan Ernesto Alemann en la nacion el 7 de junio de 2014; y al hecho de que «en los dos últimos años a Donnelley la producción de folletos y revistas le cayó 39%», señalado por Diego Cabot en la nacion, el 16 de agosto pasado?

Al respecto entrevisté al norteamericano Herbert Alexander Simon (1916-2001), quien recomienda analizar el comportamiento humano desde la perspectiva de la racionalidad acotada, por lo cual, merecidamente, en 1978 recibió el Premio Nobel de Economía. Simon también sostiene que estamos bombardeados por tanta información que para entender las decisiones hay que plantear una teoría de la atención. Cuando en 1970 visitó la Argentina pidió entrevistarse con su admirado escritor Jorge Luis Borges, intrigado por el rol que los laberintos jugaban en su obra. «Concluí que él escribió historias, no creó modelos», sostuvo.

-Joseph Allois Schumpeter planteó la idea de destrucción creativa, para enfatizar la esencial no neutralidad del cambio tecnológico. Usted ilustró esta idea analizando las implicancias de la invención del tractor, desde la perspectiva del caballo.

-Enfrentado con el tractor agrícola, el caballo no pudo producir lo suficiente para pagar su manutención. El caballo de tiro debía arar lo suficiente para cubrir el interés y el desgaste del arado, así como el salario del hombre que lo conducía. La introducción del tractor no lo hizo menos productivo, pero elevó el costo del conductor, cuya productividad subió. Cuando el hombre exigió más remuneración a causa de la invención del sustituto mecánico, el caballo no la pudo pagar. En una palabra: no pudo sostener a su amo en el nuevo nivel de lujo permitido por la mecanización.

-Los cambios, ¿siempre crean y destruyen?

-Casi siempre, seguro. La energía eléctrica, Internet y el auto son considerados grandes inventos, pero claramente les complicaron la vida a los fabricantes de velas, carteros y la vida del barrio, respectivamente. Luna de Avellaneda es una excelente película, pero todos aquellos que busquen revivir al cine o al club de barrio deberían prohibir el auto, que fue el invento que terminó por desintegrar a este último.

-¿Es inevitable que lo que existía desaparezca?

-No, no es inevitable, si logra transformarse. La afeitadora manual sobrevivió a la afeitadora eléctrica, del mismo modo que la radio sobrevivió a la televisión. Pero como bien explicó Antonio Carrizo: «La actual es otra radio». ¿No debería ocurrir algo parecido en la industria de la impresión?

-La decisión de los directivos de Donnelley me hizo acordar a Ayn Rand.

-En La rebelión de Atlas , Rand ilustra el caso de un emprendedor que, acosado por quienes vivían a su costa, un día les entregó las llaves de la fábrica. Los acosadores no querían saber nada, porque vivían mejor acosando que operando la empresa, pero ya era demasiado tarde. ¿En qué condiciones funcionan las empresas liberadas o recuperadas, desde el punto de vista del pago de la energía y los impuestos, la reposición de la maquinaria y la introducción de nuevos productos? El caso de la papelera Massuh recuerda que ni aun en condiciones ventajosas, impuestas por el ex secretario de comercio Guillermo Moreno, pudo sobrevivir.

, Rand ilustra el caso de un emprendedor que, acosado por quienes vivían a su costa, un día les entregó las llaves de la fábrica. Los acosadores no querían saber nada, porque vivían mejor acosando que operando la empresa, pero ya era demasiado tarde. ¿En qué condiciones funcionan las empresas liberadas o recuperadas, desde el punto de vista del pago de la energía y los impuestos, la reposición de la maquinaria y la introducción de nuevos productos? El caso de la papelera Massuh recuerda que ni aun en condiciones ventajosas, impuestas por el ex secretario de comercio Guillermo Moreno, pudo sobrevivir.

-De lo cual deduzco que la idea de estatizar la empresa no le parece atractiva.

-La decisión está en manos de los argentinos. Pero bien les vendría tener presente la historia que tienen en materia de empresas estatizadas, no solamente de servicios públicos, sino también frente a la amenaza de cierre, por mal gerenciamiento o cambio de las condiciones generales en las cuales se desenvolvía la empresa. Digo, para no acumular errores.

-Don Herbert, muchas gracias.

Fuente: La Nación, 31/08/14.

Argenzuela (segunda parte)

agosto 31, 2014

Argenzuela: parte II.

Editorial del diario La Nación, 31/08/14.

El gobierno argentino ha sido uno de los mejores discípulos del chavismo en la invención de enemigos internos y externos, y en cómo dividir a la sociedad.

Para ser la mejor alumna, hay que seguir las enseñanzas de la maestra. Si la Argentina aspira a graduarse de Argenzuela, debe aprender de Venezuela a lidiar con la inflación. Y como los precios son renuentes a los buenos modales, por más cuidados que fueran, la presidenta Cristina Kirchner instruyó al secretario de Comercio, Augusto Costa, a que estudiase la nueva ley venezolana de Precios Justos, «para frenar al capitalismo ladrón, tracalero e inmoral». Tal vez subyugado por el calificativo «tracalero», Costa, con el aporte intelectual de Guillermo Moreno y la redacción del viceministro de Justicia, Julián Álvarez, calcó el texto de la norma venezolana, guardando nuestra Constitución en una caja fuerte y esperando la bendición de la agrupación Justicia Legítima.

Para ser la mejor alumna, hay que seguir las enseñanzas de la maestra. Si la Argentina aspira a graduarse de Argenzuela, debe aprender de Venezuela a lidiar con la inflación. Y como los precios son renuentes a los buenos modales, por más cuidados que fueran, la presidenta Cristina Kirchner instruyó al secretario de Comercio, Augusto Costa, a que estudiase la nueva ley venezolana de Precios Justos, «para frenar al capitalismo ladrón, tracalero e inmoral». Tal vez subyugado por el calificativo «tracalero», Costa, con el aporte intelectual de Guillermo Moreno y la redacción del viceministro de Justicia, Julián Álvarez, calcó el texto de la norma venezolana, guardando nuestra Constitución en una caja fuerte y esperando la bendición de la agrupación Justicia Legítima.

Según el proyecto del gobierno argentino, las empresas se convertirán en concesionarias precarias de sus organizaciones productivas, ya que el secretario Costa tendrá poder para analizar costos, establecer márgenes, fijar precios, obligar a vender a pérdida, intervenir empresas, multar y disponer clausuras, facultad esta última que en un principio contemplaba hacerlo sin orden judicial alguna, pero que fue excluida del dictamen del Senado.

Hugo Chávez nunca comprendió cómo el kirchnerismo no cooptaba a las Fuerzas Armadas, sobre todo, cuando la inflación, el desabastecimiento y el descontento hacen necesario pergeñar conspiraciones, espiar con inteligencia y controlar a los uniformados. Tardó un poco, pero la sugerencia del pedagogo no cayó en saco roto. Con la designación del general César Milani como jefe del Estado Mayor del Ejército, ambos modelos convergieron en el único punto que los diferenciaba.

Hugo Chávez nunca comprendió cómo el kirchnerismo no cooptaba a las Fuerzas Armadas, sobre todo, cuando la inflación, el desabastecimiento y el descontento hacen necesario pergeñar conspiraciones, espiar con inteligencia y controlar a los uniformados. Tardó un poco, pero la sugerencia del pedagogo no cayó en saco roto. Con la designación del general César Milani como jefe del Estado Mayor del Ejército, ambos modelos convergieron en el único punto que los diferenciaba.

Todavía hay distancia entre las dos naciones. El litro de nafta de 95 octanos en Venezuela se regala a menos de dos centavos de dólar, según la cotización oficial de esa moneda contra el bolívar; en la Argentina, en cambio, pese a que, cuando YPF pasó a ser controlada por el Estado, se señaló que uno de los objetivos era que los combustibles fuesen más baratos, el litro de nafta súper promedia el equivalente a 1,40 dólares y sólo en lo que va de 2014 ha subido más del 40 por ciento en moneda local.

Hay, por cierto, otras diferencias. En Venezuela, hay rebelión estudiantil y social, con una represión salvaje y un saldo que hasta ahora supera los cuarenta muertos. Los líderes opositores están presos, aunque para el presidente Nicolás Maduro no hay presos políticos, sino políticos presos. La expulsión arbitraria de la diputada María Corina Machado de la Asamblea Nacional por el presidente del cuerpo, Diosdado Cabello, y el durísimo encarcelamiento del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, en una prisión militar, muestran la realidad de una dictadura de facto. Por ahora, eso no ocurre en la Argentina, pero no se puede desechar la posibilidad de que una interpretación como las que ya se han hecho de la ley antiterrorista pueda llevar las cosas a una situación no deseable.

Cristina Kirchner ha lanzado una ofensiva sobre el sector privado que su marido no hubiese soñado ni menos aún aconsejado. El ministro de Economía, Axel Kicillof, no hubiera durado un instante en el gabinete del ex presidente. Inspirada en el Plan de Desarrollo Endógeno Bolivariano, la mejor discípula aspira a profundizar el «vivir con lo nuestro», versión Orinoco, que en Venezuela provocó el cierre de 4000 empresas, el desabastecimiento completo ?desde leche hasta medicamentos- y una brecha cambiaria del 1200 por ciento.

Por si alguna duda quedara sobre el entusiasmo que despierta en el kirchnerismo ese modelo, hay que recordar que el joven Nicolás Maduro Guerra, que no es otro que el hijo del mismísimo presidente de Venezuela, visitó en los últimos días la Argentina y hasta dio clases sobre las supuestas bondades de la ley de abastecimiento de su país a algunos de los propios legisladores argentinos que pretenden trasplantar aquel plan bolivariano.

Al negarse a cumplir con la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, el gobierno argentino ha ido más lejos que la propia Venezuela. Entre su propia gente y Wall Street, nuestro mentor caribeño ha optado por lo segundo, pagándoles a los tenedores de bonos de manera religiosa. Pero con el fuerte cepo cambiario, ha mandado a la quiebra a muchas compañías que necesitaban dólares para importar desde harina hasta papel higiénico. También ha perjudicado a la población, que además de informarse por Twitter sobre los comercios donde puedan encontrarse artículos de primera necesidad, para salir corriendo a buscarlos, ahora deberá registrar sus huellas digitales, como cartas de racionamiento para evitar que las familias compren más del cupo que les será otorgado.

Al negarse a cumplir con la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, el gobierno argentino ha ido más lejos que la propia Venezuela. Entre su propia gente y Wall Street, nuestro mentor caribeño ha optado por lo segundo, pagándoles a los tenedores de bonos de manera religiosa. Pero con el fuerte cepo cambiario, ha mandado a la quiebra a muchas compañías que necesitaban dólares para importar desde harina hasta papel higiénico. También ha perjudicado a la población, que además de informarse por Twitter sobre los comercios donde puedan encontrarse artículos de primera necesidad, para salir corriendo a buscarlos, ahora deberá registrar sus huellas digitales, como cartas de racionamiento para evitar que las familias compren más del cupo que les será otorgado.

En materia cambiaria, las semejanzas entre uno y otro país son cada vez mayores. Desde hace años, el chavismo impuso un cepo cambiario, que derivó en graves restricciones para salir del país y en un colosal mercado negro, del que se benefician no pocos amigos del poder político.

Como en Venezuela, la prensa independiente de la Argentina viene sufriendo persecuciones administrativas y judiciales, además de cepos publicitarios y toda clase de discriminaciones. Para silenciar a la oposición, el chavismo no renovó la concesión del canal 2 (RCTV) y forzó las ventas de medios independientes como Globovisión y Cadena Capriles a grupos afines al poder político. Entre nosotros, el kirchnerismo intentó hacer algo semejante con la ley de medios audiovisuales. Es cierto que aún no se han impuesto aquí las duras multas que sufrieron algunos medios de comunicación y periodistas venezolanos por el simple hecho de difundir la cotización del dólar en el mercado marginal, algo que se encuentra insólitamente prohibido en aquel país. Sin embargo, podemos sospechar con fundamentos que las leyes de abastecimiento y antiterrorista persiguen claramente igual objetivo.

Como en Venezuela, la prensa independiente de la Argentina viene sufriendo persecuciones administrativas y judiciales, además de cepos publicitarios y toda clase de discriminaciones. Para silenciar a la oposición, el chavismo no renovó la concesión del canal 2 (RCTV) y forzó las ventas de medios independientes como Globovisión y Cadena Capriles a grupos afines al poder político. Entre nosotros, el kirchnerismo intentó hacer algo semejante con la ley de medios audiovisuales. Es cierto que aún no se han impuesto aquí las duras multas que sufrieron algunos medios de comunicación y periodistas venezolanos por el simple hecho de difundir la cotización del dólar en el mercado marginal, algo que se encuentra insólitamente prohibido en aquel país. Sin embargo, podemos sospechar con fundamentos que las leyes de abastecimiento y antiterrorista persiguen claramente igual objetivo.

El kirchnerismo sigue el mismo camino, si se recuerda que el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, puntualizó que la cuestionable ley antiterrorista podría ser aplicada contra el periodismo, como ya se quiso hacer en Santiago del Estero, ayer feudo de los Juárez y hoy de los Zamora. En el mismo sentido, la Presidenta no dudó en descalificar a la prensa y sugerir que le cabrían las sanciones de la norma antiterrorista, por el simple hecho de haber informado algo tan cierto como que una empresa que se declaró en quiebra había dejado en la calle a 400 trabajadores. Al igual que la venezolana, la sociedad argentina enfrenta divisiones, por los efectos de un discurso político sustentado desde las más altas esferas del Gobierno en la confrontación y en la permanente búsqueda de enemigos internos y externos. Se trata de la peor herencia que nos dejará el kirchnerismo.

Tal como señalamos en anteriores editoriales, intelectuales, artistas y hasta miembros de una misma familia evitan encuentros personales para evitar roces que puedan ser provocados por la simple divergencia entre sus opiniones políticas. A partir de la concepción oficial de que los adversarios son enemigos, se han reflotado odios y resentimientos como nunca se vieron en nuestro país desde la recuperación de la democracia. No es ni más ni menos que algo que viene sucediendo en la Venezuela chavista desde hace mucho tiempo.

La baja calidad institucional y la falta de adecuados órganos de control que permitan limitar la corrupción pública hermana a ambos gobiernos. Es probable que algunos funcionarios kirchneristas vean con cierta envidia los progresos del chavismo para domar completamente al Poder Judicial venezolano. Afortunadamente, la presión de la sociedad argentina y la acción de la Corte Suprema impidieron que se convalidaran los más nefastos aspectos de la reforma judicial que aún hoy sigue queriendo imponer el gobierno de Cristina Kirchner.

El camino hacia la Argenzuela autárquica y endógena será muy duro. Si fuese exitoso, la mayor parte de la población vivirá de recursos públicos y sólo una porción reducida se mantendrá en el sector privado. Posiblemente, tejiendo boinas de color rojo, para enviar a nuestro preceptor, en reconocimiento por las valijas recibidas y por tantas enseñanzas aprovechadas por el mejor discípulo en lograr una Argentina minúscula. Una Argenzuela.

El camino hacia la Argenzuela autárquica y endógena será muy duro. Si fuese exitoso, la mayor parte de la población vivirá de recursos públicos y sólo una porción reducida se mantendrá en el sector privado. Posiblemente, tejiendo boinas de color rojo, para enviar a nuestro preceptor, en reconocimiento por las valijas recibidas y por tantas enseñanzas aprovechadas por el mejor discípulo en lograr una Argentina minúscula. Una Argenzuela.

Fuente: La Nación, 31/08/14.

Viene de la nota anterior: Argenzuela: La Argentina K

Argenzuela: La Argentina K

agosto 30, 2014

Argenzuela: parte I.

Editorial del diario La Nación, 30/08/14.

El kirchnerismo encontró en la Venezuela chavista el modelo para construir un Estado desmesurado donde la división de poderes brilla por su ausencia.

Américo Vespucio bautizó «pequeña Venecia» a las nuevas tierras que hoy conforman Venezuela. Se equivocó Vespucio en su predicción, pues bajo la cuenca de Maracaibo había un enorme mar de petróleo y el diminutivo le quedó chico. El nombre de nuestro país, en cambio, nunca fue diminuto. Nació asociado a la prosperidad, pues la Argentina era el camino hacia el «argentum», la plata que se encontraría remontando el río color león. Aquí se equivocó el poeta Martín del Barco Centenera, pues la «plata» provino del cultivo de la tierra y no de tesoros del inca peruano.

Américo Vespucio bautizó «pequeña Venecia» a las nuevas tierras que hoy conforman Venezuela. Se equivocó Vespucio en su predicción, pues bajo la cuenca de Maracaibo había un enorme mar de petróleo y el diminutivo le quedó chico. El nombre de nuestro país, en cambio, nunca fue diminuto. Nació asociado a la prosperidad, pues la Argentina era el camino hacia el «argentum», la plata que se encontraría remontando el río color león. Aquí se equivocó el poeta Martín del Barco Centenera, pues la «plata» provino del cultivo de la tierra y no de tesoros del inca peruano.

La pequeña Venecia fue una gran nación, cuna de Simón Bolívar, Francisco Miranda, Andrés Bello, Rómulo Gallegos y Arturo Uslar Pietri, entre tantos patriotas e intelectuales. Lamentablemente, también tuvo al dictador Marcos Pérez Jiménez y a su admirador, Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999 hasta su muerte, en 2013. Dos militares, uno de extrema derecha y el otro, socialista. Ambos unidos en su visión totalitaria del gobierno, en su populismo y corrupción.

El kirchnerismo encontró en Venezuela el modelo para construir un Estado desmesurado en una Argentina diminuta. Para hacer de la Argentina una Argenzuela.

Néstor Kirchner advirtió que la soja argentina, como el petróleo venezolano, servía para acumular poder mediante empleos públicos, subsidios tarifarios y estrafalarios, jubilaciones sin aportes, pensiones sin razones, sometimiento provincial y clientelismo popular. Y muchos planes para militar y haraganear antes que para trabajar.

En ambos países, la desmesura presidencial pretendió hacer añicos la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y la libertad de prensa. Poco quedó del nombre «República» a la designación oficial de las dos naciones.

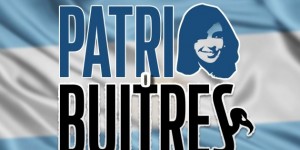

Como todo proceso autoritario, aquí y allí se atemorizó a la población con la amenaza de enemigos internos y externos. Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, denunciaron conspiraciones. Cristina Kirchner, buitres de adentro y buitres de afuera. Al momento de definir aliados, Irán, Siria, Libia y los gigantes Rusia y China fueron los socios dilectos de chavistas y kirchneristas. Esto es, países de una ostensible fragilidad institucional.

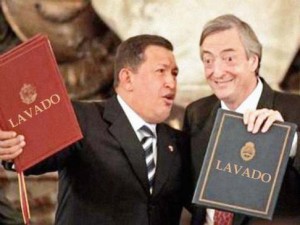

La enorme billetera de Chávez permitió soslayar al Fondo Monetario Internacional. La Argentina emitió bonos por más de 4.000 millones de dólares que tomó nuestro mentor, a una tasa usuraria. El dinero corrió también en sobres y valijas, en aviones y vehículos oficiales. Una inspectora descubrió allá por 2007 una valija repleta de dólares de Guido Alejandro Antonini Wilson, que según su portador estaban dirigidos para la campaña de Cristina Kirchner. De acuerdo con Antonini, la valija era de Claudio Uberti, por entonces mano derecha del ministro Julio De Vido. Uberti fue sobreseído. No ocurrió lo mismo con Eduardo Sadous, ex embajador en Venezuela, quien denunció una «embajada paralela» en Caracas, manejada por Uberti, para hacer negocios non sanctos. Como en el reino del revés, quien fue injustamente procesado por falso testimonio agravado fue Sadous.

La enorme billetera de Chávez permitió soslayar al Fondo Monetario Internacional. La Argentina emitió bonos por más de 4.000 millones de dólares que tomó nuestro mentor, a una tasa usuraria. El dinero corrió también en sobres y valijas, en aviones y vehículos oficiales. Una inspectora descubrió allá por 2007 una valija repleta de dólares de Guido Alejandro Antonini Wilson, que según su portador estaban dirigidos para la campaña de Cristina Kirchner. De acuerdo con Antonini, la valija era de Claudio Uberti, por entonces mano derecha del ministro Julio De Vido. Uberti fue sobreseído. No ocurrió lo mismo con Eduardo Sadous, ex embajador en Venezuela, quien denunció una «embajada paralela» en Caracas, manejada por Uberti, para hacer negocios non sanctos. Como en el reino del revés, quien fue injustamente procesado por falso testimonio agravado fue Sadous.

Como en todo populismo, en Venezuela y la Argenzuela (nos duele escribirlo así) se destruyó la cultura del esfuerzo y del trabajo, el ahorro y la inversión privada, se politizaron todos los ámbitos del quehacer colectivo y la población fue cada vez más dependiente del Estado.

Chávez lanzó diversas «misiones», para lograr «en la próxima década, cero pobreza». Las misiones se financiaron con la burbuja petrolera, inflada con precios de 150 dólares por barril en 2008, que cayeron a la cuarta parte a fines de ese año. La soja había llegado a 600 dólares la tonelada y también cayó a menos de 400 en un santiamén. Al agotarse los recursos públicos, el rey quedó desnudo y ambos países se arroparon en la inflación, los controles y la persecución empresaria para ocultar el lado más oscuro de sus partes pudendas.

El año pasado, Venezuela tuvo la mayor inflación del mundo: un 56,2%. Su mejor alumna, la Argentina, hizo un gran esfuerzo imprimiendo billetes y acaba de obtener el bronce, con el 36,9% de inflación interanual. En contrapartida, países como Chile, Perú, Ecuador o Colombia registraron tasas inferiores al 3%. Aun Bolivia y Paraguay tienen niveles de inflación apenas superiores a ese dígito y muy distantes del argentino.

La inflación genera pobreza, exclusión e inequidad. En Venezuela y en la Argentina, la pobreza supera el 27%. Si la violencia es resultado de la desigualdad, no es de extrañar que la inseguridad haya crecido en ambos países. Entre los venezolanos, la tasa de homicidios es de 53,7 por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa promedio mundial es algo inferior a 7. En nuestro país, la tasa es creciente, sobre todo en el conurbano, y es indecorosa la referida a las muertes de agentes policiales. La pobreza y las drogas colocan a la Argentina en la tasa de robos más alta de América, 973 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio es de 456.

Con su tercer mandato, Chávez abandonó la actitud reformista, para adoptar el llamado socialismo del siglo XXI, con el lema «Patria socialista o muerte», semejante a nuestro «Vamos por todo». A partir de entonces, su dedo índice bastó para señalar el límite entre lo público y lo privado: «¡Exprópiese, exprópiese!», fue el latiguillo del comandante de Sabaneta para ordenar expropiaciones, como los zares rusos.

Al compás de sus humores, dispuso una ola de expropiaciones de empresas en áreas estratégicas, como la telefónica, la alimentaria y la petrolera. Se nacionalizaron 1168 compañías en una década. En su impulsiva ignorancia, mezcló industrias básicas con alimentos y supermercados con ferries o teleféricos.

Así, expropió la Biblia y también el calefón. En la Biblia del estatismo están los teléfonos, el petróleo, la energía y el acero. Para la petrolera Pdvsa, los yacimientos en la Faja de Orinoco, de ExxonMobil. Para los sindicatos, la siderúrgica Sidor, subsidiaria de la argentina Tenaris, y toda la industria cementera: la colombiana Cemento Andino, la francesa Lafarge, la suiza Holcim y la mexicana Cemex. También la energía pasó a la gestión burocrática, como Electricidad de Caracas (ex AES). Y para incomunicar al país, estatizó la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela.

«Ordeno que se abra un expediente con miras a un proceso expropiatorio de la cadena Éxito», bramó el comandante y allí se encontraron los franceses del grupo Casino, sin su supermercado. «Exprópiese», dijo respecto del principal fabricante de envases de vidrio Owens Illinois, supuestamente por explotar a los trabajadores y contaminar el medio ambiente. Cargill fue intervenida por atentar contra la ley de producción de alimentos. Y para garantizar la seguridad alimentaria, la petrolera Pdvsa adquirió Lácteos Los Andes. Por la misma época, el gobierno compró el Banco de Venezuela al Santander y, de manera forzosa, la cadena Hilton.

Las empresas de capital local tampoco fueron exceptuadas. Supermercados Cada, Molinos Nacionales, la Industria Nacional de Ferretería, la textilera Silka y el Teléferico de Caracas, entre otras. Hasta el ferry a la Isla Margarita pasó a la gestión pública.

Como indica el manual bolivariano, antes de que desaparezca el capitalismo, se debe beneficiar a los amigos para que ahorren en el exterior, una derivación tropical del socialismo que sorprendería al propio Marx. En Venezuela, la «boliburguesía» se enriqueció con PDVSA, el narcotráfico, la sobrefacturación de importaciones y las operaciones con bonos argentinos.

En la Argentina, se crearon varios imperios particulares, a contrapelo del éxodo de inversores externos, con el apoyo estatal. Cristóbal López pudo hacer rentable Alcalis de la Patagonia; pagó a Petrobras sus estaciones de servicio con el impuesto a los combustibles, y se quedó con Radio 10 y C5N. Este Cristóbal tuvo más suerte que el genovés, pues fue coronado como rey del juego mediante el inolvidable decreto que lo «intimó» a quintuplicar las tragamonedas de Palermo y le extendió la concesión por muchos años más.

El imperio patagónico de Lázaro Báez incluyó estancias sumergibles y hoteles alquilados y no ocupados, además de sociedades en el estado de Nevada, EE.UU. Otros amigos del poder se las ingeniaron para convertirse en grandes contratistas del Estado. Y la sumisión al relato oficial hizo posible que el grupo Szpolski, financiado con pauta publicitaria, ahora también aspire a operar en telefonía móvil, si logra comprar Nextel en la región.

El capitalismo de Estado, al estilo de Venezuela, nunca fue la idea de Néstor Kirchner. Prefería controlar las empresas y, eventualmente, que las comprasen los amigos (capitalismo de amigos), como intentó con Telecom o con Telefé.

Las estatizaciones se produjeron por motivos coyunturales o fracasos de gestión, llámense Correo Argentino, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, Tandanor y varias líneas ferroviarias. Luego Kicillof apuntó a YPF, motivado por sus apuros de tesorería. Y desde allí se entrometió en Profértil, Compañía Mega, Petroken y Metrogas.

La expropiación de los fondos de las AFJP permitió a la Anses gastar el ahorro de los jubilados en planes «de cadena nacional» y designar jóvenes camporistas para disciplinar los directorios de numerosas empresas de capital abierto.

En tiempos de la Argentina mayúscula, se adoptó el modelo de los países exitosos, fomentando la educación y el trabajo verdadero. Ese modelo permitió atraer a todos los excluidos del mundo, quienes formaron aquí sus familias, construyendo sus casas, ahorrando con libreta y enorgulleciéndose de tener un «hijo dotor». Inexplicablemente, las actuales autoridades parecen decididas a borrar de nuestra memoria ese pasado y a convertirnos en Argenzuela, paria mundial donde crecen la inflación, la pobreza, la violencia, el narcotráfico y la drogadicción. Como ocurre en nuestro actual modelo, la Venezuela chavista.

Fuente: Editorial. La Nación, 30/08/14.

Continúa en: Argenzuela (segunda parte)

Crecen 10% por año los fondos ilícitos del mundo emergente

agosto 29, 2014

Dinero sucio: crecen casi 10% por año los fondos ilícitos del mundo emergente

Por Martín Burbridge.

BUENOS AIRES – En un mundo en el que, tras la crisis subprime, el Grupo de los 20 principales países (G-20) decidió combatir los Paraísos Fiscales y darle mayor transparencia a los movimientos financieros internacionales, resulta desalentador confirmar que desde 2001 en adelante crece casi un 10% por año el flujo de fondos ilícitos provenientes de los países emergentes. Y que menos de un 1% de esos fondos ilegales (que totalizan cerca de un billón de dólares) es recuperado por los distintos gobiernos.

Los datos surgen del último informe publicado por la oficina del experto independiente de las Naciones Unidas dedicado a investigar el impacto de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales en la falta de desarrollo y en la aplicación de los derechos humanos en cada país.

Los datos surgen del último informe publicado por la oficina del experto independiente de las Naciones Unidas dedicado a investigar el impacto de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales en la falta de desarrollo y en la aplicación de los derechos humanos en cada país.Multinacionales en la mira

Justamente, el trabajo realizado por el antecesor de Bohoslavsky (y que deberá profundizar el especialista argentino) apunta a la responsabilidad que le cabe a las compañías multinacionales en estos desvíos de fondos.

Para combatir estos flujos, el experto de la ONU ha venido pidiendo ayuda a todos los gobiernos, tanto emergentes como desarrollados. En ese sentido, es probable que la Ley de Blanqueo de Capitales aprobada por el Congreso argentino en junio de 2013 no contribuya demasiado a reducir la ilegalidad de estas transferencias.

Para combatir estos flujos, el experto de la ONU ha venido pidiendo ayuda a todos los gobiernos, tanto emergentes como desarrollados. En ese sentido, es probable que la Ley de Blanqueo de Capitales aprobada por el Congreso argentino en junio de 2013 no contribuya demasiado a reducir la ilegalidad de estas transferencias.Fuente: El Cronista, 28/08/14.

——————————————

Más Artículos sobre Lavado de Dinero:

Lavado de Dinero: la ruta del dinero K

El Lavado de Dinero en Argentina

Lavado de Dinero y Corrupción política en Argentina

Los infectados con Ébola podrían llegar a 20.000

agosto 29, 2014

La OMS advierte que los infectados con Ébola podrían llegar a 20.000

Al presentar un plan de emergencia, estimó que el número de casos podría ser cuatro veces superior a las cifras oficiales; 1552 personas murieron por el virus en África.

GINEBRA – El virus del Ébola arrasa África Occidental y, por ahora, no tiene freno: en los próximos seis a nueve meses podría haber más de 20.000 infectados, según advirtió un plan de emergencia presentado ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Estamos ante la emergencia sanitaria más difícil y más compleja que hemos tenido que enfrentar en los últimos años, a causa de un patógeno muy desagradable», dijo Bruce Aylward, director general adjunto de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra.

El mismo día en que el organismo presentó su plan estratégico, investigadores norteamericanos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), junto con el laboratorio GlaxoSmithKline, anunciaron que probarán en humanos una vacuna experimental contra el Ébola.

Los investigadores esperan producir hasta 10.000 dosis si los resultados son positivos.

La OMS publicó ayer nuevas cifras del avance de la epidemia: 1.552 personas murieron por el virus entre los 3.069 casos reportados hasta el momento en Liberia, Sierra Leona, Guinea y Nigeria.

Sin embargo, el organismo estima que en realidad existen entre dos y cuatro veces más contagios que los registrados oficialmente. Además, un 40% de los casos se registraron en los últimos 21 días.

La enfermedad tiene una tasa de mortalidad media del 52%, que varía entre el 42% de Sierra Leona y el 66% de Guinea.

Ante «la rápida intensidad de la transmisión» actual, la OMS se prepara para la posibilidad de que el número total de infectados alcance las 20.000 personas.

«Esto no quiere decir que anticipemos este número ni que lo aceptemos. De hecho, sería inaceptable, pero estamos preparados para este escenario, que obviamente sería muy malo», dijo Aylward. «No obstante, el peor escenario sería una transmisión internacional«, puntualizó el director general adjunto.

Con el plan, la OMS pretende parar la transmisión en un período de entre seis y nueve meses. Según el organismo, el costo estimado para lograr contener la transmisión del virus en África Occidental, en los próximos seis meses, es de 490 millones de dólares.

Refuerzos

Para poder lidiar con la situación, la OMS considera que se necesita reforzar los laboratorios, el personal especializado y la capacidad de respuesta rápida. En total, se requieren 750 profesionales internacionales y 12.000 nacionales, sostuvo el organismo.

El primer objetivo fijado es lograr una cobertura nacional total de las acciones de respuesta a la epidemia de los países donde existe intensa transmisión. El segundo objetivo es asegurase que exista una rápida respuesta de emergencia en los países que detecten por primera vez casos o que tengan una transmisión localizada.

En tanto, el tercer objetivo es conseguir que los países que no han registrado casos -pero que son fronterizos con las naciones afectadas o están situados en la región- estén preparados para ofrecer una respuesta adecuada en caso de detectar contagios.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Nigeria informó ayer de la primera muerte por el virus fuera de Lagos, en el delta del Níger. Un médico no identificado falleció el 22 de agosto en Port Harcourt, capital del sureño estado de River State, señaló el gobierno nigeriano.

Agencias Reuters, AP, DPA y EFE.

Fuente: La Nación, 29/08/14.

Por la escasez, la obesidad es un flagelo en Venezuela

agosto 29, 2014

La otra cara de la crisis: por la escasez, la obesidad es un flagelo en Venezuela

Se complica el acceso a alimentos saludables por los controles de precios

Por Joshua Goodman | Agencia AP

CARACAS – El gobierno de Nicolás Maduro prendió las alarmas para librar una batalla inesperada: combatir el aumento del tamaño de las barrigas de los venezolanos. Esta verdadera epidemia de obesidad es una consecuencia directa de la escasez de alimentos que hace cada vez más difícil llevar a la mesa platos saludables y que empuja, en cambio, al consumo de comida chatarra, bastante más accesible al bolsillo.

Con una campaña nacional que lanzó la semana pasada, el gobierno espera reducir a la mitad, en los próximos cinco años, la tasa oficial de casi el 40% de obesidad entre los venezolanos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 67,5% de los venezolanos mayores de 20 años tienen sobrepeso, la cifra más alta de América latina y muy cercana a la tasa de 69% de Estados Unidos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 67,5% de los venezolanos mayores de 20 años tienen sobrepeso, la cifra más alta de América latina y muy cercana a la tasa de 69% de Estados Unidos.

La guerra contra las panzas infladas coincide con un momento en que la mayoría de los venezolanos se queja por no encontrar suficientes alimentos. Los rígidos controles de precios y las trabas para conseguir dólares por el estricto control de cambios dificultan la compra de comida a la gran mayoría de las empresas de alimentos, incluso al líder del sector, Empresas Polar, que no tiene cómo importar los insumos a un precio accesible.

Como consecuencia de estas políticas, todo, desde la harina de maíz hasta la leche, escasea en esta nación rica en petróleo y de unos 30 millones de habitantes. Y cuando artículos de primera necesidad aparecen repentinamente en los anaqueles de los supermercados, inmediatamente se forman largas filas.

Para combatir la escasez, el gobierno anunció un plan la semana pasada, que consiste en instalar lectores de huellas digitales en todos los supermercados del país. La oposición criticó el plan al decir que era una especie de racionamiento al mejor estilo cubano, pero el gobierno dice que son necesarios controles adicionales para evitar que ciertas personas acaparen los alimentos y se aumente el contrabando.

«El «capta huella» es un sistema liberador… vamos a detectar dónde están las contrabandistas y los vamos a capturar», dijo Maduro al justificar el nuevo sistema de control electrónico de compras.

Allí también reveló la dieta y los alimentos que su familia compraban cuando el mandatario era un niño -dos cartones de leche, tres paquetes de harina de maíz- como un ejemplo de lo que debería ser el consumo racional de un hogar venezolano.

Para proteger los alimentos producidos en el país, el gobierno anunció esta semana la prohibición de exportar de 21 de ellos, incluyendo el azúcar, el atún y el arroz.

Una dieta generalmente se basa en limitar la ingesta de calorías, pero la principal responsable de la creciente gordura en el país no es otra que la escasez de algunos alimentos, según los nutricionistas.

Conseguir una dieta equilibrada en calorías es más difícil aún si la inflación, del 60% anual, hace mella en los bolsillos de los venezolanos, por lo que muchos terminan comiendo un exceso de comidas ricas en harinas y productos fritos para calmar el hambre. No se trata de ceder a la tentación de comerse un chicharrón o una arepa de maíz rellena de queso grasoso, delicias venezolanas, sino de consumir comida rápida como la que ofrece McDonald’s, muy popular últimamente, lo que contradice las críticas que el gobierno hace al «imperio» de Estados Unidos.

«La gente está comiendo, pero no están recibiendo nutrientes», dice Nixa Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Nutricionistas y Dietistas. «Usted come lo que puede encontrar y lo que se encuentra no es saludable», agrega Martínez sobre las causas de la obesidad, una afección que aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Datos viejos

El gobierno argumenta que la nutrición del país mejoró en los últimos 15 años, que la pobreza se redujo y que los controles de precios permitieron que más venezolanos puedan pagar tres comidas al día.

De hecho, el año pasado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) elogio a Venezuela por reducir a la mitad el número de personas que padecen de hambre y desnutrición. Pero la mayoría de los datos de la FAO se basan en un estudio del Instituto Nacional de Nutrición de 2008, dijo Martínez.

«La dieta de los venezolanos se modificó drásticamente desde entonces», dijo la nutricionista.

Si la campaña de Maduro tiene éxito, lo mejor sería que empiece desde los hábitos de la clase dirigente. Maduro insta frecuentemente a los venezolanos a hacer ejercicio, diciendo que el amor por la comida rápida es una de las pocas cosas en las que partidarios del gobierno y los opositores tienen en común en un país profundamente polarizado. Pero no aplica lo que predica.

Su mentor y predecesor, el difunto Hugo Chávez, usualmente se burlaba en público de la gruesa complexión del ex sindicalista, y decía que era el resultado de comer muchos submarinos, sándwiches populares en Venezuela.

Fuente: La Nación, 29/08/14.

.

La carrera de los dólares K

agosto 28, 2014

Los 4 tipos de dólar corren a distinta velocidad

Por Daniel Fernández Canedo.

George Washington, visto por Sábat

«Quédense todos tranquilos, esto está estudiado en profundidad”

La mayor estupidez dicha el 17 de junio de 2014 por el ministro de Economía, Axel Kicillof.

«Quédense todos tranquilos, esto está estudiado en profundidad”, decía el 17 de junio el ministro Axel Kicillof como respuesta a la decisión de la Corte Suprema de los EE.UU. de rechazar su intervención en el diferendo entre el gobierno argentino y los fondos buitre.

«Quédense todos tranquilos, esto está estudiado en profundidad”, decía el 17 de junio el ministro Axel Kicillof como respuesta a la decisión de la Corte Suprema de los EE.UU. de rechazar su intervención en el diferendo entre el gobierno argentino y los fondos buitre.

Desde aquel día, entre otras muchas cosas, el Gobierno no pudo pagarles a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010, le declararon el default, el dólar paralelo subió 18,5% (costaba $12,15), la Presidenta rechazó una propuesta de bancos nacionales para comprarles el juicio a los buitres y así intentar superar el default, y les propuso a los bonistas cobrar en Buenos Aires en vez de en Nueva York.

Con esa última propuesta oficial, rechazada por la oposición, en los últimos días se fue desvaneciendo la expectativa de “default corto”, fundada en la idea de que en enero, una vez superados los riesgos de la cláusula RUFO, que en la óptica oficial podría desatar una ola de juicios millonarios, el Gobierno cumpliría con el pago y, finalmente, podría seguir el camino de conseguir dólares, que es lo que realmente le falta, en el mercado internacional.

Sin expectativa de “default corto”, ganó espacio la idea de “default largo”, o sea que el problema del litigio con los fondos buitre lo deberá resolver el próximo gobierno y, por lo tanto, el escenario de incertidumbre se amplió en forma considerable.

En el nuevo escenario incierto, hay algunas evidencias de certidumbre respecto de la toma de decisiones del Gobierno, las empresas y particulares respecto de los dólares oficial y paralelo.

Si bien nunca se hablará públicamente del tema, el presidente del Banco Central siente que la turbulencia financiera le permite recuperar terreno frente al vendaval Kicillof que, a comienzos de agosto, le hizo bajar la tasa de interés, lo que habría constituido un motivo adicional para entonar al dólar blue.

Así, esta semana, Juan Carlos Fábrega dispuso subir la tasa de interés de las letras del Banco Central en el punto perdido a comienzos de mes y absorber el martes $ 2.800 millones, restándole pesos al mercado.

Respecto del dólar oficial, que va perdiendo claramente la carrera frente a las distintas versiones de dólar, insisten en los pasillos del Central en que no hay que esperar ninguna devaluación brusca del peso pero, tampoco que Fábrega vaya a anclar el dólar, a pesar de que la carrera inflacionaria así lo demandaría.

El motivo obvio por el cual el Central no podría clavar la cotización es porque no le alcanzan los dólares para mantenerlo quieto a $ 8,42, cuando la inflación anual galopa por encima del 35%.

En materia cambiaria, el Central concentra su esfuerzo en tratar de activar el “swap” de reservas del Banco de China. Lo óptimo, dicen en el Central, sería que China habilite la posibilidad de acceder al respaldo de unos US$ 5.000 millones de disponibilidad en yuanes (después habrá que cambiarlos por dólares) para demostrar que las reservas no caen.

Pero además, la apuesta del “swap” chino resulta esencial en el intento de atenuar las demoras en el pago de importaciones que se hacen sentir cada vez con mayor intensidad.

En lo que hace a la evolución del resto de los dólares, el resultado de los últimos 30 días demuestra claramente un cambio de comportamiento por parte de un sector de los compradores.

En el último mes, el dólar oficial subió 2,7%, el paralelo anotó un 10% y el conocido como dólar-bolsa trepó 15%, mientras que el denominado contado con liquidación escala un 30%.

La diferencia entre la evolución de los distintos dólares estaría demostrando que mientras los minoristas (que van más claramente al mercado paralelo) siguen demandando divisas, las empresas que recurren a un circuito más formal (la operación se hace por medio de la compra-venta de títulos y acciones, y con liquidación tanto acá como en el exterior), habrían incrementado su interés para cubrirse en divisas.

Las empresas responderían así frente a la demora de la Secretaría de Comercio y el Central en la venta de dólares para pagar importaciones.

Pero también, la trepada del contado con liqui (ayer en $ 13) estaría demostrando que la salida de divisas habría cobrado cierta intensidad en los últimos tiempos de “default largo”, en los que las autoridades desandaron la baja de tasas en el intento de frenar el dólar pero en un contexto de incertidumbre que rompió la ilusión de que en enero el default podría volver a ser sólo otro triste recuerdo de la tumultuosa historia financiera reciente.

Por último, hay otros dos datos relacionados con el “default largo” y el dólar.

Uno es este cálculo hecho por un economista: “Si como consecuencia de esta situación la economía crece dos puntos menos o decrece dos puntos más, eso es equivalente, en un año, a US$ 12.000 millones. Se puede decir, entonces, que la Argentina está dispuesta a pagar alrededor de US$ 5.000 millones de los US$ 15.000 millones que sería la deuda total con los buitres. O sea que para ahorrarnos US$ 10.000 millones estamos dispuestos a pagar US$ 12.000 millones de caída del PBI que se traducen en menos empleo, más pobreza, etc ”.

Evidentemente el costo sería altísimo si no surge alguna propuesta para superar el litigio con los buitres.

El segundo dato está relacionado con el elevadísimo costo de tener una brecha cambiaria (diferencia entre dólar oficial y paralelo) del orden del 65% que favorece un retraso en las liquidaciones de divisas.

Según cálculos privados, productores y exportadores podrían llegar a retener la liquidación de un 35% de la cosecha agrícola a la espera de definiciones cambiarias. Un dato curioso es que los vendedores de “silo-bolsa”, el vehículo para almacenar los granos, dicen que no están vendiendo más.

¿Tendrá algo que ver la situación argentina con el boom de exportación de soja de Paraguay?

Fuente: Clarín, 28/08/14.

La gran cosecha de China amenza al mercado internacional de granos

agosto 28, 2014

La gran cosecha de China presiona el mercado internacional de granos.

Un campesino airea trigo recién cosechado cerca de la ciudad de Yuncheng. Xinhua/Zuma Press

China ha pasado de vivir períodos de escasez y hambrunas hace sólo unas décadas a una productividad agrícola que es celebrada como un éxito por el gigante asiático.

Este año, mientras los agricultores se preparan para comenzar sus cosechas, el país se encamina a su decimoprimer año consecutivo de abundancia de granos. Sin embargo, la producción es demasiado alta incluso para el país más poblado del mundo, lo que ha desbordado los depósitos y plantea un dilema para las autoridades.

Estimaciones de medios estatales indican que el gobierno tendrá una reserva de 150 millones de toneladas de granos que incluyen tres de los cultivos más importantes de China: arroz, trigo y maíz. La cifra duplica los 75 millones de toneladas del año pasado y aumenta la sobreabundancia de commodities agrícolas que está socavando los precios.

«Los funcionarios chinos siempre hablan de tener una gran cosecha», dice Fred Gale, economista del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). «Eso suena como algo bueno, ya que se han preocupado porque la oferta siga el ritmo de la demanda. Pero ahora, China parece estar teniendo problemas con excedentes de la mayoría de sus commodities».

La abundancia de granos es motivo de elogio en el país. Sin embargo, China está gastando mucho más de lo necesario para alimentar a sus habitantes y se verá obligada a vender sus excedentes en un mercado global que ya sufre de un exceso de oferta.

La situación ha dejado expuesto el ineficiente y costoso programa de subsidios del gobierno diseñado para mantener altos los ingresos de los agricultores. Beijing intenta encontrar la fórmula para proteger a sus residentes rurales al tiempo que reduce la producción de estas materias primas perecederas con el fin de ahorrar dinero y evitar que haya excedentes de suministros.

La sobreabundancia de China no podría haber llegado en un peor momento para los agricultores estadounidenses de maíz, que tendrían una cosecha récord de 14.000 millones de bushels (más de 355 millones de toneladas) según el USDA. Los futuros de maíz han caído 15% este año tras derrumbarse 40% el año pasado, y la negativa de China a comprar maíz estadounidense ejercerá una mayor presión sobre los precios, afirma Jason Britt, presidente de la corredora Central States Commodities Inc. «(La falta de compras de) China ha sido un factor que ha contribuido a los precios bajos», dice. «Ahora, la tarea del mercado es bajar a un nivel donde encontremos demanda».

El tamaño preciso y los costos del programa de subsidios son difíciles de determinar. Datos oficiales muestran que China compra un tercio de la producción de maíz, mientras que estimaciones de medios estatales señalan que el gobierno gastó US$36.000 millones en los últimos dos años para realizar adquisiciones cuando los precios del mercado tocaron fondo.

«Las reservas son absolutamente gigantescas, muy por encima de cualquier cosa que se pueda justificar con un fundamento comercial», dice Thomas Pugh, economista de Capital Economics en Londres. «Esos son bienes perecederos, así que empezarán a deteriorarse». Pugh calcula que China posee alrededor de 40% de las reservas de maíz del mundo. El país planea construir instalaciones de almacenamiento para guardar 50 millones de toneladas más de granos para 2015, según medios estatales.

Cerca de 70% del consumo de maíz de China se destina a la alimentación de ganado, conforme aumenta el apetito de los chinos por carne, y el resto es procesado en jarabe o almidón.

El problema es particularmente agudo este año, debido a un auge de la producción también en EE.UU. y un desplome de los precios allí a cerca de mínimos de cuatro años, mientras que las cotizaciones en China han permanecido elevadas debido a los subsidios. Eso crea un incentivo para que los operadores chinos importen maíz, lo que eleva aún más el inventario de China, apunta Jikun Huang, director del Centro de Política Agrícola China, una entidad estatal en Beijing.

El maíz en la Bolsa de Commodities de Dalian se negocia a casi el triple del precio de los futuros en la Chicago Board of Trade.

Este año, China ha tratado de limitar las importaciones de maíz estadounidense, atribuyendo su decisión a la presencia de organismos genéticamente modificados (OGM). No obstante, Huang señala que los operadores le han encontrado la vuelta al importar otros sustitutos de pienso como cebada y sorgo.

No es fácil para China deshacerse de estas enormes reservas y el gobierno ha indicado que está al tanto del problema de la falta de silos.

«En el pasado, nos hemos enfocado en aumentar la producción y la calidad del grano (…) ahora necesitamos reformas para comprar, vender y almacenar mejor, y así contribuir a la seguridad nacional», dijo el primer ministro, Li Keqiang, según el sitio web de la Administración Estatal de Granos.

«Es increíble que China pueda pasar por alto los OGM cuando las reservas son bajas, pero cuando tratan de proteger a sus agricultores o tienen un excedente, pueden encontrar cualquier excusa. Son barreras comerciales, simplemente llamémoslas por lo que son», dice Britt.

En enero, el gobierno indicó que empezaría programas de prueba para el algodón y la soja —dos cultivos con menor importancia estratégica— para acabar con la acumulación de reservas e implementaría un sistema de precios objetivo, para que estén más determinados por el mercado.

«El gobierno se mueve en la dirección correcta, paso por paso», afirma Cherry Zhang, analista de maíz de Shanghai JC Intelligence Co. «Pero mucho depende de cómo resulten en la práctica los cambios para el algodón y la soja«.

—Tony Dreibus contribuyó a este artículo.

Fuente: The Wall Street Journal, 28/08/14.

Las reformas monetarias de Julio A. Roca

agosto 28, 2014

Las reformas monetarias de Julio A. Roca.

Por Ricardo López Murphy.

Se cumple este año el centenario del fallecimiento de quien fue presidente de la Nación en dos oportunidades, el general Julio A. Roca. También fue senador nacional, ministro y, quizá, la figura que en mayor grado definió la llamada generación del 80.

Los debates sobre su figura siempre han sido intensos, incluso entre sus contemporáneos y ha abarcado terrenos tan diversos como las relaciones exteriores, los problemas de la defensa nacional, el orden público interno, la promoción de la educación pública y laica, el matrimonio civil, el afianzamiento de las fronteras de la Nación. También habrá siempre un debate sobre el sistema de organización política, «el unicato» y sus prácticas, que aseguraron durante un tiempo la preservación del poder por parte de la elite que tanto influyó en el último cuarto del siglo XIX y la primera parte del XX.

Un tema menos enfatizado en los debates sobre Roca se refiere a las importantes reformas monetarias de su gobierno, que tuvieron un impacto decisivo, tanto para la unidad nacional como para la prosperidad de principios del siglo XX.

La primera norma de orden monetario fue la ley 1130 de 1881, de unificación monetaria, que dio lugar a la primera moneda nacional. Por esa emisión se buscaba superar el problema de billetes de orden provincial y unificar nuestro signo monetario. Permitió crear las condiciones para eliminar las monedas locales y, en consecuencia, facilitar el intercambio sin obstáculos, como estipulaba la Constitución Nacional al abolir las aduanas interiores.

La segunda norma importante de la administración Roca fue la ley de conversión 3871, de 1899, dictada para aprovechar la caja de conversión creada en 1890 y que tendría el monopolio de la emisión de dinero. Esa ley buscaba superar el problema de la no convertibilidad y, por lo tanto, las trabas que tal situación generaba al desarrollo económico y a la consolidación de un sistema financiero y de un mercado de capitales.

En este caso la paridad se estableció en 11,4545 en relación con la libra esterlina y en 2,3537 con el dólar, al cambiar los pesos moneda nacional a una relación de 0,44 por peso oro. Esto implicaba una devaluación respecto de la otra ley, debido a los desórdenes fiscales y monetarios de la década de 1880 y su consecuencia, la crisis política, económica y financiera de 1890.

El dictado de esta ley procuró superar tanto la no convertibilidad que presagiaba, al decir de Carlos Pellegrini, los peores vicios gubernamentales como la valorización del peso, que imponía la severa disciplina fiscal y monetaria surgida como colofón de la crisis mencionada. Esa tendencia a la revaluación afectaba la competitividad de la producción nacional y la solvencia del sistema financiero, al ser más gravoso cancelar deudas en términos de bienes.

La ley 3871 preveía un fondo de conversión que fue sumando respaldo a la emisión inorgánica previa. El respaldo de la conversión alcanzaría el 31% en 1904, al concluir el segundo mandato de Roca; al 72,6%, en 1913, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, y al 84%, en el período de Marcelo T. de Alvear.

En los hechos, a partir de Roca se congeló la creación de crédito al gobierno de la autoridad monetaria. La economía vivió así una enorme expansión que llevó a nuestro país a ser, en la década del 20 del siglo XX, uno de los diez más ricos del mundo.

La disciplina que este sistema impuso, continuada en algún modo por el Banco Central luego de 1935 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, generó un enorme prestigio de la moneda nacional. La inflación, entre 1900 y 1944, llegó apenas al 1,7% anual como promedio. Con estas reglas, el sistema financiero llegó a intermediar activos monetarios por más de 40% del PBI.

El abandono de estas sabias reglas de comportamiento financiero luego de la Segunda Guerra produjo como consecuencia que la inflación argentina alcanzara al 27,3% anual entre 1944 y 1974, y se desbocara al 265,4% entre 1975 y 1988. En 1989 y 1990 vivimos la tragedia de dos hiperinflaciones.

Recordar un sano orden monetario, sus resultados favorables y los costos pagados por su abandono nos permite tener una valoración adecuada de esta parte de la actuación pública e institucional del presidente Julio A. Roca. El momento no puede ser más oportuno para poner de relieve su gestión en tan delicada materia..

Fuente: La Nación, 27/08/14.

Los hackers ahora apuntan a los celulares inteligentes

agosto 27, 2014

Los hackers ahora apuntan a los celulares inteligentes

Por Leo González Pérez

Los celulares inteligentes (o smartphones) son ni más ni menos que pequeñas computadoras. Traen pantallas grandes, gran capacidad para procesar y almacenar datos y sistemas operativos muy poderosos, que permiten instalar en el teléfono aplicaciones de todo tipo. Pero con todas esas ventajas, llegaron también algunos problemas: está creciendo el número de virus y diferentes tipos de ataques contra ellos. Firmas especializadas en seguridad informática estiman que al menos un millón de smartphones ya sufrieron algún ataque, y creen que será quizás el más grande problema de seguridad informática de 2012.

En la Argentina, el número de celulares inteligentes crece intensamente desde 2009, y cálculos conservadores indican que en estos días hay más de cinco millones de equipos de este tipo en uso en el país, todos potenciales blancos de hackers .

Cristian Borghello, especialista en seguridad informática, le explicó a Clarín que, a través de virus, los hackers pueden obtener datos sobre los hábitos de navegación del usuario (registrar los sitios que visita) y guardar y enviar cada golpe de tecla que él da y así quedarse, por ejemplo, con sus claves de acceso. Otra posibilidad, más sofisticada y menos común, pero técnicamente posible, es que el malware (software maligno) persiga fines de espionaje. Así, podría interceptar los SMS enviados y recibidos, copiar contactos, la lista de los números a los que el usuario llama y hasta activar el micrófono para grabar conversaciones mientras el teléfono no se usa.

Un modo habitual en que los softs dañinos llegan a los celulares es ocultos en softwares, que pueden ser realmente útiles y funcionar bien, y hasta haber sido bajados de alguna de las tiendas oficiales de aplicaciones de las marcas. Los entendidos coinciden en que aunque esas tiendas virtuales realizan controles sobre el material que distribuyen, existe la posibilidad que algún soft malicioso logre filtrarse.

Explican los expertos que una vez que el virus está en el teléfono podría, por ejemplo, mandar SMS a números premium, que tienen un costo adicional por encima del que el usuario paga según su plan. En este caso, la víctima se verá afectada en un monto no demasiado elevado ($ 20 o $ 30) y cuando reclame se enterará de que el número al que su teléfono envió los SMS es de Rusia, por ejemplo. Total que pagará, se dará por vencido y el hacker –que intentará multiplicar esta operación por miles– habrá hecho su negocio.

Las empresas de seguridad digital Lookout Inc y Symantec coinciden en que al menos un millón de teléfonos ya habrían sido blanco de diferentes tipos de ataques en todo el mundo. Symantec, en tanto, registró la acción de 41 nuevos softs maliciosos en los 15 meses que fueron de agosto de 2010 a noviembre de 2011.

Y el 70% de ellos aparecieron en los últimos seis meses del período analizado.

Sebastián Bortnik, de Eset Latinoamérica, explica los porqué del fenómeno: “Antes, la información más valiosa que se podía tener en el celular era la lista de contactos; hoy allí hay e-mails personales y laborales, acceso a redes sociales, probablemente cada vez más datos de compras online y de acceso a sitios de bancos.

Además, quienes trabajan con el teléfono tienen con él acceso a la red de su empresa. Entonces, la combinación de muchos teléfonos en uso y datos muy valiosos es un gran atractivo para los hackers”.

Gonzalo Erroz, de la filial de Sudamérica de Symantec, explica que el asunto es especialmente preocupante para quienes usan equipos con el sistema operativo Android, creación de Google. “Los demás sistemas operativos también son blanco de ataques, pero no tanto como los equipados con Android, que al ser un sistema abierto (su código de programación no es secreto) que se ha extendido mucho resulta el blanco más elegido por los hackers.”

Los especialistas consultados por Clarín coinciden en que si los ataques a celulares son exitosos en buena medida se debe a que cuentan con una actitud de descuido de los usuarios . “Todavía la gran mayoría de las personas no conciben que su celular pueda ser blanco de un ataque, y eso las hace más vulnerables”, apunta Bortnik, de Eset.

Fuente: Clarín, 31/01/12.