Vigilar a los que vigilan: cómo evitar los abusos de un Estado policial hipervigilante

octubre 20, 2025

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

«Quis custodiet ipsos custodes?»

En las últimas décadas la tecnología cambió la geometría del poder. Lo que antes exigía enormes recursos humanos y logísticos —seguir a una persona, intervenir correspondencia, mantener una red de informantes— hoy puede realizarse a escala industrial con unas pocas líneas de código y acceso a los canales globales de las telecomunicaciones. Esa transformación ha elevado la eficacia potencial de los servicios de inteligencia, pero también ha multiplicado los riesgos: la posibilidad de que el Estado —o actores privados aliados a él— transforme la vigilancia en un hábito sistémico que invade derechos, erosiona la confianza pública y corroe el tejido democrático.

La historia reciente ofrece advertencias concretas. Ya a fines del siglo XX surgieron denuncias sobre sistemas de interceptación que operaban más allá de controles nacionales y sin una supervisión democrática adecuada; el caso conocido como Echelon puso en evidencia, ante el Parlamento Europeo y la opinión pública, una red de cooperación entre los «Five Eyes» (servicios de inteligencia de Estados Unidos, Australia, Canadá, Gran Bretaña y Nueva Zelanda) que interceptaba comunicaciones comerciales y privadas a escala global. La investigación parlamentaria subrayó no sólo la existencia de capacidades técnicas, sino la dificultad institucional para auditar prácticas transnacionales de SIGINT (intelligence of signals).

.

Diez años después, en 2013, las filtraciones de Edward Snowden mostraron el alcance actual de esa capacidad: programas como PRISM o XKeyscore ilustraron que la recolección masiva de metadatos y contenidos no es una ficción de película, sino una práctica sistemática, con implicaciones políticas directas —incluidas intervenciones sobre líderes y aliados internacionales— y con instrumentos que, cuando quedan sin control, afectan derechos fundamentales. Esas revelaciones provocaron debates internacionales sobre legalidad, proporcionalidad y supervisión.

Frente a esa realidad técnica y política, la comunidad internacional empezó a afirmar límites normativos: informes y resoluciones de la ONU y de relatores especiales han marcado con nitidez que la vigilancia masiva, indiscriminada o sin recursos de supervisión judicial vulnera estándares de derechos humanos y debe limitarse por ley y por controles independientes. Como subrayó un Relator de la ONU, “la vigilancia masiva y generalizada no puede justificarse en un Estado de derecho.” Ese pronunciamiento inauguró un corpus de recomendaciones sobre transparencia, rendición de cuentas y derecho a reparación para víctimas de espionaje indebido.

Las respuestas normativas no son mera retórica: el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea y directivas conexas impusieron un marco robusto sobre el tratamiento de datos personales, incluso ante autoridades del Estado, y exigieron principios —minimización, propósito, responsabilidad— que limitan la acumulación indiscriminada de información. Aunque estas normas nacieron en el ámbito civil y comercial, imprimen un estándar conceptual útil para discutir las prácticas de inteligencia en sociedades democráticas.

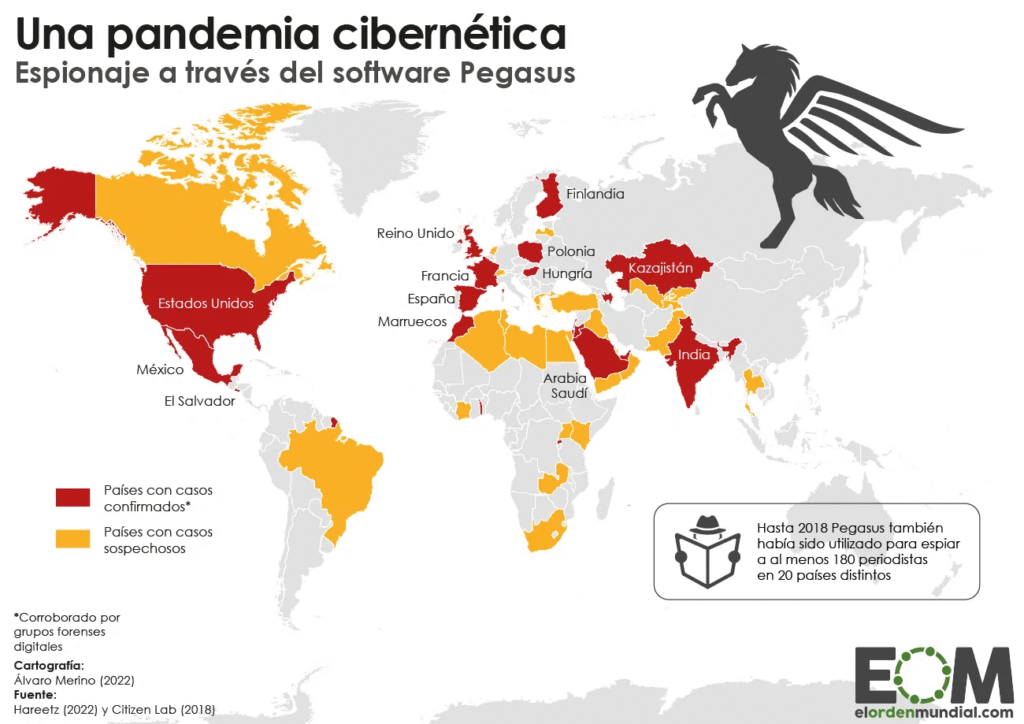

El lado oscuro: tecnología en manos del poder y sus efectos sociales

No todos los abusos vienen de estados con regímenes autocráticos; en numerosos casos, democracias consolidadas han incurrido en prácticas problemáticas al invocar seguridad. Pero además existe un fenómeno contemporáneo que complica la trazabilidad del poder: la proliferación de empresas privadas que venden herramientas de intrusión —desde sistemas de interceptación hasta spyware que transforma teléfonos en micrófonos remotos— y que operan en mercados opacos. El escándalo de Pegasus puso a la vista cómo estas tecnologías, originalmente justificadas para combatir el crimen organizado o el terrorismo, terminaron siendo utilizadas para vigilar periodistas, defensores de derechos humanos y adversarios políticos en varios países. La evidencia forense y periodística sobre el uso indebido de estas herramientas provocó condenas y pedidos de regulación internacional.

El efecto social es doble: por un lado, la intrusión directa en la privacidad de sujetos y colectivos; por otro, el impacto indirecto sobre la libertad de expresión y la autonomía de la prensa. Cuando periodistas y fuentes temen que sus comunicaciones sean interceptadas, renuncian a investigar, censuran conversaciones y se reduce la transparencia sobre el ejercicio del poder. No es mera metáfora: organizaciones internacionales han documentado la paralización de investigaciones sensibles y la desmovilización de denuncias ciudadanas ante la sospecha de pinchazos o intrusiones.

.

América Latina: entre la digitalización del control y la fragilidad institucional

En la región latinoamericana las tensiones son palpables. Países con instituciones robustas conviven con Estados frágiles donde la supervisión parlamentaria y judicial sobre actividades de inteligencia es limitada o está politizada. El caso mexicano, con investigaciones que vinculan el uso del spyware Pegasus a aparatos estatales para espiar políticos y periodistas, funcionó como detonante regional: mostró que el problema no era tecnológico sino institucional. El gravamen específico en Latinoamérica es la acumulación de herramientas de vigilancia en contextos donde los mecanismos de rendición de cuentas son débiles, y donde la cultura política puede tolerar el uso discrecional de la inteligencia para objetivos partidarios o empresariales.

América Latina enfrenta además un déficit de marcos legales actualizados: leyes aprobadas en décadas anteriores no contemplan la interoperabilidad digital global ni el papel de proveedores y empresas tecnológicas transnacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos han insistido en la necesidad de marcos regionales que protejan a periodistas, activistas y a la sociedad civil frente al abuso de tecnologías de intrusión. La recomendación común es clara: actualizar la normativa, crear instancias independientes de control y garantizar recursos técnicos para auditorías.

Argentina: controles formales y desafíos prácticos

En Argentina el andamiaje legal de inteligencia remonta a la Ley de Inteligencia Nacional [Ley 25.520 (2001)], que establece principios y mecanismos de actuación del sistema de inteligencia. Sin embargo, la persistencia de denuncias y episodios de opacidad han mostrado la tensión entre la letra de la norma y la práctica institucional. Informes de organizaciones de la sociedad civil han criticado la eficacia real de los órganos de control —como la Comisión Bicameral— por limitaciones en acceso a información, recursos técnicos y garantías de independencia. Es decir: existe un marco formal, pero su aplicación y capacidad de fiscalización siguen siendo puntos débiles que requieren reforma profunda.

Un país que aspire a un equilibrio entre seguridad y derechos debe atender tres vertientes simultáneas: 1) legislación actualizada que defina límites claros y sanciones proporcionales; 2) organismos de control con autonomía, acceso técnico y transparencia operativa; y 3) mecanismos de reparación para víctimas de vigilancia ilícita. Sin estas piezas, la supervisión se vuelve ritual y la impunidad permanece.

.

¿Cómo vigilar a quienes vigilan? Instrumentos para un control efectivo

A partir de la experiencia comparada y las recomendaciones internacionales, pueden proponerse medidas concretas:

1. Transparencia institucional y divulgación pública de algoritmos y criterios de selección: explicar qué datos se recaban, con qué criterios se priorizan objetivos y qué algoritmos automatizados son empleados. Transparencia no significa revelar operaciones sensibles, sino dar trazabilidad técnica y legal a los procesos decisionales.

2. Control judicial previo y auditoría independiente: cualquier interceptación debe requerir autorización judicial fundada y sujeta a revisiones posteriores por auditores con acceso a registros y metadatos. Las auditorías técnicas independientes (por ejemplo, por universidades o laboratorios forenses acreditados) son esenciales para comprobar el uso legítimo de herramientas.

3. Prohibición y control de transferencia de tecnologías ofensivas: limitar la compra y el uso de spyware sin mecanismos de supervisión; exigir cláusulas contractuales de responsabilidad y auditoría en los contratos con proveedores privados.

4. Capacitación técnica del poder legislativo y judicial: sin conocimiento técnico, los controles se vuelven simbólicos. Equipar a comisiones y tribunales con peritos y unidades técnicas estables es crucial.

5. Registro público de solicitudes de vigilancia y balances anuales: estadísticas desagregadas que permitan evaluar la proporcionalidad y el sesgo en la selección de objetivos.

6. Protecciones específicas para periodistas, defensores y opositores: umbrales más exigentes para autorizar intervenciones sobre actores políticamente sensibles.

Estas medidas no son una utopía; forman parte de los estándares propuestos por organismos internacionales y ya han sido esbozadas en jurisprudencia y recomendaciones de relatores de la ONU. Implementarlas exige voluntad política y litigiosidad pública —pero también cultura institucional.

Recordar para no repetir

Como advirtió Benjamin Franklin —en una frase que hoy resuena con inquietante actualidad—, quien sacrifica la libertad por seguridad no merece ni libertad ni seguridad. Más contemporáneamente, los relatores de derechos humanos han insistido: la vigilancia indiscriminada erosiona la democracia misma. Estas máximas no constituyen dogma; son recordatorios prácticos de que la tecnología, por sí sola, no nos salva: somos nosotros, con instituciones fuertes y normas claras, quienes debemos decidir los límites.

Vigilancia responsable

Vigilar a los que vigilan no es una postura antipatriótica; es la condición mínima de una República que respete a sus ciudadanos. La defensa de la seguridad y la protección de los derechos no son objetivos opuestos sino complementarios: sólo una inteligencia legítima —limitada, transparente y auditada— puede preservar la seguridad sin devorar las libertades que dice proteger.

Es hora de un compromiso colectivo: parlamentos que actualicen leyes, magistrados que exijan pruebas fundadas, comisiones que cuenten con pericia técnica, periodistas que investiguen y ciudadanía informada que exija cuentas. Si algo enseñan Echelon, Snowden, Pegasus y los informes internacionales, es que el riesgo no es un futuro posible: ya está aquí. La pregunta es si permitiremos que la tecnología decida por nosotros o recuperaremos, con herramientas democráticas, el control sobre quienes nos vigilan.

Actuemos. Reformemos marcos legales, blindemos institutos de control, prohíbanse ventas opacas de tecnologías de intrusión y construyamos auditorías técnicas independientes. No hay seguridad durable sin legitimidad; no hay legitimidad sin vigilancia popular sobre la vigilancia estatal.

Fuente: Ediciones EP, 20/10/25.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

Más información:

El importante mensaje de Los tres días del cóndor

La Inteligencia y sus especialidades en la Sociedad del conocimiento

Seguridad Humana Multidimensional: Una clave para enfrentar los retos contemporáneos

Actuación policial basada en la inteligencia: una pieza clave para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo

.

.

.

El espía que desvela a Cristina Kirchner

abril 19, 2015

El espía que desvela a la Presidenta

El kirchnerismo sigue tejiendo la red de protección judicial. El caso Nisman se diluye. Las causas por corrupción se demoran. Pero el enigma del espía prófugo Stiuso conmueve al poder.

La ingeniería judicial de Cristina Fernández funciona. No todas las piezas encajan a la perfección pero parece enhebrar una red de protección envidiable para un Gobierno que se retira, que hace doce años que está en el poder y no se ha privado de cometer tropelías políticas y actos de indecencia pública.

La ingeniería judicial de Cristina Fernández funciona. No todas las piezas encajan a la perfección pero parece enhebrar una red de protección envidiable para un Gobierno que se retira, que hace doce años que está en el poder y no se ha privado de cometer tropelías políticas y actos de indecencia pública.

Habría en la Presidenta habilidades para usufructuar facetas de un sistema judicial que moldeó en sus épocas de auge. Pero hallaría también cierto clima propicio para hacerlo. Existe una sociedad que oscila entre el hartazgo y cierta permisividad e indiferencia ante la esterilidad para modificar el estado de las cosas. Frente a situaciones similares –incluso de menor gravedad– se advertirían en países vecinos otras conductas sociales. Michelle Bachelet inició su segundo mandato en Chile hace un año con el 62% de los votos. Atraviesa un problema de corrupción (tráfico de influencias) en el cual están implicados su hijo y su nuera. Su hijo renunció de inmediato al cargo que tenía en el Palacio de la Moneda. La imagen de la mandataria está hoy por debajo del 25%. Dilma Rousseff arrancó su reelección en enero, al mismo tiempo que estalló el escándalo en la estatal Petrobras. Un gigantesco circuito de coimas para la financiación de la política. La investigación progresa aceleradamente en la Justicia. El tesorero del oficialista PT acaba de ser detenido. Su popularidad se desplomó al 15% y soporta recurrentes protestas callejeras. Cristina, en cambio, capea la muerte aún misteriosa del fiscal Alberto Nisman, que la pretendió investigar por presunto encubrimiento terrorista. Se enfrenta a un sector del Poder Judicial que querría indagarla en causas de corrupción. Logró sobrellevar la multitudinaria Marcha del Silencio en febrero. Ningún encuestador se atreve a afirmar que su imagen positiva esté ahora muy por debajo del 40%.

Aquella denuncia de Nisman está destinada al olvido. La apelación de Germán Moldes contra el rechazo en segunda instancia judicial, luego de un proceso calibrado, cayó en manos del fiscal general K, Javier De Luca. Difícilmente llegue a la Sala I de Casación que salió sorteada. La muerte del fiscal se convierte en tragedia de enredos donde suceden cuestiones asombrosas. Entre tantas: la fiscal Viviana Fein, a tres meses de producido el drama, ordenó una pericia en el GPS del automóvil que usaba Nisman y no figuraba a su nombre. Sorpresa: en el vehículo no se halló tal instrumental.

Otro de los eslabones de esa historia también va quedando a la deriva. La Cámara de Casación debía pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del Memorádum de Entendimiento con Irán votada por la Sala I de la Cámara Federal. Dos de los tres magistrados aplazaron la decisión con excusas burocráticas. El tercero en disidencia, Juan Carlos Gemignani, los tildó de impertinentes.

La misma Casación que intervendría en la denuncia de Nisman debe definir la suerte de Claudio Bonadio. El juez sustancia una causa de corrupción –la empresa Hotesur que administra una cadena hotelera en El Calafate– que involucra a la familia presidencial. Bonadio fue recusado por la sobrina de Cristina. El kirchnerismo tiene asegurado el voto de Ana María Figueroa, ligada a Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico. No así el de Luis Cabral. Le faltaría Gustavo Hornos para apartar a aquel juez díscolo y enviar la causa al destierro. Ese funcionario judicial estuvo vinculado a Javier Fernández, el gran gestor del Gobierno en la Justicia antes de que se produjera la ruptura presidencial con sus socios de la ex SIDE. Las líneas en ese mundo nunca resultan rectas.

Fernández respondió siempre a las directivas de Jaime Stiuso, el espía que el Gobierno pretende ligar con la muerte de Nisman. Pero ahora anda suelto y hace lo que puede. Es auditor en la AGN que conduce Leandro Despouy. Votó junto a sus tres colegas K para que no se evaluara un informe sobre anomalías en el manejo de dinero de Fútbol Para Todos. Ese giro de Fernández podría ser un anticipo, tal vez, del sentido del voto de Hornos sobre Bonadio.

Stiuso sigue siendo un enigma y un desvelo para Cristina. El espía conoce como nadie los enjuagues kirchneristas de la década. No sólo por el ataque a la AMIA y el pacto con Irán. También por la circulación de dinero negro, los negociados, aprietes (a políticos, empresarios, periodistas y particulares) y hasta muertes. Semejante poder le fue concedido por Néstor Kirchner.

Stiuso fue determinante para la denuncia que hizo Nisman antes de morir. Le suministró parte de las pistas dispensadas por la CIA y el Mossad israelí. El nuevo jefe de la Inteligencia, Oscar Parrilli, lo citó a declarar el pasado 6 de abril por presuntas fallas en su investigación del atentado contra la AMIA. Jamás se presentó. El kirchnerismo empieza a estremecerse ante la posibilidad de alguna ingrata sorpresa.

Los fiscales de la unidad AMIA que reemplazan a Nisman han vuelto a citarlo para esta semana. Pero ninguna autoridad sabe a dónde enviarle la citación. El Gobierno está desconcertado. Ni siquiera lo declaró en rebeldía. Stiuso sería técnicamente un prófugo. Que incluso posee causas judiciales promovidas por el poder. Desapareció entre brumas después de declarar ante la fiscal Fein por la muerte de Nisman. ¿No puede rastrearlo la Agencia Federal de Inteligencia? ¿O es que los nuevos ojeadores designados en esa organización –varios camporistas– no son tan eficaces como los antiguos? ¿En que ocupa su tiempo el equipo de Inteligencia que responde al general César Milani? El espía circula por Estados Unidos y habría estado recorriendo el espinel de la CIA. Fuentes diplomáticas aseguran que Stiuso pensaría gestionar su condición de asilado político. Lo fundamentaría en su “temor razonable” a una persecución. Estaría ordenando sus argumentos para presentar la declaración jurada que exige la normativa estadounidense. Información no le falta.

La onda expansiva, de concretarse el objetivo, podría ser quizás letal para el Gobierno. Stiuso se desempeñó muchos años como director de Operaciones de la ex SIDE. Ese departamento posee delegados en las principales embajadas argentinas en el mundo. La desesperación indujo a Parrilli a pedirle a Héctor Timerman un relevamiento del personal en aquellas sedes diplomáticas. ¿Podría activar Stiuso, ahora o más adelante, esa maquinaria de espías en contra del Gobierno?

El interrogante derrama angustia en el poder. Hay quienes conjeturan que podría abrirse un canal de negociación con el espía huido. Se disparan también otras preguntas. ¿Responde el creciente enojo de Cristina con Estados Unidos sólo a una razón geopolítica? ¿O está alimentada –sobre todo– por estas peripecias domésticas? ¿Fueron sus inusitadas críticas a Barack Obama en la cumbre de Panamá, en medio del histórico deshielo con Cuba, acicateadas por su anacrónico antiimperialismo o por la sospecha de que en algún pliegue del poder de esa nación se cobijaría Stiuso?

El Gobierno, más allá de esa desventura, tendría una pizca de fortuna. La oposición permanece ajena a las andanzas del Gobierno y del Estado porque debe lidiar con una campaña electoral que no le resulta fácil. Más que la campaña, el armado de alguna alternativa de poder que concite la atención de una mayoría que reniega de la sucesión kirchnerista. Por ese motivo, funcionan sin repercusión muchas cocinas con mal olor en la Justicia. La semana pasada la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Carlos Gonella por supuesta protección a Lázaro Báez. Gonella es un fiscal que depende de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Está a cargo de la Procelac, la unidad que debe investigar el lavado de dinero. Nunca se ocupó del empresario patagónico pese a que el juez Sebastián Casanello tramita una causa en la que está implicado. Otra extravagancia judicial del ciclo kirchnerista: el fiscal quedó procesado por encubrir a Báez; éste fue citado a declarar sólo una vez y lo hizo por escrito. En lugar de apurar las diligencias, Casanello optó por nuevas pericias que dilatarán todo.

Tampoco la oposición está atendiendo otras maniobras K que no tendrían vínculo con la corrupción. Sí, con las elecciones cruciales que se avecinan. Ha sido integrada la terna para el Juzgado Federal 3 de La Plata. Allí filtró Ernesto Kreplak, un funcionario ligado a Julián Alvarez, el camporista secretario de Justicia. Kreplak tuvo participación en la suspensión y el fracasado enjuiciamiento al fiscal José María Campagnoli. También ordenó encapsular información sobre el escándalo Ciccone. ¿Cuál podría ser la importancia de ese deslizamiento discreto? La intención no sería anclarlo en aquel juzgado. Pasaría al electoral número 1 para reemplazar a Leonardo Durán, cuya designación fue objetada por la Cámara Federal de La Plata. Desde ese lugar poseerá competencia electoral sobre Buenos Aires. La provincia representa el 38% del padrón nacional. Allí podría definirse la elección de octubre.

Tantas previsiones indicarían varias cosas. Que Cristina pretende una despedida sin alteraciones personales ni políticas. Que desea retener una considerable cuota de poder para terciar en el turno que viene. Que aspiraría incluso a una victoria, aunque su heredero fuera irremediablemente Daniel Scioli.

Fuente: Clarín, 19/04/15.

.

La trama secreta de la muerte de Nisman y la SIDE

marzo 1, 2015

El “acuerdo siciliano” que no se cumplió

En el libro “Código Stiuso”, el periodista Gerardo Young revela los antecedentes de la crisis del Gobierno y la SIDE. La trama de amenazas, traiciones y muerte, y los detalles del pacto secreto entre Parrilli y el ex agente de inteligencia.

(…) A partir de mediados de 2013, Larcher y Jaime se quedaron sin encargos políticos. Ya nunca más les pidieron nada. Ni carpetas, ni seguimientos, ni nada. Habían sido sepultados del otro lado de la grieta del palacio. Podían seguir actuando a pedido de los jueces o de los fiscales, pero ya no iban a recibir órdenes de Cristina. ¿Por qué no los echaron en ese momento? Bastaba un decreto para sacarse de encima a Larcher y una resolución administrativa para liberarse de Jaime. Si Cristina no lo hizo es seguramente por una razón: les tenía más miedo afuera que adentro. La presidenta de los argentinos le tenía miedo a la reacción de los principales hombres de La Casa. A los mismos a quienes su marido y después ella le habían hecho tantos encargos, muchos de ellos inconfesables, a esos mismos ahora les temía por su posible reacción, por todo lo que sabían, por su capacidad de modificar las cosas o la apariencia de las cosas. Lo que hizo fue encargarle a Zannini la conformación de un nuevo sistema de Inteligencia. Un sistema cuya cabeza iba a ser el propio Zannini, pero que iba a ser comandado por el general César Milani, con la asistencia de la Policía Aeroportuaria y del sector de la SIDE al que sabía leal, es decir, al que conducía Pocino. Es por eso que Milani fue ascendido, el 4 de julio, a jefe del Estado Mayor del Ejército, y conservando su vieja misión de manejar el espionaje de las fuerzas armadas. En teoría, la Inteligencia militar se dedicaba a tareas vinculadas al control fronterizo y territorial, a la planificación de planes estratégicos de Defensa y análisis de riesgos no sólo militares sino también de territorio y hasta de medio ambiente. La verdad es que los militares ya tenían cientos de espías. La mayoría de ellos trabaja en brigadas repartidas por todo el país y hacían tareas de seguimientos de medios y algunos personales. Un puñado de años atrás habían sido detectados algunos espías de la Marina infiltrados en organizaciones de derechos humanos en Trelew. Parecía poca cosa, por ahora, pero no había que subestimarlos y menos aún con el presupuesto que tenían y que no paraba de aumentar. En 2012 la Inteligencia militar había gastado 340 millones de pesos y en 2013 iba a insumir casi 450 millones, con lo que se acercaba peligrosamente a equiparar el gasto de la SIDE. Eran gastos reservados, igualmente sin control, que se podían usar para espiar o simplemente para llevárselos a la casa. Nadie ajeno al general sabía para qué se estaban usando.

(…) A partir de mediados de 2013, Larcher y Jaime se quedaron sin encargos políticos. Ya nunca más les pidieron nada. Ni carpetas, ni seguimientos, ni nada. Habían sido sepultados del otro lado de la grieta del palacio. Podían seguir actuando a pedido de los jueces o de los fiscales, pero ya no iban a recibir órdenes de Cristina. ¿Por qué no los echaron en ese momento? Bastaba un decreto para sacarse de encima a Larcher y una resolución administrativa para liberarse de Jaime. Si Cristina no lo hizo es seguramente por una razón: les tenía más miedo afuera que adentro. La presidenta de los argentinos le tenía miedo a la reacción de los principales hombres de La Casa. A los mismos a quienes su marido y después ella le habían hecho tantos encargos, muchos de ellos inconfesables, a esos mismos ahora les temía por su posible reacción, por todo lo que sabían, por su capacidad de modificar las cosas o la apariencia de las cosas. Lo que hizo fue encargarle a Zannini la conformación de un nuevo sistema de Inteligencia. Un sistema cuya cabeza iba a ser el propio Zannini, pero que iba a ser comandado por el general César Milani, con la asistencia de la Policía Aeroportuaria y del sector de la SIDE al que sabía leal, es decir, al que conducía Pocino. Es por eso que Milani fue ascendido, el 4 de julio, a jefe del Estado Mayor del Ejército, y conservando su vieja misión de manejar el espionaje de las fuerzas armadas. En teoría, la Inteligencia militar se dedicaba a tareas vinculadas al control fronterizo y territorial, a la planificación de planes estratégicos de Defensa y análisis de riesgos no sólo militares sino también de territorio y hasta de medio ambiente. La verdad es que los militares ya tenían cientos de espías. La mayoría de ellos trabaja en brigadas repartidas por todo el país y hacían tareas de seguimientos de medios y algunos personales. Un puñado de años atrás habían sido detectados algunos espías de la Marina infiltrados en organizaciones de derechos humanos en Trelew. Parecía poca cosa, por ahora, pero no había que subestimarlos y menos aún con el presupuesto que tenían y que no paraba de aumentar. En 2012 la Inteligencia militar había gastado 340 millones de pesos y en 2013 iba a insumir casi 450 millones, con lo que se acercaba peligrosamente a equiparar el gasto de la SIDE. Eran gastos reservados, igualmente sin control, que se podían usar para espiar o simplemente para llevárselos a la casa. Nadie ajeno al general sabía para qué se estaban usando.

¿Iba Milani a reemplazar a la SIDE? De hecho, de a poco, ya lo estaba haciendo. (…)

En diciembre ya estaba todo definido. La justicia descontrolada, la sospecha de una confabulación permanente y Jaime sin canales de comunicación con la Casa Rosada. Ni él, ni Larcher. Los dos estaban desenganchados.

¿Qué fue de la vida de Javier Fernández? El gran lobista de La

Casa en Tribunales también quedó suelto. Llevaba dos semanas sin recibir ni llamados ni quejas ni encargos de ningún tipo. Naturalmente, s abía de la tensión, de los lamentos de Cristina, de sus rencores más o menos secretos en contra de todos ellos. La primera semana de diciembre, después de tanto llamar y llamar, Javier Fernández supo lo que quería saber. Que todo había terminado. Que era parte del pasado. Le explicaron que Cristina no iba a atenderlo más. Así de simple y breve. Otro desenganchado, como su amigo Darío Richarte, que pocos meses más tarde iba a abandonar la defensa de todos los funcionarios oficialistas.

Para completar el cuadro de fin de ciclo, Jaime recibió un mensaje de texto en uno de sus celulares. Decía así: Jaimito cagaste, Scioli y Matzkin se pudrieron y te van a liquidar. El Chorizo Rodríguez ya está laburando. Chau gatito, tu amigo Iván Velázquez. (…) El 17 de diciembre se anunció el cambio en la conducción. Y un día después, el 18, Parrilli citó a Jaime a su despacho del quinto piso. Se conocían desde hacía muchos años. Habían compartido la sala de espera para ingresar al despacho de Néstor Kirchner. Los dos tenían raíces sicilianas.

La primera reunión generó una segunda y una tercera. Varias veces se tuvieron que sentar cara a cara para planear «la transición». De las primeras reuniones pareció quedar en claro que ninguna de las partes quería una ruptura traumática. Por eso nadie hablaba de Jaime en público. No lo nombraba el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Ni Aníbal Fernández, que se había quedado con el puesto de Parrilli y la vocería real del gobierno. Tampoco lo nombró Cristina, ni Timerman, ni nadie.

La salida negociada era la siguiente. Jaime iba a renunciar a su cargo de director general de Operaciones, que quedaba en manos de su archienemigo interno, Fernando Pocino. Jaime debía vaciar e irse de la oficina de la calle 25 de Mayo. Pero no iba a renunciar a la Secretaría; no todavía. Iba a mantener su oficina de la base de Estados Unidos, donde todavía gobernaba su amigo Garnica. Su oficina es un decir: su cueva, en realidad, aunque seguramente ya quedaba poco de lo que había sido su cueva. También se acordó que Jaime iniciaría los trámites para jubilarse. Iniciarlos no era concretarlos; apenas era dar el primer paso. Pedirle a la Caja de Seguridad de la Policía Federal que empezara a calcular su jubilación. A esa caja habían ido todos los aportes jubilatorios de Horacio Antonio Stiuso desde diciembre de 1972. Exactamente desde hacía 42 años. Lo que acordaron fue que Jaime se iba a tomar unas largas vacaciones, hasta que bajara la tensión. Y que después se quedaría quieto, lo más quieto posible. Que iba a esperar silencioso y manso hasta las elecciones de octubre, las que iban a definir al nuevo Presidente. Después ya no sería asunto de Cristina ni de Parrilli.

—¿Acuerdo de sicilianos? —le dijo Jaime al despedirse.

—Acuerdo de sicilianos —lo saludó Parrilli.

Fuente: Clarin.com, 28/02/15.

.