Números primos, claves y grandes números

abril 6, 2014

Primos, claves y grandes números

Extraído de Selección de textos divulgativos, Ed. Anaya. Vol. IV.

Todos utilizamos claves secretas. Si encendemos el teléfono móvil, nos pide un PIN. Para acceder al correo electrónico, utilizamos una contraseña. Al sacar dinero del cajero automático con una tarjeta, necesitamos teclear un número personal.

Normalmente, las claves no se las comunicamos a nadie que no sea de absoluta confianza. Los bancos toman grandes precauciones cuando envían números secretos a sus clientes; si quieres comprobar cuáles son, no tienes más que preguntar. ¿Imaginas qué ocurriría si la gente tuviera la clave privada de las cuentas del supermillonario Bill Gates, por ejemplo?

Después de los bancos, quienes guardan más secretos son los militares y los espías. Hace dos mil años, cuando Julio César enviaba mensajes a sus generales lo hacía utilizando un código cifrado que había copiado de los egipcios, basado en cambiar unas letras por otras, siguiendo una regla de sustitución que variaba con cada mensaje. Aunque el sistema era bastante primitivo, casi un juego, resultaba eficaz, entre otras cosas, porque entonces no había mucha gente que supiera leer y escribir.

En este código de sustitución, el mensaje «NECESITAMOS REFUERZOS» se convertía, por ejemplo, en «FWUWLAMSEHLSKWXNWKRHL», desplazando ocho lugares a la izquierda la posición de las letras y utilizando la letra S como espacio, para complicar un poco las cosas. Quien recibía ‘el mensaje debía conocer la clave, que podía variar cada poco tiempo.

Con el tiempo, los códigos se hicieron cada vez más complicados y descifrar mensajes secretos comenzó a requerir mucho tiempo y trabajo. A partir del siglo XV, muchos científicos y nobles se entretenían en enviarse mensajes codificados, por el simple capricho de desafiar a los contrincantes. A veces se añadían tintas invisibles, diagramas o dibujos simbólicos, a los que se asignaba un papel especial. Eran tiempos en los que se buscaba la piedra filosofal, que convertiría en oro cualquier metal, y por toda Europa circulaban documentos que solo los expertos en esos símbolos sabían descifrar.

Pero los mensajes secretos más secretos eran los de los militares y los espías. Desde aquella época, raro era el ejército que no contara con encargados que codificaran y descodificaran mensajes, inventando claves cada vez más complejas. Muchos correos, a pie, a caballo o en barco, eran perseguidos para interceptar sus cartas en clave. Algunas tardaron años en descifrarse, y en siglo XIX el escritor Edgar Alan Poe, un experto en criptografía, consideraba que nunca podría escribirse un mensaje que no fuera descifrado por otro ser humano.

La llegada del teléfono y de la radio supuso una ventaja para los espías, pero también para los contraespías. Los primeros podían enviar mensajes secretos a gran distancia e instantáneamente, pero era difícil impedir que los segundos intervinieran la línea u oyesen la radio. Además, quien enviaba los mensajes nunca sabía si el mensaje había sido interceptado.

Eso llevó a buscar códigos y sistemas de cifrado cada vez más complicados, que se hicieron monstruosos. Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, los alemanes manejaban un diccionario de claves que tenía cerca de treinta y cinco mil palabras y reglas distintas. Incluso cuando se conocían las claves, descifrar un mensaje era una tarea muy costosa. Dependiendo del día, de la hora o de ciertas características especiales, como si el número de caracteres era o no múltiplo de cinco, una frase como «LAS GAVIOTAS VUELAN MUY ALTO» se podía convertir en «MAÑANA ATACAREMOS DESPUÉS DEL BOCADILLO» o «SE HAN ESTROPEADO LOS CAÑONES».

Como siempre, llegan las máquinas

Poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes construyeron una máquina de escribir especial, a la que llamaron Enigma, que convertía un mensaje cualquiera en un código secreto mediante un dispositivo electrónico.

Las claves eran tan variadas y cambiantes que solo había una posibilidad entre muchos trillones de adivinada por casualidad. Comenzó entonces una verdadera batalla en las sombras. Por un lado, los espías ingleses intentaron robar una Enigma. Por otro, los militares pidieron ayuda a los científicos para construir máquinas capaces de descodificar mensajes realizando cálculos y combinaciones miles de veces más rápido que cualquier ser humano. Así es como surgió uno de los primeros ordenadores, llamado Colossus.

Con ayuda de máquinas o sin ellas, descodificar mensajes cifrados fue fundamental para inclinar las batallas hacia uno u otro bando. Los japoneses, por ejemplo, utilizaron un sistema con cuarenta y cinco mil números de cinco cifras, cada uno de los cuales codificaba una palabra, una letra o una frase. A pesar de su dificultad, estos mensajes fueron descifrados por los primeros ordenadores; era una cuestión de potencia y rapidez de cálculo. Gracias a eso, los estadounidenses se anticiparon a uno de los ataques japoneses, lo que decidió el curso de la guerra.

Desde esa época comenzó una guerra sorda entre los espías, diplomáticos y militares, cada vez con ordenadores más potentes y rápidos. Si un bando disponía de una máquina capaz de generar claves complicadas, el otro trataba de hacerse con otra más potente capaz de descifradas. La cuestión que todos los científicos se preguntaban era: ¿Existirá algún procedimiento para codificar un mensaje que no pueda ser descifrado por ninguna máquina, por poderosa que sea, al cabo de un tiempo razonable? (Digamos, ¿mil años?).

Antes de responder esta pregunta, es interesante contar una anécdota para saber cómo funcionan las claves secretas.

Mensajes indios

También durante la Segunda Guerra Mundial, a alguien se le ocurrió una idea genial: pedir ayuda a los indios dakota para codificar mensajes secretos. El asunto era sencillo. Alguien dictaba a un indio dakota una orden como, por ejemplo, «MAÑANA LLEGA EL BARCO CON PROVISIONES». El indio la traducía a su idioma y la dictaba por teléfono. Pongamos por caso, se leía como «DAQ-LABA’NAATAN-DULUQ-CHEETAQ». Al otro lado del teléfono había otro indio dakota que escuchaba el mensaje y lo volvía a traducir al idioma original.

¡Era asombrosamente simple! Ya no importaba que el enemigo escuchara los mensajes, porque solo un indio dakota podía descifrados. La ventaja del lenguaje dakota era triple: solo había indios dakota en Estados Unidos, era un idioma que nunca se había escrito y solo lo conocían los dakota. Esto es lo que se llama un mensaje público: no importa que lo oiga la gente porque casi nadie lo entendería.

Secuestrar a un indio dakota se convirtió para el ejército japonés en algo tan obsesivo como para los ingleses robar una Enigma, porque solo un dakota podía entender ese mensaje público. Curiosamente, gracias a los códigos cifrados esos soldados indios se convirtieron en personas valiosísimas en Estados Unidos, cuando siempre habían estado marginados. Hay una película, llamada Windtalkers, que cuenta precisamente la historia de uno de estos indios.

A través de los indios dakota se comprendió que el meollo del secreto de un mensaje secreto no está en que se intercepte, sino en que no haya nadie (¡ni nada!, ¡ni siquiera una maquinal) que pueda descifrado, a no ser que se conozca la clave. Y aquí es donde volvemos a la pregunta: ¿Es posible codificar un mensaje público que no sea descifrado ni siquiera por un ordenador potente, al cabo de mil años de cálculos super rápidos?

Aquí intervienen las matemáticas

Estamos tan acostumbrados a los números que muchas veces no nos detenemos a pensar en las posibilidades que encierran.

Si diez personas deciden sentarse en un banco del parque con todas las combinaciones posibles, el número de formas distintas en que pueden hacerlo es de 3 628 800. Si lograran hacer un cambio por segundo, sin dormir, comer ni parar por ningún motivo, eso les llevaría nada menos que cuarenta y dos días.

Si en lugar de ser diez, son veinte personas, y deciden hacer todas las combinaciones posibles, llegarán al pasmoso número 2432902008176640000, que los matemáticos leen en notación científica como 2,4.1018 y que los mortales llamamos, sencillamente, «dos trillones y medio». Para que esas veinte personas consigan sentarse de todas las formas posibles, a razón de un cambio por segundo, necesitaríamos 77 146 816 596 años. O sea, ¡unas dieciocho veces la edad que tiene el planeta Tierra!

Si el número de personas asciende a 100, el número de combinaciones posible asciende a 9,33.10157 y el número de años sube a 2,96 1015. Realmente, en este punto hemos perdido toda capacidad de imaginación. No hay nada en el universo, ni siquiera electrones suficientes, que justifique utilizar ese número en algo contable…

A partir de 1015, los matemáticos consideran que ese número es «grande». Es cierto que los superordenadores actuales son realmente potentes y que pueden realizar trillones de operaciones por segundo. Pero aunque una máquina fuera capaz de efectuar sextillones de cálculos por segundo, aun trabajando durante miles de años, no podría encontrar algo que está bien escondido. La clave está en ocultarlo bien.

Las primeras claves numéricas

Si alguien codificara letra a letra El Quijote, siguiendo un sistema como el utilizado por Julio César, descifrado sería un juego largo e incómodo, pero sencillo. También lo sería si sustituyera cada letra por un cierto número. Todos los códigos de sustitución y desplazamiento son fáciles de destripar con solo hacer un análisis estadístico de letras. En español, la E es la que aparece más veces, seguida de la A, por ejemplo.

El asunto se complica si sustituimos y ocultamos siguiendo una clave y una operación. Por ejemplo, la frase «En un lugar… » se puede sustituir por «112028201828133425». Hasta aquí, se ha hecho una simple sustitución, fácil de descubrir. Pero si esa serie se divide en grupos de nueve (11202820828133425) y después se le suma una clave secreta (pongamos por caso 740321821896110942), eliminando la primera cifra de cada grupo si al sumar se obtienen más de nueve cifras, se obtiene el mensaje 852350022724244367.

Aquí ya no hay regla estadística que valga. Si se conoce la clave, lo que hay que hacer para restaurar el mensaje original es primero restar y luego descodificar. Pero si no se conoce la clave, descifrar el mensaje es un quebradero de cabeza. En esta doble operación de sustituir y operar se basaban muchos códigos secretos de la época en que no había ordenadores.

Sin embargo, para un ordenador descifrar este mensaje resulta una tarea relativamente sencilla. Es cuestión de probar miles de millones de combinaciones y aplicar reglas estadísticas, y una máquina suma y multiplica cifras a una velocidad pasmosa, con lo que, al final, destripa cualquier mensaje de este tipo.

Cuando se pidió ayuda a los matemáticos, estos pensaron en una tarea difícil incluso para un ordenador. E inmediatamente recurrieron a los números primos.

La dificultad de los grandes primos

Como es sabido, un número primo es aquel que no tiene más divisores que sí mismo y la unidad. Para saber si un número es o no primo (y son candidatos teóricos los que no acaban en 0, cifra par o 5), un procedimiento eficaz consiste en probar a dividido por todos los números enteros que sean impares y menores que su raíz cuadrada. Para 2011, por ejemplo, habrá que hacer 21 tanteos; al no encontrar ningún divisor, diremos que 2011 es primo.

Hacer 21 divisiones y comprobaciones es muy simple para un ordenador. Tarda apenas un microsegundo. El asunto lo complicamos un poco si queremos comprobar si el número 2467043539 es o no primo, porque habría que hacer 24834 divisiones. Con un número de diecisiete dígitos, el número de divisiones asciende a 150 millones. Y si el número tiene cien cifras, los ensayos son ya 1050. Todavía no entramos en el territorio de los números grandes, pero falta poco…

Con números de 128 o de 256 cifras, el asunto se complicará enormemente. (En realidad, las cosas no son del todo así. Es mucho más sencillo saber si un número es primo que calcular cuáles son sus divisores, porque los matemáticos han desarrollado procedimientos muy poderosos que no viene a cuento describir aquí). Con esos métodos, saber si un número impar de 200 cifras es primo (en caso de que lo sea) requiere varios minutos de tiempo en su superordenador. Pero determinar cuáles son sus dos divisores de 100 cifras requeriría en esa misma máquina ¡varios millones de años de funcionamiento!

A secretos colosales, números colosales

En 1977, el célebre divulgador matemático Martin Gardner propuso un problema que hoy es famoso: encontrar los factores de un número primo de 129 cifras y, con ello, descifrar un mensaje oculto en una clave. Consideraba entonces altamente improbable que alguien lograra factorizar ese número con los métodos de trabajo existentes en la época. Pero diecisiete años más tarde, utilizando la potencia de cálculo de cientos de ordenadores trabajando conjuntamente a través de internet, se logró encontrar sus divisores y descifrar el mensaje original, que tenía cuarenta letras.

Para mayor seguridad, hoy en día las “claves de encriptación” de documentos muy secretos maneja números primos de 230 cifras. Estos números son públicos; es decir, cualquiera (casi cualquiera, podríamos decir) puede utilizarlos para enviar mensajes, pero solo quienes conozcan sus factores pueden descifrarlos. Y se confía en que esos factores no sean calculados ni descubiertos en un plazo de tiempo prudencial.

El código pin de nuestro teléfono móvil suele constar de cuatro cifras; si lo perdemos y alguien intenta ponerlo en funcionamiento, dispone de tres intentos. En caso de no acertar con el pin, el teléfono se bloquea y para reactivado se necesita un código puk que ya tiene ocho dígitos. Es una muy buena medida de seguridad; a menos que nos roben el puk, desbloquear el teléfono resulta casi imposible para un profano.

Pero nuestro teléfono móvil es un pequeño secreto. Las cuentas de nuestro banco están protegidas con códigos de seguridad que son mucho más difíciles de descifrar, porque constituyen un secreto algo mayor. Y los datos o noticias que circulan entre poderosas corporaciones económicas y militares son verdaderamente secretos y sus usuarios consideran que deben ser indescifrables. No es extraño que estén codificados con números de más de doscientas cifras.

Actualmente, con al auge del correo electrónico y de Internet, hay dos rasgos que tienen que ver con el cifrado de datos: la autenticidad y la ocultación.

La autenticidad trata de garantizar que la persona que remite un documento es quien realmente dice ser. Durante siglos, esto se ha conseguido mediante la firma autógrafa; es decir, el conjunto de garabatos escritos con el que nos identificamos al firmar.

Cuando hace años se popularizó el uso del DNI, con un número, cualquiera podía inventarse al instante uno como, por ejemplo, 3602466. Posteriormente, se añadió una letra de control para garantizar que ese número fuese válido, y así se creó el NIF. Esa letra añadida se obtiene haciendo la división entera del DNI entre 23, tomando el resto y asignando a ese resto una letra siguiendo cierto criterio: A=3, B= 11, C=20, D=9, etc. En principio, podría pensarse que cualquiera que sepa dividir y conozca la tabla de asignación podría inventarse un NIF, con un número y su correspondiente letra.

Como el NIF no sirve para identificar a una persona, ya se han puesto en marcha procedimientos para garantizar la autenticidad de los firmantes, sobre todo si operan a través de Internet. Es el caso de la firma electrónica, un código de caracteres generado por procedimientos matemáticos en los que intervienen números primos larguísimos, casi imposibles de factorizar. Es muy probable que, dentro de unos años, tus documentos electrónicos aparezcan firmados con una ristra de letras y números similar a 8026565789035dc927a7428cd1360572fe…, y así hasta 166 caracteres.

El segundo aspecto, el de la ocultación, es el que se refiere al cifrado del contenido de los mensajes. Como es fácil de suponer, disponer de un código secreto indescifrable solo está al alcance de quienes tienen secretos que guardar y disponen de ordenadores muy potentes.

Para acabar, ¿vale tanto un secreto?

Por encima de nuestras cabezas, a la velocidad de la luz, cabalgando por satélites, cables y antenas, viajan billones de datos cifrados que contienen secretos económicos, científicos y militares. Son codificados y descodificados por potentes ordenadores, que operan con números primos titánicos’. Estas máquinas son manejadas por hombres y mujeres muy inteligentes, a veces geniales, que han dedicado parte de sus vidas a esconder una información que consideran muy valiosa, para que otros hombres y mujeres, también geniales, no puedan descifrada en sus vidas, aunque dediquen su existencia a ello.

Desde cierto punto de vista, resulta asombroso que haya seres humanos capaces de plantear problemas que otros humanos no puedan resolver jamás, ni siquiera con ayuda de superordenadores.

Desde otro punto de vista, quizá resulte absurdo. Mientras se construyen mensajes que se consideran invulnerables, estamos indefensos ante el ataque de un virus. Por otra parte, esta batalla resulta tan antigua como la de la espada contra el escudo.

Al escribir estas líneas se tienen noticias de que el número primo más grande conocido hasta la fecha es el 230402457-1, que convierte en liliputienses los números grandes de los que hemos hablado antes y que ha sido obtenido, naturalmente, con ayuda de una máquina. Por otro lado, se habla ya de los futuros ordenadores cuánticos, que aseguran serán capaces de resolver en pocas horas tareas que los superordenadores actuales tardarían miles de años en llevar a cabo.

¿Se podrá descifrar en algún momento un mensaje que en otro momento se considere indescifrable? Quizá la respuesta sea, como diría Julio César si supiera multiplicar, 52443644 2252 7256225254304440 7422 543022384644.

El asunto está en si tanto secreto merece, de verdad, tanto esfuerzo.

– – – – – – – – –

—————————————-

Cambie sus claves periódicamente

La primera medida de seguridad en Internet (y en todo medio electrónico) es la Clave, en otros sitios conocida como el PIN (personal Identificatión Number) o número de identificación personal. Sin embargo, la mayoría de las personas no cambia su clave nunca.

Fórmese el hábito de cambiar su clave con periodicidad. En algunos servicios le «obligan» a cambiar la clave cada cierto tiempo, por lo general en forma semestral. Sin embargo es indispensable que usted forme el hábito de cambiar su clave por lo menos una ves al mes, la de todos sus servicios: bancaria, acceso a Internet, correo, etc.

Use una combinación de letras y números, y tenga en cuenta que en algunos servicios se reconocen y distinguen las mayúsculas de las minúsculas. Si puede, haga uso de caracteres especiales también, como los signos de más y menos.

En el caso de los Pines bancarios, que solo son números, se recomienda cambiarla con mayor frecuencia.

Fuente: DeltaAsesores.com

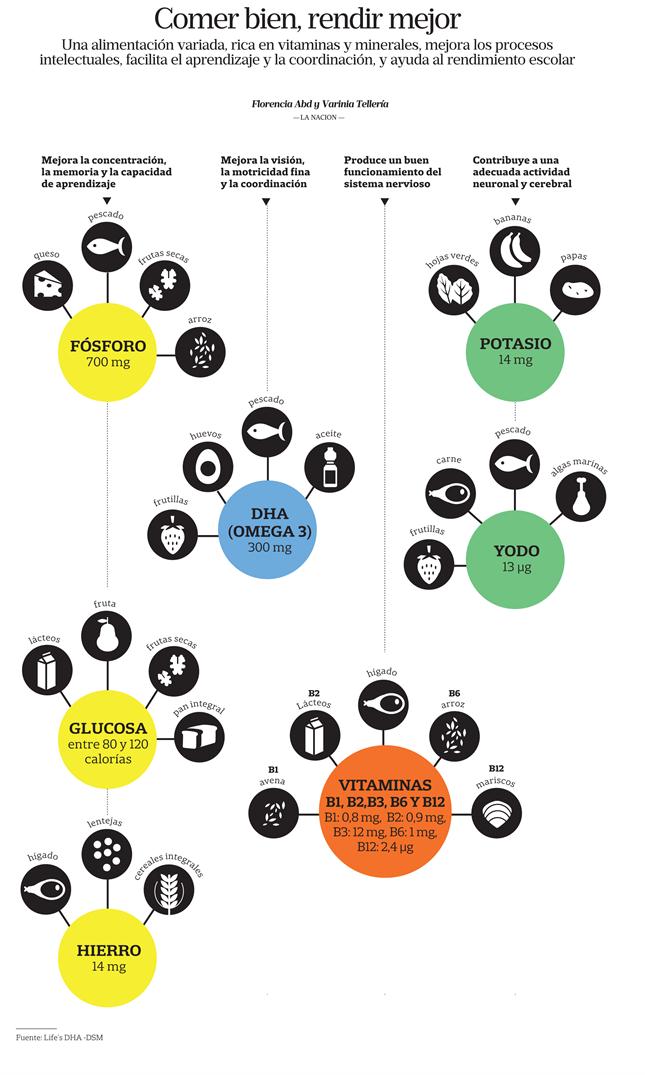

Comer bien

abril 5, 2014

Fuente: la Nación, 05/04/14.

Longevidad Hispana

abril 5, 2014

La longevidad de los latinos desconcierta a los expertos.

La longevidad de los latinos desconcierta a los expertos.

Por Miriam Jordan.

Trinidad de León tiene 93 años. Luego de décadas trabajando en los soleados campos de coliflores y fresas en California, su piel se volvió como cuero, ya no escucha tan bien y su cuerpo se redujo un poco. Sin embargo, según su hija, es más fuerte que sus ocho hijos juntos. «Hace dos caminatas por día» en su barrio de Oceanside, California, agrega su hija de 57 años, María de León. «Solo».

La razón por la que hispanos como de León —muchos de ellos pobres, sin mucha educación formal y sin seguro médico— viven largas vidas y llegan a la vejez fuertes es algo que desde hace mucho confunde a los profesionales de la salud, académicos y otros expertos. La semana pasada, los primeros datos sobre la expectativa de vida de los hispanos en Estados Unidos mostraron que viven en promedio 2,5 años más que los blancos no hispanos y casi ocho años más que los negros.

La expectativa de vida para los hispanos es de casi 81 años, comparada con 78 para los blancos y un poco menos de 73 para los negros. En conjunto, los habitantes de EE.UU. pueden esperar vivir 77,7 años, según el informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

«Los hallazgos pueden implicar que la población hispana es en general más saludable» que la negra y la blanca a pesar de su bajo estatus socioeconómico, explica Elizabeth Arias, principal autora del informe.

Algunos expertos advierten, sin embargo, que a medida que la inmigración se desacelera y la asimilación se incrementa, la ventaja de los hispanos podría no durar para siempre.

Aunque no hay ninguna explicación concluyente para la longevidad de los latinos, posibles razones tienen que ver con la migración, la cultura y el estilo de vida.

Una teoría sostiene que los inmigrantes son un grupo autoseleccionado de personas vigorosas, que están preparadas física y mentalmente para viajar a una nueva tierra y por lo tanto tienden a ser más sanos que sus familias en sus países de origen. De hecho, los latinos de EE.UU. viven cuatro años más que los mexicanos y dos más que los cubanos en sus respectivos países, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Alrededor de dos tercios de todos los latinos en EE.UU. son de origen mexicano.

Los hispanos son ahora la minoría más grande en Estados Unidos y el grupo de crecimiento más rápido. Representan 15% de la población de EE.UU. y alrededor de 40% de ellos son inmigrantes.

Otra teoría explica que los hispanos en EE.UU. viven más que los blancos y los negros porque es más probable que coman dietas saludables, hagan ejercicio y pertenezcan a redes sociales que los apoyan.

«Muchos hispanos son pobres y no están bien educados, pero normalmente comen comida casera y hacen trabajos físicos«, explica el doctor J. Mario Molina, presidente ejecutivo de Molina Healthcare Inc., de Long Beach, California, que atiende mayoritariamente a pacientes de bajos ingresos.

De León, que vino a EE.UU. con 35 años sin educación formal, subsistió, según su hija, en base a frijoles, maíz y «un poco» de carne durante la mayor parte de su vida. Recoger frutas y vegetales, aunque era arduo, lo ayudó a mantenerse en forma.

El término «paradoja epidemiológica hispana» fue acuñado en 1986 por Kyriakos Markides, un profesor de la faculta de medicina de la Universidad de Texas en Galveston, luego de que encontrara bajas tasas de mortalidad y buenos niveles de salud en los hispanos del sudoeste de EE.UU. Entonces, «parecía paradójico que una población tan desfavorecida pudiera vivir por tanto tiempo y estar relativamente saludable», explicó.

A comienzos de esta década, estudios hechos en California por David Hayes-Bautista, un profesor en el Centro para el Estudio de la Salud y Cultura Latina de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Angeles, encontró patrones similares.

«Por primera vez tenemos estimaciones nacionales aceptables que respaldan lo que sospechamos por mucho tiempo», dice el profesor Markides en referencia a los informes del CDC. «Los hispanos pueden vivir mucho tiempo», aseguró.

Pero el fenómeno quizás no tenga la capacidad de durar. Las ventajas en materia de salud de los latinos por sobre los blancos y los negros en EE.UU. podrían disminuir o desaparecer totalmente a medida que declina la inmigración y las sucesivas generaciones de hispanos se asimilan más y más.

Las investigaciones muestran que los hispanos nacidos en EE.UU. tienen peores resultados en cuanto a su salud que los latinos que nacieron fuera del país, incluyendo una mayor frecuencia de diabetes y obesidad. También es más probable que fumen, beban y utilicen drogas ilegales. El embarazo adolescente es más común entre las latinas nacidas en EE.UU. que entre las inmigrantes.

«A medida que la gente se acultura, adopta el estilo de vida estadounidense: se vuelve más sedentaria y come comida rápida», explica Molina. «La gente se ve más estadounidense cuanto más tiempo su familia ha pasado aquí», agrega.

La esposa de de León, que murió hace cuatro años, vivió hasta los 87 años. Varios de sus ocho hijos tienen diabetes, dice su hija María. Sus nietos disfrutan la comida mexicana, igual que su abuelo.

«Pero aman las hamburguesas y comen comida precocinada», admite María.

Fuente: The Wall Street Journal, 2010.

Trinidad de León, de 93 años, con sus hijas María (izq.) y Ofelia.

Cómo Potenciar sus Ingresos e Inversiones

abril 4, 2014

Cómo Potenciar sus Ingresos e Inversiones

Manual de Economía Personal. Cómo Potenciar sus Ingresos e …

|

Title |

Manual de Economía Personal. Cómo Potenciar sus Ingresos e Inversiones |

|

Author |

|

|

Publisher |

Editorial Dunken, 2013 |

|

ISBN |

987026977X, 9789870269779 |

|

Length |

168 pages |

¿Jubilarse?

abril 4, 2014

Por qué los ricos nunca se jubilan.

Por Robert Frank.

Para muchos estadounidenses, la idea de jubilarse hace tiempo que pasó al olvido. Los menguantes ahorros, el mínimo crecimiento salarial, las fallidas inversiones y los crecientes precios suponen que muchas personas seguirán trabajando después de los 60 ó 70 años. La Gran Recesión ha hecho el retiro incluso más remoto.

En cuanto a los ricos, bueno, todavía se pueden jubilar a lo grande.

Un estudio reciente de Barclay´s Wealth, titulado «The Illusion: How the Wealthy are Redifining Their Retirement» (algo así como «La Ilusión: Cómo los Ricos Están Redefiniendo su Retiro»), sugiere que incluso los millonarios y los multimillonarios están planificando una vida de trabajo. Y las razones son sorprendentes.

La encuesta, en la que participaron 2.000 personas con al menos US$1,5 millones en activos invertibles, determinó que el 54% de los millonarios afirma que quieren seguir trabajando durante su jubilación. Incluso los más adinerados no quieren dejar de trabajar. En todo el mundo, el 60% de quienes tienen al menos un patrimonio de US$15 millones planean seguir involucrados en el trabajo «independientemente de la edad».

Barclays les llama «Nevertirees» (los que nunca se retiran). Una de las razones es el aumento de la esperanza de vida, además de la creciente incertidumbre financiera. Pero el estudio indica que uno de los principales motivos por los que los ricos quieren seguir trabajando es porque disfrutan con ello.

Greg Davies, director de Finanzas del Comportamiento en Barclays Wealth, dijo que «para muchos, su vida laboral es una parte importante de quiénes son, es algo de lo que obtienen autoestima y valor, y no solamente algo que tienen que hacer hasta que puedan disfrutar de un retiro placentero».

El estudio cita a Dick Pyle, quien lanzó dos negocios cuando tenía más de 60 años, incluyendo truffle-tree.com: «No me podía imaginar a mí mismo sin trabajar y no se me pasó por la cabeza la idea de la jubilación. Cuando cumplí los 60 años, me pareció un buen momento para reevaluar las cosas y comenzar un nuevo negocio al que poder dedicar el tiempo».

Para algunos, esta postura podría parecerles un egoismo sin límites disfrazado de disfrute personal y «pasiones». Para la mayoría de la gente, el trabajo es difícil, estresante y tedioso. ¿No tienen ya suficiente estos millonarios? (A lo cual me gustaría añadir, nunca hay suficiente).

Pero los emprendedores –que representan la mayoría de los ricos— pueden ser diferentes. He entrevistado suficientes para saber que para ellos, el trabajo es su diversión, y su diversión es su trabajo. No calificaría a su trabajo de «divertido». Pero les define. Nunca dejan de buscar la próxima necesidad comercial o de reinventar una industria, o una compañía que reestructurar o un acuerdo exitoso.

Puede que sea trabajo. Pero no se pueden imaginar la vida sin él, no importa la edad que tengan.

Fuente: The Wall Street Journal. 2010.

Errores frecuentes en Planificación Financiera

abril 3, 2014

Evite caer en estor errores y ahorrará mucho tiempo y dinero.

Los 17 errores más comunes en Planificación Financiera.

Presentación completa: Errores-comunes-en-Planificación-Financiera-vpp

John Napier (1550- 1617)

abril 3, 2014

El 4 de abril de 1617, hace 397 años, fallece en Edimburgo (Escocia, Reino Unido) John Napier, filósofo y matemático británico inventor de los logaritmos.

John Napier (Neper), barón de Merchiston (Edimburgo, 1550- 1617) fue un matemático escocés, reconocido por ser el primero en definir los logaritmos. También hizo común el uso del punto decimal en las operaciones aritméticas.

Biografía

Nació en el año 1550 en el castillo de Merchiston (Edimburgo). A los trece años, en 1563 comenzó sus estudios en la Universidad de Saint-Andrews, de la que salió años más tarde para viajar por el continente europeo.

De regreso a Merchiston en 1571 contrajo matrimonio al año siguiente, administrando a partir de entonces los bienes de la familia por encargo de su padre, al tiempo que continuaba sus estudios de matemáticas y teología.

A pesar de haber pasado a la posteridad por sus contribuciones en el campo de las matemáticas, para Napier era ésta una actividad de distracción siendo su preocupación fundamental la exégesis del Apocalipsis, a la que se consagró desde su estancia en el colegio. Fruto de esta labor fue su publicación Descubrimientos de todos los secretos del Apocalipsis de San Juan, por dos tratados: uno que busca y prueba la verdadera interpretación, y otro que aplica al texto esta interpretación parafrásticamente e históricamente. La originalidad de su estudio es la aplicación del formalismo matemático en la argumentación, de modo que admitiendo ciertos postulados, llega a demostrar sus proposiciones. Entre ellas, Napier predijo el fin del mundo para los años 1668 a 1700.

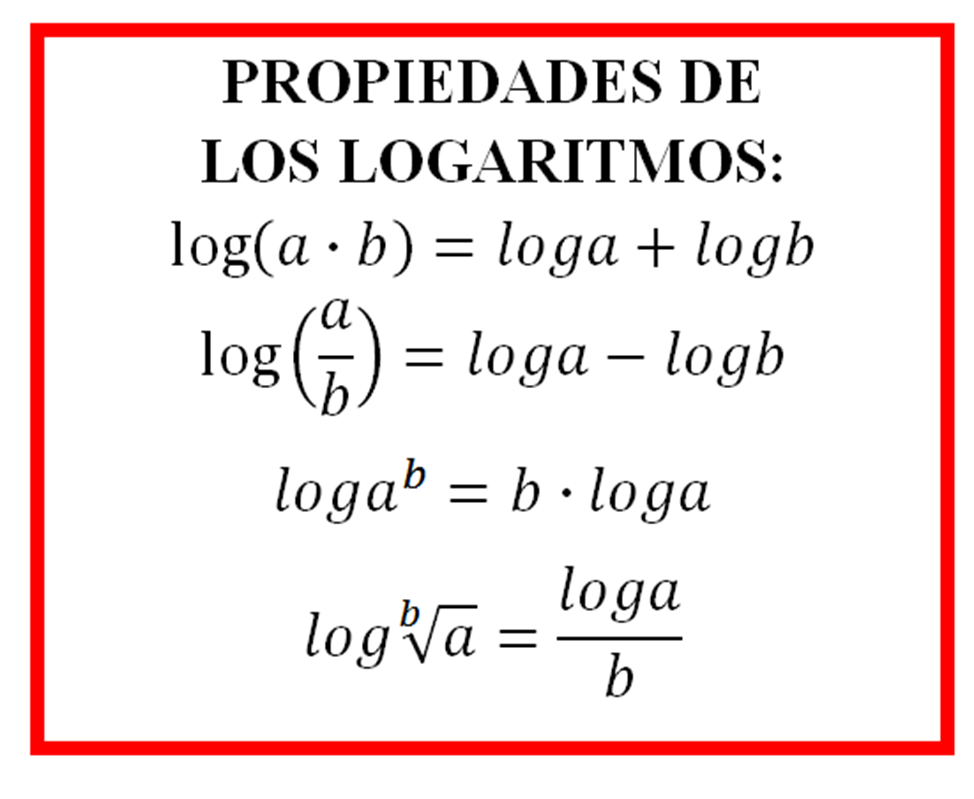

En 1614 Napier publica su obra Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio, ejusque usus in utroque Trigonometría; ut etiam in omni logística mathematica, amplissimi, facillimi, et expeditissimi explicatio, en la que da a conocer los logaritmos que él llamó «números artificiales».

Merced a estos números las multiplicaciones pueden sustituirse por sumas, las divisiones por restas, las potencias por productos y las raíces por divisiones, lo que no sólo simplificó enormemente la realización manual de los cálculos matemáticos, sino que permitió realizar otros que sin su invención no habrían sido posibles.

En 1617 apareció su obra Rabdologiæ seu numerationis per virgulas libri duo: cum appendice expeditissimo multiplicationis promptuario, quibus accesit et arithmeticæ localis liber unus, en la que describe el ábaco neperiano.

Una cita de Pierre-Simon Laplace hace mención y honor al descubrimiento y aplicación de los logaritmos por Napier: “Con la reducción del trabajo de varios meses de cálculo a unos pocos días, el invento de los logaritmos parece haber duplicado la vida de los astrónomos.”

Referencia bibliográfica: Boyer, Carl B.; Merzbach, Uta C. (1991), A History of Mathematics, Wiley.

Adaptado de: Boyer, Carl (1991), Wikipedia y otras.

Las malas prácticas cuestan dinero y reputación

abril 3, 2014

Las malas prácticas suelen costar dinero y reputación.

Por Carlos Pursals.

Hemos sabido esta semana que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) [España], ha impuesto más de 2 millones de euros en multas a 13 compañías cotizadas, miembros de consejos de administración y sociedad de valores.

El denominador común de todas estas sanciones han sido malas prácticas realizadas por las empresas o por sus directivos. Entre éstos se encuentran el Banco de Santander, Pescanova y su expresidente, CajaMadrid Bolsa, Fergo Aisa y algunos miembros de su consejo de administración, Fiatc, Parquesol, Banco Caixa Geral, entre otros.

Como siempre podemos pensar que estas malas prácticas “han salido baratas” ya que seguro que los beneficios obtenidos han siso superiores a las multas impuestas, pero lo que la reputación de estas marcas no podrán esconder es que “han quedado tocadas”.

También se podrá decir por parte de los implicados que las multas se pueden recurrir y que de momento “son inocentes”. Es cierto pero, si la reputación es el prestigio consolidado a lo largo del tiempo por una marca ante sus stakeholders por las acciones que lleva a cabo, está claro que en este caso el prestigio conseguido después de estas sanciones no es muy alto que digamos.

Una vez más vuelve a quedar sobre la mesa que la reputación de una marca está construida por las personas que la gestionan y que las malas prácticas directivas afectan a la reputación de la marca.

Fuente: Reputación de Marca, 02/04/14.

—————————————————————

Reputación de marca

Reputación de marca hace referencia a la percepción buena o mala que las personas (consumidores) pueden tener sobre una marca corporativa, de producto o de servicio. La percepción sobre algo o alguien nos llega a través de imágenes, impresiones o sensaciones externas. La reputación de las marcas es influida de manera creciente y significativa por la reputación online a partir de los clima de opinión generados por los usuarios en su los diferentes contextos de sociabilidad online.

También se ha definido como: «La construcción social alrededor de la credibilidad, fiabilidad, moralidad y coherencia que se tiene de una persona, ente, organismo, institución, empresa, etc. Esto es, la reputación sólo es parcialmente controlable ya que se crea y recrea a partir de las percepciones que conforman un estado de opinión, consideración y valoración de otros, a partir de las decisiones y comportamientos ético-morales y/o profesionales. Asimismo se puede sostener que la reputación es una construcción social, un producto creado y acumulado de forma colectiva y que de manera inevitable tiene efectos positivos o negativos sobre el despliegue social, económico, etc. al tener una evidente connotación pública«.

La reputación y las empresas

La preocupación en las empresas sobre la reputación de estas mismas o de sus marcas comerciales ha existido siempre, no obstante es en los años treinta con la aparición del Branding que aparecen las primeras técnicas de gestión de la reputación.

El Branding es la primera disciplina relacionada con las marcas corporativas que se preocupa de la forma en las que las personas percibirán a estas marcas y por lo tanto se preocupa de la reputación que estas lograrán.

Para trabajar en la reputación de una organización es importante tener bien definidos cuáles son los atributos y ventajas que posee la empresa ante otras organizaciones, con esto sabremos cuáles son sus cualidades y se buscará el afianzamiento en el mercado creando en los públicos esa imagen sólida que ayudará al mejoramiento progresivo de su reputación.

Técnicas actuales

En la actualidad nuevas técnicas de reputación como las usadas en reputación online, o «reputación digital», están ayudando a potenciar la sensibilidad de grandes, medianas y pequeñas empresas sobre la necesidad de controlar y gestionar su reputación afín de poder tomar mejores decisión y de entender mejor al consumidor.

Para entender en la actualidad como funcionan estas empresas y sus softwares, hemos de saber que hay tres pilares fundamentales en los que se basan:

Investigación

El primer paso para controlar la reputación de marca es entender en qué estado se encuentra. Para ello es recomendable retroceder como mínimo un año atrás para mostrar a la empresa cual es la reputación percibida por el consumidor.

Con esto se deberá analizar el posicionamiento que tiene la compañía tanto en sus públicos internos como externos, saber cómo es percibida la empresa, como la recuerdan y si en realidad la imagen que quiere proyectar es la que está trasmitiendo a sus públicos.

Monitorización (control)

Una vez entendida cual es la reputación de una marca, se inicia un proceso de monitorización que controla lo que se dice de esta marca paralelamente al trabajo de branding, comunicación y marketing que la empresa ha decidido poner en marcha.

El seguimiento de medios nos ayudara a tener una perspectiva mucho más amplia sobre lo que piensan los públicos clave, por ende la empresa debe ser consciente de la importancia que tienen los medios y cómo influyen en los públicos a la hora de tomar una decisión al elegir entre una marca u otra, sabiendo ya lo que los medios cuentan de la empresa se puede tener una imagen previa de cómo es percibida la organización.

La técnica de monitorización o monitoring es una técnica cuyo origen deriva del Clipping o press-clipping tradicionales, pero a diferencia de estos el objetivo de la monitorización no es el de mostrar los documentos recogidos si no el de analizarlos y ofrecer herramientas estadísticas útiles para la toma de decisiones.

Este proceso de monitorización debe centrarse en el máximo número de canales y medios posibles a fin de poder ofrecer datos más fiables, entendiendo por canales: internet, prensa impresa tradicional, televisión y radio. Cuantos más canales y medios más precisos seremos en la toma de decisiones.

Durante el proceso de monitoring las empresas que lo ofrecen facilitan datos estadísticos relacionados con la reputación (percepción), pero también relacionados con el impacto y con el entorno en el que aparecen las marcas. Este entorno también es determinante para entender porque una reputación puede ser mala o buena.

Durante este proceso, los software de estas empresas permiten por incluso identificar en que zonas geográficas o que personas están influyendo en la reputación de las marcas.

Gestión de la reputación

La gestión de la reputación de marca no hace referencia a cómo piensan en la forma de manipular la reputación sino que se refiere a las técnicas que la empresa utilizara para entender a sus consumidores para ofrecerles un servicio o producto a la altura de sus expectativas.

La comunicación es uno de los componentes vitales de las organizaciones para lograr la proyección de su imagen pero es importante resaltar que lo que comunica la empresa debe tener coherencia con sus actitudes tanto en los ámbitos comerciales, sociales y económicos.

En este caso los software anteriormente mencionados dan paso a los expertos en branding, marketing y Relaciones públicas, que son los expertos que realmente asesoraran adecuadamente a las empresas en este proceso de gestión. Todo anuncio, comunicado, packaging, etc., tendrá en cuenta los aspectos decididos en este proceso para unificar un mismo mensaje, claro e inequívoco que ayudará a que la sociedad perciba los valores deseados.

El papel de los software queda relegado a facilitar herramientas que permiten hacer llegar los mensajes con más facilidad y a aquellos Stakeholders identificados como de interés o influyentes.

Bibliografía: Del Fresno, Miguel (2012). El consumidor social: Reputación online y social media. Editorial UOC, 1ª edición, Barcelona.

Fuente: Wikipedia, 2014.

Argentina: El alarmante desasosiego de una sociedad vulnerable

abril 3, 2014

El alarmante desasosiego de una sociedad vulnerable.

Por Carlos Pagni.

La mención de Sergio Massa puso al juez Eugenio Zaffaroni al borde de un desequilibrio emocional. «Es un personaje lamentable que se pasa el 24 de marzo en los EE.UU., que va a hablar con el Tea Party, que se va a sacar fotos con el chanta de Giuliani (…) Si el general Perón viviera, lo consideraría un vendepatria.»

Es inusual que un ministro de la Corte polemice con un candidato. La animadversión de Zaffaroni hacia Massa está inspirada en la controversia sobre la reforma del Código Penal . Sin embargo, esa caracterización de Massa es atractiva más allá de su signo de valor y de las fobias que revela. El político que Zaffaroni retrató de esa manera es el más popular del país.

La descripción de Zaffaroni es verdadera. Massa realizó una gira por Nueva York y Washington en la que se entrevistó con los máximos responsables de la diplomacia de ese país hacia América latina. Visitó a un congresista ultraconservador del Partido Republicano. Habló en el Council of the Americas. Expuso ante varios hedge funds y en JP Morgan, la catedral de las finanzas. Y se fotografió con Giuliani, ícono de la «tolerancia cero».

En alguien que, como Massa, vive calibrando su imagen en las encuestas, lo relevante no es lo que hizo, sino el empeño que puso en divulgarlo. Lo más revelador del viaje es el viaje mismo, entendido como acto de campaña.

Es posible que hace apenas un año Massa no hubiera realizado esa visita. Ni hubiera propuesto, como hizo al regresar, una rebaja en el impuesto a las ganancias para empleados y pymes. Pero el cambio no se reduce sólo a Massa. Casi al mismo tiempo que él, Gabriela Michetti, Juan Manuel Urtubey y Margarita Stolbizer, que también están buscando votos, hablaron ante la audiencia de negocios del Council of the Americas. En Buenos Aires, Elisa Carrió, sobreponiéndose a antiguas diferencias morales, insiste en una alianza con la centroderecha de Mauricio Macri. Y el partido de Macri, Pro, se ubicó segundo en las elecciones municipales de Mendoza capital, confirmando una tendencia. Los candidatos de Macri ya habían conseguido ese lugar en ciudades como Córdoba, Rosario, Santa Fe, San Juan y Paraná. Además de haber ganado en Salta. Hay gestos y resultados reveladores de que en la opinión pública se ha abierto un espacio que aconseja a los dirigentes desplazarse hacia la derecha.

La Argentina insinúa hoy un nuevo encanto para las corrientes de inversión. Anteayer, The Economist, que en enero había previsto que el país se hundiría en el abismo venezolano, publicó un artículo sobre Cristina Kirchner y su ajuste con el título «Arrastrándose hacia la normalidad» (Creeping toward normality).

Sería un error, sin embargo, limitar el cambio a la corrección que realiza el Gobierno en su orientación económica -ayer, la Presidenta habló de «marchas y contramarchas»- y no advertir la mutación que se verifica en los pliegues de la sociedad, y que la conducta de los candidatos refleja y, a la vez, acelera. En las franjas más politizadas, es un giro respecto del alineamiento internacional, la relación con el mercado, el rol del Estado y la iniciativa privada. Ese cambio de clima, que los proféticos intelectuales del grupo Carta Abierta denunciaron como una inminente «restauración conservadora», ya parece estar produciéndose en las corrientes de fondo del electorado.

La variación es una respuesta a la crisis económica. Y no siempre tiene una modulación alentadora. En el imaginario de los vecinos de clase media y media baja de los grandes conurbanos, sobre todo en Buenos Aires, el presente comienza a tener rasgos de familia con la tormenta de 2001. Por numerosas razones, es un falso parecido. Pero a los sociólogos les sorprende que para muchos consultados la única diferencia con el trance de hace 13 años sea que «todavía conservamos el trabajo».

Los sondeos de opinión registran un deterioro marcado en la confianza en el Gobierno. La economía que ofrece el kirchnerismo ya no es percibida como una oportunidad, sino como una amenaza. Con un agravante: la Presidenta no ha acompañado el cambio de su política económica con un cambio de discurso. En vez de explicar las, para muchos, inesperadas restricciones, sigue hablando de una ola de bonanza que ya no se percibe.

Ese desfase produce un desasosiego que tiene manifestaciones preocupantes. Para un consultor que acaba de realizar una megaencuesta en La Matanza, «es cada vez más frecuente que la gente atribuya sus problemas a la presencia de extranjeros; si no consigue un turno en el hospital, es porque «está lleno de bolivianos y peruanos»». Con ese sociólogo coincide, sin saberlo, un funcionario porteño: «Nosotros realizamos reuniones con vecinos todo el tiempo y es cada vez más alarmante que problemas como, por ejemplo, la inseguridad dan lugar a expresiones xenófobas».

Violencia difusa

¿Estos sentimientos aberrantes son una novedad? ¿O han estado siempre allí y se manifiestan ante la escasez? Las respuestas son inciertas. Pero las investigaciones detectan un estado de violencia difusa. Los linchamientos de estos días hacen juego con ese registro. Son la derivación aberrante de una sensación de vulnerabilidad que se combina con la sospecha de que las instituciones no ofrecen solución.

La carencia de seguridad domina las encuestas desde hace años. La novedad es que ahora más del 25% de los que expresan esa angustia la asocian con el narco. Para nada fantasioso: de repente, un traficante muere en los bosques de Palermo a manos de un sicario y otro es atrapado en Nordelta por las fuerzas de seguridad de tres países. El narco, a la vez, aparece ligado a la policía.

No es una combinación del todo novedosa. La convicción de que el Estado ya no puede hacer frente al delito ha inspirado en Colombia a los Vigiladores Locales y en México a las Autodefensas. ¿Las pequeñas hordas de vecinos que se enceguecen ante un punga son el rudimento de este tipo de organizaciones? Imposible saberlo. Pero conviene recordar que uno de los rasgos de las convulsiones de Córdoba y Tucumán durante los amotinamientos policiales del último noviembre fue la extraordinaria cantidad de gente que salió a la calle armada.

El cuadro es interpretado como la derivación de un «Estado ausente». No es una lectura satisfactoria. Si hay algo presente en la Argentina es el sector público. Sólo que está donde no se lo necesita. En las transmisiones deportivas o derrochando recursos en empresas mal administradas. Al próximo gobierno le tocará regenerar el mercado y el Estado al mismo tiempo.

Cristina Kirchner suele atribuir esta agenda de problemas a la lucha de ricos contra pobres. Los ricos «toman de la buena». Y «a la guerra de Malvinas fueron mandados los más pobres». Para explicar la barbarie, dijo: «Cuando alguien siente que su vida no vale más de dos pesos para el resto, tampoco le podemos reclamar que la vida de los demás valga para él más de dos pesos». No aclaró si se refería al linchado o a quienes lo linchaban.

El problema es que, al cabo de una década ganada, los pobres tienden a atribuirle a ella la pobreza. El año pasado, el 50% de los beneficiarios bonaerenses de planes sociales votó por Massa. Y el último domingo, en Mendoza, avanzó el Partido Obrero, lo que va resultando familiar.

La Presidenta ignora algunas lecciones elementales de la sociología. Una es que el 78% de los argentinos cree pertenecer a la clase media. Sobre todo en los estratos bajos estructurados, donde todavía se conserva un empleo. La otra es que los conflictos de clase son más severos en los bordes. Los que creen que «nada funciona» porque «los hospitales están llenos de extranjeros» son los que están condenados a la salud pública y viven a una cuadra de la villa de emergencia. Tampoco pueden contratar seguridad privada. Los que piden a Macri que libere los terrenos ocupados de Lugano son vecinos de Lugano. Tal vez la Presidenta ignore que los desamparados de los grandes asentamientos también tienen la maldita pretensión de que su hija no regrese violada a las tres de la mañana. Los muy desubicados son como los que viven en Palermo.

Según todas las encuestas, en esas franjas crece la irritación frente al oficialismo porque se le atribuye, con exageración, gobernar sólo para una clientela subsidiada. Este reproche convive con una novedad que se registra desde que se disparó la inflación: los mismos que sienten que el Estado se ha olvidado de ellos comienzan a tener la peligrosa fantasía de que aparezca «un líder fuerte».

Fuente: La Nación, 03/04/14.

Ten Commandments for Investing

abril 3, 2014

Artículo completo: Ten-Commandments-for-Investing

Artículo completo: Ten-Commandments-for-Investing

Ten Commandments for Investing

Fred J. Joseph is the Securities Commissioner for the State of Colorado. He was appointed to that position in May of 1999. In that role, he is responsible for the administration of the Colorado Securities Act, the Colorado Commodity Code, the Colorado Municipal Bond Supervision Act, and the Local Government Investment Pool Trust Fund Administration and Enforcement Act. He also oversees the regulatory agency that licenses stockbrokers, brokerage firms and investment advisers in Colorado.