Terrorismo en la Patagonia

octubre 27, 2021

Juan Félix Marteau: “Ni conflicto, ni mapuche, es delincuencia con finalidad terrorista”

Lo dijo en diálogo con Infobae el experto internacional y dos veces coordinador nacional para el Combate de la Financiación del Terrorismo

Por Fabio Ferrer.

El experto Juan Félix Marteau consideró que lo que ocurre en la Patagonia es delincuencia con fines terroristas

En el marco del ciclo de conferencias “Las Políticas de Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur”, que auspicia Infobae, y que organiza el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires conjuntamente con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), este medio consultó la opinión de Juan Félix Marteau, abogado y doctor en sociología que fue funcionario durante las administraciones de Néstor Kirchner y Mauricio Macri, con respecto al conflicto Mapuche en la Patagonia, y la posibilidad de aplicar la legislación antiterrorista vigente en Argentina.

– ¿Los actos de violencia que han tenido lugar en la Patagonia en el marco del conflicto Mapuche pueden ser calificados legalmente de terrorismo?

– Ante todo remarco que mis opiniones son personales y no representan necesariamente a las instituciones en las que trabajo, ni públicas ni privadas. Para responder a su pregunta hay que descartar primero el concepto “conflicto mapuche”. Esta es una idea que puede ser útil al relato antropológico como funcional a la claudicación política, pero no tiene nada que ver con el análisis de un proceso de criminalización en curso por la comisión de delitos. Los que adhieren a posiciones político-criminales progresistas (autollamadas garantistas) emparentan delito y conflicto para desmantelar las chances de una intervención punitiva exitosa sobre los transgresores a la ley penal (justificando que lo que existe es algo como una “situación problemática” que puede resolverse por otras vías). Pero el delito no es una disputa intersubjetiva, sino esencialmente un ataque personal al orden institucional que permite el desarrollo de voluntades libres. ¿Cómo podríamos pensar jurídicamente que existe un conflicto entre un vecino de Villa Mascardi (o de otra ciudad del sur) y agresores anónimos a los que nunca vieron, que actúan traicioneramente y les queman la casa en el marco de una supuesta reivindicación étnico-cultural? Además, que los delincuentes se autoperciban como perteneciente a una etnia diferencial, algo que parece no tener un fundamento objetivo en el caso “Mapuche”, no significa que quede anulada la vigencia del derecho y la obligación del Estado de imponer sanciones, con todo el rigor que la ley penal establece.

– ¿Descartada la idea de conflicto mapuche, los delitos que han cometidos estos grupos pueden ser calificados de terrorismo?

– En nuestra atrasada legislación argentina no se tipifican, como en la mayoría de los países, los actos de terrorismo. La política criminal del progresismo (que colonizó a todos los partidos políticos mayoritarios en esta larguísima etapa de democratización que arrastra el país, pero hizo metástasis en el esqueleto del peronismo de esta última década) no solo arruinó la educación universitaria, sino que denotó las bases conceptuales del sistema de justicia penal y del sistema de seguridad pública de la Argentina. En el tema que nos ocupa, en 2011, los legisladores que jugaban con esta ideología tan corrosiva como seductora sancionaron de apuro la Ley 26.734 que eliminó la figura de las “asociaciones ilícitas terroristas” y, con ello, la única base legal para calificar de terrorista una acción punible de la Parte Especial del Código Penal (donde se tipifican los delitos). A su vez, para esquivar el reproche de la comunidad internacional sobre esta derogación, la misma norma estableció una nueva agravante para la determinación de la sanción (definida en el artículo 41 quinquies del CPN) que ordena incrementar la pena en el doble del mínimo y el máximo cuando un delito (cualquiera) hubiere sido cometido con la “finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Por tanto, técnicamente no es posible hablar de un delito de terrorismo, sino de delitos cometidos con una “finalidad” como la mencionada. Conclusión, considerando lo dicho, no tengo dudas que los jueces cuentan con varios elementos objetivos para determinar que los delitos cometidos por estos agrupamientos criminales de nuestra Patagonia (amenazas, incendios, daños, coacciones, usurpación, lesiones dolosas, asociaciones ilícitas, incluso, rebelión, etc.) encuadran en la mencionada agravante. La consecuencia práctica que se deriva de esto es que resulta posible avanzar en la criminalización, además, de todos aquellos que le dan soporte financiero (financiación del terrorismo) a estos agrupamientos y congelarle los bienes.

– Ahora, ¿si es solo la “finalidad” de aterrorizar a la población o coaccionar las autoridades lo que define al terrorismo de acuerdo a la ley argentina, esta calificación no quedaría excluida en el supuesto de las acciones de los miembros de la RAM que dicen luchar por un territorio que le pertenece y defender su nación mapuche?

– La intención de un agente que actúa de modo contrario a los deberes definidos en la ley penal no constituye una determinación individual, de la psiquis del actor, sino una determinación institucional del orden concreto. Sería propio de un psicologismo distorsionado suponer que los miembros de agrupaciones criminales como estas, que sistemáticamente cometen delitos graves, “no quieren” aterrorizar a la población y coaccionar a las autoridades públicas, cuando hay manifestaciones ostensibles, socialmente evidentes, de que objetivamente lo hacen. No olvidemos que el derecho es un constructo de normas jurídicas, decisiones políticas y ordenes ético-sociales. Reitero, no hay dudas que muchas de las acciones delictivas de estos agrupamientos criminales que actúan en la Patagonia están tramadas por la intencionalidad terrorista en los términos objetivos expresados, lo que permitiría a los jueces y fiscales a cargo de la investigación imputarles a los autores la agravante del artículo 41 quinquies.

– Qué efectos políticos tendría esta consideración?

– Pasamos ahora de la dimensión normativa a las dimensiones decisionales e institucionales del derecho, lo que conduce al más estricto realismo. La calificación de terrorista de un agente en el marco de un expediente penal obliga necesariamente a un cambio de temperamento de todos los organismos del Estado que quedan obligados a realizar una declaración de hostilidad significativa a los actores terroristas. Se trata de poner en acción una represalia orientada a negar cualquier validez a los proyectos de vida erráticos que intentan imponer los delincuentes en contra de los ciudadanos y la nación argentinos. El Estado, la Administración en particular, debe dejar claro que el único comportamiento legítimo es el que ordena la ley establecida institucionalmente.

– Es factible que esto suceda considerando lo que se ha hecho el Gobierno a través de su Embajador en Chile o del propio Ministro de Seguridad?

– Decisiones político-criminales de esta envergadura no son para gobernantes débiles, desorientados o cobardes. La idea de tratar a estos grupos delictivos como terroristas aterroriza a los propios funcionarios. Quieren que este “Conflicto Mapuche” sea tratado solo como un problema provincial. No de la Nación. Aunque es evidente que muchos de los delitos cometidos fueron federales. Obviamente nadie en el Gobierno Nacional quiere que esto escale al nivel de una delincuencia con finalidad terrorista. Creo que nuestra sociedad nunca se enfrentó al desafío de la fragmentación como hoy en día. Fue erosionado el poder de decisión necesario para enfrentar los casos de excepción que vive nuestro país, lo que constituye el máximo pecado capital desde el punto de vista teológico-político. No puede haber ningún funcionario que funcione si el poder real no está en el Poder Ejecutivo o, lo que es peor, si ya no se sabe donde está. Por eso, no debemos esperar nada en materia de justicia, seguridad, relaciones internacionales y servicios de inteligencia del gobierno nacional; todos vectores claves para atender eficazmente el desorden que se ha producido en la Patagonia. No es causalidad que los recambios de los ministros se produjeron en esas carteras y nunca se aprobó el pliego de la jefatura de la AFI. Es más, con un gobierno de estas características lo que pasa es lo contrario: se crea el marco para que estos revoltosos, que ya deberían estar pagando con varios años de cárcel con el calificativo de “delincuentes comunes”, se victimicen, y consigan subir su precio.

– Ve alguna solución?

– Me parece significativa la toma de posición política que han tenido los gobernadores y funcionarios provinciales. Es clave que estas administraciones protejan a jueces, fiscales y policías para lograr así la rápida restitución del orden básico. Nuevamente, los poderes del interior pueden ser una salida ante un gobierno nacional sumido en una profunda crisis política. Por eso, es muy importante que la opinión pública tenga una visión consistente de este problema. En un plano más estratégico, los instrumentos legales de contra-financiación del terrorismo pueden descubrir y desmantelar a los que sostienen económicamente a estos grupos violentos, y en este punto podría haber varias sorpresas.

Fuente: infobae.com, 27/10/21.

.

.

¿Sirven los Controles de Precios?

octubre 20, 2021

Congelamiento de precios: auguran «desabastecimiento» y manipulación de números del INDEC

Por Nicolás Sanz – 20/10/2021

Este martes se llevó a cabo una reunión entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, el titular de Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja y el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Vasco Martínez.

El encuentro, el segundo, tenía como objetivo llegar a un acuerdo para congelar precios de 1650 productos. Sin embargo, no se llegó a un pacto y el Gobierno anunció que la medida se hará efectiva mediante una resolución que será publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

En tal sentido, surgieron una serie de preguntas tales como: ¿Una medida de estas características será eficiente? ¿Sirve? ¿Puede generar problemas, sobre todo teniendo en cuenta que no hubo un acuerdo entre las partes intervinientes?

Para contestar estas incógnitas, Tribuna de Periodistas se comunicó con aquellos que realmente saben del tema.

Según supo explicar el economista Sebastián Laza, “el gran problema (histórico) de los congelamientos es que los empresarios subabastecen las góndolas”, y, de esa forma, se está “induciendo a la gente a que compren marcas no congeladas en precio”.

Explicó asimismo que “en este caso, al no salir por acuerdo, sino por decreto, va a ser más grave aún”. Agregó además que “le hacen perder plata a los supermercados porque cada cm2 de góndola no abastecida tiene un costo de oportunidad muy grande para ellos. La góndola es su vidriera».

“Adicionalmente yo tengo un tercer temor”, añadió y explicó: “Que estos muchachos empiecen a usar los precios congelados ficticios para armar el índice de inflación como hacía Moreno, creando una idea de que la inflación está bajando. No digo que lo tercero va a pasar con seguridad, pero estaría atento”.

Esta última posibilidad fue destacada también por el consultor financiero y autor del Manual de Economía Personal, Gustavo Ibáñez Padilla.

“Hay más de 4 mil años de experiencia histórica de congelamiento de precios. Siempre fracasaron. Es imposible congelar precios por decreto y que esto funcione”, explicó.

En el mismo sentido, pormenorizó: “El Gobierno ya lo sabe, lo que pretende es manipular, vía el congelamiento de determinados precios, el resultado que dé el índice de inflación. Es lo mismo que hacia (el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo) Moreno antes, empleando otro sistema. Por eso la lista es tan arbitraria y hay algunas cosas bastante curiosas en la lista de precios congelados que no tendrían sentido, pero como se usan para calcular el índice de inflación, el Gobierno al congelarlo garantiza que en los próximos meses el índice de inflación le dé bastante baja. Ese es el único objetivo, es pura cosmética para las elecciones”.

“Las empresas obviamente siempre buscan la forma de evitar el congelamiento, reducen la cantidad de mercadería que largan al mercado y empieza a haber desabastecimiento. Hay un montón de comercios que no entran en el congelamiento, por ejemplo almacenes y despensas, así que ahí no corre. Simplemente vas a ver que en las grandes superficies, o sea, en los hipermercados vas a tener poca cantidad de los productos que tengan precios congelados y van a cumplir más o menos según qué tanto esté por detrás el Gobierno controlando”, explicitó.

Por tanto, añadió: “Esto es una engaña pichanga. El Gobierno lo único que pretende es poder decir que la inflación está bajando y usar para eso las cifras del INDEC. Manipulando los números uno puede llegar a cualquier resultado”.

“Las empresas, las que puedan más o menos sostener un precio y le deje un margen de ganancia, cumplirán un poco más. Las que no puedan sostener los precios no van a cumplir y tendrán algún problema”, señaló.

Y explicó, además, los problemas relacionados a esta medida: “Mientras sigan emitiendo en la forma descontrolada como están haciendo, la inflación no puede hacer más que subir. La inflación es un fenómeno monetario y depende de la emisión sin respaldo. El otro factor que influye es la demanda de dinero, o sea, cuando la gente no quiere tener pesos, aunque no haya tanta emisión, la gente se deshace de los pesos y suben los precios”.

© Tribuna de Periodistas, todos los derechos reservados

Fuente: periodicotribuna.com.ar, 20/10/21.

.

.

Argentina, una Caja de Pandora

septiembre 15, 2021

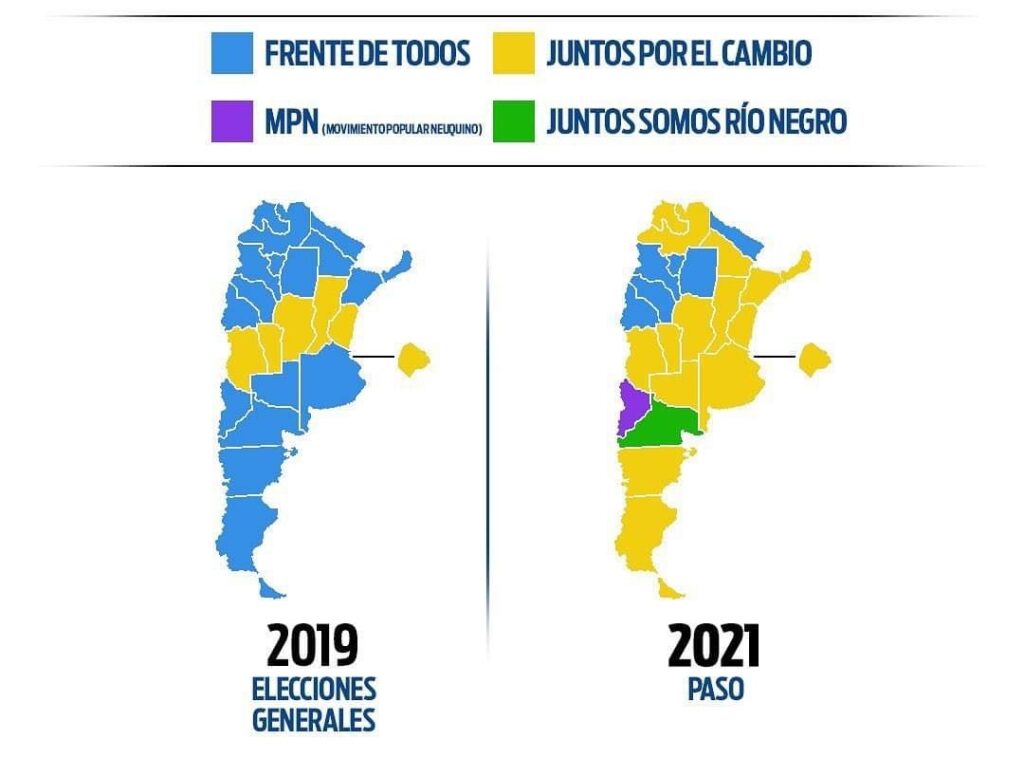

“La Argentina es conocida por decepcionar a los inversores”: la dura advertencia del Financial Times tras las PASO.

El periódico británico advirtió que “el mal resultado” del Gobierno en las elecciones “no anuncia necesariamente una mejor política económica o una victoria de la oposición en las presidenciales de 2023″.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/QCCHISNLZFFWVMXWBY65TIZXR4.jpg)

El diario británico Financial Times criticó al gobierno de Alberto Fernández. Esta vez, el reconocido periódico analizó la coyuntura de la Argentina, luego de celebradas las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y alertó por el futuro político y el rumbo económico del país. “La Argentina es conocida por decepcionar a los inversores”, sentenció el periodista Michael Stott en su columna.

“Es demasiado pronto para celebrar. El mal resultado del partido peronista de izquierda de Alberto Fernández no anuncia necesariamente una mejor política económica o una victoria de la oposición en las presidenciales de 2023”, señaló el artículo.

En la publicación titulada: “La incertidumbre se cierne sobre el futuro político y económico de Argentina”, se resaltó, además, que la derrota del Gobierno en las PASO no necesariamente significaría una buena señal para los inversores.

“Una inesperada y contundente derrota del Gobierno en las elecciones primarias de mitad de período podría parecer una buena noticia para los inversores, con deseos de que Argentina recorte el gasto, reduzca la inflación y alcance un acuerdo con el FMI para reestructurar una deuda de 45.000 millones de dólares”, apuntó Scott para luego advertir que esta situación, “a corto plazo, podría provocar un giro hacia políticas más populistas”.

“Argentina es conocida por decepcionar a los inversores y es poco probable que estas elecciones sean una excepción”, argumentó Stott, editor para América Latina del Financial Times.

Por otro lado, el periodista ahondó en los resultados de las PASO y consideró algunas razones. “Fernández heredó una economía en recesión, pero no cumplió sus promesas de reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida. La pobreza ha aumentado, mientras que la inflación y el desempleo siguen siendo obstinadamente altos”, destacó.

Asimismo, en la publicación se citó al director general de Cefeidas Group, Juan Cruz Díaz, quien sostuvo que “la economía jugó un papel mucho más importante” en las primarias de lo que imaginaba el oficialismo. “El Gobierno esperaba que el avance de las vacunas tuviera un efecto mayor, pero no fue así”, analizó Cefeidas.

“Los votantes también expresaron su enojo por el manejo de la pandemia. Fernández impuso uno de los cierres más largos del mundo, paralizando la economía”, se indicó también el artículo al igual que el impacto de los festejos en Olivos por el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, y el Vacunatorio VIP.

“La reciente publicación de fotografías que mostraban a Fernández celebrando una fiesta de cumpleaños ilegal en la residencia presidencial durante el momento álgido de la cuarentena fue un motivo clave para el enojo de los votantes”, concluyó al respecto.

Fuente: lanacion.com.ar, 14/09/21

– Contiene imágenes agregadas por Economía Personal –

.

.

Primer condenado en Argentina por Lavado de Dinero empleando Bitcoins

septiembre 10, 2021

Cayó por Lavado el primer vendedor de Bitcoin en Argentina: qué pasó y cuál fue la condena

Fue condenado por primera vez un operador de criptomonedas acusado de lavar US$ 468.400 para narcotraficantes mexicanos

Fue condenado por primera vez un operador de criptomonedas acusado de lavar US$ 468.400 para narcotraficantes mexicanos. El criminal fue sentenciado a la pena de 5 años de prisión y una multa de ocho veces el monto de las operaciones. Junto a dos cómplices, se los acusa de haber almacenado casi dos toneladas de cocaína en un depósito del parque industrial de Bahía Blanca en 2017.

La policía comprobó que el acusado realizaba las maniobras de lavado de activos a través de Bitcoin. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Bahía Blanca, integrado por las jueces Pablo Ramiro Díaz Lacava, Pablo Esteban Larriera y Pablo Alejandro Candisano Meras, junto al pedido del fiscal de juicio, Gabriel González Da Silva, lo condenó junto a otros seis sospechosos por los delitos de narcotráfico.

El acusado era reconocido en el mundo de los entusiastas de criptomonedas. Tenía su propio sitio web, Coinstructor, donde ofrecía servicios de compra venta de criptomonedas. También se dedicaba al comercio de criptoactivos desde su perfil en el sitio Localbitcoins. La plataforma es un marketplaces abierto donde los usuarios pueden comprar y vender Bitcoin en formato P2P (peer to peer, o de persona a persona). Se diferencia de los exchanges tradicionales en que no hay intermediarios y las transacciones son anónimas.

El acusado comercializaba, también, criptomonedas F2F (cara a cara) usando la billetera en frío Trezor. Un Trezor es una hardware wallet que permite hacer transacciones de criptomonedas, a través de internet, pero sin necesidad de usar una computadora o servicios de terceros. El dispositivo almacena las claves para realizar las transacciones.

González Charvay le imputó a García haber realizado «desde fecha incierta pero, al menos, hasta el 18 de junio de este año», «acciones determinadas colocando en el mercado financiero dinero perteneciente a la organización criminal de la que son parte» los mexicanos Max Rodríguez Córdova y Rodrigo Naged Ramírez -arrestados en Puerto Madero-, los también mexicanos Jesús Madrigal Vargas y Gilbert Acevedo Villanueva, que fueron apresados en Bahía Blanca, con el fin de que esos montos «perdieran el rastro y eventualmente ingresaran al sistema financiero con apariencia lícita». García, según la acusación, recibió acreditaciones de bitcoins y entregó dólares «sin exigir recibo o constancia alguna» y sin exigir identificación explicó el portal Infobae.

Fuente: infotechnology.com, 10/09/21

Por qué el Lavado de Dinero con Bitcoin es una mala idea

El bitcoin es un tipo de dinero digital (criptomoneda) al alcance de todos que nos permite realizar transacciones de forma rápida, libre y segura en todo el mundo.

Lo mejor de todo es que está descentralizado y no es controlado por ningún gobierno, banco o empresa.

Supongo que te preguntes: ¿Estas características facilitan las actividades delictivas de lavado de capital?

Quédate conmigo porque en este artículo vamos a ver por qué el lavado de dinero con bitcoins es una mala idea.

El bitcoin: ¿anónimo e irrastreable?

Supongo que en más de una ocasión habrás escuchado que las transacciones con bitcoins son anónimas e imposibles de rastrear.

Pero déjame aclarar una cosa: Esto es totalmente falso. El bitcoin por el momento no es anónimo. Garantiza cierta privacidad, pero no anonimato.

Todas las transacciones quedan registradas en el blockchain, que es una base de datos en donde se registran estas operaciones y es de dominio público.

Si bien no se piden datos personales y se utilizan claves criptográficas para registrar a los participantes, los montos y las fechas de las transacciones, es posible rastrear las direcciones IP de los usuarios, sobre todo si no se cuidan en tomar medidas para ocultarse.

En Blockchain puedes tener la misma privacidad que podría darte un pseudónimo en cualquier red social, tu identidad está encubierta, pero los datos de tu dirección dejan rastros en la web.

Esto quiere decir que el tráfico de bitcoin no está encriptado y tu proveedor de servicios de Internet puede detectarlo fácilmente.

Una vez que se registra una operación, no puede ser borrada jamás, por lo que en el blockchain se encuentran disponibles todas las operaciones que se han hecho, siendo así rastreables.

En definitiva, este mito tan difundido del supuesto anonimato del bitcoin es completamente falso y gracias a que esta red de pagos es verificable y transparente, es que se han detectado algunos casos de lavado de capital, como lo mencionaremos más adelante con ejemplos.

¿Es posible el lavado de dinero a través del bitcoin?

El lavado de dinero es algo que siempre ha existido y hoy día abundan más técnicas aun para estos fines. Pero desde la creación de los bitcoins se ha vinculado su uso con este tipo de actividades ilícitas.

Puede que surja la duda: ¿Cuál es el modus operandi de los delincuentes para el blanqueo de fondos con criptomonedas?

Como verás, con la llegada del bitcoin y el aumento de su demanda se comenzó a incrementar la popularidad de plataformas de intercambio de criptomonedas a divisas.

Como por ejemplo: Los cajeros automáticos de criptoactivos, a través de los cuales puedes realizar compra-venta de bitcoins, o las plataformas virtuales que te permiten la conversión de criptomonedas a cualquier tipo de divisa.

De tal manera estas plataformas han sido utilizadas para lavar grandes cantidades de dinero de actividades ilícitas a través de la compra de bitcoins, para posteriormente convertirlos a otras divisas.

No obstante, como hemos explicado anteriormente, las transacciones con criptomonedas dejan rastros en Internet y es posible conocer la identidad de los usuarios.

Esto facilita a las autoridades el rastreo de los implicados en este tipo de actividades ilícitas, tal y como efectivamente sucedió en varias detenciones por lavado de dinero a través de bitcoin.

¿Y qué tal algunos ejemplos de los casos más sonados?

- El de una banda que fue detenida por el blanqueo de más de 2,5 millones de euros a través de cajeros de criptomonedas instalados en Madrid.

- Otro caso que podría ser de tu interés es la primera condena en Nueva York por blanqueo de divisas a través de bitcoin. Los implicados vendían a través de su página web sustancias ilícitas y aceptaban pagos a través de criptodivisas, que posteriormente convertían en dólares estadounidenses a través de plataformas de intercambio.

- Y otro suceso menos conocido es el de un danés detenido por lavar más de 450.000 dólares con bitcoins y transferirlos a cuentas en el extranjero.

¿Un riesgo real?

Con los casos de blanqueo de capital que te mostramos anteriormente me imagino que te preguntarás:

¿Qué tan posible es que en un futuro el bitcoin se convierta en una herramienta para el desarrollo de este tipo de actividades ilícitas?

Pues bien, según un informe de la Agencia Nacional Contra el Crimen (NCA) británica, el riesgo es bajo.

¿A qué se debe esto? Principalmente se detectó que los esquemas de blanqueo preferidos por los delincuentes siguen siendo en mayor medida a través de efectivo.

En el informe publicado por la NCA se explica que a pesar de ser probable que el bitcoin se esté utilizando para lavar bajas cantidades, existen pocas pruebas de que se haga en un gran volumen.

En definitiva, este organismo considera que el riesgo que representa es bajo por los momentos, y las transacciones de criptomonedas no se consideran una amenaza a gran escala.

Ahora la interrogante que sigue es: ¿Qué pasa con esas entidades bancarias, empresas y organismos gubernamentales que ven con escepticismo el uso del bitcoin?

Muchos ven las criptomonedas como un riesgo inminente y un vehículo para el desarrollo de actividades delictivas porque no está controlado por un ente central, no tiene un valor estable y no existen regulaciones en torno a esta.

Pero, ¿realmente estos alegatos tienen base?

El dinero FIAT continúa siendo el rey

El efectivo se mantiene como lo más utilizado por los delincuentes para el blanqueo de divisas.

¿Por qué?

Por la sencilla razón de que sigue siendo casi imposible rastrearlo, a diferencia de las criptomonedas.

De hecho, las entidades bancarias son más utilizadas para cometer actividades ilícitas.

¿Te gustaría conocer algunos casos?

- Se reveló que el dólar se usa 800 veces más para blanquear dinero que el bitcoin según investigaciones de la firma de análisis Messari.

- Varios bancos europeos se vieron involucrados en lavado de capital en bancos de Rusia.

- En el sonado y difundido caso de los Panamá Papers estuvieron involucrados 500 bancos.

- La sorprendente historia de HSBC, la mayor entidad financiera británica, y su conversión en la lavandería de dinero más grande del mundo.

- En Brasil la policía reveló cómo un banco brasileño facilitaba a Odebrecht el lavado de dinero, desmantelando en este sentido a toda una red orquestada por altos ejecutivos del Banco Paulista.

- El Banco Central de Ucrania afirmó que bancos privados fueron usados como lavandería de dinero por Shady Deals.

Conclusión

Para finalizar, concluimos que el bitcoin es un medio que ofrece cierta privacidad para hacer transacciones, pero que sigue siendo transparente y verificable.

Lo cual hace que sea fácil para las autoridades rastrear e investigar acerca de actividades ilícitas que a gran escala se hagan a través de las criptomonedas.

Es por esto que no es un medio recurrente para el lavado de capital, y contrario a lo que quieren hacer creer grandes entidades bancarias o gubernamentales, el bitcoin no representa por ahora un riesgo financiero a gran escala.

Fuente: cubotica.com, 07/09/19

Más información:

Prevención del Lavado de Dinero

El Lavado de Dinero en la industria del Seguro

.

.

Argentina: Por qué fracasó el Blanqueo como estímulo a la construcción

septiembre 10, 2021

Blanqueo de la Construcción: cuánta plata consiguió y por qué no fue el boom que se esperaba

La Cámara del sector pide que se prorrogue. Hay un dictamen en Diputados con la extensión del plazo a la espera de su tratamiento.

El sector de la Construcción espera una prórroga del blanqueo.

Por Natalia Muscatelli.

El sector de la Construcción está en proceso de recuperación, viene generando más puestos de trabajo y ya alcanzó los niveles que tenía en la prepandemia. Sin embargo, la actividad podría tener un impulso más dinamizador, aseguran los empresarios, si se prorrogara la ley de blanqueo de capitales que rigió hasta julio y aspiraba a captar nuevas inversiones en el sector.

“Estamos yendo en ese camino”, señaló el presidente de la Camara Argentina de la Construcción (Camarco), Ivan Szczech, al referirse a las gestiones que está llevando adelante la entidad para que la ley sea prorrogada y el sector pueda contar con ella antes de fin de año.

La Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda fue promulgada el 12 de marzo, pero demoró más de un mes en ser reglamentada. Básicamente, la medida proponía tres etapas para «externalizar» dinero destinado a las obras en construcción.

Para ingresar en la primera etapa, que tenia un plazo de 60 dias, el costo fiscal era del 5%. En la segunda etapa, del 10% (hasta el dia 90) y en la tercera del 20%, hasta el 9 de julio, cuando venció el blanqueo.

“Lamentablemente al tardar la reglamentación, la ley fue desaprovechada porque sólo quedaron cinco dias hábiles para blanquear en la primera etapa, que era la más conveniente”, explicó Szczech. En esa primera etapa, según el directivo, hubo siete mil aperturas de cuentas por un monto cercano a los US$ 200 millones. Mientras que solo ingresó el 10% del total en las siguientes dos etapas.

El sector viene pidiendo, sin éxito, la prórroga de la ley que tiene dictamen de comisión en la Cámara de Diputados pero aún espera ser tratada en el recinto. Si bien parece haber consenso entre los legisladores para darle media sanción, todo se disipó -hasta ahora- debido a las elecciones.

Según el directivo de Camarco, la actividad viene recuperándose, especialmente a partir de la obra pública en el interior del pais. Y eso se está notando en el empleo (se recuperaron 74 mil puestos de trabajo) y también en los números de las empresas, explica. Sin embargo, «la Argentina hoy tiene el 2,2% del PBI en inversión publica, cuando se necesitaría entre el 5% y el 6%», señaló. Y precisó que, en 2022, se espera que llegue al 3,4% del PBI.

En cuanto a las obras privadas, se fueron recuperando también a medida que disminuyeron las restricciones por la pandemia y ya alcanzaron los niveles previos a la llegada del Covid.

“Hay demanda porque todavía el costo de la Construcción en dólares por metro cuadrado sigue siendo bajo (aunque menos que el año pasado) y representa una buena inversión para la gente, según el directivo. Por eso, insisten en que cuánto antes se consiga la prórroga del blanqueo, más se recuperá el mercado.

Sin embargo, algunos empresarios del sector destacan ciertas «flaquezas» del blanqueo. Según el broker inmobiliario Oscar Puebla «es sorprendente que con los beneficios que planteó el blanqueo prácticamente no haya entrado nadie. El problema es la falta de confianza en las medias económicas. Si hubiera reglas más claras, la gente tendría más confianza», opinó.

Segun el empresario Sebastián Cantero, de Toro Brokers, (TBSA) las dificultades que tuvo el país por la pandemia no le dio tiempo o reacción a un montón de gente que hubiese querido entrar al blanqueo. Por eso, consideró: «no solo debería extenderse el plazo de la ley, sino que debería abarcar a la compra de bienes inmuebles usados», dice. «Ya que mucha gente, tras la cuarentena decidió vender su casa en la Capital Federal para construir en el Gran Buenos Aires, por ejemplo».

El martes pasado, el INDEC informó que en julio la actividad de la construcción registró un crecimiento del 19,8% respecto del mismo mes del año anterior. Fue la octava variación positiva desde noviembre del año pasado.

Según la consultora ACM, «los principales drivers favorables en el futuro para la construcción serían los bajos costos en dólares, aunque crecientes en los últimos meses, las tasas de interés reales bajas y un renovado impulso a la obra pública«.

«Por otro lado, los controles cambiarios podrían impulsar la demanda inmobiliaria», consignó en su último informe.

Junto con la propuesta sobre el blanqueo destinado a las obras, la Cámara de la Construcción también había presentado un proyecto para estimular los créditos hipotecarios, una de las claves para activar la demanda pero que hoy no prosperan por las condiciones económicas.

Según las escrituras contabilizadas por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en los primeros siete meses del año se hicieron apenas 855 bajo esta modalidad. “En la Argentina, menos del 1% del PBI se destina a créditos hipotecarios”, ratificó el presidente de Camarco.

Ambas iniciativas, la del blanqueo y la de los préstamos hipotecarios, también fueron acompañadas por la creación de un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción (FFCP) que, según el sector, serviría como herramienta para impulsar la adquisición de viviendas.

Fuente: clarin.com, 10/09/21

Más información:

Argentina carece de moneda

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

.

.

Argentina carece de moneda

septiembre 6, 2021

El peso argentino está entre las monedas más devaluadas del mundo, junto a divisas como las de Venezuela o Zimbabue

Una lista de vigilancia de monedas ubica a la divisa argentina como la sextra entre las que más perdieron de 2020 a esta parte

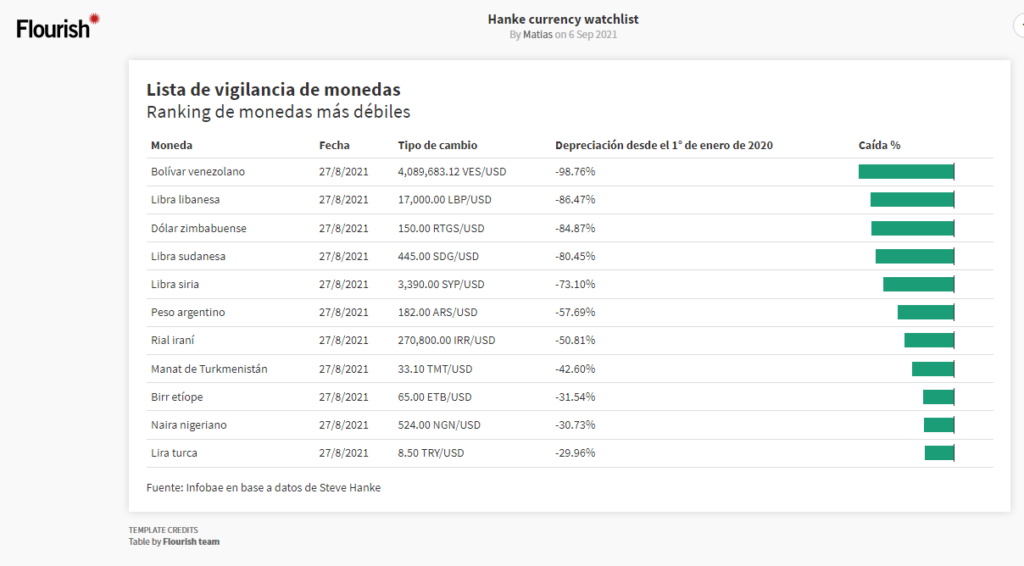

El peso argentino es una de las monedas que más terreno perdió frente al dólar estadounidense desde fines de 2019 a esta parte, según un monitor privado que sigue la suerte de algunas de las divisas que peor desempeño tienen en el mundo. El ranking, que incluye al bolívar venezolano, a la libra libanesa y al dólar de Zimbabue no compara a los tipos de cambio oficiales sino a los paralelos, en los países donde existen controles de cambio como la Argentina.

Según el “Currency Watchlist” (Observatorio de Divisas) que elabora el economista Steve Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, EEUU, al 27 de agosto, la moneda que más se depreció en términos nominales desde el 1 de enero de 20202 fue el Bolívar de Venezuela, con una baja del 98,76 por ciento.

Luego le siguen la libra libanesa (-86,76%), el dólar de Zimbabue (-84,47%), la libra sudanesa (-80,45%), la libra siria (-73,10%) y en sexto lugar está el peso argentino con un retroceso del 57,69% frente al dólar estadounidense. El Top 10 de pérdida de valor nominal de la moneda se completa con el rial iraní, el manat de Turkmenistán, la birr de Etiopía y la naira nigeriana.https://flo.uri.sh/visualisation/7194165/embed?auto=1A Flourish data visualization

Hanke es el autor del “Índice de Miseria”, que fue publicado este año en la revista conservadora “The National Review” y que combina datos de inflación con números de desempleo para hacer un ranking de cuáles son las economías que más sufren el contexto macro.

Tanto el ranking de monedas que más se deprecian como el de “miseria global” del académico de EEUU, un verdadero “halcón” monetario, ponen al tope a Venezuela y otros países con graves problemas internos. El Líbano sufrió en 2020 un episodio de hiperinflación y una explosión que devastó su capital, Beirut. Zimbabwue está bajo la dictadura de Emmerson Mnangagwa, un émulo de Robert Mugabe, que rigió entre 1980 y 2017, cuando lo derrocó el Ejército. Sudán es uno de los países más pobres del mundo y sufre una crónica escasez de agua y Siria atravesó una guerra civil en la que los insurgentes no pudieron prevalecer sobre el dictador Bashir.

En el caso de la “Lista de vigilancia de divisas”, Hanke se diferencia de sus colegas en otro punto. En aquellos países en los que existen controles de cambio y múltiples tipos de cambio, el economista opta por tomar el tipo de cambio del “mercado negro” o “libre”.

Así, por ejemplo, el precio por dólar que toma para la Argentina es -dada la fecha de la comparación- de $182 por unidad, lejos de los $98 por billete que figura en bancos y casas de cambio y que, sin impuestos, sería el tipo de cambio oficial.

Por eso es que se da la paradoja de que si bien el Gobierno pisa el dólar oficial para intentar paliar el avance de la inflación, y por lo tanto atrasa al tipo de cambio comercial en relación con la inflación, de todas formas el peso argentino está entre los que más se devalúa en el mercado “libre”.

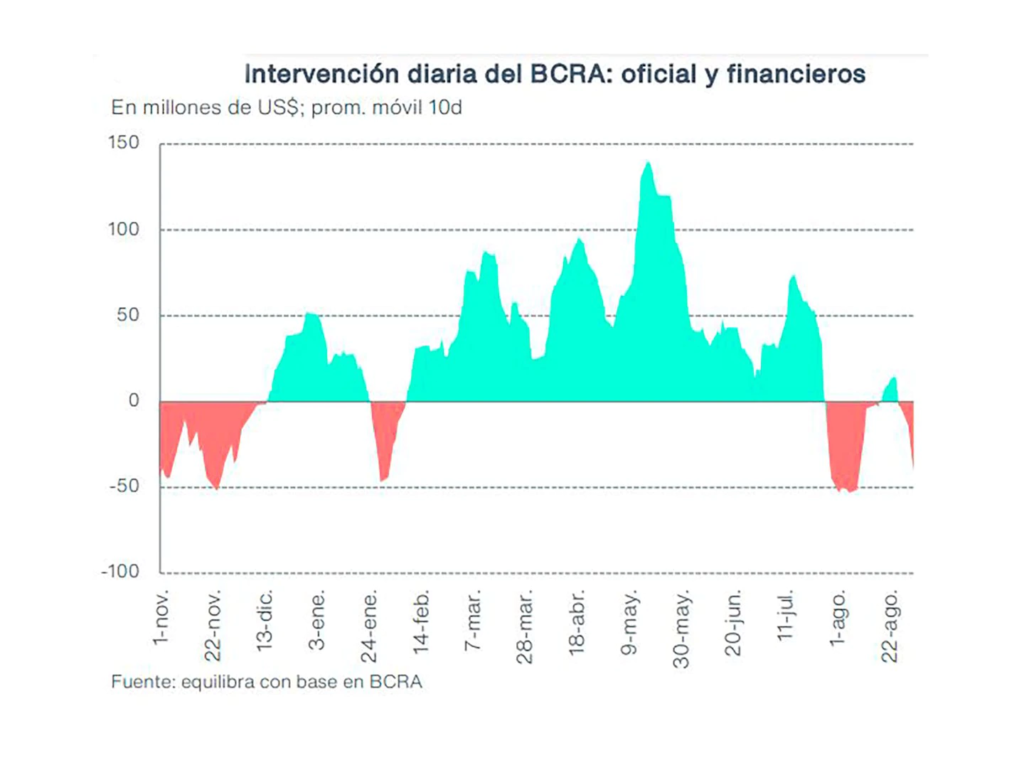

Mientras tanto, el Gobierno no abandona el ancla cambiaria en el mercado formal. En agosto, dice un informe de Equilibra, hubo más intervención del BCRA y el “crawling peg” (deslizamiento de la cotización oficial) se aceleró, en buena medida porque el techo que tocaron las reservas netas a mediados de julio quedó atrás.

Desde entonces, precisa la consultora que dirige Martín Rapetti e integran también los economistas Lorenzo Sigaut y Lorena Giorgio, las reservas netas cayeron USD 1.300 millones debido a la mayor intervención que debió asumir el Central, que en 5 días hábiles (al 2 de septiembre) acumuló ventas netas por USD 360 millones. El informe añade que si se consideran también la intervención diaria de la entidad en el mercado de bonos “para controlar la brecha” entre el tipo de cambio oficial y los dólares “alternativos”, la pérdida fue de USD 500 millones en una semana.

Según la consultora, “ante un stock limitado de reservas netas (rondan los USD 6.500 millones), el ritmo de drenaje de la última semana no es sostenible. Por eso, el Central pisó suavemente el acelerador y el crawling-peg del tipo de cambio oficial pasó de 12% a 17% (variación diaria anualizada) y no descartamos que cierre un poco el grifo para importadores”.

Según los cálculos del informe, en agosto el tipo de cambio promedio aumentó 1% respecto de julio, frente a una inflación que estima en 2,9% para el período. De ese modo los precios le ganaron la carrera nominal al dólar oficial por séptimo mes consecutivo. Si además se tiene en cuenta la inflación de EEUU, resulta que “el tipo de cambio real bilateral contra el dólar estadounidense se apreció 1,5% en el mes, y llegará a las elecciones primarias con una apreciación real en torno al 9,5% en el acumulado del año”, dice el informe.

Como además Equilibra espera que el Gobierno siga aumentando el dólar oficial a un ritmo de entre 1 y 1,2% mensual hasta noviembre, el peso llegará a las elecciones con una apreciación real acumulada del 11 por ciento.

Fuente: infobae.com, 06/09/21

¿Qué tipo de inversor soy?

agosto 20, 2021

Al momento de insertarse en el mundo de las finanzas, una de las primeras preguntas que surgen es “¿Qué tipo de inversores existen?”, a la que le sigue, lógicamente, la pregunta “¿Qué tipo de inversor soy?”.

Lo cierto es que no hay un sólo tipo de inversor, sino que, por lo general, se suelen dividir en tres categorías. El factor que distingue a los que pertenecen a una de los que pertenecen a las otras es el riesgo que estén dispuestos a tomar a la hora de invertir.

El tipo de inversor menos arriesgado es el que comúnmente se denomina “inversor conservador”. El que está dispuesto a tomar decisiones un poco más arriesgadas, es el llamado “inversor moderado”, mientras que el “inversor agresivo” es el que busca alternativas más riesgosas, en busca de obtener ganancias más elevadas.

¿Qué tipo de inversor sos?

La gran importancia de poder definir mi perfil radica en que será la brújula que me oriente a la hora de tomar mis decisiones de inversión. De este modo, estaré en condiciones de determinar cómo invertir según mi perfil de inversor.

El tipo menos arriesgado es el inversor conservador, que es aquel que busca hacer crecer su dinero del modo en que su capital se encuentre con el menor grado de compromiso posible.

Por eso es que los inversores de este tipo buscan activos financieros determinados o al menos instrumentos financieros que conlleven un nivel de riesgo menor para su dinero. Este tipo de productos suelen ser aquellos que le ofrecen una renta fija.

Otro tipo de inversiones de bajo riesgo son las acciones de aquellas multinacionales que son líderes en su rubro. Para sumar seguridad, un elemento más a considerar es el mercado del que se trate, ya que se recomiendan aquellos con cierta estabilidad.

Los inversores moderados, en cambio, son aquellos que están dispuestos a asumir un riesgo un poco mayor con su dinero. Por eso es que buscarán otras alternativas para hacer crecer su dinero, y utilizarán estrategias distintas en su accionar financiero.

Una de las técnicas más ampliamente utilizadas por los moderados es la de dividir el dinero 50% – 50% en dos tipos de operaciones. La primera mitad se destinará a inversiones de renta fija, y la otra mitad a las de renta variable.

Un punto de coincidencia entre los inversores conservadores y los moderados es que ambos persiguen un valor de rentabilidad sostenido, intentando conseguir algo de seguridad para su capital.

Los inversores agresivos son aquellos que se encuentran dispuestos a arriesgar su capital en una medida mayor que los dos primeros. Se trata de hombres y mujeres que, en la mayor parte de los casos, suelen contar con experiencia en inversiones.

Una conducta propia de este perfil es la de invertir un porcentaje alto, que puede llegar a ser del 80% de su capital, en renta variable.

Además, suelen apostar por compañías que no ofrecen tanta seguridad como las grandes multinacionales que eligen los inversores más cautos. Las compañías nuevas, con corta trayectoria como las startups, son las preferidas de este perfil.

Por supuesto que, estas empresas, tienen una mayor rentabilidad que las grandes compañías multinacionales en las que buscan seguridad los inversores conservadores. La contracara de la mayor rentabilidad, es la menor seguridad del capital.

De todos modos, antes de invertir, es conveniente conseguir un asesor financiero que ayude en la toma de decisiones, para hacer que estas sean lo más inteligentes posibles. Apps como Inviu no solo permiten hacer una gran variedad de inversiones en Argentina y en Estados Unidos, sino que también existe la posibilidad, en algunos casos, de contactarse con un asesor financiero que acompaña a determinados clientes a la hora de invertir.

Fuente: apd.es

.

IMPORTANTE: El inversor debe siempre requerir información de diversas fuentes independientes, a fin de formarse su propia y fundada opinión.

Más inversión:

Plazo Fijo: una alternativa segura para invertir

.

.

Plazo Fijo: una alternativa segura para invertir

agosto 20, 2021

El Plazo Fijo es una de las opciones más populares para invertir entre los argentinos. Se trata de una alternativa accesible, fácil y segura que vale la pena considerar para hacer crecer los ahorros.

Desde hace algunos años, el plazo fijo se ha convertido en una de las opciones de inversión más elegidas por los argentinos. Esto es porque es una alternativa segura no sólo para resguardar los ahorros de la inflación, sino también para hacerlos crecer.

Permiten además el ahorro en moneda extranjera, lo que resguarda el valor de los ahorros. Además, no es necesario contar con grandes cantidades de dinero para constituir un Plazo Fijo, sino que resultan ser opciones accesibles para la mayoría.

Hoy en día es posible constituir un plazo fijo a través de Internet, sin la necesidad de concurrir a un cajero automático o a la sucursal del banco. Se trata de una gestión ágil y sencilla que se puede realizar a través del home banking, y que no tarda más de unos pocos minutos.

Foto: Pixabay.

Es posible ingresar a las páginas web de las instituciones financieras para averiguar cuáles son las condiciones impuestas por los bancos, tales como la tasa de interés, o los montos mínimos y máximos establecidos, para poder encontrar la alternativa que resulte más conveniente en cada caso.

Simulador de Plazo Fijo

El simulador de plazo fijo es una herramienta ideal para quienes no cuentan con grandes conocimientos respecto del mundo financiero. Basta con ingresar unos pocos datos para poder conocer, con exactitud, el monto que se espera recibir al cabo del plazo seleccionado.

Por lo general, se puede encontrar en las páginas web de las instituciones financieras, y no es necesario ser cliente del banco para utilizarlo. Además, es posible realizar la cantidad de pruebas que se desee, cambiando los parámetros seleccionados.

Ingresando el monto y el plazo, el simulador plazo fijo devolverá la suma precisa de dinero que se obtendría luego de transcurrido el período de tiempo indicado. La plataforma, en estos casos, calcula la tasa de interés plazo fijo y realiza las cuentas de manera automática.

Foto: Pixabay.

Características del Plazo Fijo

Las condiciones establecidas por las instituciones financieras son diferentes en cada caso. Por lo general, el monto y el plazo mínimo y máximo, suelen estar definidos de antemano por cada banco.

De todos modos, los montos mínimos no suelen ser factores prohibitivos: en algunos bancos son de cien pesos en online banking, y de mil pesos en la sucursal. En otros, directamente es mil pesos el límite mínimo a través de todos los medios.

El plazo mínimo, por lo general es de 30 días, aunque puede variar. Lo mismo ocurre con el máximo, que suele ser de 365 días, aunque en algunos casos es diferente.

Foto: Pixabay.

En cuanto a la moneda, la mayor parte de los bancos permiten que sea en pesos o en dólares, siendo en esta segunda moneda, al igual que en pesos, el límite mínimo variable. En algunos bancos, como para tener una referencia, el límite más bajo es de mil dólares.

Respecto de los vencimientos, hay algunas cuestiones que es conveniente tener en cuenta antes de constituir el plazo fijo. En primer lugar, hay que saber que no se pueden cancelar los plazos antes del vencimiento, ya que esto puede realizarse únicamente en un tipo de plazo fijo distinto del tradicional, que es el llamado “plazo fijo precancelable UVA”, y puede anularse la operación a partir de los 31 días.

Del mismo modo, también puede mencionarse que el único plazo fijo que permite cobrar los intereses mensualmente es el Plazo Fijo Tradicional con pago periódico de intereses. En el resto de los casos, los intereses se cobran todos al vencimiento del mismo.

Fuente: Redacción. 2021

.

IMPORTANTE: El inversor debe siempre requerir información de diversas fuentes independientes, a fin de formarse su propia y fundada opinión.

Más información:

¿Qué tipo de inversor soy?

.

.

Encuesta Humor Social y Político

abril 12, 2021

Argentina, marzo 2021.

Ver encuesta:

Datos correspondientes a la medición realizada en forma online durante marzo de 2021.

Se incluyeron las respuestas de 1.187 encuestados, mayores de 18 años, de todo el país.

- Los argentinos se encuentran angustiados básicamente por dos temas: cuestionamiento a la situación económica actual y posiblemente a la futura, así como escepticismo sobre un plan en el Gobierno que logre revertirla positivamente y un clima de inseguridad.

- Se mantiene la crítica a la gestión de Gobierno, en baja desde julio del año pasado, incluso entre quienes lo votaron.

- Rodríguez Larreta se mantiene al frente del ranking de imagen, seguido por Vidal y Patricia Bullrich. El jefe de gobierno

- porteño es valorado por todos los votantes: 84% Juntos por el Cambio, 55% por los de los otros partidos e incluso por el 26% de quienes adhirieron al partido gobernante.

- El presidente Fernández y el gobernador Kicillof basan su imagen en los votantes al Frente de Todos superando en

- algunos puntos en esta misma fuerza política a la valoración de la Vicepresidenta.

- María Eugenia Vidal, junto con Rodríguez Larreta y Santilli son las únicas figuras con balance positivo en su imagen

.

.

El potencial del Campo argentino

abril 5, 2021

La tercera revolución

de las pampas

EL CAMPO ESTÁ EMBARCADO EN UN PROCESO TECNOLÓGICO Y HUMANO QUE DA EMPLEO A LOS JÓVENES Y NUTRE LAS CIUDADES DEL INTERIOR. PARA CONSOLIDARSE NECESITA CONSENSO POLÍTICO Y MENOS IMPUESTOS.

Por Iván Ordóñez.

Es difícil proponer algo sin diagnóstico, y para los fenómenos sociales como la economía un diagnóstico se hace con buena investigación histórica. En la actualidad Roy Hora es a mi entender el mejor historiador contemporáneo del agro argentino, sobre todo de sus orígenes. Una de sus tesis centrales es que la pampa argentina de fines del siglo XIX era un mar de pequeños productores (muchos arrendatarios, algunos dueños y muy pocos colonos) con islas de grandes explotaciones autosuficientes, conocidas como las estancias. El trabajo de Hora desafía abiertamente la visión de buena parte del progresismo argentino sobre el pasado remoto y el presente del campo.

Otra de las tesis de Hora es que, contrariamente a lo que se cree, los productores ganaderos de principios de siglo eran empresarios innovadores en tecnologías blandas y duras. Ese ciclo expansivo se termina en la década del 30, cuando se combinan la colonización final del territorio agrícola y la creación de las juntas reguladoras de granos y carnes, que en un principio fueron una transferencia de recursos desde la aduana a los productores agropecuarios, pero en pocos años se transformaron en el eje de lo que se llamó “discriminación de las pampas”.

A las juntas le siguieron la agencia estatal que monopolizaba el comercio exterior (IAPI, sigla de Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), los impuestos a las exportaciones y las cuotas de exportación. Durante largos períodos estos instrumentos actuaron de manera combinada, siempre con los mismos objetivos: reducir el precio de los alimentos que consumen los argentinos y elevar la recaudación del fisco. El primer objetivo casi nunca se cumplió, el segundo sólo en el corto plazo. Existe una diferencia fundamental entre los impuestos a las exportaciones y el resto de los instrumentos: juntas, IAPI y cupos dejan un lugar abierto a la discrecionalidad, que a su vez abre la puerta a la corrupción.

La “parálisis de las pampas” es un hecho verificable: durante medio siglo (entre 1936 y 1989) la producción de granos creció apenas de 19 millones a 26 millones de toneladas.

El “daño colateral” de esta estrategia, que de manera casi ininterrumpida es la regla en política agropecuaria argentina, es muy claro: ataca la facturación de los productores agropecuarios, sin discriminar entre sus ganancias. Así afecta en mayor medida a los productores que enfrentan mayor volatilidad climática o que se encuentran lejos de los centros de consumo. Además, desincentiva la inversión en tecnología.

La “parálisis de las pampas” es un hecho verificable: durante medio siglo (entre 1936 y 1989) la producción de granos creció apenas de 19 millones a 26 millones de toneladas. La nada misma. En el mismo período, por otra parte, la cantidad de cabezas de ganado cayó de 3 vacas a 1,6 vacas por habitante.

Es imposible entender la “parálisis de las pampas” sin entender la “discriminación de las pampas”. Es imposible entender la “segunda revolución de las pampas”, que introdujo los fertilizantes sintéticos y la siembra directa, sin entender el pasado lejano que relata Roy Hora y la revolución que implicaron los 90, cuando por primera vez en 60 años le dejaron al campo vender al mismo dólar al que pagaba sus insumos. El espíritu innovador del que habla Hora seguía ahí: ahora por fin tenía los recursos. En 1997 la producción de granos alcanzó las 52 millones toneladas, el doble que siete años antes.

Los agronegocios argentinos tienen a los agricultores más jóvenes del mundo productor de alimentos y el mayor índice de ingenieros agrónomos por hectárea.

De la misma manera, es imposible comprender la “tercera revolución de las pampas”, que estamos viviendo y que está basada en la digitalización de la producción, la introducción de nuevos materiales y el cuidado del medio ambiente, sin tomar en cuenta que los agronegocios argentinos tienen a los agricultores más jóvenes del mundo productor de alimentos y el mayor índice de ingenieros agrónomos por hectárea.

Hacer agricultura es más que sembrar una semilla. La compleja red de contratos que producen los agronegocios genera empleos de calidad para jóvenes hiperformados, de programadores a ingenieros agrónomos, para jóvenes que no lograron terminar el secundario (a fin de cuentas, la mitad de los adolescentes argentinos) y también para aquellos que tienen una tecnicatura.

UTOPÍA FARM-OSA

Es imposible pensar cualquier intervención pública sobre el paisaje rural sin abrir la conversación sobre la excesiva carga tributaria que enfrenta la actividad, particularmente la producción de granos. Como un negativo, es imposible hablar de política hortícola sin reconocer que casi la totalidad de sus productos se comercializa en negro.

Para crecer, los productores argentinos de commodities necesitan una reducción de la carga impositiva, particularmente de ese mal impuesto que son las retenciones. Ya sin esa brutal transferencia de ingresos de la ruralidad a la urbanidad los recursos se volcarán en dinamizar la ruralidad. Los ejemplos de que esto es real y no una quimera abundan en nuestro pasado, pero también en nuestros contemporáneos.

El pequeño productor pampeano de commodities para prosperar precisa de tres elementos: proteger su flujo de ingresos ante las fluctuaciones climáticas y de precios, mejorar su conectividad física y virtual y finalmente un entorno urbano atractivo para vivir. Lo primero se soluciona con seguros climáticos, mercados de futuros y rentabilidad plena sin tributos especiales. Lo segundo y lo tercero, facilitando que la riqueza que produce se transforme en infraestructura social en el lugar en el que reside. Un ejemplo de esto se encuentra en el excelente trabajo de Humberto Miranda que describe el proceso de urbanización en la frontera agrícola en el nordeste brasileño entre 1990 y 2010. El paisaje de las comunidades rurales cambió radicalmente: se multiplicaron las ciudades de hasta 20.000 habitantes y otras crecieron hasta los 50.000 habitantes. Un fenómeno similar se da en el estado de Goiás, con ciudades de menor porte como Quirinopolis o la capital del estado, Goiania, que entre 1990 y 2010 duplicó su población, hasta alcanzar el millón y medio de habitantes.

¿Por qué mientras Paraguay es una película excitante de progreso en Formosa la tasa la de actividad es de apenas el 30% y dos tercios de los empleos son estatales?

Desde 2000 en Paraguay, en la zona lindera a Ciudad del Este y gracias al impulso de los brasiguayos, la producción de soja y maíz se multiplicó casi por cuatro, arañando hoy los 5 millones de hectáreas. Eso no es todo: las pujantes colonias de menonitas que escaparon de la Unión Soviética al norte de Formosa (una zona que muchos no dudarían de calificar de monte desértico) se destacan por producir una parte sustantiva de los lácteos, carnes y hortalizas que consumen los paraguayos.

¿Por qué mientras Paraguay es una película excitante de progreso en Formosa la tasa la de actividad es de apenas el 30% y dos tercios de los empleos son estatales? Obviamente, con estos indicadores el 94% del presupuesto de la provincia se sostiene con aportes de la Nación, que en el fondo son aportes de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no está predestinado que sea así. Surcada por dos ríos monumentales como el Bermejo y el Pilcomayo, más de 200 kilómetros de costa del Paraná frente a Asunción, una ciudad de 2,7 millones de habitantes, existe la posibilidad de Farm-osa: una provincia que si no alimenta al mundo, al menos lo hace con su región.

No tenemos que irnos de Argentina para encontrar comunidades rurales prósperas y exitosas: Tandil, Rafaela, Villa María y Río Cuarto son polos de atracción de población. ¿Qué hermana a esas ciudades rurales de tres provincias distintas? No son capitales provinciales, poseen una matriz productiva diversificada que pivotea en los agronegocios como eje y cuentan con al menos una sede universitaria. Ahí vive una Argentina posible.

El negocio orientado hacia el mercado interno es un negocio que se achica y empobrece; los agronegocios deben reorientarse a pensar un mercado global para recobrar dinamismo.

En el mundo de las especialidades –aquellos productos que no se estandarizan como los granos– es necesario crear mercados concentradores reales que blanqueen el negocio y eleven la transparencia en la formación de precio. La combinación de ambos factores elevará la calidad de los productos, desde la cebolla y la leche hasta el durazno y la carne vacuna. Ese salto de calidad permitirá a su vez un salto exportador; ese salto exportador traccionará con demanda un incremento en la producción, que se traducirá en mejoras en la productividad e inversión en el negocio hortícola y frutal, en las carnes tradicionales y “no tradicionales” y en los miles de alimentos que produce el ecosistema de agronegocios. El negocio orientado hacia el mercado interno es un negocio que se achica y empobrece; los agronegocios deben reorientarse a pensar un mercado global para recobrar dinamismo. El vino y la soja nos lo enseñan.

El blanqueo permitirá elevar la transparencia en la formación de precio de las especialidades y así lograr un múltiple objetivo en apariencia contrapuesto: que el productor gane más a la vez que el consumidor paga menos.

LA MALDICIÓN DE EXPORTAR ALIMENTOS

Tal maldición no existe. Los importadores chinos de carne roja que representan la mitad de nuestras exportaciones pagaron en promedio por el kilo de carne a los frigoríficos argentinos exportadores unos 320-350 pesos durante 2020, un número muy similar al que los porteños pagaron en la carnicería de su barrio por el mismo producto. La cuarentena estricta y larga destruyó más de 3 millones de empleos informales y golpeó el salario real de los trabajadores formales: el poder de compra de los argentinos se desmoronó. La carne no está cara; los argentinos somos más pobres.

El desafío para desarrollar el país en torno a la exportación de alimentos es la construcción de una coalición política que promueva la idea y esta solo es posible si hay incentivos claros para hacerlo. Estos incentivos son posibles si se construye un consenso social que da votos en pos de que esa coalición gobierne. Esos votos, a su vez, jamás estarán si existe la percepción de que la exportación compite con el consumo local. Esto no puede dirimirse solo en el plano discursivo.

Los ministerios son importantes, pero todas estas iniciativas precisan agencias con poder de fuego. Los bancos estatales como el Nación, Provincia y BICE requieren de divisiones especializadas en agronegocios más robustas, que abandonen el paradigma “one size fits all” y se aboquen a crear soluciones acordes a los productores de commodities y especialidades. La AFIP de un país cuyo principal sector productivo son los agronegocios debe abandonar la postura autocomplaciente de que “es difícil cobrarle impuesto a las ganancias al campo”. La potencia tecnológica con la que hoy cuenta la agencia de recaudación es la clave para abandonar impuestos que agregan al sesgo anti exportador (como los derechos de exportación o los ingresos brutos) y focalizarse en impuestos “virtuosos” como el impuesto a las ganancias. Un SENASA plenamente alineado es la pieza que cierra ese circuito, porque permitiría acompañar la transparencia fiscal con la garantía de inocuidad.

¿Qué le diremos a nuestros a nietos? ¿Que tuvimos la oportunidad pero nos faltó el coraje?

Finalmente, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene un rol privilegiado en esta estrategia. Su capilaridad supera la de cualquier otro organismo estatal del país: hay estaciones experimentales en cada rincón del territorio. Sin embargo, debe modernizarse: la visión productivista debe integrarse con un objetivo comercial, los productores agropecuarios (grandes y pequeños) buscan ganancias, el INTA debe asistirlos en el objetivo de ganar dinero de manera sustentable, no en “producir más”.

Nada de lo expuesto es extremadamente novedoso; es apenas un compendio de mejores prácticas tomadas de otros países. El éxito de estas políticas se juega en su diseño, pero sobre todo en la implementación. Deben conjugarse calidad profesional y voluntad política, humildad para escuchar al sector privado con sus aportes y dotes para la persuasión a la hora de seducirlo para sumarse a soluciones superadoras. Demandan una claridad de visión y una pasión por cambiar que no abunda. Muchas de estas iniciativas no requieren de recursos adicionales, solo de mejor coordinación en el uso de recursos públicos y privados, trabajando juntos.

Las grandes organizaciones siempre muestran falencias a la hora de administrar recursos para alcanzar múltiples objetivos. El mantra tiene que ser sencillo: exportar más. En un nuevo gobierno, todo el accionar debe pasar un test simple: ¿sirve para exportar más? Si la respuesta es afirmativa, ese es el camino correcto. Caso contrario, desechar.

¿Qué le diremos a nuestros a nietos? ¿Que tuvimos la oportunidad pero nos faltó el coraje? ¿Que teníamos las respuestas pero no la capacidad de generar acuerdos? ¿Que no nos animamos? El descenso al subdesarrollo está amenazando nuestra libertad, nuestra capacidad de elegir libremente qué queremos hacer, nuestro derecho a buscar la felicidad. El tiempo de desarrollar la Argentina, exportar y sacar millones de la pobreza es ahora.

No hay tiempo que perder: se nos va la vida.

Fuente: seul.ar, 2021

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

.

.