Cómo evitar el próximo carnaval financiero

octubre 3, 2025

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

La sucesión de fraudes, quiebras y crisis que han marcado las últimas décadas —desde esquemas Ponzi monumentales hasta quiebras tecnológicas y manipulación de índices de referencia— no es un punteo de anécdotas aisladas. Constituye, más bien, la señal de un fallo sistémico: la colisión entre incentivos privados mal alineados, arquitecturas regulatorias fragmentadas y una cultura pública que ha normalizado la incomprensión de los riesgos financieros. El resultado es un mercado que, con demasiada frecuencia, traslada pérdidas a familias, empleos y estabilidad social.

.

Casos paradigmáticos: síntesis y lecciones

Bernard Madoff representa la cara más dramática y humana del desastre. Sentenciado a la pena máxima —150 años de prisión— por montar lo que se considera el mayor esquema Ponzi conocido, su caso recordó que la enorme sofisticación aparente puede ocultar fragilidad operativa, y que la connivencia involuntaria o deliberada de intermediarios agrava la tragedia. La documentación judicial y las crónicas periodísticas conservan el relato de una estafa que arrasó el patrimonio de particulares, fundaciones y fondos.

Las investigaciones y demandas posteriores pusieron el foco sobre bancos que habían tratado con Madoff, y uno de los capítulos más ilustrativos fue el acuerdo de JPMorgan Chase: la entidad acordó en 2014 pagar 2.600 millones de dólares para resolver reclamaciones relacionadas con su presunta inacción pese a señales de alerta. Ese acuerdo no borra la pregunta central: ¿hasta qué punto las instituciones financieras toleraron o ignoraron irregularidades por interés propio?

El caso del fondo Abacus, con Goldman Sachs en el centro, mostró otro riesgo: el conflicto de agencia. En 2010 la Securities and Exchange Commission (SEC) resolvió una denuncia contra Goldman por la comercialización de un producto sintético ligado al mercado hipotecario, con un acuerdo por 550 millones de dólares y exigencias de reforma en prácticas comerciales. La acusación no era mera mala praxis técnica: señalaba que los diseñadores del producto tenían posiciones contrarias a las de los clientes a quienes se les vendía, una estructura que convierte al asesor en jugador y vendedor al mismo tiempo.

Más reciente en la cronología, Wirecard —la fintech alemana entonces alabada por mercados y gobiernos europeos— colapsó cuando se descubrió que cerca de 1.900 millones de euros «faltaban» en sus cuentas. La compañía entró en insolvencia y su caída puso en evidencia fallas de auditoría, supervisión y credulidad política. La lección es doble: las narrativas de éxito tecnológico pueden enmascarar déficits de control, y la presión política para preservar empleos o relato económico puede retardar controles efectivos.

En el nuevo terreno de las criptomonedas, el derrumbe de FTX es el ejemplo vivo de cómo modelos de negocio opacos y conflictos operativos pueden traducirse en pérdidas planetarias. La caída de FTX y el proceso penal contra su fundador muestran que la ausencia de reglas claras y supervisión efectiva en mercados emergentes produce víctimas masivas —clientes minoristas incluidos— y exige respuestas regulatorias contundentes. En 2024, la justicia estadounidense condenó y sancionó duramente a los responsables de esa trama.

Finalmente, la manipulación de índices referenciales (como la LIBOR) y la constatación de mercados de divisas concertados descubiertos por autoridades, han sido episodios que erosionaron la confianza en la infraestructura misma del mercado, con multas y procesos contra bancos globales. Estos hechos confirman que no basta con supervisores débiles o sanciones ex post: hay que modelar incentivos para evitar la captura y el abuso antes de que el daño sea sistémico.

.

Causas estructurales: por qué se repiten las fallas

No existe una única explicación; hay un mosaico de factores que interactúan:

—Desalineación de incentivos: remuneraciones basadas en resultados de corto plazo, estructuras de comisiones y posiciones en sentido contrario fomentan la toma de riesgos oportunista.

—Complejidad opaca: productos financieros empaquetados en estructuras casi herméticas resultan ininteligibles para la mayoría de supervisores y clientes.

—Regulación fragmentada y política débil: la regulación frecuentemente es reactiva, capturada por intereses sectoriales o limitada por fronteras nacionales en un mercado que opera globalmente.

—Cultura institucional permisiva: cuando la reputación y el lobby institucional pesan tanto como la ley, la prudencia queda subordinada a la ganancia. Alan Greenspan, en su testimonio de 2008, reconoció una falla de juicio en confiar en que la autorregulación sería suficiente para contener excesos. Esa admisión pública resalta el problema: las creencias ideológicas pueden volverse riesgos sistémicos.

Paul Volcker, por su parte, sintetizó con ironía el descrédito de una «innovación» financiera que ha generado más complejidad que valor social, cuando observó que muchas de las llamadas innovaciones no habían contribuido al crecimiento real en la economía; su comentario sobre el cajero automático se ha transformado en emblema de una crítica mayor a la deriva de la ingeniería financiera

Qué funciona y qué no: principios de una reforma creíble

La prevención del próximo gran fraude exige medidas que combinen técnica, institucionalidad y cultura pública:

1. Órganos reguladores verdaderamente independientes. No basta con crear entidades; hay que blindar su financiación, rotación de personal y mecanismos contra la captura política. La autonomía debe ser real y operativa.

2. Transparencia operativa radical. Registros centralizados de posiciones, contrapartes y exposición a derivados que permitan auditorías en tiempo razonable y acceso razonado por autoridades.

3. Fiduciaria obligatoria y sanciones personales. Endurecer la responsabilidad legal de ejecutivos y auditores, con sanciones proporcionales y realistas que disuadan la toma de riesgos deliberada.

4. Herramientas de supervisión tecnológica. Reguladores con capacidades analíticas para detectar patrones anómalos (matching de transacciones, análisis de redes, control estadístico) antes de que las pérdidas se escalen.

5. Cooperación internacional. Los productos y flujos transfronterizos exigen marcos acordados y procedimientos de ejecución que no permitan a actores trasladar operaciones a jurisdicciones de baja vigilancia.

6. Protección y premio al whistleblower. Incentivos para empleados y consultores que detecten irregularidades y las eleven con garantías reales.

7. Educación financiera pública. Una ciudadanía que entienda los productos, y que pueda exigir mejores prácticas, constituye la defensa última contra la normalización de abusos.

Además, en mercados nuevos (fintech, criptomonedas) es imprescindible aplicar el principio de «prudencia antes que permisividad»: la innovación no puede ser un asidero para eludir supervisión. Los casos de las criptomonedas $LIBRA y Diem —una estafa pump & dump y un caso de vacíos normativos, respectivamente— alertan sobre la necesidad de marcos claros desde el diseño.

Entre la ética y el mercado: la necesidad de un capitalismo más humano

Frente a este escenario, la discusión va más allá de reformas puntuales. Lo que está en juego es el sentido mismo del sistema económico global. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, subrayó que “la economía necesita de la ética para su correcto funcionamiento”. No se trata de moralizar superficialmente los mercados, sino de reconocer que, sin un anclaje en valores, las finanzas se convierten en un casino global que traslada las pérdidas a los más vulnerables.

El Distributismo, inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia y defendido por pensadores como G.K. Chesterton y Hilaire Belloc, proponía desde principios del siglo XX un modelo donde la propiedad y la producción estuvieran más equitativamente distribuidas. Aunque en gran medida fue relegado por la hegemonía del capitalismo financiero, existen ejemplos de empresarios que buscaron ese equilibrio. En Argentina, Enrique Shaw —hoy en proceso de beatificación— mostró que era posible conjugar rentabilidad económica con respeto a la dignidad humana, uniendo eficiencia empresarial con compromiso social.

.

La resistencia a la regulación

Cada intento de imponer controles más estrictos a las instituciones financieras se topa con la resistencia férrea de lobbies y parlamentos. La reforma de Wall Street posterior a 2008, conocida como Dodd-Frank, fue denunciada por Madoff como un chiste. Y, en efecto, buena parte de sus disposiciones fueron luego diluidas. La lógica de los ciclos electorales, sumada a la influencia del dinero en la política, hace que la reforma estructural del sistema financiero sea siempre una promesa postergada.

Es sabido que la acumulación de capital en muy pocas manos tiende a crear desigualdades extremas si no se establecen mecanismos correctivos. El problema es que esas desigualdades no son solo económicas: generan un poder político que captura al Estado, impidiendo que las regulaciones se materialicen.

No todos los problemas se resuelven con normas técnicas. La restauración de la confianza requiere un cambio cultural: una ética pública que presuma responsabilidad en la esfera financiera y una dirigencia dispuesta a sacrificar ventajas de corto plazo por la estabilidad y el bien común. La justicia, entendida como sanción ejemplar y reparación real a las víctimas, tiene un componente simbólico importante; pero sin reformas estructuradas la sanción individual se queda en anécdota.

Las sanciones monumentales y las condenas dramáticas generan titulares, pero sin arquitecturas que impidan la repetición del delito, el mercado permanecerá vulnerable. En otras palabras: la justicia punitiva sin arquitectura preventiva es meramente paliativa.

Entrar en acción

El diagnóstico está claro: cuando la búsqueda del rendimiento convierte al mercado en un laberinto opaco y sus actores en agentes que entran en conflicto con los intereses de sus clientes y del público, la receta para la catástrofe está servida. Evitar el próximo carnaval financiero exige, simultáneamente, fortalecimiento institucional, translación de incentivos y una renovación ética del ejercicio profesional en finanzas.

Propongo tres pasos operativos y urgentes: (1) blindar la independencia y la capacidad técnica de los reguladores; (2) imponer requisitos de transparencia operativa en tiempo real para instrumentos complejos; (3) endurecer la responsabilidad fiduciaria con sanciones efectivas contra directores, auditores y gestores que oculten o faciliten fraudes. Si la economía no pone límites al oportunismo interno, la próxima crisis no será un fallo técnico: será la consecuencia previsible de decisiones humanas.

El mercado financiero no es una ruleta ni un teatro para ganancias sin costo colectivo. Es una infraestructura social que funciona —o falla— según las reglas que la sociedad impone. La tarea es política y técnica, requiere voluntad ciudadana y decisión de la dirigencia. Actuar ahora no es un ademán moral: es una inversión en estabilidad, crecimiento y en la dignidad de millones que confían sus ahorros, pensiones y esperanzas a instituciones que deben responder por ellas.

Fuente: Ediciones EP, 03/10/25.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

Más información:

El fraude Pump and Dump: Cuando la codicia nubla el juicio

La Gran Apuesta: Lecciones de la Crisis subprime de 2008

Goldman Sachs y Abacus 2007

Conflictos de intereses: Goldman Sachs y Abacus 2007

La Crisis y los Fraudes financieros

Caída libre: La crisis subprime y sus consecuencias

Especulación Financiera: Lecciones de la historia para el presente

Burbujas financieras: Orígenes, evolución y lecciones para inversores prudentes

.

.

Distributismo: La búsqueda de una economía equitativa a lo largo de la historia

diciembre 12, 2023

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

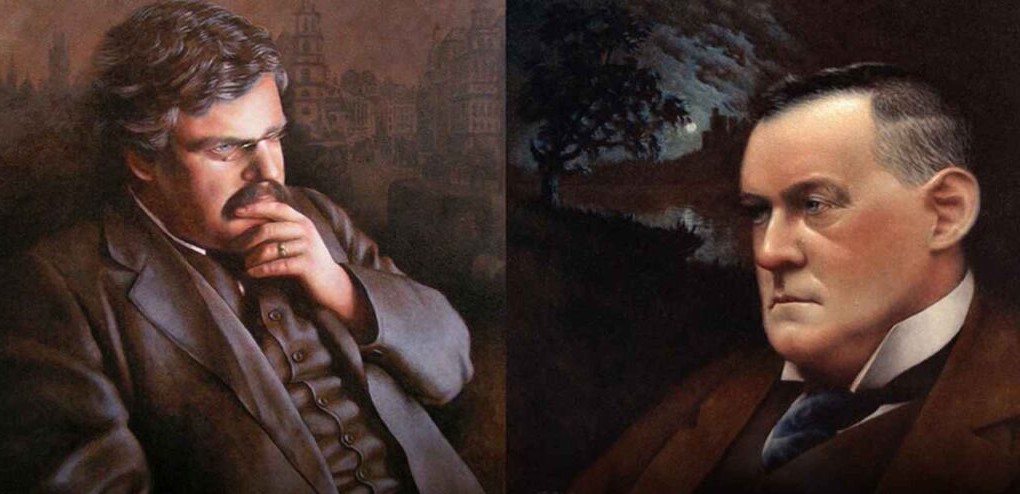

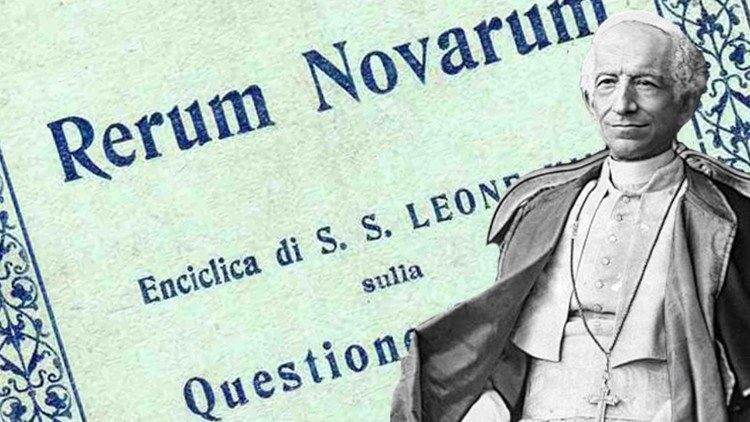

En el universo de las teorías económicas que han marcado la historia, el Distributismo se destaca como una propuesta única y profundamente arraigada en la enseñanza social de la Iglesia Católica. Esta corriente, promovida principalmente por los pensadores Gilbert Keith Chesterton y Hilaire Belloc, encuentra sus raíces en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, publicada en 1891. A través de los años, el Distributismo ha evolucionado y se ha nutrido de las reflexiones posteriores, especialmente en la encíclica Quadragesimo Anno de 1931, dictada por el Papa Pío XI.

El Fundamento Histórico del Distributismo: Rerum Novarum y Quadragesimo Anno

“La propiedad individual debe ser honrada como sagrada y respetada como inviolable.”

Papa León XIII. Rerum Novarum.

La encíclica Rerum Novarum abordó la cuestión social y económica de su tiempo, planteando la necesidad de equilibrar los derechos de los trabajadores y la propiedad privada. El Papa León XIII abogó por una distribución justa de la riqueza y reconoció el valor del trabajo como medio para el desarrollo humano. Este mensaje impactó en los pensadores del momento, dando lugar al surgimiento del Distributismo como una alternativa a las corrientes económicas dominantes.

Pío XI, en su encíclica Quadragesimo Anno, avanzó en la reflexión sobre el orden económico y social. Introdujo el Principio de Subsidiariedad, un concepto fundamental en el Distributismo. Este principio sostiene que las funciones sociales deben ser llevadas a cabo por la instancia más cercana al individuo, evitando la intervención estatal innecesaria y fomentando la autonomía y responsabilidad local.

Según Pío XI: “La justicia exige que cada cual tenga lo suyo, y que a nadie se le impida disponer libremente de su propiedad.” (Quadragesimo Anno).

.

El Distributismo y la Distribución Justa de la Riqueza

El Distributismo aboga por una distribución más equitativa de la propiedad y la riqueza. Se basa en la creencia de que una distribución más amplia de la propiedad productiva contribuye a una sociedad más justa y equilibrada. Esto contrasta con sistemas donde la propiedad y el poder se concentran en manos de unos pocos.

G. K. Chesterton expresó: “El Distributismo es la idea de que la propiedad es la única libertad que queda.” (The Outline of Sanity).

Uno de los beneficios clave que promueve el Distributismo es la prevención de la excesiva concentración de poder. Al evitar la formación de monopolios y oligopolios, se fomenta la competencia, lo que beneficia tanto a los consumidores como a los emprendedores. Una economía con una distribución más equitativa del capital propicia un entorno donde las pequeñas empresas pueden prosperar, estimulando la innovación y la diversificación.

.

Ser Dueño de uno mismo: El Empresario Distributista

“La propiedad local es el fundamento de la libertad individual.”

Hilaire Belloc. El estado servil.

El Distributismo defiende la idea de que cada persona debería ser dueña de su propio negocio. Al ser propietario de los medios de producción, se fomenta la autonomía y la responsabilidad individual. Esto no solo beneficia al individuo, sino que también contribuye positivamente a la sociedad al fortalecer la red de pequeñas empresas locales.

“No se concibe una sociedad capitalista en la que la mayoría no tienen nada y solo haya dos o tres que tengan capital -dice Chesterton-. Igual que no se concibe una comunidad de hombres casados donde todos sean solteros menos dos o tres que tienen un harén en su casa”.

La propiedad descentralizada no solo tiene beneficios económicos, sino que también tiene un impacto profundo en la dignidad humana. El trabajo se convierte en una expresión de la libertad responsable y en un medio para el desarrollo personal. La conexión directa entre el esfuerzo individual y los frutos del trabajo refuerza la noción de que cada persona contribuye de manera única al bien común.

La Dignidad del Trabajo y la Libertad Responsable

“El trabajo es el único medio real para la independencia.”

G. K. Chesterton. Ortodoxia.

El Distributismo sostiene que el trabajo es más que un medio para obtener ingresos; es un elemento vital para la dignidad humana y la realización personal. A través del trabajo, el individuo contribuye al progreso de la sociedad y experimenta una conexión directa entre esfuerzo y recompensa. Este vínculo fortalece la autonomía y la responsabilidad individual, elementos fundamentales para el bienestar de la sociedad.

La libertad responsable, concepto enraizado en la enseñanza social católica, implica que la libertad individual está intrínsecamente ligada a la responsabilidad hacia los demás y hacia la sociedad en su conjunto. En el contexto del Distributismo, esta libertad se manifiesta a través de la propiedad y gestión descentralizadas, permitiendo que cada individuo participe activamente en el desarrollo económico.

Perspectivas Económicas: El Papel del Estado y la Importancia del árbitro

Aunque el Distributismo destaca la importancia de la propiedad descentralizada, no aboga por la eliminación total del Estado. Más bien, sostiene que el Estado tiene un papel crucial como árbitro para garantizar la igualdad ante la ley y el acceso equitativo a las oportunidades. Este equilibrio entre la propiedad individual y la intervención estatal busca prevenir abusos y garantizar un entorno donde todos los ciudadanos tengan la posibilidad de prosperar.

Milton Friedman, un gran defensor del libre mercado, señaló: “El gobierno tiene tres funciones principales. Debe proveer la defensa contra las fuerzas externas, mantener el orden interno y establecer un marco para la ejecución de contratos y la resolución de disputas.” (Capitalismo y libertad).

Economistas notables, incluso aquellos que defienden el libre mercado, reconocen la necesidad de una intervención gubernamental para mantener la equidad. El reconocido economista alemán Konrad Adenauer aseveró: “La economía de mercado no significa ‘dejar hacer’, sino ‘hacer hacer’.” (Aspects of the Question of the Social Market Economy). Esta perspectiva coincide con la premisa del Distributismo de equilibrar la propiedad descentralizada con la intervención estatal necesaria para garantizar la justicia social.

Lecciones de la Historia y el camino a seguir

La historia económica ofrece lecciones valiosas sobre las consecuencias de la concentración extrema de poder y riqueza. El Distributismo, arraigado en las enseñanzas de la Iglesia Católica y enriquecido por la reflexión de pensadores como Chesterton, Belloc y Pío XI, ofrece una perspectiva valiosa para abordar los desafíos económicos contemporáneos. Aprender de la historia implica reconocer la importancia de una distribución justa de la riqueza y la propiedad, no solo como un medio para un desarrollo económico sostenible, sino como un camino hacia una sociedad donde la dignidad humana y la libertad responsable sean verdaderamente respetadas y promovidas.

Fuente: Ediciones EP, 12/12/23.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

Más información:

Desentrañando el Conflicto de Agencia: Los aportes del Distributismo

El rol del Estado como garante de la legalidad y equidad en el mundo financiero

Una alternativa: El Distributismo

.

.

Desentrañando el Conflicto de Agencia: Los aportes del Distributismo

octubre 12, 2023

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

En el entramado complejo de las relaciones económicas, surge el Conflicto de Agencia como un fenómeno determinante. Este concepto denota la disparidad de intereses entre quienes toman decisiones en una organización y aquellos que tienen un interés financiero en ella. Esta discrepancia puede minar la efectividad y la eficiencia de una entidad, ya sea una corporación, una cooperativa o una organización sin fines de lucro. Intentaremos explorar el Conflicto de Agencia y sus implicaciones, desglosando sus ramificaciones en diversas estructuras organizativas. Y luego, para solucionar este dilema, apelaremos a una alternativa arraigada en la Doctrina Social de la Iglesia Católica: el Distributismo. Este paradigma busca suavizar las asperezas del Capitalismo desenfrenado. A través de las perspicaces reflexiones de G. K. Chesterton y Hilaire Belloc, ahondaremos en cómo el Distributismo constituye una respuesta concreta al Conflicto de Agencia.

El Conflicto de Agencia: Desentrañando sus Matices

El Conflicto de Agencia radica en la discrepancia entre los intereses de los dueños de una organización y los individuos que están encargados de tomar decisiones en su nombre. Los accionistas, quienes buscan maximizar su inversión, pueden ver sus intereses en contraposición a los de los gerentes, quienes pueden estar más inclinados a buscar su propio beneficio a corto plazo. Este desencuentro puede ser particularmente evidente en empresas donde los ejecutivos, al no ser propietarios, pueden tener incentivos para maximizar sus propios beneficios, a menudo a expensas de los accionistas.

Un ejemplo simple de Conflicto de Agencia es el caso de un dueño de una pequeña tienda de comestibles que contrata a un gerente para que administre el negocio en su ausencia. El dueño quiere maximizar las ganancias y la eficiencia, mientras que el gerente puede tener incentivos personales diferentes, como obtener un salario alto o tener un horario más flexible. Si el gerente prioriza sus intereses sobre los del dueño, esto podría generar un conflicto de intereses y afectar el rendimiento y la rentabilidad de la tienda.

El Impacto del Conflicto de Agencia en Diferentes Contextos

─Empresas y Sociedades Anónimas: Estas entidades son el caldo de cultivo perfecto para el Conflicto de Agencia. Los accionistas, al no tener un control directo en la gestión, pueden sentirse frustrados si los gerentes no actúan en su interés. Un caso paradigmático es el de la empresa Enron en la década de 1990, donde los directivos llevaron a cabo prácticas fraudulentas que llevaron al colapso de la compañía.

─Cooperativas: Aunque las cooperativas están diseñadas para alinear los intereses de los miembros y los gestores, no están exentas de este conflicto. Por ejemplo, en una cooperativa agrícola, los líderes podrían estar tentados a tomar decisiones que favorezcan a un grupo selecto de miembros en detrimento del bienestar de la comunidad en su conjunto.

─ONGs: Si bien no persiguen fines lucrativos, las ONGs tampoco están inmunes al Conflicto de Agencia. Los líderes y directivos pueden estar tentados a priorizar la expansión y visibilidad de la organización sobre la efectividad en la entrega de servicios o ayuda.

Distributismo: Una Alternativa Arraigada en la Doctrina Social de la Iglesia

A finales del siglo XIX, el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum («De las cosas nuevas» o «De los cambios políticos», es la trigésimo octava encíclica del papa León XIII y la primera encíclica social de la Iglesia católica), sentando los cimientos del Distributismo. Esta doctrina promueve la distribución equitativa de la propiedad y la riqueza, en contraposición a la concentración excesiva en manos de unos pocos.

La encíclica afirma que “Se halla en la misma ley natural el fundamento y razón de la división de bienes y de la propiedad privada”. Posteriormente, en 1931, el Papa Pio XI expandió estos principios en su encíclica Quadragesimo Anno.

.

El Legado Intelectual de Chesterton y Belloc

G. K. Chesterton y Hilaire Belloc, dos mentes agudas de su tiempo, abrazaron con fervor la causa del Distributismo. Belloc argumentaba que la propiedad de la tierra debería estar dispersa entre la mayor cantidad posible de propietarios, evitando así la opresión y la desigualdad. Chesterton, por su parte, defendía la propiedad descentralizada como medio para preservar la libertad y la dignidad humana. Chesterton expresó este principio de manera clara y contundente: “La propiedad privada es la ley natural del hombre”. También sintetizó el significado del distributismo al afirmar: “Demasiado capitalismo no quiere decir muchos capitalistas, sino muy pocos capitalistas”.

.

Cómo el Distributismo aligera el Conflicto de Agencia

El Distributismo presenta una solución palpable al Conflicto de Agencia al propiciar una estructura económica en la que la propiedad y el control están dispersos entre una amplia base de individuos y familias. Esto fomenta la participación activa y la responsabilidad de los propietarios en la toma de decisiones, reduciendo así el riesgo de intereses divergentes (el concepto: “Atendido por sus propios Dueños”). Un ejemplo ilustrativo es el caso de las cooperativas agrícolas en Emilia-Romaña, Italia, donde la propiedad y gestión colectiva han demostrado ser altamente efectivas para impulsar el desarrollo sostenible y la prosperidad local.

El Rol del Estado como Árbitro: Balanceando la Ecología Económica

Friedrich von Hayek, el destacado economista, sostuvo con perspicacia: “El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar un marco legal y económico en el que los individuos puedan prosperar, pero no de dictar resultados específicos”. Este principio condensa la esencia de la Economía de mercado, donde el Estado actúa como árbitro para garantizar la justicia y la equidad, sin coartar la iniciativa individual.

Las funciones principales del Estado deben ser mantener la unión nacional, la paz, el orden, la justicia, la defensa común, el bienestar general y la protección de la libertad de todos los habitantes.

Un Llamado a la Reflexión y la Acción

Al rememorar las lecciones forjadas en el crisol del tiempo, nos vemos compelidos a actuar. No como espectadores pasivos, sino como agentes del cambio. El Conflicto de Agencia no es un destino ineludible, sino un reto que puede ser superado con determinación y sabiduría. A medida que escribimos el próximo capítulo de nuestra historia económica, es imperativo recordar que las lecciones del pasado son faros que nos guían hacia un futuro más equitativo y sostenible para todos. En las palabras del filósofo Albert Schweitzer, “el propósito de la vida es servir, mostrar compasión y hacer la diferencia en la vida de los demás”. Esto, en última instancia, es el núcleo del Distributismo y la clave para mitigar el Conflicto de Agencia en nuestra sociedad. En este camino hacia una economía más equitativa, cada uno de nosotros tiene un papel fundamental que desempeñar, y es nuestro deber colectivo llevar adelante esta transformación hacia un futuro más justo y equitativo.

El Conflicto de Agencia y la propuesta del Distributismo nos instan a reflexionar sobre el tipo de sociedad que deseamos construir. Nos desafían a considerar cómo podemos equilibrar la búsqueda legítima del beneficio individual con la responsabilidad social y el bienestar común. Este equilibrio no es una quimera inalcanzable, sino una meta a la que podemos aspirar colectivamente.

Es crucial reconocer que el camino hacia una economía más distributiva no está exento de desafíos y obstáculos. Requiere una colaboración comprometida entre distintos actores: gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en su conjunto. En este proceso, el Estado emerge como un árbitro indispensable, garantizando que las reglas del juego sean justas y equitativas para todos los ciudadanos.

Al mirar hacia el futuro, es esencial recordar que no se trata simplemente de cambiar las estructuras económicas, sino también de fomentar un cambio cultural y de valores. Requiere una transformación en la manera en que concebimos el éxito, valorando no solo la acumulación de riqueza individual, sino también el bienestar colectivo y el respeto por la dignidad de cada individuo.

La lección que nos brinda esta reflexión sobre el Conflicto de Agencia y el Distributismo es que tenemos la capacidad y la responsabilidad de dar forma a nuestra economía y sociedad. No somos meros espectadores de fuerzas incontrolables, sino agentes activos del cambio. Podemos aprender de la historia y utilizar ese conocimiento para construir un futuro más equitativo y sostenible.

En palabras del filósofo Edmund Burke, “la sociedad es un contrato eterno entre el pasado, el presente y el futuro”. Este contrato implica una responsabilidad hacia aquellos que nos precedieron, hacia nuestros contemporáneos y hacia las generaciones venideras. Es nuestra tarea honrar este contrato, buscando siempre el bien común y la justicia en nuestras acciones y decisiones.

El paradigma del Distributismo nos recuerda que la economía no es un fin en sí misma, sino un medio para el bienestar y la realización de las personas. Nos desafía a buscar un equilibrio armonioso entre la libertad individual y la responsabilidad colectiva. Si tomamos este desafío en serio y trabajamos juntos en pos de un futuro más justo y equitativo, estaremos escribiendo un capítulo significativo en la historia de la humanidad.

Fuente: Ediciones EP, 07/10/23.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

Más información:

Una alternativa: El Distributismo

Distributismo: La búsqueda de una economía equitativa a lo largo de la historia

.

.

Una alternativa: El Distributismo

julio 10, 2023

Una defensa libertaria del distributismo

El distributismo no significa lo que crees que significa.

No es una especie de socialismo bautizado que debería llamarse más exactamente «redistribucionismo». El distributismo es radical. Es autosuficiente. Es una anarquía de hombre contra el mundo con la que incluso el acólito más comprometido de Ayn Rand solo puede soñar. ¿No me crees? Luego crea a la libertaria católica honoraria Dorothy Day, y su descripción de los padres del distributismo:

GK Chesterton, Hilaire Belloc… y el Padre Vincent McNabb fueron los grandes distributistas que se opusieron al estado servil, el ‘estado providencial’ como lo llamó recientemente el Papa Pío XII… [Ellos] habrían temido la palabra ‘anarquista’, y solo la habrían entendido en su connotación popular. Yo mismo prefiero la palabra «libertario», por ser menos apta para ofender. 1

Quizás sea mejor, sin embargo, describir el Distributismo en términos de dos cosas que definitivamente no son: Socialismo y Capitalismo.

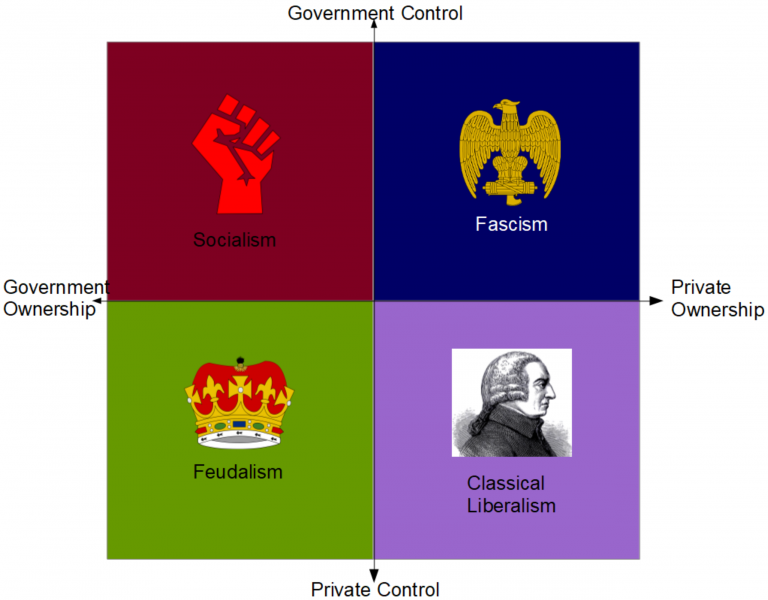

La brújula económica

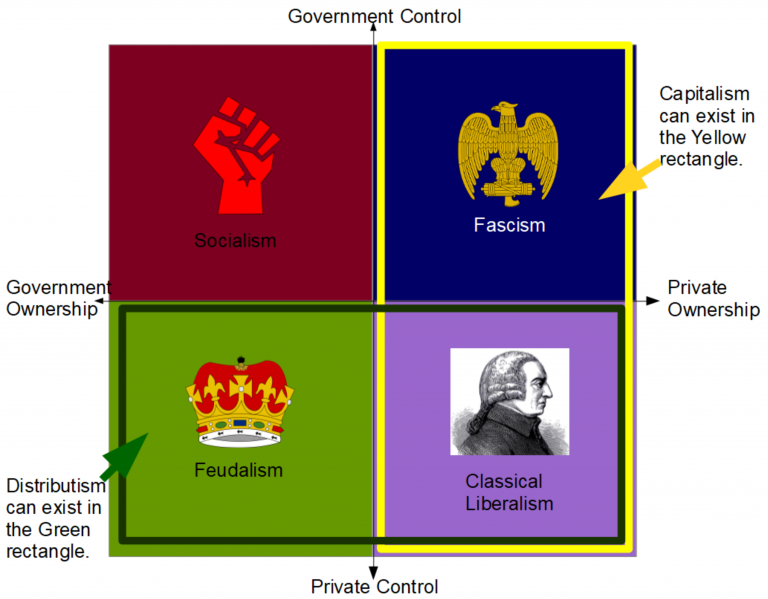

El socialismo se puede definir como la propiedad y el control del gobierno de los medios de producción. 2 En esa descripción, podemos ver distintos aspectos de la relación entre el gobierno y los medios de producción: propiedad y control. Y, en esta descripción, “gobierno” tiene un opuesto: el individuo privado. Eso nos da una brújula de dos ejes y cuatro cuadrantes, muy parecida a la popular brújula política, que podemos usar para identificar cuatro paradigmas económicos comunes. Los extremos de los ejes están entre el gobierno y el individuo privado, siendo un eje «Propiedad» y el otro «Control».

Así que vamos a llenar los espacios en blanco. Ya tenemos la propiedad y el control del gobierno, que es el socialismo. En el otro extremo, está la propiedad y el control privados, llamémoslo liberalismo clásico. (Podría usar otro término como «mercados libres», pero eso parece demasiado específico. Y el capitalismo es una subcategoría, a la que llegaremos más adelante). Ahora nos quedan los dos híbridos. Coincidentemente, uno es un sistema bastante nuevo y el otro es un arreglo bastante obsoleto. El primero es el control gubernamental de los medios de producción de propiedad privada: que no es casualmente la definición económica del fascismo. Obviamente la palabra está cargada de connotaciones ligadas a cómo se ha buscado políticamente, tanto a través del nacionalismo popular como del autoritarismo individual. Pero, en el ámbito puramente económico, reinando en el motor de la economía, sin tener que nacionalizar completamente sus partes, era el objetivo tanto del corporativismo de Mussolini como del New Deal de FDR, independientemente de cómo los dos hombres buscaran lograr esos fines. Finalmente, tenemos la propiedad estatal de los medios de producción controlados de forma privada. Eso es básicamente feudalismo, en el que los nobles reclamaban la propiedad de la tierra y la propiedad, pero los siervos trabajaban esa tierra con diversos grados de autonomía e independencia.

Así que tenemos nuestra brújula económica, que se ve así:

El socialismo está a la vista, pero ¿dónde encaja el distributismo en todo esto? El distributismo es una teoría económica con raíces en la enseñanza social moderna temprana de la Iglesia Católica en general, y la encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum , en particular, que dice:

Por lo tanto, es claro que el principio principal del socialismo, la comunidad de bienes, debe ser rechazado por completo, ya que solo perjudica a aquellos a quienes parece destinado a beneficiar, es directamente contrario a los derechos naturales de la humanidad e introduciría confusión y desorden. en el bien común. El primer y más fundamental principio, por lo tanto, si uno se propone aliviar la condición de las masas, debe ser la inviolabilidad de la propiedad privada. 3

En el contexto de la propiedad privada inviolable y el control privado de la propiedad, parecería que el Distributismo tendría que estar en la esquina inferior derecha. Una lectura más profunda de la encíclica parece confirmarlo también, con un mayor énfasis tanto en el valor inherente del acto comunitario de imbuir la personalidad de uno en la Creación mediante el trabajo en la propiedad de uno (p. 9), así como en el derecho de un padre para pasar su propiedad a sus hijos (p. 13). La línea se vuelve un poco más borrosa una vez que salimos de la encíclica y nos adentramos en las obras más interpretativas de GK Chesterton. En el contorno de la cordura, su colección de ensayos sobre distributismo, Chesterton tiende a dejar que un agrarismo idealista influya en su prosa y, siendo un buen inglés, su agrarismo idealizado era necesariamente monárquico y feudal. Si bien se puede argumentar que un contrato de arrendamiento de 999 años es prácticamente indistinguible de la verdadera propiedad, 4 lo más interesante de la visión más medieval de Chesterton sobre la propiedad es que resalta la tensión que identificó entre Distributismo y Capitalismo: Control.

Entonces, ¿qué es el capitalismo?

Ahora que tenemos algunas definiciones básicas para los sistemas económicos, incluido el socialismo (también conocido como lo que no es el distributismo), es hora de profundizar un poco más. Primero, vamos a referirnos a la definición de Chesterton, de The Outline of Sanity , que creo que nos pondrá en el camino correcto:

Cuando digo “Capitalismo”, comúnmente me refiero a algo que puede enunciarse así: “Esa condición económica en la que existe una clase de capitalistas groseramente reconocible y relativamente pequeña, en cuya posesión se concentra tanto capital como para necesitar una cantidad muy pequeña de capital. gran mayoría de los ciudadanos sirviendo a esos capitalistas por un salario”. 5

Si bien la nota sobre la dependencia del salario es importante, me gustaría reformular esa definición desde un punto de referencia más clásicamente liberal, smithiano:

El capitalismo es la aplicación del concepto de especialización y división del trabajo a la propiedad y uso del Capital como medio de producción en sí mismo.

Con esa definición como marco de referencia, es mucho más fácil ver cómo el distributismo y el capitalismo son algo opuestos: el primero enfatiza la propiedad productiva individual, con propiedad que refleja la huella digital de su dueño, mientras que el segundo enfatiza la propiedad de propiedad por un pequeño pocos, que luego contratan empleados para que los productos reflejen la huella de la marca. Dada esa distinción, tal vez sea más fácil al menos reconocer por qué la enseñanza católica preferiría lo que llamamos una organización distributista de una economía, en lugar de una capitalista. El sistema capitalista, en el que los asalariados están subordinados a los asalariados y sus patrocinadores capitalistas, es de naturaleza muy marcial e inevitablemente está dirigido hacia fines materialistas. Mientras tanto, el Distributista es autosuficiente y autodirigido, trabajando directamente con la Creación para mejorarla, imbuyendo el trabajo de su mente, cuerpo y alma en su pequeño rincón del mundo creado, para la mejora de sí mismo, su familia y su comunidad. Eso no quiere decir que los empleados, e incluso los propios capitalistas individuales, no puedan construir resultados tan positivos en sus vidas y en las vidas de sus vecinos, pueden hacerlo. Pero un sistema está dirigido hacia ese fin, mientras que, en el otro, ese fin es un accidente. Por cada George Bailey, hay un Henry Potter.

Revisando nuestra brújula económica anterior, entonces, si el distributismo se trata de control privado y el capitalismo se trata de propiedad privada, podemos decir que pueden habitar en cualquier lugar dentro de su respectiva mitad de la brújula, en lugar de simplemente un cuadrante. Se superponen, en esos ejes, en el cuadrante del liberalismo clásico, pero, como hemos dicho, siguen siendo sistemas en oposición. Resulta que hay un eje Z en esa brújula que, derivado de un punto clave en la definición de Capitalismo, puede decirse que es un espectro entre Generalización y Especialización.

Una organización capitalista es de propiedad privada y emplea a personas que se especializan en tareas específicas que apoyan a la organización. Una organización distributista está controlada de forma privada por, y quizás emplea, personas que usan muchos sombreros y realizan muchas tareas diferentes en apoyo de esa organización. Incluso el padre del capitalismo moderno, Adam Smith, notó la distinción entre especialistas y generalistas, en, como era de esperar, dado el enfoque posterior de Chesterton en el agrarismo, el contexto único de la agricultura:

La naturaleza de la agricultura, en verdad, no admite tantas subdivisiones del trabajo, ni una separación tan completa de un negocio de otro, como las manufacturas. Es imposible separar tan enteramente el negocio del vidriero del del agricultor de maíz, como comúnmente se separa el oficio del carpintero del del herrero. El hilandero es casi siempre una persona distinta del tejedor; pero el labrador, el rastrillador, el sembrador de la semilla y el segador del grano, son a menudo lo mismo. Las ocasiones para esos diferentes tipos de trabajo regresan con las diferentes estaciones del año, es imposible que un hombre esté constantemente empleado en cualquiera de ellos. 6

Si bien el capitalismo se basa en un sistema en el que hay un grupo específico de capitalistas especializados, se deduce que también habría muchos más especialistas. Trabajadores especializados, que operan máquinas y fabrican los artilugios, gerentes especializados, que dirigen y motivan a esos trabajadores, administradores especializados, que cuentan los componentes de los artilugios y fabrican los artilugios y, quizás lo más revelador para los cabilderos especializados libertarios, que trabajan con legisladores y reguladores para asegurarse de que sus widgets sean los más valiosos disponibles. El “capitalismo de compinches” es, de hecho, el resultado natural de un sistema capitalista especializado, en el que las empresas capitalistas pueden contratar especialistas para presionar al gobierno, y el gobierno puede contratar burócratas especialistas para regular las empresas.

Dada la naturaleza del socialismo y la tendencia natural del capitalismo especializado a capturar el control del gobierno para sus propios fines, se deduce que los gobiernos, en última instancia, existen para proteger a los propietarios. Afortunadamente para nosotros, eso también es válido para el distributismo, aunque no de la misma manera:

Una vez establecida una propiedad muy dispersa, hay una opinión pública más fuerte que cualquier ley; y muy a menudo (lo que en los tiempos modernos es aún más notable) una ley que es realmente una expresión de la opinión pública”. 7

Si se pueden alcanzar los fines distributistas, entonces el gobierno no solo protegerá el control privado de la propiedad, sino que la propiedad igualitaria de la propiedad creará instituciones privadas tan fuertes que, en muchos casos, el gobierno será innecesario. Sin embargo, a diferencia de las sugerencias de los distributistas originales, no necesitamos una “reforma agraria” masiva ni una redistribución gubernamental forzada de la propiedad para lograrlo. Más bien, necesitamos un gobierno que se mantenga al margen y una clase de empresarios distributistas que no teman ser generalistas.

Un distributismo libertario del futuro

Con base en nuestras definiciones, aquí hay una regla general básica para aplicar en el futuro: cada pequeña empresa, particularmente una de propiedad familiar, es fundamentalmente de naturaleza distributista. No es casualidad que la subsidiariedad y la solidaridad, dos conceptos que a menudo se consideran opuestos cuando se contemplan en un paradigma centrado en el Estado, se unifiquen en la relación entre el propietario de una pequeña empresa y su cliente. Dos personas se conocen e intercambian parte del trabajo de su vida, implícitamente para el cliente, explícitamente para el propietario del negocio, con el fin de mejorar la vida del otro de una manera que no podrían haberlo hecho por su cuenta.

Hace algún tiempo, estaba viendo un programa de viajes en el que el anfitrión visitaba un pequeño restaurante con un “agujero en la pared”, donde la abuela de la familia estaba sentada en el comedor, dando la bienvenida a los invitados y preparando la comida en una mesa. De inmediato, dudé que tal acción, preparar comida en un comedor, fuera muy bien recibida por los departamentos de salud de Estados Unidos. Pero ¿por qué no sería? Tal situación es quizás más segura, desde la perspectiva del cliente, que tener tal actividad encerrada en una cocina. Si ahí está la abuela, llenando y enrollando tamales, nada se le oculta al cliente, que es libre de ver si está bien, sana e higiénica. Mientras tanto, la abuela mantiene su dignidad humana al continuar ayudando con el negocio y la familia en la que ha dedicado toda una vida de arduo trabajo y cuidado. incluso si no pudiera estar de pie en una cocina abarrotada todo el día. Parece que la abuela debería tener la libertad de ayudar al negocio de su familia de esa manera. Por otro lado, tal vez un joven de 18 años que trabaja en Taco Bell no debería estar haciendo burritos de frijoles en el comedor, sin supervisión alguna. Hay una diferencia entre esas situaciones, por lo que, tal vez, debería haber una diferencia en la forma en que la ley las trata.

Eso me lleva a la primera (y hasta ahora única) solución política para avanzar hacia una economía distributista: la regulación progresiva. Bueno, más propiamente, es más un sistema de desregulación progresiva. Las empresas grandes, con múltiples ubicaciones y que cotizan en bolsa tienen poca supervisión constante e intercambio de información, y mucho poder de cabildeo para protegerse de ser perjudicados por la regulación. Ellos mismos crearon el laberinto de reglas y regulaciones. , por lo que se quedan con ellos, por ahora. Por otro lado, las empresas pequeñas, de propiedad familiar y con una sola ubicación tienen una gran cantidad de supervisión constante, el incentivo y los medios para mantener las buenas prácticas, y una incapacidad general para ocultar las malas prácticas a los clientes. No deben ser reguladas. en absoluto. Pura anarquía. Entre, a medida que los incentivos y los medios para mantener las buenas prácticas se distribuyen entre más personas, cada una con menos participación, podría haber niveles de regulación que compensen esa pérdida de intercambio de información y participación. Algunos estados tienen las llamadas «Leyes de la Industria Casera», en las que las pequeñas empresas en el hogar, como las dirigidas por personas que podrías conocer en un mercado de agricultores, básicamente no están reguladas. La estructura está en su lugar; solo necesita expansión.

Y si los capitalistas y compinches pueden lograr una pequeña desregulación por sí mismos, como libertarios, podemos decir «Oh, maldita sea».

En realidad, solo hay otras dos acciones que el gobierno puede tomar y que potencialmente podrían apoyar la expansión de la actividad económica organizada de acuerdo con los principios distributistas. La primera es bastante simple: libere las tierras federales en todo el oeste y asígnelas a personas que las mejorarán, de la misma manera que el Medio Oeste fue desembolsado a través de las Leyes de Homestead. El otro tema sigue siendo un problema en busca de una solución, que puede encontrarse en la política de gobierno, o puede que no. Esencialmente, si el uso especializado del capital como medio de producción en sí mismo, el capitalismo, se opone al distributismo, entonces la financiación de proyectos distributistas intensivos en capital es un problema. Además, debido a que actualmente no existe una larga tradición de comercio Distributista, con pequeños propietarios construyendo negocios, Entrenando a los aprendices y sus hijos en su arte, y legándoles esos negocios para el futuro, el proceso de una transición general a la organización Distributista será empinado. Hay algunas oportunidades disponibles a través de la tecnología, como la impresión y fabricación en 3D (ver más abajo) y el crowdfunding, pero aún queda mucho trabajo por hacer para identificar una solución aquí.

Entonces, ¿qué pasa con la fabricación a gran escala u otras operaciones intensivas en capital? Históricamente, los distributistas han tratado de aplicar algún tipo de modelo cooperativo propiedad de los empleados, como una forma de especializarse un poco, al mismo tiempo que distribuyen la propiedad. Hay algunas empresas que operan con este modelo, aunque muy pocas son explícitamente distributistas. Afortunadamente, la tecnología está comenzando a permitir que las pequeñas empresas, e incluso los individuos, sean dueños de sus propios medios de producción. La economía colaborativa permite a las personas convertir los bienes de capital que poseen, como casas y automóviles, en un negocio de taxi o alquiler de una sola persona. 8 Eso es Distributista. Las Tiendas en línea brindan los medios para que las personas individuales lleguen y atiendan a los clientes en todo el mundo y reduzcan los costos de transacción en el proceso. Eso es Distributista. La Impresión en línea permite que las personas publiquen sus propios trabajos, sin tener que pasar por grandes editoriales. Eso es Distributista. Quizás la mayor oportunidad de todas, la revolución de los fabricantes en la impresión 3D y el mecanizado robótico proporciona las herramientas para que las personas operen una pequeña o mediana empresa de fabricación, con requisitos de capital muy bajos. Eso no es solo distributista, sino que también es el eje que puede permitir que toda una cadena de empresas distributistas opere en serie a lo largo de la red de la economía. El futuro es distributista.

Aparte del único cambio de política de desregulación progresiva, no hay mucho más que el estado pueda hacer cuando se trata de hacer que el distributismo suceda. Es un sistema que busca la interacción y la actividad económica del tamaño humano y, por lo tanto, realmente necesita acciones del tamaño humano para hacerlo crecer y florecer. Si no está listo para dar el salto al distributismo completo, lejos de la estabilidad de los salarios de 9 a 5 y libre del riesgo desembolsado de los pocos capitalistas que lo emplean, hay algo que puede hacer para desarrollar la mentalidad distributista… hacer cosas. Eso es todo. Adopte, o tómese más en serio, un pasatiempo creativo y productivo, en el que pueda intercambiar los productos de su oficio con viejos y nuevos amigos, e incluso venderlos. Podrías trabajar en el jardín, elaborar cerveza, hacer artesanías en cuero, tejer, reparar autos o lo que sea que se adapte a tus intereses, habilidades y capacidades.9 Sea lo que sea, conviértalo en algún tipo de trabajo productivo y no especializado que pueda imbuir con su espíritu y personalidad, y al mismo tiempo proporcione algún valor productivo para los demás. Porque eso es Distributismo.

– – – – –

Notas

1 Dorothy Day, La larga soledad.

2 En rigor, el socialismo marxista pretende tener los medios de producción en propiedad y controlados por el Proletariado, pero todos sabemos que, en la práctica, el Proletariado cede ese poder a su apoderado el Partido, que es el gobierno de facto.

3 Rerum novarum, pág. 15

4 Además, ¿el hecho de estar obligado a pagar impuestos sobre la propiedad, sobre la propiedad, para siempre, es tan diferente de un “arrendamiento” indefinido de la propiedad por parte del gobierno?

5 GK Chesterton, El esquema de la cordura. También cabe destacar que, al leer las críticas de la Iglesia al «capitalismo» con esa definición en mente, y no con un sentido vago de «mercados libres» o «propiedad», encuentro que esas críticas, durante los más de cien años desde Rerum Novarum, hacen mucho más sentido.

6 Adam Smith, La Riqueza de las Naciones.

7 GK Chesterton, El esquema de la cordura.

8 Algunos afirmarán que usar su “propiedad personal” para ganarse la vida es vulgar e inhumano. Yo respondo que los lofts, apartamentos y otros espacios habitables por encima de las tiendas en las áreas más antiguas del «centro» no siempre fueron solo lugares para que vivieran los hipsters de lujo.

9 Bono: si se mantiene lo suficientemente pequeño, ¡sin impuestos ni reguladores!

Fuente: thelibertariancatholic.com

Más información: http://ligadistributista.blogspot.com

.

.