Los Riesgos de Extrapolar: La trampa de querer predecir el futuro a toda costa

noviembre 4, 2024

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

En un mundo donde los datos parecen ser el nuevo oro, es común caer en la tentación de asumir que con suficiente información y análisis podemos anticipar el futuro. Empresas, inversores, políticos y ciudadanos nos aferramos a cifras y patrones del pasado para extrapolarlos hacia lo que está por venir, buscando respuestas en medio de la incertidumbre. Sin embargo, este ejercicio puede convertirse en una peligrosa ilusión. ¿Es realmente posible predecir el futuro con certeza o nos estamos engañando al pensar que podemos anticipar cada movimiento? Reflexionar sobre este riesgo, tan común y, a la vez, tan subestimado, resulta fundamental.

.

El Problema de Extrapolar: Encantamiento y desencanto

Extrapolar significa proyectar una tendencia, un valor o una relación observada hacia el futuro o hacia otros contextos. En teoría, suena sencillo: si conocemos el pasado, podemos suponer que algo similar ocurrirá en el porvenir. Es el fundamento de prácticas como las encuestas políticas, las proyecciones de ventas, los modelos meteorológicos y el análisis financiero. No obstante, este método está plagado de riesgos.

Uno de los ejemplos más elocuentes está en los mercados financieros. Los especuladores intentan predecir el comportamiento de las acciones, bonos y divisas con base en patrones históricos, creando modelos que sugieren cuándo es mejor comprar o vender. Sin embargo, las condiciones en las que operan los mercados son tan complejas y volátiles que cualquier cambio inesperado puede desmontar esas predicciones en cuestión de minutos. Los pronósticos, en muchos casos, son construcciones ilusorias que descansan en un frágil equilibrio, susceptibles de desplomarse ante eventos imprevistos.

Ray Dalio, célebre inversionista y fundador del fondo de inversión Bridgewater Associates, ha comentado que los mercados financieros son un campo donde los datos históricos pueden ser útiles, pero nunca infalibles. Dalio advierte que, aunque los modelos matemáticos pueden ofrecer indicios sobre posibles movimientos, la realidad suele ser mucho más compleja, y la confianza excesiva en los datos pasados puede ser un camino directo hacia el desastre financiero.

.

Ciencia y Caos: La sensibilidad a las condiciones iniciales

La extrapolación de datos enfrenta, además, un problema fundamental en sistemas donde las condiciones iniciales tienen una gran sensibilidad. Edward Lorenz, el meteorólogo estadounidense que accidentalmente descubrió la Teoría del Caos, fue un pionero en señalar esta complejidad. Al intentar realizar predicciones meteorológicas, Lorenz encontró que pequeños cambios en las condiciones iniciales de un sistema pueden generar enormes variaciones en el resultado. En su caso, una mínima variación en los decimales de las condiciones de temperatura y presión resultó en pronósticos climáticos completamente diferentes. Así nació la famosa metáfora del “efecto mariposa”: el aleteo de una mariposa en un lugar puede desatar un tornado en otro.

.

Esta sensibilidad a las condiciones iniciales no es exclusiva del clima; la encontramos en la física, las finanzas y hasta en la política. Por ejemplo, en el caso de los sistemas orbitales, la predicción del movimiento de tres cuerpos celestes cercanos es un problema tan complejo que no se puede resolver de manera precisa. La trayectoria de cada objeto está condicionada por una serie de fuerzas tan entrelazadas y variables que cualquier intento de proyección a largo plazo es prácticamente imposible.

Entonces, ¿por qué insistimos en predecir el futuro con tanta certeza? Parte de la respuesta podría estar en el sesgo cognitivo conocido como «falacia de la extrapolación». Este fenómeno psicológico nos hace pensar que las tendencias observadas seguirán de la misma forma en el tiempo, ignorando que la realidad es mucho más dinámica y que nuestras condiciones iniciales pueden ser defectuosas o limitadas.

Sesgos en la Política y la Economía: El peligro de las encuestas y las proyecciones

En el ámbito político, las encuestas son un ejemplo ilustrativo de los riesgos de extrapolar. Aunque son una herramienta ampliamente utilizada para anticipar el resultado de elecciones, la realidad es que las encuestas están llenas de sesgos. Uno de ellos es el “sesgo de respuesta”: aquellos que participan en una encuesta pueden no ser representativos del total de votantes. Esto se ha evidenciado en múltiples elecciones, en las que los sondeos han fallado en predecir el resultado, generando sorpresa y desconcierto.

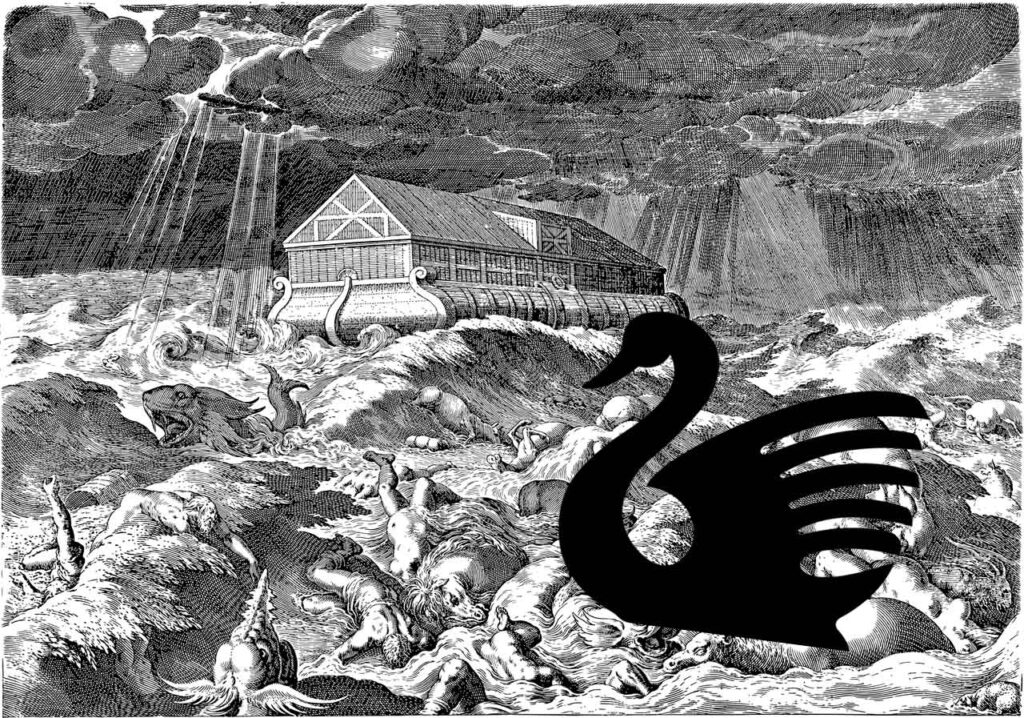

El economista Nassim Taleb, autor de El Cisne Negro, critica duramente este tipo de predicciones. Taleb argumenta que vivimos en un mundo que es mucho más caótico e incierto de lo que los modelos estadísticos nos permiten ver. Las “colas gruesas” o eventos extremadamente raros, como una crisis económica o una pandemia, no pueden preverse de forma precisa, y cualquier intento de extrapolación a partir de datos normales resulta en una visión distorsionada de la realidad.

.

En la economía global, este error se hace evidente cada vez que una crisis económica sorprende a los analistas. La Crisis de las hipotecas subprime de 2008, por ejemplo, fue un evento imprevisto por muchos de los modelos financieros que asumían que el sistema era estable y predecible. La realidad fue una compleja red de conexiones económicas que, al fallar un eslabón, generó un efecto dominó devastador.

.

Extrapolación en la vida cotidiana: Reflexiones y lecciones

La extrapolación no es solo un problema de grandes empresas o gobiernos; afecta también a las decisiones individuales en nuestra vida diaria. Tomamos decisiones financieras, laborales y personales asumiendo que ciertos patrones o datos pasados continuarán. Así, proyectamos nuestras expectativas de manera lineal, cuando en realidad las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro.

Al final, quizás la lección más valiosa la aporta el físico Richard Feynman, quien advertía que “la ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos”. No importa cuánta información tengamos, siempre habrá una dosis de incertidumbre en el futuro. Pretender saberlo todo y basar nuestras decisiones solo en extrapolaciones puede llevarnos a decisiones equivocadas.

La sabiduría de la humildad

En conclusión, es fundamental reconocer los límites de nuestras predicciones y de los modelos en los que confiamos. Las proyecciones pueden ser útiles, sí, pero también peligrosas cuando se vuelven demasiado rígidas o absolutas. La verdadera sabiduría radica en reconocer que el futuro es, en última instancia, incontrolable y que la humildad ante la incertidumbre puede ser nuestra mejor guía. En lugar de aferrarnos a la ilusión de la certeza, quizás debamos adoptar una actitud de apertura ante lo imprevisto. Vivir en un mundo incierto requiere flexibilidad y preparación, no la seguridad de que todo se comportará como creemos.

Fuente: Ediciones EP, 04/11/24.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

Más información:

La equivalencia no sirve para hacer pronósticos

Medidas de Tendencia Central en el Mundo Financiero

La importancia del Azar: Más allá de un juego de dados

La Regresión a la Media y la Ley de los Grandes Números: Su Impacto en las Finanzas y la Gestión del Riesgo

.

.

Futuros distópicos

julio 20, 2019

¿Pueden convertirse en realidad las tiranías de la ficción?

Tal vez, en un mundo futuro superpoblado y sobreexplotado, cuando vaya al mercado, encuentre un producto alimenticio sintético, sabroso y con todas las propiedades nutricionales que necesita. En la etiqueta indica que se elabora con plancton marino muy energético. Hasta aquí, todo parece ir bien, pero ¿qué ocurre si se descubre que no existe ese plancton y que las galletas están hechas con los restos procesados de humanos fallecidos?

Ése es el argumento de la película Soylent Green de 1973, que en España se llamó Cuando el destino nos alcance.

Las ficciones políticas cinematográficas y televisivas nos han mostrado mundos terribles. Muchas veces son consecuencia de un comportamiento poco responsable por parte de los humanos respecto al planeta y sus recursos, o resultado de un enfrentamiento bélico generalizado, o crisis económicas que desquician por completo el orden social conocido (Mad Max).

A veces, ni siquiera tienen lugar en nuestro mundo, sino en otros completamente inventados (Juego de Tronos). Tampoco tiene por qué tratarse necesariamente de una visión del futuro: El cuento de la criada, por ejemplo, transcurre en nuestros días, como también lo hace la serie británica Utopía.

Aunque no todas las ficciones son pesimistas o presentan un mundo desagradable (Star Trek es mucho más optimista), parece que la audiencia disfruta viendo mundos en los que resulta poco apetecible vivir. Tal vez porque consuela comprobar que, en comparación con los ficticios, el nuestro no es tan malo.

A estos mundos no deseables los llamamos distópicos para diferenciarlos de las más apetecibles utopías. Una distinción algo falaz: prueben a leer la descripción de la vida en la Utopía de Tomás Moro, o en La Ciudad del Sol de Campanella, y hallarán mil y un motivos para desear que no se hagan nunca realidad. Tanto en las utopías como en las distopías no existe libertad política, se vive bajo un régimen tiránico.

En la mencionada serie televisiva El cuento de la criada(inspirada por el relato de la escritora Margaret Atwood), un grupo, con una visión muy particular del papel que el cumplimiento de las sagradas escrituras tiene para salvar a la humanidad (que se enfrenta a un problema de ausencia de natalidad alarmante), toma el poder en los Estados Unidos e implanta una especie de república religiosa (Gilead) en la que las mujeres son objetos propiedad de los hombres. Se instauran rituales de violación sistemáticos de las mujeres fértiles por los hombres con poder político que se llaman a sí mismos comandantes.

Todo está en la Historia

En esta ficción, el sistema político despótico se establece a través de una serie de atentados terroristas con los que, poco a poco, se consigue desmantelar el sistema político previo para instaurar la nueva república religiosa. Margaret Atwood decía que en su relato no hay nada que no haya ocurrido ya en algún momento de la historia. Aún hoy en día el número de regímenes políticos que excluyen de las libertades políticas a parte de su población (especialmente a las mujeres) resulta alarmante y desesperanzador.

Ver El cuento de la criada y otras series similares puede llevar a preguntarnos si es posible que ocurra algo parecido en la realidad. No descarte tan rápido la idea. Richard Weaver advertía que cuando la libertad de la gente desaparece no lo hace de golpe con una explosión, sino en silencio, en medio de la comodidad de sentirse cuidado. El proceso es terroríficamente sencillo:

- Primero aparecerá un problema. No un problema cualquiera, sino uno que, real o no, por el motivo que sea, se convierte en el más urgente y preocupante, aquél que pone en juego la supervivencia de la colectividad (el problema de la natalidad en El cuento de la criada).

- Como ocurre con todo problema político, habrá opiniones distintas sobre cómo resolverlo. La política es opinión; la verdad es cosa de la ciencia.

- Aparecen entonces los expertos. Afirman tener la solución al problema. Pero, ¡cuidado!, no dicen que la suya sea una opinión más. Los expertos hablan como si estuvieran en posesión de la verdad.

- Como no todos los expertos defienden lo mismo, hay que decidir quiénes son los verdaderos expertos, los mejores.

- Aparece entonces la fe en la medición y en los rankings. Es una fe, porque, como señala Jerry Z. Muller, exige creer en tres cosas que son dogmas: que es posible sustituir el juicio, el talento y la experiencia personal por mediciones; que si esas mediciones son públicas las cosas funcionarán como deben; que medir es la mejor manera de motivar a las personas. Por supuesto, esto exige ignorar que no todo lo importante se puede medir y que casi siempre acaba por medirse lo que no importa.

- El ranking acaba por aplicarse a las personas. Los habrá excelentes y los habrá mediocres. El criterio de clasificación es arbitrario en tanto en cuanto no tiene que ver con lo se pretende medir en realidad, pero no importa. La excelencia, que es una ideología totalitaria, ya ha hecho su aparición.

- La única opinión válida es ahora la de los expertos excelentes, los mejores (siempre, claro está, según el ranking elaborado por ellos mismos). Pero cuando sólo hay una opinión, ya no es opinión, sino verdad indiscutible. Por otro lado, la adopción de este sistema meritocrático hace que los expertos estén convencidos de su propia buena fe, de que son justos, de que sus juicios no contienen prejuicio ni error, que los demás están equivocados y, lo que es peor, que actúan de mala fe, que son malos.

- Puesto que las contradicciones de la vida, la creatividad, la invención, el arte, la filosofía, etc. no son medibles, la solución al problema pasa siempre por ser una idea artificial del ser humano. Así que todos han de ajustarse al modelo teórico de los expertos por la fuerza. Recuerde: el que no se ajusta es malo, el que piensa por sí mismo, el creativo, el inspirado, también.

- Para que el ajuste sea completo, todos los aspectos no políticos de las relaciones sociales han de ser públicos: la vida familiar, el amor, la educación, las opiniones (que ya no podrán expresarse libremente porque están equivocadas y cargadas de mala intención). Todo será sometido a escrutinio público (quien haya visto o leído El cuento de la criada habrá comprobado que hasta el sexo es cosa de la que se ocupa el poder).

- Et, voilà! El poder político pasa a ser un asunto arbitrario totalmente privatizado, en manos de los expertos, formen estos un partido político (que acabará siendo único), una asociación, un grupo religioso… Pero el caso es que la política no se puede privatizar; si se privatiza deja de ser política para ser tiranía. A quien pregunte, entonces, por el motivo de la obediencia se le responderá lo mismo que a los niños en las escuelas de la Italia fascista: “Obedece porque se debe obedecer”.

Nos queda, sin embargo, algo de esperanza. Como se ve en muchas de las series de televisión distópicas, el ser humano actúa, y la acción es siempre imprevisible, ambigua, no encaja en los modelos teóricos, los descoloca. Siempre hay un grupo de resistencia que lucha contra la negación de la política que supone la tiranía totalitaria. Al final, la tiranía es derrotada. Aunque, eso sí, puede que haya que esperar mucho tiempo para ver su fin, y como decía Sancho, “¿qué mayor desdicha puede ser de aquella que aguarda al tiempo que la consuma?” Lo mejor será, pues, que hagamos lo posible por evitar que ese futuro distópico nos alcance.

Roberto Losada Maestre, Profesor de Teoría Política, Universidad Carlos III

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Fuente: grandesmedios.com, 2019.

______________________________________________________________________________

Más información:

Soylent green

.

.