El ajuste en la Universidad de Buenos Aires

abril 17, 2024

‘Motosierra’ y ‘licuadora’ en la UBA, un grave error

Por Roberto Borrone.

.

Nadie con honestidad intelectual puede negar la imperiosa necesidad que tiene nuestro país de emprender un cambio estructural profundo. El resultado de la segunda vuelta electoral de noviembre reflejó contundentemente esa voluntad expresada por gran parte de la ciudadanía. Paralelamente, la mejor forma de ayudar a un gobierno es advertirle a tiempo de sus errores. Es imprescindible que la actual administración genere un país desarrollado y previsible. Es un rasgo muy valorable aprender de los propios errores y una evidencia de humildad y de sabiduría hacerlo. Está muy claro que las dos herramientas básicas del Gobierno para lograr sus objetivos “de primera generación” son la ‘licuadora’ y la ‘motosierra’. Me permito la licencia de no emplear términos más “académicos” en virtud de su consolidada instalación en el vocabulario cotidiano de los argentinos. Los resultados y/o consecuencias del uso de todo instrumento o herramienta dependerán del criterio y/o la pericia de quien los aplique. Siguiendo con la imagen de la motosierra como instrumento para eliminar gastos no justificables en la búsqueda de eficiencia, lo esperable no es un revoleo de la herramienta (efectivo como imagen de campaña, pero inapropiado cuando se ejerce la gestión), sino un manejo efectuado con precisión quirúrgica luego de un minucioso análisis previo.

.

Aquí llagamos al núcleo. ¿Es razonable someter a la Universidad de Buenos Aires (UBA) a un ahogo presupuestario? La UBA es una institución cuyo enorme prestigio excede claramente nuestras fronteras. Es motivo de genuino orgullo para los argentinos. Su ilustre pasado, su vital presente y lo que representa para un futuro basado en la “inteligencia como política de Estado” hacen incomprensible este grosero error. Nadie duda de que toda institución es perfectible, pero el camino para subsanar sus eventuales fallas son los controles objetivos de gestión y/o auditorías irreprochables.

¿Qué significa la UBA? ¿Cuál es su trascendencia en la educación universitaria y en el ámbito de la investigación e incluso en el ámbito de la salud? Un paneo sobre información oficial y con datos concretos nos permite tomar conciencia de la trascendental importancia que tiene la UBA para cualquier proyecto de gobierno que tenga como objetivo insertar a la Argentina en el mundo del desarrollo. Un mundo que prioriza la “riqueza del conocimiento”. Toda universidad debe ser evaluada en dos planos: el presupuesto universitario (cuánto gasta y en qué gasta) y sus resultados cuantificables en cuanto a la labor docente, la investigación y, en el caso de la UBA, su labor asistencial (hospitales universitarios). El presupuesto universitario en el caso de la UBA tiene tres destinos: salarios del personal (docentes y no docentes), gastos de funcionamiento y programas especiales.

.

Respecto de los “gastos de funcionamiento”, consisten en los recursos que la universidad necesita para pagar los servicios y el mantenimiento que le permita tener en buenas condiciones sus aulas y laboratorios (limpieza, seguridad, conectividad, seguros, insumos). Los gastos de funcionamiento quedaron congelados al prorrogarse el presupuesto 2023 (elevado al Congreso nacional en septiembre de 2022). Esto representa un atraso –por la inflación acumulada– no inferior al 270 %. El aumento otorgado –y solamente para estos gastos– es del 70%.

Respecto de los salarios docentes y no docentes, la pérdida de su poder adquisitivo es notoria. La información institucional refiere una pérdida del 36,7% frente a la inflación del último trimestre. Los “programas especiales” están referidos a grandes obras de infraestructura y financiación de investigaciones, entre otros rubros. Es fundamental resaltar de qué estamos hablando cuando nos referimos a la UBA. A grandes rasgos, los aspectos más destacados son los siguientes: la UBA es la universidad más importante de la Argentina; está ubicada entre las cinco mejores universidades de América Latina según los principales rankings universitarios (el ranking QS Global, Shanghai Ranking y el Ranking Center for World University); se ubica entre las 100 mejores universidades del mundo de acuerdo con el prestigioso ranking QS.

Respecto de su “eficiencia” (tema tan enfocado en los tiempos que corren), la UBA ha logrado ubicarse en esos sitios de privilegio a pesar de contar con un presupuesto entre 7 y 13 veces menor que las universidades más importantes de la región. La Universidad de San Pablo (Brasil) dispone del mayor financiamiento por estudiante matriculado de la región. En 2023 fue de 15.000 dólares anuales por estudiante. La Universidad Autónoma de México tiene un financiamiento anual por estudiante de 7.968 dólares. La UBA dispone de 1.123 dólares anuales por estudiante. La UBA desarrolla el 20% de las investigaciones científicas que se realizan en la Argentina.

Un aspecto adicional de trascendental importancia respecto de la UBA es que en su red de hospitales escuela se atendieron, en 2023, más de medio millón de personas. En esos ámbitos asistenciales de la UBA se forman gran parte de los médicos de mayor prestigio de la Argentina. En el Hospital de Clínicas José de San Martín, de la UBA, además de su labor docente tanto en el grado como en el posgrado (residencias médicas) y de la intensa actividad de investigación, se debe destacar la tarea asistencial. Un dato de singular importancia es que en esta institución, orgullo de la medicina argentina, de las 365.000 consultas anuales totales que se realizan en su ámbito, el 60% carece de cobertura social, y de ese 60%, la mitad son pacientes del interior del país –y países de la región– y la otra mitad reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Hospital de Clínicas de la UBA es el hospital universitario más importante de la Argentina, con un prestigio que trasciende largamente nuestras fronteras. En la UBA se formaron tres científicos argentinos galardonados con el Premio Nobel: César Milstein, Luis Federico Leloir y Bernardo Houssay. La UBA es la institución con más institutos de investigación del país (44 de sus 72 institutos están vinculados al Conicet), con una importante cantidad de patentes.

.

Dentro de la red de centros asistenciales de la UBA se destacan el Hospital Odontológico Universitario (250.000 pacientes anuales), con un importante centro de diagnóstico por imágenes. Cuenta, además, con unidades móviles que atienden a más de 500 pacientes por día en forma gratuita. Otra institución a destacar es el Instituto de Oncología Ángel Roffo de la UBA, con su reciente incorporación del Centro de Radioterapia Protonterapia. Se trata del principal centro médico público de oncología de la Argentina (atiende a 110.000 pacientes por año). Una mención especial para el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de la UBA (48.000 consultas anuales). Es un centro de referencia para patologías de alta complejidad (trasplantes, enfermedades hematológicas, inmunológicas, reumatológicas y neuromusculares). Allí se realizan –además de la actividad asistencial y docente– desarrollos de líneas de investigación del más alto nivel. Otra institución asistencial destacada de la UBA es el Instituto de Tisioneumonología Prof. Dr. Raúl Vaccarezza (14.000 consultas anuales). Es un centro de referencia nacional e internacional especializado en patologías respiratorias, con destacada actuación durante la pandemia. En una órbita asistencial ajena al área médica humana, se destaca el Hospital Escuela de Ciencias Veterinarias.

.

No sería completa esta breve descripción de la importancia de la UBA sin mencionar los programas de extensión, como UBA en Acción, con múltiples acciones solidarias enfocadas en poblaciones vulnerables, así como las permanentes campañas solidarias del Hospital de Clínicas para la detección de patologías de todas las especialidades, prevención y promoción de la salud.

Los argentinos tenemos enfocada nuestra ilusión en que la actual administración tome las medidas adecuadas para ubicar a nuestro país en el sendero del desarrollo. Comprometer presupuestariamente a la UBA es un grave error.

* * * * *

─Roberto Borrone es Profesor consulto de la cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina (UBA). Hospital de Clínicas. Doctor en Medicina (UBA).

Fuente: lanacion.com.ar, 02/04/24

Más información:

La miopía es una enfermedad y no solamente anteojos

La inteligencia artificial revoluciona la docencia médica

Argentina: La salud necesita urgentes definiciones del Gobierno

.

.

En Argentina faltan salud y educación

marzo 27, 2024

Al Pacto de Mayo le faltan salud y educación

La verdadera riqueza sustentable de los países líderes del siglo XXI radica en el conocimiento; a su vez, no hay posibilidad de que los niños adquieran conocimientos sin los micronutrientes necesarios

Por Roberto Borrone.

En el último segmento del discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias legislativas se convocó a los gobernadores, autoridades de los partidos políticos y ex primeros mandatarios a rubricar un pacto de 10 medidas económicas a las que se les asigna jerarquía de políticas de Estado. El denominado Pacto de Mayo. Es indudablemente una propuesta auspiciosa –más allá del análisis de la “letra chica” que merecerá cada punto–, dado que propicia retomar una atmósfera de consensos luego de “tempestades” de crispación. Mi sesgo profesional como médico y profesor universitario me hizo notar inmediatamente la ausencia de la salud y la educación entre los 10 puntos. En un pacto como lo sería el de Mayo, en un país organizado federalmente y en el cual salud y educación están en la órbita de cada jurisdicción, es ilógico que estos aspectos fundamentales no estén incluidos.

Ante mi inquietud, profesionales amigos del mundo del derecho y la economía esgrimieron como argumento que solo con una economía saneada sería posible poner el foco en una reestructuración virtuosa de los sistemas de salud y educativo. Lo prioritario, refieren, es “apagar el incendio”. La traducción sería que salud y educación (entre otros) son objetivos de “segunda generación” que requieren de la concreción previa de aquella batería de medidas económicas. Mi réplica es que esto colisiona con el concepto de que la verdadera riqueza sustentable de los países líderes del siglo XXI en realidad radica en el conocimiento. A su vez, no hay posibilidad de que los niños adquieran conocimientos sin un buen estado de salud en general y, fundamentalmente, sin los micronutrientes necesarios para una buena “salud cerebral”.

¿Alguien puede dudar del valor que tiene para la economía de un país del siglo XXI que su población tenga un excelente estado de salud y una educación de primer nivel accesible para todos? Es ocioso repetir la muy baja performance de los jóvenes de nuestro país en las pruebas internacionales que testean los conocimientos adquiridos. “Somos lo que la educación hace de nosotros” (Francisco Mora) es una impactante frase referida por Guillermo Jaim Etcheverry (exdecano de la Facultad de Medicina y exrector de la UBA), quien hace muchos años nos advirtió sobre la “tragedia educativa” que se desarrollaba en la Argentina.

Un artículo reciente se enfocó en un caso concreto: Corea del Sur. Su título y contenido fueron contundentes: “La revolución educativa, la clave del éxito económico de Corea del Sur” (Infobae, 19/01/2024). Ese país asiático pasó de un alto grado de pobreza y analfabetismo al momento de la firma del armisticio de la Guerra de Corea, en 1953, a lograr “uno de los mayores crecimientos económicos, educativos y de desarrollo del mundo”. La clave fue la inversión en un sistema educativo de calidad. “Generar capital humano fue un modo de obtener recursos valiosos”, es la reflexión de Byun Koo Cho, director del Centro Global de Intercambio de Conocimiento y Desarrollo de Corea del Sur. Evaluaciones internacionales como PISA (OCDE), Timss (matemáticas y ciencias) y Pirls (comprensión lectora) ubicaron a Corea del Sur en la cima del rendimiento educativo. Sus calificaciones en matemáticas, lengua y ciencias lo colocan entre los 10 países más destacados. Las claves fueron:

* Políticas públicas educativas a largo plazo que se sustentan más allá de cada administración. No se trata de estrategias estáticas, sino que cada 5 años los expertos reevalúan los programas de estudio para adaptarlos a los cambios tecnológicos y sociológicos. Los jóvenes egresan con las competencias que el mundo laboral les exige.

* Alta inversión en el sistema educativo (más del 10% del PBI).

* Una rigurosa formación de los docentes para que la instrucción de los alumnos responda a las exigencias actuales. Todo esto se complementó con una alta inversión en investigación y desarrollo en las empresas. En cuanto a estrategias educativas, la utilización de instrumentos de inteligencia artificial (IA) permite una enseñanza más personalizada y un monitoreo del progreso de cada alumno detectando dificultades y fortalezas.

En un reciente artículo en La Nación, Guillermina Tiramonti enfatizó: “Es necesario introducir cambios en las instituciones de formación de los docentes para mejorar el perfil de estos agentes que deben enseñar en la era digital”. La autora reclama “comenzar a diseñar una escuela que nos posibilite tener docentes bien pagos y alumnos que aprendan”. Hay que dejar atrás el modelo basado en el enciclopedismo, que tenía cierto sentido hasta la primera mitad del siglo pasado.

Por su parte, también en estas páginas, Alieto Guadagni y Francisco Boero expresaron que, mientras Alberdi decía que “gobernar es poblar”, la extrapolación al siglo XXI de su aserto podría expresar que “gobernar es educar”. Los autores remarcan algo contundente: “La pobreza afecta duramente a quienes tienen una escasa escolarización”, y reclaman quebrar “el círculo de reproducción intergeneracional de la pobreza”. Reclaman que en todo el país se cumpla el calendario anual mínimo de 180 días efectivos de clases (según ley 25.864/2003) y la jornada extendida en el nivel primario (ley 26.206), situación actualmente disponible solo para el 15% de los alumnos.

En materia de salud, el Pacto de Mayo sería una oportunidad óptima para definir el “trazo grueso” de una reorganización del sistema público de salud. Hasta ahora conocemos dos novedades en materia de salud: la desregulación de las cuotas de las empresas de medicina prepaga (subsistema que atiende al 13% de la población) y la equiparación de las prepagas con las obras sociales, con libre elección y sin intermediación para elegir la cobertura entre ambas opciones. Queda pendiente algo fundamental: comenzar a definir un proyecto para el subsistema público de financiación estatal (en él se atiende al menos el 36% de la población).

Cuando hablamos de salud, debemos considerar también sus determinantes, tales como la nutrición infantil. Asegurar una nutrición adecuada con los micronutrientes indispensables para el desarrollo del cerebro infantil y sus funciones cognitivas (memoria, atención) –en el marco de niveles de pobreza e indigencia inéditos– es un imperativo ético que una cosmovisión economicista debe focalizar.

Uno de los pioneros en este tema, el médico y biólogo Nevio Borrone, expresó el concepto de “la inteligencia como política de Estado”, refiriéndose a medidas para favorecer el desarrollo de la “inteligencia natural”.

El Gobierno debe dejarse ayudar por los expertos, muchos de ellos agrupados en organizaciones multidisciplinarias como los grupos PAIS y Medeos, ambos con propuestas concretas disponibles. Estos son solo dos ejemplos de fuentes de consulta de primer nivel. A todos los que nos interesa que el Gobierno tenga una buena gestión nos preocupa que una mirada economicista dogmática deje fuera del foco temas centrales para el desarrollo de nuestro país.

Lo urgente (economía y seguridad) y lo importante (salud y educación) deben ser abordados de forma tal de generar un circuito virtuoso, dado que lo importante le dará sustentabilidad en el tiempo a lo urgente.

Salud y educación pública de calidad comparten un objetivo: posibilitar realmente una igualdad de oportunidades. Solo sobre esa base será posible para cada argentino desarrollar sus potencialidades con verdadera libertad. El Pacto de Mayo debe incluir educación y salud, si es que realmente aspiramos a un desarrollo económico sustentable en el tiempo. Parafraseando a Jaim Etcheverry y a Mora, “somos lo que la educación y la salud hace de nosotros”.

─Roberto Borrone es Profesor consulto de la cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina (UBA). Hospital de Clínicas. Doctor en Medicina (UBA).

Fuente: lanacion.com.ar, 15/03/24

Más información:

La miopía es una enfermedad y no solamente anteojos

La inteligencia artificial revoluciona la docencia médica

Argentina: La salud necesita urgentes definiciones del Gobierno

.

.

La inteligencia artificial revoluciona la docencia médica

marzo 5, 2024

Por Roberto Borrone.

El protagonismo creciente (en forma exponencial) de la inteligencia artificial (IA) en el mundo de la medicina es un hecho concreto e irreversible y con un futuro que superará límites insospechados.

Podemos abordar el tema en dos planos: uno –el más transitado– es el de las aplicaciones de la IA en el área asistencial y de investigación médica. El segundo plano es el enfocado en la potencialidad del uso de la IA en el área de la docencia médica.

En la cátedra de Oftalmología del Hospital de Clínicas José de San Martín (UBA) efectuamos en septiembre del año pasado una investigación que consistió en comparar el desempeño de una cohorte de médicos con respecto al del ChatGPT-4 en el examen final teórico de posgrado de la carrera de médico especialista universitario en Oftalmología. Ese examen consiste en 50 preguntas con cuatro opciones de respuesta cada una (multiple choice). El artículo con los resultados y análisis de esta experiencia fue aprobado para su publicación en la revista científica Oftalmología Clínica y Experimental al superar la evaluación de los revisores. Las respuestas correctas de los alumnos determinaron una exactitud promedio del 78%, en tanto que GPT-4 logró una exactitud del 80%. El umbral de respuestas correctas para aprobar el examen requiere una exactitud del 60%.

El tiempo promedio para completar el examen fue de 75 minutos para los alumnos y de 73,49 segundos para GPT-4. Se trata de una cifra 61 veces inferior al promedio del tiempo utilizado por los alumnos.

En el examen para obtener la licencia médica en los EE.UU. la performance global de GPT-4 fue de una exactitud del 86% En cuanto a las preguntas vinculadas específicamente a oftalmología, GPT-4 respondió correctamente el 70% de la fase 1; 90% de la fase 2 y 96% de la fase 3. En cada etapa del examen las preguntas se enfocan en diferentes áreas del conocimiento.

En el examen del Colegio de Oftalmólogos del Reino Unido, con la misma modalidad de multiple choice, la exactitud de GPT-4 fue del 79,1%. En el examen nacional para la licencia médica en China, GPT-4 logró el 84% de exactitud.

El campo de aplicación de la IA en la docencia médica tiene notables posibilidades. Julio Mayol, de la Universidad Complutense de Madrid, destaca que “la inteligencia artificial hace posible la personalización del aprendizaje médico adaptando los contenidos, el ritmo y el estilo a las necesidades de cada estudiante. Esto promueve un mayor compromiso y motivación por parte del estudiante, conectándolo mejor con el material de estudio”.

La IA ayuda a generar contenidos educativos actualizados y de alta calidad. También incrementa la capacidad de producción de simulaciones clínicas para recrear escenarios realistas que permiten entrenar habilidades prácticas y estimular el razonamiento clínico de los estudiantes. Con la utilización de simuladores y entornos virtuales, los residentes pueden perfeccionar técnicas sin poner en riesgo a los pacientes. Incluso las nuevas herramientas de IA son capaces de interpretar la información de los videos quirúrgicos. Estas posibilidades nos conducen a herramientas de tutoría inteligente para resolver áreas de dificultad en cada estudiante y residente.

Respecto de las aplicaciones de la IA en el campo de la investigación médica y la tarea asistencial, las posibilidades son deslumbrantes, pero esto no debe distraernos de ciertos riesgos y desafíos.

Un logro impactante consistió en la predicción de eventos como el riesgo de muerte de los pacientes, el tiempo estimado de internación o la posibilidad de su readmisión en internación dentro del primer mes luego del alta. El modelo predictivo basado en IA NYUTron fue entrenado con las anotaciones redactadas por los médicos en las historias clínicas de 336.000 pacientes en los EE.UU., atendidos entre 2011 y 2020. Fue diseñado por un equipo de la Escuela Grossman de Medicina de la Universidad de Nueva York. Sus resultados fueron publicados en la prestigiosa revista científica Nature. Esas historias clínicas constituyeron una fuente de datos de 4100 millones de palabras. Al analizar grandes cantidades de datos de los pacientes, la IA puede encontrar patrones que los médicos podrían pasar por alto. Analizando las historias clínicas, los investigadores pudieron calcular el porcentaje de aciertos del programa. El resultado fue que el programa identificó al 85% de los pacientes que finalmente murieron en su internación y al 80% de los pacientes que requirieron reinternación en un plazo de 30 días.

Erik Oermann, investigador principal del proyecto, concluyó que la IA ayudará a proveer más información a los médicos para la toma de decisiones.

La detección temprana de enfermedades es otra de las áreas en las que el desarrollo de herramientas de IA está logrando avances impensados poco tiempo atrás. La IA está facilitando el diagnóstico precoz del cáncer y de enfermedades neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer o esclerosis lateral amiotrófica). El análisis de imágenes médicas (tomografías computadas, resonancias magnéticas, imágenes de la retina, histopatologías) utilizando IA permite efectuar diagnósticos más precoces y precisos, y personalizar los tratamientos para mejorar la calidad de vida y la supervivencia, tal como lo expresó claramente Isabel Lüthy.

La IA ha abierto un inmenso panorama para el desarrollo de nuevas drogas.

Otro campo es el monitoreo en tiempo real del estado de salud de los pacientes en forma remota mediante sensores y dispositivos portátiles que permiten a la IA analizar esos datos y eventualmente enviar una señal de alerta.

Marcelo D’Agostino (OPS/OMS) ha remarcado la importancia de usar herramientas basadas en algoritmos transparentes que se nutran de bases de datos con evidencia científica probada. Son fundamentales las consideraciones éticas sobre el origen de los datos cumpliendo además con las normas de privacidad y confidencialidad. Herramientas como ChatGPT pueden no entender el contexto y llevar a interpretaciones inexactas o incompletas.

Roberto Miatello, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo, ha expresado que “la IA no debe (ni puede) reemplazar por completo la experiencia clínica y el juicio humano, sino más bien complementarlos. No puede reemplazar la necesidad de habilidades interpersonales, empatía y juicio clínico, que son componentes fundamentales de la atención médica de calidad”.

Luis Ignacio Brusco, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, plantea una pregunta fundamental: ¿la inteligencia artificial puede desarrollar empatía? “La empatía permite comprender las relaciones intersubjetivas e implica la capacidad de entender al otro. La empatía es ver con los ojos de otro, escuchar con los oídos de otro y sentir con el corazón de otro” (Alfred Adler). Esta falta de empatía es considerada una de las limitaciones de la IA. El profesor Brusco plantea que “para tener empatía es necesaria la metacognición, es decir, reconocerse a uno mismo. En ese marco, no podríamos entender la intersubjetividad sin tener conciencia de nuestra subjetividad. Que la IA logre empatía implicaría su llegada a la singularidad, y esto implicaría inteligencia emocional”. El límite sería que “la inteligencia artificial nunca podrá repetir la idiosincrasia grupal de lo aprendido como homo sapiens y de pertenecer a esta tribu, nuestra tribu, de la cual nunca podrá ser parte. Allí reside su debilidad (su talón de Aquiles) y hasta quizá su fortaleza (y también su peligro)”.

Para concluir, y siguiendo al doctor Arcadi Gual, desde el Corpus Hippocraticum los valores de la medicina se sustentan en la philotechnie (amor por la ciencia/técnica) y la philantropie (amor y respeto al paciente/principios éticos). La irrupción de la IA en la medicina nos brinda una herramienta fantástica que no debería alterar el imprescindible equilibrio entre esas dos columnas fundamentales.

─Roberto Borrone es Profesor consulto de la cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Hospital de Clínicas (UBA). Doctor en Medicina (UBA).

Fuente: lanacion.com.ar, 05/03/24

Más información:

La miopía es una enfermedad y no solamente anteojos

.

.

Argentina: La salud necesita urgentes definiciones del Gobierno

febrero 16, 2024

Por Roberto Borrone.

.

La salud es en la actualidad un tema de “necesidad y urgencia”, como fue acertadamente definido en un artículo de Rubén Torres y Natalia Jorgensen. En esa misma línea un reciente editorial de La Nación expresaba: “Suenan sirenas en el área de salud”. A pesar de este contexto dramático, los artículos del DNU 70/2023 no abordaron el núcleo del problema. Solo se enfocaron en un subsistema que atiende al 13% de la población (medicina prepaga) desregulando sus cuotas. En un gobierno que tiene vocación de ser “refundacional” (y está en todo su derecho por el respaldo recibido en las urnas), se perdió esa gran primera oportunidad de definir el rumbo en cuanto a su política de salud.

.

Es imprescindible que las autoridades incluyan este tema dentro de sus prioridades, y lo que la lógica indica es que, para abordarlo en forma sistémica, sería esencial convocar a una ronda de consultas con todas las partes involucradas (profesionales del equipo de salud, directivos de instituciones prestadoras privadas, directivos del ámbito académico y científico, directivos de las entidades de la seguridad social –obras sociales–, directivos de las instituciones públicas de salud, directivos de las instituciones formadoras del recurso humano –universidades– y entidades que nuclean a médicos sanitaristas y a economistas de la salud).

Es vital en temas técnicos consultar a los expertos y a quienes tienen una invalorable experiencia “de campo”. Hay que superar el eterno error de intentar resolver temas técnicos con una mirada exclusivamente política acorde con el color ideológico de la administración circunstancial.

Todos los expertos en temas de salud, ante esta falta de definiciones, se hacen varias preguntas básicas: ¿qué rol le asigna el Gobierno al Estado en el sistema de salud ? ¿Cuál será la columna vertebral de un hipotético nuevo sistema de salud? ¿Estará basado en un sistema de salud pública de calidad ? ¿Existirá un nuevo subsistema constituido por la confluencia de obras sociales sustentables y empresas de medicina prepaga compitiendo entre sí? ¿El sistema de salud será estructurado fundamentalmente con el subsistema privado dejando un subsistema estatal marginal? ¿Cómo se compensarán las inequidades que genera nuestra organización federal teniendo en cuenta las asimetrías entre las provincias?

Estas preguntas están íntimamente conectadas con la concepción que tenga el Gobierno respecto de la salud. ¿Es un bien transable pasible de ser manejado con las reglas del mercado o es un tema que deber ser manejado en el marco de un sistema basado en la solidaridad? Todos los expertos están de acuerdo en que, sea cual fuere el abordaje del tema salud, las dos objetivos básicos son la equidad y la eficiencia. El Gobierno tiene todo su derecho a elegir el camino. Pero lo que las circunstancias exigen es que este tema se defina y explicite urgentemente. “No hay viento favorable para el que no sabe adónde va” (Séneca).

La base debería ser un sistema público de calidad que garantice el cumplimiento del espíritu y la letra de la Constitución nacional al poner en cabeza del Estado garantizar el cuidado de la salud de toda la población. El concepto es que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos. El destino de un paciente no puede estar condicionado por su área geográfica de residencia, su tipo de cobertura y/o su capacidad de pago. Actualmente el sistema público de salud, abrumado por la demanda y la falta de recursos humanos y de estructura, no está dando –salvo excepciones– una respuesta satisfactoria en términos de equidad y eficiencia, a pesar del heroísmo de muchos profesionales del equipo de salud.

Este sistema podría ampliar su base de sustentación con instituciones prestadoras más allá de las instituciones públicas. Una articulación público-privada sería una opción razonable si los pacientes pudieran acceder a un espectro ampliado al estar amparados por un seguro público con un nomenclador razonable que permita el uso de la capacidad instalada de instituciones prestadoras privadas. El subsistema de la seguridad social es muy heterogéneo en sus algo más de 300 obras sociales. Algunas dan un muy buen servicio a sus afiliados, pero un porcentaje importante no son viables por distintas razones.

.

Nada se ha informado hasta ahora respecto del abordaje que harán las autoridades en relación con el PAMI. ¿Seguirá igual? ¿Se descentralizará en las diferentes jurisdicciones provinciales ? ¿Habrá libre elección del prestador, tanto en atención ambulatoria como en internación? ¿Podrán los jubilados continuar en su obra social si así lo desean ? ¿Sería posible la permanencia de los jubilados en su prepaga mediante algún aporte del Estado cuando el monto de la jubilación torne imposible la continuidad en un sistema al cual se aportó durante muchos años y con lo que implica interrumpir el vínculo con sus médicos de confianza en una edad de gran vulnerabilidad?

Hay dos aspectos centrales en el análisis de cualquier sistema de salud: cuál es su fuente de financiación y cuál es su estrategia de gestión. No alcanza con asegurar un presupuesto suficiente sino que, además, tan importante como eso es lograr un adecuado modelo de gestión. En esa línea el académico doctor Jorge Neira ha destacado la importancia de mejorar la calidad de las bases de datos del área salud, expresando que “sin datos confiables no hay gestión y sin gestión no hay calidad”. Es fundamental tener clara la estructura de costos, tema muchas veces ocultado. Todo el ecosistema de salud debe reconocer la importancia de “medir y evaluar la calidad de sus resultados y rendir cuentas de la inversión en recursos” (Amanda Rubilar). La transparencia es un “insumo” muy importante.

Un sistema de salud centrado en lo público no implica negar la importancia del sistema privado. La única diferencia es que si el sistema público es “competitivo” en el sentido de dar una respuesta equitativa y eficiente, la opción por un seguro privado de salud quedaría como una opción regida por un contrato entre privados, y no como una alternativa desesperada para “no caer” en el sistema público.

El “plan maestro” debería ser no modificar lo que funciona bien, corregir lo que no funciona y articular recursos para aprovechar la capacidad instalada disponible optimizando su eficiencia. Nuestro país –y más en las actuales circunstancias– es un escenario para poner el foco en lo posible (aunque no sea lo ideal).

Es prioritario reparar urgentemente la deuda económica y moral pendiente con los profesionales del equipo de salud. Sería ideal lograr que el trabajo full time en las instituciones públicas de salud fuera una opción atractiva para los profesionales del equipo de salud. Esa modalidad laboral es un pilar fundamental para un funcionamiento eficiente de esas instituciones. Debería ser un objetivo deseable para nuestras futuras generaciones de médicos y no una “estación” de paso más dentro de agotadoras jornadas de pluriempleo. La financiación de la capacitación, como lo destaca Carlos Vasallo, es otro eje fundamental.

Ante tantas necesidades y urgencias en materia de salud, hacen falta definiciones del Gobierno para que el barco encuentre vientos favorables para llegar a un puerto acogedor, tanto para los pacientes como para los profesionales del equipo de salud.

─Roberto Borrone es Profesor consulto de la cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la UBA; doctor en Medicina (UBA).

Fuente: La Nación, 16/02/24

Más información:

Cambios en el Sistema de Salud Argentino

Cambios en el Sistema de Salud Argentino

enero 8, 2024

En salud, la única forma de gozar de libertad es tener un sistema equitativo y eficiente

Por Roberto Borrone.

El Gobierno tiene que dejarse ayudar por expertos y entender que entre una posición “estatista” y una “mercantilista” existen otras opciones racionales

“Cambio” y “libertad” son las dos aspiraciones que, según la mayoría de los analistas, generaron el significativo caudal de votos que apoyó al nuevo gobierno, autodefinido como libertario. El voto mayoritario ha expresado un deseo de “cambio” y que ese cambio se traduzca en una “dosis” de Estado que sea profesional y eficiente en sus prestaciones mediante una desregulación (“libertad”) que simplifique la vida y estimule el desarrollo económico.

Dentro de ese marco conceptual y con los riesgos que implica el análisis de eventos aún en desarrollo y que no están definidos, es oportuno analizar las probables implicancias de los artículos referidos al área de la salud en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 / 2023.

Una primera consideración es que en materia de atención de la salud la única forma que tiene el paciente de gozar de verdadera libertad es disponer de un sistema de salud que sea equitativo y eficiente. Sin estas condiciones su libertad de elección es una entelequia, una construcción teórica, porque estará limitada en la vida real por una segmentación con barreras infranqueables. En el mejor de los casos sólo podrá elegir dentro de un “menú” predeterminado.

Vale la pena plantear algunos interrogantes centrales que interpelan al lector y obviamente a las autoridades competentes. ¿La salud es un bien transable? ¿Estamos todos de acuerdo en que el acceso equitativo a servicios de salud de calidad es un derecho básico? Dicho en otros términos: ¿estamos de acuerdo en que es inaceptable que haya una salud de “primera”, otra de “segunda” y otra de “tercera”, según capacidad de pago, cobertura y área geográfica de residencia? El medicamento, ¿es un “bien social” o un “bien de mercado”? ¿Estamos de acuerdo en que la venta de medicamentos (aun los de venta libre, con sus posibles efectos secundarios) conlleva una responsabilidad profesional (propia e indelegable del farmacéutico) y que no puede ser equiparada a la venta de hilo dental ni estar en manos de un empleado no profesional?

¿Estamos de acuerdo en que la prescripción obligatoria de medicamentos por su nombre genérico (droga), como lo establece el DNU, es aceptable sólo en un ámbito en el que exista un mercado de genéricos con estricto control de bioequivalencia y biodisponibilidad (efectividad terapéutica del producto)? ¿Estamos de acuerdo en que el concepto de salud pública abarca a todos los subsistemas de salud ? (La diferencia reside en la fuente de financiación.) ¿Estamos de acuerdo en que las enfermedades “huérfanas” (relacionadas con la pobreza) y las enfermedades raras (infrecuentes) no pueden quedar desatendidas por una visión mercantilista de la salud?

¿Estamos de acuerdo en que la construcción de un sistema de salud racional y equitativo comienza por el fortalecimiento del subsistema de salud de financiación estatal ( lo que habitualmente se denomina “salud pública”) como ocurre en casi todos los países que admiramos desde este punto de vista? ¿Estamos de acuerdo en que la diferencia de origen entre el subsistema de la seguridad social (obras sociales) y el subsistema de la medicina prepaga es el espíritu solidario de las primeras y el espíritu empresarial de las segundas ?

Si estamos de acuerdo en estas premisas, hay motivos para preocuparnos con lo planteado en el DNU en materia de salud y así lo han expresado entidades como la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Médica Argentina y diversas sociedades científicas (médicas y farmacéuticas).

Era legítimo el reclamo de las empresas de medicina prepaga en cuanto a establecer una actualización de sus cuotas. En definitiva, el usuario de ese sistema sabe que ha establecido un vínculo contractual con una empresa y no con una sociedad de beneficencia. El punto es si en los servicios de salud, catalogados como uno de los servicios “esenciales”, el usuario debe quedar expuesto, sin regulación alguna, a los aumentos que dispongan las empresas. ¿Esto podría generar la tentación de una “depuración del padrón” ? (Afiliados con alto requerimiento de servicios por su edad que se “caen” del sistema por la elevación de las cuotas). Seguramente surgirán “planes low cost”, para contener a quienes se “caigan” del sistema, pero obviamente cambia el nivel de cobertura. Esto está en evolución.

Lo que ha llamado poderosamente la atención en la comunidad médica es que en el centro del escenario de las nuevas disposiciones ha quedado un subsistema (prepagas) que sólo atiende al 13 % de la población (6.000.000 de afiliados). Nada se ha resuelto respecto a la salud pública de financiamiento estatal. El otro punto que merece un análisis profundo es la equiparación de la medicina prepaga con las obras sociales, con el objeto de generar una competencia entre ambos subsistemas. ¿Quedarán realmente en igualdad de condiciones para competir? Si las cuotas de la medicina prepaga aumentan notoriamente, habrá seguramente una migración selectiva de pacientes de altos sueldos desde las obras sociales hacia ellas. ¿Esto producirá más inequidad entre los dos subsistemas al desfinanciarse las obras sociales?

Paralelamente, está claro que es irracional la existencia de más de 300 obras sociales de las cuales se calcula que el 70 % no está en condiciones financieras de cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO), conjunto de prestaciones básicas que por ley deben ser cubiertas a los afiliados. En definitiva, lo que el DNU establece en cuanto al área de la salud, no puede ser considerado un proyecto de sistema de salud.

Al inicio del artículo se enfatizó que una mayoría de la sociedad se expresó electoralmente reclamando un “cambio”. Es una excelente oportunidad para el nuevo gobierno de generar ese cambio en salud con un objetivo en el que todos estamos de acuerdo: lograr un sistema de salud equitativo y eficiente. A todos los que estamos responsablemente (y desinteresadamente) preocupados por el tema salud, nos ha llamado la atención que no se haya efectuado una consulta previa con las instituciones del equipo profesional de salud.

Desde estas páginas hemos sugerido la necesidad de crear un Consejo Asesor del Ministerio de Salud constituido por representantes de todas las entidades del equipo de salud, que asesore y permita diseñar políticas públicas de salud sustentables en el tiempo independientemente del color político de la administración de turno. El Gobierno tiene que dejarse ayudar por expertos de todos los subsectores de la salud y entender que entre una posición “estatista” y una posición “mercantilista”, existen en materia de salud opciones racionales intermedias que pueden permitir lograr ese doble objetivo de equidad con eficiencia.

A todos nos interesa, y mucho, que al Gobierno le vaya bien. Para que eso ocurra debe tener una actitud abierta y no clausurar el debate con quienes emiten observaciones efectuadas con honestidad intelectual. De lo contrario caería en el sesgo cognitivo denominado “martillo de Maslow” (“si la única herramienta que tienes es un martillo todos los problemas parecen un clavo”). Encerrarse en un fundamentalismo centrado en las leyes del mercado, al menos en salud, no es una opción racional. No perdamos otra oportunidad.

─Roberto Borrone es Profesor consulto de la cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA); doctor en Medicina (UBA). Hospital de Clínicas “José de San Martín”.

Fuente: lanacion.com.ar, 08/01/24

Un ejemplo de abuso en el Sistema de Salud norteamericano

Venta corta y farmacéuticas

El tercer capítulo del documental DIRTY MONEY, emitido por Netflix, se denomina Venta corta y farmacéuticas. Se trata del caso de una farmacéutica llamada VALEANT, que mediante manejos financieros se convirtió en una de las más importantes, y ganó fortunas con sus acciones. Dichos empresarios compraban farmacéuticas pequeñas, con medicamentos muy específicos, y le subían el precio exageradamente, esto impactó gravemente en el sistema de seguro de salud. Operadores del mercado bursátil de compras y ventas de muy corto plazo empezaron a investigar la operatividad de la farmacéutica VALEANT, que compraba laboratorios medicinales con el lema “apostemos a la gerencia”, en particular la financiera, y no a la ciencia”, y aumentaban exponencialmente sus precios, en cientos o en ocasiones en miles de veces, damnificando a los usuarios de los medicamentos y a las aseguradoras de salud, con el gran encarecimiento de los servicios. Frente a la gran cantidad de personas que no podían pagar los medicamentos o eran llevados a la penuria, el caso llegó a dirigentes políticos como Hillary Clinton que los pusieron en evidencia y al Congreso norteamericano. Sobre esto último es muy interesante la parte de la interpelación que le hace un Subcomité del Senado presidido por la Senadora Collins, pero quien lleva adelante la interpelación a los principales accionistas y de esta empresa es la Senadora Claire McCaskill. Ella reconoce que es sorprendente que no hubiera nada ilegal, fuera de toda ética) y el estado norteamericano sea “impotente” para frenar ganancias exorbitantes o rentas extraordinarias de empresas en general, y en particular de aquellas que tienen que ver con la salud humana. El libre mercado, las ganancias de los inversores y la codicia prácticamente sin límites, están por encima de la salud humana y de las aspiraciones de la sociedad. Valeant se defendió de las acusaciones diciendo que «fija sus precios sobre la base de una serie de factores, incluidos los beneficios clínicos y el valor que llevan a pacientes, médicos, prepagas y la sociedad en su conjunto.» Dicen que los pacientes están protegidos de los aumentos por los seguros de salud y los programas de asistencia financiera que brinda la compañía, de manera que a nadie se le niega el medicamento que necesita.

Al relacionar el actuar de la empresa VALEANT, con el primer pilar del código de conducta Ética Empresarial: Conexión de la estrategia y las operaciones de la empresa con los valores éticos,podemos mencionar que NO se rigió bajos los valores morales y éticos que ellos mismos han implementado, los cuales podemos mencionar:

Resaltar el compromiso con el comportamiento ético y el cumplimiento a la ley. Establecer normas básicas de comportamiento ético y legal.

Aumentar la atención frente a problemas legales y éticos.

Describir situaciones en las que se necesita ser especialmente cuidadosos e indicar dónde y cómo obtener ayuda para abordar éstos y otros problemas éticos y legales.

Informarse respecto a los procedimientos para reportar violaciones conocidas o que se sospechen a las Normas o las leyes.

Prevenir y detectar las infracciones a las Normas y a la ley.

Así mismo podemos mencionar que han infringido sus propias leyes de competencia económica la cual dice: Se debe conocer y cumplir con las leyes de competencia económica, así como con cualesquiera otras leyes, reglas y reglamentos aplicables. Todas las leyes de competencia económica, sin importar de qué país provengan, son de extrema importancia. Estas leyes prohíben una amplia gama de transacciones o prácticas. Debemos entender que las leyes de competencia económica prohíben no sólo las acciones y conversaciones destinadas a fijar precios o repartir participaciones en el mercado, sino que también pueden prohibir las acciones concertadas por los competidores incluso con objetivos beneficiosos, como mejorar la seguridad o evaluar con mayor exactitud los productos. Este tipo de acciones pueden originar sanciones penales tanto para las personas involucradas como para Valeant.

Fuente: https://www.coursehero.com/file/103494071/ANALISIS-DEL-CAPITULO-3-DIRTY-MONEYdocx/

Valeant Pharmaceuticals

Esta empresa canadiense figura en los documentales de Dirty Money pues hizo millones de dólares a costa de gente que necesitaba medicamentos específicos para vivir.

A diferencia de otras empresas del sector, Valeant no invertía gran parte de su capital en investigación y desarrollo, de hecho solo el 3% de su cartera de inversión radicaba en la búsqueda de nuevos medicamentos. En lugar de ello, invertían en acciones de otras compañías hasta adquirirlas completamente, devoraban a la competencia financieramente aprovechando las licencias y patentes ya aprobadas de estas otras empresas, con lo cual ganaban tiempo y el esfuerzo lo hacían otros.

Una vez que habían adquirido una cuota casi monopólica de cualquier medicamento, procedían a incrementar su precio, radicalmente. Una sola pastilla podía quintuplicar su precio en un solo año, algunos medicamentos incrementaban más aún su valor, pero todos los productos por lo menos duplicaban anualmente. Con este mecanismo, y vendiendo drogas vitales para el público, sus indicadores y ratios financieros se disparaban de manera record en Wall Street.

Cuando tu producto es inelástico y controlas casi en su totalidad a la oferta, resulta demasiado sencillo incrementar los precios a voluntad, es algo que Mike Pearson (Ex CEO de Valeant) tenía muy en claro. Sin embargo no hubo nada ilegal en los movimientos de esta empresa, los inversionistas sí perdieron millones de dólares en el valor de sus acciones (pues cayeron aproximadamente en un 90% a 2015) pero a la fecha los precios de los medicamentos permanecen inflados, y con márgenes de más de 400% pueden sentirse tranquilos pues tienen garantizadas sus ganancias en un mediano plazo.

Fuente: https://letotabo.wordpress.com/2018/09/07/dirty-money-documentaries-review/

Más información:

Desentrañando el Conflicto de Agencia: Los aportes del Distributismo

El rol del Estado como garante de la legalidad y equidad en el mundo financiero

Distributismo: La búsqueda de una economía equitativa a lo largo de la historia

.

.

La miopía es una enfermedad y no solamente anteojos

octubre 12, 2023

Por Roberto Borrone.

El segundo jueves de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Visión. Esa fecha fue dispuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) conjuntamente con la Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera (www.iapb.org). Su objetivo es contribuir a la toma de conciencia de las múltiples enfermedades que pueden generar ceguera o discapacidad visual, muchas de las cuales (80%), pueden prevenirse o son pasibles de tratamiento cuando el diagnóstico es precoz.

Enfermedad, según la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española, significa “estado producido en un ser vivo por la alteración de la función de uno de sus órganos o de todo el organismo”.

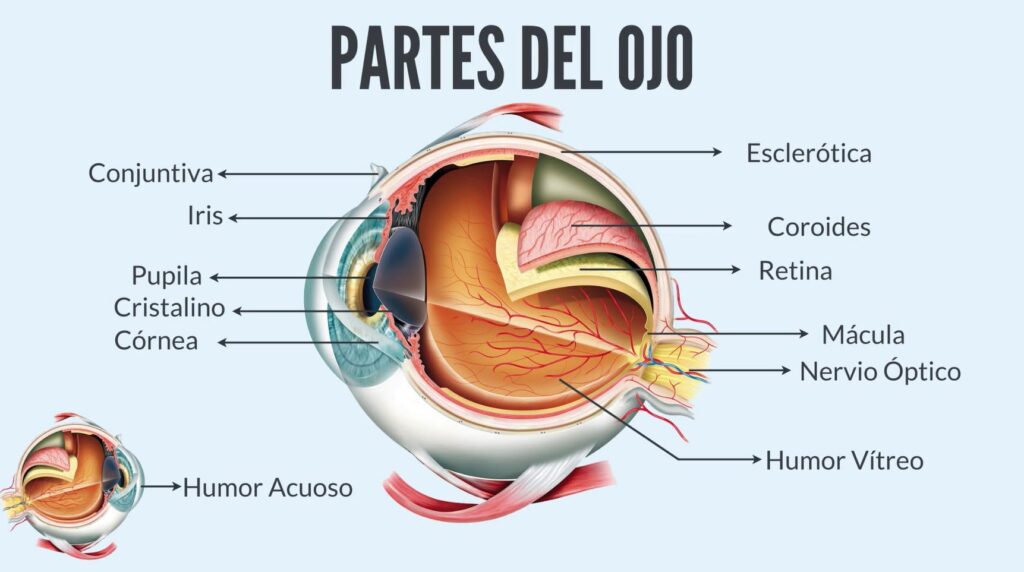

El órgano al cual nos referimos en esta oportunidad es el ojo. Básicamente es un receptor (como una cámara) que responde a un estímulo externo -la luz- y su función es enfocar las imágenes del mundo exterior en una membrana sensible que se denomina retina. Allí las convierte en una señal nerviosa que se transmite, a través del nervio óptico, hasta el centro de la visión en el cerebro, lugar en donde se traduce en una sensación visual. De esta explicación se deduce que una función básica del ojo es enfocar en forma nítida las imágenes en la retina. Si esto no ocurre, -por ejemplo en los ojos con miopía-, estamos ante una “alteración de la función de un órgano”, es decir que estamos ante una enfermedad. Pero esta enfermedad denominada miopía no consiste solamente en no poder enfocar las imágenes distantes, sino que, además, principalmente cuando supera determinados valores, presenta alteraciones estructurales del ojo que en muchos casos generan patologías oculares que pueden comprometer la visión. . En los pacientes miopes, por ejemplo, es mayor la frecuencia de desprendimiento de retina (con riesgo de ceguera). Los miopes tienen, además, un riesgo 3 a 6 veces mayor de padecer glaucoma (hipertensión ocular con riesgo de ceguera). También en ellos es mayor la posibilidad de padecer visión subnormal generada por una enfermedad de la parte central de la retina denominada maculopatía miópica y tienen, además, incrementada la posibilidad de padecer cataratas a una edad inferior a la habitual.

.

En síntesis, un ojo con miopía es un ojo enfermo en su estructura y en su función. Ante un paciente con miopía, el médico oftalmólogo realiza una serie de evaluaciones para descartar la existencia de aquéllas patologías que puede tener un ojo miope. La prescripción de anteojos o de lentes de contacto es sólo un componente entre otros que forman parte de la consulta oftalmológica de un paciente con miopía.

Otros motivos por los que se prescriben anteojos o lentes de contacto como la hipermetropía y el astigmatismo, también reúnen las condiciones para ser considerados una enfermedad. En estos casos, además de la alteración funcional del enfoque (el paciente no ve bien), pueden existir alteraciones estructurales del ojo. Por ejemplo, el riesgo de hipertensión ocular aguda (glaucoma agudo) en ciertos hipermétropes, o la posibilidad de padecer queratocono (la córnea se afina y adquiere la forma de un cono) en los niños y jóvenes que padecen astigmatismo miópico elevado y evolutivo.

En un reciente Congreso de Miopía realizado en la Argentina y presidido por un experto en el tema, el doctor Rafael Iribarren, se puso el acento en aspectos epidemiológicos, de estilo de vida y de tratamiento. En lo epidemiológico se ratificó que la prevalencia de miopía en el mundo se esta acelerando y las previsiones, de seguir la curva actual, es que en el 2050 el 50 % de la población padezca miopía. Por eso se habla de una “epidemia” de miopía. En las áreas urbanas del sudeste asiático, entre el 80 % y el 90% de los niños son miopes al completar su educación secundaria (esto representa un aumento de más del 20 % en la última década, según una revisión Cochrane) En cuanto al estilo de vida se enfatizó la importancia de que los niños pasen al menos 2 horas por día al aire libre o expuestos a la luz natural. Un ojo miope es un ojo más largo que un ojo normal. La longitud de onda de la luz natural desencadena la síntesis de mediadores químicos (neuropsina / dopamina) que regulan el crecimiento del ojo disminuyendo la progresión de la miopía. Un equipo de oftalmólogos argentinos detectó un incremento de la miopía infantil durante la Pandemia debido al encierro en el transcurso del aislamiento obligatorio (Picotti C. y col.). Un dato importante es que los niños con antecedentes familiares de miopía deben ser particularmente controlados. Otra recomendación en niños es limitar el tiempo de exposición a pantallas o de realizar actividades visuales cercanas (principalmente hasta los 5 años de edad). En cuanto al tratamiento, las alternativas para evitar la progresión de la miopía en los niños son, por un lado, farmacológicas (gotas oftálmicas de atropina muy diluida) y, un reciente desarrollo que consiste en anteojos o lentes de contacto especiales multifocales con desenfoque periférico. Estos tratamientos deben ser realizados bajo la prescripción y supervisión de un médico oftalmólogo infantil.

En cuanto a la prevención, es muy importante respetar el cronograma de controles visuales recomendado por la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil (SAOI). Los recién nacidos prematuros de riesgo son evaluados por un médico oftalmólogo en la misma unidad de neonatología y el seguimiento y eventual tratamiento dependerá de los hallazgos. Por otra parte, en los casos de recién nacidos a término y sanos, una vez egresados de la maternidad, deben tener una evaluación ocular de rutina con dilatación de las pupilas en el transcurso de los 2 primeros meses de vida. Estos neonatos sanos son luego examinados a los 6 meses, posteriormente al año, a los 3 años, a los 5 años y luego cada 2 años. Estos exámenes tienen que ser efectuados por un médico/a oftalmólogo preferentemente por un oftalmólogo infantil para detectar precozmente, entre otras enfermedades oculares, una miopía progresiva.

.

En conclusión, son fundamentales los controles médicos oftalmológicos en los niños para detectar a tiempo una miopía progresiva y, además, todo paciente que no ve bien por miopía, hipermetropía y/o astigmatismo, debe ser evaluado también por un médico oftalmólogo dado que son enfermedades de los ojos a las que, en determinados casos, se asocian otras patologías oculares que pueden conducir a una discapacidad visual o una ceguera irreversible.

─El Dr. Roberto Borrone es Profesor adjunto de la cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la UBA y doctor en Medicina (UBA).

Fuente: La Nación, 12/10/23.

Más información:

Los candidatos presidenciales, ante los desafíos del sistema de salud

.

.

Los candidatos presidenciales, ante los desafíos del sistema de salud

septiembre 13, 2023

Por Roberto Borrone.

.

La crisis en el sector ha escalado a un nivel que no tiene antecedentes; se necesitan respuestas concretas, porque está en juego un bien esencial sin el cual no se puede cumplir un proyecto de vida pleno

Estamos transitando el tramo preelectoral de unos comicios que determinarán qué tipo de administración tendrá el país en múltiples aspectos que tienen una influencia directa en la vida de todos los argentinos. Si bien es cierto que la evolución de la economía prevalece claramente sobre otras preocupaciones, la crisis en el sector de la salud ha escalado en los últimos meses a un nivel que no tiene antecedentes por su magnitud. En ese marco, propongo una serie de preguntas que los candidatos presidenciales y sus respectivos equipos técnicos vinculados al tema salud deberían tener en cuenta.

.

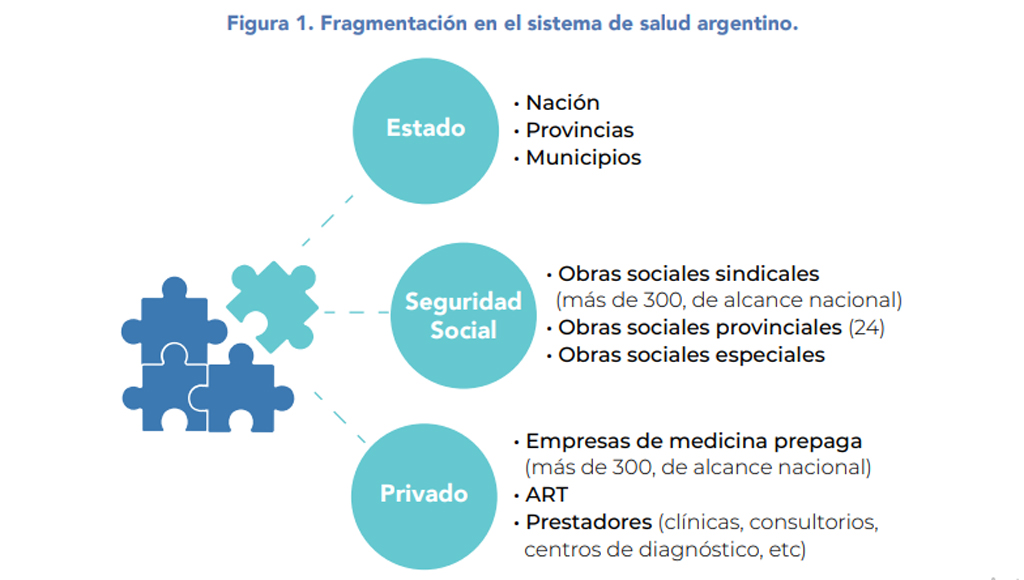

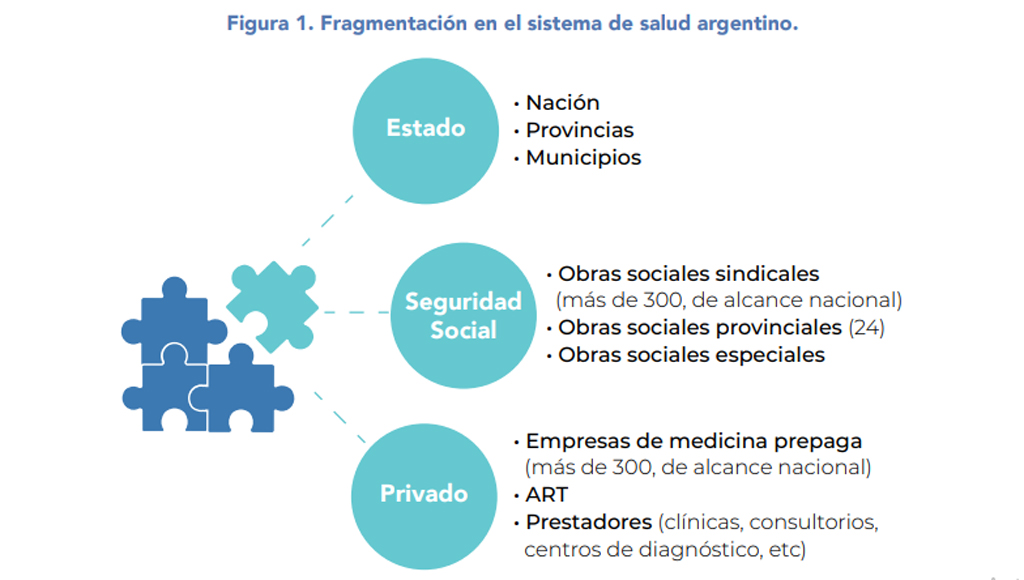

Los diagnósticos sobre nuestro sistema de salud han sido repetidos hasta el hartazgo. En virtud de la etapa decisiva que estamos viviendo en la vida política de nuestro país, necesitamos respuestas concretas. El “qué” se debe hacer debe estar indisolublemente ligado al “cómo” se planea hacerlo. Ya sabemos que nuestro sistema de salud presenta una fragmentación que no existe en otros países. Coexisten en él, sin ninguna integración ni articulación, tres subsistemas: el público, el de la seguridad social (obras sociales sindicales, provinciales y PAMI) y el de las empresas de medicina prepaga. Al funcionar como compartimentos estancos, la consecuencia es que, si bien la Argentina dedica globalmente un porcentaje importante de su PBI a la salud (10%), lo hace en forma ineficiente.

.

Pero el problema más grave es que la calidad del servicio de salud que se recibe depende del área geográfica en la que resida el paciente y del tipo de cobertura que tenga. Es muy cruel traducir esto en palabras, pero existe una medicina de primera, otra de segunda y otra de tercera, sin que esos niveles necesariamente estén vinculados (y esto hay que destacarlo) a los diferentes subsistemas a los que puede pertenecer el paciente. No es infrecuente en nuestro país –dependiendo de las instituciones– recibir una excelente atención en el subsector público y una deficiente atención en el sector privado, aunque esto parezca un contrasentido

En síntesis, tenemos dos problemas básicos en el sistema de salud: inequidad e ineficiencia. Aquí, entonces, surgen las preguntas para los candidatos. ¿Qué plan tienen para resolver la inequidad e ineficiencia de nuestro sistema de salud? ¿Tienen pensado articular los tres subsistemas, descentralizar en las provincias la coordinación de la atención de la salud generando seguros de salud provinciales con integración público-privada? ¿Están de acuerdo con optimizar la gobernanza nacional a cargo del Ministerio de Salud de la Nación coordinado con los ministerios de Salud provinciales (Cofesa)? ¿Cuál es su posición respecto del subsidio a la oferta y el subsidio a la demanda ?

.

Otra temática que deberían tener en cuenta los candidatos y sus equipos técnicos es la impactante crisis que están transitando los profesionales de la salud, específicamente la crisis generada por la escasa remuneración que perciben los que cuidan nuestra salud en los tres subsistemas. La consecuencia directa de este problema es que las nuevas generaciones de médicos están decidiendo no dedicarse a las especialidades clínicas, dado que la remuneración del trabajo intelectual médico que se despliega en la consulta médica está en su nivel histórico más bajo. Esto se traduce en que, en especialidades críticas, comienza a existir un grave déficit de profesionales. Este es el caso de la pediatría, la neonatología, la clínica médica, la medicina familiar, la terapia intensiva, la psiquiatría, entre otras. La segunda consecuencia de esta situación es que están emigrando muchos colegas jóvenes, en tanto que otros ejercen parte de su semana laboral en países vecinos, en los que cobran honorarios que triplican a los percibidos en nuestro país.

En este sentido, ¿qué plan tienen los candidatos y sus equipos para mejorar los sueldos y honorarios –según corresponda– de los profesionales de la salud? ¿Están pensando en nuevas formas de contratación? ¿Qué piensan hacer para estimular la dedicación a especialidades médicas críticas? Por otra parte, todos estamos de acuerdo en que el derecho a la salud tiene que convivir en un delicado equilibrio con la sustentabilidad del sistema. Entramos aquí en el escenario de los amparos de salud que los pacientes interponen ante la Justicia para acceder a prestaciones (por ejemplo, nuevas medicaciones y cirugías) que diferentes coberturas niegan a sus afiliados en forma reiterada por no estar contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Surgen entonces más preguntas: ¿cómo planean implementar la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias? ¿Consideran modificar el Programa Médico Obligatorio? ¿Cuál será la estrategia ante enfermedades de alto costo?

Un tema que merece especial consideración es el PAMI. Sus dos características principales consisten en que se trata de la obra social con mayor número de afiliados y, por obvias razones etarias, debe hacer frente a una alta demanda de prestaciones. Es un imperativo ético ofrecer a los pacientes del PAMI una óptima calidad prestacional. La libre elección del prestador por parte del paciente y la libre inscripción de prestadores debería ser la base de la organización, junto a rigurosas auditorías externas. Es inmoral que un PAMI centralizado sea una inmensa “caja” a disposición de la administración política. También son inmorales la sobreprestación o la subprestación como conductas “adaptativas” al pago por prestación o al pago capitado, respectivamente, cuando no existe el debido control. En este sentido, entonces: ¿hay algún plan para descentralizar el PAMI? ¿Se piensa en implantar la libre elección de prestadores por parte de los pacientes y la libre inscripción de prestadores? ¿Se implementará el pago por prestación o el sistema capitado?

.

Por otra parte, deberían enfocarse con especial atención los temas vinculados a la salud mental. Es público y notorio que la ley de salud mental ha generado controversias. También son muy evidentes las dificultades que deben enfrentar pacientes y familiares involucrados en este tipo de patologías para hallar contención, tratamiento y rehabilitación adecuados. ¿Hay, entonces, planificada una revisión de la ley de salud mental?, ¿en qué aspectos?

Finalmente, una cuestión de gran importancia en relación con futuras inversiones en infraestructura en salud es la necesidad de jerarquizar el nivel primario de atención de la salud. Ese nivel, organizado en centros multidisciplinarios estratégicamente distribuidos, permite resolver un elevado porcentaje de consultas y cumplir un rol fundamental en la promoción de la salud y en la prevención. Descongestiona, además, la demanda de atención en los hospitales, optimizando así el funcionamiento de estos para la atención de mayor complejidad. A futuro, entonces, ¿se piensa en la necesidad de generar Centros de atención primaria multidisciplinarios adecuadamente equipados?

.

Esperemos obtener respuestas concretas a estas preguntas, dado que está en juego un bien esencial (nuestra salud) sin el cual nadie puede cumplir en plenitud su proyecto de vida.

─Roberto Borrone es Profesor consulto de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctor en Medicina (UBA).

Fuente: La Nación, 12/09/23

Más información:

La salud argentina en crisis

La importancia de la Consulta médica

Resguardar la salud visual de la población

Prevención de la ceguera, un ejemplar trabajo en equipo

El Hospital de Clínicas, un orgullo de la medicina argentina

Medicina y política: reglas diferentes ante expresiones similares

.

.

El Hospital de Clínicas, un orgullo de la medicina argentina

agosto 10, 2023

Por Roberto Borrone.

.

En el contexto de una sociedad abrumada por noticias vinculadas a aspectos económicos y sociales y las turbulencias del año electoral, hubo una noticia que rápidamente fue sepultada por la coyuntura. Una excelente noticia para la salud pública de nuestro país, es decir, para toda la comunidad, y un motivo de inocultable orgullo para los médicos que estamos vinculados a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en particular. A fines de junio, el ranking internacional HospiRank ubicó al Hospital de Clínicas José de San Martín de la UBA en el primer lugar entre los hospitales públicos nacionales y como uno de los mejores de América Latina en función de múltiples ítems vinculados al equipamiento diagnóstico y a su infraestructura cuantitativa y cualitativa quirúrgica. (La Nación, 22 /6/2023)

Si bien en la medicina actual la infraestructura es un aspecto trascendente, un análisis del Hospital de Clínicas que se detenga sólo en esos aspectos dejaría de lado el verdadero “fuego sagrado” de la institución, que lo destaca claramente: la calidad de los profesionales del equipo de salud que lo componen. Allí se concentran, como en muy pocas instituciones de salud de la Argentina, servicio por servicio, los egresados más destacados de la Facultad de Medicina de la UBA y del resto de las universidades. El Hospital de Clínicas se distingue en forma contundente en cada uno de sus tres pilares: la asistencia, la docencia y la investigación. Es la síntesis perfecta de lo que se espera de un hospital universitario.

La producción científica de sus profesionales tiene una escala insuperable, tanto en publicaciones nacionales como del exterior.

A nivel asistencial los datos que su actual director, Marcelo Melo, detalla con genuina satisfacción nos muestran que diariamente circulan por el hospital 10.000 personas y que anualmente se atienden más de 360.000 consultas y se realizan, en sus 30 quirófanos, más de 8.000 cirugías. La trascendencia social del hospital es reflejada claramente por sus estadísticas. La cobertura de los pacientes internados en el año 2022 fue la siguiente: 39,8 % fueron pacientes sin cobertura; 37,5 % del PAMI; y el 32,7 % restante de diferentes obras sociales. De los pacientes sin cobertura 55 % procedían del conurbano, 37 % de la CABA, 3 % del exterior; 2.2 % del interior y el 2.3 % sin el dato disponible. Las intervenciones quirúrgicas de 2022, según el tipo de ingreso, fueron el 38.8 % ambulatorias; 37 % en pacientes internados y 24,2 % urgencias. El 35,4 % de las cirugías fueron realizadas en pacientes sin cobertura.

El hospital recibe a 1500 alumnos de la UBA por año en sus 30 cátedras de la Facultad de Medicina y en las de Farmacia, Bioquímica y Psicología, como así también a becarios de múltiples países latinoamericanos y alumnos de grado de países europeos que realizan pasantías.

La División de Docencia e Investigación, a cargo del profesor Alberto Ferreres, es un área de extrema importancia en el contexto de un hospital universitario como “el Clínicas”. Allí se supervisa la formación profesional de posgrado y los múltiples trabajos de investigación que se realizan en el hospital. Investigaciones como la publicada recientemente en el exterior sobre aspectos genéticos de la enfermedad de Alzheimer (identificando tres sitios cromosómicos asociados con un riesgo reducido de padecer la enfermedad), uno de cuyos autores es el actual decano de la Facultade Medicina de la UBA, el profesor Luis Ignacio Brusco. La Facultad y el hospital tienen una virtuosa sinergia. Es importante destacar también el permanente apoyo al Hospital de Clínicas por parte de la Universidad de Buenos Aires, cuyo rector es el destacado médico e investigador Ricardo Gelpi.

Una organización de vital importancia del Hospital es su Asociación Médica, cuyo presidente actual es el profesor Luis E. Sarotto (h), un infatigable generador, junto a su equipo, de múltiples iniciativas. Paralelamente la “Fundación Hospital de Clínicas” presidida por Alejandro Macfarlane, es un ejemplo en la canalización de la solidaridad hacia la institución.

Como se puede apreciar, una institución prestigiosa como el Hospital de Clínicas es el resultado de múltiples líderes virtuosos comprometidos con ella contando, además, con un recurso humano excepcional.

.

El hospital muestra un curriculum vitae inigualable en nuestro país, dado que su historia de 142 años se entronca con la historia de la medicina argentina. Su antecedente inmediato fue el “Hospital de Hombres”, ubicado en San Telmo. Muchos de sus médicos, como Cleto Aguirre (primer profesor titular de Oftalmología), fueron los impulsores del primer edificio “del Clínicas”, según datos destacados por el profesor Roberto Iérmoli. El origen lo tenemos que rastrear en el año 1877, al iniciarse la construcción del antiguo edificio, en la manzana de la actual Plaza Houssay, comenzando la atención en 1881. Su denominación inicial fue “Hospital Buenos Aires” y en 1883 pasó a llamarse “Hospital de Clínicas”, al ser transferido a la Facultad de Medicina por el entonces ministro de Educación del presidente Julio A. Roca, el Dr. Eduardo Wilde . El diseño de su construcción, estaba inspirado (según lo describieran los profesores Pérgola y Sanguinetti ), en el hospital Friedrichsheim de Berlín y en el lazareto de Carlsruhe. Un año antes del inicio de su actividad, durante el conflicto por la federación de Buenos Aires, se convirtió en cuartel de rifleros y se comenzó a usar como hospital para asistir a los heridos de los cruentos combates de Puente Alsina, Corrales y Barracas.

A lo largo de su historia el hospital contó con médicos excepcionales, verdaderos próceres de la medicina argentina como los doctores Pirovano, Posadas, Ayerza, Arce, Houssay, Castex, Justo, Aráoz Alfaro, Ingenieros, E. Finochietto, Lanari, Cantón, Roffo, Garrahan, Loudet, Chutro, Balado, Agote, Rojas, Pardo, M. Herrera Vegas, Padilla, Brea, Santas, Fustinoni, de Robertis, Dassen, Cossio, Mazza, Escudero Ahumada, Carrillo, R. Wernicke, Aguirre, Burucúa, Stoppani, Cordero y Aráuz, entre tantos otros. En 1949 comenzó la construcción del actual edificio, una imponente obra de 135.000 metros cuadrados conformada por 13 plantas y tres subsuelos.

En el Hospital de Clínicas se efectuó la primera filmación de una cirugía en el mundo. Fue realizada en 1899, siendo el cirujano el doctor Alejandro Posadas. La filmación conservada dura 7 minutos y la cirugía fue generada por un quiste hidatídico pulmonar. En “el Clínicas” se realizó por primera vez en la Argentina las punciones / biopsias renales; la primer aplicación de la asepsia, la primer aplicación de insulina; el primer cateterismo cardíaco; las primeras toracotomías, las primeras residencias médicas en Argentina (el mejor sistema de formación médica de posgrado) y el primer Comité de Bioética en un hospital público, entre otros eventos históricos.

El Hospital de Clínicas es, además, líder en la realización de múltiples cirugías y procedimientos efectuados en un hospital público del país. Un listado parcial de estos logros incluye la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía robótica (primer hospital público en América Latina en ejecutarla, en 1995); el abordaje mínimamente invasivo que realizó en forma pionera la División de Cirugía Torácica para resecar un pulmón con vaciamiento ganglionar ; la cirugía de descompresión orbitaria en enfermedad de Graves, el crosslinking corneal para tratar al queratocono ;el trasplante corneal endotelial ; el implante de válvulas oculares en cirugía del glaucoma; la enucleación prostática y la litotricia con láser de Holmium ; la ureteroscopía flexible; la cirugía fluorescente con el colorante verde de indocianina en múltiples especialidades quirúrgicas; la sala para entrenamiento quirúrgico con simulador de videolaparoscopía, la realización de endoscopía digital spyglass y litotricia de la vía biliar; el trasplante de microbiota intestinal; la cápsula de pH inalámbrica (diagnóstico de reflujo gastro-esofágico); la ablación endoscópica por radiofrecuencia en esófago de Barrett; desarrollo de un sistema automatizado para el dosaje de cortisol en cabello como biomarcador de estrés crónico; el primer centro universitario multidisciplinario del dolor crónico y cuidados paliativos. Como dato reciente se destaca este año la adquisición de un resonador magnético multipropósito de última generación.

En su proyección hacia la comunidad, los diferentes servicios del Hospital de Clínicas realizan anualmente múltiples campañas gratuitas destinadas a la detección precoz de diferentes patologías (hipertensión arterial, patología prostática, cáncer mamario, enfermedades respiratorias, patologías de la piel, cataratas, glaucoma, osteoporosis, enfermedades neurológicas, control de escoliosis en niños, etc). Dentro de esa interrelación con la sociedad se destaca el reconocimiento que la DAIA le efectuara al hospital en 2017, 23 años después del atentado a la AMIA, por “la atención heroica que brindó su equipo de salud a las víctimas”

En definitiva, por su pasado ilustre y su pujante presente, el Hospital de Clínicas de la UBA es un claro ejemplo de una medicina argentina de calidad superlativa, de la cual nos debemos sentir muy orgullosos.

─Roberto Borrone es Profesor consulto de Oftalmología de la facultad de Medicina de la UBA, doctor en Medicina.

Fuente: La Nación, 10/08/23.

Más información:

La salud argentina en crisis

La importancia de la Consulta médica

Resguardar la salud visual de la población

Prevención de la ceguera, un ejemplar trabajo en equipo

Medicina y política: reglas diferentes ante expresiones similares

.

.

Prevención de la ceguera, un ejemplar trabajo en equipo

julio 3, 2023

Por Roberto Borrone.

Conviviendo con una crisis nacional que impregna casi todos los escenarios, subyacen acciones individuales y colectivas que nos permiten tener una mirada esperanzadora. El silencioso trabajo en equipos organizados en red, realizado por neonatólogos, oftalmólogos y enfermeros especialmente entrenados en el ámbito público y en el privado, está evitando la ceguera de neonatos argentinos afectados por una enfermedad denominada “retinopatía del prematuro” (ROP, por sus siglas en inglés).

.

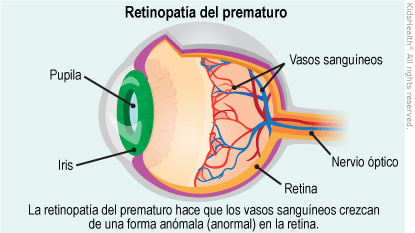

La organización en red de médicos oftalmólogos expertos está permitiendo, a gran escala, la detección precoz y el tratamiento oportuno de esta enfermedad. El origen y desarrollo de esta red es una síntesis perfecta de lo que se puede lograr con creatividad, compromiso y perseverancia. Evitar la ceguera de un niño es una de las intervenciones médicas más gratificantes desde lo individual y de mejor relación costo-efectividad desde lo social. La retinopatía del prematuro es una enfermedad de la retina de los ojos de los prematuros de alto riesgo y es la primera causa de ceguera infantil.

Los recién nacidos que tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad son los que tuvieron un peso al nacer inferior a 1500 gramos y/o una edad gestacional menor a 32 semanas. Sin embargo, también puede presentarse en prematuros de mayor peso al nacer y mayor edad gestacional, pero con factores de riesgo tales como la necesidad de administrarles oxígeno, la falta de maduración pulmonar, la restricción del crecimiento intrauterino, desnutrición posnatal, sepsis (infección generalizada), transfusiones sanguíneas, etcétera.

El ojo tiene una lente interna (el cristalino) que enfoca las imágenes en una membrana sensible (la retina). La retina envía esas imágenes a través del nervio óptico hacia el centro de la visión en el cerebro. La retina es una delicada membrana con células sensibles a la luz y vasos sanguíneos que la nutren. Esta membrana tapiza el interior del ojo como el empapelado de las paredes. La vascularización de la retina comienza en la semana 16 de la gestación y avanza de manera centrífuga desde el nervio óptico (ubicado cerca del centro de la retina) hacia la retina periférica.

Los vasos sanguíneos de la retina terminan su desarrollo al final del embarazo. Cuando un niño nace prematuramente, su retina aún no tiene vasos sanguíneos en determinados sectores y a esas áreas se las denomina “zona avascular”. En los prematuros, los vasos sanguíneos deben completar su crecimiento luego del nacimiento en esas zonas avasculares de la retina. La retina avascular sintetiza una sustancia para generar vasos sanguíneos. Pero estos nuevos vasos sanguíneos no son normales, crecen en forma anárquica y pueden tironear de la retina generando un desprendimiento de la retina. Este desprendimiento impide que las imágenes lleguen al cerebro para generar la sensación visual.

La enfermedad evoluciona por cinco etapas de gravedad creciente. Es esencial que todo prematuro con factores de riesgo sea examinado en la unidad de neonatología por un médico oftalmólogo experto en retinopatía del prematuro en el momento oportuno y hacer el seguimiento, para, en caso de agravarse, poder aplicar el tratamiento en el momento adecuado.

Básicamente el tratamiento precoz consiste en aplicar láser en el área de retina avascular y en algunos casos, inyecciones intraoculares de drogas antiangiogénicas para intentar bloquear el crecimiento de esos vasos sanguíneos patológicos. Cuando la enfermedad progresa a las etapas finales la presencia de un desprendimiento de retina sólo admite un tratamiento quirúrgico invasivo con un pronóstico visual sumamente reservado. De allí la importancia de la detección y tratamiento oportuno con láser y/o drogas. Es importante enfatizar tres conceptos: si bien es cierto que la retinopatía del prematuro es la principal causa de ceguera infantil, no todos los prematuros desarrollan retinopatía del prematuro y en la mayoría de los prematuros que presentan esta retinopatía la enfermedad se detiene espontáneamente en sus etapas iniciales.

.

En nuestro país el primer equipo médico oftalmológico en efectuar a gran escala, en el ámbito hospitalario, el tratamiento de la retinopatía del prematuro fue el del Hospital de Pediatría Garrahan, liderado por los doctores Julio Manzitti y Luis Díaz González en la década de los 90. En 2003 se creó el Grupo ROP Argentina, un grupo multicéntrico enfocado en el Programa Nacional para la Prevención de la Ceguera en la Infancia por Retinopatía del Prematuro del Ministerio de Salud de la Nación. Un hito esencial para lograr accesibilidad en tiempo y forma para la pesquisa y el eventual tratamiento se produjo en 2005 cuando desde el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y con la iniciativa liderada por la doctora Marina Brussa se implementó un sistema “itinerante” de evaluación de la retina de prematuros de alto riesgo y tratamiento de la ROP en hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“red neonatal de la CABA”).

La clave del éxito fue ir a esas unidades de neonatología sin someter a los prematuros al riesgo de un traslado. Cada una de esas unidades dispone actualmente de médicos oftalmólogos entrenados para la pesquisa de la retinopatía del prematuro, y quien se traslada es el oftalmólogo experto en el tratamiento de la enfermedad en caso de no contar el hospital con ese recurso. La disponibilidad de equipos láser trasladables permitió este logro. Posteriormente esta organización en red se extendió a la provincia de Buenos Aires y luego a un gran número de provincias. Este ejemplar equipo, hoy integrado por más de 300 médicos oftalmólogos distribuidos en gran parte del país, cuenta con la indispensable tarea de coordinación del Grupo ROP de profesionales muy comprometidos con el tema: la doctora Celia Lomuto y la licenciada Ana Quiroga, el Consejo Argentino de Oftalmología (doctora Patricia Visintín), la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil y organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por intermedio de su Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), el Club de Leones y Unicef Argentina.