Difficult Economic Lessons

julio 13, 2012

Difficult Economic Lessons

By Walter E. Williams

One of the more difficult lessons to teach economics neophytes — and, many times, trained economists — is that economic theory cannot say anything definitive about subjective statements, such as what’s better, good, bad or worse. Let’s try a few examples to make the point.

Cabernet sauvignon wine is better than fume blanc. Turkey is better than pork. Matter in the solid state is better than the plasma state. Each of those statements begs the question: Where’s the proof? With subjective statements such as those, disagreements can go on forever. It’s simply a matter of personal opinion. One person’s opinion of what’s better or worse is just as good as another’s.

Contrast those statements with objective ones, such as: Water is 2 parts hydrogen and 1 part oxygen. Scientists cannot split the atom. The distance in degrees from the equator to the North Pole is 90. With positive statements such as those, if there’s any disagreement, there are facts to which one can appeal to settle the disagreement. For example, if one person says scientists can split the atom and another says they cannot, a trip to Stanford’s linear accelerator to watch atoms being split settles the matter. However, if you say fume blanc is better than cabernet sauvignon and I say cabernet sauvignon is better, our disagreement can go on forever because there are no facts or figures to which we can appeal.

A useful clue as to whether a statement is subjective is the use of words such as should, ought, better and worse. I tell my students that though it’s important for thinking properly to know whether a statement is subjective or not, by no means do I suggest they purge their vocabulary of subjective statements. Subjective statements are very useful in fooling others into doing something you want them to do; however, in the process of fooling others, one need not fool himself. For example, President Barack Obama said that college is “an economic imperative that every family in America should be able to afford.” There’s absolutely no evidence to support such a claim, but it’s a good way to trick others into paying for someone else’s education.

How about the statement that people should not engage in race or sex discrimination? Whatever the emotional worth of such a statement, it’s a value judgment, with no facts or evidence to back it up, plus interpreted literally, it’s nonsense. Think about it. Discrimination is simply the act of choice. Whenever we choose, we discriminate. When we choose one person for a mate, we discriminate most of the time by race and sex. Would we want a society in which there are penalties for such discrimination?

I’ve had students argue that discrimination by race and sex in marriage is trivial and of little consequence but that there should be equal opportunity in employment. But what is equal opportunity, and how could you tell whether it existed? I’ve asked students whether upon college completion they will give every employer an equal opportunity to hire them. Most often, with a puzzled look on their faces, they answer no. Then I ask, “If you are not going to give every employer an equal opportunity to hire you, why should employers be forced to give you an equal opportunity to be hired?”

When the class discussion turns to the law of demand, sometimes the term “need” arises. A student might say a car, a cellphone and running water are essential needs. My response is that cars, cellphones and running water can’t be essential needs, because people have managed to do without those items for a longer period than they’ve done with them. There’s nothing that people cannot do without, but the consequences might not be very pleasant.

Some might say, “Williams, this thinking of yours is not very compassionate!” That’s right. I believe that being compassionate toward one’s fellow man requires dispassionate thinking and analysis. In other words, we need to think with our brains, not with our hearts.

Source: www.hacer.org – 13/07/12

La Argentina amordazada

julio 13, 2012

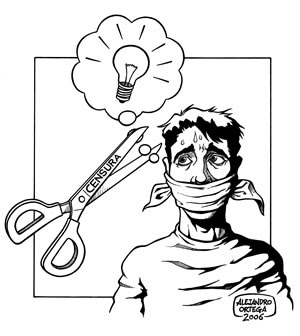

La mordaza, una vergüenza

Por Ricardo Kirschbaum

Hay cada vez más fuentes que ruegan, cuando acceden a hablar con el periodismo, que las protejan . Esto es, que se mantenga el contrato de anonimato que se establece entre una fuente de información y el periodismo. Temen represalias por dar información, aun cuando ésta sea de interés público o exprese la situación o el interés de un sector, por usar un ejemplo.

Conservar el anonimato para una fuente, cuando se trata de temas sensibles, es capital, y el periodista tiene el derecho constitucional de proteger sus fuentes ante la intención de quienes, perjudicados por esa información, intentan descubrirlos.

Fuentes anónimas usadas por periodistas de The Washington Post durante el célebre escándalo Watergate dieron las pistas para la investigación que forzó la renuncia del presidente de Estados Unidos , Richard Nixon, para citar el caso más resonante.

En la Argentina, desde 2003, el Gobierno trabaja para segar las fuentes de los periodistas en general y de Clarín, en particular. Ya hemos mencionado muchas veces las trabas y obstáculos para el trabajo de los periodistas que pone el Gobierno, acostumbrado como está a la propaganda y el autoelogio.

Si ya hay una discriminación abierta de los funcionarios del Gobiernos con los periodistas que no considera “amigos”, se agregó la presión directa a quienes manifiestan su opinión en los medios que no están bajo la supervisión del controlador del relato. Cada vez más, por ejemplo, empresarios prefieren que sus críticas homeopáticas se consignen en forma anónima para evitar dificultades.

Ayer publicamos una crónica sobre un seminario de la Unión Industrial en el que todas las opiniones críticas fueron consignadas con la aclaración que los autores de ellas pedían confidencialidad .

La Presidenta (Cristina Kirchner) ayer utilizó la cadena nacional para narrar que, a raíz de una nota en Clarín sobre el impacto del cepo cambiario en el mercado inmobiliario, le había pedido a la AFIP que investigue al autor de esas opiniones. Y que había descubierto que éste no había presentado declaración jurada de Ganancias desde 2007.

La intención de la Presidenta es tan transparente que asusta, porque lo que se busca, está claro, no es que Fulano o Mengano aclaren su situación impositiva sino que callen sus críticas o sus descripciones negativas que las medidas oficiales tienen en los sectores en los que se desempeñan.

Y que lo haya hecho por cadena nacional, como un modo ejemplificador y disciplinario , es aún más grave porque es una amenaza a gran escala para amordazar las críticas.

La libertad de expresión y de opinión son derechos constitucionales que defienden de represalias y sanciones a quienes los utilicen en los medios que les plazca.

Fuente: Clarín, 12/07/12.

La austeridad golpea a España

julio 13, 2012

Los españoles sienten en carne propia las medidas de austeridad

Por Ilan Brat y Matt Moffett

MADRID — Cuando el gobierno anunció el miércoles un plan de austeridad de 65.000 millones de euros (US$79.700 millones) Sergio Junquera, un agente de ventas de un concesionario de Mazda, no tardó en sentir el impacto.

Después de que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, presentara el paquete de alzas de impuestos y recortes de gastos, un cliente de Junquera postergó la compra de un Mazda CX-5 de 36.000 euros. «Quería ver cómo se desencadenaba todo», dijo Junquera.

Españoles de todos los estratos, desde consumidores y propietarios de casas a funcionarios públicos, se preparan nerviosamente para absorber el impacto del programa de austeridad más duro en las cuatro décadas transcurridas desde que España volvió a la democracia.

Las estrictas medidas constituyen un giro drástico por parte del gobierno conservador encabezado por Rajoy, que previamente rechazó algunas de las mismas políticas que los socios de España en la Unión Europea le instaron adoptar. Los defensores del plan de austeridad argumentan que un aumento de tres puntos porcentuales al impuesto al valor agregado (IVA), para dejarlo en 21%, sólo coloca a España a la par de sus pares en la UE. El gobierno también eliminará un sueldo adicional que los funcionarios públicos reciben en diciembre, cancelará algunas de las exenciones tributarias para compradores de viviendas y reducirá las prestaciones por desempleo.

Rajoy aseguró que estaba siguiendo «el único (camino) que conduce a la recuperación» y añadió que no tendrá «vacilaciones». El jueves, un vocero del Fondo Monetario Internacional, que aclaró que la institución no ha recibido ninguna solicitud para asistir a España, alabó a Rajoy por dar «pasos difíciles, pero creemos que en la dirección correcta». El portavoz añadió que las medidas ayudarán a España a «apuntalar la solidez de las finanzas públicas», que es «el prerrequisito para un crecimiento sostenible y una mejoría en el sector laboral».

Si bien las iniciativas están diseñadas para restaurar la confianza de los inversionistas, la reacción del mercado fue fría. El principal índice de la Bolsa de Madrid, el Ibex, cayó 2,6% el jueves, mientras que el retorno del bono soberano a 10 años subió 0,04 puntos, para llegar a 6,59%, según Tradeweb.

En un momento en que España ha vuelto a caer en recesión, surgen las preocupaciones de que la amarga medicina económica podría ser demasiado fuerte para que el debilitado paciente.

«Esta vez realmente está tocando partes vitales de la economía», afirmó Robert Tornabell, economista de la escuela de negocios ESADE. Dijo que se trata del recorte económico más drástico en España desde la muerte del general Francisco Franco en 1975. Tornabell cuestionó la estrategia de «aumentar los impuestos al consumo cuando las empresas no invierten y la economía está en recesión».

Faconauto, la asociación de concesionarios de España, anticipa un declive de 10% en las ventas de vehículos debido al incremento del IVA. Junquera, el vendedor de Mazda, dijo que con los grandes descuentos «los márgenes son irrisorios» y que «no se puede cortar más». Sostuvo que cuando el gobierno elevó el IVA de 16% a 18% en 2010, su empresa absorbió el aumento durante unos meses, pero duda de que lo pueda volver a hacer.

Los recortes presupuestarios colocan a Mar Moreno y su marido, ambos funcionarios públicos, en un aprieto. Como parte del ajuste de cinturón, la pareja perderá los salarios extra que solían recibir en diciembre. Mar, de 52 años, que trabaja para el Ministerio de Cultura, planeaba darle ese dinero a su hijo desempleado de 24 años para que comprara un pasaje de avión para emigrar a Canadá.

«Eso nos toca bastante», lamentó Mar, cuya familia también renunciará este año a las vacaciones de verano. «Ni vamos a poder ayudarle empezar de nuevo», indicó.

La mayoría de los españoles no le ve ventaja alguna al paquete. Algunos señalaron que al menos hubo algo de justicia porque el gobierno también redujo algunos de los subsidios a los partidos políticos y los sindicatos.

«Gente que vive del sistema político merece sufrir como todos los demás o peor», afirmó Juan José Gómez, propietario de una peluquería cuyos ingresos han caído más de 30% este año.

Tornabell, el economista de ESADE, dijo que mientras que a los españoles promedio les están pidiendo sacrificios, los bancos se han salvado, pese a ser instrumentales en el desencadenamiento de la crisis al conceder préstamos incobrables para proyectos inmobiliarios.

Al menos algunos bancos españoles han empezado a sentir la presión. Altos ejecutivos de Novagalicia Banco, que esperaba obtener miles de millones de euros en fondos de rescate, difundió un comunicado el jueves pidiendo perdón por los errores que cometió el anterior equipo de gestión. «Antes que nada, perdón», dijo la entidad.

Fuente: The Wall Street Journal, 13/07/12.

Tasas de interés cero, el dolor de cabeza de Europa

julio 12, 2012

Tasas de interés cero, el dolor de cabeza de Europa

Por Richard Barley

LONDRES (EFE Dow Jones) — A veces, se puede tener un exceso de algo bueno. Los bancos centrales están apostando por tipos de interés ultra bajos para reactivar las economías. Pero la decisión del Banco Central Europeo de la semana pasada de recortar los tipos de interés que paga por los depósitos a un día a cero ha provocado que Goldman Sachs Asset Management, J.P. Morgan Asset Management y BlackRock suspendan sus cuotas en los fondos del mercado de dinero europeos. Éste es un hecho preocupante que podría traer mayores consecuencias no intencionadas.

Con este recorte de los tipos de interés de los depósitos, el BCE pretende convencer a los bancos para que inviertan parte de los 791.000 millones de euros que tienen aparcados en el banco central en el mercado interbancario. Pero la medida ha llevado la rentabilidad de los bonos estatales alemanes, franceses y holandeses al territorio negativo. Esto es un problema para los fondos del mercado de dinero, al que suelen recurrir muchas compañías para almacenar su exceso de dinero, al ofrecer mayor liquidez, mayores rentabilidades y una alternativa más diversificada que una cuenta corriente en un banco. Los fondos del mercado de dinero europeos con calificación triple A bajo gestión ascendieron a 522.000 millones de euros en junio, frente a 302.000 millones de euros en junio de 2007, según la asociación institucional de fondos del mercado de dinero.

Pero los fondos del mercado de dinero tienen dificultades para encontrar activos refugio capaces de dar a los inversionistas la rentabilidad prometida después de descontar comisiones. Suspender las nuevas cuotas debería proteger a los inversionistas antiguos del descenso que sufre la rentabilidad cuando se invierte dinero nuevo. Pero poner barreras a la entrada de nuevo dinero no puede ser una solución permanente: los activos que vencen han de reinvertirse, y el vencimiento medio de los activos de los fondos europeos era de entre 29 a 36 días a finales de febrero, según Fitch. Algunas alternativas de activos con mayor rentabilidad, como el papel comercial emitido por los bancos, han perdido calidad crediticia, por lo que no cumplen los requisitos de los fondos monetarios. Si persisten las rentabilidades negativas, los fondos podrían tener que reducir o no aplicar comisiones.

En el pasado, las rentabilidades negativas han sido temporales y han estado asociadas a momentos de pánico, como cuando surgieron los primeros rumores de una salida de Grecia del euro. El recorte de tipos del BCE, junto a la ausencia de pánico, sugieren que las rentabilidades negativas podrían estar generalizándose. Pero también hablan de una gran preocupación por las perspectivas económicas y de un creciente deseo de los inversionistas de buscar valores refugio. Otro recorte de tipos de interés hasta el territorio negativo —algo que muchos consideran imposible— podría enviar una señal aún peor.

Esto es un terrible dolor de cabeza para los responsables de política monetaria. Los fondos del mercado monetario desempeñan un papel vital al canalizar la liquidez por todo el sistema. Unos tipos de interés persistentemente en cero o negativos podrían dejar a los fondos del mercado monetario sin negocio, advirtió Benoit Coeure, miembro del consejo del BCE, en febrero. Esto supondría un duro golpe para un sistema en el que el banco central ya ha sustituido al mercado interbancario; sin mercados de dinero, las compañías probablemente depositarían su dinero sólo en los bancos más sólidos. El BCE corre el riesgo de verse aún más involucrado en el sistema financiero. Esto podría terminar limitando su margen de maniobra.

Fuente: The Wall Street Journal, 12/07/12.

Argentina: Un Gobierno autocrático

julio 12, 2012

Un Gobierno incapaz, pero con ambiciones autocráticas

Por Roberto Cachanosky

Desde el punto de vista económico, el segundo semestre de 2012 se presenta bien complicado. La recesión que se esperaba para la segunda mitad del año se anticipó y ya en mayo y junio diferentes indicadores muestran caídas en términos absolutos. Ya no podemos hablar de desaceleración, sino que tenemos que empezar a pensar en una recesión.

Si bien las inconsistencias del modelo permitían pronosticar este desenlace, la realidad es que el Gobierno se ha empeñado en profundizar y adelantar la crisis adoptando medidas absurdas como la pesificación de facto, el cierre de la economía, los conflictos con nuestros socios comerciales y meterse con los depósitos del sistema financiero decidiendo a quién le debe prestar los bancos la plata que les deposita la gente. Cada discurso de Cristina Fernández de Kirchner es un estímulo adicional a la fuga de capitales y al pánico de los agentes económicos. No solo por lo que dice y hace, sino porque, además, se observa a un gobierno sin rumbo, incapacitado para afrontar una economía en que la escasez de recursos se hace sentir y, encima, con un relato de soberbia que la gente no termina de distinguir si es soberbia, ignorancia o una mezcla de las dos cosas.

En lo estrictamente económico, el Gobierno optó directamente por prohibir la compra de dólares para ahorrar. El argumento inicial que esgrimió, cuando estableció la autorización previa de la AFIP para comprar dólares, era que se hacía para verificar que los fondos estuvieran justificados impositivamente. Un disparate, porque la AFIP no puede o no debería fiscalizar el ejercicio en curso. Pero con la resolución del BCRA quedó en claro que el mensaje fue: “Ustedes se quedan con los pesos que se deprecian día a día y yo me quedo con los dólares”.

No comparto la visión que leí en algún lugar, según la cual el comunicado del BCRA prohibiendo la compra de dólares era para cubrirle jurídicamente las espaldas a la AFIP. La realidad es que si de algo se caracteriza este gobierno es por ignorar el orden jurídico existente, por no decir que se ríe de la justicia. Desde mi punto de vista, es solo una torpe medida más de redoblar la apuesta y empezar a cubrirse para el conflictivo segundo semestre que se viene. Solo un dato a tener en cuenta: la recaudación tributaria viene subiendo menos que la tasa de inflación y la suba del gasto es incontenible, por lo tanto, en el segundo semestre es muy probable que el Banco Central inunde el mercado de pesos generando un proceso inflacionario muy agudo en un contexto recesivo.

Por el flanco fiscal, si bien no soy Sciolista, es claro que la acusación del gobierno al gobernador de la provincia de Buenos Aires de que tiene que administrar mejor, es injusta. Y es injusta porque el gobierno nacional administra horrible, basta con ver el déficit fiscal que crece a pesar de la extraordinaria presión impositiva existente para darse cuenta de que no es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un ejemplo a seguir. Es más, ella puede pedirle al BCRA que emita moneda, tomarle las reservas a cambio de bonos basura o confiscar nuestros ahorros en las AFJP, cosa que no pueden hacer los gobernadores. Y, en todo caso, la provincia de Buenos Aires, aporta a la coparticipación mucho más de lo que recibe de acuerdo a su PIB.

¿Por qué este empeño en tratar de incendiar la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué, usando las palabras del diccionario kirchnerista, esta acción destituyente con Scioli?

Se me ocurren dos respuestas posibles a estos interrogantes. La primera es evitar que vuelva a formarse una liga de gobernadores que le pongan un límite al gobierno como ocurrió en el 2001 y que terminó con la caída de De la Rúa. Puesto en otros términos, el kirchnerismo no se caracterizó por buscar alianzas por su proyecto sino que buscó disciplinar a los gobernadores e intendentes con la caja. La pregunta es: ¿por qué los gobernadores van a seguir subordinándose a los caprichos del gobierno central si no reciben plata a cambio? Y aquí viene el punto: ¿tiene el Gobierno recursos para seguir disciplinando a los gobernadores? Me parece que no. Como decía antes, no tiene ni para sostenerse él, menos va a tener para seguir con la misma estrategia de disciplinamiento. ¿No será que, por miedo a la liga de gobernadores, Cristina Fernández de Kirchner quiere desplazar a Scioli, que es la provincia más grandes y más complicada de Argentina y, de paso, le manda un mensaje al resto de los gobernadores para desbaratar la liga, si es que existe tal probabilidad?

La otra opción que me pasa por la cabeza es la siguiente. Saben que transitar el segundo semestre será muy complicado. La combinación de recesión con inflación más desocupación creciente puede derivar en desbordes sociales. ¿Por qué no acelerar la crisis social y declarar el estado de sitio denunciando a los intereses destituyentes y demás inventos para hacer el ajuste con la Gendarmería en la calle y, de paso, profundizar el autoritarismo?

Reconozco que mis especulaciones pueden resultar desmedidas y con cierto contenido de fantasmas especulativos, pero la realidad es que el desmanejo económico, lo que viene en economía y la feroz interna peronista hacen pensar que algo raro puede pasar en el segundo semestre.

Sí hay algo que parece bastante obvio: no es fácil imaginar tres años más con semejante descalabro económico, social y político. Las opciones serían: autocracia o le dejo el lugar a otro para que se haga cargo del problema. Negociar con la oposición, los sindicatos, los gobernadores, etc., para dominar la crisis, jamás. Eso no entra en el manual del buen kirchnerista, porque en definitiva el kirchnerismo es incapaz de construir un país y menos de gobernar con escasez de recursos, pero mantiene intactas sus ambiciones autocráticas.

Fuente: Economía para todos, 08/07/12.

Más información en: www.economiaparatodos.com.ar

Argentina: Malas decisiciones económicas

julio 9, 2012

Créditos

Por Enrique Szewach

El gobierno sigue insistiendo con el diagnóstico de que “el mundo se nos cayó encima” e impulsa el crédito “barato” como mecanismo para revertir la clara desaceleración que presenta la economía argentina de estos meses. (“Desaceleración” es un promedio, pero ya hay algunos sectores, como la industria y la construcción con variación negativa respecto del mismo período del año anterior).

Pero este intento de impulsar el crédito, primero para la construcción de viviendas, y ahora para proyectos de inversión de las pymes, tendrá escasos efectos, (a menos que se obligue a las empresas a tomar crédito para comprar bienes de capital nacional, en los próximos seis meses, bajo severas penas), dado que el problema es otro.

En efecto, el menor nivel de actividad, como le vengo contando, tiene su origen en factores climáticos que afectaron la cosecha de este año; en la desaceleración brasileña (allí sí, el mundo se les vino encima, más allá de que se le fue la mano al Banco Central de los vecinos, en el apriete de finales del año pasado); y en decisiones de política económica del propio gobierno. Decisiones que, por un lado, redujeron la oferta de exportables por la nefasta política de precios y restricciones a la exportación en energía y otros productos y, por el otro, llevaron a una intensa dolarización de portafolios en el período 2007/2011, de la mano de la aceleración de la tasa de inflación, respecto de la evolución del tipo de cambio, (caída del tipo de cambio real) y de la ausencia de instrumentos de ahorro en pesos que mantuvieran el poder de compra, al menos en moneda local. Ahora faltan dólares para seguir creciendo.

Pero, reitero, en la Argentina de hoy, la falta de dólares, es consecuencia de la política económica, y algo del clima, y no del panorama internacional.

Ahora bien, esta falta de divisas se puede enfrentar encareciendo el tipo de cambio, (devaluando por encima de la inflación) o utilizando las reservas del Banco Central con restricciones. Cualquiera de los dos caminos hace caer el nivel de actividad.

El primero, por el menor poder de compra en moneda extranjera de los ingresos en pesos, y el segundo por la limitación de las importaciones y su efecto sobre la producción y el comercio.

Cualquiera de los dos caminos provoca una desaceleración de la recaudación impositiva y cualquiera de los dos caminos, si no se ajusta el gasto público, lleva a un aumento del déficit fiscal nacional y provincial.

La diferencia es que el primero, al modificar el tipo de cambio real, mejora la competitividad de las exportaciones o alienta genuinamente la sustitución de importaciones, a costa de una caída mayor del salario real; mientras el segundo, al mantener o agravar el problema del tipo de cambio real, empeora la competitividad de las exportaciones y obliga a forzar la sustitución de importaciones –dónde se pueda- con cuotas, prohibiciones, controles, etc, creando un “coto de caza” para los protegidos y el riesgo de represalias comerciales de los países afectados. En este entorno, el salario real cae menos, pero se afecta más el empleo privado.

Los dos caminos son recesivos, pero el primero “gana tiempo” al empezar a modificar el tipo de cambio real, (si hay programa monetario y fiscal creíble), mientras el segundo “pierde tiempo”, porque no cambia las condiciones de fondo. Y al no cambiar la situación de fondo, se obliga a mantener y/o profundizar los controles, y las prohibiciones.

Obviamente, el incremento del déficit fiscal, con presión tributaria récord, sin fondos ahorrados y sin acceso al mercado de capitales, lleva a la Nación a recurrir a la caja del Banco Central en pesos y en dólares para financiarse, y a las provincias a pedirle plata a la Nación, y/o a ajustar el gasto con proveedores, o empleados.

Pero el uso del Banco Central obliga a la pesificación forzada, para que no espiralice la inflación, pero al impedir el ahorro y el desahorro en dólares, termina siendo también recesivo, sin que baje la tasa de inflación.

En síntesis, tenemos un tipo de cambio real que, dado el mundo, ya no genera rentabilidad, ni empleo. Y precios relativos fuera de la realidad de largo plazo.

La apuesta de seguir por el camino de “perder el tiempo”, a la espera de que el “lotosoja” y el “quiniBrasil” resuelvan el problema de fondo, luce demasiado arriesgada, aún si Dios fuera argentino.

Fuente: Perfil, 08/07/12.

Más información: www.szewachnomics.com.ar

La economía de EE.UU. cerca del estancamiento

julio 8, 2012

La economía de EE.UU. cerca del estancamiento

Por Jorge Castro

La industria manufacturera norteamericana cayó a su menor nivel en tres años y el principal indicador de la actividad (ISM) reveló una contracción de casi 4 puntos en un mes (53,5/49,7), mientras que las nuevas órdenes, que señalan la situación de la demanda efectiva, se derrumbaron 12 puntos en el mismo período (60,1 / 47,5).

Lo curioso es que la caída del ISM no implica recesión en EE.UU., que sólo sería inminente si el índice hubiera caído por debajo de 47 puntos, lo que no ha ocurrido.

El ISM muestra que la economía estadounidense continúa creciendo, como lo hace desde julio de 2009, pero a una tasa inferior a 1% por año. Esta débil tasa de crecimiento no es circunstancial, sino de largo plazo . En los últimos 4 años, el PBI se expandió 0,6% anual promedio, comparado con el auge de 3,4% por año de las 6 décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. La tasa de crecimiento potencial de largo plazo en los últimos 100 años ha sido 3,1% anual. Ahora crece dos veces y medio por debajo de su potencial.

Se aproxima un punto de inflexión en EE.UU. Si no hay un salto extraordinario de inversión, productividad y calificación de la fuerza de trabajo en un plazo históricamente breve (1/5 años), el estancamiento existente amenaza transformarse en una “nueva normalidad”, que al trasladarse el eje del proceso de acumulación global a los países emergentes, se convierte en sinónimo de decadencia, lo que implica irrelevancia en la política mundial.

En el período de 6 décadas posterior a 1945, más de la mitad de la expansión fue obra del aumento de la fuerza de trabajo, con la incorporación masiva de los nacidos en la euforia provocada por el fin de la guerra (“babyboomers”), y la incorporación en gran escala de la mujer al mercado laboral. Los “babyboomers” son 77 millones sobre una fuerza laboral de 154 millones (60%); y en la industria manufacturera su participación es todavía mayor (75%).

En la próxima década los “babyboomers” se retiran y la participación de la mujer alcanzó su techo hace 20 años.

Por eso, en orden descendente, la productividad representó más de 80% de la expansión entre 2000 y 2011; 53% en los ´90 y sólo 47% en los ´80. EE.UU. necesita hacer un salto de productividad de mayor magnitud que el boom de innovación y eficiencia que realizó entre 2000 y 2008 , cuando el PBI por unidad de producto creció 35% y 42% en la manufactura.

Se puede hacer este cálculo: crecer en la próxima década 3% anual, sobre la base exclusiva del incremento de la productividad, exige aumentar ésta más de 40% , no 20% como surgiría de una visión gradualista propia de una proyección de la década pasada.

Una explosión semejante sólo puede resultar de una revolución tecnológica y organizativa de mayor profundidad y carácter abarcativo que cualquier otra conocida en la historia del capitalismo norteamericano. Más que un boom de inversión, lo que está en juego en EE.UU. es una revolución, en el sentido estricto del término : la forma en que las sociedades recuperan el retraso experimentado en su evolución histórica cuando éste amenaza su vitalidad.

En este sentido, EE.UU. tiene varios puntos a su favor: las raíces de la civilización estadounidense son profundamente revolucionarias.

Es el único país del mundo avanzado sin pasado feudal y que por ello estima que su razón de ser no está en el pasado, sino en el futuro, y para el cual la nostalgia es una enfermedad letal. EE.UU. se especializa en adelantar el futuro.

El Departamento de Energía informó esta semana que las reservas comprobadas de “shale gas” que existen en Colorado, Utah y Wyoming ascienden a 3 billones de barriles (más que el total de las reservas mundiales). En 2011 este sector recibió inversiones por U$S 320.000 millones, que se multiplican por 3/4 en los próximos 10 años. No habría que descartar que EE.UU., una vez más, sorprenda al mundo.

Fuente: Clarín, 08/07/12.

Un virus informático podría jaquear al mundo

julio 8, 2012

Un virus informático podría jaquear al mundo

Por Kenneth Rogoff

CAMBRIDGE – Cuando la crisis financiera de 2008 llegó, muchos críticos conmocionados se preguntaban por qué los mercados, los reguladores y los expertos financieros no la vieron venir. Hoy, uno podría preguntarse acerca de la vulnerabilidad de la economía mundial frente a un ataque cibernético. De hecho, los paralelismos entre las crisis financieras y las amenazas de colapsos cibernéticos son impresionantes.

Aunque la mayor amenaza cibernética proviene de estados que tienen la capacidad de desarrollar virus informáticos sofisticados, los riesgos también llegan de hackers anarquistas y terroristas, o incluso de fallos informáticos exacerbados por catástrofes naturales.

Pocos líderes están dispuestos a poner en riesgo el crecimiento del sector tecnológico o de Internet, en alguna forma que sea significativa, debido a una amenaza que es tan amorfa. Prefieren formar grupos y comités de trabajo relativamente inocuos.

Es difícil exagerar sobre cuán dependientes son las economías modernas de los sistemas informáticos. Sin embargo, imagínese que ocurriría si un día una serie de satélites de comunicaciones clave se vieran incapacitados, o si se borraran las bases de datos de los principales sistemas financieros.

Los expertos han identificado desde hace ya largo tiempo atrás el sistema de suministro eléctrico como la vulnerabilidad más grave, ya que cualquier economía moderna colapsaría sin electricidad. Es verdad que muchos escépticos argumentan que con razonables medidas profilácticas de bajo costo, grandes colapsos informáticos a gran escala son muy poco plausibles, y que los profetas del desastre exageran los que serían los peores escenarios. Es difícil juzgar quién tiene razón. Sin embargo, parece que sí existe una cantidad de similitudes entre la economía política de la regulación del ciberespacio y la regulación financiera.

Tanto la seguridad cibernética como la estabilidad financiera son temas complejos. La remuneración para los expertos es muy superior a la que percibe cualquier asalariado en el sector público. Como resultado de ello se argumenta que la única solución es confiar en la autorregulación de la industria, al igual que lo que sucede en otras industrias modernas, comenzando por la alimentaria (big food), hasta las farmacéuticas y las financieras.

Al igual que en el sector financiero, la industria de la tecnología es muy influyente en lo político. En los Estados Unidos, todos los candidatos presidenciales deben hacer peregrinaciones al Silicon Valley para recaudar dinero. La excesiva influencia del sector financiero fue, por supuesto, una de las causas fundamentales de la crisis de 2008 y continúa implicada en el actual lío de la eurozona.

Con la ralentización del crecimiento en las economías avanzadas, la tecnología de la información aparenta mantener la prevalencia de la moral, al igual que lo hizo la industria de las finanzas hasta hace cinco años.

Es cierto que, a menudo, los avances en el sector de la tecnología en general producen enormes ganancias en cuanto a bienestar social. Sin embargo, así como ocurre con las plantas nucleares, los avances pueden fracasar por la ausencia de una buena regulación.

Por último, los mayores riesgos provienen de la ignorancia y de la arrogancia, dos características humanas que se encuentran en el centro vital de la mayoría de las crisis financieras. Las recientes revelaciones acerca de los súper virus de «Stuxnet» y «Flame» son desconcertantes. Estos virus, que aparentemente fueron desarrollados por los Estados Unidos e Israel con la finalidad de desbaratar el programa nuclear de Irán, encarnan un nivel de sofisticación que supera enormemente a cualquier otro visto con anterioridad. El «Flame» puede hacerse cargo de los periféricos de una computadora, grabar conversaciones de Skype, tomar fotografías y transmitir información a través de Bluetooth a cualquier dispositivo cercano.

Si los gobiernos más sofisticados del mundo desarrollan virus, ¿qué garantía se tiene de que algo no va a ir mal? ¿Cómo podemos estar seguros de que estos virus no se vayan a escapar e infectar otros sistemas? Ninguna economía es más vulnerable que la de los EE.UU., y es arrogante creer que su superioridad cibernética le proporciona la seguridad de que no puede ser penetrada por ataques.

La solución no es tan simple como hacer mejores antivirus. La protección y el desarrollo son una carrera desigual. Un virus puede estar formado por sólo un par de cientos de líneas de códigos informáticos, en comparación con los cientos de miles de líneas que se necesitan para los programas de antivirus.

Se nos dice que no debemos preocuparnos acerca de colapsos informáticos a gran escala, debido a que no hubo uno y a que los gobiernos están vigilantes. Desafortunadamente, otra lección de la crisis financiera es que la mayoría de los políticos son incapaces de tomar decisiones difíciles hasta que los riesgos se materialicen. Esperemos continuar teniendo suerte por un tiempo más.

Fuente: La Nación, 08/07/12.

Negativo pronóstico para la economía global

julio 7, 2012

Duro pronóstico para la economía global

TOKIO – En una señal de la creciente alarma sobre la salud de la economía mundial , la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, anunció ayer que el organismo rebajará las previsiones de crecimiento debido a la profundización de la crisis, que ya golpea a países emergentes clave como Brasil, China y la India.

«Desgraciadamente, las perspectivas han empeorado en estos últimos meses», dijo ayer Lagarde, de visita en Tokio, donde se celebrará en octubre la reunión anual del FMI y del Banco Mundial.

«Numerosos indicadores de la actividad económica -inversiones, empleo, producción- se han deteriorado. Y no sólo en Europa o en Estados Unidos, sino también en varios países emergentes clave como Brasil, China, la India», precisó.

Por ello, las previsiones de crecimiento mundial que el FMI va a publicar dentro de diez días serán «un poco más bajas», aunque «sin cambios enormes», que las últimas presentadas a mediados de abril, advirtió Lagarde.

En sus previsiones de abril, el FMI anticipó un crecimiento de la economía mundial del 3,5% este año y del 4,1% en 2013. Ambas cifras eran superiores a las anticipadas en enero pasado.

A contramano de los pronósticos del FMI, el ministro de Hacienda brasileño, Guido Mantega, dijo anteayer que el gobierno iba a trabajar «para crecer más que en 2011», cuando la economía avanzó el 2,7%.

De todos modos, Mantega, que a principios de año había anunciado una suba del PBI cercana al 5%, evitó dar cifras exactas sobre cuál será el avance de la economía.

El funcionario fue criticado por varios analistas que consideran agotada la estrategia brasileña de destinar recursos públicos y aplicar exoneraciones impositivas para estimular el consumo y el crecimiento.

Anteayer, en un intento de tratar de reactivar la economía mundial, tres importantes bancos centrales entraron en acción. El Banco Central Europeo (BCE) redujo su tasa de referencia a un mínimo histórico de 0,75%, el de China recortó su tasa de interés por segunda vez en un mes y el británico lanzó un estímulo en su economía de 78.000 millones de dólares.

En la eurozona, la medida del BCE fue considerada insuficiente por los mercados, que reaccionaron en forma negativa ya que esperan que el banco compre deuda soberana o adopte otras medidas para estimular la economía.

El mercado más perjudicado fue el español, que por segundo día consecutivo se desplomó y perdió 3,1%. En tanto, el riesgo país se disparó una vez más y se situó por encima de los 560 puntos (cerró en 562), aunque quedó lejos del récord histórico de 589 puntos alcanzado en junio.

La rentabilidad del bono a diez años regresó también a los niveles previos a la cumbre europea de la semana pasada, y cerró en 6,94%, cerca del nivel (7%) a partir del cual fueron rescatados otros países, como Grecia y Portugal.

En Estados Unidos el panorama ayer tampoco fue muy alentador. El Departamento de Trabajo informó que en junio se crearon solamente 80.000 empleos netos, menos que los 90.000 esperados por los analistas. Esto eleva las probabilidades de que la Reserva Federal lance nuevas medidas de estímulo.

Con el fin de resolver los problemas de endeudamiento, financieros y económicos, Lagarde dijo ayer que en los últimos meses se hicieron «esfuerzos extraordinarios» . Entre ellos, destacó el acuerdo alcanzado la semana pasada por los dirigentes europeos, que, según dijo, va «en la buena dirección».

Los dirigentes europeos aprobaron en la cumbre de Bruselas, hace ocho días, recapitalizar directamente a los bancos en dificultades a través de los fondos de ayuda europeos y habilitaron también a éstos a comprar deuda pública de los países en dificultades en el mercado secundario. También se decidió crear un mecanismo único de supervisión financiera.

«Siempre hemos dicho que además de un cortafuegos [mecanismo de ayuda preventivo] […], además de la intervención del Banco Central […] se necesita una zona euro más unida, no sólo con una moneda única sino con una unión bancaria y una unión presupuestaria», dijo Lagarde.

Los europeos han «decidido avanzar hacia una unión bancaria. Deben ponerla en marcha», sostuvo la directora gerente del FMI y agregó: «Para nosotros, la próxima etapa será una unión presupuestaria que complete la unión monetaria y bancaria».

Interrogada sobre el escepticismo del acuerdo europeo y las medidas de los bancos centrales, Lagarde aseguró que «lleva un poco de tiempo para que los mercados, los inversores y los banqueros digieran este tipo de decisiones».

Cambio de tendencia en el mundo

Mientras el nuevo pronóstico del FMI prevé una mayor desaceleración de los principales países emergentes, otras economías ganan terreno en medio de la debacle.

LOS BRICS SE DESACELERAN

Brasil

El crecimiento de su economía se ralentizó en la primera mitad del año respecto a 2011, lo que sembró dudas sobre la salud del principal mercado emergente de la región.

China

La caída del mercado inmobiliario local, el freno de las exportaciones y la pérdida de confianza de los consumidores generaron una abrupta desaceleración del principal motor de la economía global.

India

El desplome en la producción industrial y las exportaciones, causada por el descenso del consumo local y externo, generó cientos de miles de nuevos desocupados.

Rusia

La desaceleración de los últimos meses fue una nueva señal de que, tras el sólido inicio de año, Rusia ya siente el enfriamiento global; una caída del precio del crudo complicaría su situación.

Sudáfrica

La recesión en Europa -que compra un 20% de las exportaciones sudafricanas- golpeó a la mayor economía del continente africano; su crecimiento económico sufre una desaceleración.

LOS NUEVOS EMERGENTES

Turquía

Es uno de los países emergentes que mejor evolucionó en los últimos años; en 2011 prolongó su boom económico con una suba del 8,5% del PBI.

Indonesia

Lleva una década con un crecimiento superior al 4,5% anual; 14 años después de la crisis asiática, redujo su deuda, mejoró su gestión fiscal y atrajo una millonaria inversión extranjera.

México

Pese a que la violencia del narcotráfico deterioró su imagen, la estabilidad económica seduce a los inversores; tiene reservas internacionales en niveles récord.

República Checa

Es uno de los nuevos «niños mimados» de Europa; integra la UE, pero no la eurozona, lo que le da más flexibilidad para administrar su economía frente a la tormenta financiera.

Tailandia

Con un tipo de cambio muy competitivo, está señalado como uno de los países asiáticos que pueden beneficiarse de la desaceleración de China.

Agencias AFP, Reuters, EFE y ANSA .

Argentina: Otra Libertad cercenada

julio 6, 2012

El Cepo Cambiario es Ilegal

El Gobierno K está destruyendo la Libertad de Comercio.