La destrucción del INDEC en la era K

mayo 15, 2016

«Kirchner quiere tu cabeza»

gritó Clyde Trabuchi, entonces directora de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Miraba a una pasmada Graciela Bevacqua, directora de Precios al Consumidor -encargada de calcular inflación en el país- y su subordinada en ese momento. Era la mañana del lunes 29 de enero de 2007 y el final de una secuela cargada de presiones sobre esas mujeres.

Enfurecida por los altos precios de la lechuga, el turismo y las prepagas, el último fin de semana de enero de 2007, la mano derecha del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y flamante “interventora” en el Indec, Beatriz Paglieri, había acordado con varios directores nacionales no difundir el índice que Bevacqua venía calculando. Para la tercera semana de enero ya sumaba 2,1%, una suba intolerable para el inicio de un año de elecciones presidenciales, que ganaría Cristina Kirchner.

Una semana después, la intervención se formalizaba. El decreto 100, del 6 de febrero, desplazó a Bevacqua y nombró a Paglieri a cargo de la Dirección de Precios. Un día antes, luego de forzar a los encargados del Departamento de Informática a manipular un documento público, el Gobierno había difundido el primer dato de inflación falseado: en enero, según el Indec, los precios habían subido sólo 1,1 por ciento.

La intervención oficial del Indec se convirtió en un símbolo de la degradación institucional de la llamada “década ganada”. Pero no sólo significó una sistematización de la mentira del “relato oficial”, sino que avaló diversas prácticas de persecución estatal a empleados que simplemente pensaban diferente.

Francisco Jueguen

Periodista de la sección Economía & Negocios de La Nación

Este trabajo busca contar por qué un gobierno que se proclama “nacional y popular” decidió intervenir un organismo técnico e institucionalizó la mentira como verdad estatal, destruyendo valiosas estadísticas y amedrentando a quienes se oponían. En ese sentido, es además un testimonio de los que sufrieron amenazas o persecuciones y de quienes se animaron a resistir.

Historia del desembarco

La decisión de intervenir el Indec no tuvo necesidades netamente económicas -como justificó el Gobierno- sino también una clara intencionalidad política. En octubre de 2007, se efectuaban las elecciones presidenciales y Néstor Kirchner buscaba entronizar a su mujer, Cristina Kirchner. Pero el país atravesaba un problema argentino: la inflación.

Lucas Llach

Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

Un año antes de que se interviniera el organismo, Moreno buscó acceso a los datos protegidos por el secreto estadístico. Conocida la lista de comercios relevados por el Indec, el secretario de Comercio Interior sabría sobre qué empresarios presionar para falsear el índice de precios oficial.

Graciela Bevacqua

Ex Directora del IPC

2007 es el año en el que nació el primer índice de inflación de la era Moreno.

Moreno no logró que los técnicos le abrieran el índice. Sin embargo, lejos estuvo de rendirse. Así llegó en 2007 el desembarco físico sobre las estadísticas oficiales. De la mano de Paglieri y la entonces directora de Recursos Humanos del Indec, Ana María Edwin, no sólo se violó el secreto estadístico sino que la falsificación se profundizó con otros mecanismos. Se encomendó a los especialistas informáticos la creación de un “parche” informático que limitara las subas de productos. Por otro lado, los precios de los acuerdos firmados durante 2006 comenzaron a tener más peso en las ponderaciones que los relevados en el mercado por los encuestadores. Bajo este influjo, el 5 de febrero de 2007 nació el primer índice de inflación de la era Moreno.

En un primer momento, el Gobierno justificó la intervención del Indec –nunca la aceptó como tal- como una herramienta para desinflar el peso de la deuda ajustada por el CER, un coeficiente ligado al índice de precios. Según la versión oficial -que nunca tuvo una denuncia en los tribunales- los trabajadores desplazados del organismo estadístico estaban complotados con los acreedores de deuda para hacer subir el dato de inflación y mejorar la rentabilidad de sus bonos. Incluso se llegó a afirmar, sin pruebas contundentes, que se vendía información al mercado.

Otra postura oficial radicó en las supuestas “desprolijidades” en algunos de los procesos de relevamiento de información y en las áreas de cobertura que tenía el viejo índice de precios. Tales cuestionamientos aparecen en los descargos de Moreno y Paglieri en la Justicia.

Ese argumento derivó en las proclamas oficialistas que reclamaban modificaciones metodológicas acordes para estadísticas que dejaran de ser puramente técnicas y sirvieran a la política de un “un gobierno nacional y popular”.

La metodología de la intervención oficial

Las primeras discusiones dentro del Indec apenas desembarcó la gente de Moreno fueron sobre los elevados aumentos de algunos productos puntuales. En ese sentido, el primer índice se manipuló precariamente. Pero tras el desplazamiento de Bevacqua de la Dirección de Precios comenzó un proceso de falseamiento estadístico más sofisticado que -en un principio- tuvo tres ejes.

►

► ►

►Por último, Moreno logró acceder a los listados de informantes del Indec protegidos legalmente por el secreto estadístico. Varios de los testigos que declararon ante la Justicia dijeron haber visto a personal que respondía a Paglieri, mano derecha de Moreno, fotocopiar los listados secretos y llevarlos en cajas a la oficina del secretario de Comercio Interior. Entonces, los empresarios empezaron a hablar del “precio Moreno”: era el que cambiaban los hombres de negocios en sus comercios cada vez que un encuestador del Indec pasaba. Luego, volvían a poner los originales. Esto, como se explicó al comienzo, manipulaba “externamente” el índice oficial.

El Indec es, en rigor, un gran sistema estadístico. Cada cálculo funciona como un insumo para otro. Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas, primero a los datos de pobreza e indigencia -que se congelaron- y luego también al cálculo del crecimiento -que fue sobrestimado-. Desde diferentes sectores ideológicos afirman que el Indec esconde millones de pobres. Por otro lado, la oposición denuncia que la sobrevaloración del PBI tuvo como consecuencia que el país debiera pagar más deuda por los bonos atados al crecimiento económico.

Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas

El escándalo público que produjo la intervención del Gobierno en el organismo estadístico derivó en que varios senadores de la oposición denunciaran el caso ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que encabezaba Manuel Garrido. Luego de dos meses de relevamiento y de entrevistas con decenas de testigos, el fiscal dictaminó que en el Indec había habido “graves irregularidades”.

A continuación, una guía interactiva para entender las claves de su resolución con la voz del propio fiscal y hoy diputado para explicar cada punto.

Su dictamen fue retomado por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió medidas al juez Rodolfo Canicoba Corral. Hasta hoy, la causa principal por falseamiento está dormida.

Acceso al dictamen de Stornelli

Manuel Garrido

Fiscal del caso Indec y Diputado Nacional

Para entender la historia del Indec, es clave visualizar lo que ocurrió en todo 2007, o sea, durante el primer año de la intervención oficial. Durante esa época, se desplazó a los directores más importantes, se reclutó a la llamada “patota” de Moreno en el instituto y se afinó el complejo proceso para falsear todo el sistema estadístico.

La intervención del Indec, camino a la elección de CFK

A pesar de los reclamos de funcionarios de Economía y de las promesas electorales de mayor institucionalidad, a fines de 2007, la recién electa presidenta Cristina Kirchner decidió que nada cambiaría en el Indec: el camino que habían inaugurado su esposo y Moreno seguiría avanzando.

Graciela Bevacqua

Ex Directora del IPC

La lucha de los trabajadores contra la mentira

La violencia -algo desconocido en el Indec desde su creación en 1968- comenzó a ser moneda corriente desde 2007. La minoritaria Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se opuso a la manipulación de los datos oficiales y a los desplazamientos de trabajadores. Debido a eso chocó contra la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio peronista y mayoritario, que fue el músculo que Moreno usó para su desembarco. La llave para seducirlos fue la entonces directora de RR.HH. del organismo: Ana María Edwin. Su lealtad a Moreno la llevaría a la conducción del Indec.

Las formas de violencia variaron. Muchos fueron desplazados o despedidos, a otros los empujaron a jubilarse y no faltó a quienes despojaran de tareas, su lugar de trabajo o les quitaran montos variables de su salario. A contramano, muchos de los que apoyaron a Moreno fueron beneficiados con mejores cargos.

Marcela Almeida

Ex coordinadora del IPC Nacional

Alejandro Baranek

Desplazado del Indec

Fueron muchas las oportunidades en que los trabajadores de ATE-Indec se vieron sometidos con violencia frente a la llamada “patota de Moreno”. Fueron golpeados en asambleas en el edificio central del organismo o en el mismo Ministerio de Economía y varias veces sufrieron destrozos en el local que la junta interna tiene en el décimo piso del Indec.

La situación de Marcela Almeida fue representativa. La intervención en el Indec la desplazó porque era la coordinadora del IPC Nacional, índice que se usaba para desenmascarar la manipulación del IPC-GBA. Almeida fue primero dejada sin tareas en su trabajo, pero -como su vínculo laboral con el Indec era precario- terminó quedándose un año completo sin cobrar su salario hasta que la Justicia le dio la razón y obligó al Indec a que la repusiera en su cargo con el mismo sueldo. Pero el Indec no cumplió del todo con el fallo judicial.

Marcela Almeida

Ex coordinadora del IPC Nacional

La falsificación de las estadísticas oficiales y la persecución a los trabajadores del Indec que se opusieron a la intervención derivó en el nacimiento de los tradicionales “abrazos” al instituto que organiza todos los meses ATE. La consigna es “¡Fuera la patota del Indec!”. Quienes adhieren a esa consigna creen que el desmantelamiento del organismo -gracias a los desplazamientos y precaria situación laboral- fue lo que logró afianzar la posibilidad de que el Gobierno falsificara las estadísticas.

La consigna de ATE es “¡Fuera la patota del Indec!”

►

►La historia de lucha de los trabajadores en el Indec se extiende hasta la actualidad. Se trata de una batalla que se extendió ya ocho años con diferentes intensidades y a pesar de que dentro de ATE existen diversas corrientes ideológicas. Sin embargo, a pesar de los embates ejercidos contra ellos, la resistencia aún se mantiene.

La Argentina sin radar

La economía argentina se quedó sin su faro. Actores económicos, medios de comunicación, sindicatos y académicos, entre otros, comenzaron a buscar nuevas fuentes de información. Y comenzaron a surgir alternativas. Primero, algunos institutos estadísticos provinciales (Mendoza y San Luis, luego la Ciudad de Buenos Aires), después, las consultoras privadas. A pesar de las críticas del Gobierno a los economistas que producían sus propias estadísticas, fue Moreno quien les abrió el negocio de producción de insumos básicos. En tercer lugar, se sumaron algunos centros de estudio como Buenos Aires City (con Graciela Bevacqua a la cabeza) o Cenda, donde Axel Kicillof impulsaba un índice alternativo al oficial.

Los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras

Las consultoras privadas se habían habituado a utilizar los insumos básicos que relevaba el Indec para construir escenarios que luego vendían a sus clientes. La falta de confianza sobre esos insumos provocó que muchos economistas se decidieran a armar nuevos equipos de expertos para salir a tomar sus propios datos.

Para frenar esa tendencia, los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras. El funcionario intentó multarlas pero perdió su batalla en la Justicia.

Jorge Todesca

Economista y director de la consultora Finsoport

La oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos

La consultora Finsoport de Jorge Todesca fue una de las presionadas para que no difundiera sus datos. Todesca, viceministro de Economía en la gestión de Eduardo Duhalde, apeló la multa a la Justicia Contencioso Administrativa. La cámara falló a su favor y revocó la decisión de la Secretaría de Comercio Interior. La multa quedó sin efecto. La situación llevó a varios economistas a impulsar una denuncia por abuso de autoridad contra Moreno que todavía se tramita.

La frágil situación de las consultoras privadas que calculaban un índice alternativo al del Indec tuvo repercusiones políticas. Tras el intento de Moreno de silenciarlas, la oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos con la protección que otorga el Parlamento. Así nació el índice Congreso.

Patricia Bullrich

Diputada nacional

Todos los privados coinciden -incluso también los trabajadores nucleados en ATE- en que el organismo más capacitado para calcular la inflación, el PBI, la pobreza o el desempleo es el Indec. Y, por ende, reconocen las limitaciones de sus mediciones propias. No obstante, reivindican que -en tiempos de falta de información confiable- hayan nacido mediciones alternativas que buscaran ser más realistas que las del Indec.

Jorge Todesca

Economista y director de la consultora Finsoport

La gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina

La inflación no fue el único retoque. Desde mediados de 2007, cuando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue intervenida por el Gobierno, el dato de pobreza e indigencia oficial comenzó también a ser cuestionado. Justamente uno de los insumos más importantes para calcular esos índices era el mismo dato de precios, ya falseado. Los últimos datos de pobreza e indigencia publicados por el Gobierno son de fines de 2013. Fue en ese año cuando, “por problemas de empalme”, la gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina de Cristina Kirchner.

Cynthia Pok

Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec

Recién en 2008, las universidades tomaron un rol más activo frente a la situación que vivía el Indec. Fue gracias a un decreto del entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, que se reunieron varias en el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES). Las casas de estudio presentaron un preciso informe en 2010 en el que decían que el IPC oficial “no era confiable” y en el que reclamaron un “cambio urgente” en el organismo. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, nunca lo recibió.

Sin embargo, gracias a algunos profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre ellos Nicolás Salvatore, nació en marzo de 2009 Buenos Aires City, un centro de estudios que buscaba recrear el IPC-GBA gracias a la experiencia de Bevacqua, primera desplazada del Indec.

Nicolás Salvatore

Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Las consecuencias de la intervención

Tras el escándalo público que suscitó la intervención del Indec, la desconfianza se expandió a todos los números oficiales. Moreno había tomado un organismo estadístico modelo en América latina y lo había desmantelado parte por parte.

La falsificación de los datos oficiales tuvo múltiples consecuencias. En primer lugar, la Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas y la sociedad dejó de tener acceso información clave para poder interpretar su propia realidad. La manipulación del Indec, por ejemplo, derivó en el ocultamiento y desaparición de millones de pobres.

Sin datos objetivos, todos los contratos quedaron supeditados al capricho de los actores. Cada gremio maneja hoy sus datos de inflación para calcular las demandas salariales en paritarias, para los inquilinos es difícil establecer si es justo o no la suba de un alquiler, de la misma manera que es imposible determinar una fórmula de actualización para el pago por manutención de una madre divorciada y sus hijos, entre otros ejemplos.

Cynthia Pok

Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec

La Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas

La intervención al Indec generó un bache en los datos públicos que se extiende entre 2007 y la actualidad, y que dificulta el trabajo de académicos y universidades. Es un vacío que probablemente nunca se corrija por los juicios que podría provocar.

Lucas Llach

Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

2013El Fondo sancionó al país con una moción de censura

También el mundo comenzó a dudar de los datos que producía el Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) empezó a destacar en sus anexos estadísticos las críticas locales que se vertían sobre el índice de precios oficial y el cálculo del PBI. La prestigiosa revista The Economist dejó afuera a la Argentina de su índice mundial sobre competitividad (en febrero 2012 decidió no publicar las estadísticas oficiales de la Argentina y todavía no las publica). Varios organismos de estadísticas a nivel global criticaron a la Argentina. El Gobierno, en busca de nueva deuda, pidió ayuda al FMI, para reformular su índice de inflación, algo que sólo habían hecho países africanos.

En un hecho inédito entre sus socios, el Fondo sancionó al país a comienzos de 2013 con una moción de censura debido a la mala calidad de estadísticas. El organismo advirtió entonces que, de no mejorarse los índices, el país podría ser expulsado. El caso argentino sigue en revisión y aún no tiene un punto final dentro del FMI.

Nicolás Salvatore

Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

La reputación argentina se derrumbó. Una de las principales consecuencias de la falta de credibilidad de las estadísticas fue la retracción de las inversiones en el país, panorama que se agravó luego de la instalación del cepo cambiario y la imposibilidad de repatriar dividendos. Esta situación, sumada a la crisis energética, derivó en una importante escasez de divisas.

El Indec no perdió oportunidad. Según el análisis de varias consultoras privadas -en base a datos propios del Indec- el Gobierno comenzó en 2013 a inflar artificialmente las exportaciones locales en los informes oficiales que producía el mismo organismo estadístico para disimular el cada vez más flaco saldo comercial y la falta de divisas.

La falsificación estadística impulsada por el Gobierno fue “cómplice” además -durante el último año- de la licuación salarial de los trabajadores estatales (especialmente los maestros) y de las jubilaciones. En 2014 -año en el que el kirchnerismo impulsó un ajuste- el organismo estadístico ocultó la primera caída del salario real, incluso a pesar del nacimiento del nuevo índice de inflación elaborado sólo para complacer al FMI.

El Indec, en la actualidad

En 2014, el Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas. Lanzó el llamado IPC-Nu, un índice de precios a nivel nacional. Si bien en un principio produjo cierta esperanza de cambio, la brecha entre el Indec respecto de las mediciones de los privados y los organismos provinciales volvió expandirse con el pasar del tiempo. Por otro lado, nunca se volvieron a publicar los precios promedio relevados ni la conformación de las nuevas canastas seleccionadas. Según expertos, en los últimos meses de 2014, el Gobierno modificó la metodología de relevamiento con el objetivo de darle más peso en la ponderación al programa oficial Precios Cuidados -acuerdos con las empresas- en la medición. Esto buscó congelar la suba del índice oficial.

2014El Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas

Víctor Becker

Economista de la Universidad de Belgrano y ex-director de Indec

Nadie sabe cuál es la inflación en la Argentina y, como se advirtió anteriormente, el dato de pobreza oficial desapareció completamente. El Gobierno no volvió a publicarlo. Los últimos datos cuestionados fueron, en tanto, los de desempleo. En un país en recesión se destruye empleo pero no sube el desempleo porque las personas -dicen las estadísticas del Indec- se retiran voluntariamente, algo que los expertos en el mercado laboral no avalan. En momentos de corridas cambiarias, baja de reservas y falta de dólares, las dudas se expandieron durante 2015 al informe oficial sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA).

Hay un consenso amplio sobre la necesidad de una transformación en el Indec. Incluso entre algunos sectores del oficialismo se pide en voz baja. Parece claro que, gane quien gane en las elecciones presidenciales de 2015, se avecina un fin de ciclo que simboliza el cierre de la etapa más oscura para las estadísticas públicas.

Línea de tiempo para resumir los principales hechos de la intervención

Créditos:

Producción general: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications)

Producción periodistica: Francisco Jueguen

Programación interactiva: Cristian Bertelegni, Juan Elosua (becario del programa Knight-Mozilla Opennews), Gastón de la Llana

Producción de datos: Marthe Rubio, Gabriela Bouret, Romina Colman

Desarrollo Multimedia: Florencia Coelho

Cámara y edición de video: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications)

Asistente de cámara: Matias Aimar y Sebastián Rodeiro

Gráficos interactivos y animaciones: Gastón de la Llana

Locución: Tomás Rivas

Jefe de realización: Juan López

Subjefa de diseño interactivo: Mariana Trigo Viera

Editora a cargo: Florencia Fernández Blanco

Editor responsable: Gastón Roitberg

Fuente: La Nación, 2016.

.

Eugenio Curatola: El Madoff argentino

mayo 15, 2016

«El Madoff argentino» estafó con un guiño de Mossack Fonseca

Eugenio Curatola, condenado por un desfalco de US$ 90 millones, montó junto a su mujer firmas offshore mientras engañaban a más de 400 argentinos

Conocido como «el Bernie Madoff argentino», Eugenio Curatola estafó a más de 400 compatriotas por más de US$ 90 millones. La Justicia lo condenó a cinco años como jefe de una asociación ilícita, aunque se encuentra en libertad condicional. Parte de su operatoria offshore sale a la luz en los Panamá Papers.

Ex vendedor de seguros, Curatola tentó a sus clientes entre 2001 y 2004 con promesas de saltar el corralito y, luego, con ganancias extraordinarias de hasta el 100% a través de inversiones en el mercado a futuro de divisas en el exterior. Para eso, les informaba que operaba el dinero con un «broker», Forexvan, que luego la Justicia determinó que era él mismo.

Ex vendedor de seguros, Curatola tentó a sus clientes entre 2001 y 2004 con promesas de saltar el corralito y, luego, con ganancias extraordinarias de hasta el 100% a través de inversiones en el mercado a futuro de divisas en el exterior. Para eso, les informaba que operaba el dinero con un «broker», Forexvan, que luego la Justicia determinó que era él mismo.

Curatola también utilizó como vehículo para el fraude la firma offshore Vanderbelt Management Group Ltd, que aparece en los documentos analizados por LA NACION a instancias del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Süddeutsche Zeitung. Entre ellos, un registro en el que aparece su firma de puño y letra.

El «Bernie Madoff» argentino, sin embargo, siempre negó que fuera el dueño de Vanderbelt, con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Pero según consta en los Panamá Papers, tomó su control en agosto de 2002, a través de Mossack Fonseca y con la firma USA Corporate Services Inc, de Nueva York, como intermediaria.

Para eso, Mossack Fonseca recibió tres cartas de recomendación: una del director del CGI Financial (también de Islas Vírgenes) que había visitado a Curatola en Buenos Aires y que lo describía como un «respetable y honorable hombre de negocios capaz de cumplir sus obligaciones»; otra de Bankinter SA, que certificó que tenía una cuenta corriente en ese banco. ¿Y la tercera? Del estudio jurídico de Silvina Amestoy, la entonces esposa del propio Curatola, a quien también condenó la Justicia a siete años de prisión tras considerarla «organizadora» de la asociación ilícita que llegó a incluir a 17 integrantes.

En familia

Su entonces esposa también participó de manera activa. Por ejemplo, al abrir las cuentas de la sociedad offshore Vanderbelt en el Commercial Bank de Bermudas, mientras que los responsables de Mossack Fonseca se desentendieron de lo que ocurría.

«Mossack es cómplice del fraude», indicó a LA NACION el abogado argentino a cargo de la liquidación de Vanderbelt ante la Corte del Caribe, Mariano Moyano. «Mossack siempre supo quién era el verdadero dueño de Vanderbelt, fue advertido del fraude y aún así no tomó medidas ni colaboró con ninguna justicia», abundó.

Así, durante los tres años siguientes, mientras que Curatola y Amestoy montaban la gran estafa, el silencio imperó dentro de las oficinas de Mossack Fonseca. O, al menos, no quedan constancias documentales de ningún tipo de operatoria.

Para noviembre de 2005, además, el estudio panameño empezó a recibir mails de clientes que reclamaban información sobre Curatola y sus firmas Vanderbelt y Forexvan, que no reconocía como propias.

Mossack Fonseca se limitó a responder que consultaría a la administradora de Vanderbelt, la neoyorquina USA Corporate Services Inc, por los datos solicitados. Pero no hay constancias de que lo haya hecho.

Sí aparecen documentos, por el contrario, que demuestran que durante ese mismo mes, una mujer solicitó a Mossack Fonseca en nombre de Forexvan un cambio de directores: el saliente Curatola -que firmó el documento- y la entrante Zuleika Jaen. Y un mes después apareció un mail de Forexvan dirigido a «los clientes de Vanderbelt», en el que se planteaba que «la nueva directiva no tiene vínculos con los errores del pasado y nada que ver con denuncias de lavado y fraude», las que se apresuraba a calificar de «infundadas».

No sólo eso. También les comunicaba a los quejosos que tenían cinco días para aceptar una propuesta: recibir «el capital inicial más aportes genuinos» -pero nada más- o aceptar «la suscripción de un convenio con apoderados de Forexvan, que están en la Argentina», en un lugar que «será informado» en su momento.

Mientras tanto, los reclamos de los argentinos perjudicados se amontaban en Mossack Fonseca, que hasta extrajo ganancias de la situación. ¿Cómo? Les cobró 249 dólares a cada uno que le pedía informes a través de Internet, que después no respondía, porque la página daba «error».

Mossack Fonseca

Recién en enero de 2006, el cuadro comenzó a resultar incómodo para el estudio panameño. El alemán Jurgen Mossack, que figuraba como agente registrado de Vanderbelt, decidió renunciar.

A sus colaboradores le informó que lo incomodaba un foro de Internet que acumulaba las denuncias. «El nombre de Mossack Fonseca está siendo fuertemente involucrado en este posible fraude debido a que aparece en el web www.forexvan.com como domicilio legal», argumentó. «Estamos recibiendo cualquier cantidad de correo de parte de terceras personas solicitándonos informes financieros y/o explicaciones sobre la situación que se está dando con esta compañía», agregó.

Pero el liquidador argentino de Vanderbelt, Mariano Moyano, desestimó ante LA NACION el argumento de los panameños porque «ya sabían qué estaba ocurriendo; habían sido advertidos del fraude un año antes y nunca se comunicaron», planteó.

Para junio de 2014, sin embargo, Mossack Fonseca continuaba desconociendo cualquier vínculo entre Curatola y las offshore cuestionadas. Reiteraba que no recibían «instrucciones de Curatola» y aseguraba que no tenían datos sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Las autoridades argentinas comenzaron a investigar, hasta que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 porteño los condenó a todos. Pero muchos ahorristas argentinos -se estima que hubo unos 7.000 afectados- tampoco jamás salieron a reclamar. Su dinero estaba en negro.

—Con la colaboración de Mariel Fitz Patrick, Ricardo Brom y LN Data.

Fuente: La Nación, 15/05/16.

Fracaso K y alivio para Macri

mayo 14, 2016

Derrota K y triunfo de Macri y Massa

Muy lejos de conseguir quorum, el justicialismo no pudo tratar la ley antidespidos. Funcionó la estrategia de la Rosada sobre gobernadores y aliados y el Frente Renovador, otra vez, inclina la balanza.

Analía Argento. El Cronista, 12/05/16.

.

Cambio de hábitos para llegar a fin de mes

mayo 14, 2016

La clase media cambia de hábitos para llegar a fin de mes

Por Gabriela Ensinck.

Comprar en mayoristas y el mercado central, recortar gastos en salidas y esparcimiento, vender ropa, libros y otros elementos usados en Internet, evitar el taxi y la cochera, son algunas estrategias de la clase media para afrontar con salarios atrasados los ajustes tarifarios y de precios, sin resignar educación y salud.

Los sábados a la tarde, José Luis (46, arquitecto), incorporó una nueva rutina a su fin de semana: ir de compras al Mercado Central con su familia. «Se consiguen buenos precios en productos frescos, y a veces traemos ropa «, dice este padre de cuatro hijas que vive en un barrio cerrado del Gran Buenos Aires. Graciela (37) y un grupo de amigas del gimnasio hacen carpooling para ir al hiper mayorista a hacer la compra mensual. «Es una salida y, además, se puede pagar en cuotas con la tarjeta», dice.

Los sábados a la tarde, José Luis (46, arquitecto), incorporó una nueva rutina a su fin de semana: ir de compras al Mercado Central con su familia. «Se consiguen buenos precios en productos frescos, y a veces traemos ropa «, dice este padre de cuatro hijas que vive en un barrio cerrado del Gran Buenos Aires. Graciela (37) y un grupo de amigas del gimnasio hacen carpooling para ir al hiper mayorista a hacer la compra mensual. «Es una salida y, además, se puede pagar en cuotas con la tarjeta», dice.

Andrea (29) se confiesa fanática de las compras online, ya que «hay descuentos según el día, horario y forma de pago», y gracias a plataformas como Renovatuvestidor, puede revender la ropa que compró el año pasado en Miami y conseguir otras prendas «de primeras marcas y que están como nuevas», a precios accesibles. «Empecé a dejar el auto en la calle, dejé de comer afuera, voy al cine cuando tengo 2×1 y apagué el split para amortiguar el tarifazo», confiesa Paola (42), contadora pública y administradora de un edificio donde muchos vecinos dejaron de cumplir con las expensas.Con una caída del poder adquisitivo que ronda los 10 puntos en el primer trimestre del año (según el Centro de Economía Política Argentina, CEPA), la clase media aún tiene resto si se la compara con los sectores más desfavorecidos , pero hace malabares para llegar a fin de mes.

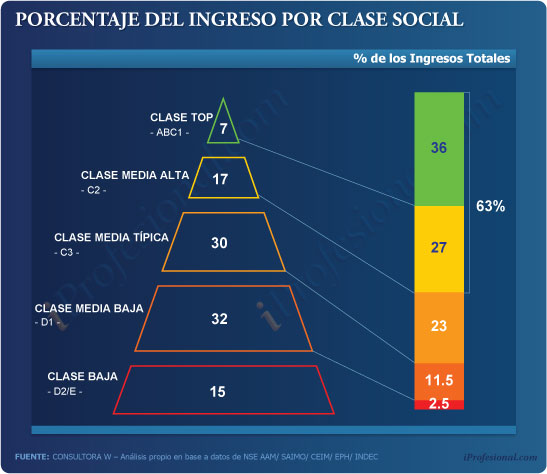

«Lo que llamamos clase media no es un conjunto homogéneo, sino que hay diversidad entre los estratos», apunta Guillermo Oliveto, especialista en consumo y director de la consultora W.

Según un informe de esta consultora, un 30% de la población argentina pertenece al nivel C3 (clase media típica, con ingresos mensuales promedio de $ 17.250 en 2015); y un 18% pertenece al nivel C2 (clase media alta, $ 34.000 mensuales).

«Si bien el nivel de ingresos es un indicador importante, la clase media se define principalmente por el nivel de estudios, cultural y tipo de ocupación. Una baja en el ingreso real provoca cambios en el consumo. Pero una caída en el empleo puede llevar a una movilidad social descendente», advierte el especialista.

Mariela Mociulsky, titular de la consultora Trendsity, coincide con el diagnóstico. «Desde fines del año pasado observamos cambios en el consumo del nivel socioeconómico C2 y C3. Con la incertidumbre y la suba de precios previa a la devaluación, creció la preocupación por llegar a fin de mes, y esto se tradujo en una racionalización de las compras: recorrer más lugares, comprar en distintos momentos de la semana según la vigencia de promociones y descuentos, evaluar precios y propuestas de valor a través de Internet», describe Mociulksy.

Mariela Mociulsky, titular de la consultora Trendsity, coincide con el diagnóstico. «Desde fines del año pasado observamos cambios en el consumo del nivel socioeconómico C2 y C3. Con la incertidumbre y la suba de precios previa a la devaluación, creció la preocupación por llegar a fin de mes, y esto se tradujo en una racionalización de las compras: recorrer más lugares, comprar en distintos momentos de la semana según la vigencia de promociones y descuentos, evaluar precios y propuestas de valor a través de Internet», describe Mociulksy.

«Los más jóvenes se apoyan en la tecnología, y los más experimentados en los aprendizajes de la crisis del 2001: compras comunitarias, ir al mayorista, optar por segundas marcas y recortar consumos no imprescindibles sabiendo que hay otros que no se resignan: colegio de los hijos, prepaga de salud (a lo sumo, pasar a un plan más bajo) y conectividad», enumera.

Un difícil equilibrio

Una caída en las ventas de los canales tradicionales como supermercados y autoservicios, un leve aumento en los canales mayoristas y comercios de proximidad («exprés» y ferias barriales), la preferencia por marcas propias y segundas marcas, son algunos signos de estos tiempos revelados en el estudio «Pulso Social 2016» de la consultora CCR.

El informe destaca que el segmento de clase media alta es el que mayor racionalidad impone al consumo, visitando cinco o seis lugares diferentes para hacer las compras, frente a cuatro lugares que visitan los consumidores de menores ingresos (D1 y D2). Las categorías que más retrocedieron son los alimentos congelados, bebidas, cosméticos y golosinas, aunque también se desplomó el consumo de carne (5,2% en lo que va del año) y aumentó el de fideos, todo un síntoma de que la crisis se sentó a la mesa de los argentinos.

Sin embargo, los sectores medios se aferran a consumos no esenciales, como tecnología e indumentaria, «portables y mostrables, que le dan identidad», al decir de Guillermo Oliveto, quien traza una radiografía de este estrato social en su último libro, Argenchip.

«Para los sectores medios, el acceso al consumo es clave, y si no llegan, lo pagan en cuotas. La inflación está naturalizada, y para ganarle al sistema, se volvieron tarjeteros, cuponeros y cuoteros, con la convicción de que pagar menos es lo más», describe.

Nuevos ideales

Pertenecer a la clase media es un viejo aspiracional de la sociedad Argentina. «Y si bien sólo un 45% cumple con esa condición, casi el 80% de la población se considera de clase media aunque está por encima o por debajo», destaca Gabriel Foglia, decano del Departamento de Economía de la Universidad de Palermo.

Para la economista Victoria Giarrizzo, del Instituto de Investigación en Economía Política (IIEP Conicet), «el verdadero quiebre se dió en 2001, cuando parte de la clase media cayó en la pobreza, que alcanzó al 54%, aunque luego se recuperó teniendo a la educación como principal vector de ascenso social».

A partir de esta crisis, el auto y la casa propia, aspiraciones icónicas clasemedieras, fueron perdiendo relevancia. «Si bien un 65% de las familias argentinas son propietarias, el acceso a la vivienda se estancó en las últimas dos décadas y esto hizo que los jóvenes prefieran alquilar en un lugar cómodo a pagar con sacrificio una vivienda más pequeña o a refaccionar.

En cuanto al auto, muchas familias de menores ingresos pudieron acceder a modelos usados en la última década, y otras de mayores ingresos lo consideran un gasto que prefieren destinar a viajes y experiencias.

En un 2016 que se presenta con salarios atrasados y nuevos precios y tarifas, la clase media cambió de hábitos para resistir. La pregunta es hasta cuándo.

Fuente: El Cronista, 13/05/16.

Los Ataques isquémicos transitorios (AIT)

mayo 14, 2016

En 1 de cada 4 pacientes los síntomas del ACV son transitorios: hay 17 mil casos al año

Por Florencia Cunzolo.

No dejan secuelas, pero deben recibir tratamiento inmediato. La cifra fue obtenida en el primer estudio epidemiológico realizado en el país para medir la incidencia de los ataques cerebrales.

Recibir atención en las primeras horas posteriores a la aparición de los los síntomas es clave.

Un dolor de cabeza repentino y muy severo, no sentido nunca antes. Debilidad en la mitad del cuerpo y pérdida de la visión de un ojo o ambos. Problemas para hablar o entender. Vértigo, falta de coordinación, inestabilidad. En uno de cada cuatro pacientes, esos síntomas del ataque cerebral son transitorios: duran pocos minutos y no dejan secuelas, pero deben ser tratados a tiempo para evitar que desemboquen en cuadros más graves. En Argentina ocurren 17.000 ataques isquémicos transitorios (AIT) al año y 58.000 ataques cerebrovasculares (ACV, ictus o stroke), según el primer estudio epidemiológico destinado a evaluar el número de casos que se producen en el país.

El Programa para la Evaluación Epidemiológica del Stroke en Tandil (PrEViSTA) puso durante dos años a los más de 120 mil habitantes de la ciudad situada a casi 400 kilómetros de la Capital debajo de una gran lupa. Todo paciente atendido en el único hospital público, las dos clínicas privadas o en alguno de los 10 centros ambulatorios por un ataque cerebral formó parte del exhaustivo registro. Veinte médicos (clínicos, neurólogos, cardiólogos) trabajaron en la pesquisa, que incluyó hasta contactos con las casas velatorias para determinar si personas que habían muerto en sus casas habían fallecido por esa causa: llamaban a los familiares y les hacían una “autopsia verbal”. Se ejecutaron campañas de concientización sobre el ACV en los medios y hasta con volantes que se repartían con la factura de electricidad. La ciudad es equivalente a gran parte del territorio argentino en la mayoría de los parámetros, por lo que los datos obtenidos pueden proyectarse a nivel nacional.

El Programa para la Evaluación Epidemiológica del Stroke en Tandil (PrEViSTA) puso durante dos años a los más de 120 mil habitantes de la ciudad situada a casi 400 kilómetros de la Capital debajo de una gran lupa. Todo paciente atendido en el único hospital público, las dos clínicas privadas o en alguno de los 10 centros ambulatorios por un ataque cerebral formó parte del exhaustivo registro. Veinte médicos (clínicos, neurólogos, cardiólogos) trabajaron en la pesquisa, que incluyó hasta contactos con las casas velatorias para determinar si personas que habían muerto en sus casas habían fallecido por esa causa: llamaban a los familiares y les hacían una “autopsia verbal”. Se ejecutaron campañas de concientización sobre el ACV en los medios y hasta con volantes que se repartían con la factura de electricidad. La ciudad es equivalente a gran parte del territorio argentino en la mayoría de los parámetros, por lo que los datos obtenidos pueden proyectarse a nivel nacional.

Los resultados fueron reveladores. “Hubo menos ACV de los que pensábamos, y muchos pero muchos accidentes isquémicos transitorios”, sostuvo en diálogo con Clarín Luciano Sposato, investigador principal del estudio quien, tras dirigir equipos en INECO y la Fundación Favaloro, se encuentra trabajando en el London Health Sciences Centre, en Ontario, Canadá. “Es la primera vez que se mide en una población cerrada la cantidad de casos y por lo tanto es la primera vez que se puede estimar cuántos hay en la población argentina. Hasta ahora estábamos ciegos, cualquier cálculo podría haber estado equivocado”, destaca el neurólogo argentino sobre la relevancia del trabajo que fue publicado en Stroke, la revista más prestigiosa sobre el tema.

El número de AIT que se producen anualmente en el país es de 37 cada 100 mil habitantes, casi tres veces mayor que los registrados en un estudio similar en Brasil (14 cada 100 mil). Un ataque transitorio irrumpe con los mismos síntomas que los de un ACV. Esos signos se prolongan por unos minutos (solo ocasionalmente duran horas) y no dejan lesiones cerebrales ni secuelas clínicas o funcionales. Sin embargo, eso no implica que no haya pasado nada. Son poderosos llamados de atención que conviene no desestimar. “De 100 personas que tienen un ataque transitorio, 10 van a tener un ACV en los próximos 30 días, de las cuales ocho lo van a tener en los dos días siguientes. Por eso es indispensable y fundamental consultar inmediatamente para hacer las investigaciones necesarias que permitan determinar por qué se produjo y empezar la prevención”, explicó Sposato. El 80% de su actividad clínica en Canadá es dentro de una clínica especializada en el tratamiento de pacientes con ataques transitorios.

Los factores de riesgo también son los mismos para ambos ataques. Determinar si en el origen del cuadro hay una fibrilación auricular o una enfermedad carotídea es clave. “También hay que ver si el paciente que sufrió un AIT tiene presión alta, si es dislipémico, si es sedentario, si lleva una dieta no balanceada, si tiene diabetes y trabajar sobre eso. Cosas sencillas que hacen a la prevención, que es donde la medicina debería enfocarse, porque el problema ya está instalado. Debemos movernos antes. Pero es complejo por las barreras en el acceso, que hacen que no todos lleguen a la salud de la misma forma”, añade Cecilia Bahit, jefa de Cardiología de INECO Neurociencia en Rosario y coautora principal del trabajo.

Mariano Coppola es uno de los cuatro neurólogos que hay en Tandil y estuvo encargado de liderar el equipo de médicos que recolectó los datos entre 2013 y 2015. “Está más que demostrado que contar con unidades de stroke para el tratamiento agudo y el seguimiento baja la mortalidad y la discapacidad, pero también está demostrado que lo mejor es no tener un ACV y es ahí donde la prevención primaria juega el rol más importante”, coincidió.

El ACV es la segunda causa de muerte en Argentina después de la enfermedad coronaria y la primera de discapacidad. Antes de PrEViSTA, la incidencia se estimaba en base a estadísticas internacionales y se hablaba de un caso cada cuatro minutos. El trabajo arrojó que se producen 76,5 ataques cerebrovasculares cada 100 mil habitantes al año, lo que da un total de 58.100 casos, uno cada nueve minutos, la mitad de lo que se creía. La cifra es considerablemente más baja que las registradas en Brasil (137) y Chile (94). Sobre los tipos: el 78% son isquémicos (causados por la súbita pérdida de flujo sanguíneo cerebral) y el 22% hemorrágicos (por sangrado), proporciones similares a las de Europa o Estados Unidos.

“Si bien registramos menos ACV que otras poblaciones latinoamericanas, hay mucho que hacer en cuanto a tratamiento porque la mortalidad sigue siendo alta”, analizó Bahit. Es que uno de cada cinco pacientes que sufre un ataque cerebrovascular muere dentro de los 30 días posteriores al evento. El isquémico es el que tiene mejor pronóstico.

Sposato acuerda en que lo positivo es que “sorpresivamente estamos mejor de lo que pensábamos porque hay pocos casos”. La reducción de algunos factores de riesgo como el agregar menos sal a las comidas y la caída en el número de fumadores, sumado a las campañas de concientización pueden haber incidido, especulan los especialistas. “La parte negativa está relacionada con la deficiente atención del AIT para evitar que se produzca un ACV y con que el tratamiento agudo está absolutamente abandonado en Argentina en cuanto a lo que es trombolisis intravenosa (una medicación que se aplica en las primeras horas posteriores al ataque), unidades de stroke y lo nuevo que es la trombectomía mecánica (la aspiración del trombo que obstruye la arteria)”.

Para el neurocirujano Pedro Lylyk, presidente de la Asociación Argentina de Ataque Cerebral,“las autoridades sanitarias necesitan datos de la realidad argentina que les permitan desarrollar un plan nacional con unidades de ACV en todo el territorio (acá tenemos la primera unidad móvil de Latinoamérica) para que los tratamientos puedan administrarse en forma eficaz y en tiempo a toda la población». El director del Instituto Médico ENERI y Clínica La Sagrada Familia -que no participó de la investigación- concluyó que «este estudio constituye un buen punto de partida para la organización y distribución de los recursos en salud, debiendo ahora aunar los esfuerzos para bajar los tiempos para el tratamiento agudo. No olvidemos que tiempo es cerebro”.

Las cifras arrojadas por PrEViSTA ya son tomadas como referencia por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Métricas en Salud de la Universidad de Washington.

Fuente: clarin.com, 14/05/16.

Más información:

Cómo se recupera Carlos Flores después de sufrir un ACV

Día mundial del ACV: cómo prevenirlo

Cómo prevenir un ACV

.

.

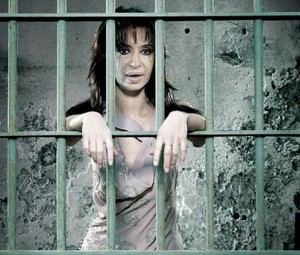

Cristina Kirchner procesada por el latrocinio del dólar futuro

mayo 13, 2016

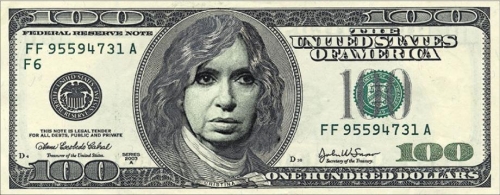

Cristina Kirchner fue procesada en la causa dólar futuro

Para el juez Bonadio, laws operaciones implicaron un fraude a las arcas pública; también están procesados Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.

Un mes después de haberla indagado, el juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por la venta de dólar futuro.

Según Bonadio, las operaciones que llevó adelante el Banco Central no hubieran podido concretarse sin una decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, por entonces a cargo de Cristina Kirchner.

De acuerdo al juez, las operaciones implicaron un fraude a las arcas públicas porque se acordó vender dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a los compradores. Junto con la ex presidenta fue procesado también el ex ministro de Economía Axel Kicillof.

De acuerdo al juez, las operaciones implicaron un fraude a las arcas públicas porque se acordó vender dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a los compradores. Junto con la ex presidenta fue procesado también el ex ministro de Economía Axel Kicillof.

Desde la defensa esgrimieron que el Banco Central es autónomo y no depende del presidente y que el perjuicio económico lo provocó la gestión de Mauricio Macri al devaluar. Además, cuestionaron a Bonadio. Lo acusaron de parcial y lo recusaron, pero la Cámara Federal lo confirmó en la causa.

Cristina Kirchner fue indagada el 13 de abril. Su presencia como imputada funcionó como su relanzamiento político, con un multitudinario acto en las puertas de Comodoro Py.

Fuente: lanacion.com.ar, 13/05/16

Las principales causas que pueden poner a Cristina tras las rejas

Dólar futuro, Hotesur, Los Sauces, la ruta del dinero K son algunos de los asuntos judiciales que más preocupan a la exmandataria y su entorno.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuenta con varias causas en su contra –y contra su entorno– que, hoy en día, le generan bastante preocupación. Este es el estado en el que se encuentran las principales investigaciones:

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuenta con varias causas en su contra –y contra su entorno– que, hoy en día, le generan bastante preocupación. Este es el estado en el que se encuentran las principales investigaciones: Dólar futuro. Una de las causas que complica a la expresidenta es la conocida como «dólar futuro«, la primera en la que es procesada «por administración infiel en perjuicio de la administración pública».

El juez federal Claudio Bonadio, en el marco del proceso que investiga presuntas irregularidades en la venta de dólar futuro durante el final de su segundo mandato, ordenó también el procesamiento de Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.

Por esta misma causa, el magistrado tomó declaración indagatoria a Cristina tras señalar que el Banco Central (BCRA) afrontó pérdidas millonarias por la medida, impulsada por el expresidente de la entidad y el exministro de Economía.

El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada por los entonces jefes de los bloques de diputados del radicalismo, Mario Negri, y del PRO, Federico Pinedo, quienes no había acusado directamente a la ex mandataria.

Los Sauces. Cristina Fernández de Kirchner fue imputada ayer ante la sospecha de haber recibido coimas –delito de “cohecho”– por parte de empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública durante su gestión, en el marco de la causa conocida como “Los Sauces”.

La expresidenta y su hijo Máximo Kirchner ya se encontraban imputados en la causa, pero por presunto “enriquecimiento ilícito”.

El fiscal federal Carlos Rívolo imputó también a los empresarios Lázaro Báez (detenido en una causa por presunto lavado de activos) y a Cristobal López (investigado por una millonaria deuda con la AFIP), a quienes acusó de materializar el pago través de alquileres de propiedades administradas por la empresa de la ex familia presidencial.

Hotesur. Otra de las causas que acumula CFK es por supuesto lavado de dinero junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, donde se investiga la actividad hotelera del matrimonio en conjunto a Báez y López, entre otros empresarios.

Hotesur. Otra de las causas que acumula CFK es por supuesto lavado de dinero junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, donde se investiga la actividad hotelera del matrimonio en conjunto a Báez y López, entre otros empresarios.

El expediente Hotesur analiza la contratación de habitaciones en los hoteles del matrimonio presidencial, por parte de diferentes empresarios, por un monto de dinero que, se sospecha, podría haber buscado blanquear supuestos «retornos» derivados a obras públicas.

Ruta del dinero K. Lázaro Báez, amigo de Cristina y de Néstor Kirchner, habría sacado del país 55 millones de euros y los habría transferido al exterior por fuera del sistema legal. La investigación señalaba que la ruta del dinero empezaba en Río Gallegos, hacía escala en Buenos Aires y seguía su rumbo hacia cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales.

Ruta del dinero K. Lázaro Báez, amigo de Cristina y de Néstor Kirchner, habría sacado del país 55 millones de euros y los habría transferido al exterior por fuera del sistema legal. La investigación señalaba que la ruta del dinero empezaba en Río Gallegos, hacía escala en Buenos Aires y seguía su rumbo hacia cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales.

A raíz de la declaración de Leonardo Fariña, la fiscalía argentina imputó a la exmandataria, lo que implica que será investigada formalmente para conocer su presunta vinculación con el lavado de dinero. Es posible que por esta causa Fernández sea citada a una indagatoria.

Enriqucimiento ilícito. El otro tema que podría comprometer a Cristina es la causa por presunto enriquecimiento ilícito de la cual fue sobreseída junto a su marido años atrás por el juez Norberto Oyarbide.

Ahora, Margarita Stolbizer la volvió a denunciar y el fiscal Carlos Rívolo, junto con el juez Sergio Torres, están verificando si este hecho no es parte de lo que se investiga en el caso Hotesur y las presuntas maniobras de lavado de dinero que pudieron originar un enriquecimiento ilícito.

Fuente: perfil.com, 13/05/16.

Los europeos apuestan al largo plazo

mayo 13, 2016

El dinero fácil abre paso a los bonos a 100 años en Europa

Los europeos apuestan por el largo plazo.

Las empresas y los gobiernos están optando por emitir deuda en euros a plazos cada vez más largos a medida que las políticas expansivas del Banco Central Europeo les permiten conseguir financiamiento barato con un horizonte de vencimiento de hasta un siglo.

Es una buena noticia para los emisores de deuda, pero no tanto para los inversionistas.

Es una buena noticia para los emisores de deuda, pero no tanto para los inversionistas.

El gobierno español vendió el miércoles 3.000 millones de euros (US$3.430 millones) en bonos a 50 años con un interés anual de 3,45%. No fue el único. El gigante estadounidense de salud e higiene Johnson & Johnson lanzó una emisión multimillonaria de cuatro tramos en euros, el mayor de los cuales vence en 2035.

Las colocaciones del miércoles culminan una serie de emisiones de plazos largos de parte de empresas y gobiernos en Europa.

La preferencia por deuda de plazos más largos se produce en un momento en que las medidas de estímulo del BCE han reducido los rendimientos de los bonos y los costos de endeudamiento en toda la zona euro. Ante el aumento de la deuda con un rendimiento negativo, los inversionistas han dado prioridad a los bonos de plazos más extendidos que ofrecen retornos positivos.

Los bonos de plazos más largos también son atractivos para inversionistas institucionales como los fondos de pensiones o las aseguradoras que tienen pasivos también de largo plazo.

Los vencimientos más largos, no obstante, acarrean riesgos. El valor de los bonos se vuelve más vulnerable a los cambios en las tasas de interés, comparado con los valores de plazos más breves, y el inversionista adquiere un compromiso de mayor plazo con el riesgo crediticio de un gobierno o una empresa.

“El impacto del BCE se refleja en el traslado de la demanda hacia el lado largo de (la curva) del bono”, dijo Fred Zorzi, director de deuda sindicada global de BNP Paribas SA .

En su campaña para impulsar la suba de la bajísima inflación de la zona euro, el BCE ha lanzado una serie de medidas de estímulo. Su programa de compra de deuda soberana, que será ampliado en junio para abarcar deuda corporativa, ha elevado el precio de los bonos y reducido su rendimiento, que se mueve en dirección opuesta. Los rendimientos también han caído conforme el BCE empezó a fijar tasas negativas para los bancos que querían depositar su exceso de efectivo en el banco central, lo que en la práctica los incentiva a invertir en bonos del gobierno.

La política del BCE contribuyó a aumentar el stock de deuda global con rendimientos negativos a US$9,4 billones al 5 de mayo, según los estrategas de Bank of America Corp. , equivalente al 23,6% del total de los activos de renta fija en el mundo. A comienzos de año, la cifra llegaba a sólo US$5,6 billones.

En este entorno, los bonos con vencimientos más largos y retornos más altos cobran popularidad. “Hay mejores formas de encontrar una mayor rentabilidad que limitarse a comprar bonos más riesgosos”, dijo Mitch Reznick, codirector de crédito de Hermes Investment Management. “Preferimos comprar bonos de mayor calidad con vencimientos más prolongados” en lugar de los bonos chatarra, es decir con una calificación por debajo de grado de inversión, observó.

Los gobiernos y las empresas están aprovechando la demanda.

El vencimiento promedio de las colocaciones de deuda sindicada de los gobiernos de la zona euro subió de cerca de 10 años en 2014 a alrededor de 15 años en 2015, según los cálculos de Goldman Sachs Group Inc. El banco de inversión estadounidense prevé que en 2016 el vencimiento promedio ascenderá a 25 años según los actuales niveles de emisión.

Cuando los rendimientos son tan escuálidos, pagan menos por la venta de bonos con vencimientos más prolongados.

Francia vendió en abril 9.000 millones de euros en deuda dividida en un tramo que vence en 2036 y otro que lo hace en 2066, pagando un interés de 1,25% y 1,75%, respectivamente. Cuando el gobierno emitió bonos a 50 años en 2005 y 2010, el interés fue de 4%.

Bélgica realizó en abril su primera emisión de bonos a 50 años.

Algunos gobiernos han ido más lejos. Irlanda y la propia Bélgica han vendido bonos de 100 millones de euros a 100 años en acuerdos privados este año.

Las colocaciones de Irlanda y de España —en la que los bancos a cargo de la venta recibieron órdenes de más de 10.000 millones de euros— demuestran que los inversionistas también están dispuestos a comprar deuda de largo plazo de países que hace algunos años nadie quería tocar. El gobierno italiano evalúa su primera oferta de bonos a 50 años, señaló una fuente cercana.

No se trata solamente de gobiernos europeos. México colocó el año pasado un bono a 100 años por 1.500 millones de euros con un cupón anual de 4%.

Las empresas también se han volcado a la deuda de mayor plazo. El tramo más grande de la emisión de 4.000 millones de euros de Johnson & Johnson fue la de vencimiento más largo: 1.500 millones de la divisa europea a nueve años. Royal Dutch Shell vendió el lunes 1.000 millones de euros a 12 años y 750 millones de euros a ocho años.

La mayoría de los inversionistas considera los bonos de empresas con vencimientos de más de 10 años como de mayor plazo.

En EE.UU., muchas compañías han emitido deuda a 30 años. Los bonos a 50 años, no obstante, siguen siendo una característica muy europea debido a las tasas más bajas de la región.

Cerca de la mitad de las ventas de bonos corporativos en euros tienen vencimientos de 10 años o más, según Joseph Faith, estratega de crédito de Citigroup Inc., un alza frente al 5% de comienzos del año.

Conforme se prolongan los vencimientos, aumentan los riesgos.

Jean Sayegh, gestor de portafolio sénior de Lyxor Asset Management, indicó que los bonos de plazos más largos son más apropiados para inversionistas como fondos de pensiones y aseguradoras que tienen que calzar activos y pasivos de largo plazo y no se preocupan por los movimientos diarios de los precios. Otros inversionistas, no obstante, se sentirán menos inclinados a comprar deuda a períodos tan largos “debido a la volatilidad”, aseveró.

Los fondos de pensiones y las compañías de seguros tienen que pagar anualidades fijas a los clientes durante varios años y han tenido problemas en un período caracterizado por los bajos rendimientos, por lo que los bonos de plazos más largos son una opción atractiva.

“Para inversionistas como aseguradoras y fondos de pensiones que necesitan rendimientos, esto puede ser una cobertura natural para sus pasivos de mayor plazo”, dijo Lee Cumbes, responsable de deuda del sector público de Barclays PLC.

Fuente: The Wall Street Journal, 12/05/16.

Mitos y verdades del Aceite de oliva

mayo 13, 2016

Siete mitos (y verdades) sobre el aceite de oliva

Mitos, leyendas, verdades a medias y mentiras descaradas sobre el aceite de oliva están tan presentes en las conversaciones actuales sobre comida que una amante del aceite como yo no sabe por dónde comenzar a refutarlos. Algunos de los que vi o escuché recientemente: la mayoría del aceite de oliva importado es un impostor, en especial si proviene de Italia; en realidad es aceite marroquí o algo peor. No se puede cocinar con aceite de oliva extra virgen porque prenderá fuego o se convertirá en una temida grasa trans. El aceite de oliva extra virgen proviene de la primera prensada en frío, y el aceite virgen de la segunda. Un gusto mantecoso significa que el aceite está rancio. El aceite extra virgen es una buena fuente de ácidos grasos Omega-3.

Nada de eso es correcto.

Algunas aclaraciones: el único aceite de oliva que vale la pena considerar es el extra virgen. Cualquier otra cosa, ya sea llamado puro, liviano o de otra forma, ha sido muy refinado hasta convertirse en una sustancia pálida y sin sabor a la que se le agrega un poco de aceite extra virgen para darle color y sabor. En un producto industrial, fabricando con estándares industriales.

El aceite de oliva extra virgen debería ser simplemente el jugo aceitoso de la aceituna, menos el agua que también contiene la fruta. Puede haber sido filtrado, pero no ha sido refinado. Porque no está estandarizado, el extra virgen varía mucho en aroma y sabor, que dependen de muchos factores.

Pero la denominación extra virgen no necesariamente significa que el aceite es bueno. He aprendido bastante en cuatro décadas de investigar el aceite de oliva y su rol en la dieta mediterránea, e incluso producirlo yo misma en mi granja en la Toscana. A continuación, consejos para conseguir aceite realmente bueno y usarlo en la cocina.

1. Compre aceite en contenedores de vidrio oscuro. O mejor, latas. Y rechace cualquier cosa que haya estado exhibida al sol o bajo luces potentes. El aceite de oliva es extremadamente sensible al calor y la luz.

2. Juzgue por el precio. Como el mejor vino, el mejor aceite de oliva cuesta mucho. Eso se debe a que es cosechado a mano, prensado en cuestión de horas de ser recolectado y producido en forma local.

3. Sea esnob con las etiquetas. En la misma botella debería decir dónde se cultivaron las aceitunas, y posiblemente qué variedades se usaron, y dónde y cuándo se fabricó el aceite. Quizás hasta indique el contenido de ácido óleo libre, o medida de rancidez, al ser prensado. Los mejores aceites no suelen superar el grado de 0,3%.

4. Ponga énfasis en la frescura. Una fecha de cosecha incluida en la etiqueta transmite el orgullo del productor. La cosecha más reciente es la mejor. Y no se deje llevar por una fecha de “vencimiento”, que puede ser 18 meses luego del envasado. Como el aceite ya podría tener un año o más al ser embotellado, podría estar comprando un aceite de tres años sin saberlo.

5. La frase “primer prensado en frío” no significa nada. Se remonta a tiempos lejanos cuando fabricar aceite era un proceso lento y sucio. Hoy es un recurso de marketing. Para ser extra virgen, el aceite debe ser prensado a temperaturas ambiente que idealmente no superan los 29 grados centígrados. No hay un prensado en caliente, ni un segundo prensado.

6. Suba la temperatura. Debido a su alto contenido polifenólico, el aceite extra virgen es más estable que muchos otros. Se puede freír sin problemas. Y también se puede usar para hornear: las tortas adquieren una textura húmeda y rica cuando se lo usa en lugar de manteca.

7. No piense que obtendrá su porción diaria de Omega-3. Si el aceite de oliva extra virgen evidencia más de un pequeño rastro de ácidos grasos Omega-3, sugiere que fue contaminado por otro aceite. El extra virgen es extraordinariamente bueno para la salud, pero no debido a su contenido de Omega-3. Más bien, contiene antioxidantes que han demostrado contribuir a la defensa contra todo tipo de enfermedades crónicas.

—Jenkins es la autora de “Virgin Territory: Exploring the World of Olive Oil”.

Fuente: The Wall Street Journal, 04/05/16.

Un excelente negocio en internet

mayo 12, 2016

Más información: Click aquí

Consultas por e-mail: gustavoip@arnet.com.ar

Consultas por Skype: gustavoipadilla

¡Comience ahora mismo a Ganar Dinero en internet!

¡Obtenga Múltiples Fuentes de ingresos!

El Gobierno ya acordó con el 99% de los holdouts

mayo 12, 2016

El Gobierno ya cerró con el 99% de los bonistas en default

Sólo le queda pendiente la discusión por unos US$ 800 millones, con cuatro fondos de inversión y un grupo de minoristas, en cuanto a la prescripción de sus bonos.

La Argentina cerró acuerdos con el 99% de los bonistas en default y apenas le queda por acordar una suma cercana a los US$ 800 millones de valor nominal.

Así lo indicaron a LA NACION fuentes oficiales, que precisaron que «lo que queda es la discusión con un grupo de fondos de inversión por la prescripción de sus bonos, que la mayoría de los acreedores aceptó y los devolvió». Se trata de la cláusula de «statute of limitations», que marca la prescripción de esos títulos.

Muchos inversores que aceptaron el acuerdo ofrecido por la Argentina, tuvieron que resignar parte de sus bonos, porque estaban prescriptos. Pero hay una discusión pendiente con cuatro fondos, por un valor nominal de US$ 400 millones: Greylock, Bybrook,Redwood y Attestor.

Una discusión similar se da con algunos bonistas minoristas que todavía no aceptaron la oferta, por otros US$ 400 millones de valor nominal. Si la justicia norteamericana le diera la razón a esos inversores respecto de la vigencia de sus bonos, el Estado les pagaría.

De este modo, el Gobierno resolvió la situación con cerca del 99% de los acreedores que estaban en default desde 2001, pese a las advertencias del kirchnerismo, que indicaba que habría una nueva ola de nuevos juicios por parte de los holdouts que no acordaran.

De este modo, el Gobierno resolvió la situación con cerca del 99% de los acreedores que estaban en default desde 2001, pese a las advertencias del kirchnerismo, que indicaba que habría una nueva ola de nuevos juicios por parte de los holdouts que no acordaran.

Además, los fondos buitre ya dieron de baja todos los embargos que habían pedido en contra del país, como parte del acuerdo que alcanzaron con el Gobierno. Solo el fondo NML de Paul Singer tenía embargos por 260 millones de dólares en el exterior.

La quita final alcanzada, según indicó en su momento el secretario de Finanzas, Luis Caputo, fue del 44%, por lo que la compensación recibida por los bonistas en 2016 se acercó mucho a la que recibieron aquellos que ingresaron al canje del 2005.

Fuente: La Nación, 12/05/16.