El engaño Detox

marzo 30, 2019

Todo, absolutamente todo lo detox es un timo

Aunque pega especialmente fuerte en algunos momentos del año (básicamente después de las navidades o a la vuelta del verano), la industria de los detox ya es una constante en nuestras vidas: dietas, tés, pastillas, tratamientos alternativos, rutinas de entrenamiento… Pocas áreas de “lo wellness” han quedado libres de su respectiva ración de detox.

Y por qué iban a hacerlo, con lo bien que suena: un tratamiento para depurarnos por dentro. Para ayudarnos a eliminar todas esas “toxinas” que se nos quedan dentro del cuerpo cuando hemos estado cometiendo excesos. Una especie de expiación de los pecados de todo lo que comes y disfrutas pero sabes que es malo, muy malo para ti.

El caso es que aprovechando ese sentimiento de culpa y apoyándose en publicidad y mucha celebrity, nos han vendido un concepto inventado de principio a fin: el de “desintoxicar” nuestro cuerpo.

En realidad sí existen en medicina procedimientos de desintoxicación. Se realizan en los hospitales, en situaciones de gravedad cuando una persona ha ingerido algún producto tóxico. Consisten en la administración de un medicamento que obliga al cuerpo a expulsar esa sustancia peligrosa para así salvar la vida del paciente y restablecer su salud.

Esa es la única verdadera desintoxicación, y no se hace en casa con un batido o un té. Cualquier otra cosa que se venda como tal está basada en una serie de bulos que explicamos y desmentimos a continuación.

No, tu cuerpo no acumula toxinas

La idea de que de alguna forma estamos dañando a nuestro cuerpo y necesitamos purificarlo no es nueva. Está detrás de muchos rituales ancestrales y de procedimientos médicos antiguos. Claro que ahora no tememos a los miasmas como ocurría entonces, sino a las toxinas, en teoría restos y desechos de los alimentos que se quedan pululando por nuestro cuerpo, se adhieren a los intestinos, se pudren y nos enferman desde dentro. Alguien nos ha hecho creer que nos estamos autointoxicando.

Esto no es cierto. En torno al año 1900, a medida que aprendíamos más sobre fisiología, anatomía y las verdaderas causas que hay tras las enfermedades, la ciencia terminó por descartar la idea de la autointoxicación: resulta que nuestro cuerpo es perfectamente capaz de librarse de todo aquello que no necesita con sofisticados órganos y sistemas que llevan millones de años evolucionandopara cumplir eficazmente con su tarea.

Resulta además muy llamativo que los que nos invitan a desintoxicarnos no nos dicen exactamente de qué debemos hacerlo. ¿Qué son exactamente esas toxinas? ¿Cómo se forman? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué efectos tienen? Todo se mantiene siempre convenientemente genérico e inespecífico.

No, las enfermedades no son culpa de ‘químicos y toxinas’

Otra de las bases del timo de lo detox (y de mucha de la publicidad a la que estamos sometidos) es la quimiofobia generalizada: la idea de que “lo químico” es malo en contraposición a “lo natural”. Esto nos hace creer que frente a un modo de vida y de alimentación “ecológico” y “sano”, todo “lo artificial” es malo para nosotros.

Así que comiendo cosas “con químicos” estaríamos llenando nuestro cuerpo de “toxinas” que nos enferman. ¿Cómo nos enferman? Nadie termina de explicarlo totalmente tampoco. En teoría nos producen síntomas muy generales, como dolores de cabeza, fatiga, insomnio, falta de apetito… Es raro que alguien no padezca estos síntomas alguna vez, claro, lo cual no hace sino apoyar la teoría de “lo detox”.

Pero es que la ciencia no funciona así, y para asegurar que una sustancia produce unos síntomas hay que poder demostrarlo. De hecho, para que una sustancia o producto destinado a la alimentación pueda comercializarse debe pasar una serie de pruebas en las que demuestre todo lo contrario, es decir, que es seguro para los consumidores.

Más allá de eso, la idea de que “lo químico” es malo es absurda. El aire, el agua más limpia y pura o la manzana más ecológica y “natural” tiene sustancias químicas. Las sustancias químicas se encuentran en la naturaleza así que son “naturales”, y no por eso son buenas o malas: el arsénico es natural y es venenoso, y la aspirina se hace en un laboratorio y nos quita el dolor de cabeza.

No, el hígado y los riñones no son ‘filtros’ que necesiten una limpieza

Entramos ya en el campo de la anatomía y biología humanas básicas. Muchos de los defensores de los métodos detox plantean un funcionamiento del cuerpo más o menos así: el hígado y los riñones son filtros que retienen las sustancias de desecho y que de ahí se expulsan físicamente el cuerpo. Pero siempre quedan “restos” y por eso de vez en cuando hay que purificar o desintoxicar estos órganos.

Esto no ocurre así. Lo que hacen los riñones y el hígado es llevar a cabo una serie de reacciones químicas que convierten las sustancias de desecho en otras que se pueden eliminar fácilmente. Ambos órganos se desintoxican solos y, a no ser que se padezca alguna enfermedad hepática o renal, no hace falta ayuda de ningún tipo para cumplir con sus funciones. Y si no funcionan, lo que necesitas es un hospital y no un té o un batido.

No hay ninguna evidencia científica detrás de los productos detox

Hasta la fecha, el estudio científico más riguroso sobre productos detox fue una revisión de investigaciones publicada en el Journal of Human Dietetics and Nutrition. Sus conclusiones eran las siguientes:

“Por lo que nosotros sabemos no se han llevado a cabo investigaciones clínicas rigurosas sobre dietas detox. El puñado de estudios que se han publicado hasta ahora padecen de limitaciones metodológicas significativas incluyendo muestras pequeñas y sesgadas, falta de grupos de control, datos autoreportados por los participantes y medidas más cualitativas que cuantitativas”.

Es decir, que no existe un solo estudio científicamente sólido que sostenga la teoría detrás de los productos y dietas detox. Si quieres ahondar en este tema, te recomendamos este reportaje publicado por la Agencia SINC sobre los falsos mitos de los alimentos depurativos.

Fuente: maldita.es

______________________________________________________________________________

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

______________________________________________________________________________

.

.

Argentina: Mayor apertura en el mercado de compras online

marzo 30, 2019

AFIP SUBE A US$ 3.000 EL PUERTA A PUERTA: AHORA SÍ PODÉS TRAER LO QUE QUIERAS

LLEGÓ UN NUEVO Y ESPERADO CAMBIO EN EL SISTEMA PARA COMPRAR EN EL EXTERIOR. TODO LO QUE HAY QUE SABER.29 de Marzo 2019

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decretó el aumento del limite para los pedidos dentro del regimen conocido como «Puerta a puerta» para compras en el exterior.

El aumento es de $ 3.000 a partir del día de la fecha y, como siempre, es para productos de uso o consumo personal y que «por su especie y cantidad no hagan presumir finalidad comercial», de acuerdo a la Resolución General 4447/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial. Antes, era de US$ 1.000 y excluía a la mayoría de los productos electrónicos de alta gama, entre otros.

Además, se podrán ingresar 12 envíos al año de US$ 50 cada uno, libre de impuestos. Esto significa el doble del limite que regía hasta el día de ayer, de US$ 25.

Estos límites, sin embargo, no son acumulables. Es decir: no puede comprarse un producto de 40 y otro de 60, ninguno puede pasar los 50 billetes verdes. Todo el tramite se podrá hacer online y no hará falta ir hasta la Aduana.

Hay un nuevo rey de las marcas truchas. Imitan a otro grandes fabricantes para vender tecnología barata.

El pasado 22 de marzo se estableció, justamente, que «si el envío sobrepasare el valor o el cupo anual establecidos precedentemente, el excedente quedará sujeto al pago de los tributos correspondientes al presente régimen”.

“Cuando se tratare de exportación de envíos postales destinados a ayuda familiar u obsequio personal, constituidos, entre otros, por ropa usada o productos promocionales con o sin uso, la mercadería será verificada por el servicio aduanero, el cual determinará si esa mercadería se encuentra alcanzada por el presente régimen. Estos envíos sólo podrán efectuarse UNA (1) vez por mes y por persona, siempre que el valor de cada envío no excediere el equivalente u$s 5.000)”, indica la nueva normativa.

En este sentido, cabe recordar que la Aduana introdujo nueva tecnología para controlar de manera más precisa y veloz los paquetes recibidos desde el exterior. Y que quedaron liberados, por un «perdón oficial», todos los paquetes retenidos en la Aduana.

Los precios en la Argentina y la región

Los precios de la tecnología en la Argentina siguen siendo los menos competitivos de la región. Según un reciente relevamiento de la tienda de e-commerce Linio, que calculó el precio promedio de 11 categorías tecnológicas en la región, el precio promedio regional de un producto tecnológico es de US$834 , en Argentina es de US$200 más.

En el estudio, se desprende que Colombia es el país más barato de América latina para comprar tecnología y Argentina el más caro, con un precio promedio por producto de US$724 y US$1036 respectivamente. Si un argentino comprara un artículo tecnológico de cada categoría a precio promedio, gastaría en total US$7.203 lo que representa US$ 3.310 más que un estadounidense.

México es el país más barato para comprar computadoras Mac, a un precio promedio de US$1.720, 516 menos que en Ecuador, el país más caro.

En todas las categorías estudiadas, los peruanos y ecuatorianos pueden comprar los productos a un precio cercano al promedio regional o incluso menor.

Acá hay una guía para comprar afuerta teniendo en cuenta los costos ocultos y la letra chica:

Cómo funcionará ahora el sistema Puerta a Puerta

1. El destinatario recibe una notificación del Correo Oficial en el que se indica que tiene un envío asociado. Esto incluye el número de tracking.

2. El usuario debe completar la “Declaración simplificada de envíos postales internacionales” en el sitio web del correo destinado a tal efecto (www.e-pago.correoargentino.com.ar) utilizando el número de tracking. Además, se puede autorizar al personal del Correo Oficial para que lo represente en el acto de verificación y al retiro del envío. Ya no será necesario ingresar a la página web de la AFIP ni tener clave fiscal de nivel 3 para recibir los paquetes.

3. En caso de que la verificación del servicio aduanero resulte bien, se cerrara el envío de manera que no pueda ser abierto nuevamente hasta que le llegue al destinatario.

4. La AFIP controlará que no supere el cupo. En caso de que esto suceda, el usuario recibirá a través de la web del correo una liquidación que deberá abonar en las 24 horas siguientes. Si esto no sucede en tiempo y forma, el usuario deberá solicitar una nueva liquidación, que incluirá en todos los casos una «tasa del servicio y almacenaje».

5. Una vez validado el pago, y salvo que la Aduana pida que el paquete se retire personalmente, el mismo quedará liberado para que el Correo Oficial se lo entregue al destinatario.

Las alternativas

Para muchos argentinos, Amazon y eBay pueden quedar demasiado lejos debido a los costos en dólares pero también a los altos precios de los productos. Sin embargo, hay alternativas.

En una nota anterior, Infotechnology explicó cómo comprar en los e-commerce chinos como Alíbaba o Alíexpress. Estos sitios tienen diferentes gadgets a precios, muchas veces, menores a los de los grandes retails tradicionales como Amazon. Alíexpress; por caso, es bastante seguro (cuenta con un sistema de tracking y la información bancaria esta segura) y además integra PayPal. Los pedidos pueden tardar un mes, en promedio, difícilmente menos que eso. Para pagar, se puede hacer con VISA, MasterCard (ambas con débito), Western Union o transferencia bancaria.

En otra oportunidad, Infotechnology realizó un informe completo sobre sitios chinos para comprar diferentes productos desde tecnología hasta indumentaria. Sitios como DealExtreme: un portal chino enfocado en la venta de artículos tecnológicos fundado en 2006. Con los años se convirtió en uno de los más confiables y tiene oficinas en los Estados Unidos. El sitio tiene una versión en español, ofrece envíos sin costo y no es necesario registrarse para realizar compras. Basta con elegir el producto y hacer el pago con una tarjeta de crédito. O Banggood, un sitio especialmente dedicado a la marca Apple.

Fuente: infotechnology.com, 29/03/19.

______________________________________________________________________________

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

______________________________________________________________________________

.

.

En las Redes Sociales, no todo lo que brilla es oro

marzo 29, 2019

Fingió una vida de lujo para mostrar lo fácil que es mentir en las redes sociales

Byron Denton, de 19 años, engañó a sus seguidores para demostrar que no todo lo que se ve en las redes sociales es real.

La vida de lujo con la que muchos sueñan se convirtió en algo sencillo y accesible para Byron Denton. El joven londinese de 19 años utilizó programas de edición para montar una falsa vida y dar una lección a sus seguidores.

Con la ayuda de la tecnología, Denton logró cosechar más de 68 mil seguidores en tiempo récord y demostró lo fácil que es mentir en Instagram. Según explicó, se le ocurrió la idea al mirar el perfil de George Mason, quien fingió irse de vacaciones una semana a principio de año.

“Vi que un montón de gente podía pretender viajes o cosas así, pero me pareció interesante tomar un acercamiento diferente”, afirmó Denton en una entrevista con Insider.

Así, y gracias a la ayuda de la tecnología, Denton pudo mostrarse viajando en un lujoso avión privado, saliendo de hacer compras en una prestigiosa marca de ropa, viajando por el mundo y participando de fiestas exclusivas sin moverse de la comodidad de su hogar. “Me sorprendí con lo fácil que fue mostrarme como si fuera rico”, afirmó el joven al respecto.

Para fabricar las imágenes usó tres aplicaciones, FaceTune, PicsArt y Photoshop. Además, explicó que editar cada foto le llevó unos 45 minutos en promedio, incluyendo el tiempo que usó para tomar las imágenes.

Fue entonces cuando el joven notó que la cantidad de comentarios y “Me gusta” en cada posteo, creció masivamente.

“Recibí muchos mensajes de mis amigos que me preguntaban cómo estaba pagando todo lo relacionado con el diseñador y muchos comentarios de mis seguidores que me preguntaban si había ganado la lotería o algo así“, relató. Denton.

Fuente: radiomitre.cienradios.com, 29/03/19.

______________________________________________________________________________

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

______________________________________________________________________________

.

.

La amenaza de la contaminación sonora

marzo 25, 2019

Contaminación sonora en Buenos Aires: un daño invisible a la salud y al ambiente

Un estudio revela que la capital de los argentinos ocupa el cuarto lugar de las ciudades más ruidosas. La contaminación sonora genera hipertensión arterial, problemas cardíacos, estrés, agresividad y sordera

Por Sergio Federovisky.

Un estudio revela que la capital de los argentinos ocupa el cuarto lugar de las ciudades más ruidosas. Entre las causas principales están el tránsito, el transporte público y los boliches bailables. La contaminación sonora genera hipertensión arterial, problemas cardíacos, estrés, agresividad y sordera

No se le otorga a la contaminación sonora la misma gravedad que suele adjudicársele a aquella que afecta al agua o al aire. Está claro que se tolera mucho más el exceso de ruido que el de la basura o de sustancias tóxicas. Incluso para muchos es ya un daño colateral que viene incorporado en el inventario de los efectos irritantes de la vida en la ciudad. Se hace impensable la sumatoria de tránsito, construcción, industria y gente moviéndose sin presencia de ruido.

Sin embargo un estudio de la compañía alemana Mimi Hearing Technologies reveló que la contaminación sonora causa mucho más daño del que las personas creen.

Utilizando los datos de más de 200 mil personas en todo el mundo, esta encuesta descubrió que los que viven en ciudades ruidosas tienen más posibilidades de sufrir pérdidas de audición.

En Buenos Aires, también se realizó un estudio sobre el tema y no arrojó una gran noticia para sus habitantes: figura en cuarto lugar entre las ciudades más ruidosas del mundo precedida solamente por Tokio, Nagasaki y Nueva York.

La principal causa de contaminación sonora en la ciudad de Buenos Aires es el tránsito, especialmente el transporte público. Sin embargo la estadística generada por el relevamiento de reclamos de los vecinos indica que, tanto en la ciudad como en el conurbano bonaerense, el 55% de las quejas provienen del alto volumen emitido por los boliches bailables.

Los otros factores que inciden en la calidad de vida de los habitantes son el ruido procedente de la actividad industrial y el que generan los caños de escape libres y las explosiones de las motos.

Más allá de las molestias evidentes que traen aparejados estos ruidos de manera permanente, la contaminación sonora es un agente que puede provocar en las personashipertensión arterial, problemas cardíacos, estrés, agresividad, falta de atención y sordera.

La mayoría de los expertos coinciden en que la protección frente al ruido intenso se hace urgente e indispensable. Por ese motivo varias organizaciones luchan contra la contaminación sonora y exigen, al menos, la efectiva aplicación de la legislación vigente.

No existe una solución sencilla para evitar ningún área de la contaminación ambiental y el aspecto acústico, claramente, no es la excepción.

Sin embargo se hace necesario que legisladores, autoridades y organizaciones entiendan que la protección frente al ruido intenso es indispensable no tan solo en términos ambientales y de bienestar sino que está amenazando la integridad psíquica de toda la población.

Fuente: infobae, 25/03/19.

Más información:

Ruido, un contaminante que no se ataca.

El 80 por ciento de los argentinos sufre ruidos molestos

______________________________________________________________________________

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

______________________________________________________________________________

.

.

Jornada: Discutiendo Buenos Aires 21/03/19. UCEMA.

marzo 21, 2019

Jornada: Discutiendo la Ciudad de Buenos Aires.

Jueves 21/03, 17 hs. UCEMA. Reconquista 775, CABA.

Disertantes: Ricardo López Murphy, Manuel Solanet, Ricardo Spadaro y otros.

Inscripción sin cargo: ucema.edu.ar

Los servicios de inteligencia en el mundo actual

marzo 16, 2019

Los servicios de inteligencia en el siglo XXI

Por Fernando Arancón.

Se han constituido a lo largo del pasado y presente siglo como una pieza fundamental tanto de la seguridad nacional como de la política exterior de numerosos estados, amén de convertirse en fuente inagotable de inspiración para el mundo del cine y la literatura. Considerados por algunos como la delgada línea que protege a los países y ciudadanos de la inmensidad de amenazas que pululan por el globo y por otros como entes al servicio de los más oscuros propósitos del entramado estatal, la inteligencia y los servicios de inteligencia son, a día de hoy, actores de enorme importancia en todos los niveles de las relaciones internacionales.

El concepto de inteligencia

En contra de la creencia popular de reducir la inteligencia a espionaje, lo que abarca este término es mucho más amplio, y además de ser el correcto, es el que nos proporciona una visión general y completa de todo aquello que la inteligencia abarca. Partiendo de esta perspectiva, podemos definir la inteligencia como la información procesada que está destinada, por un lado, a ayudar a la toma de decisiones de un determinado receptor y por otro lado, la que se considera como un núcleo central para hacer frente a las amenazas y riesgos que puedan afectar antes o después tanto a los estados como a sus ciudadanos, tales como el terrorismo, el crimen organizado, flujos migratorios descontrolados, proliferación de armamentos, etc. Aquí hay que distinguir, y así lo hace el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, entre información e inteligencia. Información la entendemos como el simple punto de partida de cara a la elaboración de inteligencia, que como hemos dicho, es información ya procesada, esto es analizada, valorada, contrastada e interpretada.

Quienes realizan esta labor son los Servicios de Inteligencia. De manera resumida, son organismos del Estado que tienen como misión obtener información no alcanzable por otros órganos y difundir inteligencia sobre diversas amenazas, a fin de hacer posible su prevención y facilitar la toma de decisiones por parte de la autoridad competente, que por la importancia que tienen los servicios de inteligencia en la estructura de seguridad nacional, suele ser el Gobierno.

Bajo la definición antes ofrecida, podemos englobar casi cualquier aspecto político-económico que necesite de información elaborada de cara a obtener una ventaja o un mejor conocimiento de una situación determinada. La inteligencia más habitual es la que procede del Estado y está encaminada a la mejora de la seguridad nacional y la prevención de agresiones al Estado y sus ciudadanos, pero actualmente la inteligencia ha evolucionado hasta abarcar también cuestiones económicas, bien en facilitar la seguridad económica del propio estado, bien promovida por las empresas privadas en una perspectiva de mercado competitivo.

Sea como fuere, la elaboración de inteligencia sigue un ciclo muy marcado y que a grandes rasgos sigue seis etapas, si bien se pueden resumir en cuatro: dirección, obtención, elaboración y difusión. En la primera fase, la de dirección – en el ciclo como etapa de “análisis de las necesidades” –, el Estado fija un objetivo en materia de seguridad o política exterior a alcanzar. Esto es fundamentalmente una decisión política. Por poner dos ejemplos, esta decisión puede abarcar desde luchar con más ahínco contra un potencial agresor – un grupo terrorista o una mafia del narcotráfico – hasta investigar a un tercer país de cara a tener un informe más detallado de su desarrollo económico. En la siguiente fase, la de obtención, se consulta a las fuentes que el servicio de inteligencia tenga disponibles y sean útiles para el cometido en cuestión. Esto es simplemente recopilación de información, tanto de fuentes secundarias – más accesibles aunque menos fiables – como de fuentes primarias – con mayor dificultad de acceso pero con información de calidad –. Hasta aquí la recogida de información; ahora viene la inteligencia como tal. En la tercera gran fase, la etapa de elaboración, se traslada toda esa información recopilada a un grupo de analistas, que trabajarán con ella con la intención de que al final quede una información procesada que, siguiendo las pautas establecidas en el objetivo político, le sea útil a los decisores políticos para realizar las acciones más correctas posible al tener información fiable y completa. Esto último será la llamada fase de difusión.

Este ciclo de la inteligencia se retroalimenta constantemente, puesto que en base a la nueva información disponible, los decisores políticos reajustarán su agenda de cara a incluir distintas preferencias. Esto sería, por ejemplo, la creencia de que un grupo terrorista es muy peligroso para la seguridad nacional, pedir un informe a Inteligencia y que tras éste, comprobar que dicho peligro es inexistente, por lo que ese grupo terrorista perdería importancia dentro de la agenda política, cuyo puesto pasaría a ser ocupado por otro asunto.

Hasta aquí todo parece muy correcto e inocente, como si la inteligencia fuese una cosa sencillísima y que funciona en armonía. En absoluto. El análisis es cierto que no entraña más dificultad ni variedad que la de una o varias personas analizando e interpretando información de cara a hacer un informe para el político de turno. Lo complicado, y que a veces se interna en lo ilegal, es la recogida de información. Esta es sin duda la parte más “artística” de la inteligencia, ya que en ella es en la que giran todas las grandes y conocidas tramas en torno al espionaje o las operaciones encubiertas. Podemos resumir en que hay cuatro vías por las que se puede obtener información de cara a una posterior elaboración de inteligencia: la humana, por imágenes, por señales y mediante fuente abierta. La primera de ellas, la inteligencia humana, procede, como su propio nombre indica, de fuentes humanas. Este es el método más antiguo y el que popularmente se conoce como “espionaje”. Al haber dos tipos de fuentes, la inteligencia humana varía. Por ejemplo, si estuviésemos recopilando información sobre un cártel de la droga, la inteligencia humana de fuentes primarias sería preguntar a un confidente o a un infiltrado en la banda, mientras que en fuentes secundarias sería hablar con un experto – académico o periodista – en ese cártel; la inteligencia por imágenes se obtiene de imágenes obtenidas por diversos métodos, tales como aviones, satélites, personas, etc.; la inteligencia por señales consiste principalmente en la interceptación de comunicaciones de terceros, lo que se conoce coloquialmente como “escuchar”; por último, la inteligencia por fuentes abiertas es la obtención de información disponible de manera pública, como en periódicos, revistas especializadas o internet. Este método es actualmente uno de los más utilizados y con mayor potencial, sobre todo gracias a la red de redes.

El quién es quién de la Inteligencia mundial

La Inteligencia es un aspecto clave en la política de seguridad de los estados. Es por ello que casi todos los países del mundo tienen unos servicios de inteligencia organizados y cuya permanencia y funcionamiento es casi de obligado cumplimiento para ellos. Por lo general, los estados pequeños o medianos – entendiendo esto como el peso de los mismos en la escena internacional –, tienen unos servicios de inteligencia orientados a la seguridad interior, en proteger al país de amenazas externas y a menudo, transnacionales. En el caso de los países que tienen un papel regional o global de importancia, la proyección de la inteligencia también acaba acoplándose con la política exterior, y dentro de esta se convierten en un actor relevante por recursos y capacidad operativa, haciendo además de la seguridad nacional algo que combatir de manera extraterritorial, en otros países, no sólo en el propio.

En este último aspecto comentado, no han sido pocas la veces, especialmente en los últimos cien años, en la que los servicios de inteligencia han sido protagonistas o importantes participantes en cambios políticos bruscos y de relevancia. Estos, por supuesto, venían de los estados con numerosos recursos destinados a estas actividades. A día de hoy, muchos de esos servicios de inteligencia con peso histórico siguen siendo los predominantes en el planeta, y es por ello que hablaremos brevemente de ellos.

La naturaleza de los mismos es variada. En algunos existe una agencia de seguridad interior y otra de seguridad exterior, mientras que otros países tienen un solo servicio de inteligencia; también hay lugares en los que la inteligencia depende de la policía de dicho país, del ejército o es un organismo independiente de todos ellos. A causa de estos factores, algunos estados tienen uno, dos o incluso tres servicios de inteligencia funcionando a la vez, coordinándose y cooperando además de manera habitual con sus policías nacionales, servicios de aduanas, fuerzas armadas, servicios de inteligencia de otros países o incluso Organizaciones Internacionales como Interpol.

CIA/FBI/NSA (Estados Unidos)

La primera potencia económica actual y hegemón global desde la Segunda Guerra Mundial no se ha privado de tener un buen entramado de inteligencia que responda adecuadamente a las necesidades e intereses que han tenido y tienen los Estados Unidos a partir de 1945. De los tres pilares principales que sujetan la seguridad nacional norteamericana, la Central Intelligence Agency (CIA) es, además de la más conocida, la más importante. Su papel es exclusivamente exterior, por lo que centra sus labores de inteligencia fuera de las fronteras de Estados Unidos.

Creada en 1947, sus principales cometidos se centran en la elaboración de inteligencia, así como la actuación en materia de antiterrorismo, redes de tráfico de drogas, personas o armas, proliferación de armamentos y la lucha contra diversos tipos de riesgos y amenazas que pudiesen hacer peligrar a los EEUU. Sus enorme disponibilidad histórica de recursos, tanto económicos como técnicos y humanos, ha hecho de la CIA un actor presente en infinidad de países a partir del comienzo de la Guerra Fría y dentro de la política exterior “inamistosa” de los Estados Unidos en los últimos setenta años, ha sido su principal brazo ejecutor. En América Latina saben bien del protagonismo de la CIA en su historia política reciente. Guatemala, Chile o Cuba fueron objetivo de Langley dentro de la política de contención del comunismo. Los dos primeros golpes de estado fueron exitosos para los intereses estadounidenses, ya que tanto los presidentes Jacobo Arbenz en 1954 y Salvador Allende en 1973 fueron sustituidos por dictaduras militares favorables a Estados Unidos; el intento en Cuba fracasó en Bahía de Cochinos. En otros lugares, tales como Irán durante la revolución de 1979 y la crisis de los rehenes de la embajada estadounidense, Afganistán, Pakistán – incluyendo la muerte de Bin Laden – o Irak, la presencia de la CIA ha sido vital para los intereses de Washington.

Dentro de las fronteras norteamericanas, la misión de salvaguardar la seguridad nacional recae en la Federal Bureau Agency (FBI). Su fundación, que se remonta a 1908, fue el primer paso en dotar al entramado institucional estadounidense de un cuerpo policial y de justicia a nivel federal. Con el tiempo y gracias al reforzamiento del estado central, las funciones del FBI han ido derivando hacia un cuerpo dedicado a las investigaciones criminales que afectan a todo el país. Como servicio de inteligencia se ha configurado más bien como de contrainteligencia, ya que además de combatir amenazas como el terrorismo o el cibercrimen, también emplea especial atención en prevenir el espionaje y la inteligencia de terceros países.

Por último, la recientemente conocida National Security Agency (NSA) por sus espionajes en Europa, es el tercer puntal de la inteligencia estadounidense. Lleva funcionando desde 1952 y su labor es muy concreta pero no por ello poco importante: seguridad de la información. Esto, al ser la materia prima de la inteligencia, es primordial que sea fácilmente obtenida la ajena y convenientemente protegida la propia. En los últimos años, con la proliferación cada vez más rápida de las tecnologías de la comunicación e información, Internet o redes sociales, el correcto trabajo con la información se ha vuelto totalmente necesario, más todavía para el país que pretende seguir siendo primera potencia mundial.

Al contrario que la CIA o el FBI, la NSA era un servicio totalmente desconocido para el gran público. Su trabajo, que es menos “de campo”, había pasado muy desapercibido durante décadas hasta que en 2013, Edward Snowden, exempleado de la CIA y la NSA que filtró toda una serie de actuaciones ilícitas de la NSA en Europa, con intercepciones de millones de llamadas y mensajes telefónicos, incluyendo los de algunos presidentes europeos. Este descarado espionaje, a veces apoyado por servicios secretos nacionales europeos, provocó una crisis entre muchos estados europeos y los EEUU que obligó a Obama a remodelar la NSA.

MI5/MI6 (Reino Unido)

Los británicos, allá en 1909, sintieron la necesidad de crear un servicio de información e inteligencia que les ayudase a entender mejor un mundo, especialmente Europa, cada vez más convulso y que caminaba al precipicio por el que el Viejo Continente se arrojó en 1914. Así nació el Secret Service Bureau. En su origen, y así ha perdurado hasta nuestros días, el servicio secreto británico se desdobló en dos secciones: el MI5, encargado de la seguridad e inteligencia interior, y el MI6, cuyas funciones de inteligencia se desarrollan fuera de las fronteras del Reino Unido.

La época dorada de ambas secciones fue durante las dos guerras mundiales. En el teatro europeo, las actividades del MI6 fueron constantes en las guerras contra Alemania, y fue entonces donde la inteligencia británica perfeccionó su sistema, ya que recordemos que hasta la segunda mitad del siglo XX no aparecería la inteligencia estadounidense, por lo que en aquellos años, el MI5 y el MI6 no tenían rival.

Con el comienzo de la Guerra Fría, la inteligencia británica quedó alineada con los intereses de la inteligencia norteamericana, que al menos en Europa era contener y combatir el comunismo. Así, los servicios secretos del Reino Unido perdieron bastante autonomía, quedando a menudo relegados a colaboradores de la CIA en sus operaciones en el continente europeo. En esta época, uno de las mayores manchas en el expediente del MI6 vino en 1990 cuando se descubrió en Italia la relación de la inteligencia británica y estadounidense con el grupo terrorista Gladio y la Operación Gladio.

La finalidad de dicha operación era formar grupos paramilitares anticomunistas en diversos países europeos para que actuasen de guerrilla en caso de invasión soviética de Europa Occidental. Al final acabó derivando en la consolidación de varias células terroristas en países del sur de Europa como Italia, Grecia, Turquía o España cuya misión era combatir el avance social y electoral de la izquierda comunista, muchas de las veces por métodos violentos. Con el paso de los años, Gladio quedó bastante desligado de las intenciones de la inteligencia británico-estadounidense, produciéndose atentados muy sangrientos y colaboraciones en golpes de estado, como en Grecia o Turquía.

Mosad (Israel)

Israel se convirtió ya desde su nacimiento en 1948 en un país en permanente estado de alerta. Su conformación como estado, así como las fricciones étnico-religiosas con los vecinos hizo que desde el primer día todos los estados limítrofes con Israel le fuesen hostiles, una hostilidad que se demostró con la primera guerra árabe-israelí de 1948-1949. Esta hostilidad, si bien se ha relajado en los últimos tiempos – ya no hay guerras abiertas –, no ha desaparecido, por lo que Israel sigue amenazado, bien por los países musulmanes de la zona, bien por el terrorismo islamista.

Con esta situación sobre la mesa, en 1949 se fundó el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, cuyas siglas en hebreo son Mosad. Sus operaciones han sido numerosas, sobre todo de cara a mantener la estabilidad en Oriente Medio en general y la de Israel en particular. El Mosad no es que sea muy distinto a otros grandes servicios secretos de cara a combatir amenazas fuera de sus fronteras, pero bien es cierto que los israelíes siempre han sido bastante contundentes con sus objetivos y han predicado abiertamente el “ojo por ojo”. Desde las operaciones “cazanazis” en la posguerra, cuyo culmen llegó con la captura por parte del Mosad con posterior juicio y ejecución pública de Adolf Eichmann, el planificador del exterminio de judíos en el régimen nazi hasta la Operación Cólera de Dios, diseñada de cara a eliminar a los autores palestinos del asesinato de 11 atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Munich de 1972. Esta última acción tuvo bastante visibilidad gracias a la película “Munich”, de Steven Spielberg. Por supuesto, otra gran cantidad de operaciones y eliminaciones se han sucedido a lo largo de los años, operaciones que además son publicitadas por el propio estado israelí con la intención de demostrar que quien atenta contra Israel puede recibir un golpe de vuelta.

NOTICIA: Así mató el espionaje israelí al líder de Hamás(elpais.com, Febrero 2010)

GRU/SVR/FSB (Rusia)

La Unión Soviética fue una potencia la mayor parte de los años en los que existió. Tenía un poder industrial y una influencia política considerable, además de unas fuerzas armadas numerosas complementadas por una notable capacidad nuclear. La mano de su servicio secreto, el KGB, llegaba a cualquier rincón del planeta con precisión y eficacia. Todo eso terminó en 1991 cuando el gigante soviético se desmoronó y el principal perjudicado fue su sucesor, Rusia. El oso ruso, aquejado de la crisis de su predecesor, desapareció durante dos décadas de la escena internacional, relegado a potencia regional en Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central. La influencia política soviética y la red del KGB se esfumó con la sustitución de la hoz y el martillo por la tricolor rusa. Sobrevivieron algunas estructuras, pero sólo nominalmente. En la realidad, los servicios secretos rusos habían perdido gran parte del terreno ganado desde que León Trotsky empezase a organizar el Ejército Rojo.

Actualmente, parece que Rusia comienza a despertar. Su inclusión en el grupo BRIC, la consolidación en Europa Oriental y su extensión a Oriente Medio a colación de la guerra civil en Siria ha hecho que los servicios secretos del Kremlin deban estar a la altura de la proyección que desea Moscú.

Al igual que las grandes potencias político-militares del mundo, Rusia también posee un servicio de inteligencia interior y otro exterior, además de la inteligencia militar. Los servicios de inteligencia civiles proceden directamente del soviético KGB, disuelto en 1991 tras la implicación en el fallido golpe de estado en la todavía URSS. Así, el servicio interior se personificó en el Servicio Federal de Seguridad (FSB), encargado de labores de contraespionaje y antiterrorismo – que en Rusia ha sido un problema grave sobre todo con el terrorismo checheno – y dependiente directamente del Kremlin. En la vertiente exterior, el servicio secreto ruso se enmarca bajo el Servicio de Inteligencia Extranjera o SVR, que se encarga, como en la mayoría de potencias, de realizar la mayor parte de la inteligencia de dichos países. En los últimos tiempos, el SVR ha estado presente – al igual que otros servicios secretos, obviamente – en Ucrania, Siria o Asia Central. Por último, el GRU (Departamento Central de Inteligencia) es la rama militar de la inteligencia rusa, ligada también a las operaciones especiales.

En el apartado de las intervenciones sonadas de la inteligencia rusa, destacan por el envenenamiento de sus objetivos. Dejando en el olvido las operaciones del KGB, los servicios secretos rusos han sido sospechosos en diversos escándalos por muertes. Los casos más conocidos, los relativos al polonio-210. En 2006, el exagente del KGB Alexander Litvinenko, que trabajaba para el CNI español y el MI6 británico, fue envenenado con el comentado elemento radiactivo, que acabó causando su muerte. El agente, crítico con ciertas políticas de Vladimir Putin, fue supuestamente envenenado por el FSB o el SVR, ya que figuraba en la lista de objetivos del FSB. El segundo caso con polonio tuvo el dudoso honor de protagonizarlo Viktor Yuschenko, también en 2006. Quien liderase la Revolución Naranja en Ucrania y se convirtiese en presidente tras derrotar a Viktor Yanukóvich – el recién depuesto presidente ucraniano – fue envenenado con el susodicho polonio 210 en una cena con los servicios secretos. Yuschenko tuvo mejor suerte que Litvinenko y consiguió salir vivo del incidente. La sombra de la autoría siempre rondó sobre los servicios secretos rusos, ya que el envenenado Yuschenko era un presidente enormemente proeuropeo y nacionalista ucraniano, algo absolutamente contrario a los intereses de Moscú, que no tiene – y así ha quedado claro en la última crisis a orillas del Mar Negro – ninguna intención de dejar que Ucrania se acerque a Europa.

ISI (Pakistán)

No es un caso frecuente, pero existen algunos países que han vivido siempre entre la espada y la pared. Uno de ellos, Israel, ya lo hemos visto; otro ejemplo bien podría ser Pakistán. Su posición geográfica entre Irán, Afganistán e India hace que sea un pivote regional y un punto de paso obligado para muchas dinámicas de la región. Si a esto le añadimos la enorme enemistad con la India y la capacidad nuclear, sus necesidades estratégicas y de seguridad son enormes.

En 1948 fue creado por tanto el Inter-Service Intelligence o ISI pakistaní, un servicio de inteligencia que sustituía a los servicios de los distintos cuerpos del ejército de cara a tener un servicio unitario y que funcionase bajo directrices del gobierno y no de los militares – aunque en Pakistán esta diferencia no es demasiado palpable –. Sus funciones son las básicas de cualquier servicio secreto, si bien en el caso del servicio pakistaní, las funciones de seguridad interior y exterior están concentradas en el ISI, por lo que desarrolla tanto labores de inteligencia como de contrainteligencia, antiterrorismo y coordinación de mandos y operaciones.

El papel del ISI se empezó a incrementar con la desestabilización de Oriente Medio-Asia Central a partir de la Revolución Iraní y el recrudecimiento de la Guerra Fría. Así Pakistán, aliado por conveniencia – no por convicción – de Estados Unidos, siguió de cerca los sucesos que llevaron al exilio del Sha en Irán en 1979, al igual que colaboró con la CIA en financiar y armar a los talibanes que luchaban en Afganistán contra las tropas soviéticas. Por supuesto que como operaciones propias, la zona de Cachemira, eterna disputa regional, ha sido un foco constante de intentos del servicio secreto pakistaní de desequilibrar la balanza a favor de Islamabad.

MSS (China)

La proyección del Imperio del Medio ha sido tan rápida que en unas pocas décadas han tenido que renovar muchas estructuras y políticas, tanto internas como exteriores. El desmarque prematuro de China de las dinámicas EEUU-URSS durante la Guerra Fría hizo que las amenazas, al menos militares, se relajasen bastante, y por lo general China tuvo un desarrollo regional tranquilo. Todo eso cambió a partir de los años 80, cuando el régimen de Pekín se propuso hacer despegar al país. Con cifras de crecimiento desorbitadas, China fue adelantando progresivamente a muchos países en su potencial económico y asentó una influencia regional y global creciente. A día de hoy China participa y tiene voz en todo el planeta, especialmente en África y por supuesto, Asia. En el interior, conflictos no resueltos como el del Tíbet o los uigures de Xinjiang resultan a veces un dolor de cabeza para el Partido Comunista Chino; fuera de sus fronteras, la expansión económica y política en África, la tensión en el Mar de China o las relaciones con el grupo BRIC son prioridades absolutas y que precisan de una inteligencia que respalde la política china.

El Ministerio de Seguridad Estatal de la República Popular China (MSS) fue instituido en 1949, en cuanto se proclamó la RPC. Su control, al igual que por ejemplo el ejército chino, depende del Partido Comunista Chino y no del propio Estado. Sus labores se centran en la seguridad de China tanto fuera como dentro de las fronteras del país. Bien es cierto que el MSS no ha tenido operaciones de envergadura similares a las que haya podido hacer la CIA o el Mosad, sino que el modelo chino de inteligencia se centra más en la recopilación de información. Sus redes de espionaje son extensísimas y numerosas, apoyándose en muchos casos en los inmigrantes chinos que existen en los países a espiar. Así, África, Europa o Estados Unidos son puntos clave de la inteligencia de Pekín. Con este último país ha habido bastantes escándalos de espionaje, ya que unas cuantas veces se han destapado redes chinas infiltradas en lo más profundo del entramado político-militar norteamericano. Igualmente, la otra gran baza de la inteligencia china es el ciberespionaje. Esta rama, muy verde todavía en muchos países, es aprovechada por el MSS para lanzar masivos ataques cibernéticos a bases de datos en EEUU, Europa o Australia.

DGSE (Francia)

Francia es un país al que se le lleva décadas dando por muerto en la escena internacional, pero siempre, cuando el hambre aprieta, acaba por remarcar su papel. Es cierto que como potencia global ha perdido todo o casi todo, pero es indudable que en Europa ha sido en los últimos tiempos un polo de poder junto con Alemania. Además, se ha hecho notar en África central – Mali o la República Centroafricana – para defender sus intereses, especialmente su seguridad energética, con un despliegue que pocos países en el mundo pueden hacer.

Por todo esto, en 1982 nacía la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), sucediendo al Servicio de Documentación Exterior y Contraespionaje. Entre sus funciones destaca la elaboración de inteligencia para proteger los intereses franceses en el exterior y labores de contraespionaje para impedir lo propio en suelo galo. Como operaciones importantes de la DGSE destacan el hundimiento del barco de Greenpeace Rainbow Warrior en 1985, los intentos de asesinar al dictador libio Muammar al-Gadafi a finales de los setenta y la ejecución de un golpe de estado en la República Centroafricana en 1979 para instaurar un gobierno francófilo.

INTCEN/SITCEN/EUROPOL (Unión Europea)

Sí, la UE tiene servicios de inteligencia. Pequeños y con poco peso, pero tiene. Su importancia no radica en el momento actual, sino en el peso que podrían llegar a adquirir en unas décadas si la Unión Europea sigue avanzando políticamente, ya que acabaría siendo un pilar fundamental de la seguridad y política exterior europea. Nunca está de más conocer unos actores que a día de hoy son absolutamente desconocidos en la escena internacional, y más para el ciudadano de a pie.

Con el desarrollo del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a partir de 2010, varios organismos de inteligencia han quedado incluidos en dicha estructura. El primero de ellos, el Centro de Análisis e Inteligencia de la UE (INTCEN), nació en 1999, pero tuvo el impulso a partir del comentado desarrollo del SEAE. Junto con el Centro de Situación de la UE (SITCEN), forman la espina dorsal de la inteligencia europea. Entre sus funciones destacan proveer de información exclusiva a su organización; proveer asesoramiento e informes y un amplio espectro de productos basados en inteligencia y fuentes abiertas; actuar como un punto de entrada en la UE para información clasificada procedente de estados miembros, civiles y servicios de seguridad; por último, apoyar y asistir a los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión en el ejercicio de sus respectivas funciones en el área de las relaciones exteriores.

Por último, EUROPOL. La función de EUROPOL es, desde su sede en La Haya, prevenir y combatir riesgos y amenazas que afecten a la seguridad ciudadana de la Unión Europea. No se incluyen aspectos militares, sino que todo son riesgos y amenazas “civiles”, que además son trasladadas a los estados miembro, competencias de las policías o los cuerpos de seguridad de los estados. Por tanto, sus fines claros son combatir el terrorismo, los delitos de índole económica, las mafias, el tráfico de personas, drogas, cibercrimen y en definitiva, los grandes problemas que afectan de manera transnacional a la Unión Europea, no solamente a uno o unos pocos países.

Fuente: elordenmundial.com, 2014.

Internet: El futuro está en la web

marzo 15, 2019

Negocios que apuestan por Internet y lo hacen con éxito

Durante la última década, Internet ha cambiado la forma de conectar a los consumidores y clientes con las empresas. Millones de empresas ven hoy en día oportunidades de desarrollar industrias, servicios e ideas en segmentos que antes eran insospechados.

Que una empresa o industria no comprenda aún la importancia de la presencia online puede significar su extinción en los próximos 10 años. Las siguientes cinco industrias decidieron dar ese gran salto, apostaron por Internet como plataforma de negocio y hoy son casos de éxito:

Tiendas globales

Prácticas comerciales aprovechan con éxito la plataforma tecnológica para globalizar sus mercados, como es el caso de las ventas por Internet.

Amazon es una de las más reconocidas mundialmente, pues ofrece casi cualquier producto de un sinfín de tiendas afiliadas, virtuales y también físicas. Este gigante de las ventas en la red ha conseguido que comprar cualquier artículo sin salir de casa, desde la comodidad del sofá, sea lo más fácil.

Agencias virtuales

Las agencias de viajes también se han virtualizado y han cambiado su forma de hacer negocios. Décadas atrás solo era posible vender billetes, preparar los itinerarios de vuelo y asesorar al viajero desde un escritorio, en un local físico.

Actualmente, desde los móviles inteligentes o un ordenador portátil se pueden hacer reservas desde sitios como Booking, uno de los principales representantes de ventas de billetes y reservas de hoteles en el mundo.

Casinos online

Un ejemplo interesante, que mezcla lo comercial y lo lúdico, es el sector de los casinos. Además del éxito de recaudación en las salas físicas, los casinos virtuales como Casino Billions brindan a los jugadores una experiencia similar a la real. La mayor ventaja de este sitio es que evalúa las webs de apuestas según los métodos de depósito, plazos de retiro, proveedores de juegos y la seguridad en las transacciones.

Muchos teclean su página de casino favorita para divertirse en el ciberespacio como una actividad de simple ocio, aunque también es posible llevarse algo de dinero a casa. En definitiva, esto es lo que atrae a tantos seguidores, que han extendido el éxito de los casinos en la red.

Entretenimiento a la carta

En materia de entretenimiento, las cosas han cambiado tanto que es imposible no sentirse aturdido. Los internautas tienen en servicios como Netflix una de las más populares plataformas de reproducción de contenidos, principalmente de series y películas.

Spotify ha llevado a otro plano la posibilidad de almacenar toda la música preferida. A la industria del entretenimiento nunca le ha ido tan bien como ahora.

Comunicación rápida y fácil

Los teléfonos de disco y auricular ya son piezas de museo. La comunicación en tiempo real es en la actualidad algo barato, rápido y accesible para todo el que tenga un móvil inteligente, tableta y conexión a Internet. Skype y otras plataformas han permitido conectar a gente de todo el mundo mediante llamadas de voz, chat y videollamadas.

En conclusión, cada vez son más los que apuestan por prestar servicios online innovadores y atención especializada en distintos campos.

Fuente: Grandes Medios.

______________________________________________________________________________

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

______________________________________________________________________________

.

.

Estados Unidos, China y el mercado energético global

marzo 10, 2019

EE.UU. y China comparten la matriz gasífera mundial

Xi jinping y Donald Trump en una de las múltiples reuniones que tuvieron. Juntos reformularon el orden económico mundial.

Por Jorge Castro.

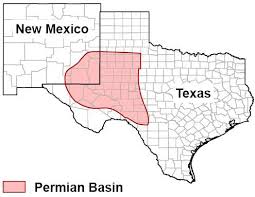

Exxon y Chevron prevén triplicar su producción de shale (petróleo y gas) en la Cuenca de Permian, el corazón de la industria del shale norteamericano que se extiende en el oeste de Texas y en el estado de Nuevo México; y estiman hacerlo en los próximos 3/5 años.

Cuenca de Permian

Exxon señaló que aumentará su producción de shale en la región permiana de los actuales 600.000 barriles por día a más de 1 millón en 2024, en tanto que Chevron la elevará de 650.000 barriles por día en 2019 a 900.000 barriles día (b.d.) en 2023.

Ambas compañías advirtieron que aspiran a recuperar más de 90% del shale de sus yacimientos de Texas y Nuevo México, lo que “…ocurrirá por primera vez en la historia de la industria petrolera”.

Hasta ahora, el nivel de recuperación tanto en Texas como en el resto de EE.UU. era 20%/40% del yacimiento original; y en la etapa inicial de la explosión del shale (2006/2015) alcanzaba a 30%/60% del total. El nivel de incremento de la productividad que prevén alcanzar es de más de 50% en los próximos 3/5 años.

Dos de las 5 grandes compañías petroleras del mundo – que son Exxon y Chevron – utilizarán para este esfuerzo extraordinario de productividad dispositivos de Inteligencia artificial (AI) y de Internet de las Cosas (IoT); y esto implica que se perforarán los nuevos pozos con una precisión milimétrica, al lado incluso – con una diferencia de 5/10 metros – de las viejas y declinantes perforaciones.

La tasa de retorno de las nuevas inversiones sería 30% por pozo perforado, una estimación que se realiza sobre la premisa del mantenimiento de los actuales precios del petróleo (U$S 58 / U$S 60 / barril).

Las nuevas tecnologías desatarían un alza de la productividad de 30%/40% por unidad de producción; y esto significa que las inversiones en shale de EE.UU. son rentables aún si el precio del petróleo cae a U$S 35 el barril.

La Agencia de Información Energética (EIA) de EE.UU estima que la producción petrolera norteamericana alcanzó a 12 millones de barriles diarios (b.d.) en enero de 2019; y treparía a fin de año a 12.4 millones b.d., para luego llegar a 13.2 millones b.d. en 2020.

Agrega que más de 60% del auge de la producción provendrá de la Cuenca Permiana. EE.UU. sería el mayor productor mundial de energía en 2020, por encima de Arabia Saudita y Rusia.

Correlativamente, las importaciones netas de crudo cayeron de 3.8 millones de b.d. en 2017 a 2.4 millones en 2018; y disminuirían 0.9 millones de b.d. anuales en los próximos 3 años. Al mismo tiempo, EE.UU. se tornaría un exportador neto de petróleo y gas por 1.1 millones de b.d. a partir del cuarto trimestre de 2020.

El shale ha vuelto a colocar a EE.UU. a la cabeza de la producción petrolera mundial; y es un fenómeno típicamente norteamericano de innovación absoluta, que hace 10 años prácticamente no existía.

El otro término de la ecuación energética mundial es la demanda china de gas natural bajo la forma de gas líquido o LNG. El gas representa 7% de la matriz energética de la República Popular, frente a 22% del promedio mundial; y su demanda crece 15% anual.

El objetivo de la política gasífera de la República Popular no es alcanzar el 22% promedio del mundo, sino suplantar el 60% de su producción energética originada en el uso intensivo del carbón. Este es el insumo que transforma a China en el país más polucionado del mundo.

El resultado de esta prioridad estratégica de la República Popular es un alza excepcional de las importaciones de gas líquido (LNG), con un aumento de 2 dígitos por año en el último lustro. Esto la convierte en la principal importadora de gas del mundo en 2020, dejando a Corea del Sur en un segundo lugar.

La demanda china de LNG se cuadriplicaría en los próximos 20 años y alcanzaría a 30% del total de los flujos de gas líquido del mundo. El cálculo de EIA es que el auge extraordinario de la oferta de shale estadounidense hace que 1 de cada 4 m3 de gas producido globalmente provenga de EE.UU. en 2025. Por eso es que EE.UU. fija ya el precio del gas líquido en el sistema global, y es la industria del shale la que establece la tasa estándar de retorno en el mundo.

El primer efecto de la explosión del shale norteamericano es que integrará completamente el mercado gasífero mundial en 5/10 años; y éste proceso tiene como eje a la ecuación EE.UU/China. De ahí que el acuerdo entre Donald Trump y Xi Jinping sellado en Buenos Aires el 1 de diciembre de 2018, que constituye la nueva estructura básica del poder mundial, se sustenta en una matriz energética compartida.

Señala EIA que la demanda energética china crecería más de 30% en 2040, en tanto que la de gas natural se expandiría 45% en igual período. Equivale a añadir otra China y otra India a la actual demanda global. EIA prevé que las compras de LNG norteamericano por la República Popular alcanzaría a 280.000 m3 por día en 2040, en tanto que las importaciones de petróleo superarían entonces 13 millones de b.d.

Todo gira sobre la ecuación EE.UU/China en el siglo XXI, constituida en el eje inequívoco del poder mundial.

Fuente: Clarín, 10/03/19.

______________________________________________________________________________

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

______________________________________________________________________________

.

.

Inversión inmobiliaria: Cómo ganar más

marzo 1, 2019

Cómo potenciar su inversión inmobiliaria

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

A la hora de invertir una opción frecuente son los inmuebles. Los bienes raíces forman parte de los instrumentos tradicionales de inversión. Están física y psicológicamente cercanos al inversor y son parte de nuestra cultura financiera.

A la hora de invertir una opción frecuente son los inmuebles. Los bienes raíces forman parte de los instrumentos tradicionales de inversión. Están física y psicológicamente cercanos al inversor y son parte de nuestra cultura financiera.

Los inmuebles son una interesante herramienta de inversión, si se los maneja adecuadamente. En general brindan una adecuada protección contra la inflación y su correlación con los otros activos es relativamente baja, por lo que son útiles para diversificar una cartera de inversión.

La clave en el mercado inmobiliario consiste en comprar a muy buen precio -es decir aprovechar la imperfecciones del mercado para conseguir un diferencial al momento de adquirir la propiedad- y luego incrementar el valor del bien comprado realizando una inversión en mejoras que generen otro diferencial de valor al momento de la venta.

Comprar barato

Las imperfecciones del mercado de Real Estate permiten que existan oportunidades de comprar por debajo del valor normal de mercado. Los negocios inmobiliarios deben realizarse sólo bajo esta condición: Comprar en una situación de excepción, pagando un precio por debajo del valor usual de mercado.

Veamos algunos ejemplos:

- Remates públicos: Aquí la venta se realiza sí o sí en una fecha determinada (a un precio base o a veces sin base). Esto brinda oportunidades interesantes. Es necesario contar con dinero en efectivo (generalmente un 30% en el acto y el saldo en un plazo de pocos días). También hay que lidiar con “La Liga”, que suele acaparar las operaciones. Asistir a un remate es una actividad muy educativa para el inversor interesado en el mercado de bienes raíces.

- Sucesiones: Los herederos de una sucesión suelen precisar liquidar sus propiedades con cierta premura, y la diversidad de intereses de los participantes permiten la oportunidad de negociar condiciones ventajosas de compra.

- Períodos de depresión inmobiliaria: Son el momento ideal para realizar compras: ¡cuando todos venden! El negocio de los inmuebles posee ciclos de expansión y retracción de carácter sistémico. Esperar pacientemente el momento de baja de los precios es la estrategia más adecuada. Si uno analiza el mercado y su evolución histórica puede detectar los valles más convenientes. Los períodos de perturbación económica –como devaluaciones o crisis institucionales– suelen acompañarse por abruptas caídas de los precios (ej.: Argentina, 2002).

Es conveniente destacar que en el campo de los bienes raíces, el factor más importante es la ubicación del inmueble.

Vender caro

Para incrementar el valor de una propiedad pueden aplicarse diversas estrategias que requieren una relativamente baja inversión. Un ejemplo de lo que hablamos puede verse en el programa Vender para comprar del canal de cable Discovery Home & Health en el cual los hermanos Jonathan y Drew ayudan a propietarios de inmuebles a subir al siguiente peldaño en la escalera de los bienes raíces, comprando y remodelando sus nuevas casas.

Para hacer remodelaciones que impliquen cambios en la construcción es preciso contar con el asesoramiento de un buen arquitecto, que justificará sus honorarios sacando el máximo provecho a nuestra inversión.

Otra opción, no tan difundida y de menor costo, consiste en realizar pequeñas modificaciones para mejorar el diseño de interiores del inmueble. Para explorar esta alternativa -ignorada por muchos- entrevistamos a diversos Diseñadores de interiores en La Plata, a fin de conocer más sobre el tema. Descubrimos entonces que son muchas las opciones para hacer rendir nuestro capital y que por cada dólar empleado en mejorar el diseño de interiores pueden obtenerse -en general- incrementos de valores de la propiedad del orden de 1,20 a 1,50 dólares y en casos excepcionales resultados muy superiores.

Cuando la propiedad se adquiere con la intención de obtener una elevada renta, una estrategia muy conveniente es el Alquiler Temporario -orientado a turistas, profesionales y personas de altos ingresos-, en estos casos resulta indispensable amoblar y decorar la propiedad con materiales de primera calidad y el mejor buen gusto. Cada dólar invertido rendirá el doble al potenciar la renta obtenida.

Si desea adquirir una propiedad como inversión o para su uso personal busque el asesoramiento necesario para cada uno de los pasos de la operación. El costo de los asesores debería recuperarse sobradamente con los beneficios que ellos le generarán.

En una operación común pueden intervenir los siguientes asesores: un agente inmobiliario, para conseguir la mejor propiedad al mejor precio (en caso de comprar en un remate conviene contactar previamente al martillero para conocer detalles y conseguir su colaboración); un escribano para realizar todo el trámite notarial de transmisión del dominio (verificación de títulos y deudas, boleto de compra-venta , escritura, etc.); un abogado, para asesorar respecto de cualquier situación jurídicamente compleja o cualquier riesgo potencial; y un consultor financiero (preferiblemente independiente), para colaborar en todos los aspectos referidos a la conveniencia de la operación, su financiación y su impacto en la economía del comprador.

En el caso de realizar remodelaciones es recomendable contar con la colaboración de un arquitecto y de un diseñador de interiores profesional.

La intervención de asesores profesionales potenciará su inversión, maximizará sus beneficios y le evitará cometer costosos errores. Recuerde la máxima: “A la experiencia conviene comprarla siempre de segunda mano”.

Fuentes consultadas:

Gustavo Ibáñez Padilla. Manual de Economía Personal. Cómo potenciar sus ingresos e inversiones. Buenos Aires: Dunken, 2013. 9na ed. –

https://www.economiapersonal.com.ar/servicios/inversiones-inmobiliarias/

http://www.isftmartilleroslp.com.ar/colegio.html

______________________________________________________________________________

Más información:

Los principales riesgos de un Crédito Hipotecario

Seminario presencial – Las tres claves del Crédito Hipotecario

.

Etiquetas: inmuebles, invertir en inmuebles, compra y remodelación de inmuebles, comprar inmuebles, ganar dinero remodelando inmuebles, diseño de interiores, amoblar inmuebles, remodelar casas, remodelar departamentos, diseñadores de interiores en La Plata, La Plata provincia de Buenos Aires, Argentina.

.

.

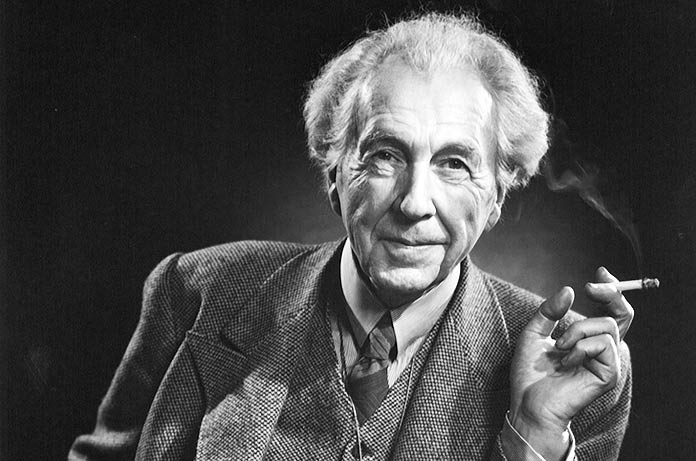

El arquitecto que inspiró El Manantial de Ayn Rand

febrero 28, 2019

El día que un venerado arquitecto trabajó como obrero

La vida, en el ejercicio profesional, nos presenta, en determinadas situaciones, retos difíciles que enfrentar.

Ya sea por el contexto social en el que trabajamos, por creencias que dominan la mente de las personas, o por sensaciones físicas que genera una obra que estamos realizando que no se pueden controlar. Y este es el caso que hoy nos interesa…

¿Quién es el venerado arquitecto?

Nos referimos a Frank Lincoln Wright o Frank Lloyd Wright (8 de junio de 1867 – 9 de abril de 1959), ilustre diseñador, escritor y educador estadounidense.

Le encantaba diseñar obras que estuvieran en armonía con la ecología y su paisaje natural, una tendencia adelantada a su tiempo, ya que denotaba una preocupación y cuido del medio ambiente.

Este gusto por la naturaleza se puede ver, por ejemplo, en su obra de la Casa de la Cascada, Fallingwater (1935), que ha sido llamada “la mejor obra de todos los tiempos de la arquitectura estadounidense” (1) y es, precisamente, durante la construcción de esta magnífica obra de arquitectura, que Wright tuvo que trabajar como obrero.

La Casa de la Cascada (Fallingwater)

Esta es “una casa de verano construida para un millonario de Pittsburgh (EE.UU.), Fallingwater (1937) se ha denominado la casa moderna más famosa del mundo. La casa, en voladizo sobre una cascada, es una de las obras maestras de Frank Lloyd Wright” (2), es considerada actualmente como un Monumento Histórico Nacional de los EE.UU.

Esta casa tiene unos voladizos impresionantes. Durante su construcción se cuenta que, cuando se iba a demoler la última viga del encofrado de madera que sostenía el voladizo de la gran terraza que daba al vacío, los obreros se negaron a realizar el trabajo por considerarlo peligroso, ya que había riesgo que se desplomara y les quitara la vida.

Es así, que “los jefes del Sindicato de la Construcción comunicaron cortésmente a Wright que no estaban dispuestos a pagar el seguro a las familias de los hombres que quedarían sepultados bajo los escombros de aquella locura arquitectónica” (3).

Dicha situación enfureció al arquitecto Wright, que, sin mediar palabra, tomo un pico y se dirigió solo a demoler el armazón de madera. Algunos obreros que presenciaban la situación se hicieron la señal de la cruz al ver eso, y él hizo el trabajo.

Pero la terraza, como sabemos, todavía está intacta después de muchas décadas.

La vida es una serie de eventos, siempre hay una rutina diaria y situaciones difíciles que nos enfurecen. Algunas veces, parece que se cae el mundo encima de nosotros pero, realmente, son las situaciones difíciles las que nos ponen a prueba y las que nos hacen sacar lo mejor de nosotros mismos.

La suma y forma de responder a esos momentos difíciles a lo largo de nuestra vida es lo que realmente define a la persona que somos.

Cuando una persona es capaz de manejar esas situaciones difíciles de manera positiva, con fe en sí misma y con valor, no solo crece interiormente en fuerza y sabiduría, sino que, además, aprende a valorar la felicidad desde otra dimensión.Referencias:

- (1) Brewster, Mike (28 de julio de 2004). Frank Lloyd Wright: arquitecto de Estados Unidos. Business Week.

- (2) National Park Service. Fallingwater. Lista de resumen de hito histórico nacional de los EE.UU. Servicio de Parques Nacionales. Programa de Monumentos Históricos Nacionales.

- (3) Zevi, Bruno. Saber ver la arquitectura. Editorial Poseidón, cuarta edición 1981, capitulo 5, página 126.

Fuente: cinconoticias.com

Más información:

75 años de “El manantial” de Ayn Rand

______________________________________________________________________________

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

______________________________________________________________________________

.

.