Fuente: revistalibrecomercio.com, 02/08/17.

Video publicado el 31 de octubre de 2019

Más información:

Geopolítica en los Negocios

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.

mayo 8, 2020

Por Sebastián Puig.

El pasado mes de junio, mis apreciados profesores y colegas divulgadores Jorge Díaz Lanchas y Manuel Alejandro Hidalgo Pérez escribieron un magnífico artículo en esta casa titulado “El comercio internacional no es héroe ni villano”, en el que, sin negar los beneficios contrastados que el libre comercio ha aportado al desarrollo económico de las naciones, efectuaban una sucinta revisión de los problemas que dicha apertura comercial lleva consigo, especialmente tras el advenimiento de la globalización. Coincido con los autores que la omisión deliberada de dichas externalidades negativas distorsiona el debate público abierto y sensato sobre el tema, imprescindible tanto para el conocimiento de nuestra realidad económica como para el diseño de políticas basadas en dicho conocimiento.

En la parte final del artículo se apuntaba un elemento muy importante dentro de la evolución del comercio internacional como es la geopolítica. En concreto, se afirmaba que los tratados de libre comercio (TLCs) del siglo XXI poseen una característica que los hace “(muy) diferentes” a sus antecesores: precisamente, su clara estrategia geopolítica. En este punto debo discrepar parcialmente con los autores, puesto que el elemento geopolítico siempre ha formado parte de la gran estrategia comercial de los países y ha resultado determinante en la configuración del comercio global tal y como lo conocemos, ya sea de manera explícita o implícita. Es por ello que hoy recojo el testigo de Jorge y Manuel en este preciso punto argumental y me propongo desarrollarlo brevemente en los siguientes párrafos. La geopolítica no ha regresado a los tratados comerciales: siempre estuvo ahí.

En la parte final del artículo se apuntaba un elemento muy importante dentro de la evolución del comercio internacional como es la geopolítica. En concreto, se afirmaba que los tratados de libre comercio (TLCs) del siglo XXI poseen una característica que los hace “(muy) diferentes” a sus antecesores: precisamente, su clara estrategia geopolítica. En este punto debo discrepar parcialmente con los autores, puesto que el elemento geopolítico siempre ha formado parte de la gran estrategia comercial de los países y ha resultado determinante en la configuración del comercio global tal y como lo conocemos, ya sea de manera explícita o implícita. Es por ello que hoy recojo el testigo de Jorge y Manuel en este preciso punto argumental y me propongo desarrollarlo brevemente en los siguientes párrafos. La geopolítica no ha regresado a los tratados comerciales: siempre estuvo ahí.

Empecemos por mencionar dos antecedentes históricos relevantes. En 1786, el Tratado de Eden, también conocido como Tratado Anglo-Francés, directamente inspirado por las ideas de Adam Smith, marcó un hito en la historia del comercio frente al mercantilismo imperante en la época. Nunca dos naciones habían firmado un acuerdo para liberalizar sus relaciones comerciales, destinado a reducir aranceles y a terminar con una guerra económica que duraba desde Utrecht. El tratado tuvo una corta vida, debido a un proceso negociador favorable a Gran Bretaña que acabó afectando gravemente a la economía francesa, uno de los elementos desencadenantes del estallido de la revolución de 1789. Posteriormente, en 1860, las dos naciones lo intentaron de nuevo con el Tratado Cobden-Chevalier, destinado asimismo a liberalizar el comercio mediante la reducción o eliminación de aranceles. La iniciativa resultó un éxito que provocó, a su vez, la celebración de 56 acuerdos arancelarios bilaterales entre los demás países europeos en apenas 20 años. Casi todos ellos incluían un elemento fundamental que ha sobrevivido hasta nuestros días: la cláusula de nación más favorecida, según la cual si en un acuerdo de comercio internacional una nación concede a otra una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), debe hacer lo mismo con las demás naciones con las que también haya firmado acuerdos comerciales. Se abría así, de manera informal, el camino hacia un nuevo comercio de naturaleza multilateral. La racionalidad geopolítica de tales iniciativas no escapó ni a sus promotores ni más tarde a los historiadores: el libre comercio, más allá del enriquecedor intercambio económico, suponía una importante garantía de estabilidad regional y, por tanto, una estrategia diplomática deseable.

Empecemos por mencionar dos antecedentes históricos relevantes. En 1786, el Tratado de Eden, también conocido como Tratado Anglo-Francés, directamente inspirado por las ideas de Adam Smith, marcó un hito en la historia del comercio frente al mercantilismo imperante en la época. Nunca dos naciones habían firmado un acuerdo para liberalizar sus relaciones comerciales, destinado a reducir aranceles y a terminar con una guerra económica que duraba desde Utrecht. El tratado tuvo una corta vida, debido a un proceso negociador favorable a Gran Bretaña que acabó afectando gravemente a la economía francesa, uno de los elementos desencadenantes del estallido de la revolución de 1789. Posteriormente, en 1860, las dos naciones lo intentaron de nuevo con el Tratado Cobden-Chevalier, destinado asimismo a liberalizar el comercio mediante la reducción o eliminación de aranceles. La iniciativa resultó un éxito que provocó, a su vez, la celebración de 56 acuerdos arancelarios bilaterales entre los demás países europeos en apenas 20 años. Casi todos ellos incluían un elemento fundamental que ha sobrevivido hasta nuestros días: la cláusula de nación más favorecida, según la cual si en un acuerdo de comercio internacional una nación concede a otra una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), debe hacer lo mismo con las demás naciones con las que también haya firmado acuerdos comerciales. Se abría así, de manera informal, el camino hacia un nuevo comercio de naturaleza multilateral. La racionalidad geopolítica de tales iniciativas no escapó ni a sus promotores ni más tarde a los historiadores: el libre comercio, más allá del enriquecedor intercambio económico, suponía una importante garantía de estabilidad regional y, por tanto, una estrategia diplomática deseable.

Dicha incipiente configuración multilateral duró apenas unas décadas, hasta que el despegue de los Estados Unidos y la pujanza alemana propiciaron un regreso al proteccionismo. Se incrementaron aranceles, se establecieron cuotas y prohibiciones a la importación, se fijaron controles de cambio en las divisas y restricciones en la entrada de capitales. La Primera Guerra Mundial había puesto fin al orden internacional existente, estableciendo un nuevo mapa geopolítico global que trastocó estructuras económicas y comerciales. En 1930, en plena Gran Depresión, Estados Unidos abrió las hostilidades comerciales con la ley Smoot-Hawley, que supuso el incremento de tarifas arancelarias para más de 20.000 de productos importados, acción que fue contestada por el resto del mundo con toda clase de represalias proteccionistas. Resultados: reducción brutal del comercio internacional en un 66%, contagio global de la crisis y empeoramiento de la depresión norteamericana tras un breve período de mejora, haciendo al final inoperante la subida de aranceles. La irracionalidad económica contribuyó en este caso a empeorar el ya de por si muy complicado panorama geopolítico internacional. Pocos años más tarde, tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial. Un potente aviso a navegantes futuros.

La posguerra trajo consigo la primacía geoeconómica occidental, liderada por Estados Unidos, y la división global en dos grandes bloques enfrentados en su concepción del mundo. Bretton Woods trajo el “patrón dólar”, constituyéndose éste como divisa de referencia global. También se acordó la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), y las negociaciones comerciales culminaron con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT en sus siglas inglesas), cuyo ya mítico artículo I consagraba definitivamente ese fantástico hallazgo del siglo precedente, la cláusula de nación más favorecida. El objetivo de la nueva arquitectura global iba mucho más allá de lo económico: se trataba de desarrollar instrumentos que facilitaran la cooperación pacífica entre naciones tras la sangría de la guerra. La misma racionalidad geopolítica subyació, años más tarde, en el nacimiento de la Comunidad Económica Europea.

Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, que establecieron el nuevo orden económico mundial que estuvo vigente hasta principios de la década de 1970.

Toda esta nueva articulación económica multilateral, fiel reflejo de la configuración geopolítica del momento, se fundamentó en el convencimiento de la primacía del sistema capitalista. La política comercial durante la Guerra Fría se consolidó, en palabras de Robert Gilpin, como “un esfuerzo jurídico basado en reglas, que debe ser alcanzado por derecho propio y justificado por una creencia casi moral en la superioridad intrínseca de los valores capitalistas liberales y del libre mercado”. El desmoronamiento clamoroso del bloque socialista no hizo sino reforzar tal convencimiento. En las décadas subsiguientes, no hubo prácticamente otra consideración geopolítica en las relaciones comerciales internacionales, estabilidad que no debemos confundir con ausencia de geopolítica.

El éxito del modelo alcanzó su punto culminante al finalizar la Ronda Uruguay del GATT en 1994 con la cifra de 128 países firmantes. Esta Ronda constituyó la génesis de la Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO), establecida al año siguiente en Ginebra (Suiza). Rusia se uniría a la OMC en 2012 como miembro número 156. Hoy en día la conforman 164 países, que comprenden más del 90% del comercio mundial. No obstante, el panorama global ya no es el mismo, como tampoco lo es la OMC. Un fenómeno geopolítico de primer orden vino a trastocar de forma espectacular las reglas del juego durante las últimas décadas del siglo XX: la globalización.

.

El fenómeno globalizador ha cambiado rápidamente el statu quo existente en las relaciones comerciales internacionales. En palabras de Cristopher Crocker, la globalización comprende “los muchos y complejos patrones de interconexión e interdependencia surgidos a final del siglo XX. Tiene implicaciones en todas las esferas de la existencia social: económica, política e incluso militar. En las tres se enlaza la vida local con las estructuras, procesos y eventos globales”.

Dichos procesos han propiciado un desarrollo económico sin parangón en la historia de la humanidad, pero a su vez han determinado, como bien explicaba el artículo de los profesores Díaz e Hidalgo, la aparición de ganadores y perdedores, una complejidad creciente en las relaciones comerciales y el despegue de nuevas y dinámicas potencias emergentes (empezando por los llamados BRICS), muchas de ellas reacias a seguir los dictados de un sistema basado en equilibrios hegemónicos de poder del siglo anterior.

.

De aquel mundo bipolar de la postguerra hemos pasado, por consiguiente, a uno multipolar, hiperconectado y complejo donde cada vez resulta más difícil mantener posturas multilaterales. Los intereses geopolíticos y la competencia por el poder global frente a la cooperación parecen haber regresado con fuerza. Ello se ha traducido en una relentización drástica de los avances en el seno de la OMC, en una creciente regionalización de los intercambios económicos y en una preferencia marcada por los acuerdos comerciales bilaterales entre países o grupos de países. Prueba de ello han sido la aparición de numerosos bloques e instituciones regionales (ver imagen anterior) y la firma de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA en sus siglas inglesas) o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP en inglés), así como el intento de negociar un gran Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP). La misma UE, por su parte, no ha dejado de celebrar acuerdos comerciales con casi todo el planeta, tal y como refleja el mapa siguiente:

.

Las iniciativas descritas han sido un reflejo de la voluntad de las grandes potencias económicas, tanto tradicionales como emergentes, de afirmar, conservar, defender o expandir su influencia en aquellas áreas que consideran de interés estratégico, cuestionando y tensionando el equilibrio geoeconómico e institucional emanado de Breton Woods. La robustez del paradigma liberal-capitalista se halla asimismo en revisión, a causa de las sucesivas crisis financieras, de la volatilidad extrema de los mercados y de los desequilibrios socioeconómicos inherentes al proceso de globalización. Todo ello está propiciando la aparición de movimientos sociales muy críticos con el libre comercio, pero también la emergencia de populismos que aprovechan en su favor dicho legítimo descontento, presionando a los gobiernos hacia políticas claramente proteccionistas. Actitudes como las del nuevo presidente norteamericano, con su decisión de abandonar el TPP, renegociar los términos del NAFTA e interrumpir las negociaciones del TTIP, son un claro ejemplo de esta tendencia.

Nos hallamos, por tanto, en un momento clave para el comercio global. A muchos analistas nos parece increíble que en pleno siglo XXI todavía tengamos que explicar el papel esencial que el libre comercio ha supuesto para el avance de la humanidad, pero la realidad nos dice que dicho papel no está siendo percibido por amplios sectores de la sociedad. Ello se debe tanto al oportunismo político como a los nuevos condicionantes geopolíticos y a la necesidad de actualizar un paradigma que ha permanecido incuestionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

.

Las opciones son claras: o repensamos la arquitectura de la economía global (comercio incluido), mediante un nuevo impulso multilateral que refleje adecuadamente las nuevas realidades socioeconómicas y los actuales equilibrios de poder entre las naciones, o nos dejamos llevar por un creciente desinterés en cooperar y en definir unas reglas de juego aceptables para todos (esto es, Fair Trade además de Free Trade). El Profesor Heribert Dieter, en un magnífico trabajo del año 2014, anticipaba claramente los riesgos asociados a esta última opción: “La principal preocupación es que las lecciones políticas de los años 30 hayan sido olvidadas. La discriminación en el comercio ha regresado, y puede resultar en mayores conflictos y menos cooperación en las relaciones internacionales. Ninguna de las grandes potencias tiene un interés explícito en desarrollar el comercio a nivel multilateral. La geopolítica ha reemplazado el consenso liberal post-1945 en política comercial”.

Es una preocupación que comparto. La historia nos dice que olvidar las lecciones del pasado conlleva desagradables consecuencias en el presente y el futuro. Por desgracia, muchos políticos y economistas actuales parecen estar perdiendo rápidamente la memoria. No son buenas noticias para el comercio, ni para la humanidad.

—Sebastián Puig es Especialista en Tecnologías de la Información, Aprovisionamiento, Gestión Económica y Programas Internacionales.

Gentileza de: https://www.weforum.org

abril 19, 2020

Una de las palabras clave para entender los últimos 25 años de la historia mundial es globalización

Aunque, como dice Jonty Bloom, periodista de la BBC, cualquier historiador económico puede hablar de cómo durante siglos -si no milenios- las personas han estado comerciando a través de grandes distancias.

Recuerda Bloom que basta con fijarse en el lucrativo comercio de especias en la Edad Media.

Pero la globalización actual es diferente realmente por la escala y la rapidez del intercambio internacional, que en las últimas décadas explotó a niveles sin precedentes.

Facilidades para viajar, internet, el fin de la Guerra Fría, acuerdos comerciales y economías desarrollándose con rapidez, se han combinado para crear un sistema que es más interdependiente que nunca antes.

Es por eso que el brote del nuevo coronavirus ha tenido tan inmediatos y abrumadores efectos económicos en todo el mundo.

La profesora Beata Javorcik, economista en jefe del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo le dijo a Jonty Bloom que el ritmo de cambio en la economía en los últimos 17 años ha sido muy profundo.

«Cuando pensamos en la epidemia de SARS de 2003, China constituía el 4% de la producción global», recuerda. «Ahora China constituye el 16%, cuatro veces más. Eso significa que lo que sea que ocurra en ese país afecta mucho más al mundo«.

Por su parte, Ian Goldin, profesor de globalización y desarrollo en la Universidad de Oxford, dice que en los últimos años se ha permitido que los riesgos se propaguen. «Son el lado oculto de la globalización«.

Eso, agrega, se puede ver no solo en esta crisis, sino en la económica de 2008 y la vulnerabilidad de internet a los ciberataques. «El nuevo sistema económico mundial brinda enormes beneficios, pero también implica riesgos enormes«.

Entonces, ¿qué significa esta crisis para la globalización?

Richard Portes, profesor de economía en la London Business School, le dice al periodista de la BBC que es obvio que algunas cosas tendrán que cambiar, porque tanto las personas como las compañías se han dado cuenta de la dimensión de los riesgos que han venido tomando.

«Mire el intercambio comercial. Una vez que las cadenas de suministro fueron interrumpidas [por el coronavirus], las personas empezaron a buscar por fuentes alternativas en casa, incluso si eran más costosas«, dice.

«Si las personas encuentran proveedores domésticos, se quedarán con ellos, precisamente por esos riesgos que ahora perciben«.

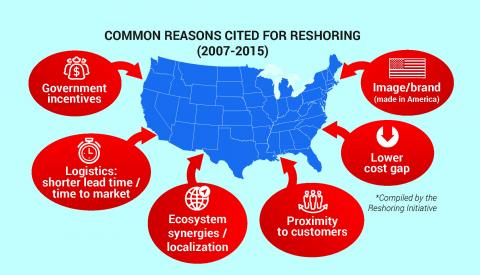

La profesora Javorcik está de acuerdo y cree que existe una combinación de factores que harán que la industria manufacturera occidental empiece a traer de vuelta a casa parte de sus trabajos («re-shoring«, se le llama en inglés).

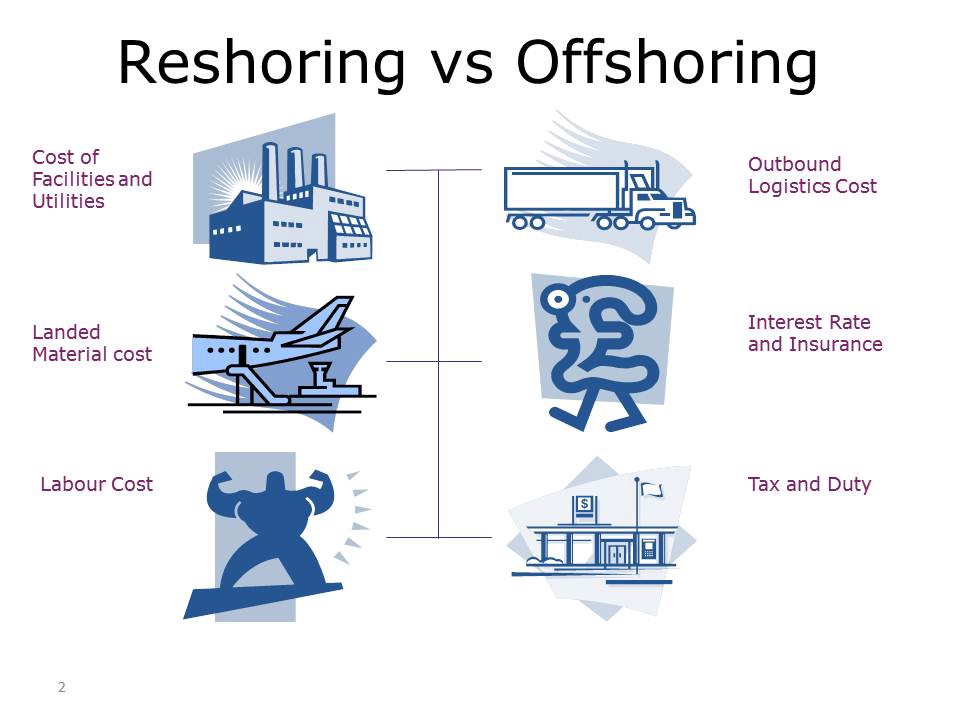

El reshoring es una tendencia cada vez más habitual, especialmente entre las empresas que habían optado por la deslocalización de parte o toda su producción hacia países emergentes. También conocido con el nombre de backshoring, el reshoring, se basa por lo tanto en el retorno al país de origen de los procesos productivos anteriormente deslocalizados.

«Creo que la guerra comercial (principalmente entre EE.UU. y China) combinada con la epidemia del coronavirus hará que muchas compañías se tomen el ‘reshoring‘ con mucha seriedad», indica.

«Muchas de esas actividades pueden ser automatizadas, porque reshoring trae certeza. No tienes que preocuparte por la política comercial nacional. Y te da la oportunidad de diversificar tu base de proveedores«.

En un artículo publicado en la revista mexicana Letras Libres, Toni Timoner, experto en riesgo macroeconómico, es más contundente:

«Se acelerará el repliegue del comercio internacional. Los exportadores ya están reconfigurando sus cadenas de suministros y acercando producción a costa de eficiencias. Los importadores subirán barreras arancelarias en respuesta. Este proceso ya había comenzado con la guerra comercial y ahora entrará en barrena. Asia y Occidente se aíslan mutuamente. Cae un telón de acero económico sobre el mundo«.

Pero. como indica el periodista de la BBC Jonty Bloom, gran parte de la globalización no es sólo acerca de movimiento de bienes o materias primas, sino gente, ideas e información. Algo que las economías occidentales hacen muy bien.

David Henig, director de Política de Comercio del Reino Unido para el Centro Europeo de Política Económica Internacional, señala que «el sector de los servicios debe sentir como que cayó desde un risco. Fíjense solo en el turismo y las universidades«.

«Debe existir una enorme preocupación sobre el número de nuevas postulaciones a la universidades occidentales en este otoño. Es una industria enorme. Muchas universidades, por ejemplo, dependen de los estudiantes chinos«.

La misma preocupación se la expresó a BBC Mundo el escritor y pensador canadiense Michael Ignatieff, rector de la Universidad Central Europea, con sede en Budapest.

«Creo que las fronteras se están alzando por todas partes y que la movilidad de labor se va a ver reducida, pero no la de capital.

«Con las fronteras más estrictas va a ser más difícil para universidades como las mías seguir atrayendo estudiantes de cien países diferentes. Yo tengo latinoamericanos en Budapest… ¿Voy a seguir teniendo a los mismos extraordinarios colombianos, peruanos o brasileños que tengo ahora?»

«No lo sé, los países reforzarán las fronteras, aumentarán las restricciones. Entonces es posible que tengamos una desglobalización de la enseñanza superior. Esa es una amenaza real que todos en el mundo universitario está hablando al respecto. No quisiera que la próxima generación esté atrapada dentro de las fronteras nacionales«. reflexiona.

Según el periodista de la BBC Jonty Bloom, ralentizar o reversar la globalización va a golpear duramente a todos las industrias mencionadas, pero agrega que el profesor Goldin piensa que la actual pandemia marca un cambio oceánico y que 2019 «fue el año que marcó el pico más alto en la fragmentación de la cadena de suministro«.

Algunos factores como las impresoras 3D, la automatización, las entregas rápidas y el proteccionismo ya los hacían sentir. Al parecer, covid-19 sólo aceleró el proceso.

La preocupación ahora -señala Bloom- no es si estos cambios van a ocurrir no, sino cuán profundos serán y cómo se van a manejar.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, cree que la gobalización «al menos como la conocíamos antes de esta pandemia, definitivamente va a ser distinta«.

En entrevista con BBC mundo indicó que «definitivamente, esta ya no va a ser una globalización de cadenas de valor. Eso es lo que va a ser más importante: el cambio en los modos de producción y en los modos de consumo«.

Por su parte, Terry Breton, el comisario de mercado interior de la Unión Europea, dijo en una teleconferencia con periodistas que es muy pronto para sacar conclusiones, «pero todos somos conscientes de que habrá un antes y un después de esta crisis. Nadie sabe cómo saldremos, pero se escribirá un nuevo mundo basado en otras reglas. Seremos más autónomos en ciertas áreas críticas. Las relaciones bilaterales se revisarán«, según reporto el diario El País de España.

El profesor Goldin tiene una manera sencilla de abordar cuáles pueden ser los cambios profundos que enfrentará la globalización, según le explicó a la BBC: ¿será más parecido a lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial o a lo que sucedió tras la Segunda?

Después de 1918 tuvimos organizaciones internacionales débiles, el ascenso del nacionalismo, proteccionismo y depresión económica.

En cambio, luego de 1945 tuvimos más cooperación e internacionalismo, reflejado en el acuerdo Bretton Woods, el Plan Marshall, las Naciones Unidas y el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio.

Aunque es optimista, al profesor Goldin hay algo que le preocupa: quién va a asumir el liderazgo. «Podemos tener optimismo, pero no vemos liderazgo desde la Casa Blanca«. Y agrega: «China no puede asumirlo y Reino Unido no puede liderar en Europa«.

Entonces, ¿se reversará la globalización?, se pregunta el periodista Jonty Bloom. Y responde que probablemente no, pues es un desarrollo económico demasiado importante, Pero ciertamente puede ralentizarse.

La gran pregunta, agrega Bloom, es si aprenderemos las lecciones de esta crisis.

Y remata: «¿Aprenderemos a identificar, controlar y regular los riesgos que parecen ser inherentes a la globalización? Porque la cooperación y el liderazgo necesarios para que ocurra no parecen abundar en estos momentos«.

Fuente: bbc.com, 15/04/20.

Por desgracia, y aunque hay que reconocer que no sin cierta base, se asocia a la automatización y la robotización la pérdida de empleo.

Sin ignorar los riesgos, soy más bien tecno-optimista y confío en que, en conjunto y a medio plazo, la tecnología siempre va a ser beneficiosa (aunque en ciertas áreas, colectivos o sectores, evidentemente, se puedan generar efectos adversos transitorios).

Sin embargo, en este post no quiero hablar exactamente del tema del impacto en el empleo de la robotización, asunto sobre el que ya corren, como se suele decir, ríos de tinta (aunque sea tinta digital).

Pero sí quería comentar un efecto interesante de la automatización y que, visto, eso sí, desde el punto de vista del primer mundo, genera un impacto positivo en el empleo (cierto que a costa del empleo en tercer mundo o países emergentes).

Se trata del fenómeno del ‘reshoring’.

Durante las quizá dos últimas décadas, y como un mecanismo para conseguir eficiencia, las empresas han ido externalizando las tareas de menor valor, generalmente asociadas a fabricación, operación o tareas administrativas. Esa externalización ha sido en muchos casos dirigida a terceros países, dando lugar al fenómeno denominado ‘offshoring‘.

En general, lo que se busca con el ‘offshoring’ es la eficiencia o, más bien, el ahorro de costes. Porque esa eficiencia se consigue, no tanto por la mejora de procesos, como por el ahorro de costes laborales, muy inferiores en los países del tercer mundo. Esto tiene unas muy relevantes e incluso preocupantes connotaciones éticas pero, sin entrar en ellas y quedándonos en lo económico, el resultado del offshoring es un ahorro de costes de la empresa del país desarrollado y un desplazamiento del empleo desde el primer mundo hacia países emergentes aunque, eso si, quedándose el primer mundo con los, al menos en principio, empleos mas cualificados. Pero a nivel de volumen, el empleo disminuye en el primer mundo y aumenta en el segundo o tercero.

Y, en eso, aparece la automatización masiva. ¿Y qué ocurre?

Nos lo describen Antoni Garrell y Llorenç Guilera en su libro ‘La industria 4.0 en la sociedad industrial‘:

El primer argumento en favor del reshoring o relocalización es la fuerte reducción del diferencial de costos de producción entre los países desarrollados y los emergentes. El desarrollo económico de los países emergentes ha ocasionado que los costos de producción (y no sólo los laborales) hayan aumentado. Por otra parte, con la automatización inherente al modelo de la industria 4.0, el peso del factor mano de obra en el proceso productivo se ha reducido sustancialmente y para muchos productos el coste salarial representa hoy en día una parte pequeña y decreciente del costo total.

Es decir, la automatización hace que el volumen de mano de obra necesario disminuya fuertemente y la masa salarial también siendo su peso en el coste total mucho menor que hace unos pocos años. Por tanto, en el nuevo escenario con fuerte automatización es mucho menos ventajosa la externalización a un país emergente (el offshoring). A eso se une el aumento de costes laborales de los países emergentes debido precisamente a su desarrollo.

¿Consecuencia?

Que se produce el fenómeno contrario al ‘offshoring’ y los países desarrollados comienzan a traer ‘de vuelta a casa‘ el empleo que habían trasladado a los países emergentes. Esto puede paliar parcialmente la falta de empleo en los países desarrollados y, a cambio, suponer un peligro para los países emergentes.

Y es paradójico que, por ejemplo tecnologías como la automatización robótica de procesos han tomado muchísima fuerza y se han desarrollado en un país como la India, especialista en prestar servicios en modo offshoring y que han utilizado RPA para optimizar sus servicios y mejorar sus costes. Lo peligroso para ellos es que si los países occidentales imitan su modelo, dejarán de necesitar en gran medida los servicios prestados desde la India que ya no serán tan competitivos. ¿Están cavando su propia tumba?

Por supuesto, las dinámicas del empleo y de los equilibrios económicos entre países desarrollados y emergentes son mucho más complejos e influidos por muchos otros factores, pero resulta interesante ver cómo la automatización, desde el punto de vista de los países desarrollados, puede ser una forma de recuperar empleo via ‘reshoring‘.

Fuente: ignaciogavilan.com, 23/10/19.

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.

febrero 19, 2019

Por Marcelo Elizondo.

Dice Richard Baldwin (lanzando su último libro “The Globotics Upheavel”) que la globalización no solo no se detiene sino que avanza mutando de naturaleza.

Que es un lógico proceso de arbitraje ya que hay dos maneras legitimas de enriquecerse: vender más caro o comprar más barato; y la globalización ha permitido incrementar la riqueza en el mundo haciendo que los eficientes abastezcan mercados lejanos, los consumidores lleguen a lo que de otro modo no tendrían y los precios monetarios de la evolución desciendan.

Pero sostiene que han habido diversas globalizaciones. La primera (que comenzó en el siglo XIX) separó la producción del consumo y generó el primer auge del comercio internacional de bienes (se produce donde se es más eficiente y se destina a mercados importadores) aprovechando el avance del transporte y sin soporte gubernamental.

A ella le siguió la segunda globalización (como la explica P. Martin) que fue la que desarrolló aún más el comercio transfronterizo pero al amparo de instituciones internacionales creadas tras la Segunda Guerra Mundial. El comercio mundial de bienes creció 150 veces entre 1960 y 2018.

La tercera se produjo desde los años ’90 del siglo pasado, cuando la revolución de las comunicaciones hizo que lo que cruzaran las fronteras fueran no solo los bienes sino también las fábricas, produciéndose el crecimiento de la inversión transfronteriza (que se quintuplicó entre 1990 y 2017) y llevando la producción a países y continentes lejanos manteniendo sus características, pese a deslocalizarla, a través del envío internacional de know how (hay unas 100.000 empresas multinacionales en el mundo). Ha sido la época de mudanza productiva de los países ricos a los emergentes, a la que Gary Gereffi llamó la revolución de las cadenas globales de producción.

Pero, ahora, avanza una cuarta y reciente globalización que consiste en la internacionalización directa de la producción de servicios, lo que permite crear redes productivas en diversos lugares en el mundo en simultáneo a través de “telecommuting” o telemigraciones: personas conectadas en tiempo real trabajando en conjunto sin importar en qué lugar del planeta se encuentran (algo así como estar sentado frente a la computadora en una ciudad pero en términos reales actuar en una oficina en otro país).

Dice Baldwing que en esta nueva etapa lo que se globaliza (a diferencia de las anteriores) no es ya lo que producimos sino lo que hacemos. Y que los servicios son los protagonistas, pero no solo por su exportación -que se multiplicó por 12 desde 1980- sino por su mera producción -según UNCTAD el 46% del valor agregado en el comercio de mercancías físicas que se produce en el mundo está explicado por la incorporación de servicios en los bienes dentro de un mismo país-.

Ya todo es parte de un sistema (inversión emisiva y receptiva, comercio de bienes y servicios, alianzas estratégicas entre empresas integradas en procesos transfronterizos). El trabajo en sí se vuelve internacional y la competitividad ya es primordialmente una necesidad de las personas (y, luego, de las empresas en las que actúan) y no meramente de países.

Mientras, además, lo que se globaliza no es solo la economía sino la cultura, los movimientos y las prácticas. Esto explica que mientras el comercio de bienes físicos creció una vez (se duplicó) en un decenio, el flujo mundial de datos que abastece la producción creció 45 veces en ese lapso.

Pues ante este nuevo panorama es bueno advertir que en Argentina estamos algo atrasados. Al parecer no ingresamos con intensidad en las globalizaciones anteriores ya que las exportaciones mundiales de bienes y servicios (23 billones de dólares) representan 28% del producto planetario pero nuestras exportaciones explican 16% del nuestro y somos el país de Sudamérica con menor evolución en exportaciones desde que comenzó el siglo XXI, excluida Venezuela. Y además nuestro acervo de inversión extranjera directa (unos 100.000 millones de dólares) equivale solo al 15% del de Brasil, y es menor que el de México, Chile, Colombia, Panamá y Perú; mientras la emisión de inversión extranjera argentina al exterior es muy menor a la de Chile, Brasil, México o Colombia.

Pero como esta nueva globalización es de personas, aun sin moverse de su tierra, tenemos mucho pendiente en la educación y la instrucción. En el último índice del WEF, la mayor fortaleza argentina es su capital humano, y en habilidades de las personas el lugar en el ranking que nos toca es el 51ro (entre 140); pero en Argentina solo el 19% de los jóvenes adultos tienen un título terciario mientras un estudio de la OCDE muestra que a nivel global el porcentaje es 42% -y nos superan en esta materia Chile, (30%), Colombia (27%), Costa Rica (28%) y México (21%)-. A la vez, en Argentina se gradúan 31 universitarios por cada 10.000 habitantes por año, mientras en Brasil lo hacen 44 y en Chile y Colombia 61.

La inserción internacional, pues, ya no será externa sino que comienza en casa. Y exigirá además de comercio e inversiones internacionales, a personas globales.

Conviene ir preparándose.

Fuente: Clarín, 19/02/19.

______________________________________________________________________________

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

______________________________________________________________________________

.

.

agosto 22, 2017

Por Jorge Castro.

Valiente. Merkel incorporó 1,2 millones de refugiados al trabajo alemán.

.

Lo hizo sobre todo en la industria automotriz y en la de componentes electrónicos así como en la de maquinaria pesada de alta tecnología. El objetivo de este éxodo estructural fue aprovechar las ventajas comparativas surgidas de los menores costos laborales de esa región (1/3 o 1/5 de los alemanes). Europa del Este (Polonia, Hungría, República Checa) ocupa en relación a Alemania un papel similar en la economía mundial al que tienen Canadá y México respecto a EE.UU.

Lo hizo sobre todo en la industria automotriz y en la de componentes electrónicos así como en la de maquinaria pesada de alta tecnología. El objetivo de este éxodo estructural fue aprovechar las ventajas comparativas surgidas de los menores costos laborales de esa región (1/3 o 1/5 de los alemanes). Europa del Este (Polonia, Hungría, República Checa) ocupa en relación a Alemania un papel similar en la economía mundial al que tienen Canadá y México respecto a EE.UU.

El dato característico de la producción manufacturera alemana es que es la mayor del mundo referida al producto (25% del PBI). En el proceso de globalización (1991/2008), Alemania ha sido la única potencia manufacturera que no ha experimentado un agudo proceso de desindustrialización como el que sufrió EE.UU. y el resto de Europa. Por el contrario, experimentó un extraordinario impulso hiperindustrializador.

Como parte del mismo movimiento geopolítico hacia el Este, la República Federal desató un proceso doméstico de reducción de los costos laborales (aumento por debajo de la productividad), a través de las reformas Hartz dispuestas por el gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder (1998/2005).

A partir de allí, Alemania comenzó a exportar productos cada vez más competitivos fuera de Europa y orientó estratégicamente las ventas hacia los grandes mercados emergentes de Asia (China e India en primer lugar).

El siguiente paso consistió en el traslado de las líneas de producción – ante todo automotrices – hacia los países asiáticos. Volkswagen, la mayor empresa automotriz del mundo, produce y vende hoy en China más vehículos que en Europa.

Desde entonces, las exportaciones automotrices a la República Popular se han multiplicado en valor 18 veces, mientras que las ventas de maquinaria pesada de alta tecnología a India crecieron por un múltiplo de 8.

Por eso, en los 7 años previos a la crisis financiera internacional 2008/2009, las exportaciones de Alemania Federal crecieron 76%, 20 puntos por encima del mejor desempeño del resto de Europa (Holanda).

El resultado de esta proeza exportadora fue que Alemania obtuvo el mayor superávit de cuenta corriente del mundo en 2016 (US$297.000 millones), más de 8% del producto, y por encima de China en términos absolutos. El Deutsche Bank prevé que la RFA duplicaría el superávit de cuenta corriente en los próximos 20 años, debido a la superior productividad de sus exportaciones manufactureras.

Toda la transformación (reducción de costos) y el notable crecimiento de las exportaciones alemanas tienen un carácter estructural: se produjeron por el lado de la oferta, no de la demanda. Este extraordinario proceso de expansión de la productividad ocurrió antes de 2008, tras haber absorbido y reestructurado a la antigua Alemania del Este (RDA), con un costo de transferencias verdaderamente asombroso que alcanzó a US$1,5 billones a contar de 1990 (reunificación alemana).

Este proceso de ajuste y reestructuración de un país de 16 millones de habitantes exigió la eliminación de más de 8.000 compañías industriales, con una planta de 4,1 millones de trabajadores, en un plazo de 15 años. El sistema industrial de la RDA era obsoleto en términos tecnológicos, altamente contaminante y completamente incapaz de crear valor.

La tasa de desocupación de Alemania alcanzó a 4,3% en 2016 (1/3 del promedio europeo), en tanto que sus exportaciones treparon a US$1,3 billones (+50% del PBI) y representaron 9% de las ventas globales. Las exportaciones manufactureras alemanas son las segundas del mundo después de las chinas.

La última muestra de esta especial capacidad alemana para innovar y ajustarse a lo nuevo fue la decisión de la canciller Angela Merkel –tomada con el pleno respaldo de la opinión pública– de incorporar a su fuerza de trabajo más de 1,2 millones de refugiados sirios, revirtiendo así, en un sentido ascendente, la curva particularmente negativa de su población, debido al proceso de envejecimiento generalizado, que es el segundo mayor del mundo después de Japón.

La fuerza de trabajo de la RFA pierde 350.000 trabajadores por año, lo que significa que contará con 1,8 millones de trabajadores menos en 2030, que serían 3,9 millones de operarios que desaparecerían en 2050 por el efecto combinado de la biología y el envejecimiento poblacional.

Alemania es uno de los grandes pueblos de la historia, cuyos infortunios son a la medida de su grandeza, y para él, el destino no es lo irreversible necesariamente.

Fuente: Clarín, 20/08/17.

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.

abril 18, 2017

El encuentro Donald Trump / Xi Jinping en Palm Beach concluyó el 6/7 de abril con un acuerdo completo entre las dos superpotencias que fija el rumbo de los acontecimientos mundiales en los próximos 10 ó 15 años.

El encuentro Donald Trump / Xi Jinping en Palm Beach concluyó el 6/7 de abril con un acuerdo completo entre las dos superpotencias que fija el rumbo de los acontecimientos mundiales en los próximos 10 ó 15 años.

La posición norteamericana fue que el superávit comercial chino (US$340.000 millones, 2/3 del intercambio bilateral de US$ 560.000 millones en 2016), es “inaceptable”. La parte china coincidió con esta apreciación y agregó que ese desequilibrio le acarrea profundos trastornos macroeconómicos, sobre todo en la oferta monetaria y el alto nivel potencial de inflación. Frente a esto, Xi Jinping propuso un “Plan de 100 días” para reequilibrar el comercio bilateral.

El programa está centrado en el aumento de las exportaciones estadounidenses al mercado chino. Iría acompañado por una multiplicación de las inversiones de las transnacionales estadounidenses en sectores hasta ahora vedados de la República Popular (telecomunicaciones, mercados bursátiles, transporte, energía, finanzas).

También crecerían en forma inmediata las importaciones chinas de productos de EE.UU, y se intensificarían las inversiones de las compañías de la República Popular en el sector manufacturero estadounidense. China fue el año pasado el principal inversor extranjero en EE.UU (US$46.000 millones).

Reducir el superávit comercial chino implica disminuir su tasa de ahorro doméstico (48% del PBI) y aumentar el consumo individual.

Trump lanzaría este año un plan de infraestructura de US$1 billón hasta 2020, para actualizar la interconexión física norteamericana, que tiene un retraso de más de 20 años. Esto sucede cuando prácticamente no existen bienes públicos globales, salvo la “Ruta de la Seda”, cinturón de infraestructura de alta tecnología que conectaría a China con Europa Occidental a través de Asia Central y Rusia.

En la “Ruta de la Seda” se invirtieron más de US$60.000 millones en los últimos 3 años y completar el proyecto requeriría US$8 billones.

China se propone participar del plan de infraestructura norteamericano, con una inversión que abarcaría hasta 20% de lo presupuestado (aproximadamente US$200.000 millones). Lo puede hacer porque se ha convertido en la principal fuente de capitales del mundo. Las inversiones norteamericanas adquirirían un carácter cualitativo distinto si acceden, como ofreció Xi Jinping, a los mercados bursátiles chinos, que son los mayores del mundo y están todavía desconectados del sistema mundial.

El stock de capital de estos mercados asciende a 41% del PBI (US$4,6 billones), y el objetivo chino es que adquieran los niveles norteamericanos, donde alcanzan –Wall Street mediante– a 243% del producto.

Wilbur Ross, secretario de Comercio y mano derecha de Trump en esta negociación, dijo que la propuesta china constituye “… un cambio oceánico” en la relación entre los dos países.

El 6/7 de abril comenzó una nueva fase de la globalización, más inclusiva e innovadora que la de los últimos 40 años. Notoriamente, la iniciativa está en manos de China. Revela que es el nuevo eje del proceso de acumulación global y lidera el desarrollo capitalista del siglo XXI.

EE.UU ha sido el gran perdedor del proceso de globalización. En este período, especialmente a partir de 2001 (ingreso de China a la OMC) experimentó una ruinosa desindustrialización, con una alta pérdida de puestos de trabajo de baja calificación, una extrema acentuación de la desigualdad social y la quiebra material del “Sueño Americano”.

“La globalización es una espada de doble filo”, dijo Xi Jinping en Davos, que intensifica la integración del sistema, pero destruye a amplios sectores sociales. Atrás quedó la unipolaridad hegemónica de EE.UU, agotada con el colapso de Lehman Bross. en septiembre de 2008. Lo que viene se sustenta en el pleno despliegue de la nueva revolución industrial. “La política es el arte de conducir lo inevitable”, dice De Gaulle.

Fuente: Clarín, 16/04/17.

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.

noviembre 20, 2016

Por Jorge Castro.

El triunfo de Trump el 8 de noviembre está directamente vinculado al hecho de que una fase de la globalización ha terminado, y la que viene – que tiene sólo dos protagonistas, Estados Unidos y China –, recién comienza a esbozar sus trazos fundamentales.

El triunfo de Trump el 8 de noviembre está directamente vinculado al hecho de que una fase de la globalización ha terminado, y la que viene – que tiene sólo dos protagonistas, Estados Unidos y China –, recién comienza a esbozar sus trazos fundamentales.

A partir de 1980, las tecnologías del procesamiento de la información (IT) modificaron radicalmente el costo de las transmisiones – cayeron 20% por año –; y al permitir tomar decisiones estratégicas en tiempo real a escala global, impulsaron el surgimiento de las cadenas globales de producción, núcleo estructural de la globalización capitalista del siglo XXI.

Esta vía abrió a los países asiáticos el proceso de industrialización, ante todo a China; y este desarrollo industrial, impulsado por la inversión de las empresas transnacionales (ETN), rápidamente tuvo un impacto exportador (producción fragmentada + alto porcentaje de insumos importados por unidad de producto).

La combinación de tecnología de punta y los costos laborales más bajos del sistema, otorgó a la producción asiática una competitividad excepcional, y los niveles de rentabilidad más elevados de la historia del capitalismo.

El resultado fue el traslado de la industria trabajo-intensiva de los países avanzados a los emergentes; y esto coincidió con la mudanza que las ETN realizaron a China de su conocimiento más avanzado (gerenciamiento, marketing, diseño, know-how).

Así comenzó a aumentar la escala del valor agregado y la complejidad tecnológica de las exportaciones chinas, mientras surgía una diferencia de productividad de 9 a 1 entre el sector exportador y la industria nacional.

El punto de inflexión en la industrialización asiática – salto cualitativo – se produjo al incorporarse China a la OMC (2001). La fórmula alta tecnología/fuerza de trabajo china adquirió un carácter explosivo. Las exportaciones de la República Popular se duplicaron en valor cada 4 años (+30% anual) y 40% de sus colocaciones en el exterior fueron equipos de capital intensivos en conocimiento.

De esta forma se desplegó la convergencia estructural (alza de la productividad + auge del ingreso per cápita) del capitalismo chino sobre el norteamericano. En este período (2001-2009), China creció 11% anual, el PBI per cápita trepó 9% por año y la productividad se incrementó a un ritmo de 9,2% anual.

El superávit de cuenta corriente chino se transformó en esta etapa en el primero del mundo (11% del PBI/U$S 380.000 millones en 2007), y las reservas treparon a U$S 3,4 billones, triplicando al siguiente en orden de importancia, que es Japón con U$S 1,2 billones.

La convergencia estructural de China se completó en 2009. Coincidió con la crisis financiera internacional de 2008. Allí se produjo el traslado definitivo del eje de la acumulación global del mundo avanzado al emergente (China a la cabeza constituida en categoría propia), y cambió la historia del mundo.

La convergencia estructural de China se completó en 2009. Coincidió con la crisis financiera internacional de 2008. Allí se produjo el traslado definitivo del eje de la acumulación global del mundo avanzado al emergente (China a la cabeza constituida en categoría propia), y cambió la historia del mundo.

La contrapartida fue que EE. UU. se sumergió en un ruinoso proceso de desindustrialización, con la desaparición virtual de su industria trabajo-intensiva, sumada a la pérdida de 2,6 millones de puestos de trabajo manufactureros y a la emigración – fundamentalmente a México – de gran parte de la industria automovilística.

Ahora surge un nuevo sistema de producción global completamente horizontalizado, donde se compite sólo a través de la innovación y el capital es básicamente intelectual (inteligencia colectiva), mientras que los equipos de producción se vuelcan a la robotización.

Los únicos dos protagonistas – por ahora – del nuevo mecanismo de acumulación se han volcado en esta etapa de transición a una “fase nacional” para procesarlo. Uno lo hace con el liderazgo de Xi Jinping y el otro con Donald Trump.

El 8 de noviembre quizás tenga un significado histórico semejante al de China en la OMC, sólo que a una escala mayor, propia del gigante estadounidense.

Fuente: Clarín, 20/11/16.

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.

noviembre 19, 2016

Por Enrique Szewach.

El New Yorker definió al Presidente electo de los Estados Unidos como “un hombre hueco”.

En realidad, marcaba la frustración y, a su vez, el desprecio que los intelectuales y la elite política gobernante tienen no sólo por Trump, si no por quienes lo votaron.

Aun con el riesgo de simplificar demasiado, lo que está detrás del triunfo de Trump y no sólo del triunfo de Trump, es un severo cuestionamiento a la globalización, un desafío al “hombre de Davos”.

Aun con el riesgo de simplificar demasiado, lo que está detrás del triunfo de Trump y no sólo del triunfo de Trump, es un severo cuestionamiento a la globalización, un desafío al “hombre de Davos”.

La elección de Trump retoma la alianza “conservadora-popular”, que había dejado el poder con las administraciones demócratas, que se habían aggiornado con predominio de las “clases medias tecnológicas y supereducadas” y los nuevos ricos del Sillicon Valley, financiados por Wall Street.

En otras palabras, Trump representa la idea de que la globalización es, básicamente, trabajo barato chino y de otras regiones, para desplazar mano de obra no calificada al resto del mundo.

Con manipulaciones de la moneda y artimañas comerciales para “abusarse” del mercado norteamericano (o los mercados internos occidentales).

La “nueva alianza”, entonces, en USA es la de los “ricos tradicionales” y la clase obrera que perdió el paraíso a manos de los nuevos ricos y de los trabajadores pobres del resto del mundo.

Lo que aparece cuestionado es el “programa” del Sillicon Valley: trabajo high tech y alto valor agregado en USA, y el trabajo “bruto” afuera.

Esto requería, en el corto plazo, compensar a los perdedores, con crédito, subsidios, etc.

La crisis financiera del 2008 puso una piedra en el camino en este programa, y la administración Obama pudo salir de la crisis, e imponer un programa de salud, pero fue incapaz de encontrarles, si lo hay, un lugar digno a los perdedores de la globalización. Reinsertarlos con educación y capacitación.

Esto divide a la sociedad norteamericana, como, dicho sea de paso, al resto de las sociedades del mundo occidental, entre los ganadores con la globalización, y los perdedores de corto plazo.

En general, casi por casualidad, esa división es “mitad y mitad”, por eso está resultando tan difícil predecir el resultado de cada elección y por eso las “grietas” se dan en todos lados, cada una a su manera.

Y por eso es más difícil «apostar» por un resultado electoral, en la Argentina, en España, en el Reino Unido, en Perú, o en Estados Unidos.

En muchos países, la “solución” ha sido subsidios y gasto público improductivo, crédito al consumo, y fiesta populista. Burócratas administrando una transición permanente. Pero esto no soluciona el problema, lo posterga, y cuando se agotan los recursos, viene la crisis.

Trump aglutina a los perdedores del modelo Davos.

Tanto desde el mundo del capital, como desde el mundo del trabajo.

Su objetivo es revertir la globalización así entendida.

Recuperar capitales y trabajo de baja calificación para los norteamericanos, protegiéndolos contra el trabajo barato chino o mexicano. Lanzar un ambicioso programa de infraestructura para devolverle competitividad a la economía norteamericana. Bajar alícuotas del impuesto a las ganancias. Denunciar los acuerdos comerciales que “entregan” el mercado interno estadounidense.

Atacar, en síntesis, el esquema de los tecnólogos del Sillicon Valley, y de los intelectuales “davosianos” newyorkinos que lo desprecian y lo consideran hueco.

Este nuevo escenario, más allá de lo que finalmente se implemente, o de sus dudosos resultados, es un gran desafío para la Argentina.

Justo ahora que íbamos hacia Davos, Davos se aleja.

Pero para la Argentina, no hay alternativa a la globalización.

Un país al que le “sobran” alimentos y, potencialmente, energía, con mano de obra de alto costo, y un mercado interno muy pequeño, sólo puede crecer abriéndose al mundo, atrayendo capital y tecnología de punta.

Ello implica que ahora habrá que hacer más rápido y más eficientemente, lo que se iba a hacer de todas maneras.

Inversión en infraestructura pro competitiva, y social. Reforma impositiva para bajar impuestos, y reforma del gasto para que esos impuestos alcancen y se baje el déficit más rápido. Y una reconversión inteligente de los perdedores.

Todo esto, antes que se recomponga la alianza proteccionista que nos mantiene estancados desde hace décadas e interrumpa el proceso.

Curiosamente, el triunfo de Trump ha puesto a la administración de Cambiemos en un lugar inesperado: La defensa de la globalización, desde un confín lejano, muy lejano a Davos.

Fuente: La Nación, 19/11/16.

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.