¿Qué es el doxxing?

septiembre 24, 2020

El ‘doxxing’ o el nuevo peligro que amenaza a las democracias

¿Cuáles son los nuevos riesgos para los Estados y los sistemas electorales? ¿Quién está detrás de estos ataques? Intentamos poner algo de luz a estas y otras cuestiones

Por Gonzalo de Diego Ramos.

Las dudas sobre las pasadas elecciones americanas (2016), el espionaje entre países, los ataques a las instituciones públicas… Las primeras páginas de la prensa diaria anuncian abiertamente que la democracia está seriamente amenazada, pero aunque se habla mucho sobre filtraciones, noticias falsas, trampas electorales y ciberataques la confusión entre la población ante estos nuevos riesgos es continua.

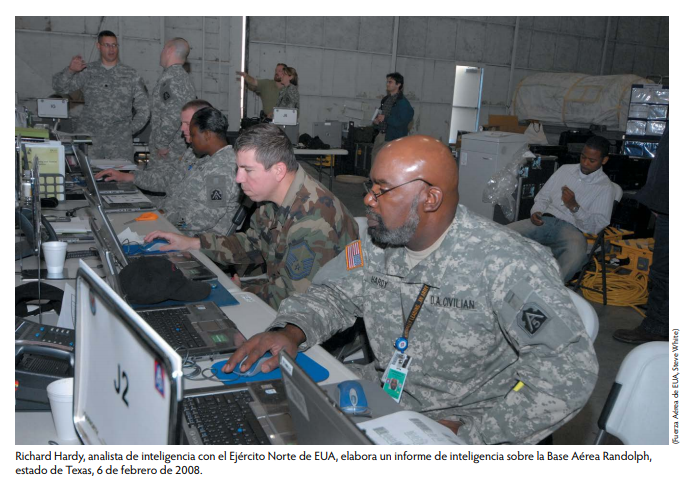

Para entender un poco mejor todo lo que está en juego, hablamos con varios expertos en inteligencia militar y seguridad informática acerca de cómo se interfiere a través de las nuevas tecnologías en la vida política, los recuentos electorales y la defensa de los Estados.

Doxxing y filtraciones

El doxxing es la recopilación de datos confidenciales con el fin de realizar una divulgación maliciosa de información, de forma calculada, para hacer daño a un grupo político o desestabilizar un país. Los casos más recientes han afectado a personalidades como Hillary Clinton.

No es necesario ser un genio. Es complicado romper los sistemas de seguridad, pero para hacer daño cualquiera vale

La pregunta es inmediata: ¿la ignorancia de quienes nos gobiernan, respecto al uso de las nuevas tecnologías, puede poner en riesgo la seguridad del resto de ciudadanos?

Con motivo de una nueva edición del Postgrado en Inteligencia Económica y Seguridad de la Universidad Pontificia de Comillas ICADE, los organizadores presentan en dicha universidad la conferencia ‘Política y ciberseguridad: ¿están las democracias en peligro?’. Entre los ponentes se encuentra Antonio Ramos, Profesor de Seguridad Informática y presentador de programas de televisión sobre hacking. Según este experto: “Los políticos tienen los asesores necesarios para generar unos protocolos seguros de comunicación capaces de proteger información sensible. Existe, sin embargo, una falta de conciencia generalizada en este mundo digital que hemos puesto en pie en los últimos veinte años. Esto sucede también con los políticos y con los grandes empresarios”.

Otro de los invitados a este encuentro es el Teniente Coronel Ignacio del Corral, Profesor titular del Departamento de Inteligencia y Seguridad de la Escuela de Guerra de Ejército. El militar cuenta una anécdota referida al expresidente Barack Obama y a las medidas que se toman por parte de sus consejeros: “A la pregunta de un niño de por qué no llevaba un iPhone, contestó que su asesor le obligaba a llevar un artilugio un poco antediluviano ya que cuanto más sofisticados son los teléfonos más vulnerables resultan”.

Las frases que se tuitean llevan su ‘veneno implícito’, no son declaraciones espontáneas, hay departamentos que los piensan

Se ha defendido a capa y espada que algunas filtraciones, como las que se han dado desde páginas como Wikileaks son buenas para la democracia, ya que revelan aquello que permanece oculto para la ciudadanía. El ex Ministro de Defensa Eduardo Serra, quien participa también en la conferencia, matiza dicho lugar común: “Tradicionalmente era bueno que al ‘Poder’, con mayúscula y en singular, se le pusieran límites. Al fin y al cabo esa era una de las finalidades del Estado de Derecho. Conforme se va imponiendo la globalización, el signo se invierte: yo no querría que se descubrieran debilidades de nuestro Estado, sobre todo si ya no hablamos del ‘Poder’ en mayúscula y en singular, sino de los poderes. Si todos los poderes están en liza yo no quiero debilitar el mío. Hace 50 años no había problema: vigile usted al Estado. Pero ahora, hay que tener en cuenta que ese organismo le está protegiendo y una debilidad de su Estado es una debilidad suya”.

¿Por qué se producen estas filtraciones? ¿Qué objetivo persiguen? “Las filtraciones de información son interesadas. Los sistemas son seguros, mucho más de lo que la gente se imagina. Detrás hay Estados que se benefician directa o indirectamente de esa información”, aclara Ignacio del Corral, quien señala que para perpetrar estos ‘leaks, “no es necesario ser un genio. Los casos más sonados, como los de Edward Snowden o el soldado Bradley Manning, lo demuestran. Es complicado romper los sistemas de seguridad, pero para hacer daño vale cualquiera. No hace falta que haya una superestructura detrás”.

Propaganda y difusión de noticias falsas

Hoy en día es fácil fabricar páginas web aparentemente inocuas que albergan informaciones engañosas y con fines oscuros. Disfrazadas de noticias, esta propaganda consigue una difusión sorprendente a través de las redes sociales, además de otros canales.

¿Cómo se elaboran? “Se preparan como cualquier otra campaña con su programa, sus procedimientos y sus técnicas. Se da una planificación psicológica, de influencia… Tienen sus análisis de producto y de difusión. En ellas se elige a una audiencia y se delimitan incluso los objetivos que se quieren conseguir”, aclara Ignacio del Corral. Antonio Ramos profundiza en los detalles: “ Aquí hay expertos en varios campos como neurociencia o diseño. Las frases que se tuitean llevan su ‘veneno implícito’, no se trata de declaraciones espontáneas, hay departamentos que piensan estos mensajes, los estructuran y aplican todas estas técnicas agresivas”.

¿Pueden vigilar los auditores un sistema de votación digital que ni siquiera entienden?

Nuevamente, la duda que inquieta a muchos es quién maneja estas campañas: “Es difícil saber exactamente quiénes son. Hay que entenderlo como un conglomerado de intereses, con unos actores que lo ejecutan. Cuando mencionamos términos tan difusos como Estados, puede haber muchas cosas detrás, desde los intereses nacionales a las presiones de los ‘lobbies’ de grandes empresas. El ataque puede estar materializado después por determinadas instituciones, personas o incluso empresas. Una cosa es el ejecutor, otra quién lo dirige y otra quién lo planea. Hay mucha gente implicada y coordinada”, aclara Ignacio del Corral.

Sistemas electorales

Este va a ser un año capital en lo que respecta a posibles cambios de gobierno. La Unión Europea se juega mucho en las elecciones que se celebrarán en 2017 en países que han sido el corazón del continente, como Holanda, Francia y Alemania. Las principales preocupaciones se dirigen a algo tan simple como si las máquinas de votación electrónicas son realmente seguras.

Holanda ha dicho no a los sistemas digitales y contará los votos manualmente. Las opiniones de los expertos son contradictorias respecto a si es necesario modernizar el método de recuento. La duda que todos tenemos la expresa muy bien Eduardo Serra: «El sistema de votación electrónica es más rápido, más sencillo y más cómodo. Pero qué prefiere usted, ¿una elección sencilla, aunque pueda resultar falsa, o una más compleja que sea segura?».

Voy más allá: es bueno que nos ataquen. Los países que no son atacados no tienen nada interesante

“Las máquinas electorales son más seguras que las papeletas. Todo es vulnerable, la papeleta también, todo tiene su grado. Se puede poner un nivel de seguridad muy alto, si bien nunca será del 100%, pero cuantos más cortafuegos haya, más difícil va a ser interferir en las votaciones. Yo creo que es más seguro e infinitamente más rápido. Manipular el sistema de elecciones de un país europeo no está al alcance de cualquiera”, asevera Ignacio del Corral.

El especialista en hacking Antonio Ramos no comparte este punto de vista: “Por sentido común, yo utilizaría aquel sistema en el que más se puede confiar en el momento presente, y a día de hoy, el más seguro es la elección en el colegio electoral. ¿Pueden vigilar los auditores un sistema de votación digital que ni siquiera entienden? No hay que olvidar que el software puede ser manipulado tanto desde fuera como desde dentro, es decir, desde quien fabrica el sistema. ¿Quién me garantiza a mí que la empresa que produce esta tecnología dispone de las medidas reales para hacer su producto más fiable que el sistema electoral tradicional? Cualquier trabajador (igual que sucede en la banca con los fraudes internos) en un momento dado puede ser influenciado para tirar algunas líneas de código de más”.

Defensa y seguridad nacional

Ya en el año 2013 importantes expertos en ciberseguridad plantearon abiertamente que los ciberataques y el ciberespionaje habían suplantado al terrorismo como principal amenaza para las naciones. Declara Eduardo Serra: «El que no sea consciente de que hay centenares de miles de personas intentando penetrar en nuestros sistemas informáticos peca de ingenuo».

Las luchas de poder ya no se dan sólo en los territorios. Cuenta Ignacio del Corral: “El ciberespacio es eso mismo, un espacio más donde se interactúa, y ahí existen conflictos. Se trata de actos diplomáticamente hostiles. El problema es que es muy difícil después demostrar quién ha hecho qué, seguir los rastros, etc. Estamos en un mundo que no es físico donde no puedes decir ‘esto ha ocurrido en tal sitio y a tal hora’, esto es información, ceros y unos en cantidades ingentes”.

Contra un ciberataque planificado por comandos especializados, es decir, un acto de guerra, no estamos preparados

Como demostró una de las filtraciones publicadas por Wikileaks en la que se demostraba que los servicios secretos de Estados Unidos habían espiado a Angela Merkel, las naciones están utilizando continuamente el ciberespacio para atacarse mutuamente. Señala del Corral: “Tenemos que vivir con la conciencia de que los ataques van a estar ya siempre presentes. Voy más allá: es bueno que nos ataquen. Los países que no son atacados, que no son vigilados es porque no tienen nada interesante. Hay que tener esta mentalidad”.

De especial relevancia son también los nuevos actores que participan en esta guerra en el ciberespacio. Apunta Serra «Ahora en la doctrina militar lo que se está viendo es que hay actores no estatales, como las organizaciones de narcotraficantes o terroristas, que plantean, sin embargo, amenazas semejantes a las de un tercer estado».

Se ha escrito mucho de los actos de espionaje y contraespionaje entre naciones como Estados Unidos, China, Rusia y Alemania, ¿pero qué ocurre con España?: “Tecnológicamente España está preparada para todos estos riesgos, tenemos una entera estructura dentro de nuestra inteligencia dedicada a los ciberataques. Hay una Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia, mientras que el Centro Nacional de Inteligencia actúa como órgano ejecutor, con el Centro Criptológico Nacional como apoyo. Todos ellos son los encargados de defendernos ante cualquier ataque civil. A nivel militar tenemos el Mando Conjunto de Ciberdefensa. Estamos bastante bien protegidos”.

Si había problemas sin Internet de las cosas, imagínate lo que va a pasar en los próximos años. Lo que puede suceder es imprevisible

Contrasta la anterior opinión de Ignacio del Corral con la de un hacker como Antonio Ramos: “En la versión oficial nos dirán siempre que estamos preparados, pero desde mi punto de vista no es así. Contra un ciberataque planificado por comandos especializados, es decir, un acto de guerra, no estamos preparados. España se ha subido al carro a última hora. Lo importante, por lo menos, es que estamos intentando acortar esa brecha”.

Inquietantes declaraciones considerando que los avances digitales no se detienen, añade Ramos: “Hemos conectado servicios vitales a sistemas digitales que pueden ser atacados desde Internet. El coste de estos ataques es infinitamente más económico que movilizar material militar a una frontera. Cuantos más objetos tienes conectados, los riesgos se disparan. Vamos a pasar a tener decenas de millones de nuevos dispositivos en línea. Si había problemas en un mundo sin Internet de las cosas, imágínate lo que va a pasar en los próximos años. Si los Estados y las industrias no se ponen las pilas, lo que puede suceder es imprevisible”.

Eduardo Serra emplea una particular metáfora para ilustrar la situación: «La historia de la humanidad es la del escudo y de la espada. Se prepara la espada y después el escudo, cuando el escudo aguanta, se fabrica la maza… Ahora mismo estamos en una fase donde el arma electrónica existe y mientras tanto estamos desarrollando el escudo».

Bajando a un nivel más mundano, si la democracia es el poder del pueblo, los ciudadanos también tienen mucho que hacer en materia de ciberseguridad. El Teniente Coronel Ignacio del Corral aconseja: “Hemos pasado de un mundo conectado a un mundo hiperconectado. La gente habla de ciberataques o vigilancia tecnológica, pero no es necesario llegar a esos límites. Las personas tienen que cambiar el chip. Igual que cerramos la puerta con llave también hay que pensar en apagar el wifi cuando salimos de casa, algo que nadie hace”.

Fuente: elconfidencial.com, 2017

Más información:

Rumores y mentiras al estilo Goebbels

Inteligencia y Contrainteligencia empresarial

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

.

.

Inteligencia y Contrainteligencia empresarial

julio 15, 2020

Inteligencia económica y contrainteligencia empresarial, herramientas necesarias para competir

Por Fernando Montoya. 27/11/2019

“Si usted no sabe hacia dónde va, probablemente acabará llegando a cualquier otro lugar.”

Lawrence J. Peter

Entre las democracias desarrolladas y asentadas, como ya apuntaba Barry Buzan, los conflictos militares, sobre todo tras la caída del muro de Berlín, han dejado paso a otro tipo de enfrentamientos más sutiles, más líquidos, más volátiles, más transversales y con toda seguridad, menos visibles para la opinión pública, pero existentes. Nos referimos a amenazas con origen en los mercados en general, ya sean de materias primas, deuda pública, o bursátiles. Clausewitz consideraría a éste nuevo escenario como “la continuidad de la guerra por otros medios”.

de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, AIMCSE

Por otra parte, tengamos en cuenta que la globalización de los mercados, la aparición de las economías emergentes y las crisis económicas soportadas, cada vez con más frecuencia, en mayor o menor medida por las economías más desarrolladas, son algunos de los vectores que vienen impulsando a esta disciplina, la Inteligencia Económica, que, sin ser nueva, está poco aplicada, y que nace como un medio más, como una herramienta ágil para asegurar, nuestras inversiones. En tiempos de crisis, la célebre frase de Winston Churchill, “Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad”, cobra toda su vigencia.

La Inteligencia económica, junto con la prospectiva estratégica aplicada y la tecnología, nos ayudarán a transformar la incertidumbre en certeza, transitando del campo virtual al real.

Tengamos en cuenta también que el espectacular desarrollo de los medios de comunicación nos garantiza el conocimiento de una gran cantidad de datos acumulados en amplísimas bases, de enorme capacidad, pero no su interpretación. La noticia está disponible a los ojos del lector o del espectador, pero son pocos los que entienden lo que está pasando.

El analista de inteligencia económica proporcionará datos precisos, en el momento adecuado, con el fin de favorecer la toma de decisión más adaptada a la necesidad de cada momento. Estudiará la hipótesis más probable y la más peligrosa y propondrá acciones a tomar en cada caso.

Una inversión en el exterior de dimensiones financieras de especial relevancia, requiere un estudio detallado en primer lugar de nuestras propias capacidades como empresa / país y en segundo lugar de nuestros posibles adversarios. Las primeras las conocemos porque es nuestro trabajo diario pero los segundos se resisten a los ojos del observador no especializado.

Sin embargo, la realidad es muy otra: cuántas empresas españolas, sobre todo de tamaño medio, han intentado desarrollarse en otro país y han tenido que abandonar el proyecto tras acumular millones de pérdidas. Desembarcar fuera de las fronteras sin un mínimo de conocimientos de sus factores político, social y económico, suele ser una pérdida de tiempo y de dinero. Conocer cómo es la idiosincrasia del país, actuaciones de su administración y de sus empresarios y la existencia o no de la necesaria seguridad jurídica, garantiza, al menos inicialmente, un buen puesto en la rampa de salida. Se precisa una herramienta, que tras acciones coordinadas de investigación, tratamiento y distribución de la información nos ayude en la toma de decisiones en el ámbito económico. Su conocimiento y perfecta utilización puede garantizarnos la consecución de un contrato y asegurar la vida de una empresa pública o privada; hablamos de la Inteligencia Económica, una disciplina que otros países de nuestro entorno prodigan su empleo desde hace mucho tiempo y al que los empresarios deben de incorporarse de pleno derecho, pero no solos. La cooperación con la Administración debe de conformar un vínculo tan estrecho que les acompañe en su aventura pues estamos hablando de abrir nuevos mercados, mantenerse en ellos y crear riqueza. En definitiva se trata de defender nuestro tejido industrial aunque su centro de gravedad haya sufrido un desplazamiento; defensa de nuestros intereses en el exterior. Desde la perspectiva del Estado podría considerarse a la Inteligencia Económica como una parte muy importante de la Seguridad Nacional y desde el punto de vista empresarial, la inteligencia competitiva, su homónima, como un factor primordial para su desarrollo ordenado y estructurado.

Pero si la información, que abarca desde la mensajería al historial de clientes y proveedores pasando por el elenco de productos y servicios, constituye uno de los mayores activos intangibles de las empresas, su consecuencia inmediata es la necesidad de su protección a ultranza. Sus fugas, en cualquiera de sus dimensiones, pueden acarrear unos problemas a la empresa de tales dimensiones que pueden llegar a denegar su continuidad en el mundo empresarial, con lo que ello significa tanto para la empresa como para sus empleados e incluso para el propio empresariado nacional. Estamos en la fase de la contrainteligencia empresarial.

Definiciones de contrainteligencia hay muchas, pero por adoptar una, la definiremos como: «todas aquellas medidas de carácter pasivo o activo que realiza una empresa pública o privada para evitar las acciones de inteligencia empresarial o del adversario en contra de ellas».

Quizás, a esta definición, habría que añadirle que esas medidas deben de estar enmarcadas en la ley, una ley restrictiva tanto respecto a sus empleados como al exterior. Las primeras se enfrentan al derecho a la intimidad del personal trabajador de la empresa y la exterior debe de estar regida por la ley, universalmente aceptada, aunque no definida en todos sus matices, de buenas prácticas, de la ética corporativa. Por tanto, ni la inteligencia, en cualquiera de sus acepciones, ni la contrainteligencia, deben, ni pueden, confundirse con el espionaje y/o contraespionaje. Eso sería hablar de otras cosas y aquí, en el marco legal vigente, no tienen cabida.

Pero adentrémonos un poco en las entrañas de la contrainteligencia; partamos de, por ejemplo, algunas de sus actividades que nos parecen relevantes:

- De seguridad, que una empresa tratará de conseguir a través de diferentes contramedidas que taponen sus vulnerabilidades y / o debilidades (que previamente habrá tenido que definir) sin obviar el tan abrumador campo de las comunicaciones cuya fuga de información puede poner en serios apuros a la empresa. Así pues, la contrainteligencia deberá de fijar su atención sobre puntos tan claves que, ni son exclusivos ni excluyentes, como: el personal de la empresa, la propia infraestructura de la empresa y sobre su red informática y sus procesos de información (fuga de información sensible).

- De contraespionaje, estudiar a los competidores, sus técnicas y sus medios.

- Decepción, diseminación de noticias falsas y medidas de carácter análogo que lleven a la interpretación errónea de los verdaderos intereses de la empresa.

Si la empresa se mantiene firme en estos rasgos, marcará la diferencia y obtendrá ventaja frente a sus competidores.

Pero, como no puede ser de otra manera, la empresa, como la inteligencia en general, también tiene a su disposición su correspondiente ciclo de inteligencia empresarial que le ayudará a detectar, prevenir y actuar contra cualquier injerencia que pueda perturbar su normal desarrollo competitivo. Un ciclo de inteligencia que, contendrá como mínimo los siguientes pasos y en este orden:

- Definición de los requisitos de protección de la empresa.

- Evaluación de las posibles amenazas de la competencia.

- Evaluación de las propias vulnerabilidades.

- Desarrollo de contramedidas.

- Desarrollo y uso de protecciones.

- Procesar y analizar los datos disponibles.

- Difusión de los resultados a la dirección empresarial.

Lo que no cabe la menor duda es que si bien es cierto que, hoy día, la empresa, se siente amenazada ante agresiones tanto de mercados como desde dentro de su propio tejido empresarial, no lo es menos que también tiene a su disposición herramientas que le ayudan a enfrentarse a ese mundo tan diverso, globalizado, competitivo y cambiante; estamos en presencia de la inteligencia económica y de la contrainteligencia empresarial.

Fuente: interempresas.net

.

.

.

El Teorema de Bayes en el Análisis de Inteligencia

julio 1, 2020

“Bayes ingenuo” en apoyo del análisis de inteligencia

Por José-Miguel Palacios.

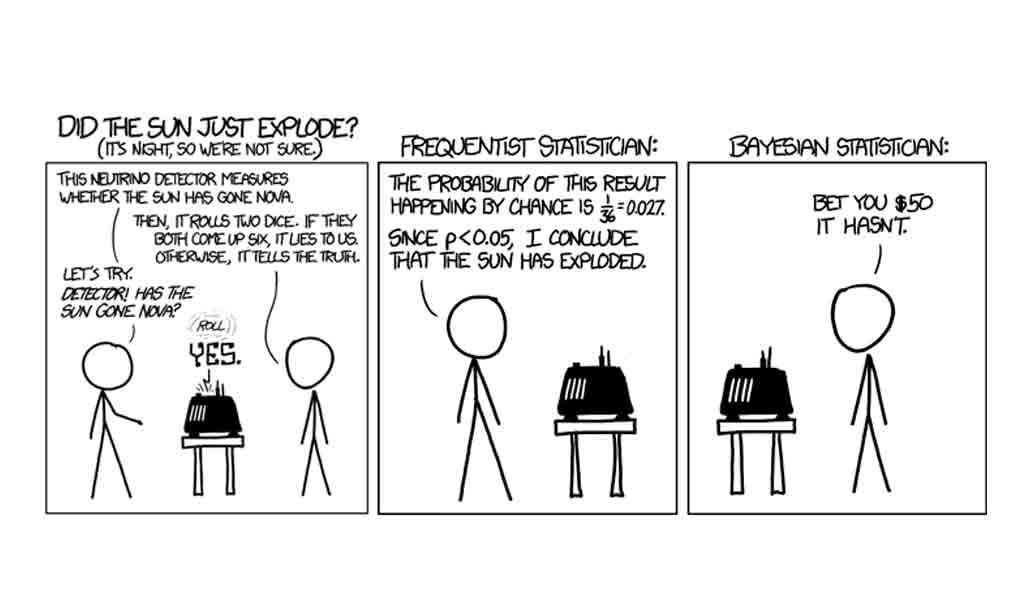

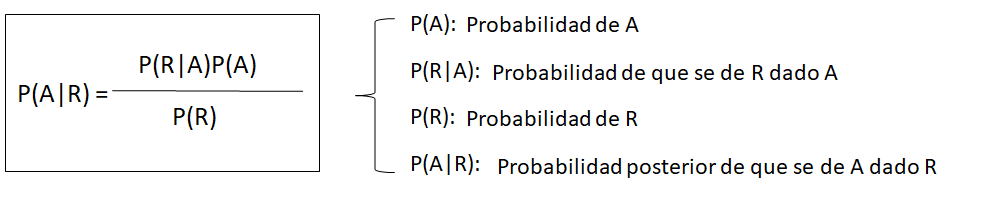

Un interesante artículo de Juan Pablo Somiedo[1], aparecido a finales de 2018, nos recordaba que el teorema de Bayes[2], en su versión más elemental (lo que se suele llamar “Bayes ingenuo”) puede seguir siendo útil en análisis de inteligencia.

El teorema de Bayes en el análisis de inteligencia

Se puede argumentar que todo análisis de inteligencia es bayesiano en su naturaleza. En esencia consiste en obtener unas evidencias iniciales, simples fragmentos de una realidad bastante compleja, para formular después hipótesis explicativas, recolectar más evidencia y verificar cuál de nuestras hipótesis se ajusta mejor a la evidencia disponible. Algo que no es esencialmente distinto de la “lógica bayesiana”, es decir, de ir modificando nuestras valoraciones subjetivas iniciales a medida que vamos recibiendo evidencias más o menos consistentes con ellas.

En las décadas de 1960 y 1970 hubo varios intentos de utilizar directamente el teorema de Bayes para fines de análisis de inteligencia. Algunos de ellos han sido documentados en las publicaciones del Centro para el Estudio de la Inteligencia de la CIA[3]. Los resultados, sin embargo, no llegaron a ser plenamente convincentes. Y una de las razones principales fue que el mundo real resultó ser demasiado complejo para los modelos elementales que deben considerarse al utilizar “Bayes ingenuo”. Y es que estos modelos presuponen la invariabilidad de la situación inicial (oculta a nuestros ojos), así como la independencia absoluto de los sucesos que vamos considerando. Este problema puede resolverse mediante el uso de “redes bayesianas”[4] y los resultados son matemáticamente correctos, aunque aquí el principal problema radica en conseguir modelar correctamente la realidad. Es el enfoque que fue seleccionado para el programa Apollo[5] y otros similares.

A pesar de todo, y con las debidas precauciones, el uso de “Bayes ingenuo” puede ayudarnos en algunos casos a valorar la evidencia de que disponemos. Para que ello sea así, tendríamos que prestar atención a neutralizar las principales debilidades del método. A saber:

a) Deberíamos utilizar únicamente evidencia relativamente “reciente” (algo que, medido en tiempo, puede tener distintos significados dependiendo de los casos). El problema es que Bayes nos da información sobre una situación preexistente y oculta (por ejemplo, la decisión que puede haber adoptado un determinado líder político) fijando nuestra atención en sus manifestaciones visibles. Si la evolución de la situación es bastante lenta (por ejemplo, la soviética durante el brezhnevismo medio y tardío), podemos asumir que no cambia sustancialmente durante años, por lo que el momento de obtención es escasamente relevante para la valoración de la evidencia. En situaciones más dinámicas, como suelen ser la actuales, las posiciones de los líderes se están modificando continuamente como consecuencia de los cambios que se producen en el entorno. Evidencia relativamente antigua puede referirse a una “situación oculta” que ya no es actual. Por ello, deberíamos utilizar solo evidencia bastante nueva y, si la crisis continúa, prescindir de la más antigua en beneficio de otra más reciente.

b) En la medida de lo posible, el conjunto de las hipótesis debería cubrir la totalidad de las posibilidades existentes, y no debería existir ningún solape entre las diferentes hipótesis. En la práctica, este objetivo es casi imposible de alcanzar, aunque cuanto más nos acerquemos a él, más fiables serán los resultados que obtengamos al aplicar “Bayes ingenuo”.

c) Las evidencias (“Sucesos”) deberían ser de un “peso similar” y no estar relacionadas entre sí[6].

En la práctica

Hemos elaborado una hoja de Excel[7], con la esperanza de que pueda ayudar con los cálculos matemáticos que esta técnica requiere. Para rellenarla, seguiremos los siguiente pasos, sugeridos por Jessica McLaughlin[8]:

1) Creamos un conjunto de hipótesis mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas relativas al fenómeno incierto que queremos investigar. Como ya hemos explicado, es, quizá, uno de los pasos más difíciles. En general, resulta complicado imaginar hipótesis que sean por completo mutuamente excluyentes (sin ningún solape entre ellas). Y no lo es menos conseguir que el conjunto de ellas agote todas las posibilidades.

2) Asignamos probabilidades previas (pr.previa, en nuestra hoja de cálculo) a cada una de las hipótesis. La probabilidad previa es nuestra estimación intuitiva de la probabilidad relativa de cada una de las hipótesis. Dado que son mutuamente excluyentes y que cubren todas las posibilidades, la suma de las probabilidades previas debe ser 1. En nuestra tabla, expresamos las probabilidades en tantos por ciento.

3) Ahora debemos ir incorporando los “Sucesos” que nos servirán para valorar las hipótesis. El método reajusta las probabilidades de las hipótesis después de cada suceso, por lo que estos pueden añadirse secuencialmente, según se van produciendo o según tenemos noticia de ellos. Una buena elección de sucesos es muy importante para que el método produzca resultados aceptables. Los sucesos deben tener valor diagnóstico (es decir, deben ser más o menos probables según cuál de las hipótesis es la correcta) y, en lo posible, de un “peso” (importancia) similar.

4) Según incorporamos “Sucesos” a la tabla, les asignamos “verosimilitudes” (“verosim.”, en nuestra hoja de cálculo), relativas a cada una de las hipótesis. Se trata para cada caso de la probabilidad estimada por el analista de que el suceso ocurra, suponiendo que la hipótesis que estamos considerando sea correcta. En la tabla, esta probabilidad la expresamos por un entero entre 0 y 100, siendo 0 la imposibilidad total, y 100 la seguridad completa (de que el suceso se producirá suponiendo que la hipótesis se verifica). Obviamente, la suma de todas las verosimilitudes no tiene por que ser la unidad (100% o, según la notación que utilizamos en nuestra tabla, 100).

La propia tabla recalculará las probabilidades de las hipótesis una vez que hayamos computado cada “Suceso”. En nuestra tabla, podemos encontrar estas probabilidades recalculadas en la columna G (“probab.”).

5) Reiteraremos el proceso según añadimos nuevos sucesos. En nuestra tabla, cada nuevo suceso está representado 10 filas más abajo del anterior. Si agotamos los predefinidos en la tabla, podemos añadir más copiando el último “bloque” diez filas más abajo.

Un ejemplo: Crisis de Crimea, marzo de 2020

El proceso puede verse mucho más claro con la ayuda de un ejemplo. Utilizaremos el de la crisis de Crimea de 2014, en particular las dos semanas que siguieron a la caída del Presidente ucraniano Yanukovich, el 21 de febrero. Hemos rellenado la hoja Excel con una serie de “Sucesos” y el resultado puede encontrarse en la hoja prueba_crimea.xlsx[9]. Se trata, evidentemente, de un supuesto didáctico en el que la elección su “Sucesos” y la determinación de las verosimilitudes están condicionados por el interés en ilustrar algunos de los posibles resultados.

Como vemos, la técnica nos permite calcular en todo momento las probabilidades de las diversas hipótesis, y mantener este cálculo actualizado según vamos recibiendo nueva información. Algunas observaciones interesantes:

- a) A fecha 6 de marzo de 2014, consideraríamos casi seguro (probabilidad del 90%) que la intención rusa sea anexionar la península de Crimea.

- b) Sin embargo, unos días antes (según la tabla) no estaría tan claro. El 1 de marzo la hipótesis de la anexión era ya la más probable (55%), pero aún calculábamos una probabilidad notable (39%) de que los rusos estuvieran intentando crear una república virtualmente independiente sin poner en cuestión (formalmente) las fronteras reconocidas (modelo “Transnistria”).

- c) Tan solo unos días antes, hacia el 25-26 de febrero, la hipótesis más probable era aún que los rusos estuvieran intentando impedir que el nuevo gobierno de Kiev tomara el control efectivo de Crimea (probabilidad del 63-68%).

Con la tabla, podemos fácilmente excluir como sospechoso de desinformación un suceso que hemos aceptado previamente, modificar la verosimilitud de sucesos pasados a la luz de nueva evidencia, o cambiar las probabilidades previas de las que hemos partido. En todos estos casos, la tabla nos recalcula automáticamente todas las probabilidades.

Bayes ingenuo y Análisis de Hipótesis Alternativas (ACH)

En el fondo, la técnica de Bayes ingenuo no es muy diferente del Análisis de Hipótesis Alternativas (ACH) de Heuers. La lógica subyacente es la misma (conocer una realidad oculta gracias al estudio de sus manifestaciones visibles) y la diferencia principal radica en la forma de atacar el problema: mientras Bayes ingenuo calcula las probabilidades relativas, ACH intenta descartar hipótesis por ser inconsistentes con la evidencia.

Para ilustrar mejor las diferencias entre estas dos técnicas, hemos elaborado una matriz (prueba ach_crimea.xlsx[10]) con los sucesos y las hipótesis del ejemplo sobre Crimea. Como sabemos, las diversas variantes de ACH se diferencian entre sí por la manera de contabilizar los resultados. En nuestro caso, marcaremos CC y contaremos 2 puntos cuando el suceso sea altamente consistente con la hipótesis, C (1 punto) cuando sea consistente, I (-1) cuando sea inconsistente y X (rechazo de la hipótesis) cuando sea incompatible. Con estas reglas, hemos llegado a los resultados que a continuación se indican:

a) La hipótesis de la Anexión parece la más probable, aunque seguimos atribuyendo una probabilidad considerable a la hipótesis del Caos. Las dos primeras hipótesis (Evitar el control de Kiev sobre la península y el modelo Transnistria) podrían ser descartadas.

b) Si elimináramos la última fila, es decir, si no tomáramos en consideración el suceso del 6 de marzo, las cuatro hipótesis seguirían siendo verosímiles, con dos de ellas (Anexión y Transnistria) vistas como claramente más probables.

Vemos, pues, que partiendo de una lógica similar, las dos técnicas nos conducen a resultados ligeramente distintos. Y en el proceso podemos apreciar algunos de los inconvenientes que cada una de ellas tiene:

a) En ACH el principal problema es que no siempre resulta fácil encontrar sucesos que desmientan alguna de las hipótesis (“coartadas”) por ser completamente incompatibles con ella. Y, en ocasiones, sucesos muy interesantes pueden ser sospechosos de desinformación.

b) En ausencia de “coartadas”, la puntuación en ACH depende mucho de la metodología de cálculo que se siga. La que hemos elegido es, quizá, excesivamente simple. Otras más complejas pueden resultar difíciles de aplicar (aunque hay programas informáticos que pueden servir de ayuda) y resultar en cierta medida arbitrarias.

c) El problema con Bayes ingenuo es que para muchos analistas no resulta intuitivo. El uso de la hoja Excel ayuda mucho a realizar los cálculos, pero puede oscurecer la lógica que hay detrás de ellos.

A modo de conclusión

a) El Teorema de Bayes no sirve para predecir el futuro, sino que nos ayuda a conocer una realidad pasada o presente que permanece oculta a nuestros ojos. Es obvio que si el Presidente del país X ha decidido invadir el país vecino Y, acabará haciéndolo, de no mediar alguna circunstancia que le haga cambiar de opinión. Pero lo que averiguamos no es el hecho futuro (que invadirá), sino el pasado (que ha tomado la decisión de hacerlo).

b) Bayes ingenuo (como también ACH) es más efectivo cuando se usa para estudiar una situación estable, cuando la evidencia se puede recolectar durante un período de tiempo suficientemente largo sin que la “incógnita” que intentamos resolver cambie apreciablemente. Porque cuando la “incógnita” cambia con relativa rapidez, como suele ser el caso durante las crisis actuales, diferentes observaciones realizadas en momentos distintos pueden ser producto de una “realidad oculta” que se ha modificado, que ya no es la misma. Por eso, si queremos que Bayes ingenuo funcione razonablemente bien con situaciones dinámicas, la recogida de datos debe realizarse en plazos de tiempo relativamente cortos. O debemos descartar los “sucesos” más antiguos, que pueden responder a una “realidad oculta” que ya no es real.

c) Más importante que las dos técnicas que hemos examinado en este post es la “lógica bayesiana” que subyace a ambas. En inteligencia (sobre todo, en inteligencia estratégica) es raro conseguir evidencias directas sobre la realidad que nos interesa. Esa realidad siempre permanece oculta a nuestros ojos y lo que podemos averiguar sobre ella es gracias a sus manifestaciones visibles.

d) Quien quiera ocultar una información valiosa no solo intentará protegerla de intentos directos de acceder a ella, sino que tendrá también en cuenta esas manifestaciones visibles, tan difíciles de ocultar. Y lo hará utilizando desinformación. Este es el principal problema para utilizar Bayes ingenuo (o ACH): distinguir la información correcta de la inexacta y de la desinformacón.

Y es que no resulta nada fácil ser un analista inteligente.

[1] SOMIEDO, J.P. (2018). El análisis bayesiano como piedra angular de la inteligencia de alertas estratégicas. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 4, 1: 161-176. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.7.10. Para una lista de las interesantes aportaciones de Somiedo al estudio de la metodología del análisis de inteligencia, ver https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3971893.

[2] Para una explicación rápida del teorema de Bayes, véase https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Bayes.

[3] Puede verse, por ejemplo, FISK, C.F. (1967). The Sino-Soviet Border Dispute: A Comparison of the Conventional and Bayesian Methods for Intelligence Warning. CIA Center for the Study of Intelligence. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol16no2/html/v16i2a04p_0001.htm (acceso: 08.062020).

[4] Los no familiarizados con las redes bayesianas pueden encontrar una introducción elemental de este concepto en https://es.wikipedia.org/wiki/Red_bayesiana.

[5] Ver STICHA, P., BUEDE, D. & REES, R.L. (2005). APOLLO: An analytical tool for predicting a subject’s decision making. En Proceedings of the 2005 International Conference on Intelligence Analysis. https://cse.sc.edu/~mgv/BNSeminar/ApolloIA05.pdf (acceso: 08.06.2020).

[6] Los que conozcan el histórico concurso de televisión Un, dos, tres, responda otra vez recordarán que una táctica muy eficaz para responder consistía en repetir un “objeto”, alterando alguna de sus características. Por ejemplo, si pedían “muebles que puedan estar en un comedor”, ir diciendo sucesivamente “silla blanca”, “silla negra”, “silla roja”, etc. Esta táctica aplicada a la técnica de “Bayes ingenuo” nos acabaría conduciendo inexorablemente a una hipótesis predeterminada. Claro que sería como hacernos trampas al solitario…

[7] El nombre de la hoja es bayes_excel.xlsx, y puede encontrarse en https://bit.ly/2An58uc.

[8] MCLAUGHLIN, J., & PATÉ-CORNELL, M.E. (2005). A Bayesian approach to Iraq’s nuclear program intelligence analysis: a hypothetical illustration. En 2005 International Conference on Intelligence Analysis. https://analysis.mitre.org/proceedings/Final_Papers_Files/85_Camera_Ready_Paper.pdf (acceso: 27.10.2018). También, MCLAUGHLIN, J. (2005). A Bayesian Updating Model for Intelligence Analysis:A Case Study of Iraq’s Nuclear Weapons Program. Honors Program in International Security Studies Center for International Security and Cooperation Stanford University.

[9] Puede accederse a ella en la siguiente dirección: https://bit.ly/30veoY3.

[10] Puede encontrarse en https://bit.ly/3dUsENL.

Fuente: serviciosdeinteligencia.com, 2020

Algoritmos Naive Bayes: Fundamentos e Implementación

¡Conviértete en un maestro de uno de los algoritmos mas usados en clasificación!

Por Víctor Román.

Victor RomanFollowApr 25, 2019 · 13 min read

Introducción: ¿Qué son los modelos Naive Bayes?

En un sentido amplio, los modelos de Naive Bayes son una clase especial de algoritmos de clasificación de Aprendizaje Automatico, o Machine Learning, tal y como nos referiremos de ahora en adelante. Se basan en una técnica de clasificación estadística llamada “teorema de Bayes”.

Estos modelos son llamados algoritmos “Naive”, o “Inocentes” en español. En ellos se asume que las variables predictoras son independientes entre sí. En otras palabras, que la presencia de una cierta característica en un conjunto de datos no está en absoluto relacionada con la presencia de cualquier otra característica.

Proporcionan una manera fácil de construir modelos con un comportamiento muy bueno debido a su simplicidad.

Lo consiguen proporcionando una forma de calcular la probabilidad ‘posterior’ de que ocurra un cierto evento A, dadas algunas probabilidades de eventos ‘anteriores’.

Ejemplo

Presentaremos los conceptos principales del algoritmo Naive Bayes estudiando un ejemplo.

Consideremos el caso de dos compañeros que trabajan en la misma oficina: Alicia y Bruno. Sabemos que:

- Alicia viene a la oficina 3 días a la semana.

- Bruno viene a la oficina 1 día a la semana.

Esta sería nuestra información “anterior”.

Estamos en la oficina y vemos pasar delante de nosotros a alguien muy rápido, tan rápido que no sabemos si es Alicia o Bruno.

Dada la información que tenemos hasta ahora y asumiendo que solo trabajan 4 días a la semana, las probabilidades de que la persona vista sea Alicia o Bruno, son:

- P(Alicia) = 3/4 = 0.75

- P(Bruno) = 1/4 = 0.25

Cuando vimos a la persona pasar, vimos que él o ella llevaba una chaqueta roja. También sabemos lo siguiente:

- Alicia viste de rojo 2 veces a la semana.

- Bruno viste de rojo 3 veces a la semana.

Así que, para cada semana de trabajo, que tiene cinco días, podemos inferir lo siguiente:

- La probabilidad de que Alicia vista de rojo es → P(Rojo|Alicia) = 2/5 = 0.4

- La probabilidad de que Bruno vista de rojo → P(Rojo|Bruno) = 3/5 = 0.6

Entonces, con esta información, ¿a quién vimos pasar? (en forma de probabilidad)

Esta nueva probabilidad será la información ‘posterior’.

Inicialmente conocíamos las probabilidades P(Alicia) y P(Bruno), y después inferíamos las probabilidades de P(rojo|Alicia) y P(rojo|Bruno).

De forma que las probabilidades reales son:

Formalmente, el gráfico previo sería:

Algoritmo Naive Bayes Supervisado

A continuación se listan los pasos que hay que realizar para poder utilizar el algoritmo Naive Bayes en problemas de clasificación como el mostrado en el apartado anterior.

- Convertir el conjunto de datos en una tabla de frecuencias.

- Crear una tabla de probabilidad calculando las correspondientes a que ocurran los diversos eventos.

- La ecuación Naive Bayes se usa para calcular la probabilidad posterior de cada clase.

- La clase con la probabilidad posterior más alta es el resultado de la predicción.

Puntos fuertes y débiles de Naive Bayes

Los puntos fuertes principales son:

- Un manera fácil y rápida de predecir clases, para problemas de clasificación binarios y multiclase.

- En los casos en que sea apropiada una presunción de independencia, el algoritmo se comporta mejor que otros modelos de clasificación, incluso con menos datos de entrenamiento.

- El desacoplamiento de las distribuciones de características condicionales de clase significan que cada distribución puede ser estimada independientemente como si tuviera una sola dimensión. Esto ayuda con problemas derivados de la dimensionalidad y mejora el rendimiento.

Los puntos débiles principales son:

- Aunque son unos clasificadores bastante buenos, los algoritmos Naive Bayes son conocidos por ser pobres estimadores. Por ello, no se deben tomar muy en serio las probabilidades que se obtienen.

- La presunción de independencia Naive muy probablemente no reflejará cómo son los datos en el mundo real.

- Cuando el conjunto de datos de prueba tiene una característica que no ha sido observada en el conjunto de entrenamiento, el modelo le asignará una probabilidad de cero y será inútil realizar predicciones. Uno de los principales métodos para evitar esto, es la técnica de suavizado, siendo la estimación de Laplace una de las más populares.

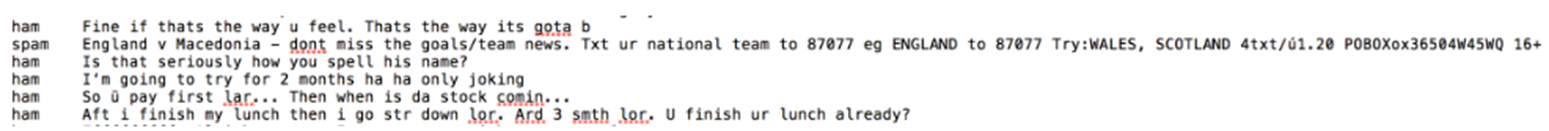

Proyecto de Implementación: Detector de Spam

Actualmente, una de las aplicaciones principales de Machine Learning es la detección de spam. Casi todos los servicios de email más importantes proporcionan un detector de spam que clasifica el spam automáticamente y lo envía al buzón de “correo no deseado”.

En este proyecto, desarrollaremos un modelo Naive Bayes que clasifica los mensajes SMS como spam o no spam (‘ham’ en el proyecto). Se basará en datos de entrenamiento que le proporcionaremos.

Haciendo una investigación previa, encontramos que, normalmente, en los mensajes de spam se cumple lo siguiente:

- Contienen palabras como: ‘gratis’, ‘gana’, ‘ganador’, ‘dinero’ y ‘premio’.

- Tienden a contener palabras escritas con todas las letras mayúsculas y tienden al uso de muchos signos de exclamación.

Esto es un problema de clasificación binaria supervisada, ya que los mensajes son o ‘Spam’ o ‘No spam’ y alimentaremos un conjunto de datos etiquetado para entrenar el modelo.

Visión general

Realizaremos los siguientes pasos:

- Entender el conjunto de datos

- Procesar los datos

- Introducción al “Bag of Words” (BoW) y la implementación en la libreria Sci-kit Learn

- División del conjunto de datos (Dataset) en los grupos de entrenamiento y pruebas

- Aplicar “Bag of Words” (BoW) para procesar nuestro conjunto de datos

- Implementación de Naive Bayes con Sci-kit Learn

- Evaluación del modelo

- Conclusión

Entender el Conjunto de Datos

Utilizaremos un conjunto de datos del repositorio UCI Machine Learning.

Un primer vistazo a los datos:

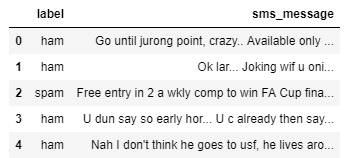

Las columnas no se han nombrado, pero como podemos imaginar al leerlas:

- La primera columna determina la clase del mensaje, o ‘spam’ o ‘ham’ (no spam).

- La segunda columna corresponde al contenido del mensaje

Primero importaremos el conjunto de datos y cambiaremos los nombre de las columnas. Haciendo una exploración previa, también vemos que el conjunto de datos está separado. El separador es ‘\t’.

# Importar la libreria Pandas

import pandas as pd# Dataset de https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/SMS+Spam+Collection

df = pd.read_table('smsspamcollection/SMSSpamCollection',

sep='\t',

names=['label','sms_message'])# Visualización de las 5 primeras filas

df.head()

Preprocesamiento de Datos

Ahora, ya que el Sci-kit learn solo maneja valores numéricos como entradas, convertiremos las etiquetas en variables binarias, 0 representará ‘ham’ y 1 representará ‘spam’.

Para representar la conversión:

# Conversion

df['label'] = df.label.map({'ham':0, 'spam':1})# Visualizar las dimensiones de los datos

df.shape()

Introducción a la Implementación “Bag of Words” (BoW) y Sci-kit Learn

Nuestro conjunto de datos es una gran colección de datos en forma de texto (5572 filas). Como nuestro modelos solo aceptará datos numéricos como entrada, deberíamos procesar mensajes de texto. Aquí es donde “Bag of Words“ entra en juego.

“Bag of Words” es un término usado para especificar los problemas que tiene una colección de datos de texto que necesita ser procesada. La idea es tomar un fragmento de texto y contar la frecuencia de las palabras en el mismo.

BoW trata cada palabra independientemente y el orden es irrelevante.

Podemos convertir un conjunto de documentos en una matriz, siendo cada documento una fila y cada palabra (token) una columna, y los valores correspondientes (fila, columna) son la frecuencia de ocurrencia de cada palabra (token) en el documento.

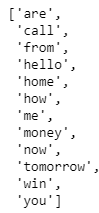

Como ejemplo, si tenemos los siguientes cuatro documentos:

['Hello, how are you!', 'Win money, win from home.', 'Call me now', 'Hello, Call you tomorrow?']

Convertiremos el texto a una matriz de frecuencia de distribución como la siguiente:

Los documentos se numeran en filas, y cada palabra es un nombre de columna, siendo el valor correspondiente la frecuencia de la palabra en el documento.

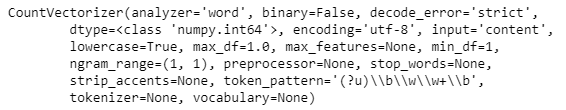

Usaremos el método contador de vectorización de Sci-kit Learn, que funciona de la siguiente manera:

- Fragmenta y valora la cadena (separa la cadena en palabras individuales) y asigna un ID entero a cada fragmento (palabra).

- Cuenta la ocurrencia de cada uno de los fragmentos (palabras) valorados.

- Automáticamente convierte todas las palabras valoradas en minúsculas para no tratar de forma diferente palabras como “el” y “El”.

- También ignora los signos de puntuación para no tratar de forma distinta palabras seguidas de un signo de puntuación de aquellas que no lo poseen (por ejemplo “¡hola!” y “hola”).

- El tercer parámetro a tener en cuenta es el parámetro

stop_words. Este parámetro se refiere a las palabra más comúnmente usadas en el lenguaje. Incluye palabras como “el”, “uno”, “y”, “soy”, etc. Estableciendo el valor de este parámetro por ejemplo enenglish, “CountVectorizer” automáticamente ignorará todas las palabras (de nuestro texto de entrada) que se encuentran en la lista de “stop words” de idioma inglés..

La implementación en Sci-kit Learn sería la siguiente:

# Definir los documentos

documents = ['Hello, how are you!',

'Win money, win from home.',

'Call me now.',

'Hello, Call hello you tomorrow?']# Importar el contador de vectorizacion e inicializarlo

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

count_vector = CountVectorizer()# Visualizar del objeto'count_vector' que es una instancia de 'CountVectorizer()'

print(count_vector)

Para ajustar el conjunto de datos del documento al objeto “CountVectorizer” creado, usaremos el método “fit()”, y conseguiremos la lista de palabras que han sido clasificadas como características usando el método “get_feature_names()”. Este método devuelve nuestros nombres de características para este conjunto de datos, que es el conjunto de palabras que componen nuestro vocabulario para “documentos”.

count_vector.fit(documents)

names = count_vector.get_feature_names()

names

A continuación, queremos crear una matriz cuyas filas serán una de cada cuatro documentos, y las columnas serán cada palabra. El valor correspondiente (fila, columna) será la frecuencia de ocurrencia de esa palabra (en la columna) en un documento particular (en la fila).

Podemos hacer esto usando el método “transform()” y pasando como argumento en el conjunto de datos del documento. El método “transform()” devuelve una matriz de enteros, que se puede convertir en tabla de datos usando “toarray()”.

doc_array = count_vector.transform(documents).toarray()

doc_array

Para hacerlo fácil de entender, nuestro paso siguiente es convertir esta tabla en una estructura de datos y nombrar las columnas adecuadamente.

frequency_matrix = pd.DataFrame(data=doc_array, columns=names)

frequency_matrix

Con esto, hemos implementado con éxito un problema de “BoW” o Bag of Words para un conjunto de datos de documentos que hemos creado.

Un problema potencial que puede surgir al usar este método es el hecho de que si nuestro conjunto de datos de texto es extremadamente grande, habrá ciertos valores que son más comunes que otros simplemente debido a la estructura del propio idioma. Así, por ejemplo, palabras como ‘es’, ‘el’, ‘a’, pronombres, construcciones gramaticales, etc. podrían sesgar nuestra matriz y afectar nuestro análisis.

Para mitigar esto, usaremos el parámetro stop_words de la clase CountVectorizer y estableceremos su valor en inglés.

Dividiendo el Conjunto de Datos en Conjuntos de Entrenamiento y Pruebas

Buscamos dividir nuestros datos para que tengan la siguiente forma:

X_trainson nuestros datos de entrenamiento para la columna ‘sms_message’y_trainson nuestros datos de entrenamiento para la columna ‘label’X_testson nuestros datos de prueba para la columna ‘sms_message’y_testson nuestros datos de prueba para la columna ‘label’. Muestra el número de filas que tenemos en nuestros datos de entrenamiento y pruebas

# Dividir los datos en conjunto de entrenamiento y de test

from sklearn.model_selection import train_test_splitX_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df['sms_message'], df['label'], random_state=1)print('Number of rows in the total set: {}'.format(df.shape[0]))print('Number of rows in the training set: {}'.format(X_train.shape[0]))print('Number of rows in the test set: {}'.format(X_test.shape[0]))

Aplicar BoW para Procesar Nuestros Datos de Pruebas

Ahora que hemos dividido los datos, el próximo objetivo es convertir nuestros datos al formato de la matriz buscada. Para realizar esto, utilizaremos CountVectorizer() como hicimos antes. tenemos que considerar dos casos:

- Primero, tenemos que ajustar nuestros datos de entrenamiento (

X_train) enCountVectorizer()y devolver la matriz. - Sgundo, tenemos que transformar nustros datos de pruebas (

X_test) para devolver la matriz.

Hay que tener en cuenta que X_train son los datos de entrenamiento de nuestro modelo para la columna ‘sms_message’ en nuestro conjunto de datos.

X_test son nuestros datos de prueba para la columna ‘sms_message’, y son los datos que utilizaremos (después de transformarlos en una matriz) para realizar predicciones. Compararemos luego esas predicciones con y_test en un paso posterior.

El código para este segmento está dividido en 2 partes. Primero aprendemos un diccionario de vocabulario para los datos de entrenamiento y luego transformamos los datos en una matriz de documentos; segundo, para los datos de prueba, solo transformamos los datos en una matriz de documentos.

# Instantiate the CountVectorizer method

count_vector = CountVectorizer()# Fit the training data and then return the matrix

training_data = count_vector.fit_transform(X_train)# Transform testing data and return the matrix. Note we are not fitting the testing data into the CountVectorizer()

testing_data = count_vector.transform(X_test)

Implementación Naive Bayes con Sci-Kit Learn

Usaremos la implementación Naive Bayes “multinomial”. Este clasificador particular es adecuado para la clasificación de características discretas (como en nuestro caso, contador de palabras para la clasificación de texto), y toma como entrada el contador completo de palabras.

Por otro lado el Naive Bayes gausiano es más adecuado para datos continuos ya que asume que los datos de entrada tienen una distribución de curva de Gauss (normal).

Importaremos el clasificador “MultinomialNB” y ajustaremos los datos de entrenamiento en el clasificador usando fit().

from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB

naive_bayes = MultinomialNB()

naive_bayes.fit(training_data, y_train)

Ahora que nuestro algoritmo ha sido entrenado usando el conjunto de datos de entrenamiento, podemos hacer algunas predicciones en los datos de prueba almacenados en ‘testing_data’ usando predict().

predictions = naive_bayes.predict(testing_data)

Una vez realizadas las predicciones el conjunto de pruebas, necesitamos comprobar la exactitud de las mismas.

Evaluación del modelo

Hay varios mecanismos para hacerlo, primero hagamos una breve recapitulación de los criterios y de la matriz de confusión.

- La matriz de confusión es donde se recogen el conjunto de posibilidades entre la clase correcta de un evento, y su predicción.

- Exactitud: mide cómo de a menudo el clasificador realiza la predicción correcta. Es el ratio de número de predicciones correctas contra el número total de predicciones (el número de puntos de datos de prueba).

- Precisión: nos dice la proporción de mensajes que clasificamos como spam. Es el ratio entre positivos “verdaderos” (palabras clasificadas como spam que son realmente spam) y todos los positivos (palabras clasificadas como spam, lo sean realmente o no)

- Recall (sensibilidad): Nos dice la proporción de mensajes que realmente eran spam y que fueron clasificados por nosotros como spam. Es el ratio de positivos “verdaderos” (palabras clasificadas como spam, que son realmente spam) y todas las palabras que fueron realmente spam.

Para los problemas de clasificación que están sesgados en sus distribuciones de clasificación como en nuestro caso. Por ejemplo si tuviéramos 100 mensajes de texto y solo 2 fueron spam y los restantes 98 no lo fueron, la exactitud por si misma no es una buena métrica. Podríamos clasificar 90 mensajes como no spam (incluyendo los 2 que eran spam y los clasificamos como “no spam”, y por tanto falsos negativos) y 10 como spam (los 10 falsos positivos) y todavía conseguir una puntuación de exactitud razonablemente buena.

Para casos como este, la precisión y el recuerdo son bastante adecuados. Estas dos métricas pueden ser combinadas para conseguir la puntuación F1, que es el “peso” medio de las puntuaciones de precisión y recuerdo. Esta puntuación puede ir en el rango de 0 a 1, siendo 1 la mejor puntuación posible F1.

Usaremos las cuatro métricas para estar seguros de que nuestro modelo se comporta correctamente. Para todas estas métricas cuyo rango es de 0 a 1, tener una puntuación lo más cercana posible a 1 es un buen indicador de cómo de bien se está comportando el modelo.

from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_scoreprint('Accuracy score: ', format(accuracy_score(y_test, predictions)))print('Precision score: ', format(precision_score(y_test, predictions)))print('Recall score: ', format(recall_score(y_test, predictions)))print('F1 score: ', format(f1_score(y_test, predictions)))

Conclusión

- Una de las mayores ventajas que Naive Bayes tiene sobre otros algoritmos de clasificación es la capacidad de manejo de un número extremadamente grande de características. En nuestro caso, cada palabra es tratada como una característica y hay miles de palabras diferentes.

- También, se comporta bien incluso ante la presencia de características irrelevantes y no es relativamente afectado por ellos.

- La otra ventaja principal es su relativa simplicidad. Naive Bayes funciona bien desde el principio y ajustar sus parámetros es raramente necesario.

- Raramente sobreajusta los datos.

- Otra ventaja importante es que su modelo de entrenamiento y procesos de predicción son muy rápidos teniendo en cuenta la cantidad de datos que puede manejar.

Fuente: medium.com, 2019

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.

El Tablero de Control en una estrategia de marketing

mayo 1, 2020

El Dashboard en una estrategia de marketing

Por Tristán Elósegui.

[En este artículo se analiza el caso de uso de Dashboards en marketing, esto puede generalizarse a muchas otras áreas en empresas y organizaciones.]

Al hablar de Dashboards o Tableros de Control, inmediatamente pensamos en Analítica digital. Es inevitable, pensamos en datos, Google Analytics,… y si eres un poco más técnico, piensas en etiquetados, Google Tag Manager (GTM), integración de fuentes, Google Data Studio, etc.

Pero en realidad, pienso que deberíamos darle la vuelta al enfoque. Por definición, la Analítica digital es una herramienta de negocio. Representa los ojos y oídos de la estrategia de marketing, y por tanto se debe definir desde el negocio y no desde el departamento de Analítica (con su ayuda, pero no liderado por ellos).

Para explicarlo, os dejo una resumen de mí ponencia en el primer congreso de marketing digital celebrado en Pontevedra (Congreso Flúor).

Para definir correctamente un dashboard, debemos partir de la estrategia de marketing y seleccionar las fuentes de datos y métricas que mejor la representen. Las que mejor nos describan el contexto de nuestra actividad de marketing, y nos permitan tomar las mejores decisiones.

Para entender el papel de un dashboard en una estrategia vamos a ver cinco puntos:

- ¿Qué es un dashboard?

- ¿Cómo se define un cuadro de mando?

- Caso práctico real.

- Consejos para aportar valor con un dashboard de marketing.

- Ejemplos de dashboard.

Pero, empecemos la historia por el principio.

¿Qué es un dashboard?

Me gusta enfocar la definición de dashboard, de dos maneras, mejor dicho de una manera que concluye en la clave de todo:

Es una representación gráfica de las principales métricas de negocio (KPI), y su objetivo es propiciar la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa.

Un dashboard de indicadores debe transformar los datos en información y estos en conocimiento para el negocio.

[Obsérvese la similitud con la definición de Inteligencia.]

Esta transformación de los datos nos debe llevar a una mejor Toma de decisiones. Este es el objetivo principal que no debemos perder de vista. Algo que suele pasar con cierta frecuencia en este proceso. Nos centramos tanto en el proceso de creación del Tablero de Control, que tendemos a olvidar que su objetivo es la toma de decisiones y no la acumulación de datos. Pero esta es otra historia.

A todo esto tenemos que añadir un elemento más, ya que la base para la toma de decisiones está en un buen análisis de los datos.

[No debe confundirse el concepto de Tablero de Control (Dashboard) con el de Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard).]

¿Qué necesitamos para hacer un buen análisis de un dashboard de control?

Pues fundamentalmente dos cosas:

- Visión estratégica de negocio.

- Pilares del análisis de datos.

Visión estratégica de negocio:

- Correcta definición de los objetivos de marketing y de negocio: es lo que nos va a marcar el camino a seguir, lo que va a definir el éxito de nuestro marketing.

- Definición de la macro y micro conversiones: debemos traducir nuestras metas a hechos objetivos medibles en nuestra web, y además ser capaces de asignarlos a cada una de las etapas del proceso de compra de nuestra audiencia.

- Conocer el contexto: en nuestros resultados incluyen muchas variables: mercado, competencia, regulaciones, etc. En ocasiones son tantas, que dejamos de mirar. Pero un buen punto de arranque para entender los porqués de gran parte de las variaciones en los datos, está en la estrategia de marketing y sus acciones planificadas.

Pilares del análisis de datos:

- Personal cualificado: debemos ser capaces de vencer la tentación de pensar que una herramienta de medición nos va a solucionar el problema. La clave del buen análisis está en las personas que lo realizan. Son las que realizan la transformación de los datos en información y esta en conocimiento para la empresa.

Para tenerlo claras las proporciones, se estima que de cada 100 € invertidos en medición, 90 deben ir a personas y 10 a herramientas. - Calidad del dato: nos tenemos que asegurar de que lo datos que estamos analizando se acercan lo máximo a la realidad. Digo lo máximo, porque es normal que en algunas métricas veamos variaciones entre los datos que nos da la herramienta de analítica y los sistemas internos.

Además de tener la tranquilidad de que estamos usando los datos correctos para tomar decisiones, vamos a eliminar las discusiones internas sobre cuál es el dato real y cual no. - Tablero de Control (Dashboard):

- Definición: selección de KPIs y métricas.

- Implementación técnica: configuración de la herramienta de medición, y etiquetado (web y acciones).

- Integración de fuentes en herramienta de cuadro de mandos.

- Definición de la visualización más adecuada.

- Informes y herramientas de análisis adicionales: necesarios para complementar los diferentes niveles de análisis necesarios.

Para realizar un análisis correcto de un dashboard debemos ir de lo global a los específico

El dashboard de métricas debe contar una historia. Nos debe enseñar el camino desde los principales indicadores, a la explicación de la variación del dato.

Además este cuadro de mando no debe contar con más de 10 KPIs (aproximadamente), primero porque no debería haber más y segundo, porque nos complicamos el análisis.

- Objetivos y KPIs de la estrategia.

- Métricas contextuales.

- Fuentes de datos que necesitaremos para componer el dashboard.

- Siguiente paso: seleccionar el tipo de dashboard más adecuado.

Y por último, aconsejo que el Tablero de Control sea una foto fija de la realidad. Existen herramientas de dashboard que permiten profundizar en el análisis y cruzar variables, pero las desaconsejo (al menos en una primera fase). ¿por qué? El tener estas posibilidades nos llevará a invertir tiempo en darle vueltas a los datos, y nos alejará de la toma de decisiones (objetivo principal de todo cuadro de mando).

Un buen dashboard comercial o de marketing es como un semáforo: Nos muestra las luces rojas, amarillas y verdes de nuestra actividad y las decisiones a tomar .

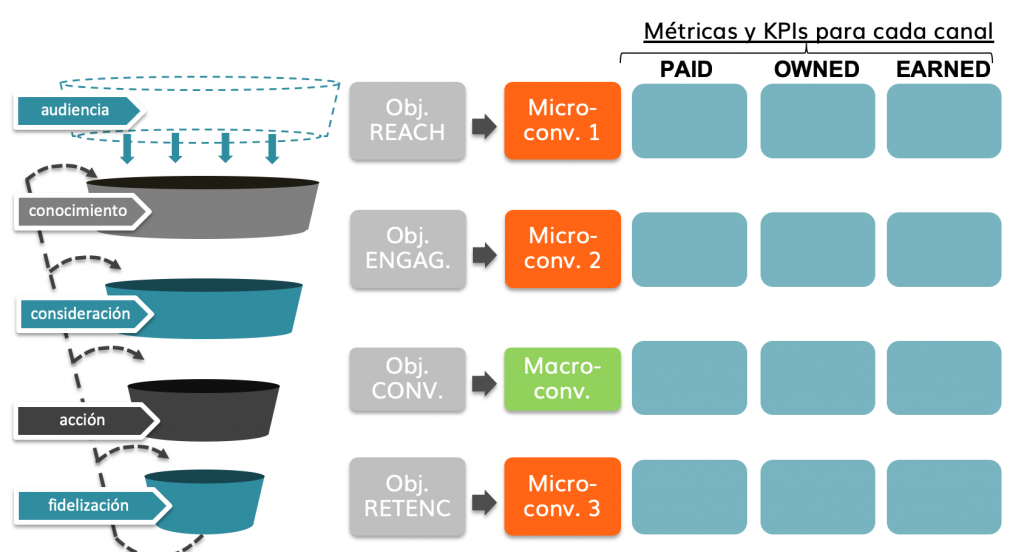

¿Cómo se define un Tablero de Control de marketing?

Para hacerlo debemos partir del planteamiento de nuestra estrategia (ya que es lo que queremos controlar). Cómo ya adelantaba al hablar de las claves de un buen análisis, tenemos que tener muy claros varios puntos:

- Objetivos por etapa del embudo de conversión (purchase funnel).

- Macro y microconversiones: traducción de estos objetivos a métricas que podamos medir en nuestra página web.

- Métricas de contexto, que nos ayudan a entender la aportación de los medios pagados, propios y ganados a la consecución de los objetivos de cada etapa del embudo de marketing.

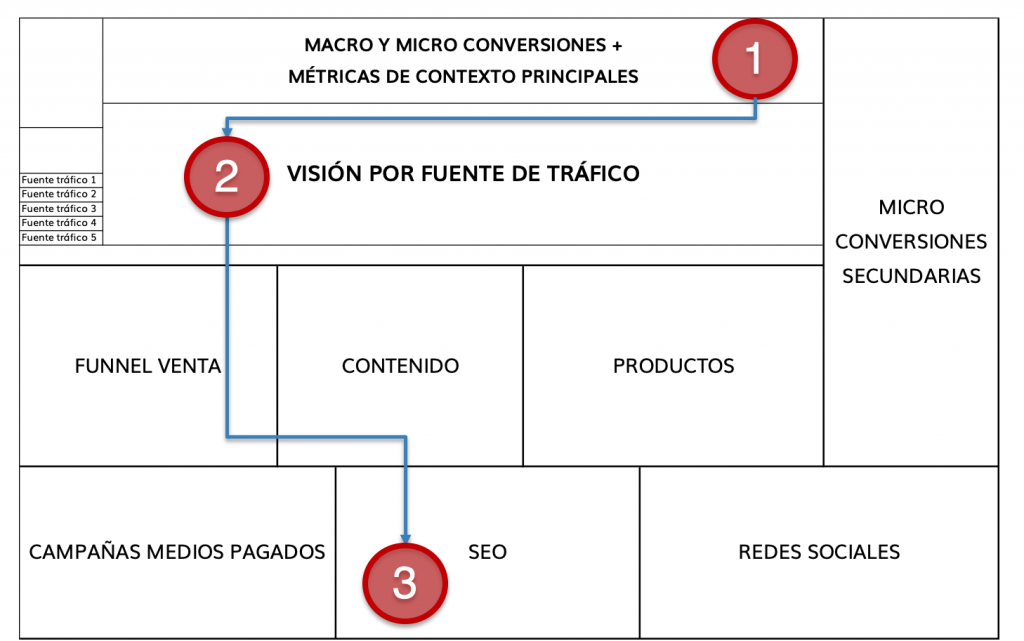

La imagen que os dejo a continuación, os ayudará a estructurar mejor la información y sobre todo a no olvidar métricas importantes.

Definición de macro y micro conversiones – Tristán Elósegui

.

¿Qué tenemos hasta el momento?

- Objetivos y KPIs de la estrategia.

- Métricas contextuales.

- Fuentes de datos que necesitaremos para componer el dashboard.

- Siguiente paso: seleccionar el tipo de dashboard más adecuado.

Con esta información ya podemos hacer la selección de las métricas y definir nuestro dashboard de indicadores en formato borrador.

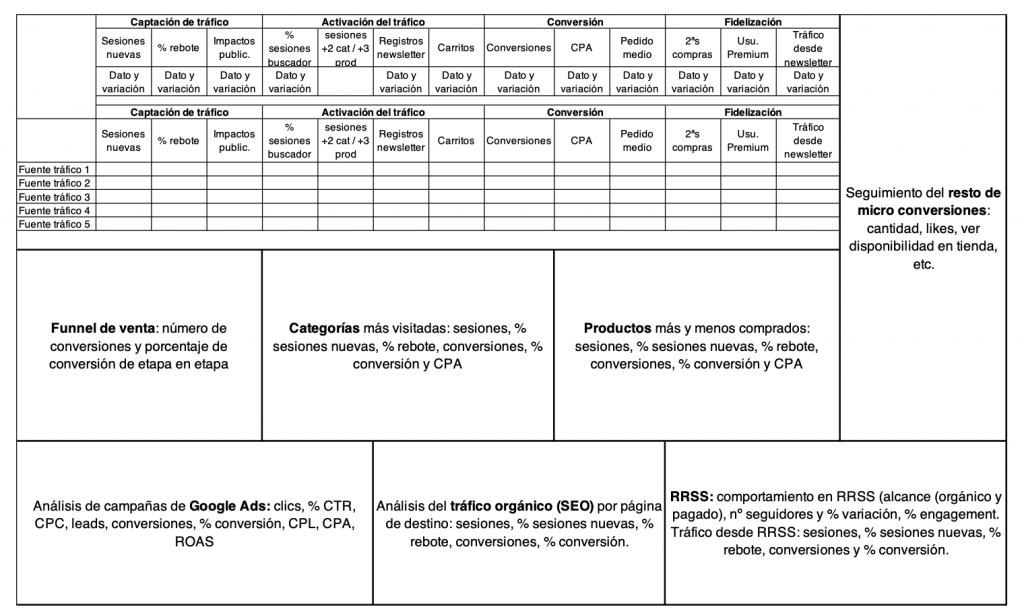

Borrador Dashboard de marketing – Tristán Elósegui

.

Cómo veis en este ejemplo de dashboard, podemos hacer un seguimiento desde el origen de la variación en las KPI principales, hasta el canal o campaña que las causó. Es decir, hemos definido un cuadro de mando que nos cuenta la “historia” de lo que ha ocurrido en el periodo analizado.

Caso práctico real (PCcomponentes.com):

El proceso real es algo más complejo, pero voy a simplificarlo para facilitar la lectura y comprensión.

NOTA: No tengo relación alguna con PCcomponentes.com, por lo que todo lo que vais a ver a continuación son supuestos que realizo para poder explicaros la definición de un Dashboard de indicadores.

Siguiendo la metodología que os acabo de explicar tendríamos que definir:

- Objetivos: para definir el cuadro de mando vamos a partir de una serie de objetivos por etapa que me he inventado.

- Macro y microconversiones: para definirlas para este ejemplo, vamos a hacerlo por medio de un análisis de las llamadas a la acción de la web. Una vez detectadas las más importantes, vamos a ordenarlas por etapa (normalmente lo haríamos analizando que llamadas a la acción han intervenido en las conversiones obtenidas, pero obviamente no tengo acceso de los datos).

- Representación de estas métricas en nuestro borrador de dashboard de métricas.

A continuación os dejo: el pantallazo de una página de producto, la definición de macro y microconversiones y el borrador de dashboard de control.

PCcomponentes página producto

.

Caso real PCcomponentes – Objetivos y métricas para Dashboard de marketing

.

Propuesta de Dashboard de marketing para PCcomponentes – Tristán Elósegui

Consejos para aportar valor con un Dashboard de marketing

Suponiendo que hemos cumplido con todo lo dicho hasta ahora en la parte estratégica y técnica, mis principales consejos son:

- Visualización correcta: el tablero de control tiene que ser perfectamente entendible por la persona que lo va a analizar y su cliente (ya sea interno o externo).

Recuerda que no se trata de hacer cosas bonitas o espectaculares (aunque ayuden a hacerlo más fácil), si no de tomar decisiones. Por lo tanto, esta debe ser nuestra prioridad. - Correcta selección métricas: además de acertar con las métricas que mejor describen la actividad de marketing, debemos pensar en nuestro cliente ¿qué le interesa? ¿qué métrica reporta a su jefe?

Es la mejor forma de fidelizarle y provocar que cada semana o mes, lo primero que haga sea abrir el dashboard comercial o de marketing que acaba de recibir. - Analiza, no describas: el análisis es lo más importante del cuadro de mando. Describir los datos que estás viendo no aporta valor alguno. Para hacerlo, debes hablar de cuatro cosas:

- ¿Qué ha pasado?

- ¿Por qué ha pasado?

- Recomendaciones basadas en datos.

- Resultados esperados de poner en práctica tus recomendaciones.

Ejemplos de dashboard

Para terminar el artículo, os dejo con varios ejemplos de varios tipos de cuadros de mando.

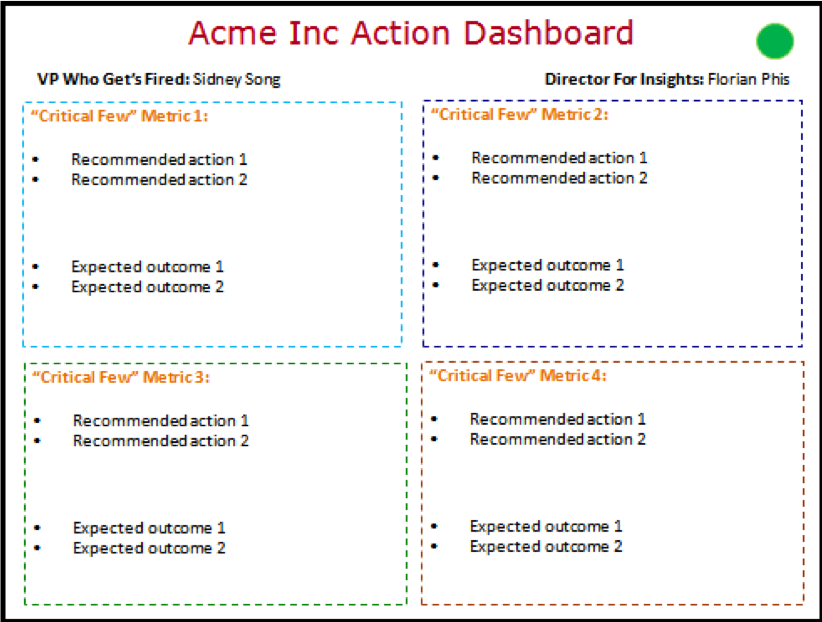

Avinash Kaushik dashboard para gerencia de empresa

.

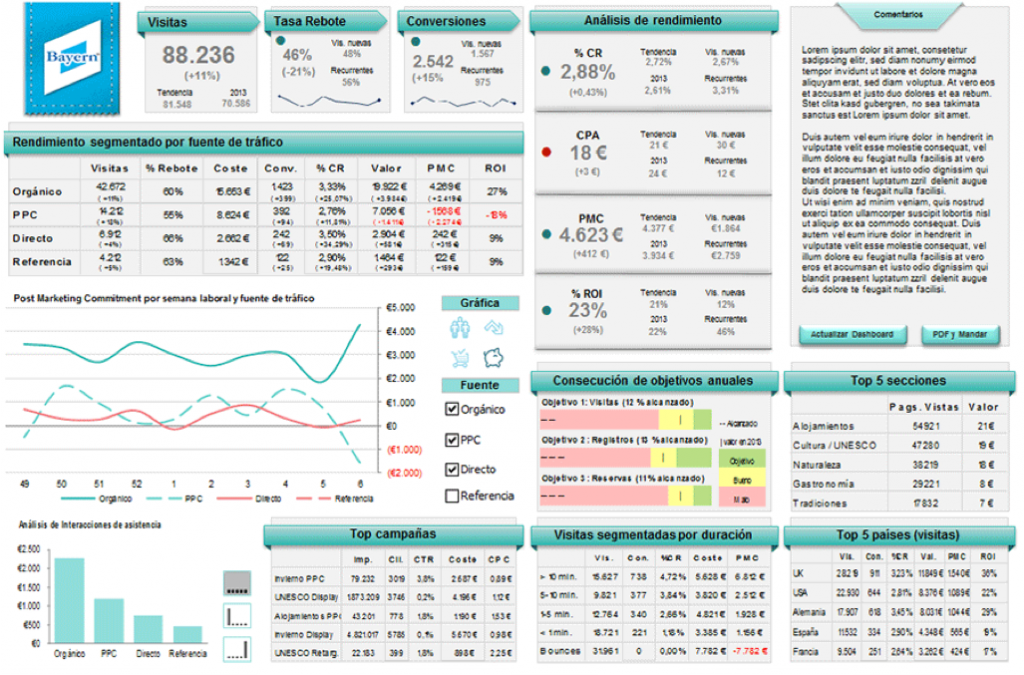

Agustín Suárez – Dashboard de Marketing

.

Fuente: tristanelosegui.com, 2019.

___________________________________________________________________

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

LinkedIn YouTube Facebook Twitter

___________________________________________________________________

.

.

Cómo los sesgos cognitivos afectan nuestro juicio

abril 22, 2020

25 Heurísticos y Sesgos Cognitivos: nuestros errores de juicio

Por Marta Guerri.

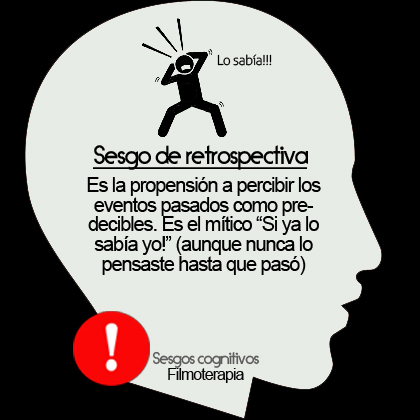

¿Qué son los sesgos cognitivos?

Ya sea porque nuestro cerebro posee una capacidad limitada, o porque no siempre disponemos de toda la información que desearíamos o porque nos embarga la incertidumbre de las consecuencias de tomar una u otra decisión, por lo que en muchas ocasiones tomamos “atajos” mentales para llegar a la solución de los problemas. Estos atajos mentales que tomamos de forma inconsciente, en psicología se llaman “Heurísticos”, y nos ayudan a simplificar la gran cantidad de procesos mentales que llevamos a cabo constantemente y a hacer más llevadera nuestra vida diaria.Publicidad

Y es que nuestro cerebro no es capaz de procesar toda la información que recibe a través de los sentidos, por lo que necesita hacer una selección de la misma. Cuando nuestros atajos mentales o heurísticos nos conducen a errores de conclusión, les llamamos sesgos cognitivos.

Los principales sesgos cognitivos que se conocen

Sesgo de memoria

Todos sabemos que nuestra memoria no es perfecta, se difumina con el tiempo y fácilmente nos induce a errores inconscientes. Las investigaciones realizadas revelan que cuando evaluamos recuerdos para poder tomar decisiones sobre nuestro futuro, a menudo se muestran sesgados por los acontecimientos que son muy positivos o muy negativos, y es que tendemos a recordar los hechos insólitos o poco habituales más que acontecimientos diarios, cotidianos. La cusa es que el cerebro da mucha más importancia a los fenómenos extraordinarios o no tanta a usuales, seguramente debido a la importancia que estos tenían en el aprendizaje a lo largo de la evolución. Como resultado, ese sesgo de nuestra memoria afecta a nuestra capacidad de predicción en el futuro.

Para poder evitar ese sesgo se recomienda tratar de recordar el mayor número posible de eventos similares, de esta forma se pretende evitar caer en los extremos, a menudo poco representativos.Publicidad

Falacia de planificación

Este sesgo se refiere a la tendencia que tenemos a subestimar el tiempo que tardamos en terminar una tarea. Al parecer tendemos a planear los proyectos con cierta falta de detalle que nos permitiría la estimación de las tareas individuales. La falacia de la planificación no solo provoca demoras, sino también costos excesivos y reducción de beneficios debido a estimaciones erróneas.

Como dice el científico estadounidense Douglas Hofstadter hay que tener presente que «Hacer algo te va llevar siempre más tiempo de lo que piensas, incluso si tienes en cuenta la Ley de Hofstadter». La ley de Hofstadter es un adagio autorreferencial, acuñado por Douglas Hofstadter en su libro Gödel, Escher y Bach para describir la dificultad ampliamente experimentada de estimar con precisión el tiempo que llevará completar tareas de complejidad sustancial.

Ilusión de control

Este sesgo se encuentra detrás de muchas supersticiones y comportamientos irracionales. Es la tendencia que tenemos a creer que podemos controlar ciertos acontecimientos, o al menos a influir en ellos. Es gracias a este pensamiento que los humanos, desde tiempo inmemorial, creamos rituales y supersticiones que nos aportan cierta seguridad. Un ejemplo de la actualidad se puede ver en los deportistas que repiten ciertas conductas esperando que condicionen cosas como su capacidad de marcar goles, y que evidentemente depende de muchos otros factores objetivos.

Sesgo de apoyo a la elección

En el momento en que elegimos algo (desde una pareja a una pieza de ropa) tendemos a ver esa elección con un enfoque más positivo, incluso si dicha elección tiene claros defectos. Tendemos a optimizar sus virtudes y minimizamos sus defectos.

Efecto de percepción ambiental

Aunque nos parezca extraño, el ambiente que nos rodea ejerce una gran influencia en el comportamiento humano. Un ambiente deteriorado, caótico y sucio provoca que las personas se comporten de manera menos cívica, y también les inclina a cometer más acciones vandálicas y delictivas. Este efecto es la base de la «teoría de las ventanas rotas» estudiado por el psicólogo Philip Zimbardo.

Sesgo de disponibilidad

El sesgo o heurístico de disponibilidad es un mecanismo que la mente utiliza para valorar qué probabilidad hay de que un suceso suceda o no. Cuando más accesible sea el suceso, más probable nos parecerá, cuanto más reciente la información, será más fácil de recordar, y cuanto más evidente, menos aleatorio parecerá.

Este sesgo cognitivo se aplica a muchísimas esferas de nuestra vida, por ejemplo, se ha demostrado que doctores que han diagnosticado dos casos seguidos de una determinada enfermedad no muy usual, creen percibir los mismos síntomas en el próximo paciente, incluso siendo conscientes de que es muy poco probable (estadísticamente hablando) diagnosticar tres casos seguidos con la misma enfermedad. Otro ejemplo es el de una persona que asegura que fumar no es tan dañino para la salud, basándose en que su abuelo vivió más de 80 años y fumaba tres cajetillas al día, un argumento que pasa por alto la posibilidad de que su abuelo fuera un caso atípico desde el punto de vista estadístico.

En el fondo consiste en sobreestimar la importancia de la información disponible (y extraer por tanto conclusiones erróneas). Las loterías por ejemplo, explotan el sesgo de la disponibilidad, y es que si las personas comprendiesen las probabilidades reales que tienen de ganar, probablemente no comprarían nunca más un décimo en su vida.

El efecto Dunning-Kruger

El efecto Dunning-Kruger sesgo cognitivo consiste en una de autopercepción distorsionada, según la cual los individuos con escasas habilidades o conocimientos, piensan exactamente lo contrario; se consideran más inteligentes que otras personas más preparadas, están en la certeza de que son superiores de alguna forma a los demás, midiendo así incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Esta distorsión se debe a la inhabilidad cognitiva del sujeto de reconocer su propia ineptitud, debido a que su habilidad real debilitaría su propia confianza y autoestima. Por el contrario, los individuos competentes asumen, falsamente, que los otros tienen una capacidad o conocimiento equivalente o incluso superior al suyo.

Los autores de este descubrimiento David Dunning y Justin Kruger de la Universidad de Cornell, trataron de averiguar si existía algún remedio para nivelar la autoestima sobrevalorada de los más incapaces. Por suerte resultó que sí lo había: la educación. El entrenamiento y la enseñanza podían ayudar a estos individuos incompetentes a darse cuenta de lo poco que sabían en realidad.

Ya lo dijo en su momento Charles Darwin: “La ignorancia engendra más confianza que el conocimiento”.

Efecto halo

El efecto de halo es un sesgo cognitivo por el cual la percepción de un rasgo es influenciado por la percepción de rasgos anteriores en una secuencia de interpretaciones. O sea, si nos gusta una persona, tendemos a calificarla con características favorables a pesar de que no siempre disponemos de mucha información sobre ella, por ejemplo, pensamos de alguien que es simpático, y esto nos hace presuponer que ya conocemos otras características más específicas como: también es inteligente.

El mejor ejemplo para entender este sesgo son las estrellas mediáticas (actores, cantantes, famosos…) demuestran el efecto de halo perfectamente. Debido a que a menudo son atractivos y simpáticos, entonces y de manera casi automática, suponemos que también son inteligentes, amables, poseen buen juicio y así sucesivamente. El problema aparece cuando estas suposiciones son erróneas, ya que se basan a menudo en aspectos superficiales.

Esta tendencia parece estar presente incluso en todos los niveles sociales, tanto bajos como altos, incluyendo donde la objetividad es primordial. Por ejemplo, se ha demostrado que, de media, a la gente atractiva le caen penas de prisión más cortas que otros que fueron condenados por delitos similares.

Sesgo del poder corrupto

Seguro que a muchos no les va a de extrañar la realidad de este sesgo, que dice que hay una tendencia demostrada en la que los individuos con poder son fácilmente corrompibles, en especial cuando sienten que no tienen restricciones y poseen plena libertad. ¿Les suena de algo? Políticos, empresarios, actores famosos, deportistas de élite e incluso la realeza están llenos de casos de corrupción.

Sesgo de proyección

Este sesgo nos habla de la tendencia inconsciente a asumir que los demás poseen pensamientos, creencias, valores o posturas parecidas a las nuestras. Como si fueran una proyección de nosotros mismos.Publicidad

Efecto del lago Wobegon o efecto mejor que la media

Es la tendencia humana a autodescribirse de manera favorable, comunicando las bondades de uno mismo y pensar que se encuentra por encima de la media en inteligencia, astucia u otras cualidades. Llamado también síndrome de superioridad ilusoria.

Sesgo de impacto

Este sesgo se refiere a la tendencia que tenemos a sobreestimar nuestra reacción emocional, sobrevalorando la duración e intensidad de nuestros futuros estados emocionales. Pero las investigaciones muestran que la mayoría de las veces no nos sentimos tan mal como esperábamos cuando las cosas no van como queremos, por ejemplo. Este sesgo es una de las razones por la que a menudo nos equivocamos en la predicción sobre cómo nos afectarán emocionalmente los acontecimientos futuros. Los estudios han demostrado que meses después de que una relación termine, las personas no suelen ser tan infelices como esperaban y que personas a las que le ha tocado la lotería, con el tiempo vuelven a su grado de felicidad habitual o que tenían antes de ganar el premio.

Efecto del falso consenso

El sesgo de falso consenso efecto es parecido al antes descrito sesgo de proyección, y es que la mayoría de personas juzgan que sus propios hábitos, valores y creencias están más extendidas entre otras personas de lo que realmente están.

Heurístico de representatividad

Este heurístico es una inferencia que hacemos sobre la probabilidad de que un estímulo (persona, acción o suceso) pertenezca a una determinada categoría. Por ejemplo, si decimos que Álex es un chico joven metódico cuya diversión principal son los ordenadores. ¿Qué le parece más probable?, ¿que Álex sea estudiante de ingeniería o de humanidades?

Cuando se hacen preguntas de este tipo, la mayoría de la gente tiende a decir que seguramente Álex estudia ingeniería. Un juicio así resulta, según el psicólogo Daniel Kahneman de la aplicación automática (inmediata o no) del heurístico de representavidad. Suponemos que estudia ingeniería porque su descripción encaja con un cierto estereotipo de estudiante de ingeniería. Pero esto pasa por alto hechos como que, por ejemplo, los estudiantes de humanidades son mucho más numerosos que los de ingeniería, por lo que sería mucho más probable encontrar estudiantes de humanidades que se correspondan con esta descripción.