Cómo usar un Lavarropas automático sin enredos ni dudas

junio 30, 2025

Entender cómo usar un lavarropas automático puede parecer algo menor, pero si lo hacés bien desde el principio, ganás tiempo, cuidás la ropa y alargás la vida del equipo. Y si encima se trata de un modelo moderno con funciones inteligentes, aprovechar cada prestación al máximo puede cambiar por completo la experiencia de lavado.

En esta guía vas a encontrar desde qué hace exactamente un lavarropas automático hasta las funciones que conviene conocer, para que domines el equipo que tenés actualmente o tengas toda la información necesaria para adquirir uno nuevo.

.

Sentando las bases; ¿Qué es un lavarropas automático?

A diferencia de los modelos semiautomáticos, un lavarropas automático se encarga de todo: carga de agua, lavado, enjuague y centrifugado. El usuario sólo elige el programa, coloca el detergente y la ropa, y el ciclo se completa sin intervención manual. Esto permite resultados constantes y evita errores comunes, como dejar residuos de jabón o sobrecargar el tambor.

Esta tecnología está pensada para que el lavado sea eficiente y uniforme, cuidando las prendas sin deteriorarlas con el uso frecuente. Para quienes se preguntan qué es un lavarropas automático, cabe destacar que se trata de una solución integral que automatiza todo el proceso.

Lavarropas de carga superior: eficiente y práctico

Si vivís en un espacio reducido o buscás comodidad al cargar y descargar la ropa, este tipo de modelo es ideal. Entre las principales ventajas del lavarropas de carga superior están su tamaño compacto, la posibilidad de agregar prendas sin agacharte y la facilidad para ver y controlar el tambor.

Además, los modelos actuales suman tecnologías como sensores de carga, ciclos cortos y funciones para el cuidado de tejidos. Esto hace que sean una opción moderna y muy eficiente para quienes priorizan la practicidad.

.

Funciones que te conviene aprovechar

Además de los programas de lavado convencionales, algunos modelos ofrecen tecnologías que mejoran el rendimiento general del lavarropas y ayudan a cuidar las prendas. Acá van algunas funciones que vale la pena conocer:

- Motor Ecoinverter: reduce el consumo energético y hace menos ruido. Ideal si lavás de noche o querés ahorrar.

- Tecnología Direct Motion: mejora la estabilidad y extiende la vida útil del motor.

- Tambor Pillow Drum: su textura está diseñada para tratar las telas con suavidad, sin fricción innecesaria.

- Doble filtro atrapapelusa: evita que las pelusas se adhieran a otras prendas y mantiene limpio el sistema.

Estas prestaciones no sólo optimizan los lavados, también te ahorran mantenimiento y previenen daños a largo plazo.

Paso a paso para usar tu lavarropas como un experto

1. Organizá la ropa

Separá prendas por tipo de tejido y color. Esto no solo previene daños, también mejora el resultado final.

2. Cargá el tambor con criterio

No lo llenes hasta el tope. Dejalo respirar para que el tambor gire libre y el lavado sea efectivo.

3. Agregá el detergente adecuado

Consultá el manual del modelo y colocá la cantidad justa en el compartimento indicado. Evitá detergentes comunes si tenés uno de alta eficiencia.

4. Elegí el programa según el tipo de ropa

Las telas delicadas requieren ciclos más suaves, mientras que el algodón resiste lavados intensos. Usá las opciones preconfiguradas para evitar errores.

5. Activá el ciclo y listo

Una vez elegido el programa, el equipo hará el resto. Algunos modelos permiten pausar o modificar funciones incluso con el ciclo en curso.

Errores comunes que conviene evitar

.

- Cargar ropa con objetos metálicos: hebillas o monedas pueden dañar el tambor.

- Usar jabones inadecuados: pueden generar demasiada espuma y afectar el ciclo.

- Sobrecargar el tambor: reduce la eficacia del lavado y desgasta el motor.

- No limpiar los filtros: acumulan pelusas y reducen la eficiencia del equipo.

Evitar estos errores prolonga la vida del lavarropas y mejora la calidad del lavado.

Lavado inteligente en casa

Cuidar tu ropa empieza por entender bien el funcionamiento del equipo. Saber cómo usar un lavarropas automático no solo mejora el resultado final, también reduce consumos y hace más eficiente tu rutina diaria. En definitiva, si aprovechás las funciones inteligentes y evitás errores comunes, vas a notar la diferencia desde el primer lavado.

Fuente: Ediciones EP, 30/06/25.

.

.

Suecia al límite: el precio de una utopía migratoria

junio 30, 2025

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

Por años, Suecia fue el ejemplo más nítido del modelo socialdemócrata nórdico: seguridad, cohesión social, excelencia educativa, salud pública universal y una economía sólida. Pero en menos de dos décadas, esta imagen se resquebrajó. La nación que otrora lideraba en calidad de vida hoy encabeza rankings de tiroteos, violencia sexual y explosiones. ¿Qué pasó? La respuesta, aunque políticamente incómoda, se encuentra en la política inmigratoria impulsada desde el 2010 en nombre de la solidaridad y la inclusión.

Un experimento ideológico que se volvió contra su creador

El punto de inflexión fue liderado por el Partido Socialdemócrata bajo el gobierno de Stefan Löfven, quien abrazó con entusiasmo las directrices migratorias de la Unión Europea. Con un discurso cargado de altruismo, afirmó: “No podemos construir muros a nuestro alrededor mientras millones sufren”, insistiendo en que Suecia tenía recursos y capacidad para recibir a quienes huían de conflictos armados, persecuciones religiosas o crisis económicas.

Y lo hizo. Entre 2010 y 2020, ingresaron al país más de 1,2 millones de inmigrantes, provenientes mayoritariamente de Siria, Afganistán, Somalia e Irak. En un país de poco más de diez millones de habitantes, esto implicó un aumento poblacional del 12% en solo una década. La acogida masiva no fue acompañada de políticas eficientes de integración ni de mecanismos de control cultural o legal.

.

Del paraíso escandinavo al caos urbano

Los datos no admiten eufemismos. En 2024, Suecia registró 262 tiroteos con 40 muertos. En 2023, fueron 300 incidentes con 44 víctimas fatales. Según datos de la televisión pública SVT, el 85% de estos delitos fueron cometidos por personas de origen extranjero. La violencia se concentra en barrios marginales con fuerte presencia de inmigrantes, como Rinkeby (Estocolmo), Rosengård (Malmö) o Biskopsgården (Gotemburgo), zonas donde la policía directamente evita ingresar. Las autoridades los llaman eufemísticamente áreas vulnerables; la realidad los clasifica como no-go zones.

El entonces jefe de la Policía Nacional, Anders Thornberg, reconoció en 2023 que “Suecia se enfrenta a una situación de violencia sin precedentes. Nunca habíamos tenido que lidiar con este nivel de criminalidad armada en zonas residenciales”.

El tabú del vínculo entre inmigración y delincuencia

Hablar de la relación entre inmigración y aumento del crimen ha sido un tema vedado en los medios y la política sueca. La corrección política llevó incluso a que se ocultaran datos por miedo a acusaciones de racismo. En palabras de la diputada liberal Ann-Sofie Alm: “Aquí, el peor insulto no es que te llamen violador, es que te llamen racista”.

Pero la correlación existe. En 2023 se registraron 135 explosiones con artefactos explosivos, muchas de ellas vinculadas a ajustes de cuentas entre bandas integradas por jóvenes de origen inmigrante. En enero de 2025, ya iban 30. Nunca, ni en los años más tensos de la Guerra Fría, Suecia había vivido semejante nivel de violencia interna.

La violencia sexual también alcanzó niveles alarmantes. Con 6.549 denuncias por violación solo en 2022 (18 por día), Suecia figura entre los países con mayor tasa de agresiones sexuales de Europa. Una investigación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE señaló que el 41% de las mujeres suecas ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Las víctimas denuncian temor a represalias y la indiferencia de las autoridades.

El caso del sirio Damir Al-Ali, que secuestró y abusó durante 17 horas de una joven sueca, evidencia el colapso judicial. Fue condenado, pero apeló con el argumento de no haber podido demostrarse su mayoría de edad, ya que había destruido sus documentos. No solo fue liberado, sino que recibió una indemnización del Estado.

Islamismo, guetos y sociedades paralelas

La raíz del problema no es únicamente la inmigración en sí, sino el choque cultural y religioso que ella supone cuando no hay voluntad de integración ni adaptación a las normas del país anfitrión. El islam, practicado por buena parte de los nuevos inmigrantes, no es solo una religión, sino un sistema jurídico, político y social completo que entra en conflicto con los valores occidentales del modelo sueco.

Los crímenes de honor, los matrimonios forzados, la poligamia encubierta y el desprecio hacia la cultura local son parte de una dinámica cotidiana en barrios donde el Estado ha perdido soberanía. En 2022, la policía investigó más de 300 casos de violencia de honor. Aun así, las cifras reales podrían ser mucho mayores.

El caso de Mohamedamin Abdirisek Ibrahim, quien asesinó a su novia sueca embarazada porque «su hijo no debía provenir de una mujer cristiana», fue silenciado en buena parte de la prensa por temor a “estigmatizar comunidades”.

.

La bomba demográfica y el colapso del Estado de Bienestar

De ocho millones de habitantes en los años noventa, Suecia saltó a más de diez millones. Este crecimiento repentino ha presionado hasta el límite al sistema educativo, sanitario y de vivienda. Más del 50% de los inmigrantes vive del Estado. En el caso de las mujeres, solo el 23% trabaja. Se forman comunidades dependientes, sin incentivo para integrarse, ni desarrollar vínculos con la cultura sueca.

El desempleo entre los inmigrantes islámicos supera el 21%, mientras que entre los suecos es apenas del 3,6%. Las diferencias culturales, el idioma, la falta de formación y la marginación autoimpuesta son obstáculos estructurales que ninguna ayuda económica resuelve.

La escuela pública, símbolo del modelo sueco, colapsa en las zonas más afectadas. Profesores agredidos, niños que no terminan la secundaria, segregación étnica y abandono educativo son la norma en estos entornos. Un informe de Sveriges Radio reveló que menos del 50% de los estudiantes de zonas “vulnerables” logran terminar el colegio con éxito.

Estado de excepción y respuesta tardía

En 2023, el Primer Ministro Ulf Kristersson tomó una decisión sin precedentes: anunció que el ejército patrullaría las calles para apoyar a la policía desbordada por la guerra de pandillas. Fue un giro drástico que reconocía, de facto, la pérdida del monopolio estatal del uso de la fuerza.

Simultáneamente, el gobierno ofreció hasta 34.000 dólares a inmigrantes para que regresaran voluntariamente a sus países. La medida fue un fracaso. La mayoría se negó a regresar, consolidando su presencia en un país donde los beneficios estatales siguen siendo sustanciales.

¿Quién protege a Suecia?

Suecia apostó por una política migratoria sin filtros, sin exigencias y sin límites. Lo hizo por convicción ideológica, más que por estrategia. No fue solidaridad: fue ingenuidad con consecuencias devastadoras. Abrió sus puertas a culturas profundamente diferentes, sin pedir reciprocidad ni respeto a sus valores fundacionales.

La multiculturalidad forzada, lejos de enriquecer, fragmentó a la sociedad. Cuando la diversidad no va acompañada de integración ni respeto a la legalidad común, se transforma en disgregación. Como advirtió el filósofo francés Alain Finkielkraut: “La identidad es como el oxígeno: uno no lo nota, hasta que le falta”.

Suecia aún tiene la oportunidad de revertir esta situación, pero requiere valentía política, honestidad intelectual y decisiones firmes. Es imprescindible reforzar el control fronterizo, reformular el sistema de asilo, y condicionar la permanencia al cumplimiento estricto de las leyes, la adopción del idioma y la participación productiva en la sociedad.

Porque si un Estado no protege sus fronteras, su cultura y a sus ciudadanos, pierde el derecho de llamarse Estado. La historia sueca es una advertencia para el resto de Europa y del mundo: no hay sociedad fuerte sin cohesión, ni progreso sin orden.

La estabilidad social y cultural no es un regalo eterno. Es una construcción frágil que debe protegerse, o desaparece.

Fuente: Ediciones EP, 30/06/25.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

Más información:

México, al borde del abismo

Justicia envenenada: ¿acto de heroísmo o síntoma de un Estado fallido?

¿Es Cuba un Estado fallido? Anatomía de una descomposición institucional

Seguridad Humana Multidimensional: Una clave para enfrentar los retos contemporáneos

.

.

Obligaciones Negociables en Argentina: Una alternativa de Alto Riesgo

junio 19, 2025

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

.

Promesas de rentabilidad, sombras de incertidumbre

Las Obligaciones Negociables (ON) en Argentina son, para muchos inversores minoristas, una fuente de rendimientos tentadores. Prometen intereses en dólares que duplican o triplican los rendimientos que ofrecen los bancos en plazos fijos tradicionales. Pero, como en todo en economía, nada es gratis. Y en este caso, lo que muchos inversores no perciben con claridad es que esos retornos aparentemente elevados son directamente proporcionales al riesgo que asumen. En los últimos años, una serie de defaults corporativos han encendido todas las luces de alarma. Invertir en ON en el mercado argentino puede ser rentable, sí, pero también puede ser un verdadero campo minado si no se cuenta con la información adecuada y el asesoramiento correcto.

¿Qué son las Obligaciones Negociables?

Las ON son títulos de deuda emitidos por empresas para financiarse. Es decir, cuando un inversor compra una ON, le está prestando dinero a una compañía que promete devolverlo en el futuro con intereses. Se trata de un instrumento legalmente regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y puede estar nominado en pesos o en moneda extranjera, generalmente dólares. La ventaja, en teoría, es que permite a las empresas obtener financiamiento fuera del sistema bancario, mientras que los inversores obtienen un rendimiento potencialmente mayor que en otros instrumentos de renta fija.

Pero hay un detalle clave: las ON no cuentan con garantías estatales ni están cubiertas por un seguro de depósitos, como ocurre con los plazos fijos bancarios. Es decir, si la empresa no paga, el inversor puede perder todo o parte de su capital. Además suelen tener muy escasa liquidez (algo muchas veces dejado de lado en el análisis).

Argentina: tierra fértil para los riesgos

La historia económica argentina está plagada de crisis: defaults soberanos, cepos cambiarios, devaluaciones abruptas, inflación crónica, cambios regulatorios intempestivos y populismo económico. Este contexto afecta profundamente la capacidad de las empresas para planificar, crecer y -sobre todo- pagar sus deudas.

Muchas de las empresas que emiten ON lo hacen porque no logran financiamiento bancario, ya sea por falta de garantías, historial crediticio deficiente o simplemente por operar en sectores de alto riesgo. La alternativa es salir a buscar fondos al mercado, tentando a los inversores con tasas atractivas.

Sin embargo, como reza el principio legal romano siempre vigente: Caveat emptor, o en castellano: «Que el comprador se cuide». Este principio cobra vital importancia en el mundo de las finanzas: el inversor debe entender que la responsabilidad última de la decisión recae sobre él.

Defaults recientes: la lista crece

El mercado argentino ha sido testigo, solo en los últimos dos años, de una preocupante seguidilla de incumplimientos en ON emitidas por empresas de renombre:

–Celulosa Argentina anunció que no pagaría capital ni intereses de sus ON con vencimiento en mayo.

–Grupo Albanesi, a través de sus subsidiarias GEMSA y Central Térmica Roca, cayó en default por no pagar intereses de su bono en dólares al 11% anual con vencimiento en 2031.

–Petrolera Aconcagua Energía declaró que no podía cumplir con el pago de un bono por US$20 millones. Su intento por colocar deuda en Nueva York fracasó ante las exigencias de tasas superiores al 12%.

-También se sumaron incumplimientos de Los Grobo, Agrofina y Surcos, todos nombres reconocidos en el ámbito agroindustrial.

Lo preocupante no es solo la cantidad de empresas que incumplen, sino la lógica detrás de estos defaults. En muchos casos, las compañías prefieren incumplir estratégicamente, porque el ‘castigo de mercado’ en una economía acostumbrada al impago no parece tan grave.

En países con mercados desarrollados, caer en default puede significar la muerte financiera para una empresa. En Argentina, en cambio, existe la cultura de “Qué le hace una mancha más al tigre”. Esto genera un clima de inestabilidad en el que incluso empresas solventes especulan con el incumplimiento como forma de reestructurar su Flujo de Caja.

.

Riesgo de contraparte y Conflictos de interés

Un aspecto poco mencionado, pero clave para el pequeño y mediano inversor, es el conflicto de interés en la cadena de distribución financiera. Muchas ON son colocadas por bancos o agentes de bolsa que también tienen intereses comerciales con las empresas emisoras. ¿Cuál es el incentivo de estos intermediarios? Vender el producto. No necesariamente advertir al cliente sobre los riesgos asociados.

Aquí es donde entra en juego la necesidad de contar con asesores financieros independientes, que no cobren comisiones de la empresa emisora y que realmente trabajen alineados con los intereses del cliente. En un ecosistema como el argentino, donde los defaults son moneda corriente, esta precaución puede marcar la diferencia entre proteger el capital o perderlo.

¿Cómo puede protegerse el inversor?

-Estudiar los prospectos de emisión: allí se detallan los términos del bono, tasas, plazos, cláusulas de incumplimiento y plazos de gracia. Es fundamental leer -y entender- estos documentos.

-Analizar la salud financiera de la empresa emisora: ingresos, endeudamiento, margen operativo, historial de pagos anteriores y exposición a regulaciones gubernamentales.

-Diversificar: no poner todos los huevos en la misma canasta. Invertir en distintas empresas, sectores y monedas puede mitigar riesgos.

-Recurrir a asesores idóneos: no basta con “consultar al contador”. Se recomienda buscar profesionales certificados y ajenos a la empresa emisora.

-No dejarse tentar por la tasa: una ON que paga 11% en dólares puede parecer una joya, pero tal vez lo hace porque nadie más le presta. Las tasas altas casi siempre esconden problemas financieros graves o inminentes.

Educación Financiera: la mejor inversión

En un entorno volátil como el argentino, la educación financiera no es un lujo, es una necesidad urgente. Comprender conceptos como riesgo de crédito, liquidez, conflicto de interés, y estructuras de deuda puede ser la barrera que proteja al pequeño inversor de una catástrofe personal.

Al final del día, las ON no son intrínsecamente malas. Pueden ser útiles en ciertas estrategias, y algunas emisoras cumplen y pagan en tiempo y forma. Pero para invertir con responsabilidad, es indispensable hacerlo con conocimiento y asesoramiento. Como afirma Warren Buffett: «El riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo».

.

La decisión es suya, pero no está solo

Invertir en Obligaciones Negociables en Argentina es como navegar en aguas turbias: el viento puede ser favorable, pero también hay tormentas frecuentes. El inversor debe aprender a distinguir entre oportunidades y trampas, entre promesas seductoras y realidades riesgosas. El principio de Caveat Emptor sigue tan vigente como siempre: quien compra, debe protegerse.

Y en ese cuidado, la información, la educación y el asesoramiento independiente son los mejores aliados. Porque, en finanzas, como en la vida, lo barato puede salir caro… y lo caro puede no valer nada si termina en default.

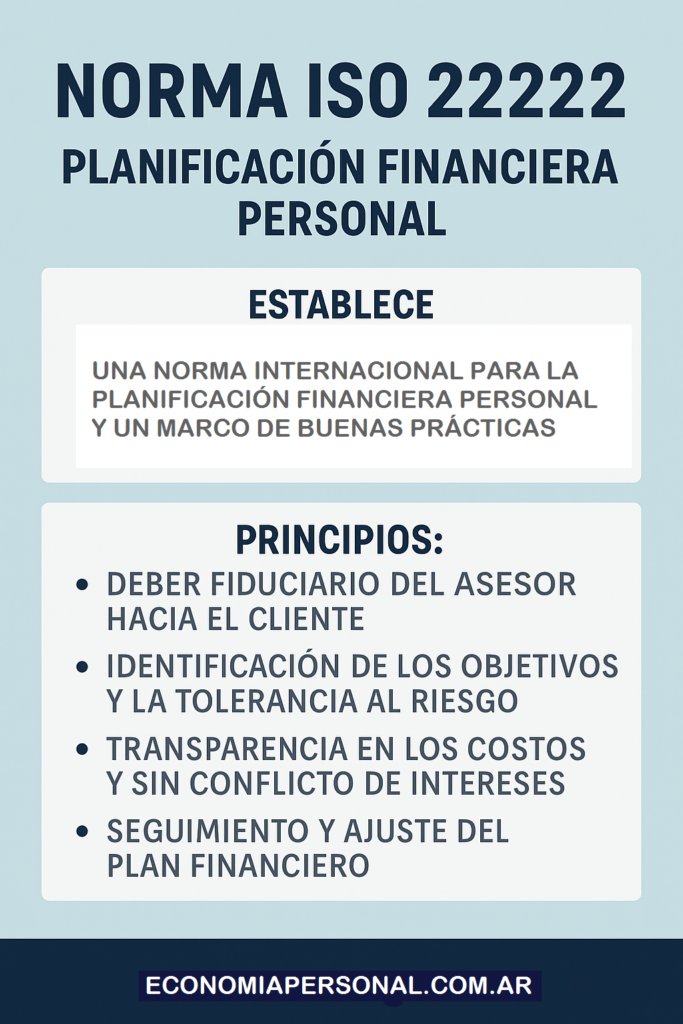

En este contexto, es clave mencionar la existencia de estándares internacionales que orientan al inversor hacia decisiones más seguras y responsables. Tal es el caso de la Norma ISO 22222, que establece un marco globalmente reconocido para la Planificación Financiera Personal. Esta norma internacional no solo promueve buenas prácticas, sino que define principios fundamentales como:

–El deber fiduciario del asesor hacia el cliente.

–La identificación clara de objetivos y tolerancia al riesgo.

–La transparencia en los costos y la ausencia de conflictos de interés.

–El seguimiento y ajuste del Plan Financiero a lo largo del tiempo.

Conocer y aplicar los lineamientos de la ISO 22222 puede marcar una diferencia enorme entre improvisar y actuar con estrategia. Porque una inversión no debe ser una jugada de azar, sino parte de un plan financiero bien estructurado, alineado con los objetivos personales, la etapa de vida del inversor y su capacidad de asumir riesgos.

En definitiva, si va a invertir en instrumentos complejos como las ON argentinas, hágalo con responsabilidad y conocimiento. No compre promesas: compre decisiones informadas.

Y recuerde siempre: el que no sabe lo que está haciendo no está inviertiendo, está especulando.

Fuente: Ediciones EP, 19/06/25.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

Más información:

Las Burbujas Financieras

Cómo elegir al Asesor Financiero ideal

Especulación Financiera: Lecciones de la historia para el presente

Burbujas financieras: Orígenes, evolución y lecciones para inversores prudentes

Las Anualidades como instrumentos de planificación financiera personal

La Norma ISO 22222: Un pilar en la Planificación Financiera

.

.

.

Día del Ingeniero, 16 de Junio / Día de la Ingeniería 06 de Junio

junio 16, 2025

16 de Junio – Día del Ingeniero – (Argentina)

El Día del Ingeniero se celebra en Argentina el 16 de junio en conmemoración de la creación de la Carrera de Ingeniería, lo que se hizo tomando como base el Departamento de Ciencias Exactas en el año 1865.

Fuente: Wikipedia.

6 de Junio – Día de la Ingeniería – (Argentina)

El Día de la Ingeniería Argentina se celebra el 6 de junio porque en dicha fecha del año 1870 egresó del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires el primer Ingeniero Civil de Argentina: Luis Augusto Huergo, lo acompañaron en esa primera promoción otros once egresados. Debe distinguirse del Día del Ingeniero que se celebra el 16 de junio, en conmemoración de la creación de la carrera de ingeniería, lo que se hizo tomando como base el Departamento de Ciencias Exactas en 1865 para mejorarla.

Fuente: Wikipedia.

.

Justiniano Allende Posse

Justiniano Allende Posse (Córdoba, 12 de noviembre de 1886 – Buenos Aires, 1980) fue un ingeniero argentino, primer director de la Dirección Nacional de Vialidad, e impulsor del sistema de rutas nacionales.1

Biografía

Egresó de la Universidad Nacional de Córdoba en 1908, fue profesor de matemáticas en el Colegio Nacional de Monserrat, y durante varios años trabajó en los ferrocarriles dependientes del Ministerio de Obras Públicas. En 1912 fundó su propia empresa de construcciones, al frente de la cual llevó adelante obras civiles de variadas características; entre ellas, construyó el Palacio de Justicia de la ciudad de Córdoba.

Egresó de la Universidad Nacional de Córdoba en 1908, fue profesor de matemáticas en el Colegio Nacional de Monserrat, y durante varios años trabajó en los ferrocarriles dependientes del Ministerio de Obras Públicas. En 1912 fundó su propia empresa de construcciones, al frente de la cual llevó adelante obras civiles de variadas características; entre ellas, construyó el Palacio de Justicia de la ciudad de Córdoba.

Fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de facto de la provincia de Tucumán en 1931, y al año siguiente ocupó el mismo cargo en su provincia natal.

Fue el primer administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, creada por la Ley 11.658, y ocupó ese cargo hasta el año 1937. Fue uno de los autores del construcción de rutas nacionales, que logró que en doce años se pasara de 2 000 a 30 000 km de rutas nacionales.

Contó con un generoso presupuesto, de poco menos de 60 millones de pesos para los años 1932 a 1934, que fue aumentado a casi 70 millones para los dos años siguientes.

Inauguró el Día del Camino, con la colocación de un monolito en la Plaza de los Dos Congresos, en Buenos Aires, que marcaba el km 0 del ambicioso plan de rutas nacionales que encaró. Entre las obras que alcanzó a terminar se cuentan la ruta nacional 5 entre Mercedes y Chivilcoy, los puentes sobre los ríos Salado y Samborombón de la ruta nacional 2, varios tramos de la ruta nacional 11, rutas entre Paraná, Concordia, Villaguay y Gualeguaychú, la mayor parte del cruce internacional a Chile por Las Cuevas, el puente sobre el río Quinto junto a Villa Mercedes, el primer puente carretero sobre el río Chubut, la ruta de Neuquén a Zapala y el tramo entre Comandante Luis Piedrabuena y Río Gallegos.

Tras su renuncia en 1938 fue presidente de la Corporación de Transportes de la Capital Federal.

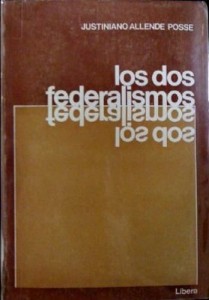

Durante el gobierno de Juan Domingo Perón se dedicó a la historiografía, y en 1956 publicó Los dos federalismos. Volvió a ocupar el cargo de administrador de Vialidad Nacional durante la Revolución Libertadora, entre 1956 y 1958.3

Durante el gobierno de Juan Domingo Perón se dedicó a la historiografía, y en 1956 publicó Los dos federalismos. Volvió a ocupar el cargo de administrador de Vialidad Nacional durante la Revolución Libertadora, entre 1956 y 1958.3

Años más tarde integró la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y en 1971, junto a otros ingenieros como Alberto Costantini, Francisco Gabrielli, Luis María Gotelli y Luis M. Ygartúa, fundó la Academia Nacional de Ingeniería, de la cual fue el primer presidente.4

Falleció en la ciudad de Buenos Aires en 1980. Estaba casado con Angelina Pinto, con quien había tenido tres hijos. La autopista que une la ciudad de Córdoba con Villa Carlos Paz lleva el nombre de este notable ingeniero.

Referencias

- Cutolo, Vicente (2004). Novísimo Diccionario Biográfico Argentino. Tomo I. Elche. pp. 46–47.

- Bellent, Anahí (2005). «Kilómetro cero: la construcción del universo simbólico del camino en la Argentina de los años treinta». Boletín del Institito de Historia Argentina Dr. Emilio Ravignani (27).

- «Gestión Ing. Justiniano Allende Posse». Vialidad Nacional.

- «Listado de académicos desde la fundación». Academia Nacional de Ingeniería.

Fuente: Wikipedia, 2015.

Publicaciones relacionadas:

ALLENDE POSSE Justiniano _ La Universidad y la Ciencia Vial

.

.

.

Bolivia: elecciones en medio de la creciente violencia y el colapso institucional

junio 12, 2025

Por Adalberto Agozino.

En Bolivia la pugna entre Arce y Morales no es sólo un conflicto de liderazgos, sino que se ha convertido en una disputa por el control de los pocos recursos que aún conserva el Estado.

.

Bolivia se aproxima a las elecciones generales del 17 de agosto bajo un clima político cada vez más inflamable. La campaña electoral ha sido eclipsada por una escalada de violencia, choques armados entre manifestantes y fuerzas del orden, bloqueos de rutas y una crisis institucional que ha dejado al país sin garantías claras sobre la transparencia del proceso. En este contexto, las disputas internas dentro del oficialismo y el descrédito del sistema judicial debilitan la posibilidad de unas elecciones legítimas y pacíficas.

La fractura entre Evo Morales y el presidente Luis Arce, ambos referentes del Movimiento al Socialismo (MAS), ha arrastrado al partido oficialista a una división sin retorno. Morales, inhabilitado constitucionalmente para presentarse por cuarta vez, ha sido proclamado “único candidato” por sus bases más radicales, que lo respaldan incluso frente a una orden de captura por un caso de trata de personas. Desde su bastión en el trópico de Cochabamba, Morales impulsa bloqueos que paralizan parte del país y generan un clima de rebelión creciente.

.

Las consecuencias de esta movilización son graves: en menos de una semana murieron cuatro policías en enfrentamientos con seguidores del exmandatario. En Llallagua y Oruro, las patrullas policiales fueron blanco de disparos, sus vehículos incendiados y sus agentes tomados como rehenes. En paralelo, el desabastecimiento de combustible y alimentos, producto de los cortes de rutas, agudiza la crisis económica y genera un ambiente de desesperanza entre los ciudadanos.

.

Por su parte, el gobierno de Arce respondió con una ofensiva conjunta de policías y militares, autorizando operativos para liberar las rutas bloqueadas. Pero la violencia no cede, y las declaraciones de ambos bandos no hacen más que echar leña al fuego. Mientras el presidente, que se niega a renunciar, promete “mano dura” para defender el orden constitucional, Morales asegura que el pueblo se subleva ante la “judicialización de la política” y denuncia persecución.

Este enfrentamiento va mucho más allá de la competencia por el liderazgo del MAS. Se trata de una disputa por el control del aparato estatal en un país con reservas internacionales en caída, inflación en alza y un sistema judicial sumido en el descrédito. La suspensión indefinida de las elecciones judiciales, la prórroga de magistrados por decreto y la supresión de las primarias presidenciales han vaciado de contenido al proceso democrático.

En las regiones rurales, donde la autoridad del Estado es débil, los sindicatos cocaleros afines a Morales imponen su ley. En las ciudades, la clase media observa con creciente hartazgo cómo se disuelve el orden institucional. La violencia en La Paz, donde manifestantes intentaron tomar por la fuerza la plaza Murillo, sede del gobierno, o los disturbios en Cochabamba, donde se enfrentaron con gases y petardos, son apenas síntomas de una polarización que amenaza con salirse de control.

.

La oposición, agrupada en un “bloque unido” de centroderecha, intenta capitalizar el caos sin lograr aún un liderazgo claro. Mientras tanto, sectores civiles, empresariales y académicos reclaman una salida institucional que garantice elecciones limpias y pacíficas. Pero el reloj avanza, y con él la posibilidad de que la violencia termine por impedir un proceso electoral normal.

La violencia preelectoral no es un fenómeno nuevo en Bolivia, pero adquiere una dimensión inquietante cuando se combina con un panorama económico cada vez más precario. La inflación, aunque oficialmente contenida en cifras moderadas —un 2,1 % interanual, según el INE—, convive con una escasez creciente de productos importados, un mercado negro del dólar en expansión y un déficit fiscal estructural que el Gobierno apenas logra disimular con discursos de soberanía económica.

Bolivia, marcada por las heridas aún abiertas de 2019, cuando la salida forzada de Evo Morales derivó en una transición turbulenta, corre el riesgo de repetir una historia de colapsos. Si no se restablecen las condiciones mínimas de legalidad y convivencia democrática, el país podría enfrentarse a un nuevo ciclo de ingobernabilidad.

Las elecciones de agosto ya no solo decidirán quién ocupará la presidencia: podrían definir si Bolivia mantiene en pie su frágil democracia o se precipita en una crisis irreversible.

Fuente: alternativepressagency.com, 12/06/25

Más información:

El Tren de Aragua, la megabanda criminal venezolana que pone en jaque a Sudamérica

Sudán, la guerra olvidada

Los oscuros vínculos del Frente Polisario con el terrorismo

Tensiones en el Sahel

Siria, el conflicto sin fin

Erdogan construye una esfera de influencia en África

Alianza estratégica entre Marruecos y América Latina

.

.