Por Kelsey Gee y Jesse Newman.

.

Las cosechas que ya están en marcha en Estados Unidos pueden arrojar la mayor producción de soja y maíz en la historia de ese país. Pronto, esos granos llegarán a un mercado global que ya cuenta con el mayor inventario de todos los tiempos.

Las cosechas que ya están en marcha en Estados Unidos pueden arrojar la mayor producción de soja y maíz en la historia de ese país. Pronto, esos granos llegarán a un mercado global que ya cuenta con el mayor inventario de todos los tiempos.

Algunos agricultores esperan que algún fenómeno climático en alguna parte del mundo contribuya a reducir los rendimientos y apuntale los precios de los cultivos, que se encuentran en sus niveles más bajos en varios años.

Podrían tener que esperar un largo tiempo.

La situación representa un giro drástico respecto de la que imperaba hace cuatro años, cuando los precios de numerosas materias primas ascendían a los mayores niveles que muchos agricultores estadounidenses hubieran visto en sus vidas. Entonces, una sequía extrema redujo la producción de una serie de cultivos y obligó a los ganaderos a sacrificar parte de sus existencias frente a los costos crecientes del pienso.

Ahora, sin embargo, los agricultores enfrentan el problema opuesto. Los precios de algunos cultivos se ubican en los niveles más bajos en varios años y la capacidad de almacenamiento está repleta.

Para dejar espacio para cultivos como el maíz después de una cosecha abundante a mediados de año, Frank Riedl, gerente general de Great Bend Co-op, una cooperativa de elevadores de granos y suministros agrícolas de Kansas, compró y alquiló terrenos adicionales para construir búnkers del tamaño de una cancha de fútbol, para guardar los millones de bushels de granos excedentes.

“Hay una abundancia de maíz en el país y no disponemos de una base para almacenarlo”, señala Riedl. “Los agricultores están tratando de hallar un lugar donde volcar sus cultivos”.

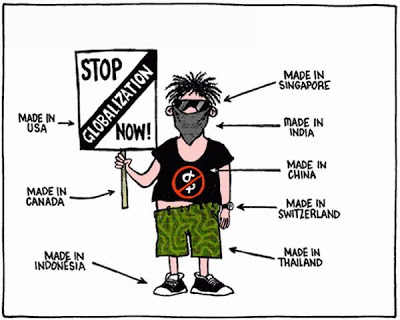

El ciclo de auge y caída de las materias primas en EE.UU. se ha expandido por todo el mundo en los últimos años, conforme los productores agropecuarios de Sudamérica, China y el Mar Negro han adoptado prácticas muy parecidas a las de EE.UU. Eso ha aumentado los riesgos y las potenciales recompensas para los productores que quieren vender, a medida que las vicisitudes del clima, el tipo de cambio y los cambios de políticas en lugares lejanos impactan más que nunca en los precios de los alimentos en EE.UU.

“El mundo sigue expandiendo su área de producción y, debido a ello, el ciclo podría perdurar por un tiempo”, dice Dan Basse, presidente de la firma de commodities de Chicago AgResource Co., quien recalca que los agricultores de todo el mundo han añadido en la última década cerca de 73 millones de hectáreas de terrenos en cultivo, el equivalente al total del cinturón agrícola estadounidense. De todos modos, “basta con una sequía en un área importante de producción para curar esto”, afirma.

Los precios globales de los granos, cereales y la carne cayeron en agosto y septiembre frente al mismo lapso del año pasado, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), lo que se explica en parte por la abundancia de las cosechas en gran parte del hemisferio norte. El exceso de suministro es el resultado de decisiones en todo el mundo de plantar más hectáreas y criar más ganado ante la nueva demanda y los altos precios generados durante la más reciente escasez.

“Hay un viejo dicho de la industria de que el dinero hace la leche y más dinero hace más leche”, cuenta Chuck Nicholson, profesor de cadena de suministro y sistemas de información de la Universidad Estatal de Pensilvania, quien se dedica a estudiar los mercados agrícolas. El exceso de producción actual tiene “mucho que ver con las decisiones agregadas de los agricultores; los productores pueden abrir el grifo de la leche relativamente rápido y suelen ser más renuentes a cerrarlo”.

Otro factor detrás del exceso de oferta es el aumento de la población deseosa de consumir más proteínas en sus dietas. Alimentos como la leche de fórmula para bebés, la carne de cerdo, el queso y la carne blanca están pasando a ser un hábito diario para una creciente clase de consumidores que pueden darse el lujo de ingerir comidas que la generación previa consideraba un lujo.

Para generar más proteína, los productores de carne y lácteos dependen de un suministro constante de granos baratos que usan como alimentos. La FAO proyecta que para el año 2050 el mundo tendría que generar 455 millones de toneladas de carne al año para alimentar a una población adicional de 2.400 millones de personas. La cifra representa un alza de 40% sobre la gigantesca producción de este año.

En el camino, sin embargo, los productores son cada vez más susceptibles de cometer errores en la delicada danza de la oferta y la demanda en todo el mundo.

En el caso de los productores que crían animales para alimentación, calcular el momento indicado para expandirse es una apuesta a las condiciones que imperarán en el mercado dentro de meses o incluso años. Una ternera, por ejemplo, demora más de un año en madurar y llegar al momento que pueda ser inseminada y otros nueves meses para producir una cría para añadir al ganado de leche o de carne.

Algunos agricultores que han podido sortear la caída de los precios atribuyen su éxito a la firma de contratos de largo plazo que les garantizan un precio con mucha antelación. “Nuestros productos son muy perecederos y disponemos de unas pocas horas, como máximo, para vender” la leche antes de que se pudra, explica Scott McGinty, presidente de Aurora Organic Dairy LLC, de Boulder, Colorado. “Uno tiene que estar cerca de su mercado o las condiciones que lo llevaron al negocio podrían esfumarse para cuando uno llega allí”, observa.

Algunos agricultores que han podido sortear la caída de los precios atribuyen su éxito a la firma de contratos de largo plazo que les garantizan un precio con mucha antelación. “Nuestros productos son muy perecederos y disponemos de unas pocas horas, como máximo, para vender” la leche antes de que se pudra, explica Scott McGinty, presidente de Aurora Organic Dairy LLC, de Boulder, Colorado. “Uno tiene que estar cerca de su mercado o las condiciones que lo llevaron al negocio podrían esfumarse para cuando uno llega allí”, observa.

Lo cierto es que ya las habíamos adelantado hace unas semanas y, además, los usuarios de Android ya podían disfrutarlas, pero llegan ahora a la versión 2.16.12 de la app de mensajería instantánea del sistema operativo iOS.

Lo cierto es que ya las habíamos adelantado hace unas semanas y, además, los usuarios de Android ya podían disfrutarlas, pero llegan ahora a la versión 2.16.12 de la app de mensajería instantánea del sistema operativo iOS.