El Impuesto de Sucesiones en Andalucía

julio 4, 2020

Crónicas del Robo Legalizado

La herencia socialista andaluza arruina a una familia: «Yo no he robado nada a nadie, sólo he heredado»

Por Borja Jiménez.

La Junta de Andalucía lleva diez años persiguiendo a Rocío por una deuda de medio millón de euros. Su delito: que su padre falleciera y le dejara una herencia. El impuesto de sucesiones ha arruinado la vida de esta joven que vive en la zona más pobre de Coria del Río (Sevilla), en una casa en la que se ganan la vida vendiendo comestibles y que nadie quiere comprar. La conflictiva zona, en la que las miradas persiguen a los forasteros, está llena de delincuencia y droga, lo que deja sin valor un inmueble por el que el Gobierno andaluz reclama a Rocío 500.000 euros.

El cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía tras casi cuatro décadas de socialismo trajo consigo un gran avance en lo que respecta al impuesto de sucesiones: la bonificación del 99% del mismo a los familiares directos. En la práctica, supone la eliminación de este tributo a hijos y nietos del fallecido. Sin embargo, una de las tareas pendientes de Juanma Moreno es, según exigen desde Vox, la solución de los problemas de quienes ya viven arruinados por el impuesto socialista que, por cierto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere «armonizar», es decir, subir.

«Desde que falleció mi marido, hace ya diez años, ni duermo de noche ni duermo de día»

Quizás la ministra, que ha estado más de una década en la Junta socialista, debería conocer en primera persona casos como el de Rocío, a quien su Gobierno reclamaba, apenas una semana después de fallecer su padre, 210.000 euros por un inmueble que, en el mejor de los casos, se podría vender por 10.000 o 15.000 euros.

Al tratarse de una familia muy humilde, no pudieron pagar una deuda que, por intereses de demora, ya asciende a medio millón de euros. «Esto no está valorado en nada. Desde que falleció mi marido, hace ya diez años, ni duermo de noche ni duermo de día. Solo de pensar que estamos en la calle. Cualquier día Hacienda puede entrar y expropiarlo», explica a OKDIARIO Faviola, madre de Rocío y viuda, por tanto, también en deuda con el Gobierno andaluz.

«¿Cómo voy a pagar 500.000 euros?»

«Mi padre muere y nos deja una pequeña herencia. Nos deja esta casa, con un pequeño negocio de comestibles, y dos pequeños solares que no son urbanizables. Al fallecer mi padre, nos empiezan a mandar cartas, y la deuda era ya de 210.000 euros. Al no pagar esa deuda, porque no teníamos dinero, pues empezó a subir y ya van por 500.000 euros», explica a OKDIARIO Rocío.

«Esto ahora mismo no vale nada. Yo vivo en un barrio humilde», suspira Rocío, que subraya que «esta casa no tiene el valor que ellos piden porque no me la compran». «Esta casa no me la compra nadie hoy en día», insiste.

Rocío pide a Juanma Moreno «que nos ayuden, que nos bajen la deuda, que no somos ricos… Que nosotros no nos negamos a pagar, pero que nos bajen la deuda para poder afrontar esta situación. Que no vivimos, no comemos… Estamos amargados. No sabemos qué hacer». «Yo no le he robado nada a nadie, que yo solo he heredado», concluye.

La pareja de Rocío también lamenta la situación: «Yo lo veo y no me lo creo. Ella tiene su vida embargada. No puede tener un coche o casarse o tener cualquier otra cosa porque directamente se lo quitan todo».

Vox pide la eliminación total

Rocío recibía este sábado a varios políticos de Vox, entre los que se encontraban Reyes Romero, diputada en el Congreso de Vox, y Javier Cortés, presidente de la gestora de la formación en Sevilla, que reconocen a este periódico que se encuentran en plena campaña contra los okupas y también contra el impuesto de sucesiones.

«Me ha emocionado mucho conocer su historia. Su situación. La situación de esta familia y de tantas otras que están afectadas por un injusto impuesto como es el de sucesiones», explica a OKDIARIO Reyes Romero, que pide a la Administración que «revise estos casos» porque «son una injusticia».

«Nosotros pedimos la eliminación de este impuesto confiscatorio, tal y como dice la Constitución. Queremos que dejen vivir en paz a las familias de toda España», insiste Romero, que recuerda que, aunque en Andalucía la situación ha mejorado, «todavía queda mucho por conseguir, y sobre todo revisar expedientes como el de Rocío, u otros casos que iremos dando a conocer en las próximas semanas».

Fuente: okdiario.com, 29/06/20

Vincúlese a nuestras Redes Sociales: LinkedIn Twitter

.

.

La impronta del Imperio Español

julio 2, 2020

El Imperio Español fue estupendo

Tal vez es una batalla poco reconfortante el tratar de oponer un discurso a las imágenes. La potencia visual del “black lives matter” no es argumentativa, sino que de algún modo va del hecho al razonamiento, algo por otro lado muy típico del pensamiento progresista. Es decir, si alguien incendia una ciudad, obliga a todo el mundo a ponerse de rodillas o empieza a tirar estatuas, no lo tiene que justificar. Por el contrario, el discurso progresista viene a decir que si alguien empieza a quemar ciudades o tirar estatuas será que algún motivo tendrá. Hemos visto esta forma de pensar en acción muchas veces en relación al terrorismo, por ejemplo. Si había un grupo terrorista poniendo bombas y pegando tiros en la nuca a la gente, es que alguna justificación tenían que tener. Para acabar con el fenómeno había que encontrar las causas políticas del conflicto, no tratar de reprimir a los terroristas. Aunque este discurso puede parecer pacifista, en realidad es todo lo contrario del pacifismo. El que más mata más justificación tiene. A más bombas, más conflicto político y social se adivina como trasfondo. Si pones la bomba, será el discurso de progreso el que encuentre tu justificación. Si no eres capaz de poner bombas, no trates de generar un debate social. El que no quema contenedores evidencia la falta de respaldo social a su ideas. Obviamente esta teoría sólo funciona cuando la violencia la practica la izquierda. Lo hemos visto en Chile o lo estamos viendo en los EEUU. Los gobiernos democráticos tienen que arrodillarse ante los instigadores de las revueltas sociales.

Paradójicamente, a la par que un lado ya casi ha abandonado el discurso y simplemente actúa, utilizando la fuerza sin demasiados complejos, es cuando están quizá brotando en el otro lado más personas con más capacidad de oponer con brillantez un discurso refutatorio. Es el caso por ejemplo del canal de Youtube “Fortunata y Jacinta”, toda una prueba de que los discursos intensos y extensos, no necesariamente coincidentes con el nuestro, también pueden tener su público.

En el caso del “black lives matter” y su deriva antihispánica, materializada en los ataques a estatuas de personajes históricos españoles, incluso en la propia España, no es sin embargo un vídeo del canal lo que nos ha llamado la atención sino un trabajado artículo publicado en la cuenta paralela del canal en Twitter. El resumen corto de los 16 puntos que componen la reflexión es que el Imperio Español fue estupendo. Con matices, pero estupendo. Y he aquí el porqué de esta extravagante afirmación:

El caso es que, como respuesta a la intensificación de los ataques perpetrados contra símbolos históricos de tradición hispánica en EEUU y otros lugares del mundo, el pasado sábado 20 de junio publiqué en redes sociales 16 escuetos puntos tratando de explicar por qué España nunca se vio comprometida de modo sistemático ni con la explotación esclava, ni con la exclusión social, ni con la aniquilación deliberada de pueblos enteros por motivos raciales (incluyo traducción al inglés).

1º La prohibición de esclavizar al vencido la hace Isabel la Católica y esto supuso tal revolución conceptual que resultó incomprensible para mucha gente de la época. Las Leyes de Burgos (1512) establecen la naturaleza jurídica del indio como hombre libre con todos los derechos de propiedad.

2º No podía ser explotado y podía trabajar a cambio de un salario justo; se establecen horarios laborales, se exime del trabajo a los menores de catorce años, se respeta la situación social de los indios caciques y de sus descendientes, se prohíben los castigos físicos, etc.

3º El derecho de conquista se basaba en tres fuentes: el derecho romano, el medieval y el Pontificio. España cumplía con los tres, pero Carlos I detiene la conquista para determinar si es o no legítima desde el punto de vista moral.

4º En la Controversia de Valladolid se cuestionan estos tres derechos. De ahí sale la figura del “protector de indios” y el moderno Derecho de gentes. Nunca antes se había preguntado un pueblo vencedor dónde empezaban los derechos propios y dónde empezaban los del vencido.

5º Por primera vez en la historia el poder político se somete a la filosofía moral y son los juristas y teólogos de la Escuela de Salamanca quienes realizan esta labor prefigurando el Derecho internacional y los llamados “derechos humanos”.

6º Una de las primeras consideraciones que reconocieron los teólogos y juristas españoles del siglo XVI fue que las sociedades indígenas no eran amorfas (tal y como sugería el agustinismo político), sino que eran sociedades ya constituidas cuya formación implicaba el desarrollo de una racionalidad técnica, jurídica, artística y política.

7º El racionalismo tomista venció en España al agustinismo político, que fue el seguido por los protestantes. Este racionalismo tomista reconocía la racionalidad del indio y supuso, por eso, el reconocimiento también de sus derechos, entre otros el de ser propietarios de sus tierras.

8º Eso no quiere decir que la acción del Imperio español fuese angelical: hubo abusos individuales igual que los hay en nuestras sociedades actuales a pesar de la ONU, a pesar de la Declaración de Derechos Humanos del 48 y a pesar de nuestras avanzadas democracias y de nuestros refinados códigos penales. Por eso es tan importante la distinción entre finis operis y finis operantis que, de forma grosera, podría extrapolarse a otros ámbitos. Por ejemplo, ¿la norma objetiva de la policía en EEUU es masacrar negros? De cara a quienes cantan “el Estado opresor es un macho violador” ¿acaso la norma objetiva, positiva, del Estado español o del chileno es discriminar, violar o alentar el asesinato de mujeres?

9º En la América española se estipuló una educación legalmente interracial y, gracias a ello, muchos indios estudiaron y se dedicaron a las leyes. Tenían cátedras de lenguas indígenas, cuyo conocimiento era obligatorio para todos los religiosos que ejercieran la enseñanza.

10º Se fundaron 25 universidades en toda la América española. Los portugueses no fundaron universidades. La primera en Brasil data de 1913. ¿Qué decir del imperio alemán en África y el holandés en Oceanía? Y la muy culta Bélgica no abrió ni una sola universidad en el Congo.

11º Colegio San Pablo de Lima: biblioteca más importante del continente americano con más de 40.000 volúmenes (frente a los 4.000 de Harvard fundada en 1636), libros no precisamente dedicados a la doctrina católica sino a las matemáticas, la arquitectura, botánica, medicina, etc.

12º Cultura musical barroca en la América española: los pobladores locales ocuparon sus lugares en el coro, como solistas, instrumentistas, copistas, constructores de instrumentos, compositores e incluso maestros de capilla.

13º Al igual que Roma extendía sus instituciones allá donde fuera, con el derecho romano a la cabeza, así España replicaba en América los Cabildos, que eran pequeños parlamentos descentralizados en las ciudades y cumplían una función legislativa. Luego estaban las Reales Audiencias (ejecutivo) y la Legislación de Indias (judicial). El Imperio español es el primer heredero del Imperio romano cuyo objetivo es ponerse al servicio político de todas las partes, orientándose a elevar políticamente a las sociedades consideradas más primarias. Por eso los territorios españoles de ultramar no eran “colonias” (entendidas en el sentido abrasivo del término, más moderno). Eran provincias, “reinos” gobernados por virreyes.

14º Este sistema se había ido construyendo en la Península desde el siglo IX: Cortes donde está representado el pueblo, las primeras con campesinos libres que pueden elegir señor, con municipios de hombres libres y amplia capacidad de decisión.

15º El Imperio se consolida manteniendo algunas de las estructuras políticas preexistentes, como la figura de una nobleza indígena hereditaria, los llamados curacas, siendo ellos quienes ocuparon los cargos principales de estos cabildos.

16º Los nativos americanos fueron considerados como súbditos de la Corona, tan españoles como uno de Salamanca, hecho que fue interpretado por la Europa del norte como una transgresión contra la pureza racial y un atropello a la higiene moral.

En definitiva, es más fácil alinearse con ciertos zurcidores de la moral biempensante antes que enfrentarse a los hechos. Pero lo cierto es que todo esto lo aporta España objetivamente: no es una interpretación ideológica o interesada, sino una realidad que se ha ocultado a varias generaciones de españoles y de hispanoamericanos.

A riesgo de alargar aún más esta ya de por sí larga entrada, añadimos esta reflexión de la autora sobre las respuestas que suscitaron en las redes sociales los anteriores puntos. Para que nuestros lectores no sepan menos que los que leyeron el hilo en la cuenta original.

Hasta aquí el hilo presentado en redes sociales. Dicho hilo se viralizó en Twitter, dando lugar a un nutrido conjunto de objeciones, ampliaciones, precisiones y también insultos, simplificaciones y tergiversaciones de todo tipo. Este es el enlace a mi cuenta de Twitter por si queréis revisar el material que allí se ha generado: https://twitter.com/fortunayjacinta/s… Es interesante advertir que hasta hace muy pocos años, apenas quince, el Columbus day era celebrado en EEUU en honor de Italia (de forma extraoficial desde 1792; como fiesta federal a partir de 1934). Como ejemplo, lean estas declaraciones del presidente Truman: “Desde los días en que Colón descubrió América, incalculables miles de seres han venido al Nuevo Mundo desde las costas de Italia para contribuir con su esfuerzo a nuestra cultura y civilización. Ellos han seguido el trabajo de Cristóbal Colón, reviviendo el espíritu que él ejemplarizó y en este aniversario del afortunado final del intrépido viaje yo les saludo por la fiesta que ellos han representado en la historia de esta nación”.

Aquellos que niegan la existencia de la ideología antiespañola, dirigida geopolíticamente contra toda la comunidad hispana, tendrán que explicar por qué el dedo acusatorio que hoy día justifica el derribo de las estatuas de Cristóbal Colón en distintos puntos de EEUU no señala, culpabilizándola, a la nación italiana y a los italianos, sino que se dirige, imperturbable hacia España. Y que conste que Colón, en efecto, cometió excesos en América, razón por la que fue traído a la Península con los grilletes puestos y vilipendiado por las calles de Granada. Traigo, por tanto, el caso de Colón para evidenciar las contradicciones que se viven actualmente en EEUU respecto al juicio moral de determinados hitos de su historia. Lo que interesa subrayar es que mientras en EEUU esa ideología antiespañola puede servir para reforzarse internamente como nación, en los países hispanoamericanos y en España sirve para dirigir ese odio hacia dentro, creando facturas internas muy graves y un enorme extravío identitario.

Y prueba de ello es que quienes con más esfuerzo han atacado el citado hilo han sido españoles, mexicanos, colombianos, peruanos, bolivianos, etc. En este vídeo (incluyo texto del guion: http://www.nodulo.org/forja/forja052…. exponía hace pocos meses cómo a principios del XX insignes representantes de las naciones hispanoamericanas sí sabían que se encontraban en abierta confrontación dialéctica contra otras plataformas geopolíticas, sabían que el enemigo no era España y que en la unión podía estar la fuerza (por supuesto, tampoco buscaban una especie de armonicismo tontorrón con España, sino posibles alianzas frente a enemigos comunes). Por cierto, y para evitar suspicacias, sé bien que el ataque a los símbolos de tradición hispánica (estatuas de Cervantes, Isabel la Católica, Fray Junípero, Oñate, etc.) es sólo uno de los efectos del Black Lives Matter, fenómeno complejo que tiende a ser interpretado en clave dualista (globalismo aureolar versus patriotismo; demócratas contra republicanos; globalistas contra Trump, capitalistas industriales versus capitalistas financieros, etc.), pero que precisará de análisis más precisos. Salud a todos los hispanohablantes del mundo, a un lado y otro de los océanos.

Fuente: navarraconfidencial.com, 2020

Vincúlese a nuestras Redes Sociales: LinkedIn Twitter

.

.

El Teorema de Bayes en el Análisis de Inteligencia

julio 1, 2020

“Bayes ingenuo” en apoyo del análisis de inteligencia

Por José-Miguel Palacios.

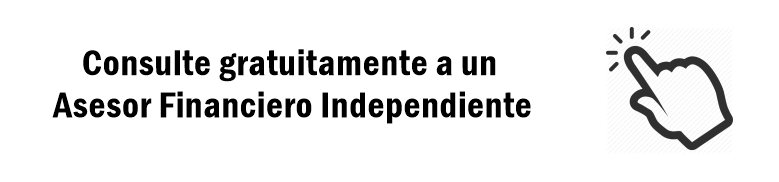

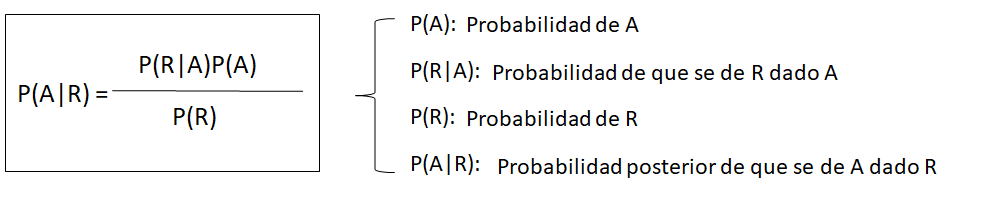

Un interesante artículo de Juan Pablo Somiedo[1], aparecido a finales de 2018, nos recordaba que el teorema de Bayes[2], en su versión más elemental (lo que se suele llamar “Bayes ingenuo”) puede seguir siendo útil en análisis de inteligencia.

El teorema de Bayes en el análisis de inteligencia

Se puede argumentar que todo análisis de inteligencia es bayesiano en su naturaleza. En esencia consiste en obtener unas evidencias iniciales, simples fragmentos de una realidad bastante compleja, para formular después hipótesis explicativas, recolectar más evidencia y verificar cuál de nuestras hipótesis se ajusta mejor a la evidencia disponible. Algo que no es esencialmente distinto de la “lógica bayesiana”, es decir, de ir modificando nuestras valoraciones subjetivas iniciales a medida que vamos recibiendo evidencias más o menos consistentes con ellas.

En las décadas de 1960 y 1970 hubo varios intentos de utilizar directamente el teorema de Bayes para fines de análisis de inteligencia. Algunos de ellos han sido documentados en las publicaciones del Centro para el Estudio de la Inteligencia de la CIA[3]. Los resultados, sin embargo, no llegaron a ser plenamente convincentes. Y una de las razones principales fue que el mundo real resultó ser demasiado complejo para los modelos elementales que deben considerarse al utilizar “Bayes ingenuo”. Y es que estos modelos presuponen la invariabilidad de la situación inicial (oculta a nuestros ojos), así como la independencia absoluto de los sucesos que vamos considerando. Este problema puede resolverse mediante el uso de “redes bayesianas”[4] y los resultados son matemáticamente correctos, aunque aquí el principal problema radica en conseguir modelar correctamente la realidad. Es el enfoque que fue seleccionado para el programa Apollo[5] y otros similares.

A pesar de todo, y con las debidas precauciones, el uso de “Bayes ingenuo” puede ayudarnos en algunos casos a valorar la evidencia de que disponemos. Para que ello sea así, tendríamos que prestar atención a neutralizar las principales debilidades del método. A saber:

a) Deberíamos utilizar únicamente evidencia relativamente “reciente” (algo que, medido en tiempo, puede tener distintos significados dependiendo de los casos). El problema es que Bayes nos da información sobre una situación preexistente y oculta (por ejemplo, la decisión que puede haber adoptado un determinado líder político) fijando nuestra atención en sus manifestaciones visibles. Si la evolución de la situación es bastante lenta (por ejemplo, la soviética durante el brezhnevismo medio y tardío), podemos asumir que no cambia sustancialmente durante años, por lo que el momento de obtención es escasamente relevante para la valoración de la evidencia. En situaciones más dinámicas, como suelen ser la actuales, las posiciones de los líderes se están modificando continuamente como consecuencia de los cambios que se producen en el entorno. Evidencia relativamente antigua puede referirse a una “situación oculta” que ya no es actual. Por ello, deberíamos utilizar solo evidencia bastante nueva y, si la crisis continúa, prescindir de la más antigua en beneficio de otra más reciente.

b) En la medida de lo posible, el conjunto de las hipótesis debería cubrir la totalidad de las posibilidades existentes, y no debería existir ningún solape entre las diferentes hipótesis. En la práctica, este objetivo es casi imposible de alcanzar, aunque cuanto más nos acerquemos a él, más fiables serán los resultados que obtengamos al aplicar “Bayes ingenuo”.

c) Las evidencias (“Sucesos”) deberían ser de un “peso similar” y no estar relacionadas entre sí[6].

En la práctica

Hemos elaborado una hoja de Excel[7], con la esperanza de que pueda ayudar con los cálculos matemáticos que esta técnica requiere. Para rellenarla, seguiremos los siguiente pasos, sugeridos por Jessica McLaughlin[8]:

1) Creamos un conjunto de hipótesis mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas relativas al fenómeno incierto que queremos investigar. Como ya hemos explicado, es, quizá, uno de los pasos más difíciles. En general, resulta complicado imaginar hipótesis que sean por completo mutuamente excluyentes (sin ningún solape entre ellas). Y no lo es menos conseguir que el conjunto de ellas agote todas las posibilidades.

2) Asignamos probabilidades previas (pr.previa, en nuestra hoja de cálculo) a cada una de las hipótesis. La probabilidad previa es nuestra estimación intuitiva de la probabilidad relativa de cada una de las hipótesis. Dado que son mutuamente excluyentes y que cubren todas las posibilidades, la suma de las probabilidades previas debe ser 1. En nuestra tabla, expresamos las probabilidades en tantos por ciento.

3) Ahora debemos ir incorporando los “Sucesos” que nos servirán para valorar las hipótesis. El método reajusta las probabilidades de las hipótesis después de cada suceso, por lo que estos pueden añadirse secuencialmente, según se van produciendo o según tenemos noticia de ellos. Una buena elección de sucesos es muy importante para que el método produzca resultados aceptables. Los sucesos deben tener valor diagnóstico (es decir, deben ser más o menos probables según cuál de las hipótesis es la correcta) y, en lo posible, de un “peso” (importancia) similar.

4) Según incorporamos “Sucesos” a la tabla, les asignamos “verosimilitudes” (“verosim.”, en nuestra hoja de cálculo), relativas a cada una de las hipótesis. Se trata para cada caso de la probabilidad estimada por el analista de que el suceso ocurra, suponiendo que la hipótesis que estamos considerando sea correcta. En la tabla, esta probabilidad la expresamos por un entero entre 0 y 100, siendo 0 la imposibilidad total, y 100 la seguridad completa (de que el suceso se producirá suponiendo que la hipótesis se verifica). Obviamente, la suma de todas las verosimilitudes no tiene por que ser la unidad (100% o, según la notación que utilizamos en nuestra tabla, 100).

La propia tabla recalculará las probabilidades de las hipótesis una vez que hayamos computado cada “Suceso”. En nuestra tabla, podemos encontrar estas probabilidades recalculadas en la columna G (“probab.”).

5) Reiteraremos el proceso según añadimos nuevos sucesos. En nuestra tabla, cada nuevo suceso está representado 10 filas más abajo del anterior. Si agotamos los predefinidos en la tabla, podemos añadir más copiando el último “bloque” diez filas más abajo.

Un ejemplo: Crisis de Crimea, marzo de 2020

El proceso puede verse mucho más claro con la ayuda de un ejemplo. Utilizaremos el de la crisis de Crimea de 2014, en particular las dos semanas que siguieron a la caída del Presidente ucraniano Yanukovich, el 21 de febrero. Hemos rellenado la hoja Excel con una serie de “Sucesos” y el resultado puede encontrarse en la hoja prueba_crimea.xlsx[9]. Se trata, evidentemente, de un supuesto didáctico en el que la elección su “Sucesos” y la determinación de las verosimilitudes están condicionados por el interés en ilustrar algunos de los posibles resultados.

Como vemos, la técnica nos permite calcular en todo momento las probabilidades de las diversas hipótesis, y mantener este cálculo actualizado según vamos recibiendo nueva información. Algunas observaciones interesantes:

- a) A fecha 6 de marzo de 2014, consideraríamos casi seguro (probabilidad del 90%) que la intención rusa sea anexionar la península de Crimea.

- b) Sin embargo, unos días antes (según la tabla) no estaría tan claro. El 1 de marzo la hipótesis de la anexión era ya la más probable (55%), pero aún calculábamos una probabilidad notable (39%) de que los rusos estuvieran intentando crear una república virtualmente independiente sin poner en cuestión (formalmente) las fronteras reconocidas (modelo “Transnistria”).

- c) Tan solo unos días antes, hacia el 25-26 de febrero, la hipótesis más probable era aún que los rusos estuvieran intentando impedir que el nuevo gobierno de Kiev tomara el control efectivo de Crimea (probabilidad del 63-68%).

Con la tabla, podemos fácilmente excluir como sospechoso de desinformación un suceso que hemos aceptado previamente, modificar la verosimilitud de sucesos pasados a la luz de nueva evidencia, o cambiar las probabilidades previas de las que hemos partido. En todos estos casos, la tabla nos recalcula automáticamente todas las probabilidades.

Bayes ingenuo y Análisis de Hipótesis Alternativas (ACH)

En el fondo, la técnica de Bayes ingenuo no es muy diferente del Análisis de Hipótesis Alternativas (ACH) de Heuers. La lógica subyacente es la misma (conocer una realidad oculta gracias al estudio de sus manifestaciones visibles) y la diferencia principal radica en la forma de atacar el problema: mientras Bayes ingenuo calcula las probabilidades relativas, ACH intenta descartar hipótesis por ser inconsistentes con la evidencia.

Para ilustrar mejor las diferencias entre estas dos técnicas, hemos elaborado una matriz (prueba ach_crimea.xlsx[10]) con los sucesos y las hipótesis del ejemplo sobre Crimea. Como sabemos, las diversas variantes de ACH se diferencian entre sí por la manera de contabilizar los resultados. En nuestro caso, marcaremos CC y contaremos 2 puntos cuando el suceso sea altamente consistente con la hipótesis, C (1 punto) cuando sea consistente, I (-1) cuando sea inconsistente y X (rechazo de la hipótesis) cuando sea incompatible. Con estas reglas, hemos llegado a los resultados que a continuación se indican:

a) La hipótesis de la Anexión parece la más probable, aunque seguimos atribuyendo una probabilidad considerable a la hipótesis del Caos. Las dos primeras hipótesis (Evitar el control de Kiev sobre la península y el modelo Transnistria) podrían ser descartadas.

b) Si elimináramos la última fila, es decir, si no tomáramos en consideración el suceso del 6 de marzo, las cuatro hipótesis seguirían siendo verosímiles, con dos de ellas (Anexión y Transnistria) vistas como claramente más probables.

Vemos, pues, que partiendo de una lógica similar, las dos técnicas nos conducen a resultados ligeramente distintos. Y en el proceso podemos apreciar algunos de los inconvenientes que cada una de ellas tiene:

a) En ACH el principal problema es que no siempre resulta fácil encontrar sucesos que desmientan alguna de las hipótesis (“coartadas”) por ser completamente incompatibles con ella. Y, en ocasiones, sucesos muy interesantes pueden ser sospechosos de desinformación.

b) En ausencia de “coartadas”, la puntuación en ACH depende mucho de la metodología de cálculo que se siga. La que hemos elegido es, quizá, excesivamente simple. Otras más complejas pueden resultar difíciles de aplicar (aunque hay programas informáticos que pueden servir de ayuda) y resultar en cierta medida arbitrarias.

c) El problema con Bayes ingenuo es que para muchos analistas no resulta intuitivo. El uso de la hoja Excel ayuda mucho a realizar los cálculos, pero puede oscurecer la lógica que hay detrás de ellos.

A modo de conclusión

a) El Teorema de Bayes no sirve para predecir el futuro, sino que nos ayuda a conocer una realidad pasada o presente que permanece oculta a nuestros ojos. Es obvio que si el Presidente del país X ha decidido invadir el país vecino Y, acabará haciéndolo, de no mediar alguna circunstancia que le haga cambiar de opinión. Pero lo que averiguamos no es el hecho futuro (que invadirá), sino el pasado (que ha tomado la decisión de hacerlo).

b) Bayes ingenuo (como también ACH) es más efectivo cuando se usa para estudiar una situación estable, cuando la evidencia se puede recolectar durante un período de tiempo suficientemente largo sin que la “incógnita” que intentamos resolver cambie apreciablemente. Porque cuando la “incógnita” cambia con relativa rapidez, como suele ser el caso durante las crisis actuales, diferentes observaciones realizadas en momentos distintos pueden ser producto de una “realidad oculta” que se ha modificado, que ya no es la misma. Por eso, si queremos que Bayes ingenuo funcione razonablemente bien con situaciones dinámicas, la recogida de datos debe realizarse en plazos de tiempo relativamente cortos. O debemos descartar los “sucesos” más antiguos, que pueden responder a una “realidad oculta” que ya no es real.

c) Más importante que las dos técnicas que hemos examinado en este post es la “lógica bayesiana” que subyace a ambas. En inteligencia (sobre todo, en inteligencia estratégica) es raro conseguir evidencias directas sobre la realidad que nos interesa. Esa realidad siempre permanece oculta a nuestros ojos y lo que podemos averiguar sobre ella es gracias a sus manifestaciones visibles.

d) Quien quiera ocultar una información valiosa no solo intentará protegerla de intentos directos de acceder a ella, sino que tendrá también en cuenta esas manifestaciones visibles, tan difíciles de ocultar. Y lo hará utilizando desinformación. Este es el principal problema para utilizar Bayes ingenuo (o ACH): distinguir la información correcta de la inexacta y de la desinformacón.

Y es que no resulta nada fácil ser un analista inteligente.

[1] SOMIEDO, J.P. (2018). El análisis bayesiano como piedra angular de la inteligencia de alertas estratégicas. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 4, 1: 161-176. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.7.10. Para una lista de las interesantes aportaciones de Somiedo al estudio de la metodología del análisis de inteligencia, ver https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3971893.

[2] Para una explicación rápida del teorema de Bayes, véase https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Bayes.

[3] Puede verse, por ejemplo, FISK, C.F. (1967). The Sino-Soviet Border Dispute: A Comparison of the Conventional and Bayesian Methods for Intelligence Warning. CIA Center for the Study of Intelligence. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol16no2/html/v16i2a04p_0001.htm (acceso: 08.062020).

[4] Los no familiarizados con las redes bayesianas pueden encontrar una introducción elemental de este concepto en https://es.wikipedia.org/wiki/Red_bayesiana.

[5] Ver STICHA, P., BUEDE, D. & REES, R.L. (2005). APOLLO: An analytical tool for predicting a subject’s decision making. En Proceedings of the 2005 International Conference on Intelligence Analysis. https://cse.sc.edu/~mgv/BNSeminar/ApolloIA05.pdf (acceso: 08.06.2020).

[6] Los que conozcan el histórico concurso de televisión Un, dos, tres, responda otra vez recordarán que una táctica muy eficaz para responder consistía en repetir un “objeto”, alterando alguna de sus características. Por ejemplo, si pedían “muebles que puedan estar en un comedor”, ir diciendo sucesivamente “silla blanca”, “silla negra”, “silla roja”, etc. Esta táctica aplicada a la técnica de “Bayes ingenuo” nos acabaría conduciendo inexorablemente a una hipótesis predeterminada. Claro que sería como hacernos trampas al solitario…

[7] El nombre de la hoja es bayes_excel.xlsx, y puede encontrarse en https://bit.ly/2An58uc.

[8] MCLAUGHLIN, J., & PATÉ-CORNELL, M.E. (2005). A Bayesian approach to Iraq’s nuclear program intelligence analysis: a hypothetical illustration. En 2005 International Conference on Intelligence Analysis. https://analysis.mitre.org/proceedings/Final_Papers_Files/85_Camera_Ready_Paper.pdf (acceso: 27.10.2018). También, MCLAUGHLIN, J. (2005). A Bayesian Updating Model for Intelligence Analysis:A Case Study of Iraq’s Nuclear Weapons Program. Honors Program in International Security Studies Center for International Security and Cooperation Stanford University.

[9] Puede accederse a ella en la siguiente dirección: https://bit.ly/30veoY3.

[10] Puede encontrarse en https://bit.ly/3dUsENL.

Fuente: serviciosdeinteligencia.com, 2020

Algoritmos Naive Bayes: Fundamentos e Implementación

¡Conviértete en un maestro de uno de los algoritmos mas usados en clasificación!

Por Víctor Román.

Victor RomanFollowApr 25, 2019 · 13 min read

Introducción: ¿Qué son los modelos Naive Bayes?

En un sentido amplio, los modelos de Naive Bayes son una clase especial de algoritmos de clasificación de Aprendizaje Automatico, o Machine Learning, tal y como nos referiremos de ahora en adelante. Se basan en una técnica de clasificación estadística llamada “teorema de Bayes”.

Estos modelos son llamados algoritmos “Naive”, o “Inocentes” en español. En ellos se asume que las variables predictoras son independientes entre sí. En otras palabras, que la presencia de una cierta característica en un conjunto de datos no está en absoluto relacionada con la presencia de cualquier otra característica.

Proporcionan una manera fácil de construir modelos con un comportamiento muy bueno debido a su simplicidad.

Lo consiguen proporcionando una forma de calcular la probabilidad ‘posterior’ de que ocurra un cierto evento A, dadas algunas probabilidades de eventos ‘anteriores’.

Ejemplo

Presentaremos los conceptos principales del algoritmo Naive Bayes estudiando un ejemplo.

Consideremos el caso de dos compañeros que trabajan en la misma oficina: Alicia y Bruno. Sabemos que:

- Alicia viene a la oficina 3 días a la semana.

- Bruno viene a la oficina 1 día a la semana.

Esta sería nuestra información “anterior”.

Estamos en la oficina y vemos pasar delante de nosotros a alguien muy rápido, tan rápido que no sabemos si es Alicia o Bruno.

Dada la información que tenemos hasta ahora y asumiendo que solo trabajan 4 días a la semana, las probabilidades de que la persona vista sea Alicia o Bruno, son:

- P(Alicia) = 3/4 = 0.75

- P(Bruno) = 1/4 = 0.25

Cuando vimos a la persona pasar, vimos que él o ella llevaba una chaqueta roja. También sabemos lo siguiente:

- Alicia viste de rojo 2 veces a la semana.

- Bruno viste de rojo 3 veces a la semana.

Así que, para cada semana de trabajo, que tiene cinco días, podemos inferir lo siguiente:

- La probabilidad de que Alicia vista de rojo es → P(Rojo|Alicia) = 2/5 = 0.4

- La probabilidad de que Bruno vista de rojo → P(Rojo|Bruno) = 3/5 = 0.6

Entonces, con esta información, ¿a quién vimos pasar? (en forma de probabilidad)

Esta nueva probabilidad será la información ‘posterior’.

Inicialmente conocíamos las probabilidades P(Alicia) y P(Bruno), y después inferíamos las probabilidades de P(rojo|Alicia) y P(rojo|Bruno).

De forma que las probabilidades reales son:

Formalmente, el gráfico previo sería:

Algoritmo Naive Bayes Supervisado

A continuación se listan los pasos que hay que realizar para poder utilizar el algoritmo Naive Bayes en problemas de clasificación como el mostrado en el apartado anterior.

- Convertir el conjunto de datos en una tabla de frecuencias.

- Crear una tabla de probabilidad calculando las correspondientes a que ocurran los diversos eventos.

- La ecuación Naive Bayes se usa para calcular la probabilidad posterior de cada clase.

- La clase con la probabilidad posterior más alta es el resultado de la predicción.

Puntos fuertes y débiles de Naive Bayes

Los puntos fuertes principales son:

- Un manera fácil y rápida de predecir clases, para problemas de clasificación binarios y multiclase.

- En los casos en que sea apropiada una presunción de independencia, el algoritmo se comporta mejor que otros modelos de clasificación, incluso con menos datos de entrenamiento.

- El desacoplamiento de las distribuciones de características condicionales de clase significan que cada distribución puede ser estimada independientemente como si tuviera una sola dimensión. Esto ayuda con problemas derivados de la dimensionalidad y mejora el rendimiento.

Los puntos débiles principales son:

- Aunque son unos clasificadores bastante buenos, los algoritmos Naive Bayes son conocidos por ser pobres estimadores. Por ello, no se deben tomar muy en serio las probabilidades que se obtienen.

- La presunción de independencia Naive muy probablemente no reflejará cómo son los datos en el mundo real.

- Cuando el conjunto de datos de prueba tiene una característica que no ha sido observada en el conjunto de entrenamiento, el modelo le asignará una probabilidad de cero y será inútil realizar predicciones. Uno de los principales métodos para evitar esto, es la técnica de suavizado, siendo la estimación de Laplace una de las más populares.

Proyecto de Implementación: Detector de Spam

Actualmente, una de las aplicaciones principales de Machine Learning es la detección de spam. Casi todos los servicios de email más importantes proporcionan un detector de spam que clasifica el spam automáticamente y lo envía al buzón de “correo no deseado”.

En este proyecto, desarrollaremos un modelo Naive Bayes que clasifica los mensajes SMS como spam o no spam (‘ham’ en el proyecto). Se basará en datos de entrenamiento que le proporcionaremos.

Haciendo una investigación previa, encontramos que, normalmente, en los mensajes de spam se cumple lo siguiente:

- Contienen palabras como: ‘gratis’, ‘gana’, ‘ganador’, ‘dinero’ y ‘premio’.

- Tienden a contener palabras escritas con todas las letras mayúsculas y tienden al uso de muchos signos de exclamación.

Esto es un problema de clasificación binaria supervisada, ya que los mensajes son o ‘Spam’ o ‘No spam’ y alimentaremos un conjunto de datos etiquetado para entrenar el modelo.

Visión general

Realizaremos los siguientes pasos:

- Entender el conjunto de datos

- Procesar los datos

- Introducción al “Bag of Words” (BoW) y la implementación en la libreria Sci-kit Learn

- División del conjunto de datos (Dataset) en los grupos de entrenamiento y pruebas

- Aplicar “Bag of Words” (BoW) para procesar nuestro conjunto de datos

- Implementación de Naive Bayes con Sci-kit Learn

- Evaluación del modelo

- Conclusión

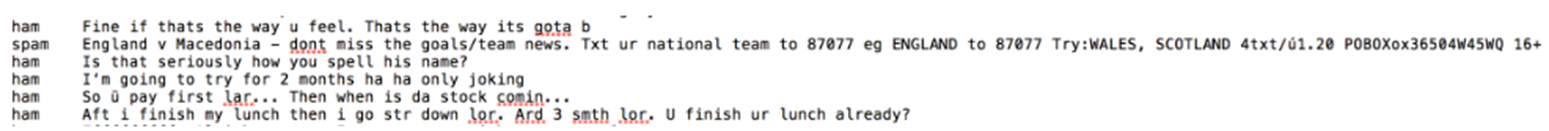

Entender el Conjunto de Datos

Utilizaremos un conjunto de datos del repositorio UCI Machine Learning.

Un primer vistazo a los datos:

Las columnas no se han nombrado, pero como podemos imaginar al leerlas:

- La primera columna determina la clase del mensaje, o ‘spam’ o ‘ham’ (no spam).

- La segunda columna corresponde al contenido del mensaje

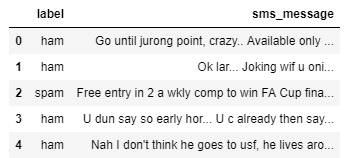

Primero importaremos el conjunto de datos y cambiaremos los nombre de las columnas. Haciendo una exploración previa, también vemos que el conjunto de datos está separado. El separador es ‘\t’.

# Importar la libreria Pandas

import pandas as pd# Dataset de https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/SMS+Spam+Collection

df = pd.read_table('smsspamcollection/SMSSpamCollection',

sep='\t',

names=['label','sms_message'])# Visualización de las 5 primeras filas

df.head()

Preprocesamiento de Datos

Ahora, ya que el Sci-kit learn solo maneja valores numéricos como entradas, convertiremos las etiquetas en variables binarias, 0 representará ‘ham’ y 1 representará ‘spam’.

Para representar la conversión:

# Conversion

df['label'] = df.label.map({'ham':0, 'spam':1})# Visualizar las dimensiones de los datos

df.shape()

Introducción a la Implementación “Bag of Words” (BoW) y Sci-kit Learn

Nuestro conjunto de datos es una gran colección de datos en forma de texto (5572 filas). Como nuestro modelos solo aceptará datos numéricos como entrada, deberíamos procesar mensajes de texto. Aquí es donde “Bag of Words“ entra en juego.

“Bag of Words” es un término usado para especificar los problemas que tiene una colección de datos de texto que necesita ser procesada. La idea es tomar un fragmento de texto y contar la frecuencia de las palabras en el mismo.

BoW trata cada palabra independientemente y el orden es irrelevante.

Podemos convertir un conjunto de documentos en una matriz, siendo cada documento una fila y cada palabra (token) una columna, y los valores correspondientes (fila, columna) son la frecuencia de ocurrencia de cada palabra (token) en el documento.

Como ejemplo, si tenemos los siguientes cuatro documentos:

['Hello, how are you!', 'Win money, win from home.', 'Call me now', 'Hello, Call you tomorrow?']

Convertiremos el texto a una matriz de frecuencia de distribución como la siguiente:

Los documentos se numeran en filas, y cada palabra es un nombre de columna, siendo el valor correspondiente la frecuencia de la palabra en el documento.

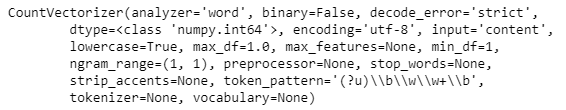

Usaremos el método contador de vectorización de Sci-kit Learn, que funciona de la siguiente manera:

- Fragmenta y valora la cadena (separa la cadena en palabras individuales) y asigna un ID entero a cada fragmento (palabra).

- Cuenta la ocurrencia de cada uno de los fragmentos (palabras) valorados.

- Automáticamente convierte todas las palabras valoradas en minúsculas para no tratar de forma diferente palabras como “el” y “El”.

- También ignora los signos de puntuación para no tratar de forma distinta palabras seguidas de un signo de puntuación de aquellas que no lo poseen (por ejemplo “¡hola!” y “hola”).

- El tercer parámetro a tener en cuenta es el parámetro

stop_words. Este parámetro se refiere a las palabra más comúnmente usadas en el lenguaje. Incluye palabras como “el”, “uno”, “y”, “soy”, etc. Estableciendo el valor de este parámetro por ejemplo enenglish, “CountVectorizer” automáticamente ignorará todas las palabras (de nuestro texto de entrada) que se encuentran en la lista de “stop words” de idioma inglés..

La implementación en Sci-kit Learn sería la siguiente:

# Definir los documentos

documents = ['Hello, how are you!',

'Win money, win from home.',

'Call me now.',

'Hello, Call hello you tomorrow?']# Importar el contador de vectorizacion e inicializarlo

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

count_vector = CountVectorizer()# Visualizar del objeto'count_vector' que es una instancia de 'CountVectorizer()'

print(count_vector)

Para ajustar el conjunto de datos del documento al objeto “CountVectorizer” creado, usaremos el método “fit()”, y conseguiremos la lista de palabras que han sido clasificadas como características usando el método “get_feature_names()”. Este método devuelve nuestros nombres de características para este conjunto de datos, que es el conjunto de palabras que componen nuestro vocabulario para “documentos”.

count_vector.fit(documents)

names = count_vector.get_feature_names()

names

A continuación, queremos crear una matriz cuyas filas serán una de cada cuatro documentos, y las columnas serán cada palabra. El valor correspondiente (fila, columna) será la frecuencia de ocurrencia de esa palabra (en la columna) en un documento particular (en la fila).

Podemos hacer esto usando el método “transform()” y pasando como argumento en el conjunto de datos del documento. El método “transform()” devuelve una matriz de enteros, que se puede convertir en tabla de datos usando “toarray()”.

doc_array = count_vector.transform(documents).toarray()

doc_array

Para hacerlo fácil de entender, nuestro paso siguiente es convertir esta tabla en una estructura de datos y nombrar las columnas adecuadamente.

frequency_matrix = pd.DataFrame(data=doc_array, columns=names)

frequency_matrix

Con esto, hemos implementado con éxito un problema de “BoW” o Bag of Words para un conjunto de datos de documentos que hemos creado.

Un problema potencial que puede surgir al usar este método es el hecho de que si nuestro conjunto de datos de texto es extremadamente grande, habrá ciertos valores que son más comunes que otros simplemente debido a la estructura del propio idioma. Así, por ejemplo, palabras como ‘es’, ‘el’, ‘a’, pronombres, construcciones gramaticales, etc. podrían sesgar nuestra matriz y afectar nuestro análisis.

Para mitigar esto, usaremos el parámetro stop_words de la clase CountVectorizer y estableceremos su valor en inglés.

Dividiendo el Conjunto de Datos en Conjuntos de Entrenamiento y Pruebas

Buscamos dividir nuestros datos para que tengan la siguiente forma:

X_trainson nuestros datos de entrenamiento para la columna ‘sms_message’y_trainson nuestros datos de entrenamiento para la columna ‘label’X_testson nuestros datos de prueba para la columna ‘sms_message’y_testson nuestros datos de prueba para la columna ‘label’. Muestra el número de filas que tenemos en nuestros datos de entrenamiento y pruebas

# Dividir los datos en conjunto de entrenamiento y de test

from sklearn.model_selection import train_test_splitX_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df['sms_message'], df['label'], random_state=1)print('Number of rows in the total set: {}'.format(df.shape[0]))print('Number of rows in the training set: {}'.format(X_train.shape[0]))print('Number of rows in the test set: {}'.format(X_test.shape[0]))

Aplicar BoW para Procesar Nuestros Datos de Pruebas

Ahora que hemos dividido los datos, el próximo objetivo es convertir nuestros datos al formato de la matriz buscada. Para realizar esto, utilizaremos CountVectorizer() como hicimos antes. tenemos que considerar dos casos:

- Primero, tenemos que ajustar nuestros datos de entrenamiento (

X_train) enCountVectorizer()y devolver la matriz. - Sgundo, tenemos que transformar nustros datos de pruebas (

X_test) para devolver la matriz.

Hay que tener en cuenta que X_train son los datos de entrenamiento de nuestro modelo para la columna ‘sms_message’ en nuestro conjunto de datos.

X_test son nuestros datos de prueba para la columna ‘sms_message’, y son los datos que utilizaremos (después de transformarlos en una matriz) para realizar predicciones. Compararemos luego esas predicciones con y_test en un paso posterior.

El código para este segmento está dividido en 2 partes. Primero aprendemos un diccionario de vocabulario para los datos de entrenamiento y luego transformamos los datos en una matriz de documentos; segundo, para los datos de prueba, solo transformamos los datos en una matriz de documentos.

# Instantiate the CountVectorizer method

count_vector = CountVectorizer()# Fit the training data and then return the matrix

training_data = count_vector.fit_transform(X_train)# Transform testing data and return the matrix. Note we are not fitting the testing data into the CountVectorizer()

testing_data = count_vector.transform(X_test)

Implementación Naive Bayes con Sci-Kit Learn

Usaremos la implementación Naive Bayes “multinomial”. Este clasificador particular es adecuado para la clasificación de características discretas (como en nuestro caso, contador de palabras para la clasificación de texto), y toma como entrada el contador completo de palabras.

Por otro lado el Naive Bayes gausiano es más adecuado para datos continuos ya que asume que los datos de entrada tienen una distribución de curva de Gauss (normal).

Importaremos el clasificador “MultinomialNB” y ajustaremos los datos de entrenamiento en el clasificador usando fit().

from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB

naive_bayes = MultinomialNB()

naive_bayes.fit(training_data, y_train)

Ahora que nuestro algoritmo ha sido entrenado usando el conjunto de datos de entrenamiento, podemos hacer algunas predicciones en los datos de prueba almacenados en ‘testing_data’ usando predict().

predictions = naive_bayes.predict(testing_data)

Una vez realizadas las predicciones el conjunto de pruebas, necesitamos comprobar la exactitud de las mismas.

Evaluación del modelo

Hay varios mecanismos para hacerlo, primero hagamos una breve recapitulación de los criterios y de la matriz de confusión.

- La matriz de confusión es donde se recogen el conjunto de posibilidades entre la clase correcta de un evento, y su predicción.

- Exactitud: mide cómo de a menudo el clasificador realiza la predicción correcta. Es el ratio de número de predicciones correctas contra el número total de predicciones (el número de puntos de datos de prueba).

- Precisión: nos dice la proporción de mensajes que clasificamos como spam. Es el ratio entre positivos “verdaderos” (palabras clasificadas como spam que son realmente spam) y todos los positivos (palabras clasificadas como spam, lo sean realmente o no)

- Recall (sensibilidad): Nos dice la proporción de mensajes que realmente eran spam y que fueron clasificados por nosotros como spam. Es el ratio de positivos “verdaderos” (palabras clasificadas como spam, que son realmente spam) y todas las palabras que fueron realmente spam.

Para los problemas de clasificación que están sesgados en sus distribuciones de clasificación como en nuestro caso. Por ejemplo si tuviéramos 100 mensajes de texto y solo 2 fueron spam y los restantes 98 no lo fueron, la exactitud por si misma no es una buena métrica. Podríamos clasificar 90 mensajes como no spam (incluyendo los 2 que eran spam y los clasificamos como “no spam”, y por tanto falsos negativos) y 10 como spam (los 10 falsos positivos) y todavía conseguir una puntuación de exactitud razonablemente buena.

Para casos como este, la precisión y el recuerdo son bastante adecuados. Estas dos métricas pueden ser combinadas para conseguir la puntuación F1, que es el “peso” medio de las puntuaciones de precisión y recuerdo. Esta puntuación puede ir en el rango de 0 a 1, siendo 1 la mejor puntuación posible F1.

Usaremos las cuatro métricas para estar seguros de que nuestro modelo se comporta correctamente. Para todas estas métricas cuyo rango es de 0 a 1, tener una puntuación lo más cercana posible a 1 es un buen indicador de cómo de bien se está comportando el modelo.

from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_scoreprint('Accuracy score: ', format(accuracy_score(y_test, predictions)))print('Precision score: ', format(precision_score(y_test, predictions)))print('Recall score: ', format(recall_score(y_test, predictions)))print('F1 score: ', format(f1_score(y_test, predictions)))

Conclusión

- Una de las mayores ventajas que Naive Bayes tiene sobre otros algoritmos de clasificación es la capacidad de manejo de un número extremadamente grande de características. En nuestro caso, cada palabra es tratada como una característica y hay miles de palabras diferentes.

- También, se comporta bien incluso ante la presencia de características irrelevantes y no es relativamente afectado por ellos.

- La otra ventaja principal es su relativa simplicidad. Naive Bayes funciona bien desde el principio y ajustar sus parámetros es raramente necesario.

- Raramente sobreajusta los datos.

- Otra ventaja importante es que su modelo de entrenamiento y procesos de predicción son muy rápidos teniendo en cuenta la cantidad de datos que puede manejar.

Fuente: medium.com, 2019

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.

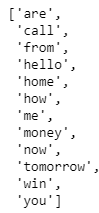

El Trabajo y la Economía post Pandemia. Conferencia 02/07/20

junio 30, 2020

Requiere inscripción previa.

El Trabajo y la Economía post Pandemia

La actividad tendrá lugar el próximo jueves 2 de julio a las 16 hs. a través de Adobe Connect de UCES.

Expondrá Claudio Zuchovicki: Licenciado en Administración, especialista en Finanzas y Periodista económico.

Inscripción previa indispensable a través del siguiente enlace:

https://www.uces.edu.ar/actividades-institucionales

.

.

Cómo obtener Tráfico Web de calidad

junio 28, 2020

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

¿Qué pasó con Brubank?

junio 24, 2020

Se cayó Brubank y los usuarios denunciaron vaciamiento de cuentas: repercusiones en redes

Quienes pudieron entrar a sus cuentas vieron sus balances en cero, así como transferencias «fantasma» y acreditaciones que no hicieron

Brubank, el banco digital liderado por el ex CEO de Citibank Juan Bruchou, presentó durante las últimas horas graves problemas de funcionamiento.

Además de impedir el acceso a los usuarios, quienes pudieron entrar a sus cuentas vieron sus balances en 0, así como transferencias «fantasma» y acreditaciones que no hicieron.

Las denuncias contra estos «vaciamientos de cuenta» no tardaron en llegar a las redes sociales, donde cientos de usuarios publicaron sus capturas con la pantalla de error, quejas hacia la entidad y hasta memes. PeluS@PeluSallaberry

Me acaba de desaparece guita de Brubank con dos transferencias que no hice. Que onda @brubankarg ? Contesta el chat de mierda que tenés35Información y privacidad de Twitter Ads21 personas están hablando de esto

– A mí no me agarran más, después del 2001 ya no confío en los bancos tradicionales. Ahora tengo la plata segura y accesible en Brubank

Brubank:

374Información y privacidad de Twitter Ads70 personas están hablando de estofedeA@fede139

Holii me sumo a los memes de @brubank porque en estos momentos solo se puede shorar

406Información y privacidad de Twitter Ads77 personas están hablando de estoDevaluada@Reperfilada

[PRIMICIA] Captan al CEO de Brubank camino a la triple frontera. Ampliaremos.

234Información y privacidad de Twitter Ads37 personas están hablando de esto

-tengo U$S solidarios que fui acumulando en brubank.

-brubank

197Información y privacidad de Twitter Ads26 personas están hablando de esto

Todo esto se dio en un contexto donde el servicio de atención del banco digital promete atención diferencial que los bancos tradicionales pero su sistema de respuesta puede tardar horas y hasta día.

«Me sacaron $3500 de mí cuenta Brubank. Me aparecen 2 transferencias que no hice, pero no me figuran los datos de la persona a quién se le transfirió la plata. Espero una solución», se queja un usuario en Twitter.

@brubankarg Me sacaron $3500 de mí cuenta Brubank. Me aparecen 2 transferencias que no hice, pero no me figuran los datos de la persona a quién se le transfirió la plata. Espero una solución @brubankarg

39Información y privacidad de Twitter Ads25 personas están hablando de esto

Según se difundió en las últimas horas, el problema surgió porque habilitaron al banco digital a recibir el IFE por parte del gobierno. Ante la avalancha de usuarios, el sistema no resistió y tuvo una falla crítica. Cristian@cristianivic

Todos los del IFE puteando porque Brubank les desapareció parte o la totalidad de los $10 mil.

Mientras tanto el CEO de Brubank:

8Información y privacidad de Twitter AdsVer los otros Tweets de Cristian

Con la aparición de estos problemas, los usuarios afectados se preguntaron se preguntaron sobre el respaldo que tiene el banco digital y si podrán recuperar nuevamente el dinero que desapareció de sus cuentas.

Fuente: iproup.com, 24/06/20

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.

¿Dónde está la Justicia en Argentina?

junio 12, 2020

Feria judicial: retardo de Justicia y silencio cómplice

Por Julio E. Lalanne.

El derecho humano básico y fundamental de todo ciudadano de acceder a la Justicia para obtener la protección de sus derechos está suspendido en la Argentina desde el 13 de marzo de 2020. Ese día la Corte Suprema decretó una feria judicial extraordinaria que puso al enorme aparato judicial argentino en pausa. Desde entonces, más allá del empeño personal de algunos magistrados que intentan continuar con sus tareas, la Justicia sólo atiende urgencias y la gran mayoría de los juicios están frenados.

El Poder Judicial ejerce una función crucial del Estado, que es dirimir pacíficamente los conflictos entre particulares. Es un servicio por lo menos tan esencial como el periodismo, la seguridad, los bancos o los supermercados. Sin embargo, curiosamente, todos estos servicios se siguen prestando durante la cuarentena y el de Justicia no.

Se puede vender, hornear y repartir empanadas, pero no se pueden hacer valer derechos en los tribunales. Parece absurdo que estén funcionando plenamente talleres mecánicos, ferreterías y otros comercios mientras que el Poder Judicial apenas se activa en formato de emergencia. Cabe preguntarse: ¿cómo se resuelven los conflictos cuando falta el órgano independiente e imparcial especialmente destinado a impartir justicia? La respuesta es simple: en favor del más fuerte, que es quien está en mejores condiciones para hacer prevalecer su interés. Cualquier similitud con la vuelta a las cavernas no es mera coincidencia.

La otra pregunta a responder es la siguiente: ¿a quien beneficia la paralización de los cientos de miles de expedientes judiciales hoy congelados en la Argentina? La respuesta también es sencilla: a la parte demandada en esos juicios que, la mayor parte de las veces, es quien ha incumplido sus obligaciones, violado derechos, trangredido la ley.

La feria judicial extraordinaria es un premio para los incumplidores, los pícaros y los deshonestos. Y, al mismo tiempo, un castigo injusto para sus víctimas, que contemplan azoradas cómo se licúan sus créditos al compás de la descomunal emisión de dinero, quizás indispensable, pero indudablemente perjudicial para quienes esperan, a veces desde hace años -piénsese en los cientos de miles de jubilados, por ejemplo- el cobro de sus legítimas acreencias.

La Corte y el gremio de los judiciales justifican la feria por la situación sanitaria, que obviamente debe ser atendida. Sin embargo, es perfectamente posible reactivar el Poder Judicial a través de mecanismos que impiden el contagio del virus, aplicando soluciones probadas como el teletrabajo, la presentación de escritos en forma electrónica y la producción de prueba por medios informáticos, entre otras herramientas disponibles.

Después de todo, para escribir una sentencia, un auto de apertura a prueba o cualquier otra resolución judicial, no hace falta ni siquiera concurrir a los tribunales. Basta sentarse ante una computadora, tal como lo hacen a diario millones de argentinos en cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dictado el 19 de marzo.

La Constitución Nacional dice que uno de sus fines es “afianzar la justicia”. Dice, además, en el art. 18, que “es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos” y reconoce el derecho a “peticionar a las autoridades”. La Corte Suprema, que debería ser garante y custodio de estos derechos fundamentales, los ha puesto en cuarentena desde hace más de dos meses. Por otra parte, ¿Qué hace el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, representante institucional de los abogados, frente a este escandaloso retardo de justicia? Se mantiene en silencio. Es hora, de que los que teníamos la ingenuidad de esperar sus palabras hagamos escuchar nuestras voces en forma clara: ¡es imperioso reabrir la justicia! .

—Julio E. Lalanne es abogado y profesor universitario (UCA).

Fuente: Clarín, 10/06/20.

Vincúlese a nuestras Redes Sociales: LinkedIn Twitter

.

.

Manipulación mediática

junio 8, 2020

Los casos de King y Floyd

.

.

.

SIN EMBARGO, HA RESPETADO LA ESTATUA DEL DICTADOR COMUNISTA LENIN EN SEATTLE

¿Antirracismo? Black Lives Matter ataca un monumento a las víctimas del comunismo

@ElentirVigoENVie 12·6·2020 · 21:05 2

Muchos medios de comunicación aseguran que las protestas violentas del movimiento ‘Black Lives Matter’ (BLM) están motivadas por el “antirracismo”. ¿Es eso cierto?

BLM ataca estatuas de grandes defensores de la Libertad

La semana pasada ya os hablé aquí del ataque al monumento de Tadeusz Kościuszko, un héroe polaco que se opuso a la esclavitud, ubicado en Washington DC muy cerca de la Casa Blanca. En Londres, activistas de BLM también han atacado la estatua de Winston Churchill, el primer ministro que encabezó la resistencia británica contra el nazismo y que también fue una figura muy crítica con el comunismo. En la capital del Reino Unido, BLM también ha vandalizado la estatua de Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos que logró la abolición de la esclavitud en ese país, y también el primero que perteneció al Partido Republicano.

El ataque de BLM al monumento a las víctimas del comunismo en Washington DC

Por si queda alguna duda de que la extrema izquierda está dirigiendo estas protestas violentas, basta con observar un hecho muy revelador que prácticamente ha sido ignorado por los medios de comunicación. Según denunció la Victims of Communism Memorial Foundation el 2 de junio, la noche anterior fue atacada la estatua que recuerda a las víctimas del comunismo en Washington DC. Sobre el monumento fue pintado un grafiti con las siglas “BLM” de Black Lives Matter. La directora de la Fundación, Marion Smith, ha declarado: “No se avanza la justicia desfigurando el momumento de nuestro país dedicado a uno de los grupos de víctimas más grandes de la historia de la humanidad, los asesinados por partidos comunistas en el poder”.

No es la primera vez que este monumento es el objetivo del odio y de los ataques de la extrema izquierda. En abril de 2017, miembros del llamado “Partido por el Socialismo y la Liberación” se fotografiaron haciendo gestos ofensivos hacia el monumento, concretamente hacia la inscripción situada en la base del mismo, que recuerda a los más de 100 millones de muertos provocados por esa ideología totalitaria:

BLM ha respetado una estatua del dictador y genocida Vladimir Lenin

Curiosamente, y aunque esa ciudad ha sido uno de los sitios con más protestas de la extrema izquierda en los EEUU durante los últimos días, la que no ha sido vandalizada es la estatua del dictador y genocida comunista Vladimir Lenin en Seattle, Washington, como han señalado muchos internautas estadounidenses. Está situada en plena calle en el barrio de Fremont, es de bronce y mide casi 5 metros de alto.

La estatua fue creada por el escultor eslovaco Emil Venkov en 1988, y fue derribada en 1989 durante la Revolución de Terciopelo que puso fin al comunismo en Checoslovaquia. Un empresario estadounidense, Lew Carpenter, la compró y la instaló en Seattle en 1993, con la intención de que decorase su negocio, pero falleció poco después en un accidente de automóvil. Desde entonces la estatua está en venta, buscando alguien que la compre para su fundición, pero a pesar de las constantes rebajas de precios, todavía no ha habido ofertas para su compra.

La estatua ha provocado una gran controversia en la ciudad, pues Lenin fue un brutal dictador, cuyo régimen mató a más de un millón de personas por motivos políticos en seis años. Además de reprimir huelgas a base de ejecutar a los huelguistas, creó una sanguinaria policía política, la Cheka, con unos salvajes métodos de tortura y asesinato, y estableció la primera gran red de campos de concentración de la historia, el Gulag. Singificativamente, para los ultraizquierdistas de Black Lives Matter nada de eso es motivo de queja, pero sí han encontrado motivos para vandalizar monumentos a famosos defensores de la Libertad. Sacad vuestras propias conclusiones.

Fuente: outono.net, 12/06/20

.

.

Más información:

La realidad sobre la agitación popular

Rumores y mentiras al estilo Goebbels

.

.

Cómo mejorar tu Marketing con Twitter Analytics

junio 8, 2020

Twitter Analytics: Aprende a usarlo con estos trucos

.

Si en algo coinciden muchos de los profesionales de Community Management es en que la herramienta de análisis de Twitter, Twitter Analytics es una de las más completas que podemos encontrar para “ver las entrañas al pajarito” de la manera más sencilla.

Ventajas del Twitter Analytics

Su principal ventaja: es la herramienta que el propio Twitter nos proporciona (y nadie como ellos se conocen a sí mismos) y además, es gratuita.

La mejor manera de aprender a utilizarla, es como en casi todo en este mundo, investigar, probar, abrir cada pequeña ventana y ver a dónde nos lleva.

Pero, si no tenéis tiempo, gracias a este post vais a conocer lo fundamental para aprender a usar Twitter Analytics.

.

Pasos para usar Twitter Analytics

¿Dónde encuentro Twitter Analytics?

Una vez que accedemos a nuestro perfil (o el perfil que gestionamos en Twitter) debemos buscar en la esquina superior derecha de nuestra pantalla el icono de nuestro perfil. Si pinchamos en él, localizaremos rápidamente en quinta posición la opción Analytics. Ya estamos dentro.

*Este ejemplo está realizado para un ordenador pero en el caso de utilizar móvil, es tan fácil como buscar el diagrama de barras que identifica a Twitter Analytics debajo de cada uno de nuestros tuits. Aunque la analítica por tuit en la versión móvil se reduce a número de impresiones e interacciones totales de la publicación.

¿Qué me muestra Twitter Analytics?

Con Twitter Analytics, en una misma pantalla veremos la actividad de nuestra cuenta de Twitter durante los últimos 28 días en comparación con un periodo anterior también de 28 días que es ciclo seguido por la herramienta de análisis. Traducción: Twitter trabaja analizando datos mensuales.

Con Twitter Analytics, en una misma pantalla veremos la actividad de nuestra cuenta de Twitter durante los últimos 28 días en comparación con un periodo anterior también de 28 días que es ciclo seguido por la herramienta de análisis. Traducción: Twitter trabaja analizando datos mensuales.

De este modo cualquier acción emprendida durante el presente ciclo podrá ser evaluada en relación a los resultados previos a su puesta en marcha.

A continuación, aparecerán el tuit destacado y el tuit multimedia destacado. Pero, ¿por qué Twitter Analytics los considera destacados? Pues básicamente porque son los que han generado más impresiones, además de ser los que han conseguido que nuestros followers interactúen. En caso de que no haya interactuación, RT o Me gusta, simplemente mostrará las impresiones.

El siguiente aspecto que encontramos en la página principal de Twitter Analytics es el seguidor principal. Es decir, el seguidor más influyente durante este periodo de cuantos nos siguen.

Habitualmente es el seguidor que tiene a su vez más seguidores en Twitter. Siempre es bueno saber que ciertos influencers nos siguen y utilizarlo a nuestro favor, por ejemplo, mecionándolos en alguno de nuestros tuits.

Por último, esta primera página nos muestra la actividad completa de los ciclos (meses) anteriores y ya finalizados. Gracias a este recordatorio podemos analizar más en profundidad los datos completos de un determinado mes.

¿Y si profundizo más en Twitter Analytics?

Como ya hemos comentado se trata de una herramienta bastante completa, aunque no por ello compleja de utilizar. Tan sencillo resulta que si pinchamos en el tuit que nos marcó como destacado en la página principal, nos dirige a otra pantalla donde analiza uno a uno y más detalladamente la actividad de cada tuit, proporcionando datos tan interesantes como el número total de impresiones durante el periodo, indicando además el número exacto día por día, o la tasa de interacción de cada tuit. Todo ello de manera sencilla e ilustrada con gráficos.

¿Y Twitter qué gana con todo esto?

Muy sencillo. Twitter Analytics proporciona datos muy interesantes para cualquier Community Manager de manera gratuita (datos por los que pagaríamos en muchas otras herramienta). Sin embargo, la herramienta está plagada de menciones a Twitter Ads, la herramienta de publicidad pagada de Twitter.

Muy sencillo. Twitter Analytics proporciona datos muy interesantes para cualquier Community Manager de manera gratuita (datos por los que pagaríamos en muchas otras herramienta). Sin embargo, la herramienta está plagada de menciones a Twitter Ads, la herramienta de publicidad pagada de Twitter.

Si un tuit ha funcionado muy bien, ¿por qué no promocionarlo para aprovechar el tirón? Y si uno no ha funcionado, ¿funcionaría mejor promocionándolo? Naveguemos por donde naveguemos, Twitter nos ofrecerá esta opción, de una y mil maneras.

Pero, más allá del interés de Twitter porque utilicemos su servicio de publicidad pagada, no dejemos pasar la oportunidad de exprimir toda la valiosa información que nos proporciona Twitter Analytics GRATIS.

Porque todos sabemos que de nada nos sirve ser los mejores publicando, los más originales y concienzudos, si no sabemos lo que sucede con nuestros tuits una vez que ven la luz.

Fuente: imf-formacion.com

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.

La realidad sobre la agitación popular

junio 4, 2020

¿Por qué arden los EEUU?

Navarra Confidencial. Redacción.

En plena pandemia coronavírica las calles de los EEUU arden en medio de lo que aparentemente es una revuelta racial, provocada por la muerte de un negro detenido por la policía. La muerte de George Floyd habría sido la gota destinada a colmar el vaso de la indignación popular alimentada por el coronavirus, la crisis económica y el general descontento con Trump. Nos dicen que a Trump se le muere la gente en los hospitales o se le agolpa en la puerta de la Casa Blanca tratando de quemarla con él dentro. Los medios progresistas de todo el mundo no pueden ocultar su satisfacción.

Sin embargo, en todo el rompecabezas anterior hay una serie de piezas que no encajan en absoluto. Matan a un negro en Minneapolis y tan pronto arde en represalia una iglesia en Washington como se asalta una tienda de Apple en Seatle. ¿Por amor a la libertad? ¿Luchando contra la discrimación racial? En realidad sólo una chusma radical adornando sus ganas de quemar una iglesia o robar un iPhone. ¿Pero cómo, quién y para qué se ha creado el caldo de cultivo que propicia esta situación?

Desde luego hay problemas sociales en los EEUU y una causa justa para protestar por la muerte de Geroge Floyd, pero el policía que provocó su muerte ya ha sido expulsado del cuerpo, encarcelado y acusado de cargos que podrían costarle 25 años de cárcel. ¿Para qué hace falta entonces asaltar y quemar los comercios o rodear la Casa Blanca?

Por otro lado, que la policía estadounidense mate a un negro no es un hecho precisamente novedoso. Si nos retrotraemos a 2016, por ejemplo, el último año de Obama, nos encontramos con que 266 negros fueron muertos por la policía. Pero lo que aún es más interesante: ese año 574 blancos fueron abatidos por la policía.

Lógicamente habría que tener en cuenta la proporción de blancos y negros sobre el conjunto de la población, aunque la raza a la que policía estadounidense dispara menos claramente no es la blanca, sino la asiática. Si los niveles de delincuencia entre los negros son mayores que entre los asiáticos o los blancos, tampoco puede extrañar demasiado que el porcentaje de negros muertos a manos de la policía sea mayor que el de asiáticos o el de blancos, así como el consiguiente porcentaje de errores o excesos. Hablamos sin embargo de muertes que en general seguramente están justificadas y tienen lugar en enfrentamientos con la policía. Unos 50 policías estadounidenses mueren también al año en una sociedad bastante violenta en la que proliferan las armas y tiroteos. Lo que en todo caso vemos es que la muerte de negros a manos de la policía no es una cuestión de Trump, sino que viene de lejos. Tampoco veremos nunca protestas populares ni actos de pillaje por la muerte de un blanco. Ni por todos lo negros, aunque más tarde entraremos en por qué ahora y por qué por este caso concreto este estallido. Objetivamente, sin embargo, cualquier policía sabe que disparar contra un blanco le puede traer muchos menos problemas que disparar contra un negro, no al revés.

Hablando de números, también interesa recordar que los algo más de 100.000 muertos en los EEUU a causa del coronavirus parecen muchos en términos absolutos, pero hay que tener en cuenta que en España ha habido entre 23.000 y 45.000 muertos según las diversas cifras oficiales (los datos del Momo también son oficiales). Es decir, teniendo en cuenta que la población de los EEUU es 7 veces la española, los 100 mil muertos allí son proporcionalmente bastante menos que los 23.000 de aquí, no digamos si computamos 45.000. O sea, la indignación popular por la gestión del coronavirus estaría bastante más justificada en España contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que en los EEUU contra Trump.

Al margen de todo lo anterior, hay algo más en la violencia desatada en las calles de las ciudades de los EEUU.

La violencia que estamos observando se parece demasiado a la que vimos hace unos meses en Chile, en Ecuador o hasta en Cataluña. O en Francia, con los chalecos amarillos. ¿En qué categoría metemos la violencia callejera que estamos viendo en los EEUU? ¿En la violencia de origen racial o en la de origen político? Cualquiera que siga los medios de la izquierda, tanto da que en España o en los EEUU, puede comprobar fácilmente que no se trata de acabar con el racismo, sino con Trump. La izquierda, tanto da también que en España o en los EEUU, sencillamente no ha podido aceptar aún la victoria democrática de Trump.

Toda esta violencia que estamos viendo y la gasolina aportada por los medios tiene que ver con esa incapacidad de aceptar el resultado de las urnas cuando no gana la izquierda. Y eso mismo lo vimos en Chile hace poco. En realidad, todas las protestas callejeras violentas que vemos en el mundo tienen un denominador común, acaso con la excepción de Hong Kong, y es que las protagoniza la extrema izquierda. Pensemos en el caso de España, desde el 15M y el rodea el Congreso hasta las algaradas en Cataluña, pasando por la kale borroka. La violencia callejera tiene un claro signo izquierdista. Cuando no gobierna la izquierda, o sea cuando las urnas no reflejan lo que la izquierda desea, surge una violencia que no existe cuando es la derecha la que no tiene el poder o pierde las elecciones. ¿Quiénes son los demócratas?

Aunque podría parecer un tanto paranoico, lo cierto es que existe una teoría que se llama la “Regla del 3,5%”. En el año 2011,un par de expertas en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard publicaron un ensayo titulado “Por qué la resistencia civil funciona”. El ensayo proponía que, a la vista de diversos movimientos revolucionarios, para derribar un gobierno sólo hace falta el apoyo de un 3,5% de la población, siempre que se trate de un apoyo muy militante y comprometido. En el caso de los EEUU hablaríamos de unos 11 millones de personas. Aunque realmente son un porcentaje pequeño, 11 millones de personas echadas a la calle son una masa casi incontrolable. O haría falta un uso de la fuerza tan violento para controlarlas, y daría lugar a tales imágenes (debidamente utilizadas), que el gobierno acabaría perdiendo el respaldo mayoritario y entrando en crisis, abonando la tesis del ensayo. Obviamente los porcentajes no funcionan igual, y así lo reconocía el propio ensayo, en el caso de una dictadura. El ensayo también reducía las posibilidades de éxito de la revuelta si eran los agitadores los que hacían un uso intenso de la violencia. En tal caso, y a lo mejor es algo que acaba favoreciendo a Trump, son los agitadores los que acababan perdiendo muchas de las simpatías con las que podían contar al principio. Lo inquietante de la tesis, no obstante, es que quien controle a un 3,5% de radicales puede derribar gobiernos a placer. Si no se ganan las elecciones, el 3,5% es el Plan B.

Todo lo anterior, por otro lado, aparte de un análisis de actualidad viene a ser también un preludio a la pregunta de qué estaría pasando si en este momento en España, con 43.000 muertos, estuviera gobernando la derecha. Es posible que si estuviera gobernando la derecha no hubiera 43.000 muertos pero, en cualquier caso, aunque hubiera habido la mitad, ¿no habrían empezado a arder ya las sedes del PP, de Ciudadanos y de VOX? Es cada vez más difícil a escala global imaginar una crisis del tipo que sea con la derecha gobernando sin que ardan las calles. La respuesta a lo que pasaría ahora en España con esta crisis si gobernara la derecha a lo mejor tiene relación con si pensamos que lo que estamos viendo en los EEUU es una cuestión racial o hay algo más. ¿Estaría sucediendo ese estallido social si no gobernara Trump? ¿Contaría con el respaldo mediático con el que cuenta? ¿Vamos hacia un mundo en el que, como consecuencia de la hegemonía del discurso dominante, la violencia en las calles se va a ir normalizando allá donde no gobierne la izquierda? Según lo que se vaya viendo saque su conclusión cada cual.

Fuente: navarraconfidencial.com, 02/06/20.

.

Exnuncio del Vaticano en Estados Unidos envió «enérgica» carta de respaldo al Presidente Trump

Por Aníbal Palomino.

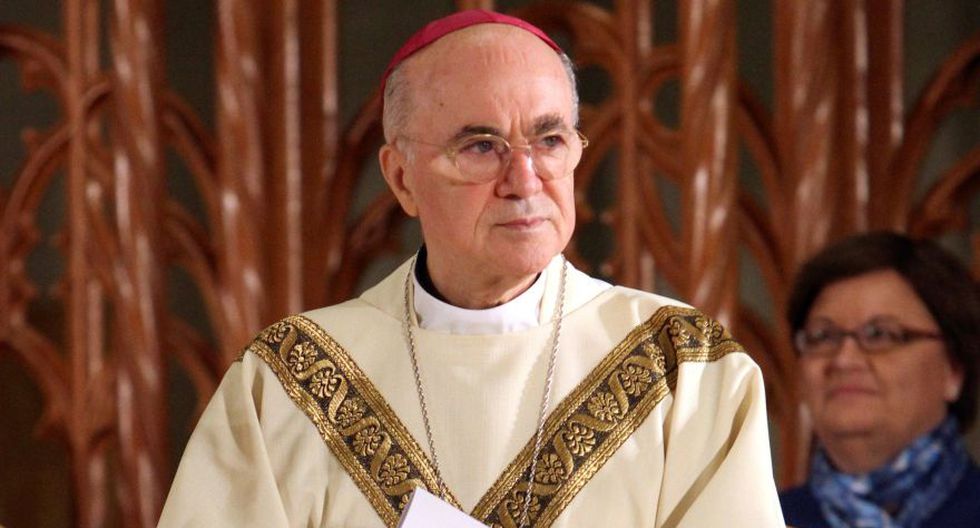

Monseñor Carlo María Viganò denunció al ‘Deep State’ o ‘Estado Profundo’ y lo que él mismo denominó ‘Iglesia Profunda’.

Las protestas vandálicas por parte de grupos terroristas como Antifa y otras organizaciones de extrema izquierda como Black Lives Matters justificando su accionar terrorista con la desafortunada muerte del ciudadano estadounidense George Floyd, siguen dando de qué hablar en todo el mundo. Esta vez el turno fue para Monseñor Carlo María Viganò.

Viganò, prelado conservador y defensor de la sana doctrina, fue designado Nuncio Apostólico del Vaticano en Estados Unidos por Su Santidad Benedicto XVI en 2011 y ejerció hasta 2016.

Monseñor Viganò saludó a Trump como un presidente que por primera vez “Defiende valientemente el derecho a la vida, que no se avergüenza de denunciar la persecución de los cristianos en todo el mundo, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a la libertad de culto”.