Coronavirus: Prevenir salva vidas

marzo 12, 2020

Coronavirus: Tu “distanciamiento social” puede salvar vidas

Por Aberron.

Evitar contactos y viajes innecesarios es ahora prioritario para evitar la extensión del coronavirus. Este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó la enfermedad producida por el coronavirus SARS-Cov-2 –que afecta ya a más de 126.000 personas en todo el mundo– como pandemia. En esta nueva fase, eliminar el virus como se hizo con el SARS de 2002 parece poco probable. Ahora el objetivo es otro: frenar la curva de la epidemia, es decir, ralentizar la velocidad de transmisión, intentando así no colapsar los sistemas sanitarios.

El escenario de España, con 2.277 casos y 55 muertes, es el mismo. No sobrepasar la capacidad de nuestro Sistema Nacional de Salud pidiendo a la ciudadanía que siga a rajatabla las recomendaciones de los expertos. Para ello se está organizando con diversas campañas en redes sociales que apelan a #FrenarLaCurva y quedarse en casa para evitar el colapso de los sistemas.

Todo el que circula por ahí de manera más o menos despreocupada se convierte en un posible sujeto que dentro de 10 días quizá enferme y pase a ser en uno de los que colapse el sistema sanitario.

— Antonio Martínez Ron (@aberron) March 11, 2020

Los contagios que se produzcan ahora en las zonas de riesgo saturarán el sistema de salud dentro de una semana o diez días, como ha pasado en Italia. Allí se puso en marcha el movimiento #iorestoacasa #restiamoacasa (Yo me quedo en casa) para concienciar sobre la importancia de seguir los consejos, hasta que el propio Gobierno ha tenido que impedir los movimientos por decreto.

#yoelijosalvarvidas #yoelijoserresponsable#COVID19

Una de mis hijas, que está en Milán, ha comenzado una campaña con otras españolas que viven en Italia, comparto el vídeo. pic.twitter.com/GZNv4HcjiN— gallina clueca (@gallinaclueca54) March 10, 2020

Desde Italia, un grupo de españolas ha iniciado un movimiento para concienciar a los españoles de no caer en los mismos errores en que cayeron ellos. Marina, española residente en Milán, fue la primera en subir un vídeo con el lema #yoelijosalvarvidas #yoelijoserresponsable. Ella recuerda que los italianos han seguido haciendo vida normal en la calle a pesar de las alertas y ahora la situación en los sistemas de salud es dramática. “Se empezaron a tomar medidas, se tardó un poco o fueron demasiado vagas, pero había muy poca conciencia social, mucha gente no le daba importancia”, explica a Vozpópuli. “Aquí ha habido gente muy irresponsable y es una de las mayores razones por las que estamos en esta situación”.

“Aquí ha habido gente muy irresponsable y es una de las mayores razones por las que estamos en esta situación”, advierten desde Italia

Este grupo de españolas en Italia comenzó a organizarse el lunes antes las noticias que llegaban de España y han seguido subiendo vídeos en redes sociales que se han sumado a otros que se han convertido en muy virales en redes como Whastapp. En España, el ministerio de Sanidad es sumó al movimiento #FrenarLaCurva con un vídeo del propio Fernando Simón explicando los mecanismos epidemiológicos de estas medidas, pero se sigue sin poner el acento en la necesidad de que las personas sin síntomas también se aíslen socialmente. Para ello, el Gobierno debe poner todas las facilidades y garantizar que las empresas lo faciliten.

En redes también ha comenzado el movimiento “Quédate En Tu Puta Casa”, en el que se expone un manifiesto sencillo con las medidas que debe tomar cada ciudadano. Y no solo en las zonas de contagio, como Madrid, sino en todas las provincias. La extensión de este tipo de medidas, explican los epidemiólogos a Vozpópuli, es clave para detener los efectos de la epidemia, con el inconveniente de que sus efectos solo se verán dentro de una semana. Ya vamos con el reloj en contra:

El Manifiesto de la Auto-Cuarentena

- No te alarmes, pero mantente alerta.

- Lávate las manos con frecuencia y pon en práctica buenos usos al estornudar y toser.

- Intenta tocarte la cara lo menos posible, y evita la boca, la nariz y ojos.

- Ejerce el distanciamiento social, no des besos y abrazos, no saludes dando la mano ni toques las manos de otros. Si es necesario, busca alternativas.

- No vayas a conciertos, obras de teatro, eventos deportivos, o cualquier evento de entretenimiento masivos.

- Evita visitar museos, exhibiciones, salas de cine, bares y centros nocturnos, y otros centros de entretenimiento.

- No asistas a reuniones sociales y eventos, como juntas de clubs, servicios religiosos, y fiestas privadas.

- Reduce tus viajes al mínimo. No viajes largas distancias a menos que sea absolutamente necesario.

- No utilices transporte público a menos que sea absolutamente necesario.

- Si puedes trabajar en casa, trabaja desde casa. Insiste a tu empleador que te permita trabajar de manera remota si es necesario.

- Reemplaza interacciones sociales con alternativas remotas, como llamadas o video chats.

- No salgas de casa a menos que sea absolutamente necesario.

Si difundes este mensaje, y te conciencias de que esto va en serio, tal vez estés ayudando a frenar el colapso sanitario y salvar muchas vidas.

* Con información de Agencia Sinc y fuentes propias.

Antonio Martínez Ron (Madrid, 1976) es periodista y divulgador científico. Trabaja como redactor jefe de Next, la sección de Ciencia de Vozpopuli.com, y es colaborador del programa Órbita Laika (TVE) y de medios como la revista Quo, Yahoo! y Onda Cero. También ha dirigido el documental “El mal del cerebro”, premio Boehringer 2013 al mejor trabajo de periodismo de Medicina. Desde 2003 recoge sus “asombros diarios” en Fogonazos.es. Twitter: @aberron

Fuente: naukas.com, 12/03/20.

.

.

Cómo ataca el coronavirus

marzo 11, 2020

Un solo coronavirus puede generar 100.000 ‘hijos’ a partir de una sola célula humana

Equipos científicos avanzan en la comprensión del virus a nivel molecular, esencial para desarrollar vacunas

Por Artur Galochanuño Domínguez.

1. ¿Qué es un coronavirus?

Un coronavirus es una cadena de material genético (ARN) recubierto de una membrana de proteínas que la protegen y de la que sobresalen otras proteínas que le ayudan a unirse a las células humanas y entrar en ellas.

2. ¿Cómo infecta la célula humana?

El SARS-CoV-2 se une a las células humanas usando la proteína ACE2, situada en la superficie exterior de las mismas.El virus encaja su proteína S en la ACE2 como una llave en una puerta. Una vez dentro utiliza la maquinaria celular para producir entre 10.000 y 100.000 copias de sí mismo que se lanzan a infectar nuevas células.

3. ¿Cómo puede ser su vacuna?

Las vacunas y otros tratamientos intentan interferir en el proceso de infección. El objetivo es enseñar al sistema inmune a identificar al virus y destruirlo.

4. ¿Qué son las zoonosis?

Son enfermedades infecciosas transmitidas de animales a humanos. El 60% de las enfermedades infecciosas humanas tienen su origen en patógenos compartidos con animales salvajes y domésticos. Cada año este tipo de enfermedades infectan a unos 1.000 millones de personas y 2,7 millones de muertos.

Los virus son inquietantes porque no están vivos ni muertos. No están vivos porque no pueden reproducirse por sí mismos. No están muertos porque pueden entrar en nuestras células, secuestrar su maquinaria y replicarse. En eso son efectivos y sofisticados porque llevan millones de años desarrollando nuevas maneras de burlar a nuestro sistema inmune. Es una batalla que comenzó hace más de 3.500 millones de años con la aparición de las primeras formas de vida en la Tierra y que continúa ahora con la epidemia global de coronavirus.

Más del 60% de las enfermedades infecciosas en humanos vienen de patógenos compartidos con animales salvajes y domésticos. Cada año estas enfermedades infectan a unos 1.000 millones de personas y matan a 2,7 millones de ellas, la inmensa mayoría en países pobres. El coronavirus ha causado por ahora poco más que 3.300 defunciones. Un 0,1% del total.

La recombinación de los virus

La zoonósis, el paso del virus de los animales al ser humano, se puede dar después de un proceso de recombinación de diferentes virus.

En el caso de la gripe H1N1 de 2009 el paso se dio de aves a cerdos y de ahí al ser humano.

1. Un virus pasa de un animal salvaje a uno doméstico.

2. El ser humano también transmite sus virus a los animales domésticos.

3. Los dos virus contagian al animal doméstico, que contagia al ser humano.

Este ciclo se repite varias veces.

4. Tras varios ciclos de contagios, los virus se recombinan genéticamente y crean un virus totalmente nuevo.

5. El virus tiene la capacidad de transmitirse de humano a humano y se extiende entre nosotros.

Cuando se analiza este virus, en su ARN se identifican genes de animales salvajes, domésticos y humanos.

La evolución de una zoonósis

Algunos animales salvajes pueden ser reservorios de virus. Cuando estos patógenos saltan a animales domésticos o a humanos que no han desarrollado inmunidad pueden suceder epidemias si el virus tiene capacidad de transmisión.

La aparición de patógenos emergentes es cada vez más frecuente debido a las actividades humanas. Uno de los casos que mejor lo ilustra es la enfermedad desconocida de la que alertaron dos médicos —uno en Los Ángeles otro en Nueva York— el 5 de junio de 1981. Describían infecciones pulmonares y un cáncer agresivo que ya había matado a algunos de sus pacientes. Todos eran hombres jóvenes, sanos y homosexuales.

En aquel momento era imposible saber que todo había comenzado 60 años antes en un rincón de África —Kinsasa, en la entonces colonia belga de Congo— donde el virus de inmunodeficiencia de chimpancés había contagiado a un humano, convirtiéndose en el VIH.

El virus se expandió gracias a una tormenta perfecta amplificada por los humanos: un gran movimiento poblacional provocado por el colonialismo, transportado hacia la costa por el nuevo ferrocarril y acelerado por el tráfico de mujeres prostituidas —el VIH se transmite por vía sexual—. Después de los años sesenta, el virus salió de África hacia América y el resto del mundo para convertirse en una pandemia que ha infectado a 75 millones de personas y matado a 30 millones. Es asombroso que toda esta historia no se conociera hasta 2014, cuando se analizaron por primera vez secuencias genéticas de diferentes cepas virales de humanos y chimpancés de la zona de Congo. Cuanto más parecidas son dos cepas, más cercanas están en el tiempo y el espacio. Es lo mismo que ahora se está haciendo con el coronavirus.

Por ahora no se sabe qué animal originó el brote de SARS-CoV-2, pero todo apunta a que sucedió en China y que la especie en cuestión fue un murciélago. Los murciélagos son uno de los reservorios de virus más habituales, incluido el ébola, probablemente porque han desarrollado una inmunidad que les permite sobrevivir con cargas virales leves. Cuando estos patógenos saltan a otras especies, sus sistemas inmunes no saben luchar contra ellos y puede originarse una epidemia si el virus es evolutivamente apto para propagarse. Lo más parecido a la secuencia genética del nuevo SARS-CoV-2 es un virus de murciélago aislado en Yunnan (China) con el que comparte el 96% de su material genético.

El nuevo coronavirus y el SARS de 2003 —otro primo cercano con el que comparte más del 80% del genoma— usan la misma puerta de entrada: la proteína ACE2, que se forma en la superficie exterior de las células del pulmón y otros órganos y que siempre tiene que estar ahí, pues es esencial para mantener la presión sanguínea y evitar enfermedades cardiovasculares. Para el virus, la ACE2 es como una cerradura en la que introduce una llave: la proteína S. Cada tipo de coronavirus tiene una proteína S ligeramente diferente —es uno de los elementos que más mutaciones acumulan debido a su importancia para iniciar la infección— y conocerla en todo su detalle es esencial para poder desarrollar tratamientos.

El actual coronavirus es capaz de abrir cerraduras de células humanas y de muchos otros mamíferos, pero no de ratones o ratas, los animales más usados en investigación. Para sortear este problema hay que desarrollar ratones transgénicos que producen la versión humana de la ACE2. Uno de los primeros estudios realizados con estos animales, publicado por científicos chinos en Biorxiv, muestra que la virulencia del nuevo patógeno es “moderada”; menor que la del SARS de 2003. Esto puede explicar por qué el 80% de los infectados solo desarrolla síntomas leves, según la Organización Mundial de la Salud.

Cuando el virus entra en contacto con una célula humana empieza el proceso de infección.

El virus encaja sus proteínas S en los receptores ACE2 de la célula humana, como una llave en una cerradura.

El virus se acopla a la célula…

La célula entiende que el ARN del virus es propio y procede a usarlo como libro de instrucciones.

…e introduce en ella su ARN.

El ARN se encuentra con los ribosomas, que siguen sus instrucciones para fabricar proteínas virales.

Este ciclo se repite una y otra vez

La primera que crea es la replicasa, una proteína que se divide en 16 partes que forman un complejo de replicación y transcripción…

…que crea millones de copias iguales

del ARN viral…

…y ordena a la célula crear proteínas virales.

Todos estos componentes se ensamblan para crear nuevos virus completos (viriones).

Una vez creadas las réplicas del virus, salen de la célula y la destruyen. Comienzan a infectar otras células.

Cada virus puede llegar a crear de una sola vez entre 10.000 y 100.000 réplicas.

Una vez dentro de la primera célula humana, un coronavirus puede generar hasta 100.000 copias de sí mismo en menos de 24 horas, explica Isabel Sola, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Cada vez que sucede este proceso la célula invadida es destruida y esto es lo que puede producir la neumonía y el resto de síntomas de la enfermedad Covid-19.

Cada vez que un virus infecta a una célula nueva se pueden producir erratas —mutaciones— en el copiado de su secuencia genética, compuesta por 30.000 unidades —en comparación un genoma humano contiene 3.000 millones—. Existe el miedo de que en una de las millones de veces que el virus se multiplica gane una mutación que le dé una nueva capacidad, por ejemplo más letalidad. Pero eso no es lo que suele suceder, explica Ester Lázaro, experta en evolución de virus del Centro de Astrobiología, en Madrid. “Normalmente, los virus suelen cambiar a mejor. Para ellos no tiene sentido volverse muy letales, pues pierden la posibilidad de que la gente infectada siga haciendo vida más o menos normal, se mueva e infecte a más personas; por eso el proceso de evolución, que es un proceso ciego, suele favorecer que los virus se hagan cada vez menos virulentos”, detalla.

Las vacunas y antivirales que se están desarrollando se basan en interferir en el proceso molecular de infección, que sucede a escalas de diezmilmillonésimas de metro. Para entender la forma exacta de las proteínas virales y humanas se usan criomicroscopios electrónicos que congelan las muestras a casi 200 grados bajo cero. Esto permite obtener una imagen fija y detallada de las proteínas virales.

Una de las vacunas más avanzadas se basa en introducir un ARN mensajero que produce la proteína S del virus, pero no el resto del patógeno. Esto permite que el sistema inmune la identifique y la recuerde, de forma que si un virus real entra en el cuerpo, los anticuerpos se unen a esa proteína y comienzan el proceso para destruir al virus. Esta vacuna desarrollada por la empresa estadounidense Moderna en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE UU va a comenzar a probarse en voluntarios sanos en abril. Pero se trata solo de la primera de las tres fases de pruebas en humanos necesarias para aprobarla. Según el NIH, ninguna vacuna estará lista para usarse antes de un año, con lo que solo podrá usarse si el patógeno resurge el próximo invierno o si se convierte en una enfermedad estacional, como lo es la gripe.

Una posible vacuna

Una vacuna consiste en introducir en el cuerpo humano un agente que se asemeje al virus para que el cuerpo genere anticuerpos y sea capaz de defenderse de él.

Para la posible vacuna del coronavirus se pueden usar dos caminos utilizando información del propio virus SARS-CoV-2.

Se identifican los genes de virulencia (los que hacen enfermar) y se genera una copia del virus completo sin esos genes infecciosos.

Se crea un ARN mensajero que ordena a la célula producir la proteína S y se introduce en las células humanas.

Las células comienzan a generar proteínas S.

Cuando el cuerpo percibe el virus, genera anticuerpos para identificar y atacar a todas sus proteínas.

El sistema inmunológico envía anticuerpos para identificar y atacar a esas proteínas.

Así, cuando el virus real entre en el organismo, los anticuerpos y el resto del sistema inmune lo eliminan.

Así, cuando el virus real entre en el organismo, los anticuerpos identifican la proteínas S y destruyen el virus.

Desarrollada por la empresa estadounidense Moderna, va a comenzar a probarse en voluntarios sanos en abril. Pero, según el NIH, ninguna vacuna estará lista para usarse antes de un año.

Este equipo ya ha desarrollado este tipo de vacuna para el SARS y el MERS y han empezado el proceso para reconstruir sintéticamente el SARS-CoV-2.

El laboratorio de Sola y Luis Enjuanes en el CSIC trabaja en una vacuna más compleja. Su equipo ha desarrollado un método de transcripción reversa para generar réplicas del coronavirus sin necesidad de manejar el patógeno real. Su idea es ir estudiando uno a uno sus genes, identificar cuáles son los que originan virulencia y retirarlos, de forma que crean una vacuna parecida al virus original, pero incapaz causar enfermedad.

“En este caso la respuesta inmune es más completa y duradera. Aquí hemos desarrollado vacunas como estas para el SARS y el MERS. Ahora estamos en el proceso de reconstruir el nuevo coronavirus”, explica la investigadora. Aquí también hay por delante un largo trabajo científico.

El equipo de Sola es uno de los ocho en España que acaban de ganar financiación de urgencia de la Unión Europea para investigaciones sobre el virus y recibirán 2,4 millones de euros. En este caso el equipo de la investigadora desarrollará anticuerpos monoclonales contra el SARS-CoV-2 cuyo efecto sería unirse a la proteína S e impedir la infección. Otro proyecto coordinado en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología del CSIC desarrolla un método de diagnóstico en 30 minutos.

Fuente: elpais.com, 08/03/20.

Más información:

¿En qué me puede afectar el coronavirus?

Vincúlese a nuestras Redes Sociales: LinkedIn Twitter

.

.

¿En qué me puede afectar el coronavirus?

marzo 9, 2020

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

.

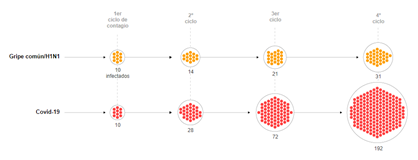

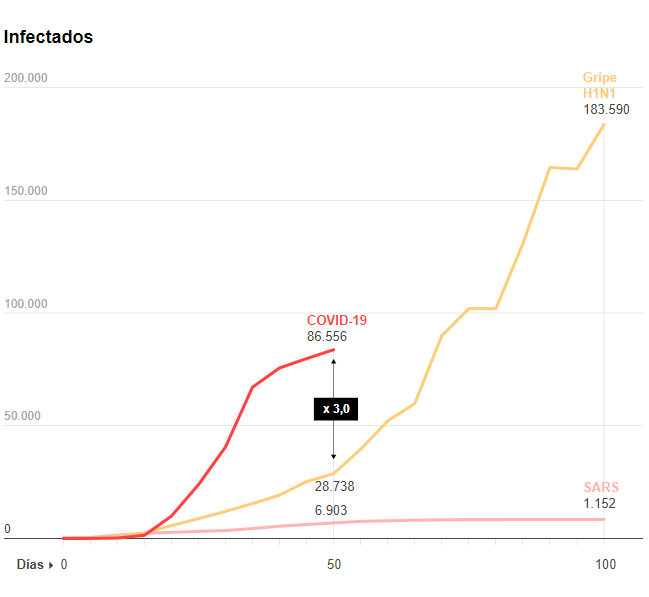

¡Malas noticias! El Covid-19 puede afectarlo mucho y muy mal. El nuevo coronavirus es más contagioso que la gripe H1 N1 y además es mucho más letal. Ya la Organización Mundial de la Salud nos advierte que está próximo a convertirse en una pandemia.

.

Su mayor capacidad de contagio se evidencia al observar los gráficos de personas contagiadas en los primeros días:

.

.

Si tomamos un cálculo conservador y estimamos que de la población mundial (7.781 M) un 10% se contagia esto significa 778 millones de personas. Si la tasa de mortalidad se estabiliza en un 1% (hoy es muy superior) tendremos ocho millones de fallecidos en todo el planeta.

Por supuesto que el pronto descubrimiento de una vacuna efectiva podría frenar la pandemia, como también es posible que los números sean mucho perores.

¿Y entonces, cómo puede enfrentar usted esta amenaza?

Sobre la parte sanitaria no hablaremos ya que son públicas las medidas de prevención que hay que tomar. Ahora, ¿qué más puede usted hacer?

Como primera medida disminuir su exposición al riesgo:

- Adoptar una estricta disciplina en cuanto a la higiene y normas de prevención (esto implica un cambio de sus hábitos de vida).

- Limitar la asistencia a lugares con aglomeración pública.

- No viajar a los lugares más afectados.

En los aspectos financieros, transferir el riesgo:

- Contar con un excelente Seguro de Vida. La probabilidad de morir por coronavirus es menor que muchas otras situaciones cotidianas (enfermedades cardiovasculares, accidentes, etc.) pero saber que está protegido le asegurará paz mental para enfocarse en las cuestiones más importantes de su vida diaria.

- Proteger su Patrimonio de las pérdidas de valor de la mayoría de los activos. Ya estamos viendo el impacto económico del coronavirus, caen los mercados financieros mundiales, cae el petróleo y otros commodities, se resiente la economía mundial. Disponer de un Plan de inversión con rendimientos garantizados le ayudará a sobrevellevar este verdadero tsunami financiero.

Ahora debe actuar y aplicar estas medidas preventivas. Adopte los nuevos hábitos de higiene y prevención sanitaria y llame a un Consultor Financiero independiente para analizar cómo transferir el riesgo financiero y proteger mejor su patrimonio.

Hay que saber vivir en los tiempos del coronavirus y es hora de entra en acción.

Fuente: Ediciones EP, 09/03/20.

Vincúlese a nuestras Redes Sociales: LinkedIn Twitter

.

.

.

La TV tradicional en crisis

marzo 3, 2020

El consumo de televisión se posiciona en España en mínimos históricos: no veíamos tan poca tele desde 1993. El 4,3% de la población ya no ve en absoluto la televisión: son los telefóbicos.

Febrero acaba de terminar y se ha convertido ya en la fuente de muy malas noticias para la televisión (tradicional) en España: el mes ha cerrado con datos de mínimos históricos en consumo de contenidos televisivos tradicionales, confirmando un cambio en el modelo de consumo y un asentamiento de los formatos bajo demanda. Las televisiones no pueden seguir asumiendo que el cambio es cosas de otros mercados y que todavía tienen un mercado constante de consumo, ya que sus datos se están resquebrajando.

Los datos de consumo de televisión (tradicional) en España se han hundido hasta registros mínimos. No se consumía de media tan poca televisión desde 1993, que es, no olvidemos, uno de esos años en los que las televisiones privadas estaban ya dinamizando el consumo de televisión en España.

Según señalan desde Barlovento Comunicación partiendo de datos de Kantar Media, en febrero los españoles vieron una media de 3 horas y 46 minutos diarios de televisión. La cantidad supone una pérdida de 16 minutos de consumo televisivo frente a los datos de febrero del año precedente, pero también el llegar a cantidades mínimas. Es el registro de consumo más bajo desde 1993.

Las cantidades varían, eso sí, según dónde se ponga el foco. Por géneros, las mujeres siguen viendo más televisión que la media (ven 4 horas y 2 minutos por día). Por demografías, los mayores de 64 años son quienes presentan los mejores registros, acercándose al doble de consumo de la media de la población. Los mayores de 64 años ven unas 6 horas y 11 minutos de televisión al día.

Cada vez más consumidores no ven la tele

Pero lo interesante de los datos del mes de febrero no es solo la caída de tiempos de consumo diario de televisión, que han ido acumulando retrocesos en los últimos años, sino que además está apareciendo un fenómeno cada vez más interesante sobre consumo de medios.

Si en Estados Unidos aparecieron y crecieron los llamados cortadores de cable, los consumidores que daban de baja sus suscripciones de cable para ver todo en VoD, en España existen ya los consumidores telefóbicos. Son quienes no ven nunca la televisión y son ya una cantidad destacable. Durante febrero, 1.957.000 personas en España no vieron ni un solo minuto de televisión lineal. Son ya el 4,3% de los potenciales espectadores de televisión en España.

A ese porcentaje hay que sumar que se está produciendo una caída en la cantidad de espectadores que ve la televisión de forma diaria. Durante febrero, el 70% de la población vio de forma diaria la televisión, un total de 31,7 millones de personas. Esa cantidad supone, sin embargo, una caída de 1,20 millones de personas frente a los datos del año precedente.

Un cambio de modelo

Por tanto, el mercado televisivo en España está, claramente, en un proceso de cambio de modelo. La televisión, que había reinado sin cuestión durante décadas, se está enfrentando a una migración de espectadores hacia nuevos soportes. El éxito de plataformas como Netflix, que los estudios han señalado como la plataforma de pago de streaming más popular en España, ha dinamitado el mercado.

El cambio no ha terminado y el mercado del streaming está lejos de haber alcanzado su plenitud. La llegada a finales de este mes de Disney+ a España aumentará, sin dudarlo, la competencia y dinamizará el mercado.

La lucha además no será entre plataformas de pago, sino que implicará más bien una competencia por el tiempo entre la tele y un mercado VoD más potente. Disney ha empezado ya a calentar motores y a atraer la atención de los consumidores, con campañas en redes sociales, publicidad y acciones de precios reducidos para quienes se den de alta antes de que se estrene.

Fuente: puromarketing.com, 03/03/20.

Vincúlese a nuestras Redes Sociales: LinkedIn Twitter

.

.

El Lavado de Dinero en la industria del Seguro

marzo 3, 2020

“Como en general en la región, los directivos e intermediarios de seguros no tienen claro los riesgos que corre esta industria con el LD/FT, no le dan el mayor interés al tema de la prevención”.

Por Fernando Martínez.

A pesar de los esfuerzos de los reguladores por promover una cultura de riesgos en los diferentes sectores, todavía hay muchos directores, dueños e intermediarios de la industria de seguros que consideran que no ameritan tomar medidas preventivas y de control antilavado de dinero.

A pesar de los esfuerzos de los reguladores por promover una cultura de riesgos en los diferentes sectores, todavía hay muchos directores, dueños e intermediarios de la industria de seguros que consideran que no ameritan tomar medidas preventivas y de control antilavado de dinero.

En general, existe la creencia de que como no existe manejo de efectivo, en la generalidad de las transacciones con seguros, entonces la actividad no es vulnerable a ser blanco de los criminales para legitimar capitales.

Para el criminólogo y Jefe de la Unidad Estratégica de Análisis e Inteligencia Criminal del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, Edwin Granados, en Latinoamérica persiste una visión poco precisa de los riesgos que implica la ecuación de la industria de seguros, el fraude y el LD/FT.

– ¿Existe en la región una clara conciencia de los riesgos del lavado de dinero a través de la industria de seguros o sencillamente la previsión se centra en el fraude?

En Latinoamérica, no hay una clara consciencia de que éste sea un tema que les sea inherente. En términos generales, tanto las compañías de seguros como los intermediarios de seguros y supervisores, por no tener claro la forma efectiva en que esto puede darse, no le dan interés. Los primeros como sujetos obligados básicamente orientan sus esfuerzos al riesgo de incumplimiento de la norma, y pasan de lejos el asunto. Ha faltado inculcar más que se trata de una problemática de carácter social. El negocio de los seguros también tiene una alta cuota de responsabilidad. Acá el tema no es tanto si se centra en el fraude o en el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el tema es que ambos están entremezclados y si no se comprende su dinámica, aún la atención en el fraude no dará el resultado efectivo que cubra éste otro aspecto. Ambos están íntimamente relacionados. El fraude es un delito precedente del LA-FT, en seguros de daños no es factible un lavado de dinero directo, como si lo es en seguros de vida con inversión. Por esa razón, hay que tener una doble visión en el ámbito asegurador para poder comprender el espectro de este riesgo.

– ¿Es el sector seguros tan vulnerable al LD/FT tanto como el sector bancario o bursátil al lavado de dinero?

Sí lo es, pero es más lento, más pausado y elaborado. Se han constituido mecanismos alternos a los que que en otrora se utilizaban, buscando la banca como medio directo. El crimen organizado dispone de tiempo y métodos para ir más lento, pero igual son efectivos con formas encubiertas para finalmente lograr el objetivo de insertar dinero ilícito en los sistemas bancarios, es decir, no llegan con los billetes directamente a la entidad bancaria, sino utilizan otros sectores como intermediarios en el proceso de lavado. Luego desde estas entidades, el dinero llega limpio a los bancos, lo cual por supuesto no genera ningún tipo de sospechas. Es por esta razón que se deriva la importancia de conocer en cada uno de estos negocios los mecanismos posibles para ejecutar esos ilícitos, pues pueden estar siendo utilizados para lavar y servir de puente a los bancos.

Las alarmas

-¿Cuáles son las principales alarmas que debe encender la industria aseguradora ante el crimen organizado?

Bueno, hay que tomar en cuenta que en la vida de los seguros existen dos procesos principales, el primero referido al proceso de aseguramiento, momento en el cual se produce el vínculo con el cliente, desde ese momento existen distintas señales que podrían despertar alerta para el intermediario de seguros o bien para la compañía de seguros. Para citar un comportamiento vital, que puede generar una alarma, es básicamente cuando el asegurado se niega a brindar información sensible. Es necesario aclarar que en materia de seguros no siempre se pide el respaldo de ingresos, que es sensible y esto tiene una clara explicación también. Ahora, el segundo y eventual proceso es el de reclamación, pues por la naturaleza del negocio de los seguros no se espera que necesariamente deba presentarse un reclamo, esto en virtud de que el negocio de los seguros es principalmente la compra de riesgos, cuando estos riesgos se materializan de manera constante y el asegurado evidencia un alto Índice de siniestralidad, es entonces cuando la entidad aseguradora deberá evaluar inmediatamente al cliente.![]()

![]()

– ¿En qué consiste esta evaluación?

Se debe elaborar en primer lugar un análisis técnico del riesgo moral de ese cliente y mediante la investigación técnica proveer los elementos necesarios para evaluar si está ante un cliente con sospecha de lavado de dinero y proceder entonces con el cumplimiento de la norma respectiva. Por esta razón no se pueden ver estos temas como separados y cuando hablamos de «tipologías» en realidad estamos hablando en algunos casos de indicadores de fraude, no se puede pensar en seguro de daños en tipologías como típicamente se le denomina a estos comportamientos atípicos en el ámbito bancario. Hay muchas diferencias el negocio es muy distinto.

– ¿Hace más vulnerable a la industria de los seguros la figura del “intermediario”?

La diferencia del riesgo de LD/FT entre el intermediario y el asegurador, es de vital importancia porque ambos se necesitan irremediablemente, esto por ejemplo hace una distinción con el negocio bancario. Pues bien, es necesario comprender los roles de cada uno, sus distintas participaciones y sobre todo tener la capacidad de determinar sobre cuál de estos grupos -asegurador e intermediarios- recae las responsabilidades y que tan viable es que alguno de estos diga: ese no es mi problema.

Fuente: LavadoDinero.com, 07/07/14.

Más información:

Prevención del Lavado de Dinero

.

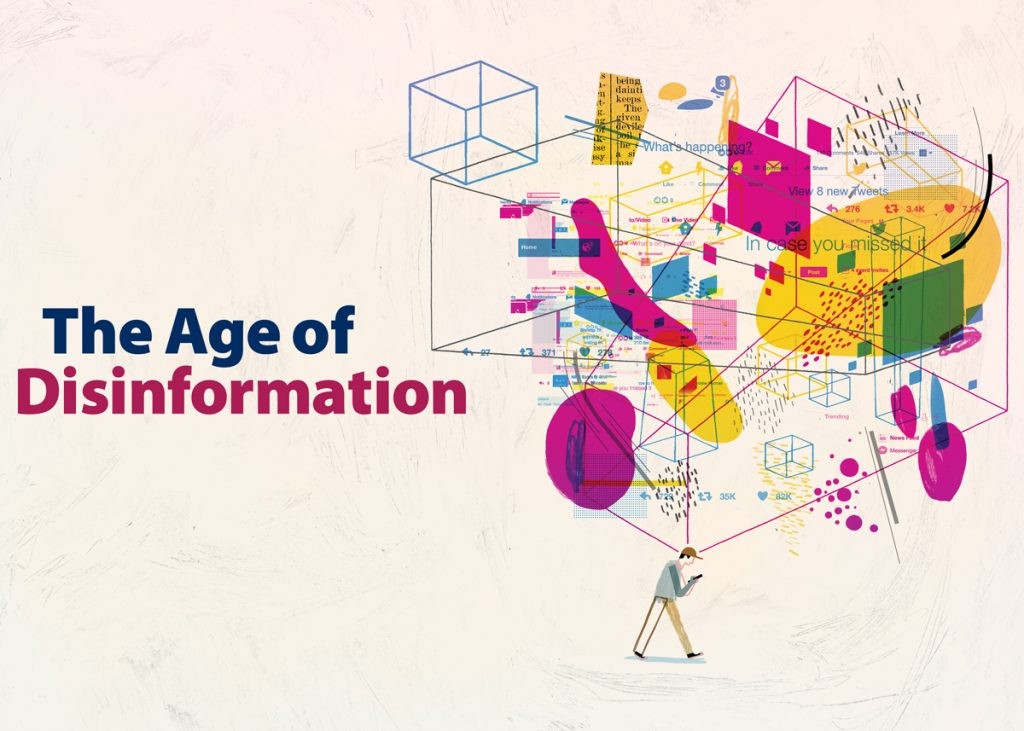

¿Cuál es el costo de las mentiras?

febrero 28, 2020

China y el sofisticado laboratorio de la mentira que impidió luchar contra el coronavirus desde el comienzo

El aparato propagandístico del Partido Comunista Chino imposibilitó que el mundo y su población supieran qué ocurría con el COVID-19, el virus que ya mató a más de 2.800 personas en todo el planeta

Por Laureano Pérez Izquierdo. Twitter: @TotiPI

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/JWFNMMDFU5FN3BUNKJIRZSI44M.jpg)

“¿Cuál es el costo de las mentiras?”. La frase, densa, es atribuida al científico ruso especializado en química inorgánica Valery Legasov. Legasov fue aquel que con valentía inusual desafió y denunció la inoperancia del aparato soviético pero sobre todo el ocultamiento sistemático que antecedió y precedió el desastre de Chernobyl. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no podía exponerse ante el mundo como ineficiente y tras su sincero alegato ante una corte, la maquinaria del silencio intentó confinarlo al ostracismo, al desprecio y al olvido. Sin embargo, como un fantasma, su legado lo sobrevivió en forma de grabaciones que actuaron como una pesadilla para sus censores. En aquellas cintas reveló todo. Él ya estaba muerto -se suicidó dos años después del accidente nuclear- pero pudo demostrar que la verdad, finalmente, siempre predomina.

China tiene por estos días y en otra escala a su propio Legasov. Li Wenliang fue el primer médico en alertar a otros siete colegas sobre el peligro que implicaba el coronavirus cuando el mal siquiera tenía todavía un nombre asignado (COVID-19). Compartió la información luego de que siete pacientes suyos fueran diagnosticados con una enfermedad similar al SARS en Wuhan, epicentro de la creciente epidemia. Relató los síntomas que observaba y los graves peligros que implicaba el nuevo microorganismo.

Era el 30 de diciembre pasado y Wenliang sabía que lo que acababa de confiar a su círculo de médicos más cercanos podría costarle caro. Así fue. Cuatro días pasaron y fue citado a una central de policía donde lo acusaron formalmente de “perturbar el orden público” con sus comentarios… “falsos”. Lo obligaron a retractarse y a comprometerse a no volver a hablar del tema. “Entendido”, firmó al pie. El aparato de medios estatal comenzó a llamarlos como «los ocho chismosos” para denigrarlo tanto a él como a sus amigos profesionales. Una semana después, mientras atendía a una mujer con un glaucoma, se contagió el virus del que no tenía permitido hablar. El jueves 6 de febrero murió.

Cuando la historia vio la luz, millones de chinos reivindicaron la memoria de Wenliang y su trabajo en las redes sociales hipercontroladas de China. Al mismo tiempo fustigaban al régimen por las mentiras, el ocultamiento y la censura.

Xu Zhangrun, profesor universitario, desapareció. Fue luego de que publicara un ensayo en el que cuestionaba el pobre e irresponsable manejo que Beijing hizo de la crisis por el coronavirus. “La epidemia ha revelado el núcleo podrido del gobierno chino. El nivel de furia popular es volcánico y un pueblo así enfurecido puede, al final, dejar de lado su miedo (…). Independientemente de lo buenos que son para controlar Internet, no pueden mantener cerrados los 1.400 millones de bocas en China. Ahora puedo predecir con demasiada facilidad que seré sometido a nuevos castigos; de hecho, esta puede ser la última pieza que escriba«, había escrito el académico en su trabajo titulado “Alarma viral: cuando la furia supera el miedo”. Como Legasov, también valoró la verdad por sobre la mentira: “No puedo permanecer en silencio”, había dicho.

Además de desaparecer, el régimen se encargó de que Zhangrun también se esfumara del plano digital. Barrieron sus perfiles en Weibo (el Twitter chino) y en WeChat (el WhatsApp chino) y su móvil está apagado e ilocalizable.

Pero los casos de feroz silenciamiento a Wenliang y Zhangrun no fueron los únicos. Más de 3 mil sanitaristas contrajeron el COVID-19 en China mientras combatían con escasísimos recursos el coronavirus. Rogaban a diario por asistencia urgente pero las autoridades de la salud de la gran nación no hicieron nada para facilitarles el trabajo y evitar su propio contagio. Falta de mascarillas, de mamelucos quirúrgicos, de anteojos, eran recurrentes mientras Beijing insistía en que todo estaba bajo control, que los materiales no faltaban mientras dedicaba su esfuerzo en bloquear hashtags y usuarios incómodos en las redes sociales..

El aparato propagandístico del Partido Comunista Chino (PCC) y de la administración central es tan severo y brutal que entrelaza tanto la censura como la persecución policial y judicial. La información que llega a la población es controlada y sólo puede ser emitida una vez que pasa los sucesivos filtros que responden a los intereses de Beijing. Cuando nace una crisis -como la del coronavirus- esas capas aumentan. Los problemas parecerían no existir en China y el estado omnipresente y omnipotente no puede mostrarse débil ante el mundo.

Nada de eso ocurrió desde fines de diciembre. La imagen del presidente Xi Jinping quedó sensiblemente deteriorada por el pobre manejo de la creciente epidemia cuyos alcances creyó podría acallar como hace siempre sin brindarle a la población los datos precisos para defenderse de ella. La protección a la ciudadanía estuvo ausente. Una vez más. La tradicional cultura del PCC de esconder los problemas es la que el régimen pretende exportar al resto del planeta. Las consecuencias están a la vista.

“La gente en China ha vivido bajo censura por parte del gobierno desde hace muchos años, pero ahora muchas personas están cuestionando cómo la censura pudo haber retrasado acción efectiva al brote de virus y haber puesto muchas vidas en riesgo”, señaló una campaña reciente de Amnistía Internacional.

Esa fábrica de desinformación y censura funciona desde hace décadas. El régimen la aplica tanto en tierra propia como en el exterior. Esa maquinaria inmensa está compuesta por múltiples divisiones: el Departamento de Propaganda del PCC, la Oficina de Información del Consejo de Estado, agencia de noticias Xinhua, China Media Group, Cadena Global de Televisión China, Radio Internacional China, China Daily, China Watch, Global Times, China International Publishing Group, Leading Hong Kong Media, WeChat, Weibo, Baidu y los Institutos Confucio dependiente del PCC y los ministerios de Cultura y Educación y que están presente en 154 países donde se dedica a transmitir las verdades del partido, entre otras funciones.

Sus embajadores también contribuyen a esa misión clara. Tienen la orden de responder a cada periodista que intente esgrimir una crítica al partido o al gobierno. Pero también transmitir las bondades del sistema del que son beneficiarios privilegiados. En las últimas horas varias sedes diplomáticas en todo el mundo enviaron un comunicado en el cual ponderaban el manejo que Beijing hizo de la crisis.

En la carta a la que tuvo acceso Infobae, los delegados cumplen su papel de actuar como cajas de resonancias del régimen con frases grandilocuentes y pasajes de ¿ficción?. “La velocidad, el espíritu y la fuerza reflejados en los esfuerzos de China impresionaron profundamente al mundo”; “bajo la conducción del Comité Central del PCC y del presidente Xi Jinping, todo el partido, el ejército, el país y el pueblo chino de diversas etnias han logrado progresos relevantes en la prevención y control de este brote, lo cual pone de manifiesto la eficacia del sistema de gobierno chino en situaciones de crisis, el ingente poderío nacional y la valiosa fuerza cohesiva y centrípeta de la nación china, dando a conocer la imagen de un país responsable«; “China conseguirá el triunfo definitivo en esta lucha, haciendo realidad su objetivo de contribuir al crecimiento económico mundial y a la causa de la paz y el progreso de la humanidad”.

Las historias de Wenliang y Zhangrun, las experiencias vividas en los últimos dos meses en todo China como también las manifestaciones censuradas de millones de chinos no reflejan ese mismo espíritu de eficiencia descomunal que describe la nota diplomática. Por el contrario. En ellos resurge el espíritu de Legasov ante los mismos desafíos y la frase que se torna más poderosa a medida que se descubren más fraudes del régimen en la conducción de la crisis: ¿Cuál es el costo de las mentiras?

Fuente: infobae, 28/02/20.

Vincúlese a nuestras Redes Sociales: LinkedIn Twitter

.

.

Conferencia: Los desafíos de la Argentina que viene – 03/03/20

febrero 27, 2020

Conferencia de Jorge Castro, Pascual Albanese y Jorge Raventos

El Martes 3 de marzo, de 19:00 a 20:30 hs, en el auditorio de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) –Paraguay 1457, primer piso, C.A.B.A.– tendrá lugar el encuentro mensual del Centro de reflexión para la acción política Segundo Centenario.

El tema a tratar será “Trump, Bolsonaro y la encrucijada estratégica de la Argentina”, con tres exposiciones a cargo de Jorge Castro, Pascual Albanese y Jorge Raventos.

Entrada libre y gratuita, no requiere inscripción.

.

.

.

.

.

.

Argentina (1895), PBI per capita más alto del mundo

febrero 17, 2020

En 1895 Argentina tuvo el PBI per cápita más alto del mundo, ¿qué salió mal?

Por Marcelo Duclos.

/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/04/17111728/barcos-inmigracion-argentina-1900-1.jpg)

Es sabido que hacia finales del siglo XIX Argentina había logrado posicionarse como uno de los países más ricos del planeta. A la hora de elegir, por aquellos años, un destino para emigrar, daba exactamente lo mismo ir a Nueva York o a Buenos Aires. Muchas familias que salían de Europa u Oriente Medio quedaron divididas entre Estados Unidos y Argentina, ya que un destino u otro se podía decidir a partir de un boleto más económico o a un horario de salida del barco.

Se ubica ese proceso virtuoso entre 1880 y 1940, años en que la mayoría de inmigrantes decidieron que Argentina sería un buen lugar para vivir, con oportunidades laborales, paz, libertad religiosa y un porvenir para la familia.

Los recién llegados seguramente no imaginaron que el «sueño argentino» se convertiría en la realidad muy pronto. De la mano del esfuerzo y el trabajo la mayoría se convirtió en propietarios y comerciantes exitosos. Pero probablemente lo más difícil de advertir era que todo quedaría en la nada. Que ese crecimiento se estancó y que el país que se convirtió en una potencia desarrollada, en un par de décadas pasó a ser el único caso de estudio de «desdesarrollo», como alternativa a los países desarrollados, en desarrollo y no desarrollados.

Lo que siempre se comentó acerca de la opulencia argentina de aquellos años era que el país se encontraba en una élite de cinco países de posición privilegiada. Sin embargo, una actualización del Maddison Historical Statistics reveló que en 1895 y 1896 Argentina no era uno de los países más ricos, sino el número uno, con el PBI per cápita más alto del mundo.

Los siguientes puestos fueron para Estados Unidos, Bélgica, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda.

El historiador económico Angus Maddison (1926-2010) se dedicó a recolectar los datos para la realización de estadísticas, con importantes investigaciones, sobre todo previas a 1960. Luego de su muerte, la Universidad de Groningen continuó con su legado con el «Proyecto Maddison».

¿Cómo se explica el éxito?

Luego de la Revolución de Mayo en 1810 y la Independencia en 1816, Argentina no pudo encontrar fácilmente un modelo de prosperidad. Luego de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, y su derrocamiento en la Batalla de Caseros (1852), el país tomó el proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (1853/60), de clara orientación liberal. El nuevo marco político y legal fue proinmigración, defendió la libre empresa, mantuvo al Estado apartado del desarrollo productivo y se limitó a ofrecer el marco jurídico apropiado dentro de un Estado de derecho. Los resultados en materia de atracción de inmigrantes, en crecimiento, desarrollo económico y ahora en estadísticas son tan claros, que no merecen ninguna explicación. La relación entre las políticas aplicadas y los resultados son tan evidentes como el caso opuesto en la Venezuela actual.

¿Cómo se explica la decadencia?

Como hacen falta pocos años para cosechar buenos resultados, también en poco tiempo se puede arruinar un proceso virtuoso. Luego de las tres presidencias constitucionales, producto de elecciones libres y democráticas, en 1930 Argentina sufre su primer golpe de Estado militar. El daño institucional fue aún mayor cuando la Corte Suprema de Justicia de entonces avaló la figura del gobierno de facto que cortó con la democracia incipiente. Luego de la lucha entre radicales y conservadores, un nuevo alzamiento militar en 1945 terminó con la llegada de Juan Domingo Perón al año siguiente a la presidencia.

Allí se cambió la Constitución, que pasó de un modelo liberal a desconocer la inviolabilidad de la propiedad privada, en el marco de un fascismo inspirado en el modelo italiano de Benito Mussolini. Luego del golpe que derrocó a Perón en 1955, ya la Constitución que se puso en vigencia era un híbrido entre las de Alberdi y Perón. Aunque estaba el espíritu liberal de los Artículos 14 y 19 , apareció el 14 bis con los «derechos sociales», herencia del peronismo.

/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/10/07160058/Juan-Domingo-Peron5.jpg)

A partir de ese momento todo fue estatismo, crisis de déficit, inflación y parches insuficientes que se convirtieron en soluciones tan precarias como contraproducentes en el largo plazo. La solución para el futuro, aunque resulte paradójico, está en los libros de historia. La única diferencia con relación al boom que vivió la Argentina fundacional con el que puede venir en el futuro, es que la tecnología y la globalización podrían hacerlo mucho más fácil, rápido, sencillo y exponencial.

¿Es demasiado tarde para retomar el rumbo?

Si no nos conformamos con la nostalgia y queremos aprovechar las oportunidades y potenciales que tenemos para volver a ser, debemos tener en claro el camino, con la misma claridad conceptual de un Alberdi o un Sarmiento, que hasta se daban el lujo de pelearse entre ellos. Cuando vemos las discusiones y las aptitudes intelectuales de nuestra clase política actual, el panorama parece sombrío.

La Argentina de hoy nos muestra una discusión entre una oposición que propone la más impúdica decadencia y un oficialismo que manifiesta buenas intenciones y poco más, porque considera que no es momento político de algo mínimamente más audaz. Julio Argentino Roca, que se le plantó a la Iglesia Católica en 1884 para quitarle el registro de personas y crear un registro civil laico, se revuelca en la tumba. Las autoridades de hoy le tienen más temor al sindicato docente que lo que en su momento le tuvieron los héroes de la patria al ejército de Rosas.

Seguramente las dos primeras asignaturas que tenemos son las de poner el Estado en su lugar y cambiar la concepción acerca del comercio. Dejar de mirar el libre intercambio (interno y externo) como algo digno de sospecha y abrazarlo como un salvavidas en aguas profundas, porque es lo que es.

Cuando un trabajador pueda pasar por la puerta de un comercio que tenga en su vidriera el famoso letrero de «Se necesita personal» para ingresar y trabajar, y se pueda emprender y producir sin la pesada carga gubernamental, volveremos a ser lo que fuimos… y más.

Fuente: infobae

Vincúlese a nuestras Redes Sociales: LinkedIn Twitter

.

.

Caerá el petróleo por causa del Coronavirus

febrero 13, 2020

Por coronavirus, prevén baja «significativa» en demanda de petróleo

Las previsiones de demanda del crudo para 2020 son de 825 mil barriles diarios, 365 mil menos que en su previsión anterior, su nivel más bajo desde 2011.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó drásticamente a la baja sus previsiones de demanda mundial de petróleo por las consecuencias «significativas» del nuevo coronavirus.

Sus previsiones de demanda para 2020 son ahora de 825 mil barriles al día, 365 mil menos que en su previsión anterior, su nivel más bajo desde 2011.

La AIE prevé además una contracción de la demanda el primer trimestre, por primera vez en más de 10 años, en 435 mil barriles al día.

«Las consecuencias del Covid-19 (nombre oficial de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus) para la demanda mundial de petróleo serán significativas», dijo la AIE en su informe mensual sobre el petróleo.

La agencia apunta que hay «una importante ralentización del consumo de petróleo y de la economía China en su conjunto» mientras sigue el impacto mundial de la epidemia.

La AIE, que aconseja a los países desarrollados sobre sus políticas energéticas, apunta que la epidemia de SRAS de 2003 no es comparable con la actual porque China es muy distinta.

En 2003 la demanda de petróleo china era de 5.7 millones de barriles al día (mbd) y el año pasado fue más del doble, de 13.7 mbd.

En 2019 China representaba más de tres cuartas partes del crecimiento de la demanda de petróleo.

«Hoy (China) está en el centro de las cadenas de suministro mundiales y los viajes con destino y procedentes del país aumentaron enormemente, aumentando así las posibilidades de propagación del virus», apunta la AIE.

La Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) ya revisó a la baja ayer su previsión de demanda mundial y subrayó el impacto en China del coronavirus, en particular en los carburantes que se usan para la aviación.

Fuente: milenio.com, 13/02/20.

Vincúlese a nuestras Redes Sociales: LinkedIn Twitter

.

.

Estafas con criptomonedas, récord en 2019

febrero 11, 2020

Las estafas con criptomonedas superaron los USD 4.000 millones en 2019

El método principal es el esquema piramidal: sólo seis representaron el 92% de total de los fraudes. Según un informe de Chainanalysis, el lavado de dinero, el ransomware, el hackeo, los mercados de la red oscura y el financiamiento del terrorismo son los demás rubros del cripto delito.

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/OOD2OPCRLZF7VPC42SLKQULU7Y.png)

“2019: El año de la estafa piramidal”: así calificó Chainanalysis, una compañía de análisis de blockchain que realiza investigaciones para bancos, empresas y gobiernos del mundo, en su Informe 2020 sobre cripto delito. El estudio encontró que, además, las estafas con criptomonedas crecieron a toda velocidad y llegaron hasta al menos USD 4.300 millones el año pasado, más que las de 2017 y 2018 sumadas, que totalizaron USD 3.000 millones.

Según el informe, “2019 fue el año más importante para los fraudes con criptomonedas hasta el momento. Luego de una caída en los ingresos por estafas en 2018, los timadores triplicaron y más sus ingresos en 2019”, detalló Chainanalysis. Eso implicó millones de víctimas. “La gran mayoría provino de esquemas piramidales”, siguió; no obstante, subrayó que “los scams con extorsión también crecieron significativamente por segundo año consecutivo, casi cuadruplicando si total de USD 22,5 millones en 2018”. Esa clase de estafa representa una proporción pequeña del total pero “son una amenaza aterradora que afecta a gente fuera del ecosistema de las criptomonedas”.

La cifra más impresionante, sin embargo, es que sólo seis esquemas piramidales concentraron el 92% del total de USD 4.300 millones.

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/2JALV2MGLNEI5CIMBBK4U56D2I.png)

The Wall Street Journal (WSJ) contó la historia de una víctima de uno de esos seis grandes fraudes. Seo Jin-ho, un agente de viajes de Corea del Sur, escuchó a una colega hablar sobre PlusToken, una plataforma que negociaba bitcoin y otras criptomonedas. Ella estaba entusiasmada: se podía ganar 10% por mes. Seo invirtió, para probar, USD 860. Como sus fondos crecían aceleradamente, su escepticismo cedió. En menos de cinco meses había centuplicado su apuesta inicial.

“Pensaba, ¿para qué voy a dejar el dinero en el banco?”, explicó a WSJ. Iba a conferencias de PlusToken, le contó a sus amigos, con la fe de un converso.

En junio de 2019, cuando Seo sólo había retirado USD 500 de sus USD 86.000 en criptomonedas, las autoridades chinas arrestaron a seis personas que se suponía que administraban PlusToken desde la República de Vanuatu, un archipiélago en el sur del océano Pacífico, por realizar un monumental scam. “El sitio dejó de funcionar”, resumió WSJ. “La gente no pudo sacar su dinero. Seo, y una miríada de otros como él, perdieron el acceso a todo”.

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/SHAXZMGO3VBJ5PEM4PIJ4KF37I.png)

Entre el silencio de las autoridades tanto de China como de Vanuatu, en octubre un video de YouTube mostró a un hombre, llamado Leo, que se presentó como el director ejecutivo de la plataforma de inversiones en criptomonedas, diciendo: “Todo está bien”. Fue lo último que se supo de PlusToken. Se calcula que robó a sus víctimas unos USD 2.000 millones.

Los datos que recogió Chainanalysis le permitieron “ver que los esquemas piramidales están impulsados por las ganancias relativamente grandes que obtiene una alta cantidad de usuarios”. Detalló: “Se hicieron más de 2,4 millones de transferencias de individuos a esquemas piramidales, una cantidad que se vuelve más increíble cuando se advierte que la información refleja sólo seis” durante 2019. La cifra, además, es una estimación que podría cambiar radicalmente ya que las investigaciones criminales están abiertas todavía: “Algunos informes de medios indican que sólo el fraude de Plus Token llegó a 3 millones de víctimas”.

El trabajo incluyó otros rubros de cripto delito, como el lavado de dinero, el ransomware, el hackeo, los mercados de la red oscura y el financiamiento del terrorismo, y estimó que seguirán evolucionando porque las propias criptomonedas seguirán evolucionando: ya el 35% de los millennials y el 18% de los estadounidenses de todas las edades han comprado criptomonedas; grandes entidades financieras como JP Morgan Chase son parte de la operación y comercios muy populares, como Amazon y Starbucks, permiten pagar en bitcoin, destacó Chainanalysis.

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/66RFPQ6U4ZEOXNG4SXHIL75B64.jpg)

Pero si bien “la naturaleza descentralizada, semi-anónima, de la criptomoneda la convierte en una opción singularmente atractiva para los delincuentes”, reconoció, también es de una transparencia inherente: “Cada transacción se registra en un libro contable públicamente accesible. Con las herramientas adecuadas, podemos ver cuánto de toda la actividad con criptomoneda se asocia al delito, observar en detalle los tipos de crímenes que dominan el ecosistema y compartir los resultados con las autoridades y la industria para reducir su impacto”.

Kim Grauer, titular de investigaciones de la compañía de análisis de blockchain, explicó a WSJ que el año pasado se destacó “un enorme crecimiento” en las estafas “que imitan las oportunidades de inversión”. El modo en que sucedió fue porque se volvieron más sofisticadas y más grandes en volumen, y llegaron al público general, donde hay inversores crédulos. Y aunque el valor en dólares de las transacciones en bitcoin se ha mantenido sin cambios, las transacciones aumentaron un 13% en 2019 comparadas con 2017.

Según Chainanalysis, tres tendencias identifican al cripto delito actualmente, a partir de los datos de 2019 y su proyección para este año:

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/CKGAVDNEXNDUJC2P4VHI6CKAZQ.png)

1. El cripto delito se comienza a parecer al delito de guante blanco: “Cuando pensamos en delito de guante blanco, probablemente pensamos en un pequeño grupo de ejecutivos que abusan del poder de su posición o utilizan información privilegiada para enriquecerse. Créase o no, el cripto delito funciona del mismo modo en buena medida. Se trata de grupos criminales fuertemente unidos que defraudan a millones en esquemas piramidales descarados o hackers de élite que ingresan a los mercados de intercambio, hallamos que la mayoría de las criptomonedas obtenida mediante actividades criminales va a un segmento pequeño pero poderoso de delincuentes”.

2. El lavado de dinero es clave en estas operaciones: “Es el denominador común entre todas las formas de cripto delito, porque cada delincuente que gana criptomonedas ilegalmente en algún punto necesitará oscurecer los orígenes de sus tenencias para convertirlas en efectivo. Así que a nadie puede sorprender que existan servicios y redes de gran sofisticación diseñados para hacerlo”.

3. Las estafas son la amenaza mayor: “Los scammers se aprovechan de la posición singular que las criptomonedas tienen hoy ante el público: la mayoría de la gente ha escuchado hablar de ellas y muchos creen que tiene el potencial de ganar dinero velozmente. Pero muchas de estas personas, a la vez, desconocen la industria como para no poder detectar un engaño, lo cual los convierte en objetivos perfectos”.

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/VADJVKS7EVBEDGBJKIAZ2NCQKA.png)

PlusToken “tenía un sesgo futurista en los materiales que el grupo publicaba”, según WSJ, “pero funcionaba como un clásico esquema piramidal”. Las personas abrían cuentas en la plataforma e invertían an bitcoin, ethereum y otras criptomonedas; luego PlusToken supuestamente las movía en su beneficio, y les prometía grandes ganancias.

“Los presuntos criminales organizaron encuentros y conferencias. Presentaron a un hombre ruso, rubio, conocido solamente como Leo, como su director ejecutivo, y trataron de promoverlo como una celebridad. Seo dijo que le dijeron que había sido un desarrollador de inteligencia artificial en Google”, por ejemplo; un grupo de Facebook llamado PlusToken Alliance publicó una foto donde se veía a Leo con el príncipe Carlos en Londres, durante una recepción benéfica.

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/IA4GJET245AOTLQQRHP7M5YZPQ.png)

“El marketing agresivo dio resultado. Chainanalysis rastreó 180.000 bitcoins, 6,4 millones de ether y 110.000 tether que pasaron por las billeteras de PlusToken. Al calcular los precios en los distintos momentos en que los inversores depositaron los fondos, sumaban unos USD 2.000 millones. Parte de ese dinero parece haber sido pagado a los inversores tempranos, pero Chainanalysis dijo que buena parte fue transferido a billeteras que probablemente pertenecían a los propios operadores”.

Seo se encuentra entre los más de 200 inversores que comenzó una demanda en Seúl contra PlusToken. Otros en el grupo creen que en algún momento sus fondos reaparecerán.

Fuente: infobae.com, 11/02/20.

Más información:

Esquema Ponzi catalán

Ponzi, Madoff, Blaksley: Variaciones de la estafa piramidal

Eugenio Curatola: El Madoff argentino

R. Allen Stanford es condenado a 110 años de prisión

.

.