El plan de paz de Trump para Gaza

octubre 2, 2025

Por Adalberto Agozino.

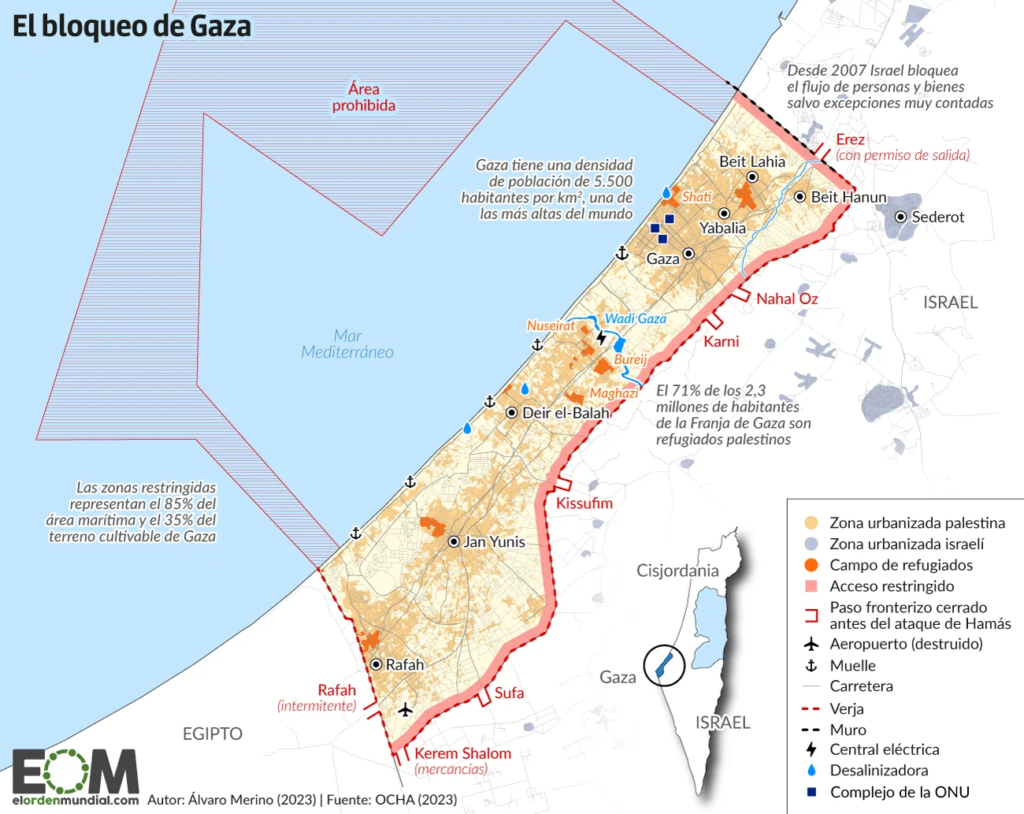

Donald Trump ha vuelto a situar a Medio Oriente en el centro del tablero internacional con la presentación de un plan de paz de veinte puntos para Gaza.

.

Este lunes 29/09/25 acompañado por Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca, el presidente estadounidense planteó una hoja de ruta que, de aceptarse, supondría el fin de la guerra que desde 2023 devasta la Franja y abriría paso a una etapa de transición bajo tutela internacional.

El plan, sin embargo, ha sido recibido con lecturas opuestas. Mientras Israel y gran parte del mundo árabe lo avalan, Hamás se encuentra ante un dilema existencial: aceptar un desarme que significaría su disolución política o rechazar la propuesta y exponerse a una ofensiva militar sin precedentes.

Un marco de veinte puntos

El proyecto contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes israelíes y de prisioneros palestinos, la retirada gradual del ejército israelí, la entrada masiva de ayuda humanitaria y la creación de una “Junta de Paz” encabezada por el propio Trump y en la que participaría Tony Blair, además de expertos internacionales y palestinos no vinculados a milicias.

El texto exige la desmilitarización total de Hamás y la destrucción de su infraestructura bélica. En paralelo, una Fuerza Internacional de Estabilización, integrada por países árabes y apoyada por EE. UU., asumiría la seguridad en el territorio y entrenaría a un nuevo cuerpo policial palestino.

Aunque el plan menciona la “posibilidad futura” de un Estado palestino, evita comprometer un calendario, dejando la cuestión en suspenso. Ese silencio es, para muchos, su mayor debilidad.

.

Los aspectos positivos del plan

El mayor logro de la iniciativa reside en su capacidad de generar un consenso regional inédito. Qatar, Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Turquía han mostrado su apoyo al plan, aislando políticamente a Hamás y empujándolo a negociar. También la Autoridad Palestina ha expresado disposición a participar en la reconstrucción, aunque con reservas.

En el terreno, la propuesta ofrece una perspectiva inmediata de alivio humanitario: el desbloqueo de la Franja, el envío masivo de medicinas, alimentos y agua, y el inicio de un plan de reconstrucción económica supervisado por la ONU. Para los más de 1,5 millones de gazatíes desplazados, agotados tras dos años de guerra, el plan representa la única esperanza de frenar la catástrofe.

Además, el acuerdo permitiría recuperar a los rehenes aún en poder de Hamás, un reclamo prioritario para la sociedad israelí.

Los aspectos negativos: protectorado y rendición

El plan también acumula críticas severas. Organizaciones palestinas y voces de la sociedad civil lo califican de “rendición impuesta” que excluye a los propios palestinos de decidir su futuro. El diseño de una Gaza administrada por una Junta de Paz liderada por Trump se interpreta como un modelo paternalista, o incluso neocolonial.

Otro punto controvertido es el desarme obligatorio de Hamás. Para el movimiento islamista, renunciar a sus armas equivale a disolverse. La Yihad Islámica Palestina ya ha rechazado de plano el plan, y sectores duros de Hamás advierten que aceptarlo sería suicida.

También en Israel hay divisiones. Netanyahu apoya el plan, pero enfrenta la oposición de sus socios de ultraderecha, que lo acusan de “fracaso diplomático”. Para ellos, el fin de la guerra limitaría sus aspiraciones de recuperar Gaza por la fuerza y pondría en riesgo la coalición de gobierno.

Por último, la ausencia de un horizonte claro para un Estado palestino mantiene abierta la herida histórica del conflicto.

.

Cómo interpretan el plan los actores involucrados

–Estados Unidos

Para Trump, el plan representa un triunfo personal y diplomático. El presidente lo calificó de “uno de los días más grandes de la civilización”, presentándose no solo como mediador, sino como garante y protagonista directo del proceso. Washington interpreta el acuerdo como un “punto de no retorno” en el que Hamás debe elegir entre desarmarse o desaparecer. La administración republicana subraya, además, que el plan podría consolidar los Acuerdos de Abraham de 2020 y extender la normalización entre Israel y el mundo árabe.

Para el presidente Donad Trump, en lo personal, lograr un alto alfuego duradero en Gaza lo acercaría a su objetivo de obtener el Premio Nobel de la Paz, equiparándose con su rival demócrata Barack Obama, y le dejaría las manos libres para su segundo obtetivo: imponer la paz entre Ucrania y Rusia.

–Israel

Netanyahu respalda públicamente el plan porque cumple con los objetivos militares: debilitar a Hamás, liberar a los rehenes y asegurar que Gaza no vuelva a ser una amenaza. Pero en el interior de su gobierno la propuesta provoca fisuras. Los socios de ultraderecha acusan al primer ministro de “claudicar” y advierten que aceptar el plan podría significar el final de la coalición. Netanyahu, pragmático, mantiene un doble discurso: apoya el texto ante la comunidad internacional, pero insinúa ante sus aliados que Israel mantendrá presencia militar en partes de Gaza, incluso si el plan avanza.

–Hamás

El grupo islamista percibe el plan como una “rendición impuesta”. Sus líderes rechazan de plano la exigencia de desarme y ven con recelo la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, que consideran una nueva forma de ocupación. Al mismo tiempo, Hamás afronta divisiones internas: mientras la facción política en Doha evalúa un sí condicionado, los mandos militares dentro de Gaza insisten en continuar la resistencia armada. Para la milicia, entregar de golpe a todos los rehenes supondría quedarse sin su última carta de negociación

–La Autoridad Palestina (ANP)

La dirigencia de Fatah en Cisjordania celebra los esfuerzos diplomáticos de Washington, pero denuncia que el plan legitima la exclusión de los palestinos de la toma de decisiones. Mahmoud Abbas ha mostrado disposición a participar en la reconstrucción de Gaza, aunque dirigentes de su círculo advierten que el esquema podría fracturar aún más la unidad nacional palestina.

–El club de los mediadores árabes (Qatar, Egipto, Turquía)

Estos países han desempeñado un papel esencial. Qatar y Egipto presionan a Hamás para aceptar la iniciativa, conscientes de que un rechazo podría desencadenar una ofensiva israelí devastadora. Turquía, tradicional aliada del grupo islamista, intenta suavizar las condiciones del plan, pero también se muestra pragmática: prefiere un acuerdo imperfecto antes que un Gaza arrasada. Para el bloque árabe, el plan supone la oportunidad de estabilizar la región y evitar un desbordamiento del conflicto.

–La Liga Árabe

La organización panárabe está dividida. Algunos Estados lo consideran un punto de partida positivo, mientras que otros lo tachan de “suicida” por las exigencias de desarme inmediato y la indefinición sobre la retirada israelí. El secretario adjunto Hosam Zaki alertó de que el texto contiene cláusulas “inaceptables” y que la falta de concreción deja a los palestinos en una situación vulnerable.

–Europa y la ONU

La Unión Europea ha recibido el plan con cautela, valorando la apertura humanitaria pero recordando que la solución debe incluir el derecho de autodeterminación palestino. Naciones Unidas lo interpreta como una oportunidad para abrir un corredor humanitario estable, aunque advierte de que la “Junta de Paz” no puede sustituir la voluntad soberana de los palestinos.

–La sociedad civil en Gaza

Los testimonios recogidos en medios internacionales revelan una postura ambivalente. Muchos gazatíes desconfían de Trump y de Israel, pero al mismo tiempo confiesan que apoyarían “cualquier plan que acabe con la guerra”. Exhaustos y devastados, priorizan el alto el fuego inmediato por encima de la arquitectura política que pueda surgir después.

Tres escenarios posibles

- Aceptación condicionada de Hamás

Hamás, bajo presión de Qatar, Egipto y Turquía, podría aceptar el plan con reservas, exigiendo garantías sobre la retirada total de Israel y revisiones en las cláusulas sobre desarme y gobernanza. Sería el escenario más estable a corto plazo, aunque con enormes dificultades de implementación y tensiones internas dentro del movimiento palestino.

- Rechazo y escalada militar

Si Hamás opta por rechazar la propuesta, Trump ya ha dado “luz verde” a Israel para intensificar la ofensiva. Este escenario conduciría a una guerra total en Gaza, con un saldo devastador en vidas humanas y el riesgo de una crisis regional mayor. Netanyahu, respaldado por Washington, podría buscar la destrucción definitiva de Hamás.

- Aceptación parcial y bloqueo político

Una tercera opción sería un sí ambiguo por parte de Hamás, que aceptase el alto el fuego y la liberación de rehenes, pero dilatase su desarme y su salida del poder. Esto permitiría un alivio inmediato de la situación humanitaria, pero mantendría un conflicto latente. El resultado sería una Gaza fragmentada, bajo control parcial de fuerzas internacionales, con una paz frágil y susceptible de romperse en cualquier momento.

Entre la esperanza y el abismo

El plan de Trump para Gaza no garantiza la paz, pero redefine los términos del conflicto. Por primera vez en dos décadas, la comunidad internacional y gran parte del mundo árabe se alinean en torno a una propuesta que podría acabar con la guerra. Pero esa misma unidad deja a Hamás en la encrucijada: aceptar una desmovilización que amenaza su existencia, o arrastrar a Gaza a un desenlace aún más sangriento.

El reloj corre. Trump ha dado apenas “tres o cuatro días” para una respuesta. En Oriente Próximo, como tantas veces, la paz depende de una delgada línea entre la diplomacia y la guerra.

Fuente: alternativepressagency.com, 02/10/25

Más información:

La guerra olvidada entre drusos y beduinos que sacude el sur de Siria

Sudán, la guerra olvidada

Los oscuros vínculos del Frente Polisario con el terrorismo

Tensiones en el Sahel

Siria, el conflicto sin fin

Erdogan construye una esfera de influencia en África

Alianza estratégica entre Marruecos y América Latina

.

.

La guerra olvidada entre drusos y beduinos que sacude el sur de Siria

julio 18, 2025

Por Adalberto Agozino.

La región de Sweida, en el sur de Siria, ha vuelto a convertirse en un escenario de guerra abierta. En apenas cinco días, más de 350 personas han muerto en los enfrentamientos entre milicias drusas y tribus beduinas sunitas, en un conflicto que mezcla tensiones religiosas, rivalidades territoriales y los intereses cruzados de potencias regionales. El nuevo gobierno sirio, liderado por el excomandante islamista Ahmad al-Sharaa, se ve atrapado en un fuego cruzado que amenaza con fracturar aún más a un país que apenas empieza a emerger del caos tras casi tres lustros de guerra civil.

.

Israel, que se adjudica el rol de protector de la minoría drusa —presente también en los Altos del Golán, ocupados por el Estado judío desde 1967—, ha intervenido directamente con bombardeos sobre Damasco. Mientras tanto, las tropas sirias se han replegado de Sweida por orden expresa de Estados Unidos, que lidera una mediación diplomática junto con Turquía y los países árabes.

Una chispa en un polvorín

El conflicto estalló el domingo pasado tras el secuestro de un verdulero druso en un control instalado por beduinos. Las represalias no tardaron en llegar. Grupos armados drusos respondieron con ataques y secuestros. Las fuerzas gubernamentales, desplegadas días después, fueron acusadas de tomar partido por los beduinos. El resultado fue devastador: según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), entre las víctimas hay al menos 55 civiles, 79 combatientes drusos, 189 militares y 18 milicianos beduinos. Algunas muertes se produjeron por ejecuciones sumarias cometidas por soldados del régimen, según denuncias recogidas por ONG locales.

“Nuestro pueblo está siendo exterminado”, clamó uno de los líderes espirituales drusos en un llamado desesperado al presidente de EE. UU., al primer ministro israelí y a la comunidad internacional. En Sweida, el horror se propagó rápidamente: vídeos de saqueos, casas quemadas y hombres drusos humillados se viralizaron por las redes, mientras decenas de cuerpos se acumulaban en las calles.

Israel como garante de los drusos

La respuesta israelí fue fulminante. En una operación quirúrgica, sus aviones atacaron el cuartel general del Ejército sirio en Damasco y otras instalaciones militares. El ministro de Defensa, Israel Katz, justificó los bombardeos como una medida de protección a los drusos y advirtió: “Las advertencias han terminado. Ahora vienen los golpes dolorosos”.

El mensaje fue claro. Netanyahu no está dispuesto a permitir la presencia de tropas hostiles cerca de los Altos del Golán, una meseta estratégica cuya soberanía Israel se atribuyó unilateralmente en 1981. La conexión con la comunidad drusa —presente tanto en Israel como en Siria y Líbano— añade una dimensión sentimental a la cuestión: “Israel no abandonará a los drusos en Siria”, reiteró Katz.

El Estado judío, que durante años ha mantenido una política ambigua de intervención limitada en Siria, parece haber dado un giro. Desde la caída del régimen de Bashar al-Asad en diciembre de 2024, Israel ha intensificado su ofensiva aérea contra posiciones del nuevo gobierno sirio, al que considera un régimen islamista radical. El hecho de que Al-Sharaa, presidente interino, haya sido miembro de Al Qaeda y combatiente del grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) alimenta esa narrativa.

.

Minorías en jaque

En el centro del conflicto están los drusos, una minoría religiosa surgida del islam chií en el siglo XI, cuya doctrina incorpora elementos del neoplatonismo y el gnosticismo. Practican la monogamia, creen en la reencarnación y no aceptan conversiones. Viven repartidos en Siria, Líbano, Israel y Jordania, y se organizan en torno a jeques y estructuras comunitarias cerradas.

En Siria, donde viven la mitad de los drusos que existen en el mundo, representan cerca del 3% de la población y se concentran principalmente en la provincia de Sweida. Durante el régimen de los Asad gozaron de cierta protección institucional, pero tras la caída del dictador, su posición se ha vuelto extremadamente precaria. El nuevo gobierno prometió respeto a las minorías, pero solo uno de sus 23 ministros es druso. Las comunidades locales denuncian exclusión, violencia sectaria y marginación.

Los beduinos, en cambio, son en su mayoría sunitas, con una larga tradición nómada en las regiones desérticas del sur. Durante la guerra civil siria se alinearon con los grupos rebeldes que combatieron al régimen. En el nuevo escenario post-Asad, han estrechado vínculos con el gobierno interino, lo que los ha convertido en aliados incómodos para la población drusa.

Un acuerdo inestable

Tras la presión internacional, el presidente Al-Sharaa anunció la retirada del Ejército de Sweida y transfirió el control de la seguridad a las “facciones locales y jeques sabios” drusos. En un discurso televisado, justificó la decisión como una medida para evitar una guerra con Israel: “Teníamos dos opciones: guerra abierta a costa de nuestro pueblo, o dar una oportunidad a la razón”.

Estados Unidos celebró el acuerdo. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que se habían alcanzado “pasos específicos para restaurar la calma”. Turquía y países árabes participaron en la mediación, aunque aún se desconocen los términos exactos del pacto.

¿Y ahora qué?

El alto el fuego es frágil. Las tensiones siguen vivas en el terreno y los desplazamientos masivos han comenzado. Israel ha levantado un muro adicional en Majdal Shams, en los Altos del Golán, para evitar nuevos cruces de población drusa desde Siria. Durante la noche del miércoles, decenas de familias atravesaban llorando la frontera para reencontrarse tras años de separación forzada por la guerra.

Israel utiliza la protección de los drusos como estrategia para frenar la influencia de grupos islamistas cerca de sus fronteras y reafirmar su control sobre el Golán.

El presidente sirio interino enfrenta un escenario complejo: reconstruir el país, reconciliar facciones armadas, garantizar la seguridad y evitar que Israel consolide un corredor militar en el sur. Pero la confianza de las minorías en su liderazgo es escasa. La reciente masacre en Latakia contra la secta alauita, las tensiones con los kurdos en el noreste y el escaso pluralismo del nuevo gobierno no ayudan a reducir el escepticismo.

La ONU ha convocado una reunión urgente del Consejo de Seguridad para abordar la crisis. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con inquietud cómo Siria, una vez más, se asoma al abismo.

Fuente: alternativepressagency.com, 17/07/25

Más información:

Sudán, la guerra olvidada

Los oscuros vínculos del Frente Polisario con el terrorismo

Tensiones en el Sahel

Siria, el conflicto sin fin

Erdogan construye una esfera de influencia en África

Alianza estratégica entre Marruecos y América Latina

.

.

Bolivia: elecciones en medio de la creciente violencia y el colapso institucional

junio 12, 2025

Por Adalberto Agozino.

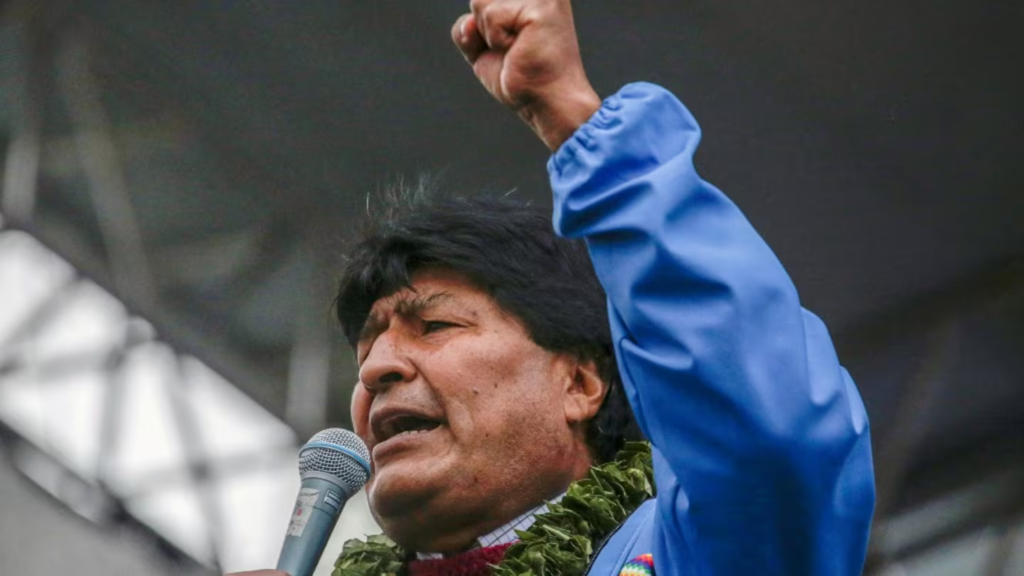

En Bolivia la pugna entre Arce y Morales no es sólo un conflicto de liderazgos, sino que se ha convertido en una disputa por el control de los pocos recursos que aún conserva el Estado.

.

Bolivia se aproxima a las elecciones generales del 17 de agosto bajo un clima político cada vez más inflamable. La campaña electoral ha sido eclipsada por una escalada de violencia, choques armados entre manifestantes y fuerzas del orden, bloqueos de rutas y una crisis institucional que ha dejado al país sin garantías claras sobre la transparencia del proceso. En este contexto, las disputas internas dentro del oficialismo y el descrédito del sistema judicial debilitan la posibilidad de unas elecciones legítimas y pacíficas.

La fractura entre Evo Morales y el presidente Luis Arce, ambos referentes del Movimiento al Socialismo (MAS), ha arrastrado al partido oficialista a una división sin retorno. Morales, inhabilitado constitucionalmente para presentarse por cuarta vez, ha sido proclamado “único candidato” por sus bases más radicales, que lo respaldan incluso frente a una orden de captura por un caso de trata de personas. Desde su bastión en el trópico de Cochabamba, Morales impulsa bloqueos que paralizan parte del país y generan un clima de rebelión creciente.

.

Las consecuencias de esta movilización son graves: en menos de una semana murieron cuatro policías en enfrentamientos con seguidores del exmandatario. En Llallagua y Oruro, las patrullas policiales fueron blanco de disparos, sus vehículos incendiados y sus agentes tomados como rehenes. En paralelo, el desabastecimiento de combustible y alimentos, producto de los cortes de rutas, agudiza la crisis económica y genera un ambiente de desesperanza entre los ciudadanos.

.

Por su parte, el gobierno de Arce respondió con una ofensiva conjunta de policías y militares, autorizando operativos para liberar las rutas bloqueadas. Pero la violencia no cede, y las declaraciones de ambos bandos no hacen más que echar leña al fuego. Mientras el presidente, que se niega a renunciar, promete “mano dura” para defender el orden constitucional, Morales asegura que el pueblo se subleva ante la “judicialización de la política” y denuncia persecución.

Este enfrentamiento va mucho más allá de la competencia por el liderazgo del MAS. Se trata de una disputa por el control del aparato estatal en un país con reservas internacionales en caída, inflación en alza y un sistema judicial sumido en el descrédito. La suspensión indefinida de las elecciones judiciales, la prórroga de magistrados por decreto y la supresión de las primarias presidenciales han vaciado de contenido al proceso democrático.

En las regiones rurales, donde la autoridad del Estado es débil, los sindicatos cocaleros afines a Morales imponen su ley. En las ciudades, la clase media observa con creciente hartazgo cómo se disuelve el orden institucional. La violencia en La Paz, donde manifestantes intentaron tomar por la fuerza la plaza Murillo, sede del gobierno, o los disturbios en Cochabamba, donde se enfrentaron con gases y petardos, son apenas síntomas de una polarización que amenaza con salirse de control.

.

La oposición, agrupada en un “bloque unido” de centroderecha, intenta capitalizar el caos sin lograr aún un liderazgo claro. Mientras tanto, sectores civiles, empresariales y académicos reclaman una salida institucional que garantice elecciones limpias y pacíficas. Pero el reloj avanza, y con él la posibilidad de que la violencia termine por impedir un proceso electoral normal.

La violencia preelectoral no es un fenómeno nuevo en Bolivia, pero adquiere una dimensión inquietante cuando se combina con un panorama económico cada vez más precario. La inflación, aunque oficialmente contenida en cifras moderadas —un 2,1 % interanual, según el INE—, convive con una escasez creciente de productos importados, un mercado negro del dólar en expansión y un déficit fiscal estructural que el Gobierno apenas logra disimular con discursos de soberanía económica.

Bolivia, marcada por las heridas aún abiertas de 2019, cuando la salida forzada de Evo Morales derivó en una transición turbulenta, corre el riesgo de repetir una historia de colapsos. Si no se restablecen las condiciones mínimas de legalidad y convivencia democrática, el país podría enfrentarse a un nuevo ciclo de ingobernabilidad.

Las elecciones de agosto ya no solo decidirán quién ocupará la presidencia: podrían definir si Bolivia mantiene en pie su frágil democracia o se precipita en una crisis irreversible.

Fuente: alternativepressagency.com, 12/06/25

Más información:

El Tren de Aragua, la megabanda criminal venezolana que pone en jaque a Sudamérica

Sudán, la guerra olvidada

Los oscuros vínculos del Frente Polisario con el terrorismo

Tensiones en el Sahel

Siria, el conflicto sin fin

Erdogan construye una esfera de influencia en África

Alianza estratégica entre Marruecos y América Latina

.

.

Sudán, la guerra olvidada

abril 15, 2025

Por Adalberto Agozino.

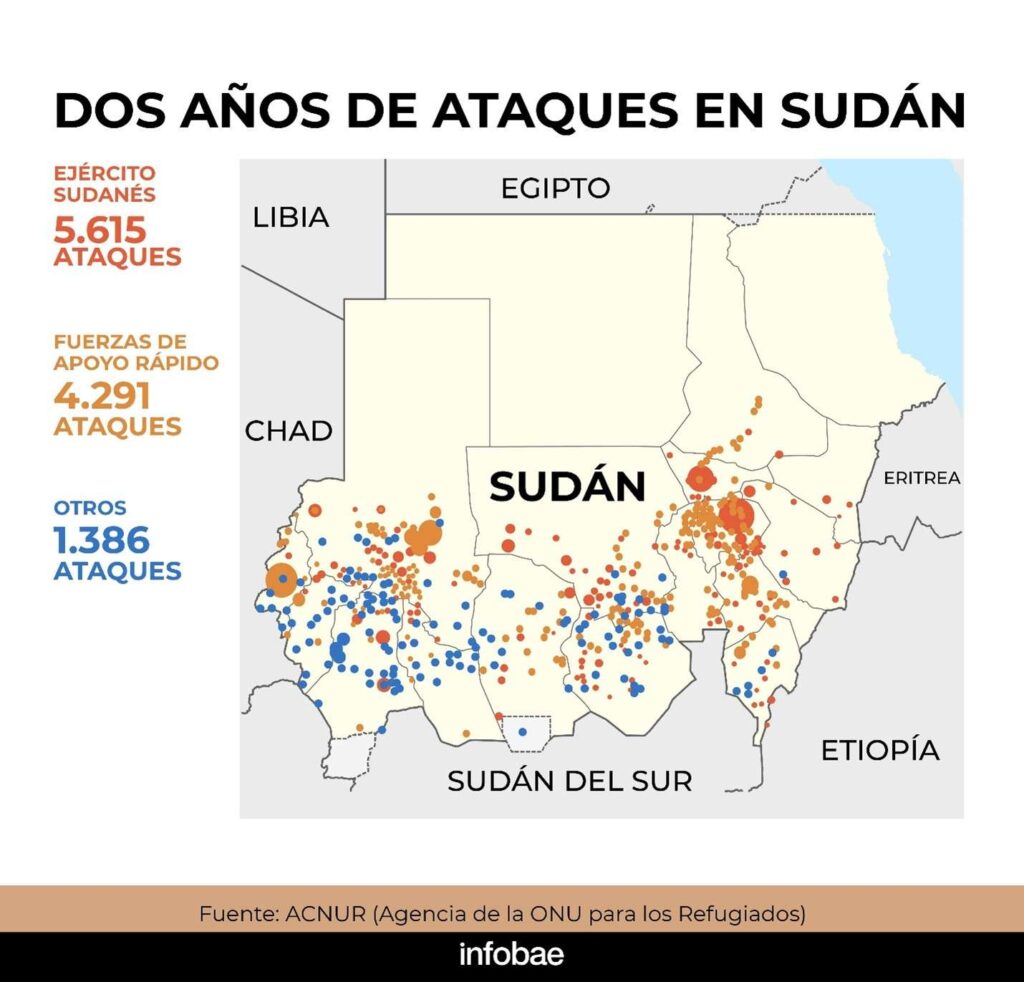

Una cruenta guerra civil azota a la nación sudanesa desde hace dos años con su secuela de víctimas civiles, trece millones de desplazados, violaciones a los derechos humanos y atroces hambrunas ante la criminal indiferencia de las principales naciones. Mientras el mundo clama por los niños palestinos muertos y heridos nadie menciona a los niños sudaneses que mueren de hambre o son reclutados como soldados.

.

La República de Sudán es uno de los cincuenta y cuatro estados que forman el continente africano. Su capital es Jartum y la ciudad más poblada es Omdurmán.

Está situado al noreste de África y comparte frontera con Egipto al norte, con el mar Rojo al noreste, con Eritrea y Etiopía al este, con Sudán del Sur al sur, con la República Centroafricana al suroeste, con Chad al oeste y con Libia al noroeste.

La población de Sudán es una combinación de africanos originarios con lengua madre nilo-sahariana y descendientes de emigrantes de la península arábiga. Debido a un proceso de arabización, común al resto del mundo musulmán, hoy en día la cultura islámica predomina en Sudán.

El país tiene una larga historia, que se remonta a la Edad Antigua, cuando se entrecruza profundamente con el pasado de Egipto, y con el periodo de dominación colonial europea hasta obtener su independencia el 1° de enero de 1956. Sudán sufrió diecisiete años de conflicto armado durante la Primera Guerra Civil Sudanesa (1955-1972), seguidos de conflictos étnicos, religiosos y económicos entre la población del norte árabe-musulmana y la población del sur animista, nilótica-cristiana y negra que desembocaron en la Segunda Guerra Civil (1983-2005).

Debido al continuo desequilibrio político y militar, se llevó a cabo un golpe de Estado en el año 1989 encabezado por el entonces brigadier Omar Hassan Ahmad al-Bashir, quien terminó autoproclamándose, en 1993, presidente de Sudán. La segunda guerra civil terminó tras la firma, en 2005, del Acuerdo General de Paz que supuso la redacción de una nueva constitución y le dio autonomía a lo que en aquel momento era la región sur del país. En un referéndum llevado a cabo en enero de 2011, dicha región obtuvo los votos necesarios para independizarse, hecho que concretó el 9 de julio de 2011. El nuevo Estado secesionista adoptó la denominación de República de Sudán del Sur.

Desde hace dos años este sufrido Estado africano vive una cruenta guerra civil, en la cual el país más grande de África ha quedado reducido a un campo de batalla sin reglas, sin rumbo y sin testigos. Mientras los combates entre el ejército del general Abdel Fattah al-Burhan y las milicias paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo —alias Hemedti— continúan desangrando al país, la comunidad internacional observa en silencio. El precio lo pagan, como siempre, los civiles: más de 13 millones de desplazados, 30 millones en necesidad urgente de ayuda humanitaria y regiones enteras sumidas en la hambruna y el colapso sanitario.

.

Un conflicto entre generales

El conflicto sudanés no tiene matices. Dos hombres luchan por el poder absoluto en un país donde la democracia fue apenas un espejismo tras la caída de Omar al-Bashir en 2019. Lo que comenzó como una alianza militar contra el autoritarismo terminó devorándose a sí misma tras el golpe de Estado de 2021. Desde entonces, Al-Burhan y Hemedti han convertido Sudán en un tablero de guerra. Las armas sustituyeron al diálogo. Las balas, a las urnas. Y la esperanza, al miedo.

Las FAR, que nacieron como una amalgama de milicias irregulares en la región de Darfur, se consolidaron bajo el mando de Hemedti como una maquinaria autónoma y brutal, con acceso a minas de oro, rutas de contrabando y aliados externos. El ejército regular, en cambio, apuesta por una imagen institucional y el control del espacio aéreo, mientras mantiene el apoyo de países como Egipto y, recientemente, Irán.

En medio de esta pugna, el Estado sudanés se ha disuelto. Ya no existe un Gobierno funcional. No hay justicia, ni servicios, ni seguridad. Solo hay guerra, hambre y muerte.

Un país dividido

Hoy, el norte y el este del país están en manos del ejército. El oeste y el sur, especialmente la región de Darfur, están bajo dominio de las FAR. La capital, Jartum, ha sido escenario de batallas encarnizadas y, tras ser recuperada por las fuerzas de Al-Burhan, ahora es símbolo de un gobierno militar que intenta reorganizarse.

Pero la guerra está lejos de terminar. La región de Darfur se ha convertido en el nuevo epicentro de los combates. Las FAR han intensificado su ofensiva y, según datos de Naciones Unidas, solo en la última semana más de 400 personas murieron en ataques a campos de desplazados como el de Zamzam, en Darfur Norte. La estrategia es clara: consolidar un gobierno paralelo en el oeste del país, controlando cuatro de las cinco capitales de Darfur. Si El Fasher, la última ciudad en disputa, cae, Sudán quedará definitivamente partido en dos.

.

Mujeres y niños, las víctimas invisibles

El 88% de los desplazados son mujeres y niños, según ACNUR. Son los rostros más invisibles de esta tragedia. Expuestas a la violencia sexual sistemática —documentada por Amnistía Internacional como crimen de lesa humanidad—, a la desnutrición y a la falta total de asistencia médica, muchas de ellas vagan sin rumbo entre fronteras o sobreviven en campos improvisados donde ya no llegan ni medicamentos ni alimentos.

La red sanitaria del país ha colapsado. Más del 70% de los hospitales no funciona. Los centros médicos son tomados por los combatientes. Médicos sin Fronteras ha denunciado el secuestro de personal sanitario por parte de las FAR para atender a sus heridos. Brotes de cólera, sarampión y difteria se extienden sin control. El sistema está tan destruido que muchas operaciones de urgencia ya no se realizan, y enfermedades tratables se convierten en sentencias de muerte.

.

Indiferencia global

Pese a la magnitud de la crisis, la respuesta internacional ha sido tibia, cuando no inexistente. A dos años del inicio del conflicto, solo el 6,6% de los fondos humanitarios solicitados por Naciones Unidas ha sido cubierto. La ONU no ha conseguido aprobar un embargo de armas integral, pese a las evidencias de crímenes de guerra en ambos bandos. Las principales potencias han evacuado a su personal diplomático y cerrado embajadas, mientras los países vecinos —Egipto, Chad, Sudán del Sur— reciben a millones de refugiados con infraestructuras al límite.

“El mundo ha decidido mirar hacia otro lado”, denuncia Erika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional. “Vergüenza para los perpetradores, pero también para los gobiernos que permiten que esta barbarie continúe”.

España, por ejemplo, ha destinado apenas 1,5 millones de euros este año a la ayuda humanitaria en Sudán. Una cifra simbólica frente a una catástrofe humanitaria que, según la propia AECID, se ha triplicado en gravedad en los últimos doce meses.

La paz imposible

Ni Al-Burhan ni Hemedti han mostrado voluntad alguna de negociar. Las iniciativas impulsadas por Arabia Saudita, Egipto, la Unión Africana o la ONU han fracasado estrepitosamente. Las treguas duran horas, y cada nuevo intento de diálogo es desmentido a cañonazos.

La reciente conferencia organizada en Londres por la Unión Europea, Francia, Alemania y Reino Unido ni siquiera invitó a las partes en conflicto. El gesto, simbólico, refleja el grado de aislamiento en que han caído los beligerantes… y también el agotamiento de la diplomacia.

Entretanto, las FAR amenazan con lanzar una ofensiva desde Darfur hacia el norte. Atacan infraestructuras clave, como presas y aeropuertos, con drones de dudoso origen. El ejército responde con ataques aéreos masivos. Y el país se desangra.

La revolución traicionada

En 2019, Sudán fue símbolo de esperanza. Una revolución popular, liderada por jóvenes, mujeres y profesionales, tumbó a un dictador que llevaba tres décadas en el poder. Pero la transición democrática naufragó en apenas dos años, arrastrada por los mismos militares que prometieron protegerla. Hoy, aquellos manifestantes están muertos, exiliados o silenciados.

Sudán, cuna de civilizaciones antiguas, vuelve a ser rehén de sus guerras contemporáneas. Una tierra rota por la ambición de sus líderes y la indiferencia del mundo. Una típica tragedia africana sin titulares, pero con millones de víctimas.

Fuente: alternativepressagency.com, 15/04/25

Más información:

Los oscuros vínculos del Frente Polisario con el terrorismo

Tensiones en el Sahel

Siria, el conflicto sin fin

Erdogan construye una esfera de influencia en África

Alianza estratégica entre Marruecos y América Latina

.

.

Los oscuros vínculos del Frente Polisario con el terrorismo

abril 15, 2025

Por Adalberto Agozino.

Un informe exclusivo de The Washington Post revela que cientos de mercenarios del autodenominado Ejército Popular Saharaui, brazo armado de los separatistas del Frente Polisario, entrenados por Irán, fueron capturados por el gobierno provisional sirio, después de haber combatido en las filas del exdictador Bashar al-Assad, durante la cruenta guerra civil de Siria.

.

La caída del régimen sirio de Bashar al-Assad ha desvelado una de las redes más opacas de la geopolítica regional: la colaboración entre la República Islámica de Irán y el Frente Polisario, grupo separatista saharaui con base en los campamentos de Tinduf (Argelia). Fuentes diplomáticas y de inteligencia revelan que este vínculo va más allá del apoyo político y diplomático, incluyendo entrenamiento militar, tráfico de armas y lazos con redes yihadistas en el Sahel.

Según un informe publicado por The Washington Post, las nuevas autoridades sirias han detenido a centenares de combatientes del Polisario en Alepo y otras regiones del país. Estos milicianos, afirman fuentes occidentales, fueron enviados a Siria por Irán y Argelia, con pasaportes argelinos, y recibieron instrucción en técnicas de combate urbano y uso de drones, en colaboración con asesores militares iraníes.

La información ha sido confirmada por el Frente de Salvación Nacional de Siria, cuyos portavoces señalan que al menos 200 militantes del Polisario fueron desplegados en zonas sensibles como Daraa y Sweida, en bases militares controladas por Teherán. En paralelo, documentos obtenidos en antiguos centros de inteligencia sirios revelan la existencia de entrenamientos conjuntos entre el Polisario y la Guardia Revolucionaria iraní, una fuerza clave en la estrategia militar exterior de Irán.

Respecto a Siria, las relaciones entre la dinastía Al-Assad y el Polisario se remontan a 1978. Desde entonces, Damasco ha brindado apoyo diplomático y logístico a la milicia saharaui. Siria, bajo la dictadura de Bashard al-Assad, era además uno de las pocos estados en el mundo que reconocía a la inexistente República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Los vínculos con Teherán

Marruecos ya había roto relaciones con Irán en 2018, tras denunciar que la milicia libanesa Hezbollah, aliada de Teherán, estaba entrenando a combatientes saharauis en los campamentos de Tinduf. El ministro de Exteriores, Nasser Burita, aseguró contar con “pruebas concluyentes” de que diplomáticos iraníes en Argel actuaban como intermediarios entre Hezbollah y el Polisario, facilitando envíos de armas —incluidos misiles SAM-9 y Strela-3— y cursos de táctica de guerra.

La conexión entre el régimen iraní y la causa saharaui no es nueva, pero sí ha adquirido una dimensión más peligrosa en el contexto actual de tensiones en el norte de África. El rearme del Polisario, sus ataques esporádicos contra posiciones marroquíes en el Sáhara y su papel en zonas de conflicto internacional, han desdibujado las fronteras entre insurgencia local y terrorismo internacional.

Del separatismo al yihadismo

El Frente Polisario asesino a 289 ciudadanos españoles durante las décadas de los años 70 y 80. Los pescadores españoles que faenaban en la zona de El Aaiún o los trabajadores que picaban piedras en las minas de fosfato de Fosbucraá fueron aniquilados en masa. Barcos con toda la tripulación pasada a machete, secuestros, torturas físicas y psicológicas o fusilamientos con ráfagas de ametralladora eran algunas de las desastrosas “postales” que dejaron los terroristas separatistas que nunca fueron debidamente investigadas ni sancionadas, según afirma la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE).

Su autodenominado Ejército Popular Saharaui no duda en reclutar y entrenar niños soldados entre la población de los campamentos de Tinduf, tal como pudo comprobar con sus propios ojos, el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, señor Staffan de Mistura.

Uno de los casos más paradigmáticos, registrados recientemente, es el de Adnan Abu Walid al-Sahraoui, antiguo miembro del Polisario y fundador del grupo Estado Islámico en el Gran Sáhara. Desde 2015, al-Sahraoui lideró ataques en Mali, Burkina Faso y Níger, incluidos atentados contra tropas francesas, nigerinas y estadounidenses. Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por su captura antes de su muerte en 2021.

Fuentes marroquíes y europeas han advertido que los campamentos de Tinduf se han convertido en un “caldo de cultivo” para la radicalización. El propio Mohamed Lamin Buhali, exministro de Defensa de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), admitió en una entrevista al diario ABC la presencia de al menos 25 saharauis en las filas de Al Qaeda y otros grupos salafistas en el Sahel.

Un informe del Instituto Flamenco para la Paz, una prestigiosa institución financiada por la Unión Europea, vincula además al Polisario con el tráfico de armas procedentes del colapso del régimen de Muhammad Gadafi en Libia. Fusiles, lanzacohetes y otros pertrechos fueron redistribuidos por miembros del grupo saharaui, algunos de los cuales combatieron como mercenarios en la guerra civil libia.

.

El Congreso de EE UU considera designar al Polisario como grupo terrorista

La escalada de denuncias ha llevado a sectores del Congreso estadounidense a considerar la clasificación oficial del Frente Polisario como organización terrorista extranjera. Joe Wilson, congresista republicano y miembro del Comité de Relaciones Exteriores, ha promovido un proyecto de ley que respalda exclusivamente el plan de autonomía marroquí y denuncia la “conexión directa” del Polisario con Irán y grupos radicales.

“El verdadero camino hacia la paz en la región pasa por una autonomía real bajo soberanía marroquí”, declaró Wilson tras reunirse con el ministro marroquí Nasser Bourita. Según el congresista, el Polisario “amenaza la seguridad del norte de África y de aliados estratégicos como España y Francia”.

España y Europa en alerta

El Ministerio de Defensa español ha advertido en varias ocasiones sobre el riesgo de atentados y secuestros en la región de Tinduf y otras zonas del Sahel. En 2011, tres cooperantes europeos —la madrileña Ainhoa Fernández Rincón, el mallorquín Eric Gonyalons y la italiana Rossella Urru— fueron secuestrados en Rabuni, sede administrativa del Polisario en Argelia, por elementos del grupo en colaboración con Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Fueron liberados tras el pago de un rescate que no fue oficialmente cuantificado.

Un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ya había advertido en 2008 sobre el desvío sistemático de ayuda humanitaria en Tinduf, en colaboración entre altos cargos del Polisario y autoridades argelinas, lo que refleja la economía paralela en que se sustenta parte de la estructura saharaui.

Mauritania sufre la presión separatista

Mauritania, vecina de la zona en conflicto, ha recibido también presiones directas por parte del Polisario. El 23 de noviembre de 2023 se presentó en Nuakchot, una delegación del Frente Polisario encabezada por Mohamed Salem Ould Salek entregó al presidente Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani una carta del secretario general del Polisario, Brahim Ghali, en la que advertía que la estabilidad regional dependía del “respeto a las fronteras”. Fuentes diplomáticas interpretan esta misiva como una amenaza velada en caso de que Nuakchot refuerce sus lazos con Rabat.

.

¿Hacia una redefinición internacional del Polisario?

El Frente Polisario ha evolucionado, según múltiples informes, desde un movimiento de liberación nacional hacia un grupo terrorista internacional con ramificaciones en el crimen organizado, el yihadismo y las alianzas geopolíticas más controvertidas del mundo árabe. Sus vínculos con Irán, Hezbollah y grupos salafistas en el Sahel ponen en cuestión su legitimidad como representante de la minoría saharaui retenida en Tinduf.

La comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y Naciones Unidas, enfrenta ahora el desafío de revisar su postura ante un grupo terrorista que, bajo el amparo de una falsa causa identitaria, participa activamente en redes de desestabilización regional. En este escenario, ignorar la evidencia ya no es una opción.

Fuente: alternativepressagency.com, 14/04/25

Más información:

Tensiones en el Sahel

Siria, el conflicto sin fin

Erdogan construye una esfera de influencia en África

Alianza estratégica entre Marruecos y América Latina

.

.

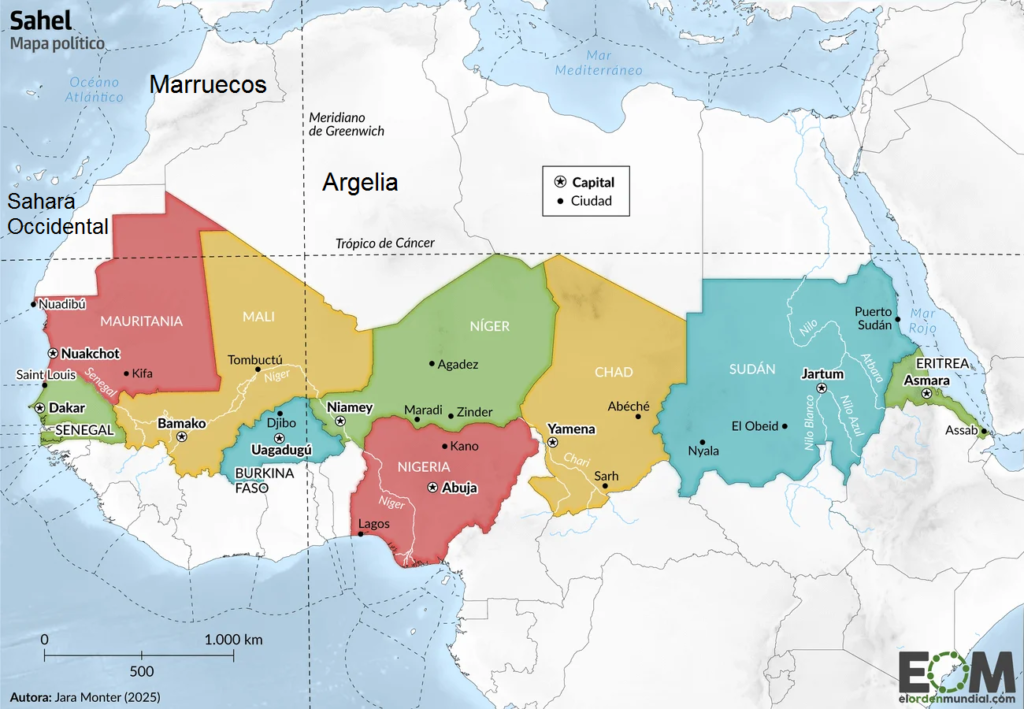

Tensiones en el Sahel

abril 10, 2025

Por Adalberto Agozino.

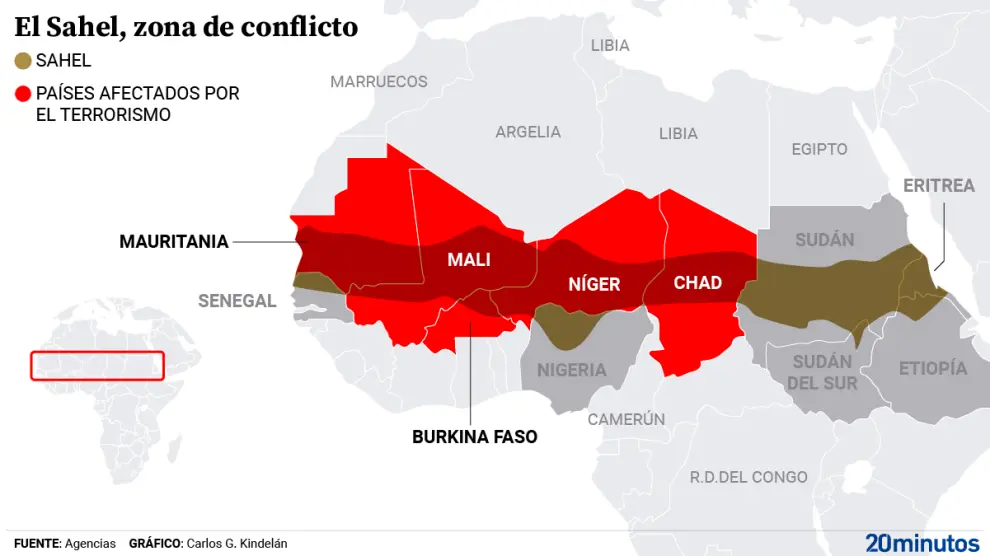

La influencia de Argelia sobre la estratégica región del Sahel se ve desafiada por la Alianza de Estados del Sahel que amenaza consolidar un nuevo espacio de poder basado en su alianza con el Reino de Marruecos y con Rusia.

.

La estabilidad de la estratégica región del Sahel vuelve a tambalearse. A medida que se consolida la Alianza de Estados del Sahel —una coalición militar, formada en septiembre de 2024, e integrada por Mali, Burkina Faso y Níger—, Argelia observa con creciente preocupación el auge de una estructura que desafía su histórica influencia regional y que se alinea progresivamente con otros actores como son Rabat y Moscú.

Las tensiones entre Argel y sus vecinos del sur no son nuevas, pero sí lo es la velocidad con la que estos tres países han buscado romper con los marcos tradicionales de cooperación regional, especialmente con organismos como la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental), en los que Argelia mantenía una interlocución indirecta. El reciente fortalecimiento de esta alianza militar, acompañado de un discurso soberanista y antioccidental, plantea nuevos interrogantes sobre el futuro geopolítico de la región.

.

Un liderazgo cuestionado

Argelia ha desempeñado históricamente un papel clave en los equilibrios del norte de África y el Sahel, apostando por una diplomacia de no injerencia y mediación. La aparición de un bloque cohesionado, con vocación de autonomía militar y respaldo externo, supone un desafío directo a esa postura.

Las autoridades argelinas temen que la alianza del Sahel se convierta en un instrumento de presión regional que limite su margen de maniobra, y sobre todo, que abra la puerta a una creciente presencia militar extranjera, especialmente de Rusia, actor con el que Argel mantiene una compleja relación estratégica y que es su principal proveedor de armamentos.

“Para Argelia, lo que está en juego es su papel como potencia estabilizadora en el continente”, señala un experto en política africana del Instituto Elcano. “Pero los nuevos equilibrios regionales obligan a redefinir prioridades y alianzas”.

La estrategia del Sahel

Desde los golpes de Estado que sacudieron a Mali, Burkina Faso y Níger, sus juntas militares han promovido un discurso de ruptura con el modelo poscolonial impuesto por Occidente. La creación de una alianza militar conjunta responde tanto a razones de seguridad —frente a la amenaza yihadista— como a una narrativa política de soberanía.

La alianza ha dado pasos firmes hacia la integración: ejercicios militares conjuntos, retirada de acuerdos de defensa con Francia y acercamiento explícito a Moscú. Esta nueva arquitectura regional sitúa a la coalición como un bloque alternativo que desafía la hegemonía diplomática tradicional de Argel.

Especialmente, desde que los miembros del Ejército de Malí han comenzado a recibir entrenamiento militar por parte de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos. El Reino magrebí es el tradicional rival geopolítico de Argel en el Norte de África, desde la Guerra de las Arenas de 1963.

Argelia cerró su frontera terrestre en 1994, suspendió unilateralmente sus suministros de gas a través de la gasoducto Magreb – Europa en octubre de 2021 y cerró su espacio aéreo a los aviones marroquíes en septiembre de 2021 tras la ruptura de las relaciones diplomáticas. Desde entonces, los medios de comunicación estatales argelinos han intensificado su retórica antimarroquí, difundiendo a menudo información errónea y hostil.

.

El papel de Moscú

En este tablero en transformación, Rusia gana protagonismo. Con vínculos históricos con Argelia, el Kremlin ha reforzado su presencia en África a través de acuerdos militares, venta de armas y la actuación —más o menos oficial— de compañías de servicios militares como el grupo Wagner, recientemente rebautizado con el curioso nombre de “África Corps”.

Para los países del Sahel, el respaldo ruso ofrece una vía de apoyo militar sin las condiciones políticas que suelen imponer los países occidentales. Para Moscú, se trata de ampliar su radio de influencia en un continente donde los recursos naturales y las alianzas estratégicas cotizan al alza.

Sin embargo, este giro hacia Moscú también podría generar fricciones con Argelia. Aunque ambos países han mantenido una relación sólida, el desequilibrio que provocaría un apoyo ruso excesivo a la Alianza del Sahel podría tensar sus vínculos históricos.

¿Una nueva guerra fría regional?

El avance de este bloque militar, en un contexto de debilitamiento de las estructuras multilaterales africanas, plantea dudas sobre la posibilidad de una escalada de tensiones regionales. Si bien una confrontación directa entre Argelia y la Alianza del Sahel parece improbable en el corto plazo, los desacuerdos podrían derivar en conflictos diplomáticos, o incluso, en una competencia armamentística con respaldo externo.

En paralelo, la Unión Africana observa con inquietud la deriva de una región clave en términos de seguridad y recursos. Mientras tanto, Argelia se enfrenta al dilema de mantener su tradicional política exterior de autonomía o redefinir su papel en un continente donde los equilibrios de poder ya no son los de antaño.

El principal perjudicada por este clima de tensiones en el Sahel, es Argel, porque a sus conflictos con Marruecos por el Sáhara, ahora suma un clima prebélico con sus vecinos del Sur y un serio diferendo con su principal aliado internacional: Rusia.

En esta forma, el conflicto abierto en el Sahel no hace más que aumentar el aislamiento internacional de Argelia.

Fuente: alternativepressagency.com, 09/04/25

Más información:

Siria, el conflicto sin fin

Lula da Silva ante el dilema de su reelección

Erdogan construye una esfera de influencia en África

Alianza estratégica entre Marruecos y América Latina

¿Qué está pasando en las izquierdas iberoamericanas?

La Caída del Muro de Berlín y su impacto en América Latina

.

.

¿Un humorista político al poder en el Perú?

marzo 20, 2025

Por Adalberto Agozino.

Por décadas, Carlos Álvarez ha sido un referente del humor político en el Perú, utilizando la parodia como un medio de crítica social. Sin embargo, hoy su nombre resuena en el escenario político de manera diferente: como un potencial candidato presidencial para las elecciones de 2026

.

En el mundo están de moda los outsiders de la política como presidentes. Desde Donald Trump, pasando por Volodimir Zelensky hasta llegar a Javier Milei sobran los ejemplos de figuras externas a la política que se convierten de un día a otro en presidentes de sus países.

Ante el descredito y la corrupción de los políticos convencionales cada vez más los electorales de muchos países ponen sus ojos, y sus esperanzas, en figurar nuevas con un alto nivel de popularidad que invocan soluciones innovadoras y algo radicales para solucionar los problemas que lastran a sus sociedades desde hace décadas.

Precisamente es la distancia de estos líder con la cultura y los procedimientos de la dirigencia convencional lo que los convierte en una opción atractiva para el electorado que busca un cambio real de las reglas de juego político.

Perú, con su convulsionada vida institucional no podía escapar a esta tendencia. Un célebre cómico popular Carlos Álvarez amenaza con dar la sorpresa en las elecciones presidenciales de 2026. Su afiliación, el 12 de julio de 2024 (fecha límite para que los ciudadanos interesados en ser candidatos en los próximos comicios generales se afiliaran a un partido), al partido “País para Todos” ha marcado el inicio de una posible carrera política, desatando un intenso debate sobre sus verdaderas intenciones y posibilidades de triunfo.

El partido País para Todos fue fundado por el alcalde de la provincia de Huaraz (2011 – 2014), Vladimir Meza. Esta agrupación obtuvo su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 2 de agosto de 2024, convirtiéndose en el partido número 34 habilitado para participar en las Elecciones Generales de 2026, actualmente cuenta con 70 comités provinciales en 23 departamentos del Perú.

Un Candidato Outsider

A sus 61 años, el comediante ha decidido incursionar en la política con la premisa de que “antes que humorista, soy ciudadano“. En reiteradas ocasiones ha manifestado su preocupación por la inseguridad ciudadana y la crisis política del país. Sus críticas a los líderes tradicionales, a quienes califica de “impresentables”, lo han acercado a un electorado desencantado con la clase política convencional.

Su estilo directo y su presencia en redes sociales le han permitido consolidar una imagen de opositor al sistema, similar a la de otros outsiders políticos en la región. Incluso ha sido comparado con el presidente de Ucrania por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Mientras que el excanciller peruano Miguel Ángel Rodríguez Mackay le ha dicho a Alternative Press que Álvarez tiene gran potencial entre el electorado de centroderecha del Perú.

Principales Propuestas y Posturas

Si bien Álvarez aún no ha presentado un plan de gobierno detallado, ha esbozado algunas de sus principales propuestas:

- Lucha contra la inseguridad ciudadana: Es su bandera más fuerte. Ha propuesto medidas drásticas, como la salida del Perú del Pacto de San José de Costa Rica para poder aplicar la pena de muerte a delincuentes reincidentes.

- Reforma del Estado: Busca recuperar la “dignidad de la Presidencia y del Congreso”, aunque no ha precisado cómo lograrlo.

- Crítica a la migración irregular: Ha manifestado su preocupación sobre el impacto de la migración extranjera en el aumento de la delincuencia.

Estas posiciones han generado tanto apoyo como críticas. Su simpatía por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, famoso por sus medidas severas contra la delincuencia, lo ha alineado con sectores que claman por una mano dura en el Perú.

¿Tiene Posibilidades de Ser Presidente?

El escenario electoral de 2026 aún es incierto, pero las encuestas privadas han identificado a Álvarez como un posible candidato con opciones. La desafección hacia la clase política tradicional podría beneficiarlo, como ha ocurrido en elecciones previas con candidatos ajenos al sistema político.

Sin embargo, su falta de experiencia en gestión pública podría jugarle en contra. Además, sus propuestas extremas podrían polarizar a la opinión pública, alejando a votantes moderados. Su desempeño en debates y su capacidad para articular un plan de gobierno serán claves para determinar su viabilidad como candidato serio.

A menos de dos años para las elecciones, Carlos Álvarez enfrenta el reto de demostrar que puede trascender la comedia y consolidarse como una alternativa política real. La pregunta sigue abierta: ¿Es la risa el mejor camino hacia la presidencia?

Fuente: alternativepressagency.com, 20/03/25

Más información:

Siria, el conflicto sin fin

Lula da Silva ante el dilema de su reelección

Erdogan construye una esfera de influencia en África

Alianza estratégica entre Marruecos y América Latina

¿Qué está pasando en las izquierdas iberoamericanas?

La Caída del Muro de Berlín y su impacto en América Latina

.

.

Siria, el conflicto sin fin

marzo 10, 2025

Por Adalberto Agozino.

El conflicto en Siria, que comenzó hace más de una década, sigue devastando al país. La situación actual es una combinación de violencia sectaria, inestabilidad política y una nueva y alarmante crisis humanitaria que incrementan las cada vez más frecuentes violaciones a los derechos humanos.

.

Los combates y la violencia sectaria

Mientras que la atención mundial se centra en los conflictos de Ucrania y Gaza, desde diciembre de 2024, Siria se ha convertido en el epicentro de intensos enfrentamientos armados entre las nuevas autoridades lideradas por Ahmed Al-Sharaa y las fuerzas leales al derrocado Bashar al-Assad. La costa siria y las regiones de Latakia y Tartús han sido particularmente afectadas por una ola de represión contra la minoría alauita, resultando en la ejecución de más de 745 civiles de la minoría alauita a manos de las fuerzas de seguridad y combatientes progubernamentales.

En un país de 185.000 kilómetros cuadrados, sus veinticuatro millones de habitantes están distribuidos en varias comunidades -los suníesson la mayoría, pero también están presentes los kurdos, cristinos, drusos, etc.-. Los alauitas, componen el 9% de la población, pero estuvieron fuertemente representados en el aparato militar y de seguridad del clan Al-Assad, que durante más de medio siglo, primero con Hafez y luego con Bashar, gobernó el país en forma dictatorial bajo un régimen policial.

Los ataques de venganza han dejado un saldo de más de 1.018 muertos, incluyendo 273 combatientes leales al exdictador Bashar Al-Assad y miembros de las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha calificado estos eventos como “masacres sectarias” y ha denunciado la existencia de ejecuciones sumarias, saqueos y torturas a civiles alauitas.

En paralelo, el Ejército sirio ha llevado a cabo operativos militares para sofocar los levantamientos insurgentes en la costa, cerrando rutas y arrestando a presuntos responsables de los enfrentamientos. Sin embargo, la seguridad en estas regiones sigue siendo precaria.

Grupos en lucha: Una guerra fragmentada

Siria sigue dividida entre múltiples facciones armadas, cada una con diferentes alianzas e intereses:

- Gobierno de Ahmed Al-Sharaa: Instalado en diciembre de 2024 tras derrocar a Bashar al-Assad, su administración está respaldada por grupos islamistas como Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Sin embargo, enfrenta resistencia de los sectores alauitas y otras minorías.

- Fuerzas leales a Bashar Al-Assad: Aunque el exdictador fue depuesto, grupos armados leales a su régimen continúan operando en la costa siria y en algunas regiones montañosas, llevando a cabo ataques contra las nuevas autoridades.

- Milicias kurdas: las fuerzas de la minoría kurda en Siria controlan el noreste del país y mantienen una relación tensa con el gobierno de Damasco y las fuerzas turcas.

- ISIS y otros grupos extremistas: A pesar de su debilitamiento, las milicias yihadistas del Estado Islámico (ISIS o Daesh) siguen activas en ciertas regiones, operando como una insurgencia clandestina.

Siria al borde del colapso

El conflicto desatado con la Primavera Árabe de 2011 ha dejado un impacto devastador en la población, 618.000 personas murieron y otras 113.000 figuran como desaparecidas. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que Siria ha retrocedido cuatro décadas en términos de progreso económico y social. A este ritmo, la recuperación total podría demandar hasta 55 años. Es decir, que solo alcanzará el nivel de PBI previo al estallido del conflicto en 2080.

- Pobreza extrema: desde el comienzo de la violencia la pobreza pasó del 33% al 90% de los y la pobreza extrema de 11 al 66% en pobreza extrema.

- Desplazamiento masivo: Un total de 4,8 millones de ciudadanos sirios han huido del país, especialmente a países limítrofes, mientras que otros viven en condiciones precarias dentro de Siria. Una cuarta parte de la población se encuentra desempleada, es decir, que la desocupación se triplicó a causa del conflicto. Tres de cada cuatro personas dependen de ayuda humanitaria y necesitan de asistencia para satisfacer sus necesidades básicas en materia de salud, alimentación, acceso al agua potable, energía y vivienda.

- Infraestructura destruida: Según algunas estimaciones, los daños ocasionados por el conflicto ascienden a 800.000 millones de dólares. La guerra ha dañado gravemente la red de salud, educación y energía. La producción eléctrica ha caído un 80% y la mitad de la población no tiene acceso a agua potable. Casi un tercio de las viviendas fueron destruidas o gravemente dañadas. Las carencias de vivienda afectan a 5,7 millones de sirios.

- Educación en crisis: Entre el 40% y 50% de los niños no asisten a la escuela.

Respuesta internacional y desafíos futuros

Las violaciones a los derechos humanos se han convertido en algo frecuente en Siria desde el comienzo de la Primavera Árabe, en 2011, pero se han incrementado desde la toma del poder por las fuerzas islamistas de Ahmed Al-Sharaa, que en pocos meses han acumulado 9.000 presos políticos, muchos de ellos con paradero desconocido.

La comunidad internacional ha condenado las violaciones de derechos humanos en Siria, pero las acciones concretas siguen siendo limitadas. Naciones Unidas ha instado a todas las partes a respetar el derecho internacional y a permitir el acceso humanitario, mientras que la Comisión de Investigación de la ONU para Siria ha pedido investigaciones sobre las recientes masacres.

A nivel diplomático, Rusia sigue apoyando al régimen de Damasco, mientras que Turquía respalda a los insurgentes en el norte. Irán ha desplegado milicias para ayudar a estabilizar el gobierno de Al-Sharaa, mientras que Estados Unidos mantiene una presencia limitada en apoyo a las fuerzas kurdas.

El conflicto sirio sigue sin una solución clara. Con un país fragmentado, una población empobrecida y la presencia de múltiples actores armados, la estabilidad parece lejana. Mientras tanto, los sirios continúan sufriendo las consecuencias de una guerra que parece no tener fin, ante la indiferencia de la comunidad internacional.

Fuente: alternativepressagency.com, 09/03/25

Más información:

Lula da Silva ante el dilema de su reelección

Erdogan construye una esfera de influencia en África

Alianza estratégica entre Marruecos y América Latina

¿Qué está pasando en las izquierdas iberoamericanas?

La Caída del Muro de Berlín y su impacto en América Latina

Bolivia enfrenta un complejo panorama electoral para las elecciones presidenciales de este año

.

.

Lula da Silva ante el dilema de su reelección

febrero 6, 2025

Por Adalberto Agozino.

El anciano presidente del Brasil, que enfrenta los problemas del deterioro de su liderazgo político y una salud deteriorada por los años de dura militancia política, debe decidir si está en condiciones de competir por un cuarto periodo presidencial que culminaría a los 84 años.

.

¿Un nuevo período?

A medida que Brasil se acerca a las elecciones presidenciales de 2026, la figura de Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a estar en el centro del debate político. Con una trayectoria marcada por la resiliencia y el liderazgo, Lula se posiciona nuevamente como el principal candidato de la izquierda. Sin embargo, su avanzada edad y su precario estado de salud plantea dudas sobre su capacidad para enfrentar una nueva campaña y, eventualmente, un cuarto mandato presidencial.

Un liderazgo consolidado, pero con desafíos

Desde que asumió su tercer mandato en 2023, Lula ha buscado reposicionar a Brasil en el escenario internacional, reforzar el Mercosur y recuperar la confianza de sectores estratégicos de la economía. Su agenda ha estado marcada por la diplomacia climática, la lucha contra la pobreza y la reactivación de proyectos de infraestructura. A pesar de las dificultades económicas y la fragmentación política en el Congreso, Lula mantiene un respaldo significativo entre los votantes de izquierda y sectores moderados.

No obstante, el avance de figuras de derecha como Tarcisio de Freitas y Eduardo Bolsonaro ha cambiado el panorama electoral. Aunque las encuestas indican que Lula sigue siendo el favorito, su margen de ventaja se ha reducido en los últimos meses, y su índice de aprobación ha caído por debajo del 50%.

La salud de Lula: una variable clave en la contienda

Uno de los factores que más incertidumbre genera en torno a la candidatura de Lula es su estado de salud. A sus 79 años, el mandatario arrastra un largo historial de problemas de salud. En 2011 fue diagnosticado con un cáncer de laringe que superó con un tratamiento de radiación y quimioterapia. En septiembre de 2022 padeció una cirugía invasiva para colocarle una prótesis de cadera. El 19 de octubre sufrió una caída en la bañera mientras tomaba una ducha que obligo a que se le practicaran varias intervenciones para eliminar una hemorragia intracraneal. El accidente reavivó el debate sobre su capacidad para afrontar los próximos años de gobierno y, en particular, una exigente campaña electoral. Además, Lula padeció 580 días de cárcel antes de poder retornar a la actividad pública.

Si bien los médicos han asegurado que Lula no sufrió secuelas neurológicas, el episodio, en ese momento alimentó comparaciones con líderes de edad avanzada, como Joe Biden, cuyo estado físico era un tema recurrente en la política estadounidense. En Brasil, sectores de la oposición han comenzado a cuestionar si el mandatario podrá completar su mandato con plenitud y si será el mejor candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para 2026.

.

La incertidumbre en el PT

A pesar de la determinación del oficialismo en mantener a Lula como su candidato principal, dentro del PT han surgido debates sobre una posible alternativa en caso de que su salud no le permita competir. Entre los nombres que han cobrado fuerza están el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y el gobernador de Bahía, Jerônimo Rodríguez, aunque ninguno cuenta con el carisma ni la popularidad de Lula.

Haddad, antiguo alcalde e São Paulo, reciclado como ministro de Hacienda de Brasil, es el funcionario con mayor índice de deseaprobación, debido al mal desempeño de la economía brasileña (pese a que Lula hizo campaña prometiendo picaña para todos, el real perdió un 25% de valor frente al dólar en 2024).

El pobre desempeño del Partido de los Trabajadores en las elecciones municipales de 2024 agrega otro factor de preocupación para la izquierda, que sin Lula carece de un sucesor natural.

El propio presidente ha insinuado que consideraría hacerse a un lado si fuera necesario, pero hasta el momento su discurso sigue enfocado en la continuidad de su proyecto. “Si mi candidatura es la única opción para evitar el retorno de la extrema derecha, estaré listo para la batalla”, ha afirmado en recientes declaraciones.

Un electorado polarizado y un escenario abierto

Las encuestas más recientes muestran que, a pesar de su desgaste, Lula sigue siendo el candidato con mayor intención de voto. En un eventual enfrentamiento con cualquier candidato de la derecha, el líder del PT obtendría entre un 43% y 45% de apoyo, frente a un rango del 26% al 35% de sus posibles rivales.

Sin embargo, la caída en su popularidad y la incertidumbre sobre su estado físico podrían influir en los próximos meses. La oposición, por su parte, aún no ha logrado consolidar un candidato fuerte que pueda unificar al espectro conservador. Jair Bolsonaro, es el único político que podría tener posibilidades frente a Lula, aunque actualmente está inhabilitado para competir, recordemos que también Lula estuvo inhabilitado hasta poco antes de convertirse en candidato nuevamente.

Hacia 2026

La candidatura de Lula da Silva en 2026 es, hasta el momento, el escenario más probable para el Partido de los Trabajadores. Sin embargo, su salud será un factor determinante en su viabilidad política. Con un electorado dividido y una derecha en proceso de reorganización, las elecciones de 2026 se perfilan como una de las más inciertas de la historia reciente de Brasil.

El futuro político del país dependerá no solo de la capacidad de Lula para mantenerse en la contienda, sino también de la habilidad de la oposición para presentar una alternativa convincente. Mientras tanto, la salud del mandatario sigue siendo un tema de debate que podría redefinir el panorama electoral en los próximos meses. Si por su avanzada edad o por problemas de salud Lula da Silva no se postulase, la derecha tendría una buena oportunidad de volver al poder.

También la posibilidad de que se levante la inhabilitación de Jair Bolsonaro es otro tema de especulaciones en este complejo panorama electoral.

Fuente: alternativepressagency.com, 04/02/25

Más información:

Erdogan construye una esfera de influencia en África

Alianza estratégica entre Marruecos y América Latina

¿Qué está pasando en las izquierdas iberoamericanas?

La Caída del Muro de Berlín y su impacto en América Latina

Bolivia enfrenta un complejo panorama electoral para las elecciones presidenciales de este año

.

.

Bolivia enfrenta un complejo panorama electoral para las elecciones presidenciales de este año

enero 31, 2025

Por Adalberto Agozino.

Bolivia enfrenta un confuso panorama político de cara a los próximos comicios presidenciales de este año en virtud del enfrentamiento entre el presidente Luis Arce y el expresidente y líder cocalero Evo Morales.

La República Plurinacional de Bolivia se encuentra en la antesala de unas elecciones presidenciales que prometen ser las más disputadas de los últimos años. Programadas para el 17 de agosto de 2025, estas elecciones determinarán al presidente, vicepresidente y los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el período 2025 – 2030.

El escenario político se encuentra marcado por la división dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), la emergencia de nuevos bloques opositores y un contexto de crisis económica y política que añade incertidumbre al proceso.

.

La fractura en el MAS y la pugna Arce – Morales

El partido oficial, el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), se encuentra dividido en dos facciones irreconciliables: la liderada por el actual presidente Luis Arce y la encabezada por el expresidente Evo Morales. La disputa no es producto de diferencias ideológicas o políticas sino que tiene su origen en la intención de Morales de volver a postularse, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha ratificado su inhabilitación por haber cumplido tres mandatos.

Las aspiraciones del líder cocalero chocan con la intención del actual presidente Luis Arce de ir por la reelección. Recordemos que Arce, antiguo ministro de Economía de los gobiernos de Evo Morales, llegó a la presidencia gracias al apoyo de su actual rival.

Morales, sin embargo, ha buscado otras alternativas para asegurar su participación en la contienda. Sus seguidores han anunciado que se encuentran en búsqueda de una sigla partidaria alternativa para postularlo, mientras el MAS, bajo el control de Arce, prevé definir su binomio presidencial en un congreso programado para finales de marzo.

Mientras tanto, Evo Morales enfrenta un proceso judicial por presunto Abuso a una menor y Tráfico de personas, con una orden de detención en su contra. A pesar de estos obstáculos legales, sus seguidores lo han proclamado como “único candidato legítimo” de la izquierda, lo que genera un ambiente de tensión y posibles desafíos legales en los próximos meses.

La oposición y el intento de unidad

Por el lado de la oposición, tras el fracaso en 2020 para articular un frente común contra el MAS, varios partidos y líderes locales han decidido formar alianzas para evitar la dispersión del voto. En diciembre de 2024, se consolidó el “Bloque Unido de Oposición”, conformado por figuras como el expresidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina, el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

A este bloque se sumaron agrupaciones menores como Cambio 25, liderado por Vicente Cuellar, y el Frente Revolucionario de Izquierda. No obstante, persisten diferencias entre los líderes opositores, lo que podría poner en riesgo la viabilidad de una candidatura única para enfrentar al MAS.

Entre los otros postulantes se encuentran Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba; Branko Marinković, exministro de Economía y Finanzas; y Chi Hyun Chung, un pastor evangélico y médico que ha ganado notoriedad en elecciones pasadas con un discurso conservador.

.

Un contexto económico y social complejo

El panorama electoral boliviano está marcado por una crisis económica agravada por la escasez de dólares, el aumento del endeudamiento y la caída de reservas internacionales. Esto ha generado un descontento creciente en la población, que podría influir en la orientación del voto.

Además, el polémico intento de golpe de Estado de junio de 2024, liderado por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, ha dejado secuelas en la estabilidad institucional del país.

En el plano social, las protestas de sectores afines a Morales y la creciente polarización entre oficialismo y oposición podrían derivar en episodios de conflicto durante la campaña electoral. Las denuncias de persecución política y la injerencia del gobierno en el poder judicial son otras variables que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral.

El panorama 2025

Las elecciones de 2025 en Bolivia se perfilan como una contienda clave para el futuro del país. Con el partido oficial, el MAS, dividido, la oposición de centroderecha tiene una posibilidad única para derrotar al oficialismo pero para ello deberá consensuar una candidatura común que evite la dispersión del voto antiMAS. Una tarea nada sencilla. Todo ello deberá realizarse en un contexto económico complejo e incierto. El panorama político boliviano se presenta, por lo tanto, altamente competitivo y cargado de incertidumbre. Habrá que estar atentos a la definición de candidaturas en los próximos meses porque será un momento determinante para conocer el rumbo que tomará país del altiplano en los próximos cinco años.

Fuente: alternativepressagency.com, 31/01/25

Más información:

Erdogan construye una esfera de influencia en África

Alianza estratégica entre Marruecos y América Latina

¿Qué está pasando en las izquierdas iberoamericanas?

La Caída del Muro de Berlín y su impacto en América Latina

.

.