Ojo en el cielo: inteligencia, geopolítica y ética en la guerra del siglo XXI

octubre 21, 2025

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

.

La película Eye in the Sky (2015), dirigida por Gavin Hood, no es sólo un drama sobre tecnología; es una caja de resonancia donde confluyen decisiones de inteligencia estratégica, procedimiento militar y cálculos geopolíticos que ponen al espectador frente a una doble incógnita: ¿cómo se decide hoy matar a distancia y quién asume la responsabilidad política y moral de esa decisión? El film —centrado en la operación para eliminar a combatientes de Al-Shabaab mediante un dron MQ-9 Reaper— despliega, en poco más de cien minutos, una coreografía tensa de actores y argumentos: operadores en Nevada, coroneles obsesionados por la misión, asesoría jurídica que titubea, políticos con prioridades mediáticas y defensores de derechos que ponderan reputaciones estatales. La ficción cinematográfica ilumina dilemas reales que ya forman parte del repertorio contemporáneo de la inteligencia y la guerra.

El aparato técnico: el dron como “ojo” y como arma

En la pantalla, el MQ-9 Reaper es la figura central: ojo vigilante, brazo ejecutor. No es una abstracción: el Reaper es un sistema de aeronaves remotamente pilotadas diseñado para misiones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y ataque, con capacidad de vuelo prolongado y de portar misiles Hellfire u otra munición guiada —herramientas que lo convierten en plataforma ideal para misiones de targeted killing. Su autonomía, sensores electro-ópticos y capacidad de permanencia en zona permiten reunir grandes cantidades de información, pero también estructuran la lógica de la letalidad a distancia: ver durante horas facilita la decisión de matar con una frialdad numérica que, paradójicamente, exige luego cálculos humanos sobre daño colateral.

.

La tecnología nivela la asimetría: el piloto está a miles de kilómetros y la explosión ocurre en un vecindario africano. Esa distancia produce dos efectos complementarios: por un lado, la operación puede fundarse en una “ventaja de la información” —el material de inteligencia es inmediato, preciso y aparentemente concluyente—; por otro, la separación física amplifica la contabilidad moral: ¿qué valor asigna el Estado a una vida mostrada en video y a una vida mostrada en persona? Ojo en el cielo hace sensible esa tensión con escenas donde los porcentajes de probabilidad, los márgenes de error y la imagen de una niña vendiendo pan se cruzan en segundos que, para los operadores, son la diferencia entre actuar y esperar.

.

Inteligencia estratégica y perecibilidad del producto

La toma de decisiones en operaciones de inteligencia es, en esencia, una carrera contra el tiempo. La información adquiere valor —o pierde relevancia— con una velocidad que la convierte en un bien perecedero: la confirmación de una amenaza puede volverse obsoleta en horas o minutos si el objetivo se mueve, si el artefacto explota o si la ruta cambia. En la película esto queda patente: la deliberación política y jurídica demora un proceso donde cada minuto es una variable que altera el balance de vidas salvadas versus vidas puestas en riesgo. En la práctica, esa dinámica se traduce en un “costo de oportunidad”: demorar la acción puede permitir que el atentado suceda; precipitarla puede producir víctimas inocentes. La inteligencia estratégica, por ello, no sólo produce conocimiento —identidad, intenciones, amenazas—; produce una ventana temporal de oportunidad que obliga a elegir con información incompleta y consecuencias irreversibles.

Actitudes y roles: del operativo al político

Una de las virtudes de la película es su reparto de responsabilidades: la coronel Powell (Helen Mirren) encarna la mirada militar concentrada en neutralizar la amenaza; los agentes de campo —el somalí, los kenianos— representan el riesgo cotidiano de quienes arriesgan su vida para recabar y asegurar datos; el piloto y su operadora, en Nevada, personifican la tensión emocional del acto remoto; el asesor jurídico personifica la parálisis normativa; el primer ministro (y su comitiva) exhibe una mezcla de banalidad y cálculo político. Esa pluralidad permite observar cómo, en la realidad, la cadena de mando no es neutra: cada eslabón tiene incentivos y costos distintos. Los operativos clandestinos —los que se infiltran, testifican, arriesgan— a menudo pagan el precio más alto en anonimato: su éxito no es celebrable públicamente sin comprometer sus identidades y redes. El film subraya esa abnegación, la «infra-heroicidad» de quienes garantizan la inteligencia utilizable y luego desaparecen del discurso oficial.

El personaje del asesor jurídico, escrupuloso hasta la parálisis, actúa como recordatorio de que la legalidad tarda en aplicarse cuando la tecnología acelera la letalidad; esa demora, sin embargo, no es inocua. La escena del político que valora más su imagen pública que la prevención de un ataque anticipado ofrece una lectura implacable: la política moderna, en ciertos casos, puede ser menos apta para resolver dilemas operativos urgentes que la propia cadena militar. Aquí cabe retomar el Principio de Peter: en jerarquías complejas, las personas suelen ser promovidas hasta alcanzar un puesto en el que son incompetentes, y muchas decisiones públicas terminan en manos de individuos cuya habilidad para gestionar crisis técnicas o de seguridad es limitada. El efecto, cuando hay vidas en juego y ventanas temporales estrechas, es letal.

Ética de la intervención en territorios aliados y daño colateral

La operación retratada en Eye in the Sky añade otra capa: se ejecuta en un país soberano, aliado en lo formal, pero donde intervenir implica tensiones diplomáticas y legitimidad. Atacar en suelo de un Estado amigo para eliminar a combatientes que operan desde allí es un acto que reviste obligaciones legales y políticas: notificar, coordinar, y, en lo ideal, obtener consentimiento. La película explora la paradoja: los aliados pueden ser tanto socios como escenarios donde la acción unilateral erosiona la confianza. Además, cuando entre las víctimas potenciales hay ciudadanos de las potencias agresoras —como ocurre en la trama— la legitimidad se desgasta aún más, y la narrativa pública se convierte en un factor que los políticos ponderan con marcada intensidad.

El daño colateral —la pérdida de vidas civiles inocentes— es la medida que a menudo decide el curso de la deliberación. La presencia de la niña en la trama funciona tanto como dispositivo emotivo como centro ético: ¿es moral sacrificar a un inocente para prevenir atentados futuros? La pregunta remite a debates clásicos de la ética de la guerra: utilitarismo versus deontología, proporcionalidad, distinción y última ratio. En la práctica política moderna, la respuesta no es sólo teórica: es reputacional. Los gobiernos temen la viralización de imágenes que los conviertan en verdugos sin juicio; temen juicios internacionales y costes políticos internos. La película pone en evidencia la ironía: la misma democracia que exige escrúpulos legales ante la muerte a distancia es la que delega esas muertes a operadores remotos que, luego, no obtienen reconocimiento ni reconciliación pública.

La normalización del “signature strike” y la erosión del umbral para matar

Una de las críticas más documentadas al programa de drones es la baja de umbral que introducen modalidades como los “signature strikes”, donde la eliminación se decide por patrones de conducta y no por conocimiento nominal del individuo. Ojo en el cielo dramatiza esa peligrosidad: la certeza absoluta rara vez existe, y confiar en patrones convierte la operación en una forma de ejecución preventiva. Periodistas e investigadores han señalado que la política de ataques con drones ha expandido las fronteras legales y morales del uso de la fuerza, transformando el planeta, como sintetiza Jeremy Scahill, en un “campo de batalla” donde la vida de los nativos es a menudo menesterosa frente al escrutinio occidental. Esa afirmación —crítica pero descriptiva— remite a la necesidad de transparencia, límites jurídicos y rendición de cuentas cuando la tecnología permite matar desde una consola.

Responsabilidad, transparencia y el problema del relato

La película deja claro otro punto: después del acto siempre llega la narrativa. Los políticos quieren marcar distancia moral (lágrimas en cámara, investigaciones “independientes”) pero rara vez aceptan la carga total de la decisión. El general Benson (Alan Rickman) —personaje que articula la defensa castrense— proclama que no se debe subestimar el “costo de la guerra” para los soldados; es un intento de recolocar la responsabilidad en la esfera institucional del esfuerzo militar. Pero la sociedad reclama, con razón, explicaciones públicas y mecanismos que eviten que la letalidad remota quede fuera del escrutinio judicial y parlamentario. Si la inteligencia produce la ventana de oportunidad, la política debe —al menos— justificar retrospectivamente su cierre.

Más preguntas que respuestas, pero exigencias claras

Eye in the Sky no ofrece soluciones sencillas —ni la realidad las tiene—, pero pone en evidencia exigencias ineludibles: (1) la necesidad de protocolos claros que reduzcan la arbitrariedad en decisiones con vidas humanas; (2) la obligación de transparencia cuando la fuerza se proyecta desde lejos; (3) la atención a la perecibilidad del producto de inteligencia y al coste de oportunidad que conlleva la demora; (4) la protección y reconocimiento de los agentes encubiertos cuyo trabajo hace posible la información utilizable; y (5) la revisión crítica de prácticas —como los signature strikes— que bajan umbrales éticos para matar.

En el plano ético y geopolítico, la película recuerda que la tecnología militar no neutraliza responsabilidades: las traslada, las dispersa entre operadores, juristas y políticos que, con incentivos distintos, deben todavía articular una decisión que sea jurídicamente sólida y moralmente legible. Si la promesa original del dron fue reducir daños comparados con los bombardeos masivos, la práctica ha mostrado que la comparación es insuficiente: la guerra remota genera nuevos dilemas —jurídicos, epistemológicos y morales— que requieren debate público informado y supervisión sólida. Como advirtió el debate crítico contemporáneo sobre el uso de drones, la pregunta decisiva no es si la tecnología permite matar, sino cómo las sociedades democráticas regulan esa capacidad sin perder su propio fundamento moral.

Fuente: Ediciones EP, 21/10/25.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

>>> Vea la película completa en español : https://youtu.be/OxZIbseYwgY <<<.

Más información:

El importante mensaje de Los tres días del cóndor

La Inteligencia y sus especialidades en la Sociedad del conocimiento

Seguridad Humana Multidimensional: Una clave para enfrentar los retos contemporáneos

Actuación policial basada en la inteligencia: una pieza clave para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo

Vigilar a los que vigilan: cómo evitar los abusos de un Estado policial hipervigilante

.

.

El plan de paz de Trump para Gaza

octubre 2, 2025

Por Adalberto Agozino.

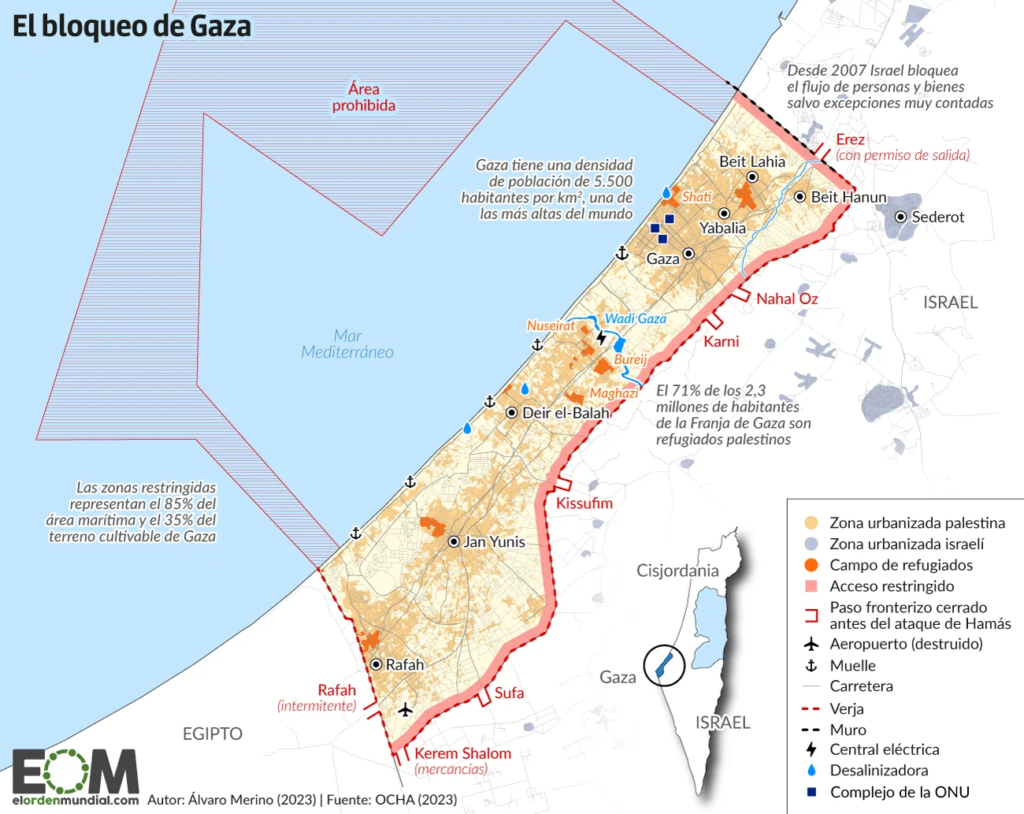

Donald Trump ha vuelto a situar a Medio Oriente en el centro del tablero internacional con la presentación de un plan de paz de veinte puntos para Gaza.

.

Este lunes 29/09/25 acompañado por Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca, el presidente estadounidense planteó una hoja de ruta que, de aceptarse, supondría el fin de la guerra que desde 2023 devasta la Franja y abriría paso a una etapa de transición bajo tutela internacional.

El plan, sin embargo, ha sido recibido con lecturas opuestas. Mientras Israel y gran parte del mundo árabe lo avalan, Hamás se encuentra ante un dilema existencial: aceptar un desarme que significaría su disolución política o rechazar la propuesta y exponerse a una ofensiva militar sin precedentes.

Un marco de veinte puntos

El proyecto contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes israelíes y de prisioneros palestinos, la retirada gradual del ejército israelí, la entrada masiva de ayuda humanitaria y la creación de una “Junta de Paz” encabezada por el propio Trump y en la que participaría Tony Blair, además de expertos internacionales y palestinos no vinculados a milicias.

El texto exige la desmilitarización total de Hamás y la destrucción de su infraestructura bélica. En paralelo, una Fuerza Internacional de Estabilización, integrada por países árabes y apoyada por EE. UU., asumiría la seguridad en el territorio y entrenaría a un nuevo cuerpo policial palestino.

Aunque el plan menciona la “posibilidad futura” de un Estado palestino, evita comprometer un calendario, dejando la cuestión en suspenso. Ese silencio es, para muchos, su mayor debilidad.

.

Los aspectos positivos del plan

El mayor logro de la iniciativa reside en su capacidad de generar un consenso regional inédito. Qatar, Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Turquía han mostrado su apoyo al plan, aislando políticamente a Hamás y empujándolo a negociar. También la Autoridad Palestina ha expresado disposición a participar en la reconstrucción, aunque con reservas.

En el terreno, la propuesta ofrece una perspectiva inmediata de alivio humanitario: el desbloqueo de la Franja, el envío masivo de medicinas, alimentos y agua, y el inicio de un plan de reconstrucción económica supervisado por la ONU. Para los más de 1,5 millones de gazatíes desplazados, agotados tras dos años de guerra, el plan representa la única esperanza de frenar la catástrofe.

Además, el acuerdo permitiría recuperar a los rehenes aún en poder de Hamás, un reclamo prioritario para la sociedad israelí.

Los aspectos negativos: protectorado y rendición

El plan también acumula críticas severas. Organizaciones palestinas y voces de la sociedad civil lo califican de “rendición impuesta” que excluye a los propios palestinos de decidir su futuro. El diseño de una Gaza administrada por una Junta de Paz liderada por Trump se interpreta como un modelo paternalista, o incluso neocolonial.

Otro punto controvertido es el desarme obligatorio de Hamás. Para el movimiento islamista, renunciar a sus armas equivale a disolverse. La Yihad Islámica Palestina ya ha rechazado de plano el plan, y sectores duros de Hamás advierten que aceptarlo sería suicida.

También en Israel hay divisiones. Netanyahu apoya el plan, pero enfrenta la oposición de sus socios de ultraderecha, que lo acusan de “fracaso diplomático”. Para ellos, el fin de la guerra limitaría sus aspiraciones de recuperar Gaza por la fuerza y pondría en riesgo la coalición de gobierno.

Por último, la ausencia de un horizonte claro para un Estado palestino mantiene abierta la herida histórica del conflicto.

.

Cómo interpretan el plan los actores involucrados

–Estados Unidos

Para Trump, el plan representa un triunfo personal y diplomático. El presidente lo calificó de “uno de los días más grandes de la civilización”, presentándose no solo como mediador, sino como garante y protagonista directo del proceso. Washington interpreta el acuerdo como un “punto de no retorno” en el que Hamás debe elegir entre desarmarse o desaparecer. La administración republicana subraya, además, que el plan podría consolidar los Acuerdos de Abraham de 2020 y extender la normalización entre Israel y el mundo árabe.

Para el presidente Donad Trump, en lo personal, lograr un alto alfuego duradero en Gaza lo acercaría a su objetivo de obtener el Premio Nobel de la Paz, equiparándose con su rival demócrata Barack Obama, y le dejaría las manos libres para su segundo obtetivo: imponer la paz entre Ucrania y Rusia.

–Israel

Netanyahu respalda públicamente el plan porque cumple con los objetivos militares: debilitar a Hamás, liberar a los rehenes y asegurar que Gaza no vuelva a ser una amenaza. Pero en el interior de su gobierno la propuesta provoca fisuras. Los socios de ultraderecha acusan al primer ministro de “claudicar” y advierten que aceptar el plan podría significar el final de la coalición. Netanyahu, pragmático, mantiene un doble discurso: apoya el texto ante la comunidad internacional, pero insinúa ante sus aliados que Israel mantendrá presencia militar en partes de Gaza, incluso si el plan avanza.

–Hamás

El grupo islamista percibe el plan como una “rendición impuesta”. Sus líderes rechazan de plano la exigencia de desarme y ven con recelo la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, que consideran una nueva forma de ocupación. Al mismo tiempo, Hamás afronta divisiones internas: mientras la facción política en Doha evalúa un sí condicionado, los mandos militares dentro de Gaza insisten en continuar la resistencia armada. Para la milicia, entregar de golpe a todos los rehenes supondría quedarse sin su última carta de negociación

–La Autoridad Palestina (ANP)

La dirigencia de Fatah en Cisjordania celebra los esfuerzos diplomáticos de Washington, pero denuncia que el plan legitima la exclusión de los palestinos de la toma de decisiones. Mahmoud Abbas ha mostrado disposición a participar en la reconstrucción de Gaza, aunque dirigentes de su círculo advierten que el esquema podría fracturar aún más la unidad nacional palestina.

–El club de los mediadores árabes (Qatar, Egipto, Turquía)

Estos países han desempeñado un papel esencial. Qatar y Egipto presionan a Hamás para aceptar la iniciativa, conscientes de que un rechazo podría desencadenar una ofensiva israelí devastadora. Turquía, tradicional aliada del grupo islamista, intenta suavizar las condiciones del plan, pero también se muestra pragmática: prefiere un acuerdo imperfecto antes que un Gaza arrasada. Para el bloque árabe, el plan supone la oportunidad de estabilizar la región y evitar un desbordamiento del conflicto.

–La Liga Árabe

La organización panárabe está dividida. Algunos Estados lo consideran un punto de partida positivo, mientras que otros lo tachan de “suicida” por las exigencias de desarme inmediato y la indefinición sobre la retirada israelí. El secretario adjunto Hosam Zaki alertó de que el texto contiene cláusulas “inaceptables” y que la falta de concreción deja a los palestinos en una situación vulnerable.

–Europa y la ONU

La Unión Europea ha recibido el plan con cautela, valorando la apertura humanitaria pero recordando que la solución debe incluir el derecho de autodeterminación palestino. Naciones Unidas lo interpreta como una oportunidad para abrir un corredor humanitario estable, aunque advierte de que la “Junta de Paz” no puede sustituir la voluntad soberana de los palestinos.

–La sociedad civil en Gaza

Los testimonios recogidos en medios internacionales revelan una postura ambivalente. Muchos gazatíes desconfían de Trump y de Israel, pero al mismo tiempo confiesan que apoyarían “cualquier plan que acabe con la guerra”. Exhaustos y devastados, priorizan el alto el fuego inmediato por encima de la arquitectura política que pueda surgir después.

Tres escenarios posibles

- Aceptación condicionada de Hamás

Hamás, bajo presión de Qatar, Egipto y Turquía, podría aceptar el plan con reservas, exigiendo garantías sobre la retirada total de Israel y revisiones en las cláusulas sobre desarme y gobernanza. Sería el escenario más estable a corto plazo, aunque con enormes dificultades de implementación y tensiones internas dentro del movimiento palestino.

- Rechazo y escalada militar

Si Hamás opta por rechazar la propuesta, Trump ya ha dado “luz verde” a Israel para intensificar la ofensiva. Este escenario conduciría a una guerra total en Gaza, con un saldo devastador en vidas humanas y el riesgo de una crisis regional mayor. Netanyahu, respaldado por Washington, podría buscar la destrucción definitiva de Hamás.

- Aceptación parcial y bloqueo político

Una tercera opción sería un sí ambiguo por parte de Hamás, que aceptase el alto el fuego y la liberación de rehenes, pero dilatase su desarme y su salida del poder. Esto permitiría un alivio inmediato de la situación humanitaria, pero mantendría un conflicto latente. El resultado sería una Gaza fragmentada, bajo control parcial de fuerzas internacionales, con una paz frágil y susceptible de romperse en cualquier momento.

Entre la esperanza y el abismo

El plan de Trump para Gaza no garantiza la paz, pero redefine los términos del conflicto. Por primera vez en dos décadas, la comunidad internacional y gran parte del mundo árabe se alinean en torno a una propuesta que podría acabar con la guerra. Pero esa misma unidad deja a Hamás en la encrucijada: aceptar una desmovilización que amenaza su existencia, o arrastrar a Gaza a un desenlace aún más sangriento.

El reloj corre. Trump ha dado apenas “tres o cuatro días” para una respuesta. En Oriente Próximo, como tantas veces, la paz depende de una delgada línea entre la diplomacia y la guerra.

Fuente: alternativepressagency.com, 02/10/25

Más información:

La guerra olvidada entre drusos y beduinos que sacude el sur de Siria

Sudán, la guerra olvidada

Los oscuros vínculos del Frente Polisario con el terrorismo

Tensiones en el Sahel

Siria, el conflicto sin fin

Erdogan construye una esfera de influencia en África

Alianza estratégica entre Marruecos y América Latina

.

.

La guerra olvidada entre drusos y beduinos que sacude el sur de Siria

julio 18, 2025

Por Adalberto Agozino.

La región de Sweida, en el sur de Siria, ha vuelto a convertirse en un escenario de guerra abierta. En apenas cinco días, más de 350 personas han muerto en los enfrentamientos entre milicias drusas y tribus beduinas sunitas, en un conflicto que mezcla tensiones religiosas, rivalidades territoriales y los intereses cruzados de potencias regionales. El nuevo gobierno sirio, liderado por el excomandante islamista Ahmad al-Sharaa, se ve atrapado en un fuego cruzado que amenaza con fracturar aún más a un país que apenas empieza a emerger del caos tras casi tres lustros de guerra civil.

.

Israel, que se adjudica el rol de protector de la minoría drusa —presente también en los Altos del Golán, ocupados por el Estado judío desde 1967—, ha intervenido directamente con bombardeos sobre Damasco. Mientras tanto, las tropas sirias se han replegado de Sweida por orden expresa de Estados Unidos, que lidera una mediación diplomática junto con Turquía y los países árabes.

Una chispa en un polvorín

El conflicto estalló el domingo pasado tras el secuestro de un verdulero druso en un control instalado por beduinos. Las represalias no tardaron en llegar. Grupos armados drusos respondieron con ataques y secuestros. Las fuerzas gubernamentales, desplegadas días después, fueron acusadas de tomar partido por los beduinos. El resultado fue devastador: según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), entre las víctimas hay al menos 55 civiles, 79 combatientes drusos, 189 militares y 18 milicianos beduinos. Algunas muertes se produjeron por ejecuciones sumarias cometidas por soldados del régimen, según denuncias recogidas por ONG locales.

“Nuestro pueblo está siendo exterminado”, clamó uno de los líderes espirituales drusos en un llamado desesperado al presidente de EE. UU., al primer ministro israelí y a la comunidad internacional. En Sweida, el horror se propagó rápidamente: vídeos de saqueos, casas quemadas y hombres drusos humillados se viralizaron por las redes, mientras decenas de cuerpos se acumulaban en las calles.

Israel como garante de los drusos

La respuesta israelí fue fulminante. En una operación quirúrgica, sus aviones atacaron el cuartel general del Ejército sirio en Damasco y otras instalaciones militares. El ministro de Defensa, Israel Katz, justificó los bombardeos como una medida de protección a los drusos y advirtió: “Las advertencias han terminado. Ahora vienen los golpes dolorosos”.

El mensaje fue claro. Netanyahu no está dispuesto a permitir la presencia de tropas hostiles cerca de los Altos del Golán, una meseta estratégica cuya soberanía Israel se atribuyó unilateralmente en 1981. La conexión con la comunidad drusa —presente tanto en Israel como en Siria y Líbano— añade una dimensión sentimental a la cuestión: “Israel no abandonará a los drusos en Siria”, reiteró Katz.

El Estado judío, que durante años ha mantenido una política ambigua de intervención limitada en Siria, parece haber dado un giro. Desde la caída del régimen de Bashar al-Asad en diciembre de 2024, Israel ha intensificado su ofensiva aérea contra posiciones del nuevo gobierno sirio, al que considera un régimen islamista radical. El hecho de que Al-Sharaa, presidente interino, haya sido miembro de Al Qaeda y combatiente del grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) alimenta esa narrativa.

.

Minorías en jaque

En el centro del conflicto están los drusos, una minoría religiosa surgida del islam chií en el siglo XI, cuya doctrina incorpora elementos del neoplatonismo y el gnosticismo. Practican la monogamia, creen en la reencarnación y no aceptan conversiones. Viven repartidos en Siria, Líbano, Israel y Jordania, y se organizan en torno a jeques y estructuras comunitarias cerradas.

En Siria, donde viven la mitad de los drusos que existen en el mundo, representan cerca del 3% de la población y se concentran principalmente en la provincia de Sweida. Durante el régimen de los Asad gozaron de cierta protección institucional, pero tras la caída del dictador, su posición se ha vuelto extremadamente precaria. El nuevo gobierno prometió respeto a las minorías, pero solo uno de sus 23 ministros es druso. Las comunidades locales denuncian exclusión, violencia sectaria y marginación.

Los beduinos, en cambio, son en su mayoría sunitas, con una larga tradición nómada en las regiones desérticas del sur. Durante la guerra civil siria se alinearon con los grupos rebeldes que combatieron al régimen. En el nuevo escenario post-Asad, han estrechado vínculos con el gobierno interino, lo que los ha convertido en aliados incómodos para la población drusa.

Un acuerdo inestable

Tras la presión internacional, el presidente Al-Sharaa anunció la retirada del Ejército de Sweida y transfirió el control de la seguridad a las “facciones locales y jeques sabios” drusos. En un discurso televisado, justificó la decisión como una medida para evitar una guerra con Israel: “Teníamos dos opciones: guerra abierta a costa de nuestro pueblo, o dar una oportunidad a la razón”.

Estados Unidos celebró el acuerdo. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que se habían alcanzado “pasos específicos para restaurar la calma”. Turquía y países árabes participaron en la mediación, aunque aún se desconocen los términos exactos del pacto.

¿Y ahora qué?

El alto el fuego es frágil. Las tensiones siguen vivas en el terreno y los desplazamientos masivos han comenzado. Israel ha levantado un muro adicional en Majdal Shams, en los Altos del Golán, para evitar nuevos cruces de población drusa desde Siria. Durante la noche del miércoles, decenas de familias atravesaban llorando la frontera para reencontrarse tras años de separación forzada por la guerra.

Israel utiliza la protección de los drusos como estrategia para frenar la influencia de grupos islamistas cerca de sus fronteras y reafirmar su control sobre el Golán.

El presidente sirio interino enfrenta un escenario complejo: reconstruir el país, reconciliar facciones armadas, garantizar la seguridad y evitar que Israel consolide un corredor militar en el sur. Pero la confianza de las minorías en su liderazgo es escasa. La reciente masacre en Latakia contra la secta alauita, las tensiones con los kurdos en el noreste y el escaso pluralismo del nuevo gobierno no ayudan a reducir el escepticismo.

La ONU ha convocado una reunión urgente del Consejo de Seguridad para abordar la crisis. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con inquietud cómo Siria, una vez más, se asoma al abismo.

Fuente: alternativepressagency.com, 17/07/25

Más información:

Sudán, la guerra olvidada

Los oscuros vínculos del Frente Polisario con el terrorismo

Tensiones en el Sahel

Siria, el conflicto sin fin

Erdogan construye una esfera de influencia en África

Alianza estratégica entre Marruecos y América Latina

.

.

El impacto de los nacionalismos en Europa

mayo 28, 2019

Los nacionalismos y la guerra

Por Michel Wieviorka.

El análisis político suele proponer comparaciones históricas. Es verdad que suele valerse, incluso sin ser marxista, de una célebre observación de Karl Marx. Este en efecto inicia su análisis del 18 Brumario de Luis Bonaparte observando que “Hegel señala que todos los acontecimientos y personajes históricos se repiten por así decir dos veces. Olvidó añadir: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa”.

Si la historia se repite, incluso a modo de farsa, en tal caso, efectivamente, son útiles las comparaciones históricas a las que es especialmente aficionada nuestra época. Una comparación apela a la reflexión en mayor medida que otras; es la que frecuentemente pone su atención en el auge contemporáneo de los nacionalismos y los populismos en Europa, en los años treinta, el apogeo de los fascismos y del nazismo con su trágico desenlace, la Segunda Guerra Mundial y el genocidio de los judíos, para no hablar del franquismo y de otras dictaduras. Cabe preguntarse: ¿anuncian los tiempos actuales horrores semejantes?

Tal hipótesis sugiere la existencia de una especie de sentido de la historia, como si algunos hechos comparables en ciertos aspectos debieran desembocar necesariamente en consecuencias asimismo comparables, incluso aunque una experiencia no sea idéntica a otra. ¿Resulta, entonces, pertinente deducir de ciertas semejanzas (por ejemplo, del éxito de los nacionalismos) que vamos hacia la guerra ? ¿Hay que admitir que comprendemos tanto mejor el presente en el sentido de que nos incita a pensar en lo peor, en las escaladas militares y la barbarie a escala europea, incluso mundial? Un argumento al menos aboga por no ir tan deprisa en este sentido: en conjunto, los nacionalismos en Europa no son muy belicosos, no se oye mucho ruido de botas, con excepción, que no hay que infravalorar pero tampoco decir que deba desembocar en una generalización de las tensiones, de lo que se halla en juego entre Rusia y Ucrania y no solamente en torno a la cuestión de la anexión de Crimea por parte de Vladimir Putin.

Por el momento, en efecto, las expresiones más radicales del auge de los nacionalismos dan incluso más bien la imagen inversa. Lejos de toda pulsión guerrera y de las reivindicaciones territoriales, apelan sobre todo al cierre de las naciones sobre sí mismas y al desmantelamiento de Europa como unión. Sueñan con barreras, con el repliegue sobre sí mismo y no con la expansión. Las alianzas que se esbozan o se preparan entre ellas así como con otras, la Rusia de Putin por ejemplo, no tienen dimensión militar si bien pueden tener implicaciones geopolíticas e intentar influir sobre los grandes equilibrios del mundo actual. Y cuando una región se caracteriza por fuertes inclinaciones independentistas, en Escocia y sobre todo en el caso de Catalunya, ello no conlleva contemplar la vía de la lucha armada, por el contrario más bien abandonada oficialmente por parte de ETA en el 2018, en lo concerniente al País Vasco español.

Los nacionalismos de entreguerras se desarrollaron, más bien, es verdad, sobre el fondo de una importante crisis económica y un poco como en la actualidad en la debacle de otras fuerzas políticas, sobre todo en la izquierda. Pero la fuente esencial de su exacerbamiento se encontraba en el fracaso de los agentes encargados de alentar los dispositivos que habrían debido asegurar una paz duradera después de la Primera Guerra Mundial. Y se ha manifestado constantemente por tentaciones belicosas y reivindicaciones territoriales o étnicas.

En la actualidad, los llamamientos identitarios se dirigen sobre todo al rechazo de los inmigrantes y a llamar al orden al islam; no quieren dedicarse a desplazar las fronteras en Europa. Afrontan más bien desafíos en primer lugar internos y se asocian a demandas sociales internas, impulsadas por ejemplo por personas en crisis o en dificultades, en un marco de sentimiento de inseguridad y de miedos en torno a la integridad cultural de la nación, con mayor razón en el sentido de que tales llamamientos no se conciben en términos de la identidad cultural de la nación ni tampoco en términos del peso e influencia del país en cuestión en el mundo o en Europa. Y cuando así se conciben, es de modo defensivo, para proteger a la comunidad nacional de lo que procede de fuera, y no de modo ofensivo o agresivo.

La historia nunca se escribe por anticipado. Pero recurrir a la experiencia de los años treinta para decir que vamos sin transición hacia una nueva conflagración mundial por el hecho de los nacionalismos y de los populismos europeos no descansa sobre ningún dato serio y es demasiado simplista. Lo que es verdad, por cierto, es que su éxito podría abocar a poner fin a la Unión Europea, nacida ella misma precisamente para preservar a Europa de la guerra e imposibilitar su retorno. No es pues, imposible, si las tentaciones nacionalistas prosperan y llegan a echar por tierra a Europa, que una vez destruida surjan conflictos armados en su seno. Pero tales perspectivas no son las de los protagonistas contemporáneos del nacionalismo y del populismo, que quieren más bien impulsar lógicas de retraimiento y repliegue, pasando por la fragmentación del espacio europeo. En todo caso, si la barbarie ha de desplegarse sobre el viejo continente, será bajo otras formas distintas de las conocidas en los años treinta y cuarenta.

Fuente: lavanguardia.com, 20/05/19.

______________________________________________________________________________

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

LinkedIn YouTube Facebook Twitter

______________________________________________________________________________

.

.

La Guerra en Siria, breve explicación

noviembre 8, 2018

Siete años de guerra en Siria, de un levantamiento popular a un conflicto global

Lo que comenzó como una protesta contra el gobierno de Bashar Al-Ásad se transformó en una guerra entre potencias librada por terceros, sin una pronta resolución a la vista. Veamos cómo y por qué se ha llegado a esta crítica situación.

Lo que comenzó como una protesta contra el gobierno de Bashar Al-Ásad se transformó en una guerra entre potencias librada por terceros, sin una pronta resolución a la vista. Veamos cómo y por qué se ha llegado a esta crítica situación.

Fuente: BBC Mundo, 2018.

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.