Las mentiras de los gobiernos

julio 30, 2012

Un gobierno no puede engañar mucho tiempo

Por Juan Carlos de Pablo

Ninguna política económica se da en el vacío; todas dependen del escenario internacional y el contexto político vigentes. En Argentina 2012 esto implica ubicar en el centro del análisis la credibilidad que el Gobierno despierta en la población, y cómo recuperarla en la medida en que la perdió.

Al respecto entrevisté al norteamericano John Fraser Muth (1930-2005), otro de los colegas que integran la lista de los Ruggiero Leoncavallo de la economía, porque se inmortalizó por un único trabajo, publicado en 1961, mientras enseñaba en la Universidad Carnegie Mellon, junto a Franco Modigliani y a Herbert Alexander Simon.

-Su trabajo se titula «Las expectativas racionales y la teoría del movimiento de los precios». ¿En qué consistió su aporte?

-Propuse reformular la microeconomía en el hecho de que como nadie desperdicia información, las expectativas de la población surgen de la estructura misma del sistema económico. La publicación fue inicialmente ignorada.

Más de una década después, de la mano de Robert Emerson Lucas, la macroeconomía de corto plazo fue reformulada a partir de esta hipótesis de formación de expectativas, concluyendo que ningún gobierno puede engañar a la población de manera recurrente o, como decía Abraham Lincoln, no se puede engañar a todo el mundo de manera permanente.

Aclaro que la aplicación de la hipótesis de las expectativas racionales al plano macroeconómico nunca me satisfizo.

-Tomamos decisiones sobre la base de lo que creemos que va a pasar. Por eso la cuestión de la credibilidad en el gobierno es muy importante para pronosticar los resultados de una política económica.

-Esta es la razón por la cual muchos economistas analizan la relación de cada gobierno y su población, no en términos de optimización, donde las autoridades diseñan unilateralmente la política económica, sino como un juego (en el sentido técnico de la palabra, es decir, la teoría de los juegos, que en 1944 John von Neumann y Oskar Morgenstern aplicaron a economía), donde la clave está en la interacción entre lo que se propone hacer el gobierno y lo que espera la población.

-¿Qué aporta la teoría económica, cuando la convertibilidad está cuestionada?

-Al respecto me parecen relevantes la idea del economista argentino Guillermo Antonio Roberto Calvo, referida a las reformas increíbles, y la de Nissan Liviatan, quien llamó la atención sobre la trampa de la incredibilidad.

En una serie de valiosos trabajos publicados a mediados de la década de 1980, Calvo mostró que cuando la población de un país cree que la reforma laboral, o la apertura de la economía, no llegaron para quedarse, sino que pueden ser revisadas por el actual o el próximo gobierno, las que en condiciones ideales lucen como políticas correctas, operan como distorsiones y generan resultados opuestos a los deseados (despidos e importaciones precautorias, respectivamente).

-¿Qué es la trampa de la incredibilidad?

-Liviatan destacó que a un gobierno increíble se le exige mucho más y se le cree mucho menos que a un gobierno creíble. La trampa alude a la permanente tensión en la que vive quien conduce un gobierno increíble, entre portarse bien aunque durante cierto tiempo no le crean, o volver a las andadas porque como no obtiene beneficios no quiere seguir pagando los costos. Y como la población lo sabe, lo monitorea de manera continua y le exige muchísimo.

-Que es increíble: ¿un ministro, un gobierno o un país?

-Cuando la incredibilidad reside en un ministro, basta un cambio de gabinete para solucionar el problema; cuando lo increíble es un gobierno, hay que esperar hasta las próximas elecciones; cuando lo increíble es el país, el ciudadano migra físicamente, o al menos traslada al exterior sus ahorros.

-¿Cómo hace un gobierno para recuperar la credibilidad perdida?

-La historia y la experiencia brindan respuestas durísimas: es imposible. Pero quien conduce un gobierno que enfrenta problemas de credibilidad no tiene que sentirse esclavo de la historia, sino que tiene que luchar, para ver si la modifica. Sabiendo que el desafío no es fácil.

-Don John, muchas gracias.

Fuente: La Nación, 29/07/12.

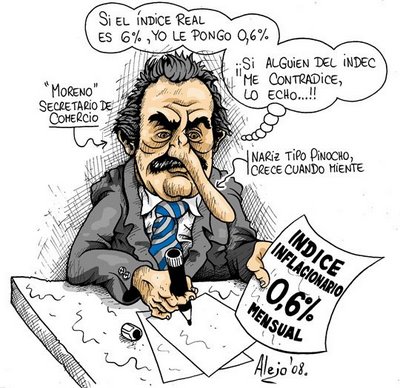

Guillermo Moreno,

el “Gran Mentiroso” del gobierno kirchnerista

Inflación e Indexación

junio 17, 2012

Si hay contratos en pesos, no hay otra que indizar

Por Juan Carlos de Pablo

El anhelo gubernamental para que los contratos se celebren exclusivamente en moneda local reflotó la cuestión de la indización (indexación es un galicismo). ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes del referido sistema de ajuste de las cuotas?

Al respecto me comuniqué con el inglés John Wheatley (1772-1830), considerado el más estricto monetarista de su época (a partir de la teoría cuantitativa del dinero, la de la paridad del poder adquisitivo y la del arbitraje del oro, dedujo que la emisión monetaria aumentaría los precios sin modificar la producción y el empleo). En su Ensayo sobre la teoría monetaria y los principios del comercio, publicado en 1807, propuso la indización en base a índices de precios. El índice más conocido fue inventado por Ernst Louis Etienne Laspayres en 1871; a comienzos del siglo XIX existían índices más rudimentarios, como los propuestos por George Augustus William Shuckburgh-Evelyn. Para escapar de sus acreedores, Wheatley vivió algún tiempo en India y Sudáfrica.

-¿Qué es la indización?

-Un método que permite modificar en forma automática el valor nominal de una variable, en función de los cambios que se producen en el valor nominal de otra. Ejemplo: cada vez que se duplica el precio de viaje en subte, a usted le pagan el doble de pesos por cada conferencia. La clave está en la automaticidad de ajuste, una vez establecido el criterio.

-¿Cuáles son las ventajas?

-La primera es la comodidad. Propietarios e inquilinos no se tienen que reunir cada mes para pactar lo que éste le tiene que pagar a aquel por seguir ocupando la vivienda.

Además no hay que pronosticar la tasa de inflación futura. Indización no se opone a «no ajuste» sino «a ajuste no automático». Si en un país con inflación se prohíbe la indización, la tasa esperada de inflación se incorpora a los contratos vía aumentos nominales, determinados al comienzo del acuerdo.

Cuando la realidad no coincide con las expectativas, el alquiler puede terminar siendo muy caro o muy barato en términos reales. Irving Fisher, Milton Friedman, Alfred Marshall y Mario Henrique Simonsen recomendaron indizar.

-Luce maravilloso, pero; ¿cuáles son los inconvenientes?

-La indización plena rigidiza los precios relativos, impidiendo absorber cambios originados más allá de la inflación. La circular del Banco Central (BCRA) 1050 es sí misma es un mecanismo que transforma tasas de interés en un índice. Pero ésta se estrenó en abril de 1980, momento desde el cual las tasas de interés superaron los aumentos de los salarios y del valor de las propiedades.

Los cambios en los precios relativos obligan a «purgar» los índices, como ocurriera en 1973 a raíz del primer shock petrolero, y durante un mes de 1979, cuando José Alfredo Martínez de Hoz publicó índices con y sin carne vacuna. Junto a los índices convencionales, Estados Unidos estima la «inflación núcleo», que ignora los precios de los alimentos y la energía, por ser más volátiles.

-La falta de indización genera problemas con los ingresos públicos.

-En efecto, en 1967, Julio Hipólito Guillermo Olivera, y una década después Vito Tanzi, mostraron que cuando el pago de los impuestos no se indiza, el valor real de la recaudación disminuye a medida que aumenta la tasa de inflación, sugiriendo que la relación causal podría ir de inflación a déficit fiscal.

Al contrario, la no indización de las deducciones en el impuesto a las ganancias eleva injustificadamente el pago de impuesto a las ganancias de las personas y las empresas.

-Si la pesificación de los contratos supone la indización; ¿cómo se puede aplicar cuando los índices de precios no reflejan la realidad?

-Buen punto. Los contratos no se celebran entre tontos o mal informados. Si junto a la obligación de pesificar los contratos la ley obliga a indizar según la estimación de la tasa de inflación que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los valores iniciales reflejarán, no solamente el valor de lo que se contrata sino también la subestimación esperada por la estimación oficial de la tasa de inflación.

-Don Juan, muchas gracias.

————————————————-

Más información:

Remarks on currency and commerce / By John Wheatley, esq. (London : Cadell and Davies, 1803)

Remarks on currency and commerce

By John Wheatley

¿Cómo surge el dólar paralelo?

junio 3, 2012

Calificar para comprar abre el mercado paralelo

Por Juan Carlos de Pablo

¿Cómo surge el segmento paralelo de un mercado? ¿Qué ventajas e inconvenientes generan los tipos de cambio múltiples? Estas preguntas volvieron a plantearse en los últimos meses en la Argentina, país con larga tradición de controles cambiarios.

Al respecto entrevisté al norteamericano Gerald Garb (1924-2011), quien en 1971 publicó una monografía en la que mostraba que la cantidad demandada que enfrentan los oferentes de un producto aumenta cuando disminuye su precio, sin basarse en una versión extrema del supuesto de racionalidad de los demandantes, versión cuestionada por la denominada economía del comportamiento.

-¿Cómo se derivaba la curva de demanda de un producto, y cuál fue su contribución?

-Varias generaciones de estudiantes de economía aprendieron que la curva de demanda que enfrenta un heladero tiene pendiente negativa, porque cada uno de sus clientes actúa como si maximizara una función de utilidad, sujeta a su restricción presupuestaria. Esta versión extrema de la racionalidad fue cuestionada, entre otros, por Herbert Alexander Simon y Daniel Kahneman. Pues bien, mostré que para que la referida curva tenga pendiente negativa, sólo se necesita que ni los gustos ni los ingresos de los distintos demandantes sean iguales, hipótesis empíricamente muy plausibles.

-¿Cómo surge el segmento paralelo de un mercado?

-Los economistas diferenciamos entre los mercados liberalizados y los no liberalizados. Un mercado está liberalizado cuando lo único que se necesita para comprar un bien es pagar su precio; no lo está cuando además se requiere figurar en una lista, poseer una carta de recomendación, etcétera. Estos últimos requisitos segmentan el mercado, de manera que próxima a la porción oficial surge otra informal o paralela; porque como cuando falta un bien sube la demanda de los sustitutos más próximos, cuando quien compraba dólares en un mercado liberalizado, ahora no lo puede hacer, demanda en el segmento informal.

-¿Qué relación existe entre esto y el régimen de tipo de cambio?

-Precisemos la nomenclatura, diferenciando entre el tipo de cambio fijo (fixed), el ajustable (pegged) y el libre o flotante. En el patrón oro el tipo de cambio era fijo. Durante el ministerio de Adalbert Krieger Vasena el mercado estuvo liberalizado, pero el tipo de cambio no era libre sino ajustable (no modificándose durante 3 años); el tipo de cambio fue libre durante el primer semestre de 1959; en la actualidad ni el mercado está liberalizado ni el tipo de cambio es libre.

-¿Puede el Gobierno segmentar la porción informal del mercado de cambios?

-Puede, si vigila las «cuevas» más conocidas. Lo cual generará las «supercuevas», donde como consecuencia de los mayores riesgos los vendedores cobrarán menos y los compradores pagarán más. La última porción de un mercado siempre está liberalizada, porque de lo contrario sería la penúltima.

-¿Puede el Gobierno segmentar la porción formal?

-También puede, vía tipos de cambio múltiples. Cuando esto ocurre, la cantidad de pesos que un exportador recibe por cada dólar que obtuvo vendiendo productos en el exterior, como la cantidad de pesos que un importador tiene que abonar para juntarse con cada dólar que necesita para comprar productos en el exterior, dependen del bien en cuestión. Ejemplo: $ 4,50 por dólar si exporto soja, $ 9 si exporto anteojos; $ 4,50 si importo acero, $ 27 si importo alfombras persas.

-¿Por qué a la mayoría de los economistas no les entusiasman ni la segmentación de los mercados ni los tipos de cambio múltiples?

-Porque, como criterio general, lo mejor es que exista un solo precio para cada producto. Parece justo que quien gana el doble pague el doble por cada producto que compre, pero cuando esto es así; ¿qué sentido tiene esforzarse más para ganar el doble? A los funcionarios les encanta la segmentación, y la multiplicidad de tipos de cambio, porque les otorga poder discrecional. Entre los empresarios las aguas están divididas, porque favorece a algunos y perjudica a otros.

-Don Gerald, muchas gracias.

Fuente: La Nación, 03/06/12.

Las cuasimonedas, una opción si falta dinero

mayo 20, 2012

Las cuasimonedas, una opción si falta dinero

Por Juan Carlos de Pablo

El menor crecimiento de la recaudación fiscal del gobierno nacional, sumado a las dificultades económico-financieras propias de los Estados provinciales, plantea la reaparición de las cuasimonedas, como hace algo más de una década se denominó a los papeles emitidos por algunas provincias para pagar parte de los salarios y otros gastos públicos.

Para saber más sobre esto, entrevisté al economista austríaco Friedrich August von Hayek (1899-1992). Sus obras completas ocupan 22 volúmenes. Entre ellas, cabe destacar El camino hacia la servidumbre, que gracias al esfuerzo de Aaron Director pudo ser publicada en 1944. En 1974, Hayek compartió el Premio Nobel de Economía con Gunnar Myrdal, por escritos técnicos que habían elaborado medio siglo antes. Su conferencia Nobel, que se titula «La falsa apariencia del conocimiento», es una invitación a la humildad con la cual los funcionarios públicos deberían hablar, y sobre todo ocuparse, de la intervención del Estado en la economía.

-¿Quién inventó la moneda?

-Nadie, en el sentido en el cual Tomas Edison inventó la lámpara eléctrica. La moneda fue inventada para mejorar el intercambio vía trueque, que obligaba a las dobles coincidencias (para aliviar mi dolor de muelas debo encontrar un dentista interesado en mis ideas económicas). Que ocurrió hace mucho tiempo lo sugiere el hecho de que ya Aristóteles había enunciado sus funciones básicas (unidad de cuenta, medio de pago de aceptación general y reserva de valor). A la luz de lo cual, el monopolio estatal de la emisión monetaria debe considerarse un hecho reciente.

-¿Cómo entender el fenómeno de las cuasimonedas?

-Cuando falta un bien, aumenta la demanda de sus sustitutos más próximos. En su país, el gobernador de una provincia abona los salarios públicos con billetes emitidos por el Banco Central. Pero cuando no le alcanzan los que obtiene vía ingresos propios (que en promedio equivalen a apenas 30% de los gastos públicos provinciales), más los que le envía el Estado nacional, por temor a que quemen la Casa de Gobierno provincial con él (o ella) adentro, no les comunica a sus asalariados que las remuneraciones de este mes las pagará en cuotas, sino que las abona con cuasimonedas.

-¿Por qué alguien acepta dinero?

-Quien les preste atención a los billetes se dará cuenta de que la razón por la cual intercambia cosas valiosas, como mercaderías y servicios personales, por rectángulos de papel, no tienen que ver con el texto y las figuras impresos, sino con la esperanza de que cuando desee bienes que están en manos de otros seres humanos, éstos también los aceptarán.

-El caso de las cuasimonedas no es exactamente igual.

-Pero tampoco es totalmente diferente. Se compran menos variedades de bienes que con las monedas, pero el asalariado que no acepta las cuasimonedas se queda sin cobrar, y el supermercado que no las recibe se queda sin vender. Porque monedas y cuasimonedas no son iguales: la primera se deprecia con respecto a la segunda (excepto en el caso de los Cecor emitidos en Córdoba por Ramón Mestre, padre del actual intendente de la ciudad).

-Las cuasimonedas son un parche.

-Como los clubes de trueque que a comienzos del siglo XXI surgieron en la Argentina. La lucha por la vida llevó a algunos a concurrir a determinados lugares con tortas caseras u otros productos, para ver si -vía trueque- conseguían algún bien que necesitaban. Algunos imaginaron que esto era una superación del capitalismo, una tontería. En los clubes de trueque no había dinero, pero sí crédito (hoy entrego una torta y mañana me darán una camisa); esto prueba que puede haber crédito sin dinero, y también hubo estafas (algunos créditos no pudieron ser cobrados, cuando se fugó quien llevaba las cuentas). Esos clubes desaparecieron en cuanto la situación se normalizó.

-En la Argentina 2012 las cuasimonedas son provinciales, pero en Europa pueden ser nacionales.

-Efectivamente. El día que en Grecia, o en España, los empleados públicos cobren parte de sus haberes en dracmas o pesetas, respectivamente, también habrán aparecido las cuasimonedas.

-Don Friedrich, muchas gracias. .

.Fuente: La Nación, 20/05/12.

————————————-

Vea una Historieta basada libremente en las ideas de Hayek:

Friedrich August von Hayek (Viena, 8 de mayo de 1899 – Friburgo, 23 de marzo de 1992) fue un filósofo, jurista y economista de la Escuela Austríaca, discípulo de Friedrich von Wieser y de Ludwig von Mises. Ha sido uno de los grandes economistas del siglo XX y es considerado por muchos uno de los padres del liberalismo moderno. Ha sido también uno de los mayores críticos de la economía planificada y socialista, puesto que cree que conducen al totalitarismo y a la ausencia de la libertad para el desarrollo individual, como se sostiene en Camino de servidumbre. Fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1974.

Su obra, que comprende unos 130 artículos y 25 libros, no se limita únicamente a la ciencia económica, sino que trata desde filosofía política hasta antropología jurídica o historia, y en general todo lo referente a las ciencias sociales.

Vida

Friedrich Hayek nació en 1899 en una familia de intelectuales de Viena, entonces capital del Imperio austrohúngaro. Participó en la Primera Guerra Mundial y al regresar comenzó los estudios de ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de Viena, cursó estudios en filosofía, ambas, economía y filosofía, con gran interés y compromiso humano[cita requerida]. Según afirmó él mismo la experiencia de la guerra fue la que le condujo a interesarse por las ciencias sociales, a pesar de que sus influencias familiares le podrían haber conducido más fácilmente hacia las ciencias naturales. En 1921 y 1923 se doctoró en leyes y en política económica.

Durante aquellos años, Hayek, como la mayoría de sus compañeros, era un socialista fabiano que creía en la intervención del estado para mejorar el orden social y no le gustaban las posiciones antisocialistas y liberales de su profesor Ludwig von Mises, destacado economista de la Escuela Austríaca. Pero precisamente fue la lectura de un libro de von Mises, El socialismo, donde hacía una devastadora crítica a esta doctrina lo que le hizo cambiar de posición y lo convirtió en discípulo suyo. Durante cinco años trabajó bajo su dirección en la Abrechnungsamt (Oficina de Cuentas) encargada de desbloquear y cobrar cuentas que otros estados tenían con el gobierno de la recién nacida Austria. En 1927 se convirtió en director del Instituto para el Análisis del Ciclo Económico, creado por ellos dos mismos.

En 1931 (y hasta 1950), gracias a Lionel Robbins, también alumno de von Mises, se fue a Londres donde ocupó una cátedra en la London School of Economics. Durante sus años en Londres tomó una gran notoriedad y fama en el ámbito académico, tanto por sus publicaciones y estudios, como por su rivalidad con Keynes y la beligerancia en contra de sus ideas. Pero durante los años 30, fueron las ideas de Keynes las que se impusieron y también tras la Segunda Guerra Mundial triunfaron gobiernos socialdemócratas o socialistas, con lo que Hayek perdió relevancia y mucha de la fama que había ganado de joven.

Su enfrentamiento comenzó cuando Hayek hizo un escrito desfavorable al libro de Keynes Tratado sobre el dinero y Keynes le replicó. Después, Keynes tomó la iniciativa y pidió a Piero Sraffa que hiciera un informe crítico de la obra Precios y producción de Hayek, que este replicó. Esta situación provocó que todos los más importantes economistas del momento tomaran parte por uno de los dos bandos[cita requerida]. Aunque la posición de Hayek fue la que prevaleció, la controversia no acabó allí. En 1936, con la publicación de la Teoría general, Keynes cambia de posición respecto a su anterior tratado y plantea una teoría completamente nueva. Con esto logró, al menos momentáneamente, que sus tesis fueran las que se impusieran. En respuesta a esta obra Hayek no hizo ninguna reseña, intentando evitar las duras controversias que había hecho surgir anteriormente y suponiendo ante el cambio de forma de pensar de Keynes que su nueva posición no duraría. Obvió la nueva idea keynesiana de los agregados económicos ya que partía de premisas radicalmente diferentes a las suyas. Desarrolló entonces un esbozo de teoría austriaca del ciclo en una obra que se titularía La teoría pura del capital. Dicha obra logró fundamentar la teoría austriaca sobre una completa teoría del capital, pero no terminaba de desarrollar una teoría dinámica del ciclo. Frente a la creciente popularidad del keynesianismo, Hayek confió en que las últimas objeciones de Keynes a su propia teoría influirían en sus herederos y en que sus ideas no llevarían a políticas antiliberales por ser éste mismo social y políticamente liberal, dejando así el problema del ciclo económico austríaco (que implicaría una revisión del paradigma macroeconómico keynesiano) para ser resuelto por otros economistas, cosa que no sucedería durante su tiempo de vida y sólo comenzaría a plantearse mucho tiempo después (véase el intento de resolución ordinal de Roger Garrison y Adrián Ravier).

Después de esto, Hayek dejó las cuestiones técnicas de la economía para dedicarse a temas más filosóficos o sociales. También creó sociedades con tal de difundir sus ideas y oponerse al socialismo, como la Mont Pelerin Society, en 1947.

En 1949 se divorció de su esposa para casarse con un antiguo amor de juventud, lo que motivó que muchos de sus amigos ingleses, como Robbins, lo abandonaran (aunque años más tarde se reconciliaran). Este hecho lo decidió a emigrar a los Estados Unidos, a la Universidad de Chicago, donde no tuvo una muy buena acogida por parte del Departamento de Economía, debido a las grandes diferencias metodológicas de la Escuela Anglosajona con la Escuela Austríaca de la que provenía. Durante estos años, comenzó a tener problemas de salud, sordera y también depresiones que lo alejaron de la vida pública.

En 1962 volvió a Europa, a la Universidad de Friburgo, donde estaría hasta que, al jubilarse en 1969, retornó a su Austria natal, a la Universidad de Salzburgo hasta que se retiró en 1977. En 1974 recibió el Premio Nobel de Economía, compartido con Gunnar Myrdal, por sus trabajos en el campo de la teoría monetaria y las fluctuaciones económicas y los análisis de la interdependencia de la economía, la sociedad y las instituciones. A partir de entonces su salud mejoró y comenzó una gran actividad que lo llevaría a viajar por todo el mundo exponiendo sus ideas.

Temas recurrentes en su obra

Teorías sobre el ciclo económico

Las contribuciones de Hayek sobre los ciclos económicos se consideran su contribución más importante a la economía, y las hizo durante su juventud. Tomó las bases de su teoría de la obra Teoría del dinero y el crédito de Mises e hizo su propia interpretación del ciclo económico, que fue conocida como Teoría Austriaca del ciclo económico. Podemos considerar como obras más importantes de esta etapa Precios y producción de 1931, que era un compendio de las conferencias que había hecho en la London School of Economics, Beneficios, interés e inversión de 1939 y Teoría pura del capital de 1941.

Hayek explica el origen del ciclo económico a partir del crédito concedido por el banco central y los tipos de interés artificialmente bajos. La expansión del crédito debido a los bajos intereses hace que los empresarios inviertan en proyectos muy arriesgados y en los que nunca hubieran invertido con unos tipos más altos, y provocan una mala coordinación entre producción y consumo e inflación. Primero hay una gran expansión, pero después una gran recesión hasta que vuelve a ajustarse la economía. El proceso sería el siguiente: el alza de precios resultante de una expansión conduce a la caída de los salarios reales, que induce a la substitución de máquinas por mano de obra y una reducción general de los períodos de producción, y en consecuencia los tipos de interés suben, cae la inversión y la economía sufre un descalabro; a la inversa, en una depresión el alza de los salarios reales reactiva la inversión y la mano de obra es reemplazada por maquinaria y los períodos de producción se alargan. Según este argumento, un nivel de consumo al alza a partir de un cierto punto reduce la inversión más que no la aumenta, y viceversa por lo que hace a un nivel de consumo a la baja.

Imposibilidad del socialismo por falta de precios de mercado

El formulador de la idea de que el socialismo no es posible por la inexistencia de precios de mercado fue Mises en un artículo[2] de 1920, que después amplió en 1922 con el libro “El socialismo, un análisis económico y sociológico”, libro que causó una fuerte impresión en un Hayek todavía estudiante. Hayek, desde un principio, puso mucho interés en este tema y desarrolló los argumentos de Mises en diversos artículos durante los años 30. Estos artículos se reunieron en un libro publicado en 1935 y titulado “Planificación económica colectivista: estudios críticos sobre las posibilidades del socialismo”. También podemos destacar “El uso del conocimiento en la sociedad” de 1945 e “Individualismo y orden económico”, que recoge ensayos publicados en 1948.

Los argumentos de sus teorías son que los objetivos del socialismo son sustituir el libre mercado por una economía planificada. Este tipo de economía necesita una institución que elabore un plan central que determine todo lo que se debe producir, institución a la que Hayek llamó Junta Central de Planificación. Esta junta debería tener amplios poderes para intervenir en asuntos económicos, pero el problema sería que cuando esta junta se pusiera a elaborar el plan de producción se encontraría que no tiene ninguna guía o referencia que le indicara qué posibilidades de producción son económicamente factibles, ya que no existirían precios de mercado y sin estos precios no hay guía ni manera de saber lo que se debe producir. Aunque posteriormente este argumento tuvo que refinarse ante la solución de Lange-Lerner que proponía un procedimiento iterativo de dos reglas, por el cual una economía planificada podía alcanzar la misma solución que el libre mercado, a partir de la intervención de una Junta central de planificación.

Según Hayek, los precios de mercado son los transmisores de cantidad de informaciones económicas dispersas y servirían para compartir y sincronizar muchos conocimientos personales; por lo tanto, intentar manipular el mercado conlleva un problema de falta de información. Un intercambio y uso eficiente de los recursos sólo se conseguiría a través del mecanismo de precios. Así pues, esta economía planificada, produciría aquello que aleatoriamente decidiera la junta central, sin que tenga que coincidir necesariamente con la demanda de la población ni con criterios de eficiencia, ya que sería imposible tener en cuenta todas las preferencias de la sociedad. Según Hayek, este era el talón de Aquiles del socialismo.

Contradicción entre economía planificada y libertad individual

Hayek no sólo pensaba que el socialismo y la colectividad comunista implementadas por el estado eran inviables por la falta de precios de mercado; sino que, además, en un plano más filosófico y político, eran incompatibles con la libertad individual, y que, además, estos sistemas, necesariamente, llevaban al establecimiento de régimenes totalitarios, ya que los que llegarían al poder serían siempre los peores elementos de la sociedad. Esas tesis de Hayek pasaron a ser parte del importante debate sobre el cálculo económico en el socialismo entre Hayek de un lado y Oskar Lange y Abba Lerner del otro.

Las críticas de Hayek no iban dirigidas tan sólo hacia los sistemas de economía planificada, sino en general hacia cualquier intervención del estado en la economía, que para él significaba un socialismo progresivo. Hayek desarrolló estos argumentos en Camino de servidumbre, libro publicado en 1944, que le hizo muy popular y que se ha convertido en un clásico. Esta obra la realizó para contraargumentar las opiniones que rezaban que el nazismo era la consecuencia única del pueblo alemán, y la culpa estaba en el «germanismo». Él dijo que el nazismo se había desarrollado como un sistema socialista muy similar al de la URSS, solo que se cambió el elemento de clases por razas, y que esa era la única consecuencia de la evolución del comunismo. Cabe destacar también en este campo, Los fundamentos de la libertad de 1960, considerada una de sus obras maestras.

Hayek argumentaba que sin propiedad privada, se crea una dependencia tan grande del Estado que nos convierte prácticamente en esclavos. El estado debería tener tantos poderes que necesariamente tendría que repercutir en la sociedad. En una sociedad planificada, debe haber alguien que ejerza el poder, que controle el estado. Para imponer unos objetivos comunes a una sociedad, aunque se quiera hacer de manera bienintencionada, es necesario imponer estos objetivos a las personas que no estarán de acuerdo. Para imponerlo, se deberá coaccionar y tomar medidas represivas en caso de que no acepten a la autoridad central, por lo tanto el dirigente se verá obligado a tomar decisiones “desagradables” como el arresto o el asesinato. En consecuencia, los que llegarían al poder serían los que estuvieran dispuestos a tomar estas medidas, y estos serían asesinos y criminales y a partir de aquí estas personas utilizarían el poder para su beneficio personal.

Orden espontáneo del mercado, la ley y la moral

Según Hayek, las instituciones de la sociedad, como las leyes, los mercados o el gobierno, incluso el sistema de precios o el lenguaje, no eran un invento o diseño humano para responder a unas determinadas necesidades, sino que era fruto de un orden espontáneo que consideraba un resultado de la acción humana pero no de su diseño. Así, el ser humano, en un proceso de prueba y error, ha visto como ciertas acciones hechas de forma inconsciente le servían para cierta finalidad. Las acciones que sirven para algo perduran y su combinación también espontánea acaba dando lugar a instituciones humanas, que aparecen sin que el hombre se haya planteado deliberadamente su creación. Es por eso que defendía que no debían haber interferencias en la acción individual espontánea y consideraba que la idea del racionalismo de intentar diseñar conscientemente el mundo era una amenaza para la civilización, ya que esta precisamente había nacido a partir del orden espontáneo.

Dicho de otro modo, Hayek concluirá que el surgimiento y desarrollo de las normas morales que permitieron el surgimiento y crecimiento de sociedades extensas fue producto de un azar evolutivo aún en curso, considerando entonces al orden espontáneo que permite tales sociedades inabarcable para la razón humana, no en el sentido de comprender su funcionamiento, sino en el controlar su dirección, por lo que rechazará todo racionalismo constructivista que pretenda guiar o rehacer racional y completamente tal evolución natural del orden social.

Necesaria sería, para Hayek, la coexistencia de la primitiva moral colectivista propia de los grupos pequeños y muy cohesionados que perviven dentro de la sociedad extensa, con su contraria moral evolutiva individualista que garantiza el funcionamiento y crecimiento exitoso de la sociedad humana extensa. Como un intento de imponer la primera sobre la segunda definirá al socialismo, deduciendo de ello que la búsqueda de tal orden social expresaría una aspiración involutiva o retrógrada y su consecución implicaría la imposibilidad de sustentar la numerosa población humana creciente.

Sobre este tema podríamos destacar los libros El orden sensorial de 1952, libro psicológico donde defiende que la mente humana, igual que el mercado o la sociedad eran fenómenos tan complejos que no se pueden explicar o predecir su funcionamiento; Derecho, legislación y libertad que apareció en tres volúmenes en 1973, 1976 y 1979, donde trata sobre la aparición espontánea de las normas legales y morales, y La fatal arrogancia de 1988, donde atribuye el nacimiento de la civilización a la propiedad privada.

Obras

La teoría monetaria y el ciclo económico, 1929.

Precios y producción, 1931.

Economía y conocimiento, 1936.

La teoría pura del capital, 1941.

Camino de servidumbre, 1944.

Individualismo y orden económico, 1948.

La contrarrevolución de la ciencia. Estudios sobre el abuso de la razón, 1952.

El orden sensorial. Los fundamentos de la psicología teórica, 1952.

El capitalismo y los historiadores, 1954.

Los fundamentos de la libertad, 1960.

Derecho, legislación y libertad, 1973, 1976, 1979. (3 vols.)

La desnacionalización del dinero, 1976.

La fatal arrogancia. Los errores del socialismo, 1988.

Fuente: Wikipedia

Recesión o inflación: a no jugar con las palabras

mayo 6, 2012

Recesión o inflación: a no jugar con las palabras

Por Juan Carlos de Pablo

En el primer trimestre de 2012, en términos reales el PBI de España cayó 0,4% y el de Inglaterra 0,2%. Recesión, titularon los diarios. Con el mismo criterio, si hubieran aumentado 0,4% y 0,2%, respectivamente, deberían haber titulado reactivación. ¿Cómo puede ser que unos pocos décimos de un punto porcentual separen el infierno del paraíso?

Al respecto entrevisté al polaco Victor Zarnowitz, quien luego de sobrevivir su internación en un campamento de trabajos forzados, llegó a Estados Unidos en 1952. Trabajó en el National Bureau of Economic Research, continuando el análisis del ciclo económico originado en los trabajos de Arthur Frank Burns y Wesley Clair Mitchell. Integró el comité de 7 miembros del NBER encargado de fechar el comienzo y la finalización de las recesiones.

– ¿Qué aprendió, luego de dedicar su vida profesional al estudio de los ciclos económicos?

– Que aún en las economías más avanzadas las estimaciones de las cuentas nacionales están sujetas a deficiencias estadísticas y conceptuales, que no existen periodicidades cíclicas rígidas y que por consiguiente, los pronosticadores deben ser muy cautos. Calcular la variación porcentual de cualquier variable es una operación aritmética, interpretar dicha variación requiere conocimientos de teoría e historia económicas. Lo primero lo puede hacer un robot, lo segundo no tiene nada de mecanicista.

– Tiene tanta falta de sentido calificar de recesión una caída de 0,2% del PBI, como calificar de inflación un aumento de precios de 0,2% y de deflación una disminución de 0,2%.

-Efectivamente. Si recesión y reactivación, como deflación e inflación, se definen de manera muy amplia, entonces el estancamiento y la estabilidad no existen. Me explico: si calificamos como deflación cualquier caída del PBI, por mínima que sea, y como reactivación cualquier aumento del PBI, por mínimo que sea, el estancamiento sólo correspondería a aquella situación en la cual el PBI fue exactamente igual en los dos períodos. Es decir, nunca. Una barbaridad. Y lo mismo podríamos plantear con respecto a la inflación y a la deflación.

– … y al pasado, presente y futuro.

-Claro. Si el pasado se refiere a todo lo que ocurrió desde que se creó el mundo hasta hace un instante, y el futuro a todo lo que va a ocurrir desde dentro de un instante hasta el Día del Juicio Final, entonces el presente no existe. El presente, como el estancamiento de la actividad económica o la estabilidad del nivel general de los precios, son categorías que ayudan a pensar, no mediciones infinitesimales carentes de toda entidad. En el sentido decisorio el presente no es un instante, es un período.

– Dicho de otra manera, los calificativos no deberían basarse exclusivamente en consideraciones cualitativas.

-Esto ocurre en todos los órdenes de la vida, por ejemplo, en los casos de la fiebre y el sobrepeso. Si la temperatura normal del cuerpo humano es de 36,5 grados, tiene fiebre quien registra 37 grados y también quien tiene 40 grados. Pero no ayuda a entender, afirmar que ambos seres humanos están afiebrados. Como tampoco ayuda a entender decir que está tan excedido de peso quien pesa 110 kilos como quien pesa 150 kilos.

– Volvamos a la economía.

-Si el PBI de un país aumenta o cae 0,3%, el diagnóstico que sirve para entender corresponde a una economía estancada, no una en reactivación en el primer caso, o en recesión en el segundo. A propósito: quien afirma que la crisis internacional que comenzó en Estados Unidos en 2007 es la más severa desde la verificada durante la década de 1930, no falta a la verdad, pero confunde si con esta afirmación da a entender que ambas crisis tuvieron intensidad parecida. En la década de 1930 países como Estados Unidos sufrieron, durante varios años seguidos, tasas de desocupación de por lo menos 20% de la fuerza laboral; en la actual, sostenidamente, ni la mitad. Tanto en Estados Unidos como en la Argentina y Venezuela el nivel general de los precios aumenta, pero se equivoca quien ignora que lo hacen a tasas bien diferentes.

– Don Victor, muchas gracias. .

Fuente: La Nación, 06/05/12.

————————————-

Victor Zarnowitz

Victor Zarnowitz (born 1919 in Oświęcim Poland, d. 21 February 2009 in New York City[1]) was a leading scholar on business cycles, indicators, and forecast evaluation. Dr. Zarnowitz was Senior Fellow and Economic Counselor to The Conference Board. He was Professor Emeritus of Economics and Finance, Graduate School of Business, The University of Chicago, and Research Associate, National Bureau of Economic Research (NBER).

In 1939, he fled Poland to escape the Nazi invasion, but was imprisoned by the Soviet Russians and worked at a labor camp in Siberia. Dr. Zarnowitz earned his Ph.D. in economics (summa cum laude) at the University of Heidelberg in Germany in 1951. He came to the United States in 1952. In 1959 he moved to Chicago and became a professor at the University of Chicago.[2]

He was a Fellow of the National Association of Business Economists, Fellow of the American Statistical Association, Honorary Fellow of the International Institute of Forecasters, and Honorary Member of the Center for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET). In 2001, he received the William F. Butler Memorial Award from the New York Association for Business Economists. His numerous papers and books include An Appraisal of Short-Term Economic Forecasts (1967), The Business Cycle Today (1972), Orders, Production, and Investment (1973), and Business Cycles: Theory, History, Indicators, and Forecasting (1992). His most recent papers are «Has the Business Cycle Been Abolished?» (1998), «Theory and History Behind Business Cycles» (1999), and «The Old and the New in U.S. Economic Expansion» (2000).

He was notable as a researcher on the performance of economic forecasting, and he concluded that economic forecasters have little success in predicting business cycle turning points.[2] He established that planners are better off using the average of forecasts, rather than relying on any individual forecast. This has become a common practice on the part of governments in the setting of their budgets.

Zarnowitz remained an active economist throughout his life. In 1999 he joined The Conference Board, the organization which publishes the Index of Leading Indicators and the Consumer Confidence Index. He continued working five-day weeks until the day before he died, according to The Conference Board, and he was also an active member of the Business Cycle Dating Committee at the National Bureau of Economic Research. His final decision with the committee was the determination that the Late-2000s recession had begun in December 2007.[3]

The historical pattern in which deep recessions are usually followed by steep recoveries is known by economists as «the Zarnowitz rule».[4]

Publications

Zarnowitz, Victor (1985), ‘Recent work on business cycles in historical perspective: a review of theories and evidence’. Journal of Economic Literature 23 (2), pp. 523–80.

Zarnowitz, Victor (1992), Business cycles: theory, history, indicators and forecasting. The university of Chicago press. In Studies in business cycles. vol 27. ISBN 0-226-97890-7

Zarnowitz, Victor (2008), ‘Fleeing the Nazis, Surviving the Gulag, and Arriving in the Free World: My Life and Times,’ Praeger, ISBN 978-0-313-35778-7

Fuente: Wikipedia.

Victor Zarnowitz

Inequidad y desigualdad no significan lo mismo

abril 15, 2012

Inequidad y desigualdad no significan lo mismo

Por Juan Carlos de Pablo

Notable cantidad de personas utiliza los términos desigualdad e inequidad como si fueran sinónimos, y dan por sentado que toda modificación de la distribución de los ingresos que disminuye la desigualdad la torna más equitativa, en tanto que toda modificación que aumenta la desigualdad la torna más inequitativa.

Al respecto entrevisté al italiano Corrado Murphy Gini (1844-1965), quien entre 1926 y 1932 dirigió el Instituto Central de Estadísticas de su país. En 1936, conmemorando el 300° aniversario de su fundación, la Universidad Harvard le otorgó un doctorado honorífico en ciencias (Paul Anthony Samuelson puntualizó la gran pifiada cometida por la referida universidad, porque en el año en que se publicó La teoría general no le otorgó un doctorado honorífico a John Maynard Keynes, sino a Dennis Holms Robertson).

-El coeficiente de Gini en distribución del ingreso, como el índice de Laspayres en tasa de inflación, son los indicadores más conocidos de sus respectivas especies. ¿En qué consistió su aporte?

-En 1905, luego de ordenar a las personas o a las familias según su nivel de ingreso (ejemplo: el 10% más rico percibe 40% del ingreso total), Max Otto Lorenz ideó una curva de concentración, para lo cual en un gráfico cuadrado, en una de sus coordenadas, midió el porcentaje acumulado de las personas o las familias, y en la otra la proporción acumulada del ingreso total que les corresponde. Si los ingresos de todos fueran iguales, la curva resultante sería la diagonal del cuadrado, de manera que la distancia que existe entre la curva observada y la diagonal indica el grado de desigualdad del ingreso.

-Insisto: ¿cuál fue su aporte?

-En 1921, transformé el gráfico en un número, que mis colegas identifican con mi apellido. Mirando el gráfico de Lorenz no siempre resulta fácil saber qué ocurrió con la distribución del ingreso comparando curvas que corresponden a distintos países, o a diferentes períodos de un mismo país, porque las curvas pueden intersectarse entre sí.

-El suyo no es el único indicador.

-Efectivamente, porque hay más de una forma de sintetizar la información. Otros indicadores muy citados fueron propuestos por Anthony Barnes Atkinson y Hans Theil. En la Universidad Nacional de La Plata Leonardo Carlos Gasparini lidera un conjunto de economistas que analizan sistemáticamente la distribución del ingreso en América latina.

-¿Por qué es un error utilizar desigualdad e inequidad como sinónimos?

-Porque se refieren a planos distintos. Igualdad y desigualdad son conceptos estadísticos; equidad e inequidad son conceptos éticos o morales. Los primeros sirven para describir una realidad, los segundos para calificarla.

-Suele considerarse que toda reducción de la desigualdad aumenta la equidad, y viceversa.

-No siempre. ¿Qué tiene de equitativo que reciban igual ingreso quienes trabajan y quienes no, quienes asumen riesgos y quienes no? El ejemplo que siempre se pone en clase consiste en pedirles a los alumnos que obtuvieron mejor calificación en un examen que en el nombre de la equidad les transfieran parte de la nota a quienes reprobaron. Sólo quienes piensan que el PBI cae del cielo sostienen que la distribución más equitativa es la igualitaria.

-También lo pensaba Jeremy Bentham.

-Pero no conozco país que justifique en sus ideas la redistribución del ingreso. Tampoco en las de Vilfredo Pareto, para quien como la comparación interpersonal de las funciones de utilidad era imposible, postuló un criterio de bienestar que prácticamente paraliza la acción pública.

-La mayoría de los estudios muestra que el coeficiente de Gini disminuye a lo largo del tiempo cuando se considera a todos los habitantes del mundo como si habitaran un solo país, pero aumenta dentro de cada país.

-Así es. Lo primero, por el avance de China y la India en las últimas décadas. Como fenómeno continental, la pobreza está hoy concentrada en Africa. Pero dentro de cada país, tengan ingresos por habitante promedio alto o bajo, existen bolsones de pobreza bien significativos.

-Don Corrado, muchas gracias.

Fuente: La Nación, 15/04/12.

El BCRA no puede definir solo el nivel de reservas

abril 1, 2012

El BCRA no puede definir solo el nivel de reservas

Por Juan Carlos de Pablo

Menudo encargo recibieron los directores del Banco Central (argentino), como consecuencia de la modificación de la Carta Orgánica. Porque a las tareas que tenían que cumplir deben sumarle la de determinar el nivel óptimo de las reservas de divisas que debe mantener el banco.

Para ayudarlos entrevisté al alemán Karl Gustav Adolf Knies (1821-1898), profesor en las universidades de Friburgo y Heildelberg, quien, según Julio Hipólito Guillermo Olivera, fue pionero en la aplicación de nociones probabilísticas para determinar el efectivo que por razones precautorias tienen que mantener los bancos como proporción de sus depósitos.

-¿En qué consistió su aporte?

-Mostré que el aumento de las reservas no debía guardar relación con el aumento de los depósitos, sino con la raíz cuadrada de ese aumento. Encaramado en mis hombros, Francis Ysidro Edgeworth transformó este resultado en un teorema. En 1971, en una tormentosa sesión de la Asociación Argentina de Economía Política, que ninguno de los presentes podrá olvidar, Olivera mostró que este enfoque también se puede aplicar a las mercaderías, las reservas internacionales, etcétera.

-En la Argentina, hoy, se plantea la cuestión de la determinación del nivel óptimo de reservas que debe tener el Banco Central.

-El cálculo de las reservas precautorias sobre la base de los teoremas de la raíz cuadrada sirve para el caso en el que las personas adoptan sus decisiones sobre la base de consideraciones individuales, en el ejemplo de un banco, tanto cuando depositan como cuando retiran fondos. No sirve cuando, al decir de Guillermo Antonio Roberto Calvo, alguna noticia [o la anticipación de que algo puede llegar a ocurrir], genera comportamientos de manada, que dan lugar a corridas bancarias o cambiarias.

-¿De qué depende, entonces, el nivel óptimo de reservas de un banco central?

-De la relación [o falta de ella] que existe entre las políticas fiscal, monetaria y cambiaria. Por lo cual, no sólo no puede definirse un único nivel óptimo de reservas, sino que el valor óptimo según cierto punto de vista puede ser muy diferente de los que surgen según otros puntos de vista. Ejemplo: en un país donde el tipo de cambio es libre y el Tesoro nacional no está endeudado, o no recurre al Banco Central para pagar sus gastos en moneda extranjera, el nivel óptimo de reservas es ¡cero! En el otro extremo, durante la convertibilidad, el Banco Central tuvo que mantener, como mínimo, reservas equivalentes a la base monetaria.

-¿Por qué también depende de las políticas fiscal y monetaria?

-Porque si para financiar el déficit fiscal, o alentar el crédito bancario, el Banco Central aumenta la oferta monetaria más allá de la cantidad de dinero que la población desea mantener líquida en sus bolsillos o como depósitos, ésta intentará sacarse de encima el excedente comprando dólares. Si las autoridades no desean que el tipo de cambio nominal aumente, tendrán que sacrificar reservas, para lo cual tienen que tenerlas o adquirirlas.

-¿No está usted mezclando stocks y flujos?

-Los estoy combinando, pero por las dudas, aclaro, porque es muy importante. La emisión monetaria, como el déficit fiscal, son flujos; mientras que las reservas son un stock. Si año tras año continúan los desequilibrios fiscal y monetario, no hay nivel de reservas que alcance. De la misma manera que si de la heladera lo único que hacemos es sacar, llegará el día en que la habremos vaciado.

-Ninguna de estas políticas está en manos del directorio del Banco Central.

-Efectivamente. El cálculo que les encargaron a los directores depende de variables que están fuera de su control, de modo que realizarán la tarea de la misma manera que dentro del sector privado la realizarán los consultores para satisfacer las preguntas que les planteen sus clientes.

-¿Y si emitimos, pero introducimos el control de cambios y las licencias de importación?

-Demorará en aparecer el momento en que el sistema dejará de ser viable, pero si no se atacan los desequilibrios fundamentales, el encontronazo será inevitable.

-Don Karl, muchas gracias.

Fuente: La Nación, 01/04/12.

Las medallas son válidas, pero no suficientes

marzo 18, 2012

Las medallas son válidas, pero no suficientes

Por Juan Carlos de Pablo

A quienes les repugna que la conducta humana dependa de los costos y los beneficios de las acciones adoptadas (los incentivos y los desincentivos, según los economistas) cuando no tienen más remedio que tenerlos en cuenta les parece más digno que los incentivos no sean materiales sino honoríficos.

Al respecto entrevisté al ruso Yevsei Grigorievich Liberman (1897-1983), quien estudió derecho en la universidad de Kiev y dictó clases en la de Cracovia. Integra mi galería de «los Ruggero Leoncavallo de la economía», porque al igual que el autor de I pagliacci , Liberman se inmortalizó por una sola obra, un artículo titulado «Plan, beneficio e incentivo», que en 1962 publicó en Pravda.

Dentro de la ex Unión Soviética, su propuesta de inducir comportamientos sobre la base de incentivos materiales, como el beneficio empresario, chocó contra el estajanovismo.

Aleksei Grigorievich Stajanov fue un minero nacido en Lugovaia. A raíz de un concurso organizado por el Komsomol (la porción juvenil del Partido Comunista Soviético), el 31 de agosto de 1935, en cinco horas 45 minutos de trabajo consiguió extraer 14 veces más carbón que el promedio de sus compañeros, y se convirtió en el modelo de todos los trabajadores de la ex Unión Soviética (URSS). Todo esto según Wikipedia.

-¿A qué se llama estajanovismo?

-Al hecho de que tamaña hazaña no fue recompensada con dinero, sino con una medalla.

-¿Y lo conformaron con esto?

-En aquel momento sí, pero entre 1936 y 1941 Stajanov estudió en la Academia Industrial de Moscú, entre 1941 y 1942 dirigió una mina, y entre 1943 y 1957 trabajó en el ministerio de la industria del carbón. También fue diputado del Soviet Supremo.

-¿Puede citar algún otro caso?

-Quienes obtienen el premio Nobel adquieren mucho prestigio y una apreciable cantidad de dinero [que en la idea original debía servir para financiar ulteriores investigaciones, porque Alfred Nobel quería que se premiara a jóvenes promisorios; en el caso de economía no ocurre, dado que la edad promedio de los 69 galardonados hasta ahora es de 67 años]. Estoy seguro de que quienes se consideran merecedores del premio estarían tan nerviosos esperando el veredicto, y satisfechos en caso de recibirlo, aunque cada 10 de diciembre el rey de Suecia sólo les entregara? una medalla.

-¿Cuál es el problema?

-Que el accionar de los seres humanos referido a qué y cómo producir y consumir no se puede regir por un sistema basado en medallas. La enorme mayoría de los seres humanos pretende mejorar su nivel de vida, en cuanto a alimentación, vestimenta, habitación, educación de sus hijos, turismo, etcétera, y para ello nada mejor que dejarlos que apliquen de la mejor manera posible sus servicios laborales, sus talentos profesionales, etcétera y con el producido del esfuerzo, y la exitosa asunción de riesgos, lograr lo que se proponen. Si el estajanovismo hubiera funcionado, yo no hubiera tenido que hacer la propuesta que hice.

-La desintegración de la Unión Soviética demandó que el socialismo se transformara en capitalismo, algo que como no estaba pensado se hizo sin «libreto».

-Las transformaciones institucionales siempre son específicas y rara vez planeadas. En Rusia el paso del zarismo al comunismo ocurrió en 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial y en un país, que, según Karl Heinrich Marx, no había madurado lo suficiente (su Alemania natal era el candidato obvio), por lo cual hubo que inventar la explotación del campesinado ruso para financiar el desarrollo económico. La entendible resistencia de éstos generó muchos asesinatos, entre ellos el de mi colega y compatriota Nikolai Dmitrievich Kondratieff.

-El paso del comunismo al capitalismo tampoco fue planeado.

-La caída del Muro de Berlín sorprendió a todos, incluidos Mijail Gorbachov, Helmut Kohl y George Bush padre, por sólo mencionar a tres personas que debían haber estado bien informadas. ¿Es Rusia una economía capitalista? China, formalmente un país comunista, está hoy más cerca del capitalismo que Rusia.

-Don Yevsei, muchas gracias.