Fuente: revistalibrecomercio.com, 02/08/17.

Video publicado el 31 de octubre de 2019

Más información:

Geopolítica en los Negocios

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.

mayo 9, 2020

1) No intentes vender tus productos o servicios de forma insistente en cada Twitt y mucho menos sin aportar valor añadido en tus contenidos. Esa forma de comunicarte normalmente molesta a tus seguidores que de alguna forma te catalogaran como Spam. Ademas, no obtendrás los resultados que esperas. En algún otro post he escrito que las redes sociales y en especial Twitter no es lo más adecuado para generar y cerrar ventas en un mercado frío. No te centres en vender y vender. No te va a funcionar

.

2) Si eres de los que se sienten provocados fácilmente, no te sientas tentado a dar malas respuestas a tus seguidores. Recuerda que estas en una red social abierta a diferentes tipos de personas y mentalidades y hay que cuidar las formas a la hora de relacionarte con ellos. Aunque es cierto que hay muchas personas que puedan tratarte de forma desconsiderada o incluso agresiva. Piensatelo tres veces antes de responder con el mismo trato descosiderado o agresivo. En Twitter no te va a ayudar en nada en posicionarte como persona relevante. En muchas ocasiones esos comentarios se responden solos o incluso algunos son defendidos por otros seguidores que te puedan conocer. Responde de forma clara pero educadamente.

. .

3) Ten cuidado con la forma en la que participas de las conversaciones. ¿A que me refiero con esto? Bueno las redes sociales y evidentemente en twitter especialmente se utilizan para socializar y mantener conversaciones con los diferentes seguidores y perfiles e incluso sumarse a alguna de ellas . Y eso no esta mal siempre que lo hagamos de tal forma que no parezca que nos estamos entrometiendo de forma indiscreta, pesada o descarada en una conversación ajena. Por ejemplo si un grupo de personas es discutiendo sobre un tema y entras con comentarios que pueden molestar y lo haces de forma continuada. Casi con seguridad no vas a ser muy bien recibido. Recuerda que Twitter es como una fiesta o una reunión de amigos y si entras de forma desconsiderada, pueden excluirte. O peor aún, Bloquearte y considerarte no grato.

.

4) No seas “demasiado” activo. Evita caer en la tentación de Twittear de forma masiva e incongruente. ¡Eso cansa! NO debes de saturar los Time Line de tus seguidores con Tweets innecesarios o fuera de lugar o que siempre estén vendiendo algo casi sin dejar un tiempo razonable de respuesta. Y si los programas para ser enviados como por ejemplo en Twittmate, procura que sean coherentes y con un margen de tiempo razonable. Algo que te va a ayudar a detectar si eso te está ocurriendo es comprobar si hay perfiles que te están dejando de seguir.

.

5) Evita enviar siempre los mismos Tuits varias veces al día. Aunque esto ya no lo permite Twitter pero puedes caer en el error de hacer con pequeñas variaciones el mismo Tuit en el mismo día. Y aunque en principio no está mal repetir la información, porque tus seguidores no están conectados a su perfil permanentemente o estén con otras actividades y no les permita ver todo lo que publicas, pero ten cuidado de pasarte todo el día repitiendo lo mismo. Eso no contribuye a generar una conversación y te va a ayudar poco en tu marketing en Twitter

.

6) No hagas Spam en los Mensajes directos. Procura enviar un saludo y en el mejor de los casos un regalo de bienvenida o información pertinente o una comunicación que no incomode a tus seguidores. Los Mensajes Directos no son para Saturar a tus seguidores.

.

En definitiva, intenta tener personalidad propia en Twitter. Se tu mismo. Y sobre todo procura ser el mejor en lo que haces.

Ten en cuenta que es básico respetar las reglas de juego de la comunidad de Twitter. Procura responder cuando te hacen preguntas, aporta valor en tus tuits, mantén las formas, se respetuoso y no hagas perder el tiempo a tus seguidores. Dicho así parece sencillo, pero no es nada fácil cumplirlo.

Fuente: juancarloscamano.com, 2016.

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.

mayo 8, 2020

Por Fernando Arancón.

A principios del siglo XX, el geógrafo Mackinder elaboró una teoría para comprobar qué potencia dominaría el mundo. Desde el Imperio ruso a la Alemania nazi, pasando hoy por el gigante chino, nadie ha conseguido cumplir esa profecía geopolítica.

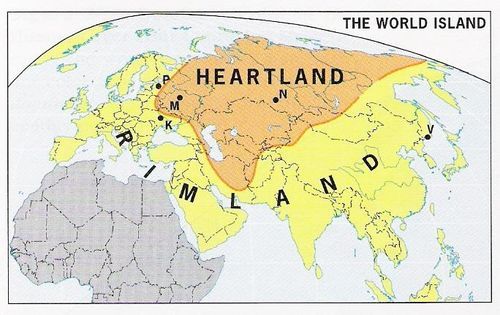

En 1904 el político y geógrafo inglés Halford John Mackinder ideó una teoría generalista sobre el pasado, presente y futuro del poder mundial. Esta teoría, llamada teoría del heartland o del corazón continental, venía a decir que, históricamente, quien controlaba la zona de Asia central-Rusia central-Siberia tenía bastantes probabilidades de controlar tanto el resto de Asia como el resto de Europa y obtener así una posición privilegiada de cara al dominio mundial. Esta especie de profecía geopolítica nunca ha llegado a producirse realmente, aunque sí es cierto que en varios momentos de la Historia ha estado cerca de cumplirse.

En los últimos tiempos se ha relacionado este poder del heartland con el ascenso vertiginoso de China, que regionalmente es una potencia consolidada y mundialmente es una firme candidata a lograr el título de superpotencia en las próximas décadas. Por tanto, aunque esta teoría de principios del siglo XX sea simplista e inconcluyente en muchos aspectos, es interesante porque se ha tomado repetidamente como modelo de política exterior o económica, por lo que aquí intentaremos encajar la proyección del auge chino con las predicciones del geógrafo inglés.

En su conferencia “El pivote geográfico de la Historia”, Mackinder introducía la idea de que, históricamente, el poder se había expandido por un medio geográfico determinado. Hasta la Edad Moderna (siglo XV), la expansión se había dado a través del medio terrestre, gracias al caballo y los ejércitos montados. Añadía también el hecho de que hasta esa época todas las grandes invasiones que habían sufrido Europa o Asia provenían de una región en concreto: Asia central.

En la Edad Antigua, en los primeros siglos después de Cristo, los hunos comenzaron una expansión desde la zona de Mongolia y Asia central hacia el resto de Eurasia. De hecho, esta expansión fue uno de los motivos de la construcción de la Gran Muralla China. Por ese mismo continente llegaron a la India y Persia, mientras que en su expansionismo por Europa durante el siglo V d. C. estuvieron a punto de destruir el Imperio romano de Occidente —que sólo aguantó 20 años más—. Casi mil años después, durante el siglo XIII, los mongoles llegaron —en su etapa inicial liderados por Gengis Kan— hasta el sur de China, Irán, Turquía o países actuales tan distantes como Ucrania o Rumanía.

A partir del siglo XV, con el desarrollo de la navegación ultramarina y la llegada a América de los europeos, el medio de expansión más rápido y eficaz deja de ser la tierra y pasa a ser el mar, por lo que la ventaja del heartland respecto a la capacidad de expansión se pierde. Ahora son los países europeos con amplio acceso al mar los que se expanden de manera extraordinaria. España, Inglaterra, Francia y Holanda llegan a conseguir extensos territorios fuera de Europa gracias al desarrollo de sus armadas y al comercio marítimo. Es más, con la movilidad naval ganan en penetración terrestre, por lo que el efecto del corazón continental se ve aún más reducido. También las estructuras políticas, económicas y militares han cambiado desde las grandes invasiones. En la zona de Asia central siguen existiendo tribus o pueblos desunidos y que no se han desarrollado tecnológicamente, mientras que los pueblos europeos, que siglos atrás tenían una capacidad tecnológica similar a la de los invasores asiáticos, han desarrollado armas de fuego potentes, formas de gobierno eficientes, infraestructuras de calidad, poblaciones numerosas y medianamente densas, etc.

A partir del siglo XV, con el desarrollo de la navegación ultramarina y la llegada a América de los europeos, el medio de expansión más rápido y eficaz deja de ser la tierra y pasa a ser el mar, por lo que la ventaja del heartland respecto a la capacidad de expansión se pierde. Ahora son los países europeos con amplio acceso al mar los que se expanden de manera extraordinaria. España, Inglaterra, Francia y Holanda llegan a conseguir extensos territorios fuera de Europa gracias al desarrollo de sus armadas y al comercio marítimo. Es más, con la movilidad naval ganan en penetración terrestre, por lo que el efecto del corazón continental se ve aún más reducido. También las estructuras políticas, económicas y militares han cambiado desde las grandes invasiones. En la zona de Asia central siguen existiendo tribus o pueblos desunidos y que no se han desarrollado tecnológicamente, mientras que los pueblos europeos, que siglos atrás tenían una capacidad tecnológica similar a la de los invasores asiáticos, han desarrollado armas de fuego potentes, formas de gobierno eficientes, infraestructuras de calidad, poblaciones numerosas y medianamente densas, etc.

En este punto parece que la teoría de Mckinder se diluía en el propio devenir de la Historia, pero entonces llegó un avance que devolvió la vida al maltrecho heartland: el ferrocarril. Gracias a este invento se empezaba a reequilibrar la carrera entre la tierra y el mar. No cabe duda de que el ferrocarril ha sido uno de los puntos de inflexión en la Historia mundial: acortaba el tiempo de desplazamiento de ejércitos y productos y aumentaba la capacidad de transporte entre un punto y otro, especialmente en sitios alejados del mar.

Así llegamos a 1904, cuando nuestro autor explica de manera más amplia todo lo comentado anteriormente. El medio terrestre parecía estar ganando de nuevo la partida al mar, por lo que la teoría del corazón continental resucitaba. De manera más amplia, ahora debía haber una potencia terrestre y una marítima, que básicamente pugnarían por el control del heartland. Quien controlase el corazón continental controlaría el “cinturón interior”, zona que comprendía el resto de la Europa y Asia continental, y quien controlase ese cinturón interior probablemente acabase controlando el “cinturón exterior”, que venía a ser el resto del mundo.

Para entender este modelo también debemos verlo desde la óptica de la época en la que Mackinder lo propuso. En 1904 Gran Bretaña era la potencia indiscutible; su imperio colonial era el más extenso del mundo y su poder naval resultaba abrumador. En cambio, como potencia terrestre, había ciertas dudas. ¿Lo era el Imperio ruso, ocupante efectivo del heartland, pero industrial y militarmente atrasadísimo? ¿Sería Alemania, potencia terrestre en alza que miraba con cierto apetito al este de Europa?

A finales del siglo XIX casi estalla una guerra entre británicos y rusos en Afganistán e India por el control de Asia central, una región geoestratégica clave según Mackinder. La cuestión de entonces no era quién iba a controlar el corazón continental, puesto que se sabía ya sobradamente que en su mayoría esta zona estaba bajo el dominio del Imperio ruso, sino si este sería capaz de desarrollar el potencial suficiente para cumplir la profecía geográfica.

La Primera Guerra Mundial evidenció que Rusia no era ni iba a ser ese candidato a dominador mundial. Su ejército, pésimamente armado, apenas hizo nada en la guerra al no haber una capacidad industrial detrás que respaldase ese esfuerzo. Llegó la Revolución de Octubre, Rusia cambió su nombre por el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) —con una dura guerra civil acompañada de hambrunas— y el puesto de potencia terrestre se quedó otra vez sin candidato al estar también Alemania puesta contra la lona tras el Tratado de Versalles.

El siguiente momento en el que saltaron las alarmas fue durante la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña todavía mantenía el estatus de potencia marítima —le quedaba un lustro para perderlo a manos de Estados Unidos—, mientras que la alianza germano-soviética hacía temer que se consumase la gestación definitiva de una potencia terrestre. La ruptura de esa alianza con la guerra entre ambos hizo que el remedio fuese peor que la enfermedad: si Alemania, que dominaba de manera efectiva casi toda Europa Occidental, dominaba también la enorme extensión que suponía la URSS, heartland incluido, el mundo acabaría siendo alemán. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt ya entreveía esta posibilidad el 29 de diciembre de 1940 en su célebre discurso “El arsenal de la democracia”:

“Los líderes nazis de Alemania han dejado claro que pretenden no solo dominar toda forma de vida y pensamiento dentro de su propio país, sino también esclavizar a toda Europa y entonces hacer uso de sus recursos para dominar el resto del mundo. […] ¿Alguien cree realmente que necesitamos temer un ataque mientras permanezca en el Atlántico como nuestro más poderoso vecino naval una Gran Bretaña libre? ¿Alguien cree realmente, por otro lado, que podríamos descansar en paz si las potencias del Eje fueran nuestro vecino ahí? Si Gran Bretaña cae, las potencias del Eje controlarán los continentes de Europa, Asia, África, Australia y los océanos. Y entonces se encontrarán en situación de convocar enormes recursos militares y navales contra este hemisferio”.

Desde Estados Unidos sabían perfectamente que, si la URSS y Gran Bretaña caían, ellos acabarían haciendo lo mismo en un tiempo. Finalmente, la máquina de guerra alemana acabó ahogándose en Rusia y hubo de retroceder todo lo andado hasta Berlín.

El medio siglo posterior estaría marcado por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Ahora sí había verdaderamente una potencia marítima con una capacidad de despliegue mundial —EE. UU.— y una potencia terrestre, de enorme extensión, con muchos recursos, una industria potente y un ejército numeroso y bien armado que además controlaba el heartland —URSS—. El modelo de Mackinder de esa lucha de gigantes empezaba a cuadrar.

El inconveniente que había ahora era la amenaza nuclear, que implicaba la destrucción mutua si la situación se les iba de las manos, así que todo acabó derivando en la llamada doctrina de la contención, que trataba de impedir cualquier expansión, tanto territorial como de influencia, por parte de las dos superpotencias. De hecho, para que veamos la importancia que esta contención soviética suponía para los Estados Unidos, el presidente Reagan llegó a decir en 1988, casi 50 años después de que Roosevelt se refiriese a la contención nazi, lo siguiente:

“La primera dimensión histórica de nuestra estrategia es relativamente simple, clara y enormemente sensata. Es la convicción de que los intereses de seguridad nacional fundamentales de los EE. UU. se pondrían en peligro si un Estado o grupo de Estados hostiles dominaran la masa de tierra euroasiática. Y desde 1945 hemos procurado evitar que la URSS sacara partido de su posición geoestratégica ventajosa para dominar a sus vecinos de la Europa Occidental, Asia y Oriente Próximo, con lo que se alteraría el equilibrio mundial de poder en nuestro perjuicio”

Geografía política, P. Taylor y C. Flint, 2002

La Guerra Fría acabó en 1991 con la desaparición de la URSS y, con ella, la idea de que una superpotencia surgiese del heartland. Su heredera más directa, Rusia, estaba inmersa en una crisis tan profunda que la relegaba a la segunda división geopolítica. Por otro lado, las ex repúblicas soviéticas de Asia central —Kazajistán, Uzbekistán, Kirguizistán, Turkmenistán y Tayikistán— se convertían en dictaduras tremendamente corruptas, con rivalidades étnicas; Mongolia no había sido nunca relevante como Estado y no tenía previsiones de serlo, y, finalmente, China acababa de despertar del funcionamiento comunista y apenas había echado a andar por la senda capitalista. Parecía que de nuevo estaba vacante la plaza de potencia terrestre.

Cuando Mackinder elaboró su teoría en los primeros años del siglo XX, es poco probable que pensase en China como un candidato aceptable para dominar el heartland. Mackinder sentía cierta fascinación por el Imperio ruso, que en aquellos años llevó a cabo reformas políticas y económicas en su interior para impulsar la industria en un país fundamentalmente agrario. Quizás no pensó en China porque el ahora gigante asiático era entonces un cortijo de las potencias europeas y su emperador poco tenía que decir: gobernaba —por decir algo— el centro y norte de lo que hoy es China; el resto, factorías europeas, influencia europea y todo dominado por europeos.

Como es lógico, los chinos acabaron rebelándose y los europeos optaron por salir de allí, no sin antes provocar que China acabase en un mosaico de varios Estados en un régimen casi feudal. Hasta la victoria de Mao Zedong en 1949, no podemos decir que China fuera un país totalmente unificado y controlado efectivamente por un poder central.

Siguiendo fielmente la delimitación original del heartland de Mackinder, las regiones del noreste de China entran dentro del corazón continental. Más concretamente, podemos incluir la región de Sinkiang, poblada mayoritariamente por uigures musulmanes, dentro de ese espacio conquistador. Así, China tiene medio pie metido en el corazón. Tampoco es que eso sea lo importante; las líneas en los mapas, como las fronteras, es algo imaginario, así que podemos extender el área del heartland a parte de China.

A finales de la década de 1990 y sobre todo en los primeros años del siglo XXI, China ha conocido un desarrollo económico sin precedentes. El tercer país más extenso del planeta y el más poblado, unas tasas de crecimiento vertiginosas que se creían imposibles de mantener a medio plazo en un país tan grande, un comercio exportador que poco a poco va copando el mercado, un presupuesto en defensa que no deja de aumentar, una política exterior ambiciosa, un poder económico apabullante al no tener apenas deuda pública ni una moneda que fluctúe —el yuan es la única moneda potente que no está en el sistema de cambio flexible—…

En definitiva, se constata que en la última década no ha habido tal crecimiento de poder en ningún país o región del mundo. Se empieza a hablar de que China podría ocupar muy pronto, si no lo ha hecho ya, el trono de potencia terrestre. Como bien dijo Napoleón: “Cuando China despierte, el mundo temblará”.

En el recién empezado siglo XX, las armas todavía hacían más daño que cualquier otra herramienta a disposición de Gobiernos o élites. Durante la etapa colonial, unos cuantos cientos de hombres con armas de fuego podían someter extensísimos territorios, igual que los hunos arrasaron media Europa por el simple hecho de tener caballos. La dicotomía tierra-mar duró hasta casi el fin de la URSS, quizás complementada por el aire, aunque sin duda no como medio independiente o comparable a los dos anteriores.

Ahora las cosas han cambiado. Y mucho. Las armas ligeras son relativamente baratas y fáciles de adquirir donde no hay un control estatal fuerte —véase África—, el sistema internacional está organizado mínimamente gracias a la ONU y el Derecho internacional y las armas —afortunadamente— no son sacadas tan alegremente como hasta hace 70 años. Pero no por esto vivimos en un mundo más seguro o menos agresivo. El poder mundial es como la energía: ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Cambia de manos o de manera de ejecutarse, pero siempre hay poder.

Estados Unidos nunca ha parecido comprender el poder blando o económico —al menos su Gobierno, porque su sector privado lo ha entendido a la perfección—. Siempre han optado por la fórmula clásica, la guerra, ya con ejércitos profesionales, como en el caso de Irak o Afganistán, o mediante guerras encubiertas, como los golpes de Estado en América Latina o la lucha de los talibanes contra los soviéticos en Afganistán en los años 80.

En cambio, China, en su reconversión del comunismo al capitalismo, ha entendido a la perfección que este mundo ya no lo dominan las armas, sino el dinero. Dar una orden económica puede ser infinitamente más efectivo que guerrear contra un país o usar las armas. El dinero es el arma del siglo XXI. ¿El medio? El ciberespacio. Tierra y mar se ven cada vez más eclipsados por lo que supone lo virtual. Quien piense que Estados Unidos o China no pueden hacer quebrar un país y hundirlo en la miseria en unas horas tecleando cuatro cosas y levantando un par de veces el teléfono vive en un paraíso feliz. A punto ha estado Alemania de hacerlo con Grecia; no iba a ser capaz entonces de hacerlo Estados Unidos con cualquier otro.

China y Estados Unidos van a combatir. Van a acabar disputando la influencia hasta en el islote más perdido del Pacífico si hace falta. Estados Unidos languidece como potencia marítima mientras China crece como la terrestre. La influencia china en Asia es enorme y eso pone nerviosos a muchos, especialmente a los vecinos. Porque todas las potencias, antes o después, se sienten encerradas y apretadas en el territorio que tienen, por grande que sea. No es el hecho de expandirse territorialmente, sino de aumentar su influencia. Y, si los vecinos son reticentes a ello, mal asunto; empiezan los nervios.

Que desde Pekín hayan querido vallar para ellos los islotes del Mar de China ha hecho que más de uno tenga la mosca detrás de la oreja. De momento, el marcador está ‘Potencia terrestre 0 – Potencia marítima 4’. Para el próximo partido queda poco. Las apuestas están a que una posible Tercera Guerra Mundial sería principalmente entre Estados Unidos y China en un futuro inexacto. ¿Quién se proclamará vencedor en la disputa por el control mundial? ¿Será China, una potencia del heartland, del interior del gran continente euroasiático, como profetizaba Mackinder? ¿O será por el contrario Estados Unidos, una potencia del exterior del corazón continental? La conquista del mundo ha empezado; hagan sus apuestas.

¿Te ha gustado este artículo? Suscríbete para tener acceso a todos los artículos y mapas de El Orden Mundial. Suscríbete por 50€ al año

Fernando Arancón: Director de El Orden Mundial. Graduado en Relaciones Internacionales por la UCM. Máster en Inteligencia Económica en la UAM. Especialista y apasionado de la geopolítica.

Fuente: elordenmundial.com, 27/12/13.

.

.

mayo 8, 2020

Por Sebastián Puig.

El pasado mes de junio, mis apreciados profesores y colegas divulgadores Jorge Díaz Lanchas y Manuel Alejandro Hidalgo Pérez escribieron un magnífico artículo en esta casa titulado “El comercio internacional no es héroe ni villano”, en el que, sin negar los beneficios contrastados que el libre comercio ha aportado al desarrollo económico de las naciones, efectuaban una sucinta revisión de los problemas que dicha apertura comercial lleva consigo, especialmente tras el advenimiento de la globalización. Coincido con los autores que la omisión deliberada de dichas externalidades negativas distorsiona el debate público abierto y sensato sobre el tema, imprescindible tanto para el conocimiento de nuestra realidad económica como para el diseño de políticas basadas en dicho conocimiento.

En la parte final del artículo se apuntaba un elemento muy importante dentro de la evolución del comercio internacional como es la geopolítica. En concreto, se afirmaba que los tratados de libre comercio (TLCs) del siglo XXI poseen una característica que los hace “(muy) diferentes” a sus antecesores: precisamente, su clara estrategia geopolítica. En este punto debo discrepar parcialmente con los autores, puesto que el elemento geopolítico siempre ha formado parte de la gran estrategia comercial de los países y ha resultado determinante en la configuración del comercio global tal y como lo conocemos, ya sea de manera explícita o implícita. Es por ello que hoy recojo el testigo de Jorge y Manuel en este preciso punto argumental y me propongo desarrollarlo brevemente en los siguientes párrafos. La geopolítica no ha regresado a los tratados comerciales: siempre estuvo ahí.

En la parte final del artículo se apuntaba un elemento muy importante dentro de la evolución del comercio internacional como es la geopolítica. En concreto, se afirmaba que los tratados de libre comercio (TLCs) del siglo XXI poseen una característica que los hace “(muy) diferentes” a sus antecesores: precisamente, su clara estrategia geopolítica. En este punto debo discrepar parcialmente con los autores, puesto que el elemento geopolítico siempre ha formado parte de la gran estrategia comercial de los países y ha resultado determinante en la configuración del comercio global tal y como lo conocemos, ya sea de manera explícita o implícita. Es por ello que hoy recojo el testigo de Jorge y Manuel en este preciso punto argumental y me propongo desarrollarlo brevemente en los siguientes párrafos. La geopolítica no ha regresado a los tratados comerciales: siempre estuvo ahí.

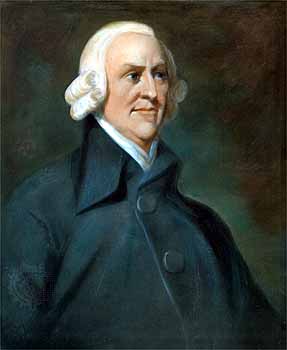

Empecemos por mencionar dos antecedentes históricos relevantes. En 1786, el Tratado de Eden, también conocido como Tratado Anglo-Francés, directamente inspirado por las ideas de Adam Smith, marcó un hito en la historia del comercio frente al mercantilismo imperante en la época. Nunca dos naciones habían firmado un acuerdo para liberalizar sus relaciones comerciales, destinado a reducir aranceles y a terminar con una guerra económica que duraba desde Utrecht. El tratado tuvo una corta vida, debido a un proceso negociador favorable a Gran Bretaña que acabó afectando gravemente a la economía francesa, uno de los elementos desencadenantes del estallido de la revolución de 1789. Posteriormente, en 1860, las dos naciones lo intentaron de nuevo con el Tratado Cobden-Chevalier, destinado asimismo a liberalizar el comercio mediante la reducción o eliminación de aranceles. La iniciativa resultó un éxito que provocó, a su vez, la celebración de 56 acuerdos arancelarios bilaterales entre los demás países europeos en apenas 20 años. Casi todos ellos incluían un elemento fundamental que ha sobrevivido hasta nuestros días: la cláusula de nación más favorecida, según la cual si en un acuerdo de comercio internacional una nación concede a otra una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), debe hacer lo mismo con las demás naciones con las que también haya firmado acuerdos comerciales. Se abría así, de manera informal, el camino hacia un nuevo comercio de naturaleza multilateral. La racionalidad geopolítica de tales iniciativas no escapó ni a sus promotores ni más tarde a los historiadores: el libre comercio, más allá del enriquecedor intercambio económico, suponía una importante garantía de estabilidad regional y, por tanto, una estrategia diplomática deseable.

Empecemos por mencionar dos antecedentes históricos relevantes. En 1786, el Tratado de Eden, también conocido como Tratado Anglo-Francés, directamente inspirado por las ideas de Adam Smith, marcó un hito en la historia del comercio frente al mercantilismo imperante en la época. Nunca dos naciones habían firmado un acuerdo para liberalizar sus relaciones comerciales, destinado a reducir aranceles y a terminar con una guerra económica que duraba desde Utrecht. El tratado tuvo una corta vida, debido a un proceso negociador favorable a Gran Bretaña que acabó afectando gravemente a la economía francesa, uno de los elementos desencadenantes del estallido de la revolución de 1789. Posteriormente, en 1860, las dos naciones lo intentaron de nuevo con el Tratado Cobden-Chevalier, destinado asimismo a liberalizar el comercio mediante la reducción o eliminación de aranceles. La iniciativa resultó un éxito que provocó, a su vez, la celebración de 56 acuerdos arancelarios bilaterales entre los demás países europeos en apenas 20 años. Casi todos ellos incluían un elemento fundamental que ha sobrevivido hasta nuestros días: la cláusula de nación más favorecida, según la cual si en un acuerdo de comercio internacional una nación concede a otra una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), debe hacer lo mismo con las demás naciones con las que también haya firmado acuerdos comerciales. Se abría así, de manera informal, el camino hacia un nuevo comercio de naturaleza multilateral. La racionalidad geopolítica de tales iniciativas no escapó ni a sus promotores ni más tarde a los historiadores: el libre comercio, más allá del enriquecedor intercambio económico, suponía una importante garantía de estabilidad regional y, por tanto, una estrategia diplomática deseable.

Dicha incipiente configuración multilateral duró apenas unas décadas, hasta que el despegue de los Estados Unidos y la pujanza alemana propiciaron un regreso al proteccionismo. Se incrementaron aranceles, se establecieron cuotas y prohibiciones a la importación, se fijaron controles de cambio en las divisas y restricciones en la entrada de capitales. La Primera Guerra Mundial había puesto fin al orden internacional existente, estableciendo un nuevo mapa geopolítico global que trastocó estructuras económicas y comerciales. En 1930, en plena Gran Depresión, Estados Unidos abrió las hostilidades comerciales con la ley Smoot-Hawley, que supuso el incremento de tarifas arancelarias para más de 20.000 de productos importados, acción que fue contestada por el resto del mundo con toda clase de represalias proteccionistas. Resultados: reducción brutal del comercio internacional en un 66%, contagio global de la crisis y empeoramiento de la depresión norteamericana tras un breve período de mejora, haciendo al final inoperante la subida de aranceles. La irracionalidad económica contribuyó en este caso a empeorar el ya de por si muy complicado panorama geopolítico internacional. Pocos años más tarde, tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial. Un potente aviso a navegantes futuros.

La posguerra trajo consigo la primacía geoeconómica occidental, liderada por Estados Unidos, y la división global en dos grandes bloques enfrentados en su concepción del mundo. Bretton Woods trajo el “patrón dólar”, constituyéndose éste como divisa de referencia global. También se acordó la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), y las negociaciones comerciales culminaron con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT en sus siglas inglesas), cuyo ya mítico artículo I consagraba definitivamente ese fantástico hallazgo del siglo precedente, la cláusula de nación más favorecida. El objetivo de la nueva arquitectura global iba mucho más allá de lo económico: se trataba de desarrollar instrumentos que facilitaran la cooperación pacífica entre naciones tras la sangría de la guerra. La misma racionalidad geopolítica subyació, años más tarde, en el nacimiento de la Comunidad Económica Europea.

Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, que establecieron el nuevo orden económico mundial que estuvo vigente hasta principios de la década de 1970.

Toda esta nueva articulación económica multilateral, fiel reflejo de la configuración geopolítica del momento, se fundamentó en el convencimiento de la primacía del sistema capitalista. La política comercial durante la Guerra Fría se consolidó, en palabras de Robert Gilpin, como “un esfuerzo jurídico basado en reglas, que debe ser alcanzado por derecho propio y justificado por una creencia casi moral en la superioridad intrínseca de los valores capitalistas liberales y del libre mercado”. El desmoronamiento clamoroso del bloque socialista no hizo sino reforzar tal convencimiento. En las décadas subsiguientes, no hubo prácticamente otra consideración geopolítica en las relaciones comerciales internacionales, estabilidad que no debemos confundir con ausencia de geopolítica.

El éxito del modelo alcanzó su punto culminante al finalizar la Ronda Uruguay del GATT en 1994 con la cifra de 128 países firmantes. Esta Ronda constituyó la génesis de la Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO), establecida al año siguiente en Ginebra (Suiza). Rusia se uniría a la OMC en 2012 como miembro número 156. Hoy en día la conforman 164 países, que comprenden más del 90% del comercio mundial. No obstante, el panorama global ya no es el mismo, como tampoco lo es la OMC. Un fenómeno geopolítico de primer orden vino a trastocar de forma espectacular las reglas del juego durante las últimas décadas del siglo XX: la globalización.

.

El fenómeno globalizador ha cambiado rápidamente el statu quo existente en las relaciones comerciales internacionales. En palabras de Cristopher Crocker, la globalización comprende “los muchos y complejos patrones de interconexión e interdependencia surgidos a final del siglo XX. Tiene implicaciones en todas las esferas de la existencia social: económica, política e incluso militar. En las tres se enlaza la vida local con las estructuras, procesos y eventos globales”.

Dichos procesos han propiciado un desarrollo económico sin parangón en la historia de la humanidad, pero a su vez han determinado, como bien explicaba el artículo de los profesores Díaz e Hidalgo, la aparición de ganadores y perdedores, una complejidad creciente en las relaciones comerciales y el despegue de nuevas y dinámicas potencias emergentes (empezando por los llamados BRICS), muchas de ellas reacias a seguir los dictados de un sistema basado en equilibrios hegemónicos de poder del siglo anterior.

.

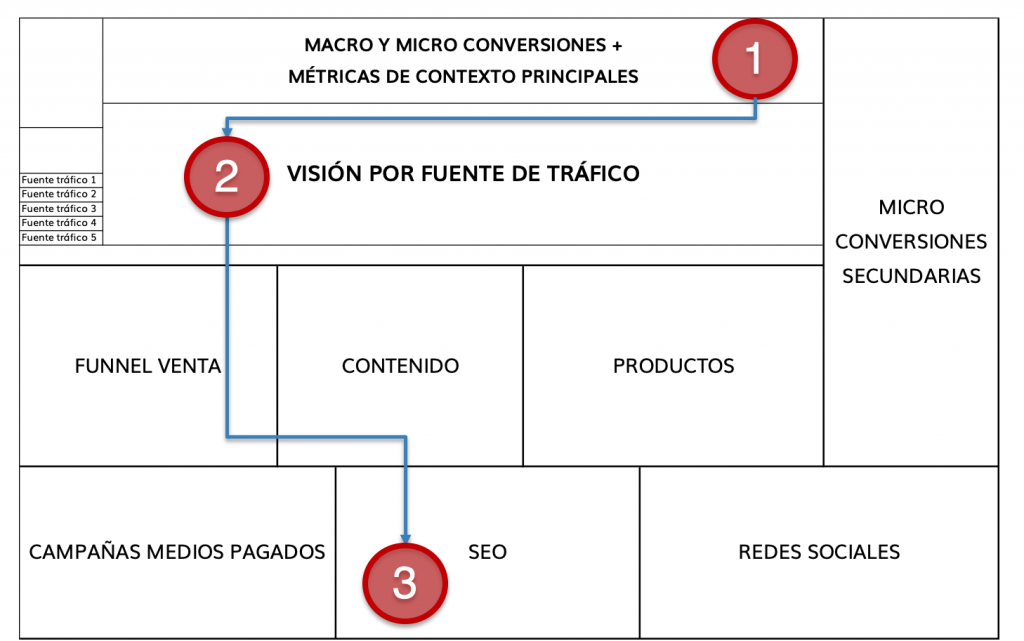

De aquel mundo bipolar de la postguerra hemos pasado, por consiguiente, a uno multipolar, hiperconectado y complejo donde cada vez resulta más difícil mantener posturas multilaterales. Los intereses geopolíticos y la competencia por el poder global frente a la cooperación parecen haber regresado con fuerza. Ello se ha traducido en una relentización drástica de los avances en el seno de la OMC, en una creciente regionalización de los intercambios económicos y en una preferencia marcada por los acuerdos comerciales bilaterales entre países o grupos de países. Prueba de ello han sido la aparición de numerosos bloques e instituciones regionales (ver imagen anterior) y la firma de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA en sus siglas inglesas) o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP en inglés), así como el intento de negociar un gran Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP). La misma UE, por su parte, no ha dejado de celebrar acuerdos comerciales con casi todo el planeta, tal y como refleja el mapa siguiente:

.

Las iniciativas descritas han sido un reflejo de la voluntad de las grandes potencias económicas, tanto tradicionales como emergentes, de afirmar, conservar, defender o expandir su influencia en aquellas áreas que consideran de interés estratégico, cuestionando y tensionando el equilibrio geoeconómico e institucional emanado de Breton Woods. La robustez del paradigma liberal-capitalista se halla asimismo en revisión, a causa de las sucesivas crisis financieras, de la volatilidad extrema de los mercados y de los desequilibrios socioeconómicos inherentes al proceso de globalización. Todo ello está propiciando la aparición de movimientos sociales muy críticos con el libre comercio, pero también la emergencia de populismos que aprovechan en su favor dicho legítimo descontento, presionando a los gobiernos hacia políticas claramente proteccionistas. Actitudes como las del nuevo presidente norteamericano, con su decisión de abandonar el TPP, renegociar los términos del NAFTA e interrumpir las negociaciones del TTIP, son un claro ejemplo de esta tendencia.

Nos hallamos, por tanto, en un momento clave para el comercio global. A muchos analistas nos parece increíble que en pleno siglo XXI todavía tengamos que explicar el papel esencial que el libre comercio ha supuesto para el avance de la humanidad, pero la realidad nos dice que dicho papel no está siendo percibido por amplios sectores de la sociedad. Ello se debe tanto al oportunismo político como a los nuevos condicionantes geopolíticos y a la necesidad de actualizar un paradigma que ha permanecido incuestionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

.

Las opciones son claras: o repensamos la arquitectura de la economía global (comercio incluido), mediante un nuevo impulso multilateral que refleje adecuadamente las nuevas realidades socioeconómicas y los actuales equilibrios de poder entre las naciones, o nos dejamos llevar por un creciente desinterés en cooperar y en definir unas reglas de juego aceptables para todos (esto es, Fair Trade además de Free Trade). El Profesor Heribert Dieter, en un magnífico trabajo del año 2014, anticipaba claramente los riesgos asociados a esta última opción: “La principal preocupación es que las lecciones políticas de los años 30 hayan sido olvidadas. La discriminación en el comercio ha regresado, y puede resultar en mayores conflictos y menos cooperación en las relaciones internacionales. Ninguna de las grandes potencias tiene un interés explícito en desarrollar el comercio a nivel multilateral. La geopolítica ha reemplazado el consenso liberal post-1945 en política comercial”.

Es una preocupación que comparto. La historia nos dice que olvidar las lecciones del pasado conlleva desagradables consecuencias en el presente y el futuro. Por desgracia, muchos políticos y economistas actuales parecen estar perdiendo rápidamente la memoria. No son buenas noticias para el comercio, ni para la humanidad.

—Sebastián Puig es Especialista en Tecnologías de la Información, Aprovisionamiento, Gestión Económica y Programas Internacionales.

Gentileza de: https://www.weforum.org

mayo 8, 2020

Sabemos mucho más de los padres que de las madres de los economistas. John Stuart Mill documentó cómo su padre, James, lo sometió a una educación rigurosa (aprendió griego a los 3 años y latín a los 9), ocasionándole graves falencias en el plano de los afectos. William Arthur Lewis recordó a su madre en términos muy claros. «Fui el cuarto de 5 hijos. El caso de mi madre es típico en la historia personal de los que logran cosas: una viuda con muchos hijos, poca plata, inmigrante, total integridad, coraje a toda prueba e ilimitada fe en Dios.»

Sabemos mucho más de los padres que de las madres de los economistas. John Stuart Mill documentó cómo su padre, James, lo sometió a una educación rigurosa (aprendió griego a los 3 años y latín a los 9), ocasionándole graves falencias en el plano de los afectos. William Arthur Lewis recordó a su madre en términos muy claros. «Fui el cuarto de 5 hijos. El caso de mi madre es típico en la historia personal de los que logran cosas: una viuda con muchos hijos, poca plata, inmigrante, total integridad, coraje a toda prueba e ilimitada fe en Dios.»

¿Cómo fue la relación entre Margaret Douglas y su hijo, Adam Smith? Al respecto entrevisté al escocés Ian Simpson Ross (1930-2015), quien estudió y enseñó lengua y literatura inglesas. Lo entrevisté porque en 1995 publicó La vida de Adam Smith exactamente un siglo después de que John Rae publicara la suya, referida al «solterón escocés de peluca empolvada», como cariñosamente describía Paul Anthony Samuelson al autor de Los sentimientos morales y La riqueza de las naciones, cuyo rostro ilustra el billete de 20 libras esterlinas.

-Su biografía de Smith ha sido calificada de insuperable.

-Una exageración, sin duda, aunque como bien apuntó Gavin Kennedy, una autoridad sobre la vida y la obra de don Adam: «Ian fue el decano de los biógrafos académicos modernos de Adam Smith. Su biografía nunca será desplazada por otra».

-Como hoy se celebra el Día de la Madre, me gustaría que describiera la relación que Smith tenía con la suya.

-Estrechísima, por circunstancias que se dieron durante los primeros años de la vida de Adam. Por empezar, no sólo fue hijo único, sino que además, cuando Smith nació, su padre había fallecido; durante su niñez sufrió graves problemas de salud, por los que recibió todo tipo de cuidados por parte de su madre. Por si le faltara algo, cuando era niño fue raptado por unos gitanos.

-La correspondencia salvada del fuego, a pesar del deseo último de Adam Smith, muestra el intenso intercambio epistolar que mantuvo con David Hume. Pero también se conocen cartas que le envió a su madre, algunas con pedidos bien pedestres.

-Como la que le escribió el 23 de octubre de 1741, para pedirle que le enviara medias lo antes posible.

-¿Qué se sabe de ella?

-Que tenía fuertes inclinaciones religiosas que Adam no compartía, al menos totalmente, y que luchó para que su hijo fuera un destacado académico. En 1778 fue pintada, mostrando a una mujer austera, digna y de fuerte carácter. Falleció en 1784, luego de lo cual Adam afirmó: «Me quiso más que a cualquier otra persona, fue quien más me quiso y a quien quise más que a cualquier otra». Acaba de publicarse un libro escrito por Katrine Marcal, titulado ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, pero no se refiere a Margaret Douglas Smith, sino a la economía de la mujer.

-¿Qué influencia tuvo la madre en las ideas básicas planteadas en La riqueza de las naciones?

-La relación, o la falta de relación, entre las vivencias de un autor y su obra ha generado un debate eterno. En el caso de la economía, Kenneth Joseph Arrow y George Joseph Stigler se pronunciaron por la falta de relación; mientras que William L. Breit, William Jaffé, Dierdre Nansen Mc Closkey y Don Patinkin se inclinaron por la influencia de la vida sobre la obra. Como ocurre con frecuencia, la realidad seguramente está alejada de los extremos: ninguna vida puede explicar toda la obra; alguna influencia probablemente tenga.

-¿Y en el caso que nos ocupa?

-No lo investigué a fondo, pero me inclino más por la posición de Arrow y Stigler. Bastante mérito tiene la mamá de Adam Smith con haber criado a su hijo en circunstancias nada fáciles como para que encima le pidamos que haya inspirado la importante teoría de la división del trabajo, ejemplificada de manera magistral con el ejemplo de la fabricación de alfileres, y el concepto de la «mano invisible«, que explica el milagro de que podamos desayunar diariamente sin que quienes producen café, leche, pan y manteca hayan coordinado sus decisiones, se conozcan entre sí o nos amen.

-Don Ian, muchas gracias.

Fuente: La Nación, 16/10/16.

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.

mayo 5, 2020

.

En el post “Cómo crear un plan de social media perfecto” ya comenté que es clave establecer cuáles serán tus objetivos y tu target, si no tienes claros estos dos puntos ¡estás perdido! Algunos ejemplos de objetivos son: branding, atención al cliente, crowdsourcing, tráfico web, endorsement…

¿Debo utilizar emoticonos? ¿Hablar de usted o de tú? ¿Cómo he de reaccionar ante una crisis? Es muy recomendable fijar un estilo, un tono y una línea editorial para tu marca. Crear una política de comunicación ayudará a los Community Managers actuales y futuros a gestionar la cuenta de Twitter de tu empresa, además de asegurar que todo lo que se comunique en esta plataforma cumplirá con los objetivos de comunicación de tu negocio y será uniforme.

.

Si el usuario sólo encuentra en la cuenta de Twitter de tu empresa información corporativa, twits enfocados a la venta o enlaces sin interés el unfollow no tardará mucho en llegar. Debes asegurar, que además de aportar contenido de interés también diversificas el tipo de contenido que publicas, y el calendario editorial te permitirá tener un historial y planificarte mejor.

Si quieres que tu cuenta de Twitter para empresas obtenga resultados profesionales, debes contar con alguien que tenga la experiencia y los conocimientos necesarios. Todavía hay empresas que no tienen claro cuál es el perfil del Community Manager, algunos contratan a diseñadores otros a informáticos, pero ninguno de estos perfiles tienen porque saber cómo se gestiona una cuenta de Twitter para empresas. El perfil de alguien con experiencia en comunicación es en la actualidad el más demandado para este puesto.

Si quieres que tu cuenta de Twitter para empresas obtenga resultados profesionales, debes contar con alguien que tenga la experiencia y los conocimientos necesarios. Todavía hay empresas que no tienen claro cuál es el perfil del Community Manager, algunos contratan a diseñadores otros a informáticos, pero ninguno de estos perfiles tienen porque saber cómo se gestiona una cuenta de Twitter para empresas. El perfil de alguien con experiencia en comunicación es en la actualidad el más demandado para este puesto.

En Twitter no hay un horario para publicar, ni días festivos. Hemos de estar siempre atentos a una posible crisis, agradecer comentarios o menciones, responder dudas, etc. sin abusar de la automatización y sobre todo monitorizando cada acción.

Asegura que refleje la identidad visual de tu marca y que esté en sintonía con tu web corporativa y el resto de redes sociales de tu empresa. Aprovecha la cabecera para transmitir lo que te interese en cada momento.

Un detalle que suma es no esconder a la persona que lleve tu cuenta; ya sea en el avatar o en la Bio, los usuarios de Twitter más veteranos ya saben y aceptan que probablemente la herramienta no la lleve el director de la compañía.

El copy será muy importante, ya que es lo primero -después de tu nombre de usuario- que leerá alguien que esté dudando en si seguirte o no. Aprovecha todo el espacio que tengas para presentar a tu empresa en el mismo tono y estilo que lo haces en tu web u otros perfiles sociales -a no ser que sea una cuenta específica de un producto concreto o dirigido a un target diferente-.

A veces son las grandes abandonadas de las cuentas de Twitter para empresas, pero es porque seguramente no sepan el gran potencial que hay detrás de ellas. El uso organizado de las listas siempre da sus frutos ¿de qué te sirve seguir a 2.000 usuarios si no puedes identificarlos correctamente?

Además, cada vez que incluyes a un usuario en una lista le llega una notificación, por lo tanto es una forma de decir “te reconozco” y las posibilidades de que te devuelva ese reconocimiento incluyéndote en una de sus listas o dándote el follow aumentarán.

Y el motivo es muy sencillo, aquellos usuarios que siguen muchas cuentas son percibidos como spam y los que tienen miles de usuarios pero no siguen a casi nadie no dan la impresión de que les interese la conversación, sólo es una cuestión de ego.

Tuitea, retuitea, menciona, responde, pregunta, dale al like, etc. de forma equilibrada y constante. Hacer mucho de una cosa y nada de otra dará un toque “robótico” a tu cuenta.

Con estos 11 consejos ya estarás preparado para empezar a gestionar tu Twitter para empresas.

Fuente: makingnoise.es

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:

Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.

.

mayo 2, 2020

Ray Bradbury, Isaac Asimov, J. G. Ballard, Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick y Stanislaw Lem imaginaron un futuro de pandemias, distancia social y redefinición del ser humano. Seis expertos analizan sus predicciones

¿Qué escritor de ciencia-ficción adivinó mejor el futuro? Seis especialistas explican los pronósticos realizados por seis grandes maestros. Sus respectivas obras demuestran que la literatura se adelantó a fenómenos como la pandemia mundial, la distancia social, la preocupación ecológica, el sexo no binario, la robotización, la inteligencia artificial, la civilización de la pantalla, la realidad aumentada, la aspiración a la inmortalidad, los viajes espaciales, el control del Estado o la disidencia política en el siglo XXI. Como era de esperar, casi ninguno se consideraba a sí mismo autor de género, pero de su imaginación salieron futuros que se parecen mucho a nuestro presente.

Abriéndonos la puerta del universo

Por Rosa Montero

Cuando hablamos de escritores de ciencia-ficción que adivinaron el futuro, solemos estar refiriéndonos a individuos que intuyeron adelantos técnicos e innovaciones científicas. Ursula K. Le Guin no forma parte de ese colectivo; ella nunca fue muy tecnológica en su obra, sino monumental y mítica. Es uno de esos pocos autores capaces de atrapar en sus libros tanto las más pequeñas sutilezas del individuo como los más vastos anhelos de la humanidad. Y desde esa mirada de águila sí que ha sido capaz de anticipar grandes movimientos sociales e incluso viajes que apenas estamos comenzando.

Por ejemplo, su novela El nombre del mundo es Bosque, publicada en 1972, ofrece una profunda reflexión ecologista, un tema que por entonces no le parecía importante a casi nadie, así que podemos decir que Le Guin formó parte de la avanzadilla contra la crisis climática (por cierto que la película Avatar se inspiró en este libro, eso sí, sin decirlo). Del mismo modo, La mano izquierda de la oscuridad (1969), que habla de un mundo en donde los humanos son hermafroditas, neutros durante tres semanas y en la cuarta machos o hembras dependiendo de la pareja que tengan en ese momento, predice la manera en que los géneros están siendo dinamitados actualmente. Me refiero a la sexualidad líquida y mudable de los pansexuales, demisexuales o queer; de los trans y los bi; de los andróginos y los no binarios, todo este glorioso y resbaladizo lío, en fin.

Por último, la serie narrativa más ambiciosa de Le Guin son las novelas del Ekumen, una federación de mundos habitados por humanos que salieron de la Tierra hace milenios y que han ido conformando civilizaciones muy distintas. Y justamente ahora nos encontramos en el inicio de ese salto colosal hacia otros planetas. Hay un frenesí exploratorio en búsqueda de exoplanetas habitables y existen diversos proyectos para colonizar Marte, el más llamativo el de Elon Musk, que pretende transportar hasta el planeta rojo a un millón de colonos para 2050. Es decir (qué vértigo), estamos en el comienzo del Ekumen. Le Guin nos abrió la puerta del universo.

UN LIBRO. Los desposeídos, por ser la mejor novela del Ekumen, que nos enseña que los humanos tendremos que colonizar otros planetas.

Los marcianos éramos nosotros

Por Javier Sampedro

Isaac Asimov (1920-1992) es conocido sobre todo por dos colecciones de novelas, una sobre robots y otra, llamada Fundación, acerca de una civilización galáctica. Ahora que la robótica ha despegado con fuerza impulsada por los avances en inteligencia artificial, las predicciones de Asimov se están empezando a discutir no ya en los foros coloridos de los aficionados al género, sino incluso bajo la luz tenue de los laboratorios de investigación. Los científicos y los ingenieros discuten, por ejemplo, si sus “tres leyes de la robótica” (un robot no dañará a un humano; obedecerá a un humano siempre que esto no contradiga la primera ley, y se protegerá a sí mismo siempre que esto no contradiga las dos primeras leyes) pueden ser de aplicación como una especie de código moral para máquinas autónomas. El futuro lo dirá.

Cuando sus editores le estimularon a escribir una ópera galáctica, pensando en un conflicto entre la especie humana y los seres alienígenas más extraños que el autor pudiera imaginar, Asimov razonó que la humanidad no tenía la menor oportunidad de salir victoriosa. Nuestra civilización tecnológica es apenas una recién nacida y lo más probable es que se quede muy corta respecto a cualquier otra civilización tecnológica de la galaxia. Así que el autor renunció por completo a cualquier guerra de los mundos e imaginó más bien un futuro en el que los humanos nos hemos propagado por toda la galaxia.

En la serie Fundación, los marcianos somos nosotros. Esa serie, que empezó siendo una trilogía y acabó creciendo tanto que no es fácil decir exactamente cuántos libros comprende, es también una predicción sobre las predicciones. Prevé el desarrollo de una nueva ciencia llamada “psicohistoria” capaz de augurar las grandes corrientes históricas del futuro. Una metapredicción. En un relato sin relación con las series anteriores, la humanidad está a punto de perecer junto al propio universo que la alberga, por la simple degeneración termodinámica que pondrá fin a todo. Los científicos le preguntan al mejor supercomputador del momento: ¿cómo se puede revertir la entropía del cosmos? El ordenador trabaja durante miles de millones de años y al final, con la humanidad ya extinta y olvidada, responde: “Hágase la luz”.

UN LIBRO. Anochecer, por inventar un mundo con siete soles donde nadie ve las estrellas, lo que impide despegar a la ciencia.

Deshumanización tecnológica

Por Laura Fernández

Philip K. Dick inventó el deshumanizado mundo de pequeñas y engañosas píldoras en el que vivimos. No, no se trata de píldoras reales, sino de píldoras de realidad. No es solo que escribiese sobre el exceso de información, descontextualizado, atomizado y ametrallador con el que convivimos, sino que lo utilizó para profundizar en su efecto sobre la psique implosiva del que la recibía. Sí, el mundo como un espejo roto en millones de pedazos en los que el individuo se refleja de una forma confusa y distinta y, por lo tanto, enloquecedora.

Tendía Dick a la paranoia —estaba convencido, desde niño, de que todo el mundo quería matarle— y eso le hizo desconfiar de todo y de todos. En especial, de cualquier ente autoritario existente, es decir, los Estados, pero también las empresas todopoderosas —hay al menos una de ellas en cada una de sus novelas— y, cómo no, de la cambiante historia. Esto es, el pasado como algo con lo que se juega en virtud de los intereses de quien puede jugar con él (por ejemplo, hacer creer al protagonista que sigue viviendo en la década de los cincuenta para utilizarlo como arma en la guerra que se libra en el futuro en el que vive sin saberlo).

Es decir, por un lado la confusión, que nunca es colectiva sino individual, y por otro, cientos de pequeñas cosas, como el aspecto cada vez más lúdico de la sociedad (pensemos en la guerra con una sociedad extraterrestre convertida en partidas de una especie de Monopoly en Los jugadores de Titán), la dependencia de las nuevas tecnologías (en Dick hasta los coches cuidan de nosotros y nos dan conversación de vuelta a casa porque no hay nadie más ahí, estamos rodeados de gente pero seguimos inquietantemente solos) y la precariedad (en The Crack in Space se ofrece dormir a aquellos que no van a poder pagarse una vida en el presente), que culminan con la dolorosa y desesperante deshumanización que explica hasta el cada vez más pujante negocio de las mascotas en nuestros días (¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? anticipa la imperiosa necesidad del ser humano de volver a sentirse humano cuidando de algo vivo e inocente). No, Dick no era partidario de las catástrofes inexplicables, sino de todo aquello que hacía mal (y por maldad) el ser humano.

UN LIBRO. Ubik, por convertir la realidad en un espejismo que nos conduce hacia un pasado que no existió como lo imaginamos.

La enfermedad del futuro (y viceversa)

Por Jordi Costa

Como si ya hubiera estado allí, J. G. Ballard escribió sobre el futuro con el desapasionamiento notarial de un forense que estuviese realizando la meticulosa autopsia de un nuevo milenio que ya había nacido cadáver. El llamado oráculo de Shepperton (1930-2009) podría haber declarado ayer mismo que “la enfermedad nos ha proporcionado una suerte de apuntalamiento a todos los procesos de alienación que han tenido lugar en nuestra cultura en los últimos 10 años”. En realidad, lo dijo en los ochenta, en el contexto de esa crisis del sida que infectaría uno de sus relatos, El amor en un clima más frío, miniatura distópica que imaginaba una sociedad donde el sexo sería práctica obligatoria legislada por los Gobiernos y gestionada por las Iglesias.

Con las herencias del surrealismo y el psicoanálisis definiendo una mirada única, capaz de detectar las lógicas perversas que subyacen bajo el tejido de lo cotidiano, la literatura de Ballard marcó un radical punto de inflexión en la ciencia-ficción de los sesenta al desplazar el foco del espacio exterior —el territorio de la space-opera— al espacio interior — esa subjetividad pulsional, bombardeada y al mismo tiempo activada por desastres apocalípticos, mutaciones del paisaje mediático o inquietantes derivaciones de la ingeniería social—. Su obra siguió un trazado riguroso desde el desbordamiento imaginativo —esas heterodoxas novelas de catástrofes (El mundo sumergido, La sequía, El mundo de cristal), cuyos personajes no se regían por el instinto de supervivencia, sino por la pulsión de muerte— hasta el aséptico hiperrealismo de sus últimos trabajos —de Furia feroz a Bienvenidos a Metrocenter—, que certificaron que ya llevábamos largo tiempo habitando un presente distópico. Entre uno y otro extremo, las obras que permitirían entender el poso autobiográfico del conjunto —El imperio del sol, La bondad de las mujeres— y, sobre todo, la ruptura abierta por las revolucionarias La exhibición de atrocidades y Crash, las piezas más violentamente transgresoras de su carrera, ambientadas en un universo, regido por la fusión de lo sadeano y lo tecnológico, que funcionaba como espejo, cromado y deformante, de una sociedad iluminada por el sol negro de la muerte del afecto.

UN LIBRO. Rascacielos, por abismarse en la barbarie potencial que yace bajo los frágiles cimientos de la sociedad del bienestar

Nos vemos en Marte en 2026

Por Jacinto Antón

Tener que defender a Ray Bradbury (1920-2012) en una competición sobre quién adivinó mejor el futuro puede parecer una faena. Porque Bradbury no es ni se consideró él nunca un escritor de ciencia-ficción. Al menos no de ciencia-ficción al uso. Su terreno creativo fue la fantasía, una fantasía llena de metáforas, teñida de un profundo lirismo con conmovedoras notas melancólicas, feéricas y con una propensión también, en muchas de sus creaciones, a lo tenebroso y hasta lo macabro. De hecho, obras como los estremecedores relatos de El país de octubre —con esas cúspides del escalofrío que son ‘La guadaña’, ‘La multitud’, ‘El viento’ o ‘El pequeño asesino’— lo convierten en un maestro del terror, con influencia en el género reconocida por el propio Stephen King. Dos de sus grandes novelas, las bellísimas y nostálgicas El vino del estío y La feria de las tinieblas, tampoco tienen que ver con la ciencia-ficción, sino con las experiencias y sueños de su infancia en su pueblo natal de Illinois, esa Arcadia rebautizada como Green Town.

Los dos libros más de ciencia-ficción, Crónicas marcianas y sobre todo Fahrenheit 451, tampoco es que se ciñan al canon estricto del género, aunque en la una narre la conquista de Marte por los terrícolas y la otra sea una distopía en la que una unidad de bomberos especializados se dedica a quemar libros. Ciertamente en la primera hay cohetes y marcianos, y en la segunda se podría considerar que se anticipan (es de 1951) algunos artefactos como la televisión plana y los airpods (“caracolitos”, “radios de dedal” que se meten en las orejas y te sumergen en “un océano electrónico de sonido”). Pero siempre está todo subordinado a una dimensión poética y maravillosa: la aventura del bombero Montag es por encima de todo un canto de amor a la lectura (las bibliotecas eran el paraíso de Bradbury) y las crónicas otro, una elegía al planeta rojo de las revistas pulp, Edgar Rice Burroughs y H. G. Welles.

¿Quiere decir todo esto que Bradbury no puede ganar la competición? En absoluto: él nos ha animado como nadie a pensar lo impensable, ha predicho que viajar al espacio nos hará inmortales y ha anticipado que un día de 2026 en Marte nos reconoceremos como los verdaderos marcianos.

UN LIBRO. Crónicas marcianas, por vaticinar que ir a otro planeta no nos librará de nuestros miedos ni de nuestros pecados.

Un mundo de exclusiones

Por Patricio Pron

No hay mucha ciencia en la obra de Stanisław Lem, pero sí muy buena ficción, así como la ruptura conceptual y el “extrañamiento cognitivo” que son los rasgos más salientes del género. Lem (1921-2006) reprochaba a una ciencia-ficción en cuyo marco prefería no ser leído su fijación con la tecnología y su incapacidad de anticipar el futuro: en particular, de admitir que nada cambia nunca porque la naturaleza humana condiciona las respuestas individuales y colectivas a toda situación de peligro y estas tienden a parecerse.

Es lo que sucede en Solaris (1972), quizás su obra más conocida. Cuando Kris Kelvin llega a la estación de observación en torno a ese planeta descubre que uno de sus tripulantes se ha suicidado y que los otros dos no son los únicos ocupantes del módulo: un día ve caminando por el pasillo a una mujer negra desnuda; otro se encuentra con su esposa. Pero ésta también se ha quitado la vida, años antes.

Naturalmente, el problema aquí es el de cómo saber que lo que creemos observar es real. Lem confronta a sus personajes con sus miedos y sus anhelos más profundos al tiempo que critica el proyecto de comprender el universo mediante métodos supuestamente objetivos. Para alguien que como él escribía bajo un régimen totalitario que se amparaba en un cierto “socialismo científico”, el problema no era menor, por supuesto. Pero tampoco lo es para nosotros. Según el filósofo alemán Markus Gabriel, no existe una gran diferencia entre la negación de la ciencia de los extremismos religiosos y políticos y su transformación reciente en herramienta de control por parte de Gobiernos solo en apariencia menos radicales: ambas son respuestas “moralmente reprochables” a una situación de excepción instrumentalizada para reforzar el control ya sea mediante “pasaportes de inmunidad”, geolocalización, “distancia social” o confinamiento forzoso. Vivimos en un presente “construido con exclusiones, negaciones y diversas suposiciones, cada una más opaca que la anterior”, observa Lem en Máscara (1976), y en realidad no podemos saber, excepto, tal vez, que la “luz al final del túnel” será otra opacidad, quizás incluso más oscura que la anterior.

UN LIBRO. La investigación, porque habla, con molde policiaco, sobre la inutilidad de la prueba en un mundo absurdo y falaz.

Fuente: elpais.com, 22/04/20.

En la literatura, como en el cine, las pandemias y epidemias han sido siempre una fórmula de éxito. Sin ir más lejos, en el Antiguo Testamento (Libro de Samuel II-24), Dios le da al rey David la elección entre tres castigos: siete años de hambruna, tres meses de guerra o tres días de peste. Boccaccio (1313-1375) también utilizó el drama de la peste negra en sus Cuentos del Decamerón, donde un grupo de diez jóvenes -siete mujeres y tres hombres refugiados en una villa a las afueras de Florencia para huir de la epidemia- narran cien historias durante 10 días. Edgar Allan Poe también utilizó este recurso en su relato La máscara de la muerte roja. Veamos otras novelas cuya trama se basa en las epidemias:

La peste narra las consecuencias del aislamiento de toda una ciudad, lo cual pone de manifiesto lo mejor y lo peor que cada uno de sus ciudadanos lleva dentro: sus miedos, traiciones, individualismo, pero también la solidaridad, la compasión, el espíritu de colaboración con el prójimo en tareas comunes… Novela apasionante, de gran densidad de pensamiento y de profunda comprensión del ser humano, se ha convertido en uno de los clásicos más indiscutibles de la literatura francesa de todos los tiempos y en uno de los más leídos.

Ambientada en diversas ciudades de Estados Unidos, esta electrizante novela recrea la peripecia de un grupo de médicos y biólogos que emprenden una desesperada carrera contra el tiempo para evitar la propagación de una epidemia mortal.

Todo empieza cuando Melissa Blumenthal, doctora del Centro para el Control de Enfermedades, organismo gubernamental dedicado a la prevención de epidemias, es enviada a una clínica de Los Ángeles, donde un médico y varios pacientes se hallan en estado crítico a consecuencia de un virus misterioso.

Esta narración cuenta cómo un virus gripal, creado artificialmente como posible arma bacteriológica, se extiende por Estados Unidos y provoca la muerte de millones de personas. Los supervivientes tienen sueños comunes, en los que aparece una anciana y un hombre joven. La mujer anciana los incita a viajar a Nebraska para combatir a Randall Flagg, un abominable personaje que encarna las fuerzas del mal y posee un arsenal nuclear.

Dos agentes de policía se abren paso a través de una multitud tan enfurecida como temerosa. Su destino es un bloque de viviendas de Belfast. Han recibido un aviso sobre un nuevo brote de gripe. Cuando alcanzan su objetivo, topan con los ojos inyectados en sangre de una niña lituana de seis años. Presenta todos los síntomas de la pandemia y hay que ponerla en cuarentena. Pero el virus no deja de mutar y otro suceso sacude con violencia a los supervivientes de Belfast: los cadáveres de los infectados se están alzando. Bajo los rayos de un sol implacable, la ciudad es el escenario de una batalla sangrienta e implacable entre los muertos y los vivos. La única esperanza de Belfast reside en la capacidad de los supervivientes de comportarse como lo que se suponen que son: seres humanos.

La Peste Escarlata (1912) es un clásico memorable sobre la fragilidad de la civilización que inauguró el género de novela catástrofe. Su acción se desarrolla en 2072, sesenta años después de que una implacable epidemia, llamada Muerte Roja, diezmara la raza humana reduciendo a los sobrevivientes a un nuevo primitivismo salvaje y violento. Un viejo maestro sobreviviente de la pandemia intentará desesperadamente recuperar e inculcar los valores perdidos a sus nietos en un largo y difícil camino hacia el conocimiento.

Novela basada en el tristemente famoso virus de la gripe aviar. Perfectamente documentado -el autor es médico de profesión-, el resultado es un thriller altamente realista que nos muestra un escenario no sólo posible, sino terroríficamente probable. Ambientada en China, el doctor Noah Haldane de la Organización Mundial de la Salud y experto en este tipo de enfermedades da la voz de alarma ante la existencia de un posible virus que trasciende las barreras existentes entre humanos y animales, exigiendo mayores y mejores medidas de prevención. Sin embargo, el doctor no sólo tendrá que enfrentarse a las horribles muertes. En el hospital del distrito entran dos personas, supuestamente oficiales gubernamentales, para sacar muestras de sangre de las víctimas. No les ha enviado ningún organismo oficial. Se trata de un desalmado grupo de terroristas que amenaza con hacer uso del virus en algún concurrido lugar del planeta. Pandemia es una apasionante y contemporánea visión de la sociedad actual que engancha desde la primera página y que hace de Kalla uno de los escritores más interesantes del panorama literario actual.

A mediados del siglo XXI, la joven estudiante Kirvin Engle se prepara para hacer un viaje en el tiempo. Junto con otros científicos, pretende recabar información de primera mano sobre una de las épocas más oscuras de la historia de la Humanidad: la Edad Media. Aparentemente, todo ha salido bien. Kirvin se encuentra en una nevada campiña inglesa en pleno siglo XVI. Lo que no sabe es que, en 2045, el técnico que marcó las coordenadas de su viaje ha caído fulminado, presa de una extraña plaga que parece asolar la población de ambos tiempos. La historiadora está atrapada en plena época de la Peste Negra, y su venida es interpretada como un acto de Dios; creen que es un ángel protector llegado del Cielo para evitar el Juicio Final.

Un escalofriante relato novelado en el que se describen con crudeza los horribles acontecimientos que coincidieron con la epidemia de peste que asoló Londres y sus alrededores entre 1664 y 1666. Daniel Defoe, con precisión de cirujano, se convierte en testigo de los comportamientos humanos más heroicos pero también de los más mezquinos: siervos que cuidan abnegadamente de sus amos, padres que abandonan a sus hijos infectados, casas tapiadas con los enfermos dentro, ricos huyendo a sus casas de campo y extendiendo la epidemia allende las murallas de la ciudad. El Diario del año de la peste es una narración dramática y sobrecogedora, con episodios que van de lo emotivo a lo terrorífico, un relato preciso y sin concesiones de una altura literaria que todavía hoy es capaz de conmovernos hasta las lágrimas.

Cuatro científicos estadounidenses, escogidos por sus logros en microbiología, patología, epidemiología y química electrolítica han sido convocados sin saber por qué y con la máxima urgencia a un laboratorio secreto que el Proyecto Wildfire esconde bajo tierra en el desierto de Nevada. Allí, rodeados por los más sofisticados equipos informáticos y sin poder comunicarse con el exterior, excepto por una línea directa con la oficina de Seguridad Nacional, trabajan para combatir la amenaza de una epidemia mundial. Han de encontrar un antídoto contra un microorganismo desconocido que, inexplicablemente, ha matado a todos los habitantes, excepto a un anciano y un bebé, en un pequeño pueblo de Arizona donde un satélite ha sido recuperado. Pocas piezas les faltan ya para completar el puzzle cuando una rotura en el sello que aísla el laboratorio ha permitido que su adversario microbacteriano salga al exterior. Entonces, su ya desesperada búsqueda de una respuesta médica se unirá a una frenética carrera para impedir el fin del mundo. Con su fuerza narrativa, el suspense y los conocimientos científicos que atesora, La amenaza de Andrómeda coloca al lector ante una trama que une la investigación espacial a los más altos secretos de estado.

La muerte recorre las calles de la otrora próspera aldea Ding. Sus habitantes desaparecen igual que las hojas de los árboles en otoño. Una extraña fiebre se lleva sus vidas. Es la enfermedad de quienes hace ocho años vendieron su sangre por unas pocas monedas. Narrada por el pequeño Xiao Qiang, esta novela, de una sobrecogedora belleza, nos adentra en la historia de la aldea Ding, una de tantas afectadas por el escándalo de la sangre contaminada de la provincia china de Henan. Los aldeanos, incitados a vender grandes cantidades de su propia sangre, con la que se enriquecieron unos pocos, son ahora víctimas de la mayor epidemia conocida en el país. Abandonados e ignorados por las autoridades, solo pueden esperar la llegada de la muerte.

El último hombre es una novela apocalíptica, publicada por primera vez en 1826. El libro narra la historia de un mundo futurista (2073) que ha sido arrasado por una extraña epidemia. La novela fue criticada duramente en su época, y permaneció prácticamente en el anonimato hasta que los historiadores la resucitaron en la década de 1960.

Bajo el calor sofocante de la “Newark ecuatorial” hace estragos una espantosa epidemia de polio amenaza con dejar a los niños de la ciudad de Nueva Jersey mutilados, paralizados o minusválidos, e incluso con matarlos. El protagonista de Némesis es el joven de veintitrés años Bucky Cantor, responsable de las actividades al aire libre de los alumnos de una escuela. Cuando la polio empieza a asolar el patio de recreo, Roth se concentra en los dilemas de Cantor y en las realidades cotidianas a las que este se enfrenta, y nos conduce a través de todas las emociones que una plaga semejante puede engendrar: el miedo, el pánico, la cólera, el desconcierto, el sufrimiento y el dolor.

Narrada en la voz de su protagonista, una joven viuda y madre de dos hijos, esta es la sobrecogedora historia de un pequeño pueblo inglés que en 1966 se vio asolado por la peste bucónica y, liderado por un carismático vicario, decidió aislarse del mundo.

La existencia de la humanidad está en juego. Los creadores de armas biológicas están desarrollando formas de vida mortales, modificadas genéticamente que se activan con los genes relacionados con la raza y etnia. Los análisis de ADN muestran que la raza humana estuvo a punto de extinguirse en el pasado. Cuando Lara Blackwood, brillante ingeniero genética, recibe una llamada pidiéndole ayuda para combatir una espantosa epidemia, está dispuesta a hacer todo lo que está en su mano. Se horroriza al descubrir que el trabajo de su vida ha sido pervertido para producir una nueva arma genética revolucionaria, que mata al hacer que los cromosomas de las personas relacionados con la etnia afectada se vuelvan contra ellos mismos. ¡El reloj de la humanidad corre mientras Lara lucha contra sorprendentes inconvenientes para dejar al descubierto la conspiración que se oculta detrás del virus mortal, antes de que un complot terrorista amenace con extinguir a toda la raza humana!

En un remoto lugar del desierto de Nuevo México, un enigmático centro de investigación lleva a cabo un ambicioso proyecto científico: un tratamiento definitivo para una enfermedad común pero molesta, y grave en algunos casos. El espectacular hallazgo representará sin duda sustanciosos beneficios para la empresa, y el Premio Nobel para el equipo de investigadores. Por todo ello, cuando un joven científico recibe la oferta de colaborar en el proyecto, no se lo piensa dos veces. Sabe que se halla ante la ocasión de su vida: trabajar con las más destacadas figuras de la medicina y la ingeniería genética y participar en el descubrimiento del siglo. No sospecha, sin embargo, que tras la aséptica y rutilante apariencia de la más avanzada tecnología se oculta un siniestro secreto.

Alejandro Noriega, un mediocre escritor español, es requerido desde su refugio en un archipiélago noruego para redactar un informe de la ONU sobre la Guerra Zombi en España. Sus reticencias iniciales para viajar a la Penísula Ibérica, ocupada en su mayor parte por las hordas de muertos vivientes, desaparecen cuando, junto a una jugosa cantidad económica, se le ofrece conocer el paradero de su familia, desaparecida durante la fase inicial de la pandemia. Lo que comienza como una tarea de recopilación de vivencias personales sobre la hecatombe zombi se convierte en un viaje pesadillesco, del Gibraltar ampliado a la fortaleza de Toledo, del País Vasco Independiente a la Barcelona nuclearizada, en la que Noriega se ve atrapado entre dos frentes que luchan por hacerse con el misterioso Profesor Saviola y su vacuna contra el virus.

En el año 1347, los mongoles someten a un duro sitio la ciudad portuaria de Caffa, que se defiende con uñas y dientes. Sin embargo, acabar con la resistencia de los italianos se convierte en un problema menos cuando surge entre las filas de los atacantes una enfermedad fulminante que se extiende como la pólvora: la peste negra.

Con este estremecedor episodio arranca una sorprendente novela, que a continuación conduce al lector a un apasionante recorrido por una Europa asolada y atemorizada por la enfermedad y en la que conocerá las correrías de tres médicos empeñados en encontrar remedio a lo que parece el Apocalipsis. Pero también hay quien ve en la propagación del mal una fuente de poder, y su búsqueda se convertirá en una aventura muy arriesgada.

El célebre escritor inglés Godofredo Chaucer, autor de los Cuentos de Canterbury, deberá investigar el origen de la peste negra que acabó con más de treinta millones de personas.Godofredo Chaucer, además de un escritor inmortal, fue un espía británico testigo de la Guerra de los Cien Años, de la revolución campesina de Londres, del Cisma de Occidente, del asalto a las juderías española y de la peste negra: la epidemia que asoló Europa y acabó con treinta millones de personas. Eduard Mira utiliza como narradora a Isabel de Loris, biznieta de Corbino, que narra las memorias de este desde un prostíbulo valenciano.

El rey Magnus Eriksson reinó en Suecia en la Edad Media, hacia la mitad del siglo XII. Gobernó un reino inmenso, con súbditos godos, visigodos, suecos, fineses y noruegos. La peste despobló su reino de campesinos, el hambre lo persiguió como un fantasma. Exiliado en su propio país, huyendo de la guerra que lo había enfrentado a su propio hijo, el rey recorrió Värmland completamente solo, como un vagabundo. Lars Andersson, uno de los escritores más notables que ha dado la literatura sueca contemporánea, ha recogido su leyenda y la ha transformado en una epopeya íntima, carente de héroes. El encuentro del rey solitario con un cazador furtivo, enterrador de las víctimas de la peste, es el encuentro de dos almas, de dos voluntades. El rey se confía a Göpa, que no lo traiciona. Ambos comparten miserias y dolores, y huyen juntos de la peste y del hambre. La leyenda del rey de la peste se mueve entre la magia y el sueño, en un mundo desolado, en el que sólo la muerte y la peste son verdaderas reinas.

Nueva York, 1965. La ciudad se ve asolada por una terrible epidemia originada por una plaga de ratas africanas llegadas en las bodegas de un barco mercante. El pánico cunde y los científicos libran una carrera contra el tiempo para encontrar una vacuna y evitar una catástrofe sin precedentes, al tiempo que la delincuencia s e multiplica salvajemente por las calles de la Gran Manzana…

Europa, siglo XIX. Angelo Pardi, joven aristócrata piamontés y coronel de húsares comprometido con el movimiento carbonario, que ha tenido que exiliarse en Francia a causa de un duelo, emprende el viaje de retorno a su patria para cumplir una misteriosa misión. Para ello debe atravesar la Provenza, pero la región está siendo azotada por una epidemia de cólera y los viajeros son inmovilizados y puestos en cuarentena. El joven oficial, acusado de envenenar las fuentes, se refugia en los tejados de la ciudad, desde donde contempla la tragedia de la muerte que asola esos bellísimos parajes, hasta que, en compañía de una enigmática mujer, emprende la huida.

Escocia, unos días antes de Navidad. Toni, jefa de seguridad de unos laboratorios de investigación farmacéutica, detecta el robo de una droga antiviral en fase de experimentación: es muy peligrosa, un virus letal. Rápidamente hace saltar las alarmas, logra encontrar al ladrón (un empleado, que ha muerto por el virus) y aislar su casa contaminada. Cuando la noticia llega a los periodistas, la situación ya está controlada, como les informan en rueda de prensa ella y Stanley, el propietario del laboratorio. Algo así no volverá a ocurrir. Pero unos días después… Toda la familia de Stanley se ha reunido en casa de él para celebrar la Navidad y les cuenta su relación con Toni. Stanley es viudo y tiene tres hijos adultos. No aceptan a Toni; es una amenaza para ellos y no tardan en comenzar a discutir. A la reunión también ha venido Kit, el hijo problemático. Todos creen que quiere hacer las paces con su padre (que se vio obligado a pagarle todas su deudas hace un tiempo). En realidad, Kit vuelve a tener problemas. Debe millones a unos gángsters y estos han decidido cobrárselos de otra manera: quieren el virus.