La inteligencia estratégica en los negocios del siglo XXI

noviembre 12, 2025

Anticipación, protección y ventaja competitiva en un mundo incierto

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

.

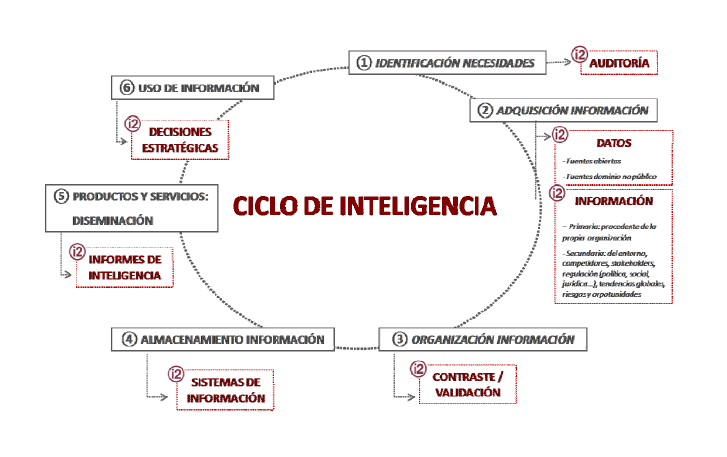

En un escenario global signado por la complejidad, la velocidad del cambio y la interdependencia tecnológica, la inteligencia estratégica se ha convertido en una herramienta esencial para gobiernos, empresas y organizaciones. Si antes era considerada un ámbito casi exclusivo del mundo militar o estatal, hoy constituye un componente transversal en la planificación corporativa, la gestión del riesgo, la toma de decisiones y la protección de activos críticos. Su importancia radica en su capacidad para transformar datos dispersos en conocimiento accionable y, a partir de ello, orientar decisiones responsables y eficaces.

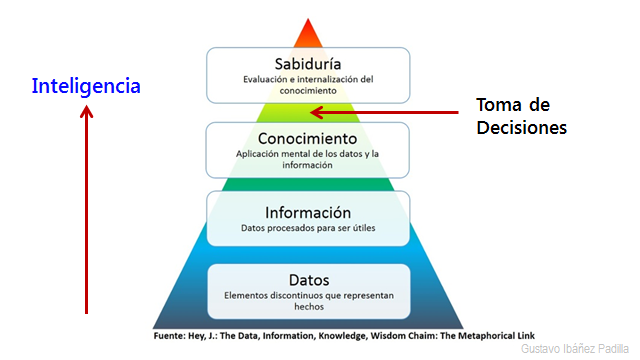

Inteligencia: del dato a la sabiduría

La inteligencia puede entenderse como un proceso destinado a descubrir el orden oculto detrás de lo aparente. Su etimología —intelligere, “leer entre líneas”— resume bien esta idea: observar, comparar, interpretar y conectar puntos. Este recorrido se expresa en la conocida Pirámide del Conocimiento: los datos se convierten en información cuando se organizan; la información se transforma en conocimiento cuando se analiza; y cuando este conocimiento se aplica reiteradamente para tomar decisiones acertadas, se adquiere sabiduría.

La inteligencia es, simultáneamente, un método, un producto y una función organizacional. Y su finalidad es clara: Reducir la incertidumbre del decisor, permitiéndole actuar con fundamento técnico y no por impulso o mera intuición.

.

Inteligencia y Contrainteligencia: la espada y el escudo

La inteligencia busca conocer el entorno para anticipar tendencias, riesgos y oportunidades. La contrainteligencia procura impedir que actores externos —competidores, delincuentes, grupos de presión, Estados adversarios o incluso empleados desleales— accedan a información valiosa o amenacen los activos propios. Ambas funciones son complementarias: sin inteligencia no hay anticipación; sin contrainteligencia no hay seguridad.

Aunque muchas organizaciones no tengan un “Departamento de Inteligencia”, estas funciones existen de facto en áreas como marketing, recursos humanos, seguridad informática, auditoría, compliance o planificación estratégica. Cada una aporta piezas que, integradas, permiten comprender mejor el entorno y proteger los activos críticos.

Los activos sensibles no son solo financieros o tecnológicos: incluyen reputación, conocimiento interno, infraestructura, datos personales de clientes, estrategias de mercado y hasta la propia cultura institucional. En un contexto donde las filtraciones, el espionaje corporativo y los ciberataques están en aumento, desarrollar prácticas de contrainteligencia se vuelve indispensable.

.

El factor humano: el eslabón más débil del sistema

La mayor parte de las vulneraciones de seguridad no provienen de sofisticadas operaciones de hackers, sino de errores humanos. Según informes recientes de empresas de ciberseguridad, más del 80% de los ciberataques exitosos comienzan con fallas básicas: contraseñas débiles, sesiones abiertas, archivos compartidos sin control, o ingeniería social.

Un ejemplo paradigmático se dio en 2025, cuando una histórica empresa británica de servicios logísticos —con más de 150 años de trayectoria— quedó paralizada por un ataque de ransomware que explotó una clave débil utilizada por un empleado externo. La empresa no logró recuperarse, debió declararse en quiebra y dejó a setecientos personas sin empleo. No fue un ataque técnicamente complejo: fue una falla cultural.

Casos similares se observaron en aeropuertos europeos —en septiembre de 2025— afectados por incidentes informáticos que generaron congestiones masivas y pérdidas millonarias. La tecnología avanzó, pero la conducta humana sigue siendo un punto de vulnerabilidad constante.

Por eso, la inteligencia moderna enfatiza la formación del personal, la cultura organizacional y la concientización sobre riesgos emergentes.

.

Inteligencia en los negocios: el caso Moneyball y más allá

El ejemplo de los Oakland Athletics, popularizado por la película Moneyball, es ilustrativo. Un equipo sin grandes recursos incorporó métodos estadísticos para identificar jugadores subvalorados por el mercado. El análisis de datos permitió competir —y ganar— contra organizaciones más poderosas. Así nació una revolución en el deporte profesional: la inteligencia aplicada al desempeño deportivo, demostrando que el análisis racional puede superar los prejuicios y la intuición tradicional.

Ese modelo hoy atraviesa todos los sectores: desde las finanzas algorítmicas hasta las cadenas de suministro, pasando por la industria cultural, los seguros o la logística. Netflix decide qué series producir basándose en patrones de consumo global; Amazon y UPS optimizan rutas en tiempo real; aerolíneas fijan precios dinámicos según modelos predictivos. Todo esto es inteligencia aplicada a los negocios.

El auge de las fuentes abiertas

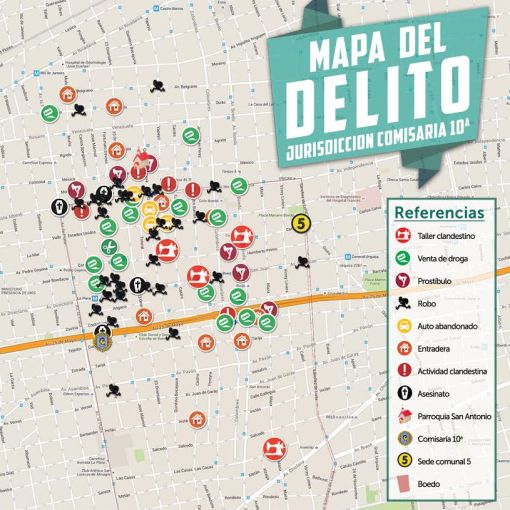

Más del 95% de la inteligencia que utilizan Estados y empresas proviene de Fuentes abiertas (OSINT, Open Source Intelligence). Noticias, redes sociales, bases de datos públicas, registros comerciales, documentos académicos, movimientos financieros, imágenes satelitales de libre acceso. Hoy, un analista puede reconstruir la estructura económica de una organización criminal, el despliegue militar de un Estado o las tendencias de consumo en una ciudad solo con información abierta.

Esto genera un desafío: la sobreabundancia de datos (infoxicación). El problema ya no es la falta de información, sino el exceso. La clave es filtrar, validar, sintetizar y convertir ese océano de datos en conocimiento útil.

Analistas entrenados para ver lo invisible

El analista debe identificar patrones, detectar anomalías y reconocer señales débiles. La historia ofrece ejemplos elocuentes: antes del atentado del 11 de septiembre de 2001, instructores de vuelo reportaron comportamientos extraños de alumnos que solo buscaban aprender maniobras en altura sin despegar ni aterrizar. Esa información existía, pero no se integró. La falla no fue de datos, sino de análisis y coordinación.

Hoy, muchos países trabajan con sistemas de alerta temprana que integran información de múltiples agencias. El modelo más desarrollado es el de la comunidad de inteligencia estadounidense luego del 9/11, donde se estableció un sistema de cooperación interagencial para evitar otra falla sistémica.

Inteligencia económica, turística y geopolítica

En el ámbito económico, la inteligencia permite anticipar fluctuaciones de precios, detectar oportunidades de inversión y evaluar vulnerabilidades en cadenas de suministro. La reciente reconfiguración global generada por la guerra en Ucrania, las tensiones en el Mar de China Meridional y las disrupciones pospandemia demostraron la importancia de prever escenarios alternativos y contar con planes contingentes.

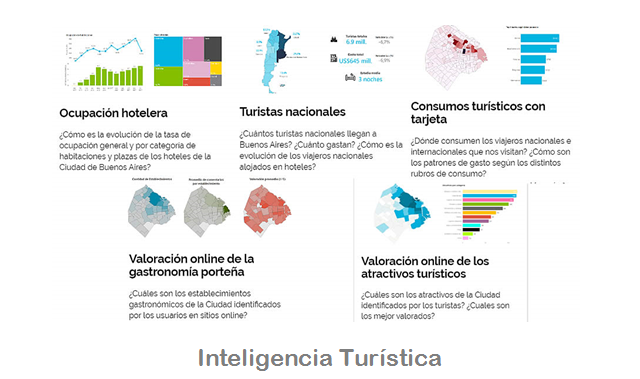

La inteligencia turística —cada vez más relevante para países cuya economía depende de este sector— permite analizar flujos de visitantes, percepciones de seguridad, tendencias culturales y la competencia entre destinos.

En la geopolítica contemporánea, donde la rivalidad entre grandes potencias se proyecta sobre recursos estratégicos (energía, minerales críticos, rutas marítimas, infraestructura digital), la inteligencia se convierte en un instrumento indispensable para planificar políticas públicas y anticipar movimientos en el tablero internacional.

.

Tecnología e inteligencia: IA, Big data y autonomía

La revolución tecnológica ha multiplicado las capacidades de análisis. La inteligencia artificial permite procesar volúmenes gigantescos de datos; los algoritmos de aprendizaje automático identifican patrones invisibles para los humanos; los sistemas autónomos generan información en tiempo real; y las cadenas de bloques ofrecen nuevas formas de trazabilidad y verificación.

Sin embargo, la tecnología no reemplaza al analista. Los algoritmos son potentes, pero necesitan interpretación humana. Pueden detectar correlaciones, pero no comprender contextos culturales, estrategias políticas o motivaciones humanas. La inteligencia moderna se apoya en la tecnología, pero depende del criterio humano para convertir la información en decisiones.

El valor estratégico de una alerta temprana

Las crisis rara vez aparecen de manera súbita: suelen anunciarse mediante señales que, observadas con atención, permiten anticipar su desarrollo. El aumento de tensiones geopolíticas, la volatilidad de mercados financieros, los cambios regulatorios, la conflictividad social extrema, los movimientos migratorios o la disrupción de rutas comerciales pueden ser indicadores tempranos de escenarios futuros.

Por eso, los sistemas de inteligencia eficientes trabajan con modelos de prospectiva, análisis de riesgos, simulaciones y construcción de escenarios. El objetivo no es predecir el futuro, sino prepararse para futuros posibles.

Una nueva cultura para las organizaciones

La inteligencia estratégica se está convirtiendo en una cultura institucional. No es una actividad reservada a especialistas aislados, sino un enfoque transversal: desde el CEO hasta el empleado de soporte técnico. Las empresas y los Estados que logran instalar esta cultura son los que mejor se adaptan a entornos cambiantes.

La inteligencia no solo mejora las decisiones: evita costosos errores. Y en un mundo donde una mala decisión puede destruir una organización, esa capacidad vale tanto o más que cualquier acierto brillante.

El desafío del nuevo siglo

El siglo XXI exige organizaciones capaces de observar, interpretar y actuar con rapidez y precisión. La inteligencia estratégica es el puente entre la complejidad del mundo real y las decisiones que construyen el futuro. Quienes desarrollen estas capacidades no solo sobrevivirán: liderarán.

El mundo que viene será más interconectado, más tecnológico y más incierto. La inteligencia —junto con la ética, el análisis riguroso y la visión estratégica— será la herramienta central para navegarlo.

Fuente: Ediciones EP, 12/11/25.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

Más información:

El importante mensaje de Los tres días del cóndor

La Inteligencia y sus especialidades en la Sociedad del conocimiento

Seguridad Humana Multidimensional: Una clave para enfrentar los retos contemporáneos

Actuación policial basada en la inteligencia: una pieza clave para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo

Vigilar a los que vigilan: cómo evitar los abusos de un Estado policial hipervigilante

Especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado

Artículo completo en formato PDF:

Diploma

.

.

Ojo en el cielo: inteligencia, geopolítica y ética en la guerra del siglo XXI

octubre 21, 2025

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

.

La película Eye in the Sky (2015), dirigida por Gavin Hood, no es sólo un drama sobre tecnología; es una caja de resonancia donde confluyen decisiones de inteligencia estratégica, procedimiento militar y cálculos geopolíticos que ponen al espectador frente a una doble incógnita: ¿cómo se decide hoy matar a distancia y quién asume la responsabilidad política y moral de esa decisión? El film —centrado en la operación para eliminar a combatientes de Al-Shabaab mediante un dron MQ-9 Reaper— despliega, en poco más de cien minutos, una coreografía tensa de actores y argumentos: operadores en Nevada, coroneles obsesionados por la misión, asesoría jurídica que titubea, políticos con prioridades mediáticas y defensores de derechos que ponderan reputaciones estatales. La ficción cinematográfica ilumina dilemas reales que ya forman parte del repertorio contemporáneo de la inteligencia y la guerra.

El aparato técnico: el dron como “ojo” y como arma

En la pantalla, el MQ-9 Reaper es la figura central: ojo vigilante, brazo ejecutor. No es una abstracción: el Reaper es un sistema de aeronaves remotamente pilotadas diseñado para misiones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y ataque, con capacidad de vuelo prolongado y de portar misiles Hellfire u otra munición guiada —herramientas que lo convierten en plataforma ideal para misiones de targeted killing. Su autonomía, sensores electro-ópticos y capacidad de permanencia en zona permiten reunir grandes cantidades de información, pero también estructuran la lógica de la letalidad a distancia: ver durante horas facilita la decisión de matar con una frialdad numérica que, paradójicamente, exige luego cálculos humanos sobre daño colateral.

.

La tecnología nivela la asimetría: el piloto está a miles de kilómetros y la explosión ocurre en un vecindario africano. Esa distancia produce dos efectos complementarios: por un lado, la operación puede fundarse en una “ventaja de la información” —el material de inteligencia es inmediato, preciso y aparentemente concluyente—; por otro, la separación física amplifica la contabilidad moral: ¿qué valor asigna el Estado a una vida mostrada en video y a una vida mostrada en persona? Ojo en el cielo hace sensible esa tensión con escenas donde los porcentajes de probabilidad, los márgenes de error y la imagen de una niña vendiendo pan se cruzan en segundos que, para los operadores, son la diferencia entre actuar y esperar.

.

Inteligencia estratégica y perecibilidad del producto

La toma de decisiones en operaciones de inteligencia es, en esencia, una carrera contra el tiempo. La información adquiere valor —o pierde relevancia— con una velocidad que la convierte en un bien perecedero: la confirmación de una amenaza puede volverse obsoleta en horas o minutos si el objetivo se mueve, si el artefacto explota o si la ruta cambia. En la película esto queda patente: la deliberación política y jurídica demora un proceso donde cada minuto es una variable que altera el balance de vidas salvadas versus vidas puestas en riesgo. En la práctica, esa dinámica se traduce en un “costo de oportunidad”: demorar la acción puede permitir que el atentado suceda; precipitarla puede producir víctimas inocentes. La inteligencia estratégica, por ello, no sólo produce conocimiento —identidad, intenciones, amenazas—; produce una ventana temporal de oportunidad que obliga a elegir con información incompleta y consecuencias irreversibles.

Actitudes y roles: del operativo al político

Una de las virtudes de la película es su reparto de responsabilidades: la coronel Powell (Helen Mirren) encarna la mirada militar concentrada en neutralizar la amenaza; los agentes de campo —el somalí, los kenianos— representan el riesgo cotidiano de quienes arriesgan su vida para recabar y asegurar datos; el piloto y su operadora, en Nevada, personifican la tensión emocional del acto remoto; el asesor jurídico personifica la parálisis normativa; el primer ministro (y su comitiva) exhibe una mezcla de banalidad y cálculo político. Esa pluralidad permite observar cómo, en la realidad, la cadena de mando no es neutra: cada eslabón tiene incentivos y costos distintos. Los operativos clandestinos —los que se infiltran, testifican, arriesgan— a menudo pagan el precio más alto en anonimato: su éxito no es celebrable públicamente sin comprometer sus identidades y redes. El film subraya esa abnegación, la «infra-heroicidad» de quienes garantizan la inteligencia utilizable y luego desaparecen del discurso oficial.

El personaje del asesor jurídico, escrupuloso hasta la parálisis, actúa como recordatorio de que la legalidad tarda en aplicarse cuando la tecnología acelera la letalidad; esa demora, sin embargo, no es inocua. La escena del político que valora más su imagen pública que la prevención de un ataque anticipado ofrece una lectura implacable: la política moderna, en ciertos casos, puede ser menos apta para resolver dilemas operativos urgentes que la propia cadena militar. Aquí cabe retomar el Principio de Peter: en jerarquías complejas, las personas suelen ser promovidas hasta alcanzar un puesto en el que son incompetentes, y muchas decisiones públicas terminan en manos de individuos cuya habilidad para gestionar crisis técnicas o de seguridad es limitada. El efecto, cuando hay vidas en juego y ventanas temporales estrechas, es letal.

Ética de la intervención en territorios aliados y daño colateral

La operación retratada en Eye in the Sky añade otra capa: se ejecuta en un país soberano, aliado en lo formal, pero donde intervenir implica tensiones diplomáticas y legitimidad. Atacar en suelo de un Estado amigo para eliminar a combatientes que operan desde allí es un acto que reviste obligaciones legales y políticas: notificar, coordinar, y, en lo ideal, obtener consentimiento. La película explora la paradoja: los aliados pueden ser tanto socios como escenarios donde la acción unilateral erosiona la confianza. Además, cuando entre las víctimas potenciales hay ciudadanos de las potencias agresoras —como ocurre en la trama— la legitimidad se desgasta aún más, y la narrativa pública se convierte en un factor que los políticos ponderan con marcada intensidad.

El daño colateral —la pérdida de vidas civiles inocentes— es la medida que a menudo decide el curso de la deliberación. La presencia de la niña en la trama funciona tanto como dispositivo emotivo como centro ético: ¿es moral sacrificar a un inocente para prevenir atentados futuros? La pregunta remite a debates clásicos de la ética de la guerra: utilitarismo versus deontología, proporcionalidad, distinción y última ratio. En la práctica política moderna, la respuesta no es sólo teórica: es reputacional. Los gobiernos temen la viralización de imágenes que los conviertan en verdugos sin juicio; temen juicios internacionales y costes políticos internos. La película pone en evidencia la ironía: la misma democracia que exige escrúpulos legales ante la muerte a distancia es la que delega esas muertes a operadores remotos que, luego, no obtienen reconocimiento ni reconciliación pública.

La normalización del “signature strike” y la erosión del umbral para matar

Una de las críticas más documentadas al programa de drones es la baja de umbral que introducen modalidades como los “signature strikes”, donde la eliminación se decide por patrones de conducta y no por conocimiento nominal del individuo. Ojo en el cielo dramatiza esa peligrosidad: la certeza absoluta rara vez existe, y confiar en patrones convierte la operación en una forma de ejecución preventiva. Periodistas e investigadores han señalado que la política de ataques con drones ha expandido las fronteras legales y morales del uso de la fuerza, transformando el planeta, como sintetiza Jeremy Scahill, en un “campo de batalla” donde la vida de los nativos es a menudo menesterosa frente al escrutinio occidental. Esa afirmación —crítica pero descriptiva— remite a la necesidad de transparencia, límites jurídicos y rendición de cuentas cuando la tecnología permite matar desde una consola.

Responsabilidad, transparencia y el problema del relato

La película deja claro otro punto: después del acto siempre llega la narrativa. Los políticos quieren marcar distancia moral (lágrimas en cámara, investigaciones “independientes”) pero rara vez aceptan la carga total de la decisión. El general Benson (Alan Rickman) —personaje que articula la defensa castrense— proclama que no se debe subestimar el “costo de la guerra” para los soldados; es un intento de recolocar la responsabilidad en la esfera institucional del esfuerzo militar. Pero la sociedad reclama, con razón, explicaciones públicas y mecanismos que eviten que la letalidad remota quede fuera del escrutinio judicial y parlamentario. Si la inteligencia produce la ventana de oportunidad, la política debe —al menos— justificar retrospectivamente su cierre.

Más preguntas que respuestas, pero exigencias claras

Eye in the Sky no ofrece soluciones sencillas —ni la realidad las tiene—, pero pone en evidencia exigencias ineludibles: (1) la necesidad de protocolos claros que reduzcan la arbitrariedad en decisiones con vidas humanas; (2) la obligación de transparencia cuando la fuerza se proyecta desde lejos; (3) la atención a la perecibilidad del producto de inteligencia y al coste de oportunidad que conlleva la demora; (4) la protección y reconocimiento de los agentes encubiertos cuyo trabajo hace posible la información utilizable; y (5) la revisión crítica de prácticas —como los signature strikes— que bajan umbrales éticos para matar.

En el plano ético y geopolítico, la película recuerda que la tecnología militar no neutraliza responsabilidades: las traslada, las dispersa entre operadores, juristas y políticos que, con incentivos distintos, deben todavía articular una decisión que sea jurídicamente sólida y moralmente legible. Si la promesa original del dron fue reducir daños comparados con los bombardeos masivos, la práctica ha mostrado que la comparación es insuficiente: la guerra remota genera nuevos dilemas —jurídicos, epistemológicos y morales— que requieren debate público informado y supervisión sólida. Como advirtió el debate crítico contemporáneo sobre el uso de drones, la pregunta decisiva no es si la tecnología permite matar, sino cómo las sociedades democráticas regulan esa capacidad sin perder su propio fundamento moral.

Fuente: Ediciones EP, 21/10/25.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

>>> Vea la película completa en español : https://youtu.be/OxZIbseYwgY <<<.

Más información:

El importante mensaje de Los tres días del cóndor

La Inteligencia y sus especialidades en la Sociedad del conocimiento

Seguridad Humana Multidimensional: Una clave para enfrentar los retos contemporáneos

Actuación policial basada en la inteligencia: una pieza clave para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo

Vigilar a los que vigilan: cómo evitar los abusos de un Estado policial hipervigilante

.

.

Vigilar a los que vigilan: cómo evitar los abusos de un Estado policial hipervigilante

octubre 20, 2025

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

«Quis custodiet ipsos custodes?»

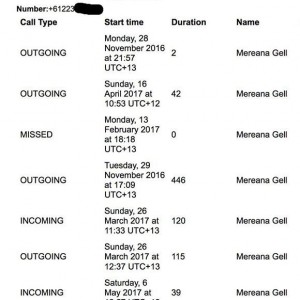

En las últimas décadas la tecnología cambió la geometría del poder. Lo que antes exigía enormes recursos humanos y logísticos —seguir a una persona, intervenir correspondencia, mantener una red de informantes— hoy puede realizarse a escala industrial con unas pocas líneas de código y acceso a los canales globales de las telecomunicaciones. Esa transformación ha elevado la eficacia potencial de los servicios de inteligencia, pero también ha multiplicado los riesgos: la posibilidad de que el Estado —o actores privados aliados a él— transforme la vigilancia en un hábito sistémico que invade derechos, erosiona la confianza pública y corroe el tejido democrático.

La historia reciente ofrece advertencias concretas. Ya a fines del siglo XX surgieron denuncias sobre sistemas de interceptación que operaban más allá de controles nacionales y sin una supervisión democrática adecuada; el caso conocido como Echelon puso en evidencia, ante el Parlamento Europeo y la opinión pública, una red de cooperación entre los «Five Eyes» (servicios de inteligencia de Estados Unidos, Australia, Canadá, Gran Bretaña y Nueva Zelanda) que interceptaba comunicaciones comerciales y privadas a escala global. La investigación parlamentaria subrayó no sólo la existencia de capacidades técnicas, sino la dificultad institucional para auditar prácticas transnacionales de SIGINT (intelligence of signals).

.

Diez años después, en 2013, las filtraciones de Edward Snowden mostraron el alcance actual de esa capacidad: programas como PRISM o XKeyscore ilustraron que la recolección masiva de metadatos y contenidos no es una ficción de película, sino una práctica sistemática, con implicaciones políticas directas —incluidas intervenciones sobre líderes y aliados internacionales— y con instrumentos que, cuando quedan sin control, afectan derechos fundamentales. Esas revelaciones provocaron debates internacionales sobre legalidad, proporcionalidad y supervisión.

Frente a esa realidad técnica y política, la comunidad internacional empezó a afirmar límites normativos: informes y resoluciones de la ONU y de relatores especiales han marcado con nitidez que la vigilancia masiva, indiscriminada o sin recursos de supervisión judicial vulnera estándares de derechos humanos y debe limitarse por ley y por controles independientes. Como subrayó un Relator de la ONU, “la vigilancia masiva y generalizada no puede justificarse en un Estado de derecho.” Ese pronunciamiento inauguró un corpus de recomendaciones sobre transparencia, rendición de cuentas y derecho a reparación para víctimas de espionaje indebido.

Las respuestas normativas no son mera retórica: el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea y directivas conexas impusieron un marco robusto sobre el tratamiento de datos personales, incluso ante autoridades del Estado, y exigieron principios —minimización, propósito, responsabilidad— que limitan la acumulación indiscriminada de información. Aunque estas normas nacieron en el ámbito civil y comercial, imprimen un estándar conceptual útil para discutir las prácticas de inteligencia en sociedades democráticas.

El lado oscuro: tecnología en manos del poder y sus efectos sociales

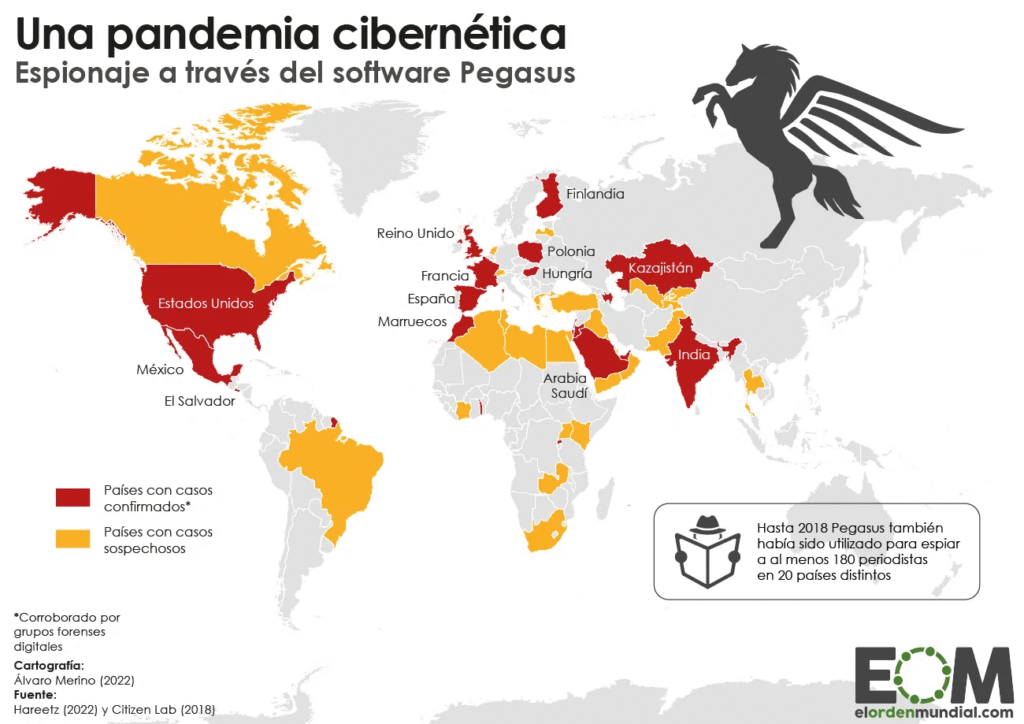

No todos los abusos vienen de estados con regímenes autocráticos; en numerosos casos, democracias consolidadas han incurrido en prácticas problemáticas al invocar seguridad. Pero además existe un fenómeno contemporáneo que complica la trazabilidad del poder: la proliferación de empresas privadas que venden herramientas de intrusión —desde sistemas de interceptación hasta spyware que transforma teléfonos en micrófonos remotos— y que operan en mercados opacos. El escándalo de Pegasus puso a la vista cómo estas tecnologías, originalmente justificadas para combatir el crimen organizado o el terrorismo, terminaron siendo utilizadas para vigilar periodistas, defensores de derechos humanos y adversarios políticos en varios países. La evidencia forense y periodística sobre el uso indebido de estas herramientas provocó condenas y pedidos de regulación internacional.

El efecto social es doble: por un lado, la intrusión directa en la privacidad de sujetos y colectivos; por otro, el impacto indirecto sobre la libertad de expresión y la autonomía de la prensa. Cuando periodistas y fuentes temen que sus comunicaciones sean interceptadas, renuncian a investigar, censuran conversaciones y se reduce la transparencia sobre el ejercicio del poder. No es mera metáfora: organizaciones internacionales han documentado la paralización de investigaciones sensibles y la desmovilización de denuncias ciudadanas ante la sospecha de pinchazos o intrusiones.

.

América Latina: entre la digitalización del control y la fragilidad institucional

En la región latinoamericana las tensiones son palpables. Países con instituciones robustas conviven con Estados frágiles donde la supervisión parlamentaria y judicial sobre actividades de inteligencia es limitada o está politizada. El caso mexicano, con investigaciones que vinculan el uso del spyware Pegasus a aparatos estatales para espiar políticos y periodistas, funcionó como detonante regional: mostró que el problema no era tecnológico sino institucional. El gravamen específico en Latinoamérica es la acumulación de herramientas de vigilancia en contextos donde los mecanismos de rendición de cuentas son débiles, y donde la cultura política puede tolerar el uso discrecional de la inteligencia para objetivos partidarios o empresariales.

América Latina enfrenta además un déficit de marcos legales actualizados: leyes aprobadas en décadas anteriores no contemplan la interoperabilidad digital global ni el papel de proveedores y empresas tecnológicas transnacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos han insistido en la necesidad de marcos regionales que protejan a periodistas, activistas y a la sociedad civil frente al abuso de tecnologías de intrusión. La recomendación común es clara: actualizar la normativa, crear instancias independientes de control y garantizar recursos técnicos para auditorías.

Argentina: controles formales y desafíos prácticos

En Argentina el andamiaje legal de inteligencia remonta a la Ley de Inteligencia Nacional [Ley 25.520 (2001)], que establece principios y mecanismos de actuación del sistema de inteligencia. Sin embargo, la persistencia de denuncias y episodios de opacidad han mostrado la tensión entre la letra de la norma y la práctica institucional. Informes de organizaciones de la sociedad civil han criticado la eficacia real de los órganos de control —como la Comisión Bicameral— por limitaciones en acceso a información, recursos técnicos y garantías de independencia. Es decir: existe un marco formal, pero su aplicación y capacidad de fiscalización siguen siendo puntos débiles que requieren reforma profunda.

Un país que aspire a un equilibrio entre seguridad y derechos debe atender tres vertientes simultáneas: 1) legislación actualizada que defina límites claros y sanciones proporcionales; 2) organismos de control con autonomía, acceso técnico y transparencia operativa; y 3) mecanismos de reparación para víctimas de vigilancia ilícita. Sin estas piezas, la supervisión se vuelve ritual y la impunidad permanece.

.

¿Cómo vigilar a quienes vigilan? Instrumentos para un control efectivo

A partir de la experiencia comparada y las recomendaciones internacionales, pueden proponerse medidas concretas:

1. Transparencia institucional y divulgación pública de algoritmos y criterios de selección: explicar qué datos se recaban, con qué criterios se priorizan objetivos y qué algoritmos automatizados son empleados. Transparencia no significa revelar operaciones sensibles, sino dar trazabilidad técnica y legal a los procesos decisionales.

2. Control judicial previo y auditoría independiente: cualquier interceptación debe requerir autorización judicial fundada y sujeta a revisiones posteriores por auditores con acceso a registros y metadatos. Las auditorías técnicas independientes (por ejemplo, por universidades o laboratorios forenses acreditados) son esenciales para comprobar el uso legítimo de herramientas.

3. Prohibición y control de transferencia de tecnologías ofensivas: limitar la compra y el uso de spyware sin mecanismos de supervisión; exigir cláusulas contractuales de responsabilidad y auditoría en los contratos con proveedores privados.

4. Capacitación técnica del poder legislativo y judicial: sin conocimiento técnico, los controles se vuelven simbólicos. Equipar a comisiones y tribunales con peritos y unidades técnicas estables es crucial.

5. Registro público de solicitudes de vigilancia y balances anuales: estadísticas desagregadas que permitan evaluar la proporcionalidad y el sesgo en la selección de objetivos.

6. Protecciones específicas para periodistas, defensores y opositores: umbrales más exigentes para autorizar intervenciones sobre actores políticamente sensibles.

Estas medidas no son una utopía; forman parte de los estándares propuestos por organismos internacionales y ya han sido esbozadas en jurisprudencia y recomendaciones de relatores de la ONU. Implementarlas exige voluntad política y litigiosidad pública —pero también cultura institucional.

Recordar para no repetir

Como advirtió Benjamin Franklin —en una frase que hoy resuena con inquietante actualidad—, quien sacrifica la libertad por seguridad no merece ni libertad ni seguridad. Más contemporáneamente, los relatores de derechos humanos han insistido: la vigilancia indiscriminada erosiona la democracia misma. Estas máximas no constituyen dogma; son recordatorios prácticos de que la tecnología, por sí sola, no nos salva: somos nosotros, con instituciones fuertes y normas claras, quienes debemos decidir los límites.

Vigilancia responsable

Vigilar a los que vigilan no es una postura antipatriótica; es la condición mínima de una República que respete a sus ciudadanos. La defensa de la seguridad y la protección de los derechos no son objetivos opuestos sino complementarios: sólo una inteligencia legítima —limitada, transparente y auditada— puede preservar la seguridad sin devorar las libertades que dice proteger.

Es hora de un compromiso colectivo: parlamentos que actualicen leyes, magistrados que exijan pruebas fundadas, comisiones que cuenten con pericia técnica, periodistas que investiguen y ciudadanía informada que exija cuentas. Si algo enseñan Echelon, Snowden, Pegasus y los informes internacionales, es que el riesgo no es un futuro posible: ya está aquí. La pregunta es si permitiremos que la tecnología decida por nosotros o recuperaremos, con herramientas democráticas, el control sobre quienes nos vigilan.

Actuemos. Reformemos marcos legales, blindemos institutos de control, prohíbanse ventas opacas de tecnologías de intrusión y construyamos auditorías técnicas independientes. No hay seguridad durable sin legitimidad; no hay legitimidad sin vigilancia popular sobre la vigilancia estatal.

Fuente: Ediciones EP, 20/10/25.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

Más información:

El importante mensaje de Los tres días del cóndor

La Inteligencia y sus especialidades en la Sociedad del conocimiento

Seguridad Humana Multidimensional: Una clave para enfrentar los retos contemporáneos

Actuación policial basada en la inteligencia: una pieza clave para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo

.

.

.

Una Taxonomía del concepto Inteligencia

septiembre 13, 2024

El término inteligencia proviene del latín intelligentia, que a su vez deriva de inteligere. Esta es una palabra compuesta por otros dos términos: intus (“entre”) y legere (“escoger”). Por lo tanto, el origen etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a quien sabe elegir: la inteligencia posibilita la selección de las alternativas más convenientes para la resolución de un problema. De acuerdo a lo descrito en la etimología, un individuo es inteligente cuando es capaz de de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan a su alcance para resolver un problema.

Tipos de Inteligencia

Por Rafael Jiménez.

Análisis GESI, 43/2018

Resumen: El tratamiento de cualquier materia induce muy pronto a clasificar todas sus formas o modalidades. Este hecho es más acusado cuando se trata de una materia como la inteligencia, cuya aparición en el dominio público es relativamente reciente, aunque su práctica se remonte al principio de los siglos.

Este capítulo relaciona una amplia taxonomía de la inteligencia, que abarca las dimensiones que puede presentar (a qué se puede referir el concepto inteligencia: producto, proceso u organización); las clases que puede presentar el producto según el nivel de decisión de sus destinatarios; la identificación de ese mismo producto según su finalidad; los tipos de dicho producto según la necesidad de información que satisface; las formas de determinar el producto según el medio en el que se encuentre la información de la que parte; la identificación del mismo producto en función del método de obtención de la información de partida; las modalidades de la inteligencia según el territorio sobre el que se elabora; y cómo se la puede identificar en función de la materia o campos del conocimiento.

*****

1. Dimensiones de la inteligencia

Antes de abordar la clasificación de los tipos de inteligencia es preciso referirse a las dimensiones o conceptos que se pueden expresar con el término inteligencia.

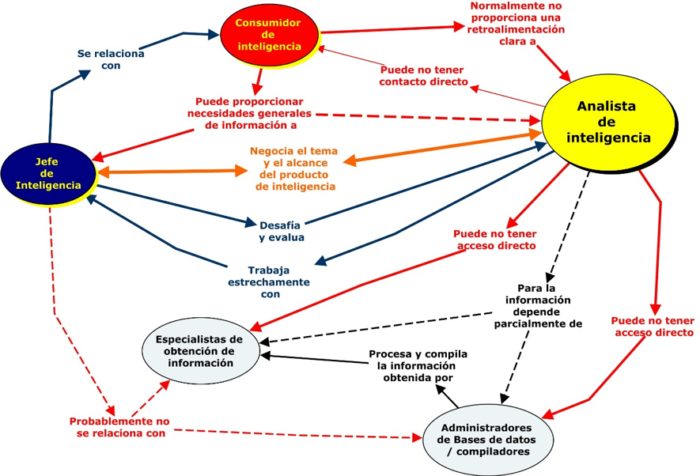

El primero que lo hizo, siempre referido a la inteligencia como componente de la seguridad nacional, fue Sherman Kent en 1949[1], que identificó el término con tres conceptos: a) el producto derivado de la transformación de la información y el conocimiento en inteligencia; b) la organización que realiza esta tarea; y c) el procesomediante el que se lleva a cabo.

La inteligencia como producto es el resultado que se obtiene al someter los datos, la información y el conocimiento a un proceso intelectual que los convierte en informes adecuados para satisfacer las necesidades de los decisores políticos, militares, policiales, empresariales, etc., así como para proteger a aquellos mediante las tareas de contrainteligencia.

La inteligencia como proceso comprende los procedimientos y medios que se utilizan para definir las necesidades de los decisores, establecer la búsqueda de información, su obtención, valoración, análisis, integración e interpretación hasta convertirla en inteligencia, y su difusión a los usuarios. También incluye los mecanismos y medidas de protección del proceso y de la inteligencia creada por medio de las actividades de contrainteligencia necesarias.

La inteligencia como organización se refiere a los organismos y unidades que realizan las anteriores actividades de transformar la información en inteligencia y la protegen.

2. La Inteligencia según el nivel de decisión

Una vez determinado el concepto de inteligencia como producto, su contenido puede referirse a materias políticas y generales del Estado o más detalladas. Por tanto, en función del nivel de decisión del usuario para quien se elabora, la inteligencia puede ser de los siguientes tipos:

2.1. Inteligencia nacional

Es la que precisa el Gobierno de la Nación para definir y desarrollar su política en el más alto de sus niveles de decisión. La inteligencia nacional la elaboran los servicios de inteligencia de nivel nacional, cuya dependencia funcional suele ser del Presidente del Gobierno, aunque administrativamente estén adscritos o integrados en algún departamento ministerial.

2.2. Inteligencia departamental

Es la que necesitan los titulares de los distintos Ministerios del Gobierno de la Nación para ejecutar la política de sus respectivos departamentos. La elaboran los servicios de información e inteligencia dependientes de los respectivos departamentos ministeriales, cuyos productos tienen una aplicación directa en la ejecución de las correspondientes políticas ministeriales. A diferencia de la inteligencia nacional, que se elabora para decisores externos, la departamental constituye un insumo propio de los titulares y altos cargos de los Ministerios en su responsabilidad de ejecución de la política ministerial, así como de los mismos servicios que la elaboran.

2.3. Inteligencia operativa

Es la inteligencia que se genera y se utiliza para planear y ejecutar cualquier tipo de operaciones, tanto de carácter militar como policial o de inteligencia. Su nivel de elaboración y utilización es el más elemental y tiene una aplicación directa en el desarrollo de las operaciones de cualquier organismo o unidad.

3. La inteligencia según su finalidad

De forma similar a la que se ha definido anteriormente según el nivel de decisión del usuario para quien se elabora la inteligencia, esta puede tener distintas finalidades, que permiten clasificarla de la siguiente manera:

3.1. Inteligencia estratégica

Es la inteligencia que se elabora para facilitar la definición de los objetivos de la política y los planes generales de un Estado, para lo que debe tenerse en cuenta el entorno en que se encuentra y las metas que ha fijado el Gobierno.

Para ello, la inteligencia estratégica debe identificar los actores que intervienen en ese entorno, sus características y cómo pueden evolucionar. De esta manera presta una atención especial a los indicios que pueden significar riesgos y derivar en amenazas, o proporcionar oportunidades para la Nación.

La inteligencia estratégica se halla muy vinculada a la prevención y a la prospectiva, advirtiendo de amenazas a los intereses vitales de la seguridad nacional y de las oportunidades para el Estado, con lo que se convierte en la principal herramienta en poder de los gobernantes para diseñar y desarrollar las políticas exterior y la de seguridad nacional.

En el ámbito militar, la inteligencia estratégica tiene como finalidad facilitar la elaboración de los planes relativos a la conducción de las operaciones de nivel estratégico.

En el ámbito empresarial, la inteligencia estratégica tiene la finalidad de facilitar la toma de decisiones de sus directivos ante las amenazas o riesgos para la empresa, o aquellas que puedan facilitar un éxito u oportunidad de desarrollo. En concreto, se especializa en el análisis de los competidores para entender sus éxitos futuros, estrategias actuales, la posible evolución industrial y comercial, y sus capacidades. También incluye la inteligencia sobre los principales clientes, proveedores y socios.

Un caso particular de la inteligencia estratégica lo constituye la denominadainteligencia de alerta, que es la que tiene por finalidad prevenir al usuario de las amenazas contra los intereses nacionales o empresariales, para que pueda decidir con tiempo las medidas políticas, diplomáticas, militares, económicas, industriales, comerciales o de cualquier otro tipo que puedan neutralizarlas o hacerles frente.

3.2. Inteligencia táctica

La inteligencia táctica es la que se elabora para contribuir a la planificación y el diseño de las acciones concretas que permitan alcanzar un objetivo de alcance limitado, subordinado a los grandes objetivos de la inteligencia estratégica.

En el ámbito militar, la inteligencia táctica está destinada a la elaboración de los planes que permitan la conducción de las operaciones tácticas.

En el ámbito empresarial tiene un carácter más operacional, al consistir en la adopción de acciones concretas para conseguir un objetivo en una situación inmediata. Incluye aspectos como los términos de venta de los competidores, sus políticas de precios y los planes que tienen para cambiar la forma en que se diferencian sus productos de los propios.

3.3. Inteligencias operativa y operacional

La inteligencia operativa es la que se elabora para permitir la organización y ejecución de acciones para el cumplimiento de una misión, entendiendo por esta la que le es encomendada a un oficial de inteligencia, solo o dirigiendo un grupo, para lograr un propósito determinado.

En el ámbito militar, el término apropiado es inteligencia operacional y se encuentra en una posición intermedia entre la estratégica y la táctica. Su elaboración tiene como finalidad apoyar la planificación y la realización de campañas en el teatro de operaciones, en el nivel operativo.

3.4. Inteligencia prospectiva

La inteligencia prospectiva se inicia a partir de la inteligencia estratégica y está orientada a determinar de modo anticipado las opciones de evolución de una situación y las posibilidades y probabilidades de actuación de los elementos involucrados en ella, con objeto de reducir la incertidumbre por el futuro en entornos caracterizados por la complejidad, el cambio y la inestabilidad.

El término de inteligencia prospectiva se emplea específicamente para precisar los objetivos estratégicos de una organización y planificar las acciones necesarias para lograrlos. Asimismo, se utiliza para adoptar decisiones que contribuyan a conducir una realidad determinada hacia un escenario futuro deseable.

Tiene un alto componente de estimación, por lo que también se la conoce comointeligencia estimativa o predictiva.

Se trata de una inteligencia muy compleja y costosa, por la necesidad de contar con especialistas instruidos en las técnicas de la prospectiva y en los diversos campos que influyen en el futuro de una organización, así como por la necesidad de contar con tiempo para elaborarla. Ambas circunstancias condicionan de tal modo su generación que no es habitual que se elabore en las organizaciones ni servicios de inteligencia, más ocupados por los demandantes en elaborar inteligencia actual y de inmediato futuro.

4. La inteligencia según la necesidad de información que satisface

La elaboración de inteligencia se produce como consecuencia de la aparición de un requerimiento concreto, sea de los potenciales usuarios o del propio servicio de inteligencia que debe elaborarla. De esta forma, la inteligencia puede ser:

4.1. Inteligencia básica

La inteligencia básica es la que se produce para satisfacer los requerimientos de inteligencia permanentes y generales de la organización de que se trate.

Se emplea sobre todo para responder a las necesidades de información que se plantean durante la producción de inteligencia estratégica e inteligencia prospectiva o estimativa. Por tanto, se elabora atendiendo a los objetivos estratégicos de la organización. Dado que se convierte en un importante almacén de inteligencia, también se utiliza para atender demandas de información durante la producción de inteligencia táctica, operativa y operacional.

La producción de inteligencia básica se realiza de un modo rutinario y programado a partir de fuentes de información abiertas, generalmente obras de referencia, estados y descripciones generales, guías de seguimiento, etc., como enciclopedias, bases de datos, anuarios, directorios, etc.

Esta inteligencia tiene un grado de permanencia mayor que cualquier otra y a ella se incorpora la que se extrae de la inteligencia estratégica que se ha elaborado durante el desarrollo de la actividad de la organización, por lo que también suele recibir la denominación de inteligencia general de la organización, convirtiéndose en un activo informacional de esta.

4.2. Inteligencia actual

Es la inteligencia que tiene por finalidad satisfacer los requerimientos de inteligencia puntuales y concretos de una organización. Presenta el estado de una situación o de un acontecimiento en un momento dado y puede señalar opciones de evolución en un corto plazo, así como indicios de riesgos inmediatos.

Se emplea principalmente para responder a las demandas de información que surgen durante la aparición de un fenómeno o acontecimiento imprevisto, durante un proceso de toma de decisiones sobre un acontecimiento de interés nacional o durante la planificación y el desarrollo de una misión.

Suele ser la más demandada por los gobernantes, cuyos plazos de previsión y decisión son generalmente cortos.

Como fin complementario, la inteligencia actual pone al día la inteligencia básica y los análisis realizados por la inteligencia estratégica. Esto permite disminuir las necesidades de información durante las gestiones de crisis.

Los productos de la inteligencia actual suelen adoptar la forma de informes específicos para atender una demanda concreta y actual de información; o la de informes breves y periódicos, muchas veces diarios, sobre cuestiones de interés general y frecuente sobre las que los decisores políticos desean mantener un conocimiento permanente.

4.3. Inteligencia crítica

Como un caso particular de la inteligencia actual surge el concepto de inteligencia crítica, que es la que se elabora para satisfacer los requerimientos informativos que se producen durante la gestión de una crisis.

El tiempo dedicado a la obtención y procesamiento de datos e información y a la valoración, análisis, integración e interpretación durante una crisis se reduce al mínimo imprescindible con objeto de dar a conocer el estado de la situación con la máxima urgencia posible, que además suele evolucionar con rapidez. Por tanto, elaborar inteligencia que permita al responsable político tomar decisiones rápidas y acertadas exige tanto disponer de información concreta sobre lo que ocurre como contar con unas buenas reservas de inteligencias básica y actual que permitan contextualizar el sentido de la nueva información disponible y mejorar su comprensión.

Los productos más habituales durante la gestión de crisis son alertas e informes de situación sobre la evolución de los acontecimientos. La forma de materialización de dichos informes se convierte muchas veces en modo de gráficos, mapas, esquemas, croquis, etc., que, convenientemente ilustrados, permiten un rápido conocimiento de dicha evolución de la situación.

En situaciones de crisis puede ocurrir que, ante la perentoria necesidad de tomar una decisión, se suministre información a los responsables sin analizar ni interpretar suficientemente, o con una estimación provisional muy sujeta a la evolución de los acontecimientos. En estos casos se deja a dichos responsables la tarea de valorar la información que se les suministra, en beneficio de la urgencia con que se puede poner a su disposición. Esta excepcionalidad es motivo de debate, por lo que supone de trasladar la responsabilidad del análisis de inteligencia a los decisores políticos, modificando el funcionamiento habitual del ciclo de inteligencia.

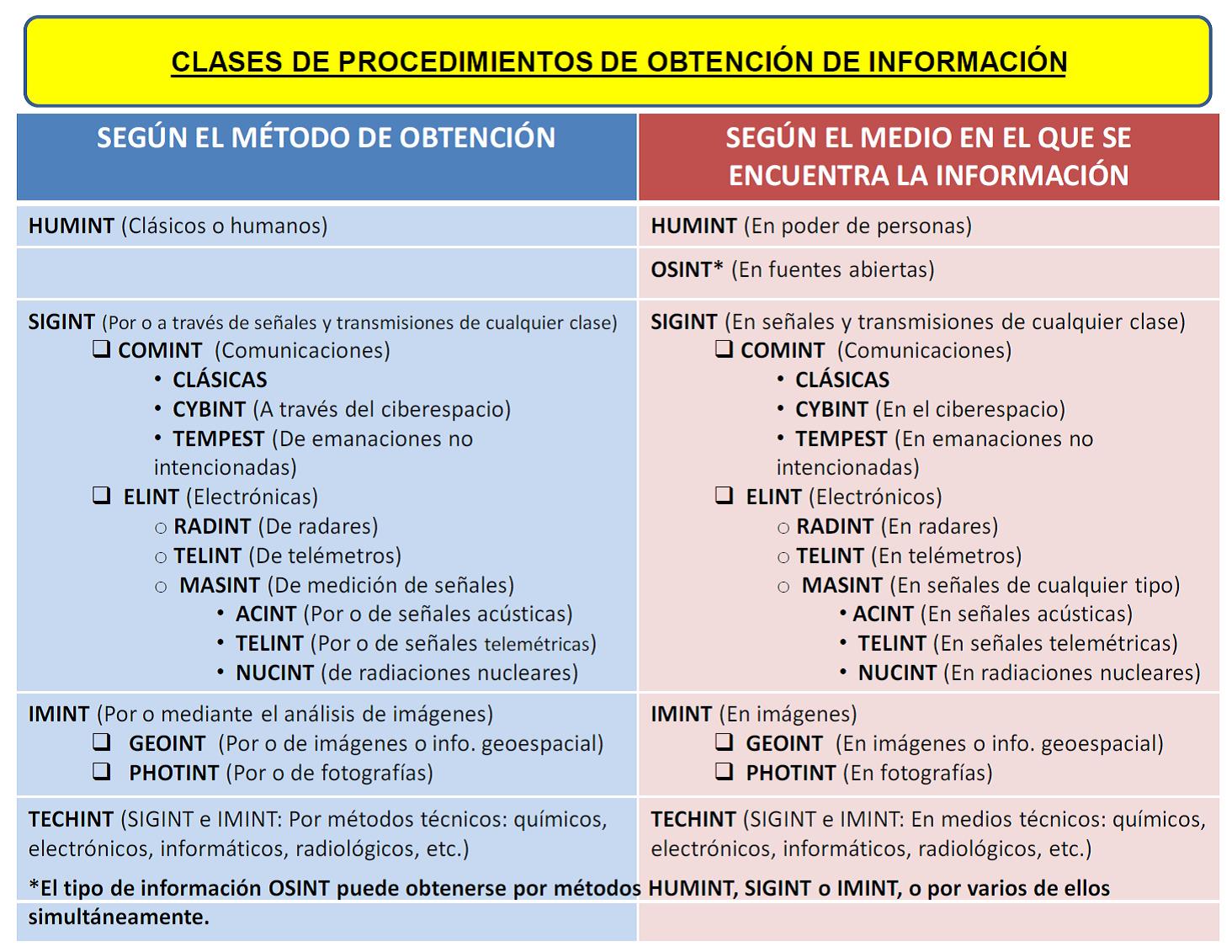

5. La Inteligencia según el medio en el que se encuentra la información

La información de partida para la elaboración de inteligencia puede encontrarse en muy diferentes medios, dando lugar a distintos tipos de inteligencia que reciben el nombre de la que haya sido su componente principal. De esta manera, la inteligencia puede clasificarse del siguiente modo:

5.1. Inteligencia HUMINT o de fuentes humanas

Es la que se elabora a partir de información recogida o suministrada directamente por personas. Sus resultados dependen fundamentalmente de la actuación del hombre mediante sus sentidos, ayudándose o no con medios auxiliares (cámaras, grabadoras, fotocopiadoras, etc.).

En los servicios de inteligencia se consideran diversos tipos de fuentes humanas, cuya actividad facilita en algún grado la obtención de información. En el CNI esta diversidad ha dado lugar a la siguiente clasificación:

- Contacto: persona ajena a un servicio de inteligencia al que proporciona información, de modo consciente o inconsciente y de forma ocasional o regular, pero cuya dirección no es posible o conveniente realizar por parte del servicio. Puede recibir algún tipo de contraprestación.

- Informador: persona ajena a un servicio de inteligencia al que proporciona información, de modo consciente o inconsciente y de forma ocasional o regular, bajo la dirección de un miembro del servicio. Suele percibir algún tipo de contraprestación.

- Colaborador: persona ajena a un servicio de inteligencia, que coopera para este, de modo consciente o inconsciente y de forma ocasional o regular, realizando una serie de actividades, dirigidas por un oficial de inteligencia, en beneficio de los cometidos asignados al servicio. También suele percibir algún tipo de contraprestación. Por tanto, se diferencia del informador en que no suele facilitar información, o al menos no es su cometido principal, sino que facilita tareas que debe realizar el servicio.

- Agente: persona ajena a un servicio de inteligencia que realiza alguna actividad abierta o encubierta en beneficio del servicio y bajo la dirección de un miembro del mismo, tras recibir adiestramiento especial. Los agentes se reclutan habitualmente para llevar a cabo o dar asistencia en tareas de obtención de información y en operaciones de contrainteligencia. Normalmente el agente recibe algún tipo de contraprestación. No debe confundirse el tipo de agentecomo fuente humana, con la misma denominación de agente con que se identifica a los miembros de los servicios de inteligencia que realizan actividades secretas, abiertas o encubiertas, generalmente encuadrados en unidades operativas de obtención de información.

La información obtenida a partir de fuentes humanas es muy útil porque puede proporcionar datos imposibles de obtener por otros medios. Para ello es necesario que se encuentren situadas en el lugar y momento adecuados para adquirir esa información, formación suficiente para apreciarla y poseer un buen y oportuno sistema de comunicación para hacerla llegar al servicio.

La obtención de información por medios humanos, para que sea valiosa, debe superar dos momentos críticos: a) la captación o infiltración de la fuente en el lugar donde pueda acceder a la información deseable; y, b) la valoración de la información adquirida por parte del oficial de relación y de los analistas; el primero es responsable de evaluar la fiabilidad de la fuente, de la que debe conocer su formación, capacidades, vulnerabilidades, intereses, posibilidades, condiciones (facilidades y riesgos) en las que actúa, etc.; mientras que los segundos, los analistas que reciban el fruto de su adquisición, son los principales responsables de evaluar la calidad de la información proporcionada, así como de remitir al órgano de obtención donde se encuentre el oficial de relación su valoración de la información recibida y, unida a ella, la percepción sobre la fiabilidad de la fuente que la ha proporcionado.

5.2. Inteligencia OSINT o de fuentes abiertas

Es la que se elabora a partir de información obtenida de recursos informativos de carácter público.

Por fuente abierta se entiende todo documento con cualquier tipo de contenido, fijado en cualquier clase de soporte que se transmite por diversos medios y al que se puede acceder en modo digital o no, puesto a disposición pública, con independencia de que esté comercializado, se difunda por canales restringidos o sea gratuito.

La información que transmiten las fuentes abiertas se caracteriza por su singularidad, su rápido modo de obtención, su fácil actualización, su bajo coste en relación con la procedente de otras fuentes y su adquisición sin correr riesgos. Es un axioma que no se debería recoger información pública mediante medios clandestinos, complejos, arriesgados y costosos en términos económicos y políticos.

La información procedente de fuentes abiertas es la más utilizada para la producción de inteligencia estratégica, inteligencia básica, inteligencia económica e inteligencia científica. Además, esta información es indispensable para analizar adecuadamente la información clandestina.

La actual y creciente reivindicación de la importancia de la información OSINT se debe a la confluencia de dos fenómenos: a) la aparición del concepto de multinteligencia, que rechaza el uso de una única autoridad informativa para crear inteligencia; y b) la ampliación del concepto de seguridad obliga a los servicios de inteligencia a recabar, analizar y evaluar información de índole muy variada y en materias donde las fuentes abiertas son imprescindibles.

Dada la amplitud y variedad de fuentes públicas, la tipología clásica la clasifica del siguiente modo[2]:

5.2.1. Fuentes de información primaria

Son las que contienen información original, de primera mano y que, por tanto, no han recibido ningún tipo de tratamiento. Dentro de este grupo se suele distinguir: fuentes de información primaria editadas, que forman parte de los circuitos habituales de publicación y distribución y cuya existencia queda verificada por procedimientos legales (ISSN, ISBN, NIPO), entre las que destacan los libros, las revistas, las películas o los discos; y las fuentes de información primaria inéditas, que pertenecen a lo que se ha dado en llamar literatura gris, y que está compuesta por tesis doctorales, presentaciones, pre-prints, actas de congresos o informes científico-técnicos, entre otras, que por lo general tienen una visibilidad menor y suelen carecer de control bibliográfico.

5.2.2. Fuentes de información secundaria

Son las resultantes del tratamiento documental de las fuentes de información primaria y proceden de la aplicación de técnicas documentales que proporcionan valor añadido (los resúmenes, la agrupación en clasificaciones de materias, la correspondencia con otros idiomas y, sobre todo, la relación de unos documentos con otros). Entre este tipo de fuentes se encuentran las bases de datos, los catálogos, los repertorios bibliográficos y los repertorios legislativos.

5.2.3. Fuentes de información terciaria

Podrían asimilarse a las fuentes secundarias, pero el Programa General de Información de la UNESCO les atribuye una finalidad específica: la consolidación de la información mediante productos que analizan críticamente el conjunto de unidades documentales propias de una disciplina, extrayendo de cada una de ellas lo más relevante en cuanto a innovación y progreso. Formarían parte de este tipo de fuentes las revisiones (review) y los estados de la cuestión.

5.2.4. Obras de referencia

Son las que fueron ideadas para la consulta puntual de algunas de sus entradas y entre ellas destacan: enciclopedias, diccionarios, anuarios, glosarios, o las modernasFrequently Asked Questions (FAQ).

Además de esta clasificación académica, otras tipologías se fijan en el emisor (fuentes gubernamentales, parlamentarias, judiciales, policiales, académicas, etc.), en el soporte (impresas, audio, video, informáticas, etc.), en el coste (venales o gratuitas), en la periodicidad, en el destinatario o en el grado de especialización (fuentes generales y fuentes especializadas). De esta manera se pueden clasificar las fuentes OSINT de la siguiente forma:

5.2.5. Fuentes de información institucional

Publicaciones oficiales (boletines oficiales, del registro mercantil, etc.), estadísticas, legislación, jurisprudencia, sistemas de seguimiento legislativo, documentación parlamentaria, y documentación emitida por organismos internacionales.

5.2.6. Fuentes de información económica

Estudios de mercado, informes económico-comerciales de países, información sobre contratación pública, etc.

5.2.7. Fuentes de información geopolítica

Barómetros de conflictos, documentos de comités de expertos y de think tanks.

5.2.8. Fuentes de información sociológica

Estudios de opinión pública, participación electoral, flujos migratorios, encuestas demoscópicas, congresos de partidos políticos y sindicatos, etc.

5.2.9. Fuentes de información de seguridad y defensa

Blanqueo de capitales, tráfico ilícito, terrorismo, infraestructuras críticas, corrupción, ciberdelincuencia, etc.

5.2.10. Fuentes de información bibliográfica

Bases de datos bibliográficas.

5.2.11. Fuentes de información de prensa

Editoriales y editorialistas, análisis de la prensa, servicios de seguimiento de medios, recortes (clipping).

5.2.12. Fuentes de redes sociales y páginas web

Monitorización de redes y páginas informáticas.

5.2.13. Fuentes archivísticas

Destinadas a recoger la producción de documentación de las administraciones modernas y de las empresas; están sometidas a procesos de selección y constitución de colecciones.

5.3. Inteligencia SIGINT o de señales

Es la inteligencia que se elabora a partir de la obtención y el procesamiento de datos provenientes de la detección, interceptación y descifrado de señales y transmisiones de cualquier clase. Es un término genérico, pues dada la gran cantidad de posibles orígenes de señales electromagnéticas y acústicas, una primera clasificación de la inteligencia SIGINT puede diferenciar las siguientes:

5.3.1. Inteligencia COMINT o de comunicaciones

Es la inteligencia obtenida a partir de emisiones electromagnéticas de equipos y sistemas de tecnologías de la información y de las comunicaciones (STIC); por ejemplo, ordenadores, impresoras, faxes, teléfonos, télex, líneas de comunicaciones, agendas electrónicas, tarjetas inteligentes, etc.

Un caso particular de inteligencia COMINT lo constituye la inteligencia cibernética o CYBINT[3], que es la inteligencia elaborada a partir de datos, protegidos o no, del espacio cibernético. Este, a su vez, está definido como el espacio virtual compuesto por dispositivos computacionales conectados en red, donde las informaciones digitales se transmiten, son procesadas o almacenadas. Un ejemplo muy claro de inteligencia CYBINT es la que puede obtenerse a partir de datos adquiridos en las redes sociales. La inteligencia cibernética está íntimamente ligada a la de fuentes abiertas.

Cuando las emisiones de las que se obtiene la información son involuntarias o no deseadas por el emisor se denominan TEMPEST, como por ejemplo las emitidas por las líneas de conducción de comunicaciones, los teclados de ordenador, las radiaciones de las pantallas, etc.

5.3.2. Inteligencia ELINT o electrónica

Es la inteligencia obtenida a partir de emisiones electromagnéticas de medios ajenos a las telecomunicaciones (radares, equipos de ayuda a la navegación, perturbadores de sistemas de comunicación, etc.).

Este tipo de inteligencia, a su vez se subdivide en las siguientes clases:

5.3.2.1. Inteligencia RADINT o de emisiones radar

Es la inteligencia que se obtiene a partir de las emisiones de los radares.

5.3.2.2. Inteligencia TELINT o telemétrica

Es la que se obtiene a partir de emisiones de equipos electromagnéticos de telemetría.

5.3.3. Inteligencia MASINT o de medición de señales

Es la que se elabora a partir de la obtención y el procesamiento de datos provenientes de sensores destinados a recoger las señales que emiten fenómenos físicos distintos a las emisiones electromagnéticas, como el sonido, el movimiento, la radiación, etc. Estas señales se denominan firma del equipo o equipos. Los sensores se dedican a identificar toda característica distintiva asociada con la fuente o el emisor y facilitar la detección y la localización de este último.

De acuerdo con la señal que mide se distinguen diversos tipos específicos de medición de señales:

5.3.3.1. Inteligencia ACINT o acústica

Es la inteligencia derivada de la obtención y el análisis de los fenómenos acústicos producidos por cualquier emisor (buque de superficie, submarino, torpedo, aeronave, dron, vehículo terrestre, proyectil, maquinaria, etc.).

5.3.3.2. Inteligencia TELINT o telemétrica

Ya citada anteriormente (ver 5.3.2.2), permite el análisis de la firma de equipos telemétricos, instalados, por ejemplo, en misiles, satélites, armas de precisión, etc.

5.3.3.3. Inteligencia NUCINT o de radiaciones nucleares

Es la que se obtiene a partir de la medición de señales procedentes de radiaciones nucleares (bombas radiológicas o sucias, bombas atómicas, etc.).

5.4. Inteligencia IMINT o de imágenes

Es la inteligencia que se elabora a partir del análisis de imágenes adquiridas por medios técnicos, como cámaras fotográficas, medios de grabación de imágenes, radares, sensores electro-ópticos, visores térmicos o infrarrojos, ubicados en plataformas terrestres, navales, aéreas o espaciales. En este tipo de inteligencia destacan:

5.4.1. Inteligencia GEOINT o geoespacial

La observación geoespacial, identificada como GEOINT, es el resultado de la explotación y análisis de la información de imágenes y geoespacial para describir, valorar y visualizar características físicas y georreferenciar (situar) actividades en el planeta.

5.4.2. Inteligencia PHOTINT o fotográfica

Es el tipo de inteligencia obtenida mediante el análisis e interpretación de la fotografía aérea, realizada por aviones, helicópteros o drones (JSTARS) de detección y seguimiento de objetivos terrestres o móviles provistos de videofotografía y termografía. Los JSTARS son plataformas aéreas (aviones, helicópteros o drones) que disponen de medios de detección, identificación y seguimiento de objetivos terrestres y móviles, así como de medios de comunicación y señalamiento a los vectores de lanzamiento para atacar a dichos objetivos terrestres o móviles (aéreos y navales).

5.5. Inteligencia TECHINT o técnica

Es el tipo de inteligencia que se elabora a partir de la obtención y el procesamiento de información mediante el uso de medios técnicos. Es un término genérico con el que se designa el uso conjunto de datos provenientes de las inteligencias SIGINT e IMINT.

6. La inteligencia según el método de obtención

La inteligencia también puede clasificarse según el método utilizado para obtener los datos y la información que le sirven de base. Las denominaciones de estos tipos de inteligencia coinciden con los descritos en el punto anterior, excepto que no existe inteligencia OSINT, sino que esta puede obtenerse por métodos HUMINT, SIGINT o IMINT, o varios de ellos simultáneamente.

De esta manera, se pueden clasificar los procedimientos de obtención de información según el método utilizado para su adquisición y según el medio en que se encuentra, dando lugar a la siguiente tabla comparativa:

La inteligencia según el método de obtención y comparación con el medio en el que se encuentra la información que le dará nombre: procedimientos de obtención de información.

La inteligencia que se elabora con la información obtenida según un método o contenida en un medio determinado adquiere el mismo nombre. Por ejemplo, la inteligencia elaborada a partir de información obtenida, única o predominantemente, por métodos o en medios HUMINT se denomina Inteligencia HUMINT.

7. La Inteligencia según el territorio sobre el que se elabora

Aunque las amenazas sean globales, los servicios de inteligencia pueden especializar sus tareas en el territorio nacional o fuera de él, dando lugar a una nueva clasificación de la inteligencia por el lugar sobre el que se elabora. Asimismo, la cada vez mayor intervención de organismos multinacionales en misiones internacionales de mantenimiento de la paz ha obligado a generar un tipo de inteligencia específico, adaptado a las necesidades de las misiones abordadas, en el que intervienen varios de los servicios de inteligencia de los países que conforman dichos organismos multinacionales.

Generalmente, los países desarrollados tienden a contar con dos o más servicios de inteligencia de nivel nacional, mientras que la mayor parte de los países sólo cuentan con uno que atiende las necesidades del Gobierno de su país en todo el mundo. Una clasificación de la inteligencia según el territorio del que se ocupa es la siguiente:

7.1. Inteligencia interior

Es el tipo de inteligencia que se ocupa de identificar y seguir la evolución de los riesgos y amenazas a la seguridad procedentes del interior del Estado al que pertenece el servicio de inteligencia, con el fin de apoyar el proceso de adopción de medidas preventivas o de neutralización por parte del Gobierno.

Para ello, la inteligencia interior centra su atención en la investigación de las intenciones, las actividades y la capacidad de individuos y organizaciones que tienen o pueden evolucionar hacia finalidades desestabilizadoras o de franca agresión al orden político establecido o a los intereses nacionales.

7.2. Inteligencia exterior

La inteligencia exterior se ocupa de identificar y seguir la evolución de los riesgos y amenazas a la seguridad procedentes del exterior del Estado al que pertenece el servicio de inteligencia, con el fin de apoyar la adopción de medidas preventivas o de neutralización por parte del Gobierno, así como las que pueda diseñar para promover los intereses nacionales.

Para ello, la inteligencia exterior centra su atención en la investigación de las intenciones, las actividades y la capacidad de personas, organizaciones y naciones extranjeras que puedan atentar contra la soberanía, el orden político establecido, los intereses nacionales y la integridad territorial. Igualmente, se ocupa de detectar oportunidades favorables para la promoción y defensa de los intereses nacionales fuera de las propias fronteras.

7.3. Inteligencia multinacional

Es el tipo de inteligencia realizada sobre un conjunto de naciones o región geográfica, en la que intervienen servicios de distintos países con una finalidad común, como puede ser la que precisan organizaciones multinacionales, como la OTAN, la Unión Europea, la ONU, los países integrantes del Acuerdo UKUSA, etc. Los servicios que elaboran este tipo de inteligencia reciben el nombre de centros de fusión de inteligencia.

8. La Inteligencia según la materia o campos del conocimiento

Los múltiples campos sobre los que tienen que actuar los servicios y otros organismos que producen inteligencia, permiten identificar una nueva clasificación de su producto en función de la materia o campo del conocimiento sobre el que se centra. De esta forma, se pueden hallar los siguientes tipos de inteligencia:

8.1. Inteligencia geográfica

Es la que procede del estudio de las características naturales y artificiales de un espacio o zona geográfica determinada. Generalmente es complementaria de otros tipos de inteligencia.

8.2. Inteligencia política

Es la que trata la política interior y exterior de los gobiernos y las actividades de los movimientos políticos. En los servicios de inteligencia de nivel nacional ocupa una gran parte de su actividad productora.

8.3. Inteligencia sociológica

Se fundamenta en el conocimiento de la estructura y de todos los factores sociales de una nación o zona determinada.

8.4. Inteligencia militar

Identificada como MILINT, es la que se elabora a partir de la información relativa a naciones extranjeras, fuerzas o elementos hostiles o potencialmente hostiles y áreas de operaciones reales o potenciales. Es un ámbito de la inteligencia propio de las fuerzas armadas, por lo que la información que cobra mayor importancia es la relativa a la doctrina, organización, orden de batalla, capacidades, fuerzas, medios, estrategias y tácticas de fuerzas armadas u organizaciones de cualquier tipo, que empleen o puedan emplear procedimientos militares, hostiles o potencialmente hostiles.

La finalidad de la inteligencia militar es facilitar la toma de decisiones en los procesos de dirección y ejecución de las operaciones militares, disminuyendo las incertidumbres de los jefes y sus estados mayores, proporcionándoles la inteligencia oportuna, pertinente, precisa, predictiva y adaptada sobre el enemigo y otros aspectos del área de operaciones que permitan la planificación, ejecución y conducción de las operaciones.

La inteligencia militar, en el siglo XXI, no es la mera descripción de las fuerzas enemigas, de sus medios y capacidades de combate, sino que consiste también en el entendimiento de su cultura, motivaciones, finalidad y objetivos que persiguen. Es decir, no sólo se debe conocer y entender al adversario, sino que es imprescindible conocer y valorar la población de la que surge o proviene, el apoyo que recibe o puede recibir de ella y el apoyo que pueden recibir las fuerzas propias. Se trata de entender el entorno en el que se realizan las acciones de una operación, el llamado entorno operativo.

8.5. Inteligencia científica y tecnológica

Es la que se ocupa de la obtención y el procesamiento de información de carácter científico y tecnológico en los ámbitos civil y militar de interés para la seguridad. Su finalidad es detectar y efectuar el seguimiento de proyectos y actividades de investigación y de desarrollo científico y tecnológico emprendidos por organizaciones o países extranjeros, que puedan derivar en situaciones de riesgo para la seguridad nacional e internacional, con objeto de poder adoptar contramedidas efectivas. Mediante sus análisis puede valorarse el carácter y la capacidad armamentística de posibles adversarios, así como los avances científicos y tecnológicos que pueden derivar en la creación de armas u otros productos susceptibles de representar una amenaza para la seguridad.

La inteligencia científica y tecnológica está ampliando cada vez más su objetivo de atención tradicional, el armamento y los sistemas de armas, para abarcar los campos de las inteligencias económica y competitiva, lo que supone que se ocupe también de la identificación, seguimiento y evaluación de los avances científicos y tecnológicos, dentro de los marcos legales, que se producen en los distintos sectores de interés económico público o privado, con independencia de su posible uso militar.

Una última finalidad de la inteligencia científica y tecnológica lo constituye la que permite adoptar avances tecnológicos ajenos para evitar pasar por largas y costosas etapas previas de investigación.

La inteligencia científica usa de modo intensivo las fuentes de información abiertas, ya que se dedica a vigilar las investigaciones que se realizan en los mundos académico y empresarial antes de que se efectúe su aplicación industrial. En cambio, la inteligencia tecnológica, por estar más relacionada con el seguimiento de las aplicaciones que realizan empresas y organismos públicos de investigación de los conocimientos obtenidos en la investigación básica, también utiliza información procedente del espionaje industrial o de medios técnicos, como la fotografía aérea, la observación por satélite, la cibernética y la interceptación y escucha de señales acústicas.

La inteligencia tecnológica no se debe confundir con la inteligencia técnica (TECHINT), que, como se expresa en el punto 6, es la que se elabora a partir de información obtenida por métodos técnicos (SIGINT e IMINT).

8.6. Inteligencia económica

La creciente integración de los asuntos económicos en el concepto de seguridad ha dado lugar a la necesidad de elaborar inteligencia sobre ellos. Sin que exista unanimidad en el concepto de inteligencia económica, esta puede entenderse como la que se ocupa de la obtención y el procesamiento de la información financiera, económica y empresarial de un Estado para permitir una eficaz salvaguarda de los intereses nacionales, tanto en el interior como en el exterior.

En el mismo ámbito de la inteligencia económica también se incluyen otras acciones complementarias más específicas, como la sensibilización de las empresas nacionales sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas contra el espionaje económico, la realización de análisis macroeconómicos de los Estados en los que se pretende invertir o hay inversiones de empresas del país, la protección interna y la promoción y protección externa en el mercado de la industria nacional, el control del tráfico de material de defensa y de doble uso civil y militar, y la creación de una cultura de inteligencia económica.

Las fuentes de información abiertas predominan para la producción de inteligencia económica, pero también se hace uso, cuando es necesario, de información secreta obtenida por medios encubiertos. Esto último es lo que diferencia la inteligencia económica que realizan los servicios de inteligencia y la que producen otros órganos de la Administración o empresas privadas especializadas.

La acepción «inteligencia económica» tuvo su origen en la década de 1970-80 en Francia, entendiéndola como los conocimientos que precisan el Estado o las empresas para alcanzar sus objetivos estratégicos. El Informe Martre[4] (1994), enfocado esencialmente al desarrollo de la inteligencia económica y estratégica de las empresas, definió la inteligencia económica como «el conjunto de acciones coordinadas de investigación, tratamiento y distribución, en vista a su explotación, de la información útil a los actores económicos −ya sean empresas u organizaciones estatales−. Informaciones que se han de aportar mediante métodos legales, con todas las garantías de protección necesarias para preservar el patrimonio empresarial en las mejores condiciones de coste y marco temporal».

La inteligencia económica «implica ir más allá de acciones parciales provenientes del análisis documental, de acciones de vigilancia, de la protección del patrimonio competitivo, de acciones de influencia, etc., para lograr una intencionalidad estratégica y táctica»[5]. De esta forma se entronca con la estrategia y su puesta en acción (táctica), y es el elemento esencial de investigación e interpretación de las intenciones y capacidades de los competidores, ya sea como defensa de la posición actual del Estado o empresa que la practica, o como medio para obtener una supremacía concreta de acuerdo con los intereses estratégicos. La inteligencia económica, por tanto, se apoya en la vigilancia del entorno competitivo, diferenciándose de otros procesos o sistemas de inteligencia en tres elementos principales: sus fines son exclusivamente económicos; trabaja con fuentes abiertas; y debe ser ética en todas sus acciones.

No obstante estas descripciones de la inteligencia económica en sus orígenes, en el presente siglo se ha empezado a determinar la inteligencia económica como la obtenida a partir de información financiera, económica y empresarial de un Estado, diferenciándola de la competitiva o empresarial, que la realizan las empresas. De esta forma, la inteligencia económica la llevan a cabo tanto los servicios de inteligencia −que utilizan información secreta obtenida por medios encubiertos−, como otros órganos de la Administración, fundamentalmente de los Ministerios de Hacienda y de Economía (o sus órganos adscritos), y empresas especializadas, que sólo utilizan fuentes abiertas.

8.7. Inteligencia competitiva

De la misma forma que se produce con la inteligencia económica, no hay unanimidad en la definición de inteligencia competitiva, que, además, se ha visto identificada en su definición como inteligencia empresarial, como término más moderno que englobaría a la inteligencia competitiva y a la inteligencia de negocios (business intelligence).

El Equipo Económico del CNI definió en 2009 la inteligencia competitiva como «una herramienta de gestión o práctica empresarial que consiste en un proceso sistemático, estructurado, legal y ético, por el que se recoge y analiza información que, una vez convertida en inteligencia, se difunde a los responsables de la decisión para facilitar esta, de forma que se mejora la competitividad de la empresa, su poder de influencia y su capacidad de defender sus activos materiales e inmateriales».

Los objetivos de la inteligencia competitiva son planificar y adoptar medidas para mantener la competitividad de la empresa y afrontar con mayores garantías los rápidos y continuos cambios a los que se ve sometida toda organización. Para lograrlo se ocupa de la obtención y el procesamiento de información sobre los elementos que caracterizan la realidad política, social, económica, cultural, legal y tecnológica que rodea a la empresa y sobre los agentes que actúan en ella. Presta una especial atención a la identificación y el seguimiento de señales indicadoras de cambios significativos en el entorno, por lo que trabaja con datos procedentes del exterior de la organización, que obtiene sobre todo de fuentes de información abiertas.

Por tanto, la diferencia principal entre la inteligencia económica y la inteligencia competitiva es que la económica la realiza el Estado fundamentalmente, mientras que la competitiva la realizan las empresas.